Читать книгу Infierno verde - Federico Aliende - Страница 14

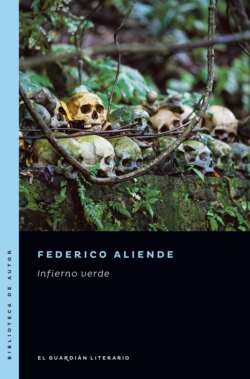

El San Pedro

ОглавлениеEn el día 8 de abril de 1541, pasadas las primeras horas del mediodía, llegó un mensajero de la avanzada. Pizarro y su grupo se encontraban a tan sólo cuatro leguas de nuestro campamento después de más de dos meses sin noticias suyas.

La noticia de su regreso tranquilizó al campamento y llegó en el momento en que la semilla del abandono comenzaba a brotar en la mente de los hombres. Ni los elogios constantes de Orellana hacia el jefe de la expedición, ni mis oraciones y misas habrían mantenido un día más el halo de esperanza y fe que aún pendía en el alma de los soldados.

Caminamos hacia donde se encontraban nuestros compañeros y a poco de alcanzarlos, divisamos sobre el horizonte una ingente columna de humo elevándose al cielo.

Llegamos hasta el campamento ubicado en la cima de un monte a ciento treinta leguas de la villa de Quito viciado por completo de un espesa nube que impedía respirar. Comprendí, en ese instante, por qué los soldados de la avanzada llamaban a este lugar “La Quema”.

Una hoguera inmensa ubicada en medio de los provisiones era avivada por soldados fatigados de la travesía pasada, vestidos tan solo con harapos.

La expedición había sido un fracaso, apenas si habían hallado algunos árboles de canela desperdigados en todo el recorrido; ardua tarea que provocó la muerte de muchos compañeros y también de indios, habiendo algunos de estos últimos aprovechado la ocasión para escaparse con rumbo incierto.

Pizarro se encontraba frustrado y furioso y se paseaba de un lado a otro ante la mirada atónita de los indios. Los prisioneros se encontraban sentados y encimados por los grilletes que tenían en sus pies, impidiéndoles cualquier distancia digna entre ellos.

El Jefe tomó su espada y con asombrosa destreza y rapidez le cortó la garganta a tres de esos infames ubicados en primera línea. Los otros apenas se espantaron y la esperanza, si es que alguna vez la conocieron, se había esfumado por completo de sus ojos. Aún los tres se desangraban, envueltos en movimientos desesperados cuando Pizarro comenzó a caminar por entre los restantes, jalándole el pelo a algunos y dándole varazos en su rostro a otros. Se detuvo cuando llegó hasta el medio de la imperfecta ronda de cuerpos maltrechos y tocó el hombro de un indio joven a quien le ordenó incorporarse. Toscamente, el pobre infeliz se levantó y apenas lo hizo, cortó sus pies y grilletes por igual, consiguiendo así que la treintena de indios se dividiera en dos grupos.

—Salvajes mentirosos. No han hecho más que mentirnos —gritó—. Que los perros y el fuego se encarguen de acallar esta infamia —ordenó.

Algunos soldados fueron corriendo y volvieron con más de diez perros que ladraban y tiraban mordiscos al aire. Los que alimentaban la hoguera, por su parte, detuvieron momentáneamente su accionar y llegaron también hasta donde se encontraban los prisioneros. Vi en esos españoles la mueca sádica del diablo.

Acercaron los perros hasta algunos prisioneros que, aterrados y suplicantes, se amontonaron los unos con los otros para evitar las mordidas que les lanzaban.

Me incorporé y me paralicé del espanto. Uno de los indios levantó su cabeza y me miró resignado. En ese instante, sentí un profuso dolor y oí una vez dentro de mi cabeza que me susurraba, una y otra vez, una palabra inentendible. Abrumado, tomé mi frente intentando mitigar el dolor, percatándome que Orellana me observaba serio desde la distancia.

El otro grupo de soldados golpeó y arrastró a otros indios y luego de tajearlos con sus espadas, los arrojaron vivos a la hoguera. Los que aún permanecían sentados fueron obligados a mirar tamaña matanza, vigilados de que ninguno cerrara sus ojos hasta tanto el castigo estuviese finalizado por completo.

La nube de humo pareció volverse aún más densa. A la ya ignominiosa escena del ruido de la carne quemándose y los huesos desprendiéndose, Pizarro decidió agregarle la decapitación de seis indios que habían osado bajar la vista ante tamaño espanto.

Entrada la tarde, Pizarro y Orellana despacharon al maestre del campo, Antonio de Rivera con cincuenta soldados para que explorase y pudiese informar de la tierra próxima, como si las atrocidades cometidas nunca hubiesen sucedido.

Dos días después de haber caminado entre los valles de las sierras por más de veinte leguas, los avezados soldados dieron la noticia de la existencia de un poblado pequeño ubicado sobre los márgenes de un río grande donde podríamos hacernos de provisiones.

Llegados allí, luego de una fatigosa marcha donde la lluvia no nos dio ni un instante de tregua, observamos que aquel pueblo no era sino una veintena de casas de madera y paja con corrales donde vimos gallinas y algunos cerdos. El cacique, temeroso, vino a recibirnos, pero cuando quiso volver sobre sus pasos y emprender la huida, asombrado de tamaña cantidad de cristianos y caballos, se lo tomó prisionero junto con otros dos señores que también habían llegado a ver quiénes éramos. “Encadénenlos y echen uno a los perros hambrientos”, ordenó Pizarro sin vacilamientos.

Enterados, cuarenta indios canoeros llegaron hasta el pueblo en socorro de sus jefes, no tardando los ballesteros y arcabuceros en usar sus armas, provocando así que las aguas del río se tiñeran de rojo sangre. Los gritos de guerra de los indios transmutaron a otros de dolor y agonía, confundiéndose con los de los cristianos que invocaban y agradecían a Dios por cada disparo certero.

Si es esta una misión amparada por Dios Todopoderoso, ¿por qué el pecado, en estos impenetrables bosques, parece encontrar más fácil su justificación y olvido?

Las aves y los cerdos que encontramos apenas alcanzaron para una magra ración. En las orillas de ese gran río, nos hallamos entonces al cabo de unos días sin ninguna de las provisiones que habíamos traído desde Quito.

El hambre y el cansancio hacen mella en nuestros cuerpos y almas; y los indios prisioneros que cargan los cañones y el matalotaje caen muertos con cada paso a causa del excesivo esfuerzo y los castigos iracundos. La duda de continuar golpea cada vez más en el corazón de los soldados, y yo tan sólo puedo implorar que Pizarro y Orellana decidan avanzar; debo cumplir con la misión que se me ha encomendado.

Al atardecer, el Jefe comunicó la decisión de construir un barco para avanzar río abajo y así poder encontrar alimento y también transportar a los enfermos, el matalotaje y las armas; labor imposible para hacerla caminando.

El teniente Orellana no estuvo de acuerdo con la construcción del navío; prefería, por el contrario, dar la vuelta y seguir los caminos de las sabanas hasta los poblados de Pasto y Popayán. Su desacuerdo tampoco importó; Pizarro había hablado y, por lo tanto, la fabricación del bergantín se puso en marcha.

Dejaré en claro que, pese a aquella primera disconformidad, y una vez que la decisión estuvo tomada y encomendada su construcción a Juan de Alcántara; Orellana fue el primero en obedecerla. Anduvo por todo el campamento activo buscando hierro para clavos, dándole la madera que conseguía a los designados, e incluso distribuyó la tarea de los soldados y también la de los indios, a los que diariamente despachaba a cortar en el bosque la madera necesaria.

Mis sueños son invadidos por inexplicables escenas y he amanecido con la imagen de árboles y plantas que, de momento a otro, ardieron de forma incandescente en fuegos violetas y cobrizos.

*

Después de largas y penosas semanas, la fabricación del bergantín llegó a su fin con la ayuda de todos. Estanco y recio, aunque no muy grande, lo bautizamos con el nombre de San Pedro y, al poblado donde lo construimos, “El Barco”.

Tal como Pizarro lo había planificado, se embarcó en el San Pedro a los enfermos y heridos, armas, ropas, algunos indios dolientes y todo el hierro y los tesoros que poseíamos.

Me negué a subir pese a la sugerencia de Orellana. Continuar la marcha a pie implicaba para mí una mayor probabilidad en lograr mi misión encomendada, pero asimismo, y por alguna circunstancia desconocida, entendí que mi sufrimiento y cansancio debían ser sentidos por esta impenetrable selva; como si de un sacrificio se tratase.

Anduvimos, nosotros y los caballos, por las fangosas orillas abriéndonos paso entre lo desconocido, mientras que el bergantín cursaba lentamente el río. Hallamos en nuestro lento y tortuoso avance algunos poblados pequeños en donde pudimos abastecernos de maíz de yuca y guabas. El camino nos obligó a adentrarnos más y más en lo inhóspito, perdiendo la costa y a nuestros compañeros embarcados de vista.

Precavidos de no perdernos, nos vimos obligados a adentrarnos en imposibles ciénagas y atolladeros con el propósito de retomar a las barrancas para ver dónde nos encontrábamos. Logrado tal propósito, debimos de caminar por las aguas del río, hundidos hasta la cintura y atacados por las alimañas que, sin piedad, gustaban de nuestra carne.

Las ciénagas se transformaron en hondos esteros, y algunos de los caballos y compañeros se ahogaron sin que pudiésemos hacer otra cosa más que elevar una cansada plegaria al Altísimo por sus almas.

Seguimos así unas cincuenta leguas, con gran necesidad y hambre hasta que Pizarro decidió hacer alto en un despoblado para descansar nuestros cuerpos fatigados. Los indios, algunos agotados y todos maltratados, volvieron a afirmarles a nuestros jefes la existencia de tierras ricas y pobladas más adelante. Al proseguir la marcha, los cautivos que aún conservaban algo de fuerza, aprovecharon el cansancio de sus custodios y escaparon arrojándose al agua, nadando con gran destreza hasta la orilla opuesta sin que ninguno de los captores atinase siquiera a recapturarlos.

Con gran sacrificio llegamos durante la noche profunda donde se encontraba atracado el San Pedro con los enfermos y el matalotaje. Pizarro, Orellana y Rivera se juntaron en reunión consulta para determinar cómo proseguir, interrogando para ello a un par de indios que admitieron las mendacidades proferidas por los que habían logrado escapar. Adelante no había poblados bañados en riquezas, sino otros tantos y más grandes descampados y sólo después del Gran Páramo, al juntarse el río con otro, los campos se tornaban verdes y de abundante alimento de frutos y animales.

Nuestra situación era acuciante y, entre tanta pérdida, Orellana se ofreció a buscar provisiones río abajo. Pude escuchar el breve diálogo, pero contundente, que nuestros jefes mantuvieron:

—Si la fortuna me favorece y hallo poblado y comida, volveré hastiado de bastimento —prometió Orellana.

—Sabes de la confianza que te tengo, pero debes regresar una vez logres llegar a la junta de los ríos que los indios nos han mencionado.

—No sabemos la magnitud del Gran Páramo y, en consecuencia, dónde se encuentran las juntas.

—Te esperaré aquí durante dos semanas; es imperioso avanzar, y no podremos hacerlo hasta no saber qué nos depara el devenir. Llévate el San Pedro, diez de las canoas y cincuenta hombres; dependemos de ti, primo.

—Así será, entonces.