Читать книгу Infierno verde - Federico Aliende - Страница 9

Todo termina en Iquitos

ОглавлениеN. d. A: El presente relato ha sido confeccionado sobre la base de las últimas quince hojas manuscritas de la libreta personal perteneciente al escritor argentino Ezequiel García Moreira, hallada flotando sobre las aguas del río Itaya, ciudad de Iquitos.

La humedad se siente aún por efecto del ventilador desvencijado; cada vuelta que logra completar parece el último y agónico esfuerzo que el aparato hará para seguir esparciendo el aire caliente en la habitación. No pude dormir en toda la noche; las pesadillas hicieron que despertase desorientado y completamente mojado por la transpiración. La cara de una vieja sucia llorando, una correntada de agua marrón burbujeante y un niño indígena atacado por una jauría de perros salvajes y pelados por la sarna, son algunas de las imágenes que puedo recordar y que vienen repitiéndose desde que llegué.

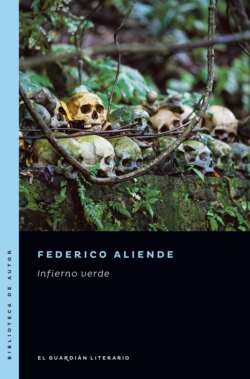

A Iquitos y sus habitantes los agobia el pesado vaho y el extremo calor de manera continua. La selva se erige como una maligna diosa que, desde el otro margen del Amazonas, se encarga de recordar a la intrusa civilización que ella es la única y verdadera soberana.

Ni los miles de autorickshaws con sus ensordecedoras bocinas pueden aplacar a la jungla extendiendo su intimidatoria presencia en la vida cotidiana de los iquiteños. La continua tierra en el interior de las viviendas, el sudor caliente impregnado en las ropas también sucias y los ataques constantes de los insectos que pican a turistas y locales por igual, dejan en claro que la presencia del hombre no significa que la humanidad haya triunfado allí sobre lo primitivo y salvaje.

Escribir no ayuda —como en otras ocasiones— para olvidar las circunstancias de las que intento escapar, las cuales se vuelven más constantes y angustiosas debido al indeseado desvelo que vengo sufriendo. Sentado ahora en el balcón de un bar ubicado en el Malecón Tarapacá, veo el atardecer muriendo sobre la bahía de Iquitos. Al cabo de unos minutos, el río Itaya y la selva que se encuentra en la lejanía envueltos en un paisaje humeante y terroríficamente encantador, se vuelve una absoluta oscuridad apenas difumado en un azul profundo al fusionarse con el cielo estrellado. No logro vislumbrar ni la más ínfima luz que pueda indicarme la continuación de la civilización en lo profundo de esa selva; como si la presencia de lo humano allí estuviese completamente ausente.

Las cervezas siempre tibias, otra de las imposiciones de la Amazonia. Cuatro lagartijas se encuentran inmóviles alrededor de uno de los focos del bar aguardando la llegada de los insectos.

_____________

N. d. A: Las impresiones que García Moreira plasma al visitar el barrio de Belén —que a continuación se transcriben— se encuentran separadas por dos líneas —una al principio y la otra al final— efectuadas a mano alzada de las elucubraciones que escritor plasma mientras descansaba en un bar en el Malecón de Tarapacá.

Ayer me perdí en el mercado de Belén, uno de los lugares más caóticos en que recuerdo haber estado: las mujeres espantaban las moscas con movimientos desganados, queriendo evitar —inútilmente— que los insectos posasen sus larvas en pedazos doblados de carne de Paiche al aire caliente; los pollos esperaban ser sacrificados y las cabezas de tortugas desmembradas se exhibían naturalmente para su venta. Cientos y cientos de personas compraban y vendían las más variadas y extrañas frutas y alimentos. Allí fue que, después de caminar por esos pasillos asfixiantes y claustrofóbicos buscando una salida a la calle, bajé por unas de las escalinatas y terminé en el barrio bajo de Belén. Alguna vez leí que a aquella parte de Iquitos la llaman la “Venecia de Amazonas” por sus palafitos y balsas hogareñas a las cuales sólo se puede acceder por canoas, al estar gobernadas por el río Itaya. Nada de eso fue lo que encontré al bajar esos escalones: los palafitos dejaban al descubierto sus pilares mojados y hundidos en la contaminada orilla fangosa. El río estaba bajo en esos meses y la mugre y desperdicios se aglomeraba en la tierra en cantidades irreales.

Caminé sabiendo del peligro; ya me habían advertido que cualquier forastero allí era una presa fácil para ser robado. Metí mis manos en los bolsillos de la bermuda descubriendo que tan sólo tenía unos diez soles. Mientras avanzaba por los senderos hechos de tablones semihundidos en la porquería y el fango, los niños de todas las edades corrían y se detenían a centímetros detrás de mí y, cuando me daba vuelta rápidamente, mantenían distancia y me observaban como perros desconfiados que siguen a alguien por interés o simple curiosidad.

En un segundo de lucidez, me pregunté el motivo por el que me encontraba en ese paisaje surrealista enclavado en el margen de un río amazónico, mas no encontré otra explicación que la inconsciencia misma gobernándome por completo durante el viaje. No lo llamaría sentimiento de autodestrucción ni mucho menos tendencia al suicidio, sino, simplemente, una irresponsable despreocupación que me arrastraba, por decantación, a ser en todo momento una posible víctima de robo o de asesinato. Una pseudo metafísica necesidad de ver el fondo de un precipicio colgado del mismo.

Después de unas cuantas vueltas, localicé una escalera de cemento que llegaba hasta una de las venas laterales del mercado y, al comenzar a subirlas, pasé por la puerta de un bar roñoso y del cual sentí una sobrenatural atracción que me hizo ingresar sin dudar. Un mostrador, tres mesas de madera, dos borrachos completamente inconscientes y su dueño, me recibieron bajo un calor aún más asfixiante que el que imperaba en el exterior. El tipo me miró y sólo después de unos segundos atinó a saludarme. Me senté en un banco ubicado en el mostrador también usado como barra y saqué los únicos diez soles que tenía.

—Buen día. Para las cervezas que alcancen —le dije poniendo el billete sobre la mesa mientras continuaba secándome la transpiración de mi cara con la remera.

Al dueño le llamó la atención que hablase español y no inglés. “Pocos españoles, y casi ningún che argentino”, me repetirá durante nuestra conversación. Le dije que era escritor y que había ido hasta allí buscando paisajes y costumbres que pudieran inspirarme. Terminado aquel intento de justificar mi presencia, percaté que el tipo me miraba fijamente hacía ya varios minutos, como si estuviese sacando conclusiones a partir de un meticuloso estudio de mis facciones.

—Parece que la selva lo tiene a mal traer —me dijo sin sacarme la mirada de encima.

Mi expresión de sujeto al que le descubren algo bien íntimo debe de haber sido tan reveladora que el dueño del bar inmediatamente continuó diciéndome:

—Sus ojos pierden brillo y su piel está cuarteada, es la selva queriendo echarlo. Pocas personas sienten la furia verde queriendo expulsarlo. Tiene dos alternativas, che argentino: o se va de Iquitos y ruega que la selva lo deje en paz, o se adentra en ella y logra que lo acepte —terminó de hablar y, como si hubiese perdido el completo interés en mí, desapareció por unos instantes, yéndose a una habitación ubicada detrás del mostrador.

Rodeado del viciado aire y de los ronquidos de los borrachos, comencé a analizar lo que me acababa de decir.. Lo había leído alguna vez, personas que morían sin causa aparente días o meses después de haber estado en la jungla. Fiebres, delirios y manchas en el cuerpo se detectaban antes de que el corazón se detuviera de un momento a otro. Los locales se referían a esta afección como “El Infierno Verde”.

—Si me permite, che argentino, yo me adentraría y buscaría la forma de alcanzar su Janagpacha, claro que para eso hay que llegar a Mazán y de ahí navegar tres días hasta dar con los descendientes de los Iwonias para que ellos lo guíen aún más quién sabe hasta dónde. Después, es cuestión de suerte y de lo que lleve con usted —dijo al reaparecer del cuarto.

No entendí nada de lo que me estaba diciendo, y sentía que sus irrisorios consejos sólo sumaban más confusión a mi mente privada de sueño. Elucubré que podría estar borracho, pero descarté de plano aquella posibilidad; el hombre hablaba y se movía sobriamente.

—¿Alcanzar el qué? —le pregunté arrimándome al mostrador en muestra de interés.

—El Janagpacha; el Paraíso, che argentino; de lo contrario la selva lo destruirá. Tiene que buscar su paraíso en la selva. Irónico, ¿no? Una tradición tan antigua y sin embargo, tan inquietante. —Continuaba hablando con una cadencia hipnótica que acompañaba con movimientos de manos que parecían estudiados hasta en los mínimos detalles.

—¿A qué tradición se refiere? ¿Una especie de ceremonia de Ayahuasca? —le pregunté mientras me terminaba la primera “Cuzqueña” tibia que me había servido.

—No, no. Nada de yagé, no, no. El Janagpacha, el cielo, el paraíso de nuestro Cristo Señor. Se puede contemplar e inclusive se puede caminar por él. En su caso, es la única forma para que ella lo deje en paz. Los Iwonias subían a sus cielos al menos una vez en la vida —me explicaba como un profesor a un niño. Realmente sentí que tal vez me estaba dando la solución para terminar con el insomnio y las visiones que venía padeciendo.

—¿De qué forma? —volví a preguntar.

—Los Iwonias mantuvieron la ceremonia en el más absoluto secreto, al igual que sus descendientes, por eso es que no sabría decirle cuáles son los componentes, sólo que el ungüento que preparan es aplicado acá. —Y me señaló la frente, específicamente en medio de los ojos. —Y casi de inmediato se experimenta el poderoso Janagpacha.

—Una alucinación.

—Claro que no. Usted está completamente consciente mientras la vivencia dura. Usted vive el paraíso y un sentimiento de felicidad primaria lo inunda.

El término “felicidad primaria” me llamó la atención. Pensé en escribirla para, después, robársela a ese pobre diablo y utilizarla en algún cuento. Aquel me dio otra cerveza y él se sirvió un vaso de chicha.

—¿Usted cree en el reino de los cielos? —me preguntó mirándome con sus ojos de negro petróleo.

—Soy católico por mandato, no por convicción —le contesté en una respuesta que creía grandilocuente y rozaba lo engreído.

—Es de los hombres que necesitan pruebas. Puede convencerse si conoce el paraíso que tanto le han prometido, además, en su caso, no tiene muchas opciones. Es su única alternativa para que la selva lo acepte y lo deje ir en paz.

A pesar de calor y del olor a encierro y madera húmeda que sentía ahí dentro, la misma fuerza que me había hecho entrar en el bar me provocaba ahora el deseo de quedarme un poco más. El tipo que en algún momento se presentó como Miguel, volvió a mirarme con esos ojos de oscuridad primitiva.

—¿Sabe usted cuál es el mayor secreto de la selva? —Me preguntó, señalando la única ventana que tenía el mugriento bar al concluir su interrogación. Volteé mi cabeza y al no poder ver nada desde la barra, comprendí que en aquella dirección se encontraba la rivera del Amazonas.

—¿Cuál?

—Los románticos y religiosos han asociado la selva como sinónimo de paraíso: un lugar ausente de insectos que escarban la carne humana, de víboras salidas de las peores pesadillas y fieras que irrumpen como sombras por las noches. Aquellos dibujaron hombres y mujeres desnudas y sonrientes conviviendo armoniosamente en la jungla. Y luego, esa concepción se invirtió por completo: la selva no es sino ahora un verde infierno en la Tierra. Se sustituye el paisaje de lava y fuego con que se caracterizaba al averno, y la selva oscura y sofocante pasó a ser el nuevo castigo para los hombres. ¿Y sabe qué? Todos esos naturalistas que consideraban a la selva un infierno, tienen toda la razón, pero se olvidan de algo.

—¿De qué?

—De que muchas veces el mal contiene al bien y viceversa.

—No le entiendo.

—En esa selva infectada de moscas del tamaño de un puño y bestias que sólo pueden haber salido de una pesadilla del mismo Dios, en ese infierno sobre la Tierra, esa tribu anclada en el tiempo descubrió lo que exploradores buscaron por siglos: el paraíso en la Tierra; la posibilidad de acceder a aquel sin pasar por la lanza y el rifle.

—Los exploradores tan sólo añoraban riquezas.

—Detrás de toda búsqueda extrema de materialismo se esconde la necesidad de una absoluta redención. Todos vinieron por el oro, pero también para escapar de sus otras vidas y conseguir la salvación eterna. Cielo en el infierno, como fuego sobre el agua. Mañana voy a ir para Mazán a llevar unas provisiones, puedo hablar con un primo para que lo guíe si es que le interesa lo que le conté —y volvió a desaparecer metiéndose en el cuartucho de atrás. Esperé unos minutos su regreso; hasta me asomé tímidamente por si lograba verlo por el umbral que daba a esa habitación, pero no. Miguel se había esfumado.

_____________

Una de las lagartijas acaba de atrapar una mosca pequeña. La otra la mira recelosa a escasos centímetros y, de un momento a otro, la ataca tan velozmente que se me vuelve imposible seguir la pelea que se da en la mugrosa pared del bar. Las arañas que se encontraban inmóviles aguardando también alguna presa comienzan a tejer sus telarañas de manera violenta, como si estuviesen fuera de sí. Miro a la absoluta oscuridad que se encuentra más allá del Malecón y no logro escuchar las aguas calmas del río Itaya, ni mucho menos los misteriosos sonidos de la selva. La cara de la vieja sucia llorando desconsolada, la correntada de agua amarronada burbujeante y el niño indígena siendo atacado por una jauría de perros sarnosos, se me aparecen al unísono y se mezclan y alternan en mi mente.

Intento leer los retazos de papel amarillentos que se encontraban dentro de cilindro del cuero; con cada palabra que intento descifrar, el dolor de mi cabeza se intensifica y las pesadillas se vuelven más frecuentes y vívidas.

A las dos de la mañana decido levantarme de la cama. Necesito tranquilizarme, ser racional; pero no puedo. Creo que este sentimiento atávico de repulsión-atracción a la selva terminará consumiéndome. Miguel parte por la mañana a Mazán, tal vez deba creer algo de lo que me ha contado y cambiar de destino. La cabeza me duele y los ojos me arden. Se hace imposible escribir mientras oigo en mi mente unos llantos que parecen un réquiem indio. Tal vez pueda llegar a lo de Miguel y decirle que necesito partir cuanto antes. No puedo pensar claramente, me aterran esos salvajes que mastican un brazo humano y se pelean por unas vísceras semienterradas en el lodo. El niño no para de gritar cuando los perros comienzan a hundir sus colmillos en su cuerpo.

N. d. A.: A partir de aquí la prolija escritura a mano alzada del escritor cambia radicalmente por palabras que desbordan los renglones, de impresión tan fuerte en el papel que en ciertos trazos lo agujerean. Círculos de tinta confeccionados a puño y la palabra “PARAÍSO” inundan los márgenes de las últimas dos hojas.

Salí corriendo hasta llegar al Malecón e intenté recordar en qué dirección se encuentra el mercado de Belén. La brisa asfixiante de la costa ribereña me envuelve y no puedo evitar mirar hacia allí abajo.

Difumado por la bruma, distingo un camino de tierra rodeado por unas altas plantas que, de un momento a otro, se mueven como si estuviesen danzando. No hay viento. Siento que ese sendero me llama y me invita a entrar en él. Mis piernas saltan el paredón y me descalzo para mostrarle respeto. Me ha elegido; me convoca para que sea parte de Ella. Una verdadera comunión. Llego hasta el fin del sendero, donde el fango me avisa que el Amazonas se encuentra allí, aunque no pueda verlo por la oscuridad. Ella necesita un sacrificio, y yo una redención pura y total. Avanzo un poco más hasta sentir el agua en mis piernas; cierro los ojos, pero las imágenes siguen aterrándome. Tal vez deba seguir avanzando, hasta que mi mente logre serenarse. La selva y mi sangre; una perfecta comunión.