Читать книгу Der Dom zu Mainz - Fritz Arens - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

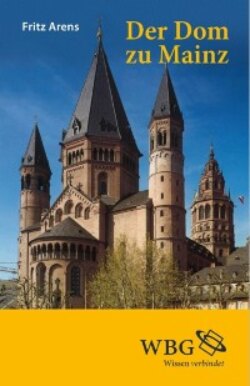

Lage und Verwendung des Domes

ОглавлениеDer Mainzer Dom steht inmitten der Nord-Süd-Ausdehnung der römischen und mittelalterlichen Stadt, etwas nach Osten zum Rhein verschoben. Er bildete die Krone des Stadtbildes und war durch acht Jahrhunderte die geistige und politische Mitte des größten Erzbistum des Abendlandes und des Kurstaates.

Außerdem gab es noch Nebenkirchen, eine sogenannte Kirchenfamilie, rings um den Dom. Westlich stand der alte Dom aus der Zeit vor 1000 (jetzt evangelische St.-Johannis-Kirche). In ihr wurde, nachdem die neue Kathedrale 1036 in Benutzung genommen wurde, ein neues Kollegiatstift von Erzbischof Bardo begründet, das mindestens vom frühen 12. Jh. ab den Titel Johann Baptist erhielt. Der neue Dom übernahm das Martinus-Patrozinium von dem seitherigen Bischofsdom. Ein Paradiesgang stellte die Verbindung zwischen dem Westquerhaus des neuen Domes und der Johanniskirche her.

Erzbischof Willigis (975 – 1011), der Gründer des neuen Mainzer Domes, plante auf der Ostseite in der Achse eine Liebfrauenkirche (Weihe 1069), die mit seiner Kathedrale durch ein Atrium verbunden war. Diese Anlage ist dem Vorbild von St. Peter in Rom nachgebildet, wo die dortige Kapelle S. Maria in turri am Ostende des Atriums eine bedeutsame Rolle im Zeremoniell der Kaiserkrönung spielte. Willigis wollte mit dieser Gruppe von Bauten nicht nur seinen Anspruch als erster Kirchenfürst nach dem Papst ausdrücken, er wollte vermutlich auch eine für Königskrönungen und Besuche geeignete Anlage schaffen. In Fulda gab es schon zwei Jahrhunderte vor dem Mainzer Dom eine Königskapelle St. Johannes Baptist an der Ostseite des Atriums nach dem gleichen römischen Vorbild, in Trier steht südlich des Domes eine Liebfrauenkirche, in Köln gab es östlich des Domes eine Kirche St. Maria ad Gradus, die ebenfalls in der Mitte des 11. Jahrhunderts entstand. Noch im 15. Jahrhundert spielte die Mainzer Liebfrauenkirche eine bedeutsame Rolle in dem Zeremoniell als Empfangsort der Könige, wie aus den gründlich vorbereiteten Besuchen von Kaiser Friedrich III. 1473 und Friedrich III. mit König Maximilian 1486 (die aber dann doch nicht kamen) bekannt ist. Liebfrauen in Mainz, die zwischen 1285 und 1311 als schönste gotische Hallenkirche des Mittelrheins erbaut wurde, ist leider der Belagerung von 1793 und der Säkularisation zum Opfer gefallen. Ihre Fundamente liegen unter dem Pflaster des Liebfrauenplatzes vor der Ostapsis des Domes.

3 Lageplan des Domes und der umgebenden Kirchen im 18. Jahrhundert

(A = Der Dom. – B = Liebfrauenkirche. – C = St. Johannis. – D = Sebastianskapelle. – E = Johanniterkapelle Hl. Grab).

Die Domumbauung am Markt, Höfchen, Schöfferstraße und Leichhof, wie sie heute noch erhalten ist, gehört zu den größten städtebaulichen Kostbarkeiten, die wir in Deutschland aufzuweisen haben. Erfreulicherweise kam es in Mainz nicht zu den im 19. Jahrhundert gelegentlich geplanten Freilegungen des Domes. Nicht nur die Plätze um den Dom hätten dadurch völlig ihre Form verloren, sondern der Dom selbst hätte wie ein großes Modell auf einem Tisch ausgesehen, ohne jeden optischen Maßstab, den er an den umgebenden niederen, kleinteiligen Häusern gewinnt. Nur an einer Stelle ist er freigelegt worden, nämlich auf der Ostseite am Liebfrauenplatz, wo zu Beginn des 19. Jahrhunderts die nahe vor der Ostapsis stehende Liebfrauenkirche beseitigt wurde. Der Zweite Weltkrieg hat zwar dadurch, daß einzelne Häuser abbrannten, die Domumbauung sehr gefährdet, glücklicherweise blieben aber wichtige Bauten erhalten.

Die Domumbauung von Osten her bietet zunächst im Hause Markt 20 – 26 ein in seinen Maßen absichtlich sehr kleingehaltenes Gebäude, das trotzdem mit der Betonung der Mitte und der Eckrisalite wie ein Schlößchen aussieht. Es ist 1771 / 72 von dem Domschreiner und Rüstmeister Kilian Bender wohl unter dem Einfluß des Mainzer Architekten Johann Anton Valentin Thoman entworfen und gebaut worden. Es ist erstaunlich, aber kein Einzelfall, daß dieses Meisterwerk mit dem ganzen Formenapparat aus Mittel-und Eckrisaliten, Balkon, rustizierten Pilastern, Giebel und Mansarddach von einem Schreinermeister erdacht wurde.

Anschließend nach Westen bis zur Gothardkapelle wurden die 1770 erbauten zweigeschossigen Häuser durch Bomben und Feuer zerstört. Das Haus Nr. 18 ist ein Neubau von 1950 nach dem Muster des eben betrachteten. Die beiden Flanken des Gäßchens vor dem Marktportal wurden nur im Erdgeschoß (das auf der Westseite noch erhalten war) wiederaufgebaut. Man erreichte hiermit, daß einerseits die Zwerggalerie der St.-Gothard-Kapelle sichtbar blieb, andererseits wurde doch der Zugang zum Marktportal architektonisch gerahmt. Gerade diese riesenhafte Nische vor dem Portal verlangt eine solche Rahmung, wobei es sich fragt, ob der jetzige Wiederaufbau nicht doch zu niedrig ist.

4 Der Dom und die umgebenden Kirchen um 1239: Rekonstruktion (links Liebfrauen, rechts St. Johannis, die Bischofspfalz an die St.-Gothard-Kapelle anschließend).

Die Ladenbauten in der Schöfferstraße von 1833, von dem bekannten Darmstädter Hofbaudirektor Georg Moller entworfen, die historisierenden Charakter mit ihren neuromanischen Arkaden haben, sind sehr niedriggehalten und nehmen damit ganz betont Rücksicht auf die prachtvolle Westgruppe des Domes. Dies führte sogar zu einer Unbequemlichkeit der dortigen Hausbewohner. Die Halbkreisbogen über den Schaufenstern waren nämlich Zimmerfenster, die bis zum Fußboden dieses ersten Obergeschosses herabreichen.

5 Der Dom und die umgebenden Kirchen um 1500: Rekonstruktion.

Die vollendetsten Domhäuser sind aber diejenigen am Leichhof. Nach dem Brande von 1767 und der Beseitigung des romanischen Paradiesganges baute hier Ignaz Michael Neumann 1778 / 79 im Auftrage des Domkapitels feuersichere Wohnhäuser. Sogar die Dächer sind aus Steinen gewölbt, daher ihre eigenartige Form und die steinernen Dachgauben wie oben auf den Westchordächern. Auch hier die vornehme Zurückhaltung und Bescheidenheit in dem architektonischen Aufwand. Die Kleinheit der Fenster und die niedrigen Stockwerkshöhen helfen mit, die Größe des Domes zu steigern. Hier ist wirklich gezeigt, wie man eine Kathedrale zu umbauen hat. Tatsächlich ist der Leichhof nicht zuletzt wegen dieser Domumbauung der Platz mit dem schönsten Domblick. Das große Haus Leichhof 20 – 24 entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Ersatz für völlig zerstörte Häuser des frühen 19. Jahrhunderts.

Der Mainzer Erzbischof benötigte eine geräumige Kathedrale als Primas Germaniae, Reichskanzler, zeitweiliger Reichsverweser, Landesherr und Kurfürst, ferner um seine Bedeutung zu zeigen, aber auch für die großen Festlichkeiten, Synoden, Besuche von hohen Geistlichen, Fürsten und Königen, für Weihen und Krönungen. Die späteren Feste beweisen, wie notwendig ein solcher Bau gewesen ist. Über die Schar der vornehmen Gäste bei der Domweihe 1036 wird weiter unten berichtet. 1043 wurde die Gemahlin Heinrichs III., Agnes von Poitou, hier von Erzbischof Bardo gesalbt und mit den königlichen Abzeichen geschmückt. 1049 waren Papst Leo IX., Kaiser Heinrich III., zwei Kardinäle, sieben Erzbischöfe, 32 Bischöfe und zwei Äbte im Dom zu einer Synode versammelt. 1052 waren wiederum der gleiche Papst und Kaiser zu einer Synode anwesend. 1077 wurde hier der Gegenkönig Heinrichs IV., Herzog Rudolf von Schwaben, zum deutschen König gekrönt. Heinrich IV. weilte sehr häufig in Mainz, auch zu kirchlichen Festen, ebenso Heinrich V., dessen Braut, Mathilde von England, 1110 im Dom gekrönt wurde und mit der er sich hier 1114 vermählte. 1198 wurde Philipp von Schwaben hier gekrönt und von diesem wiederum der Böhmenherzog Ottokar zum König erhoben und gekrönt. 1212 fand die Krönung Friedrichs II. zum deutschen König in Mainz statt. Von der feierlichen Domweihe 1239 wurde schon berichtet, wahrscheinlich wurde auch Heinrich Raspe 1246 in Mainz gekrönt.

Die Kathedrale diente dem Erzbischof und dem Domkapitel, auch die Dompfarrei durfte sie benutzen. Ferner wurden Ergänzungsbauten benötigt, nämlich das Stiftskloster für die Kanoniker, die im 11. bis 12. Jahrhundert noch zusammenwohnten, wozu der Kreuzgang, Kapitelsaal, Refektorium, Küche, Kalefaktorium, Dormitorium, Bibliothek, Archiv, Keller und Domschule gehörten. Der Palast des Erzbischofs und seine Palastkapelle liegen meist auf der anderen Seite, in Mainz im Nordwesten des Domes.