Читать книгу Der Dom zu Mainz - Fritz Arens - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDer zweite Bauabschnitt in romanischer Zeit um 1100 – 1137

Der Ostbau

Weihnachten 1079 wurde ein Teil des Domdaches durch einen Sturm herabgeschleudert, in der Pfingstwoche 1081 wurden ein großer Teil der Stadt, der Dom und drei Klöster Opfer eines Brandes. Dieser scheint der Anlaß zu einer durchgreifenden Erneuerung des Domes geworden zu sein. Der alte Dom wurde aber zunächst – zumindest teilweise – wiederhergestellt, denn 1097 wurden Schenkungen im Dom vollzogen und 1103 feierte Heinrich IV. Weihnachten im Dom.

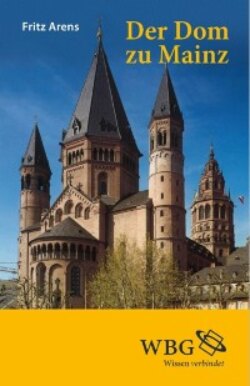

6 Die Ostseite des Domes.

7 Die Zwerggalerie des Ostchors um 1130.

Zu gleicher Zeit hatte Heinrich IV. die neue Ostapsis, das Querhaus und die Mittelschiffgewölbe des Speyerer Domes zu bauen begonnen. Ein neues architektonisches Motiv taucht dort auf, nämlich der obere Abschluß der Apsis oder anderer Gebäudeteile durch eine Zwerggalerie (um 1120). Auch die Gliederung der Apsis durch sieben Blendbogen mit drei Fenstern über einem hohen Sockel, in dem die Kryptafenster sitzen, ist zu hoher künstlerischer Vollendung entwickelt. Neuartig ist ferner in Speyer die Bauplastik, die sich an antike Vorbilder anlehnt.

Der gleiche Heinrich IV., der oft und gerne in Mainz weilte, förderte auch den Mainzer Dombau. Dies erfahren wir von seinem Biographen, der kurz nach dem Tode Heinrichs 1106 schreibt: „Ach Mainz, eine wie große Zierde (decus) hast du verloren, die du einen solchen Kunstfertigen (artifex) verlorst, der deinen Dom aus den Trümmern hätte wiederherstellen lassen. Hätte er so lange gelebt, bis er an den Bau deines Domes, den er begonnen hatte, die letzte Hand hätte anlegen können, wahrhaftig, du könntest wetteifern mit jenem berühmten Dom zu Speyer, der zwar schon gegründet war, den er aber durch einen ans Wunderbare grenzenden Bau und durch Steinmetzarbeiten vollendet hat, so daß dies Werk mehr als alle Werke der alten Könige lobwürdig und bewundernswert ist“ (MGH SS 12, 270; Übersetzung I. Schmale-Ott, Darmstadt 1968, S. 409f.).

Der Mainzer Ostchor ist auf Grund seiner Ähnlichkeit mit Speyer der Bauteil, den Heinrich IV. fördern ließ. Die Hauptapsis hat die gleiche Gliederung wie die zu Speyer. Die Einfügung eines einfachen Gurtgesimses unter den Säulchen der Zwerggalerie zeigt, daß die Mainzer Apsis nach der Speyerer entstanden ist. Die Apsisfenster waren ursprünglich kleiner, sie wurden zu Beginn des 13. Jahrhunderts erweitert.

Die Zwerggalerie mit ihren radial zur Apsis stehenden Tonnen auf von Säulen getragenen Steinbalken ist die zweite nach Speyer, wo dieses neue, wichtige Architekturmotiv vorkommt (nächstfolgendes Beispiel an der Gothardkapelle s. u.).

Über der Apsis erhebt sich ein Giebel mit fünf ansteigenden Nischen, die als architektonisches Motiv zu verstehen sind. In der Giebelspitze ist die Segenshand Gottes (dextera domini) in einem Kreuz dargestellt. Ähnlich war wohl auch der Ostgiebel des Speyerer Domes gebildet, und so wurde er 1966 wiederhergestellt. Die nördliche Giebelseite des Querbaues besitzt nach dem Markt zu ebenfalls Nischen wie der Ostgiebel über der Apsis. Das daruntersitzende Fenster, das in die obere Kapelle neben dem Ostchor führt, hat eine für seine Zeit erstaunlich reiche Rahmung durch Wülste und Kehlen, die den Profilen um die Tympana der Ostportale ähnelt. Der südliche Giebel, den man vom Kreuzgang her sieht, ist im Vergleich mit der Nordseite fast ohne Schmuck. Schon in dieser Zeit wurde ein Unterschied zwischen der nördlichen Hauptschauseite über dem weltlichen Mittelpunkt der Stadt, dem Marktplatz, und der bescheideneren Seite über dem Kreuzgang gemacht.

Der heutige Mittelturm entstand nach dem Entwurf von P. J. H. Cuypers von 1870 – 75 und bildet in freier, in den Proportionen überhöhter Form den ursprünglichen nach. Der alte Turm war vor dem Abbruch 1870 noch gut zu erkennen: Er besaß ein niedrigeres Fenstergeschoß, von Lisenen und Bogenfries gerahmt, und darüber eine kleinteiligere Zwerggalerie. (Nachdem diese vermauert war, wurde darauf 1361 ein hohes gotisches Geschoß mit schlanken Maßwerkfenstern und Wimpergen aufgesetzt, dem Vierungsturm von St. Katharinen in Oppenheim sehr ähnlich. Zuletzt bekrönte ihn seit 1828 die bekannte eiförmige Eisenkuppel, die der hessische Hofbaudirektor Georg Moller entworfen hatte.)

Beiderseits der Ostapsis schließen sich schlichte Mauern aus Bruchstein an, die durch Portale, darüber je zwei Schlitzfenster und darüber ein langes rundbogiges Fenster, verraten, daß hier drei Geschosse übereinanderliegen. In Speyer ist der Chor länger, dort folgen die beiden quadratischen Osttürme und dann das Ostquerhaus. Dieser Mainzer Baukörper, aus dem die Ostapsis vorspringt, soll offenbar das Querhaus vertreten, das den Unterbau des Mittelturms bildet.

Die Portale haben auf jeder Seite je zwei Säulen vor und in den Rücksprüngen. Auf den Kapitellen und Kämpfern lagern leere Tympana, die von reich gestuften Archivolten umgeben sind, die in einer vor die Wand vorspringenden rechteckigen Umrahmung liegen, die oben durch ein Gesims abgeschlossen wird, einer sogenannten Ädikula. Diese Säulenportale gehören zu den ältesten Deutschlands und stehen den Umrahmungen der Altarnischen im Speyerer Querhaus nahe. Das Südportal der Mainzer Ostseite besitzt in der Kapitellzone reichen Schmuck, über den unten berichtet wird. Das Nordportal hat glatte Kapitelle; die beiden frühgotischen Konsolen wurden später zur Stützung des Tympanons eingesetzt. An der Klosterkirche zu Ilbenstadt in der Wetterau (nach 1123), die mit ähnlicher Bauplastik geschmückt ist, stellt das Nordportal des Langhauses (um 1130) eine Weiterentwicklung des Mainzer Nordostportals dar.

Die beiden runden Treppentürme, die zur Bauzeit des Ostchores schon etwa hundert Jahre alt waren, begrenzen an der Nord- und Südseite die Fassade. Dabei muß man bedenken, daß die Liebfrauenkirche ziemlich dicht vor dem Dom stand, so daß man die monumentale Dom-Ostseite nicht aus der Entfernung sehen konnte, wie das heute möglich ist. Die Liebfrauenkirche des 11. Jahrhunderts wird nicht allzu hoch gewesen sein, so daß der Dom noch mächtig darüber hinausragte. Sie war mit dem Dom durch ein Atrium verbunden, dessen Fundamente ausgegraben sind. Zur Zeit der Errichtung der Apsis und der Seitenportale muß aber das Atrium verschwunden gewesen sein, da keine Spuren davon an der Ostseite des Domes zu finden sind. Die gotische Mariengradenkirche mit ihrem mächtigen Turm verdeckte den Dom vom Rhein her, wie die Ansichten von Merian und anderen zeigen, und verschmolz mit ihm zu einer Gruppe.

Im Inneren befinden sich hinter den Portalen unten Durchgangshallen in die Seitenschiffe, darüber quadratische Nebenräume, die vielleicht Schatzkammern oder Abstellräume waren, und im 3. Geschoß Kapellenräume, die langrechteckig sind und mit ihrer westlichen Hälfte über dem östlichen Seitenschiffjoch liegen. Diese Kapellen öffnen sich zum mittleren Kuppelraum mit zwei großen Öffnungen (in denen jetzt die Orgelprospekte zu sehen sind). Diese oberen Geschosse sind von den Treppentürmen aus zugänglich. In Mainz schließt auch der Mittelturm unmittelbar an die Apsis an, ohne das Speyerer (tonnengewölbte) Zwischenjoch. Gerade diese Lösung, daß der Blick von dem Apsisgewölbe aufwärts in die 1870 – 1875 erneuerte Kuppel gleitet (die früher niedriger war), daß die seitlichen Wände geschlossen und nur von wenigen, sparsam verteilten Öffnungen durchbrochen sind, ergibt im Innenraum eine ungewöhnlich geschlossene, großartige Wirkung von eindrucksvoller Kraft. Zudem ist diese Lösung in der Kunstgeschichte durchaus originell. Sie wurde im Westbau von Ste.-Gertrude in Nivelles (Belgien, um 1170) nachgebildet, aber vielleicht hatte dieses auch einen älteren Vorgänger. Vergleichbare hochgelegene Kapellenräume, die neben dem Chor meist in Türmen liegen und die mit ihm durch Öffnungen in Verbindung stehen, gibt es beispielsweise am Münster zu Essen (um 950 / 60), am Dom zu Verdun (990 – 1024), am Dom zu Eichstätt (Maria und Michael, 1072 geweiht), an der Benediktinerkirche zu Murbach (um 1140) und am Dom zu Trier (um 1160 – 96).

Die Durchgangsräume hinter den beiden Portalen beiderseits des Ostchores sind durch ihre Architektur und im Südraum durch ihre reiche Bauplastik beachtenswert: Doppelarkaden auf einer Sockelbank schmücken die Wände, das niedere Gewölbe bildet einen wirkungsvollen Eingang zu dem ersten Seitenschiffjoch, das noch einmal durch das Doppelfenster zum mittleren Chor ausgezeichnet wird.

Auffallend sind an dieser Stelle auch die hervorragend schöne Technik der Quaderbearbeitung mit Randschlag und Spiegel sowie die messerscharfen Fugen. Der rote Sandstein scheint besonders geeignet, so präzise behauen zu werden. Auch sonst gibt es am Dom in Mittelschiff, Gothardkapelle und Westchor qualitätvolle Steinmetzarbeit in teilweise derselben Technik, aber der Glanzpunkt ist wegen seines guten Erhaltungszustandes an dieser Stelle zu finden.

8 Die südliche Eingangshalle neben dem Ostchor (unten Eingangshalle mit Portal und östlichem Seitenschiffjoch, darüber ein quadratischer gewölbter Raum, der vielleicht Sakristei oder Schatzkammer war, und im 3. Geschoß eine zweijochige Kapelle mit zwei Fenstern zum mittleren Chorraum und Ausgang zur Zwerggalerie).