Читать книгу Der Dom zu Mainz - Fritz Arens - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Bau- und Kunstgeschichte des Mainzer Domes im Überblick

ОглавлениеBonifatius, der große Missionar und Organisator der deutschen Kirche, wählte Mainz zu seinem Sitz. Hier war zur Römerzeit ein strategischer Mittelpunkt mit dem Sitz einer weltlichen Verwaltung. Durch Bonifatius und seine Nachfolger entstand nun in Mainz das kirchliche Zentrum Deutschlands. Dem nach Bonifatius eingerichteten Erzbistum wurden etwa 14 Suffraganbistümer unterstellt, die in ihrer Ausdehnung einen großen Teil des heutigen Deutschlands, von der Schweiz bis an die Nordsee, umfassen.

Zur Würde des Erzbischofs gesellte sich (seit 965) auch das Amt des Reichskanzlers. In ottonischer und salischer Zeit stammten mehrere Erzbischöfe aus königlichem Geschlecht. So ist es nicht verwunderlich, daß etwa um das Jahr 1000 auch der Landbesitz immer mehr wuchs: Zum Hirtenstab kam das Schwert des Landesherrn. So wurde Mainz zur Haupt- und Residenzstadt eines zwar kleinen, aber keineswegs unbedeutenden Staates. Die Karolingerzeit sah wahrscheinlich in Mainz schon eine rege Bau- und Kunsttätigkeit. An der Albanskirche wurde unter Förderung Karls des Großen gebaut, der hier seine Gemahlin Fastrada beisetzen ließ, deren Grabstein in den Dom gelangte (s. S. 81 Nr. 1). Im Kloster entstanden Goldschmiedearbeiten und Buchmalereien. Aber auch von anderen Kirchen wissen wir, daß sie gegründet, beschenkt und errichtet wurden.

Der alte Dom, Vorgänger des hier behandelten Domes, entstand um 900 unter Erzbischof Hatto (der zuvor als Abt des Klosters Reichenau die in ihren Bauformen ähnliche Kirche von Oberzell gebaut hatte). Er wurde später in ein eigenes Stift umgewandelt, das den hl. Johannes Baptist als Patron erwählte. Von ihm stehen noch beträchtliche Teile (vgl. auch unten S. 13). Aus der folgenden Periode ist nicht mehr viel erhalten. Der große Erzbischof Willigis (975 – 1011) fühlte entsprechend seinem Machtzuwachs als Reichsverweser und Landesherr das Bedürfnis, mit großen Bauten zu repräsentieren. Er begann den Dombau. Wahrscheinlich gehört auch die erst 1069 geweihte Liebfrauenkirche am Ostende des Atriums zur Planung von Willigis (S. 13).

Die großen Absichten, die Willigis mit seiner neuen Kathedrale verfolgte, die sich aus der Nachahmung von St. Peter in Rom erschließen lassen, sind im Folgenden im Abschnitt über Lage und Verwendung des Domes (S. 13 – 18) ausführlich geschildert. Außer den Bronzetürflügeln (S. 52ff.) ist von Ausstattungsstücken aus dieser Zeit nichts mehr erhalten geblieben. Aber aus der schriftlichen Überlieferung wissen wir, daß Willigis aus dem Tribut der Lombardei, den er dreißig Jahre lang erhielt, einen überlebensgroßen Kruzifixus aus 600 Pfund Gold anfertigen ließ, der an hohen Festen und bei Besuchen von Königen und Fürsten auf einem hohen Balken im Dom aufgestellt wurde. Im 12. Jahrhundert wurde das Kreuz allmählich zur Bezahlung von Pallien, Kriegszügen u. ä. verwandt. Der Dom brannte am Vortag seiner Weihe ab. Erzbischof Bardo stellte ihn mit einiger Veränderung wieder her und weihte ihn 1036.

Auch die nächste Bauperiode des Domes im 1. Drittel des 12. Jahrhunderts ist in dem Abschnitt über die Baugeschichte ausführlich geschildert (S. 21 – 41). Sie ist ausgezeichnet durch die Förderung des Dombaues durch Kaiser Heinrich IV., was sowohl durch eine Nachricht als auch durch verwandte Formen wie am Speyerer Dom, den Heinrich IV. ebenfalls wiederherstellen ließ, bezeugt wird. Unter Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken (1109 – 37) entstanden Ostchor und Mittelschiff. Adalbert errichtete auch die bischöfliche Pfalzkapelle St. Gothard am Nordflügel des Westquerhauses, in der er begraben wurde.

Nach den Verwüstungen im 12. Jahrhundert wurde vielleicht noch kurz vor 1200 mit dem Westchor und der Einwölbung des Langhauses angefangen. Kardinal und Erzbischof Konrad von Wittelsbach, der zweimal den Mainzer Bischofsstuhl besetzte (1162 – 1165 und 1183 – 1200) und dazwischen das Erzbistum Salzburg leitete, wird als derjenige bezeichnet, der die Wiederherstellung begann. Unter ihm wurde auch der riesenhafte spätromanische Salzburger Dom mit fünf Schiffen und einem Querhaus, das fünf Apsiden an der Ostseite sowie an den nördlichen und südlichen Giebelseiten, aber auch einen Vierungsturm besaß, erbaut. Der 1956 / 58 und 1966 / 67 ausgegrabene Grundriß weist aber keine Ähnlichkeit mit dem Westteil des Mainzer Domes auf.

Die Gewölbe des Langhauses mit den Seitenschiff-Außenwänden und der Westchor wurden unter den Erzbischöfen Siegfried II. (1200 – 1230) und Siegfried III. von Eppstein (1230 – 1249) errichtet. Wahrscheinlich trugen die Krönungen Philipps von Schwaben und Friedrichs II. in Mainz dazu bei, den Westchor besonders großartig zu planen. Gegen Ende von dessen Bauzeit (Weihe 1239) war der Ausstattung des Domes und der mittelrheinischen Bildhauerkunst ein besonderer Höhepunkt beschieden: Der Naumburger Meister errichtete den Westlettner und die seitlichen Chorschranken zwischen den Querhausflügeln und der Vierung und schuf die Lettnerplastiken, deren Reste – die Deesis, die Seligen und Verdammten, der Kopf mit der Binde sowie die Kapitelle – zum Bedeutendsten der Zeit gehören; neben und nach ihm arbeiteten noch mehrere Bildhauerwerkstätten von ähnlich hohem Rang, wovon auch die Reste des Ostlettners zeugen (im Dommuseum, s. S. 150).

Tatsächlich setzte mit der Früh- und Hochgotik die eigentliche Blütezeit der Mainzer Kunst ein. Privilegien des Erzbischofs, die Gründung des Rheinischen Städtebundes durch eine Mainzer Amtsperson, der wachsende Reichtum der Patrizier schufen die Voraussetzungen für die Fülle der Kirchen- und Profanbauten der Folgezeit.

Gleichzeitig mit dem Westchor wurden wahrscheinlich auch die Stiftsgebäude neu errichtet. Zeugen dafür sind der ehemalige Kapitelsaal, Memorie genannt, und der Keller unter dem Saal am Südflügel des Kreuzgangs, dem jetzigen Dommuseum, sowie einige Fenster des Ostflügels. Auch die kleine Sakristei sei noch erwähnt, die der jüngste Bauteil der Westgruppe ist. An Umfang kommen diese Bauunternehmungen denen des Westchores nahe. Die gotische Formenwelt hielt mit riesigen Fenstern und schlanken Proportionen frühzeitig Einzug am Mainzer Dom. 1279 wurde mit der ersten Kapelle der Nordseite begonnen, bis 1291 waren die Seitenschiffwände von Osten bis zum Nordportal durchbrochen und bis 1319 folgte die Südseite. Sicher hatten die Glasmaler noch eine Zeitlang zu tun, um die ausgedehnten Maßwerkflächen mit ihren bunten Teppichen, Figuren und Szenen zu füllen. In der unmittelbaren Nachbarschaft entstand ab 1285 die 1311 geweihte Liebfrauenkirche als gotische Halle, die seit jeher eng mit dem Dom verbunden war.

Die Seitenkapellen des Domes und die Liebfrauenkirche waren nicht die einzigen Bauunternehmungen dieser Jahrzehnte um 1300, denn etwa 20 Mainzer Kirchen, außer den drei großen des 18. Jahrhunderts, sind damals entstanden. Mit ihren wuchtigen Türmen und massigen Schiffen beherrschten sie das Stadtbild. Von erhaltenen Bauten entstand damals St. Stephan (um 1300 bis ca. 1350) als große Stiftskirche. Auch die reiche Bürgerschaft, besonders wohl das Patriziat, ruhte nicht, bis alle Pfarrkirchen neu errichtet waren, also St. Emmeran, St. Quintin und St. Christoph. Von den Klosterkirchen wären Armklara und Reichklara und die der Karmeliten, der Dominikaner, der Franziskaner, der Augustiner, die Deutschordenskommende, die Kartause, die Weißfrauen, St. Agnes und Kloster Dalheim zu erwähnen. Die Anzahl der erhaltenen und untergegangenen Kirchen aus dieser Blütezeit ist so bedeutend, daß man meinen könnte, es sei vorher und nachher in Mainz nichts von Belang gebaut worden.

In den folgenden Jahrhunderten ist die Bautätigkeit am Dom nicht mehr sehr umfangreich. Der schöne Tambour des Ostturms entstand um 1361, er war dem Vierungsturm von St. Katharinen in Oppenheim ähnlich. Viele Stadtansichten vom 17. bis zum 19. Jahrhundert zeugen von ihm; er wurde 1870 abgebrochen. 1482 wurde auch der Westturm aufgestockt. Als nächste große Bauunternehmung ist die Errichtung des Kreuzgangs, der Nikolauskapelle und von zwei Treppen im ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts zu erwähnen, vielleicht gehörten noch andere Räume des Domstifts dazu, die nicht mehr erhalten sind. Anschließend wurde von Erzbischof Johann von Nassau das Martinschörlein gestiftet, ein Baldachinaltar im Ostteil des Mittelschiffs von bedeutendem Umfang mit Krypta, dem die Grabdenkmäler der beiden Nassauer Erzbischöfe zugeordnet sind (S. 88, 90 Nr. 7, 9). Obwohl in diesem Abschnitt hauptsächlich die Leistungen der Baukunst am Mainzer Dom benannt werden, sollen die ausgezeichneten Werke der Bildhauer nicht vergessen werden, die sich vornehmlich an den Grabmälern der Mainzer Erzbischöfe (S. 88 – 90 Nr. 7 – 16) und am Memorienportal (S. 90 Nr. 10) äußern.

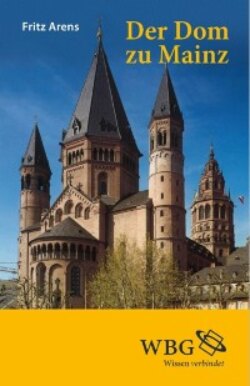

1 Südansicht des Domes: Rekonstruktion des Zustandes um 1250 (nach Kunstdenkmäler Hessen).

Das ausgehende 15. Jahrhundert brachte wieder einige Bautätigkeit am Dom. Der hohe spätgotische Tambour des Westturms, zwischen 1480 und 1490, mit dem riesigen Holzhelm, der 1767 durch Blitzschlag abbrannte, stellte das Gleichgewicht zwischen Ost- und Westchor wieder her. Bisher besaß der weniger bedeutende Ostchor den mächtigen Mittelturm, in dem auch die Glocken hingen. Nun erhielt auch der Chor des Domkapitels die gebührende Auszeichnung. Eine Marienkapelle entstand zwischen dem Marktportal und dem Nordquerhaus und füllte damit die letzte Lücke, die noch an den Seitenschiffen bestand. Der Memorie wurde das reizvolle Ägidienchörchen und dem Kapitelsaal die Kapitelstube angefügt. Die frühgotische Sakristei wurde um 1500 erweitert. Nach der Eroberung von Mainz durch den Gegenerzbischof Adolph von Nassau, 1462, und dem Verlust der Stadtfreiheit wurde nicht mehr allzuviel gebaut, was wohl auch teilweise daher rühren mag, daß die etwa zwanzig gotischen Kirchen des 14. Jahrhunderts völlig ausreichten. Ein neuer, reizvoller Kreuzgang an der St.-Stephans-Kirche, 1499, und der gewaltige (untergegangene) Chor von Zeugnisse dieser Zeit vor 1500 neben den genannten Anbauten des Domes. Diese Neubauten wurden hauptsächlich in der Regierungszeit des Erzbischofs Bert-Henneberg (1484 – 1504) errichtet, der einer der bedeutendsten Kirchenfürsten auf dem Stuhl des hl. Bonifatius und in seiner Zeit war. Unter ihm begann auch der ausgezeichnete Bildhauer Hans Backoffen seine Tätigkeit, der nach dem Grabmal des Erzbischofs Berthold noch die beiden seiner Nachfolger meißelte. Nunmehr herrscht wieder die Skulptur, die Architektur tritt zurück bis zum Bau der St.-Gangolphs-Kirche (1575 – 81), von deren Künstlern und von in den Dom geretteten Resten im Kapitel über die Ausstattung immer wieder die Rede sein wird.

Die Glaubensspaltung hatte die schönen Künste in Deutschland bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts zurückgedrängt. Kardinal Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz (1514 – 1545) und Magdeburg, Administrator zu Halberstadt, ist zwar als großer Mäzen bekannt, der alle führenden deutschen Künstler wie Dürer, Cranach, Grünewald und andere mit Aufträgen bedachte, aber seine Vorliebe galt der Stiftskirche in Halle, wo er begraben sein wollte. Dort sammelte er auch den riesigen Reliquienschatz mit kostbaren Behältern an, den er wegen der Reformation dann nach Mainz bringen ließ, womit der Domschatz zum reichsten vielleicht sogar des Abendlandes wurde. Leider ist durch die Säkularisation fast alles vernichtet worden. Wahrscheinlich stammte der Hochaltarbaldachin im Dom mit seinen Bronze- oder Messingsäulen aus seiner Regierungszeit und aus der Vischerschen Gießhütte in Nürnberg, die auch das Grabmal des Kardinals aus Bronze für Halle angefertigt hatte, das sich seit dem 16. Jahrhundert in der Stiftskirche zu Aschaffenburg befindet. Kardinal Albrecht wurde dann doch im Westchor des Mainzer Domes bestattet. Außer seinem Denkmal und seiner Grabplatte (S. 106 – 108 Nr. 25, 26) erinnert an ihn nur die Erweiterung der Sakristei und in der Nachbarschaft des Domes der schöne Marktbrunnen von 1526.

In den folgenden 150 Jahren sind dem Dom nur die manieristischen und barocken Seitenaltäre und Denkmäler hinzugefügt worden, die allerdings das Raumbild sehr wesentlich mitbestimmen (S. 110 – 120 Nr. 34 – 50). Der Bauwille und das Interesse der Erzbischöfe und Kurfürsten erstreckte sich damals auf andere Objekte: Daniel Brendel von Homburg (1555 – 1582) errichtete neben der Kanzlei die prächtige Schloßkapelle St. Gangolph, für deren Bau und Ausstattung er niederländische Künstler berief, die auch an Denkmälern des Domes (S. 110 ff. Nr. 34 – 39) tätig wurden. Johann Schweikard von Kronberg (1604 – 1626) sah im Neubau des Aschaffenburger Schlosses sein Lebenswerk. Georg Friedrich von Greiffenklau (1626 – 1629) begann in den wenigen Jahren seiner Regierungszeit mit dem Mainzer kurfürstlichen Schloß, das dann lange Zeit als Rohbau ohne Dach unvollendet blieb.

Der Dreißigjährige Krieg lähmte jede Kunsttätigkeit. Durch die schwedische Besetzung, Verelendung und Epidemien wurden die Bevölkerung und mit ihr die Künstler und Kunsthandwerker so dezimiert, daß man nachher in der Friedenszeit auf auswärtige Künstler (S.120 Nr. 49) oder auf neueingebürgerte Kräfte angewiesen war. Eine erste bescheidene Unternehmung stellte die Neuordnung des Westchores auf Grund der Forderungen des Konzils von Trient dar. Erhalten haben sich davon die beiden Chorschranken des Meisters Clemens Hinkh von 1687 (S. 46) zwischen der Vierung und den Querhausarmen, während die wahrscheinlich großartige Hochaltar-Anlage spurlos, auch ohne bildliche Überlieferung, verschwunden ist. Immerhin hatten die bekannten Mainzer Architekten Obrist Maximilian von Welsch und Anselm Franz Ritter zu Groenestein zusammen mit dem baukundigen Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn 1726 einen Riß für Chor und Hochaltar gemacht.

Bei der großen Begeisterung und Anteilnahme des Kurfürsten Lothar Franz (1695 – 1729) am Bauwesen verwundert es, daß in seiner Regierungszeit außer großen Marmoraltären im Ostchor nicht viel am Dom gebaut oder an der inneren Ausstattung ergänzt wurde. Seine Interessen galten offenbar hauptsächlich dem Schloßbau, wovon in Pommersfelden und Gaibach noch eindrucksvolle Zeugnisse erhalten sind. In Mainz erbaute er das Gartenschloß Favorite, das in den Französischen Revolutionskriegen 1792 / 93 unterging. Erst unter dem Kurfürsten Friedrich Karl von Ostein (1743 – 1763) setzte eine ausgesprochene Kunstblüte ein, die sich unter seinem Nachfolger Emmerich Joseph von Breidbach-Bürresheim (1763 – 1774) noch fortsetzte. Damals entstanden allein vier große Kirchen in der Stadt: die untergegangene Jesuitenkirche 1742 – 46, St. Peter 1752 – 56, die St.-Ignaz-Pfarrkirche 1763 – 74 und die Augustinerkirche 1768 – 71.

Demgemäß sind auch die Zutaten des mittleren 18. Jahrhunderts zum Inneren und Äußeren des Domes so zahlreich, daß sie deutlich im Gesamtbild mitsprechen. Das umfangreichste Stück ist das Chorgestühl von 1767, das geradezu architektonische Bedeutung hat, zumal es noch die älteren Schönborndenkmäler in sein Gesamtbild einbezieht (S. 125 f. Nr. 58, 59). Gleichzeitig gestaltete eine Reihe von großen Marmorgrabmälern den südlichen Querhausarm sozusagen in ein barockes Mausoleum um. Der Dombrand von 1767 löste eine neue Bautätigkeit aus. Der Westturm wurde 1771 – 74 mit jener unnachahmlichen Bekrönung nach dem Entwurf von Ignaz Michael Neumann versehen, die das Domkapitel mit seinem Wunsch nach Dächern und Turmspitzen, die dem Feuer widerstehen sollten, veranlaßt hatte. Durch die geschickte Anpassung an das spätgotische Glockengeschoß ist ein besonders frühes Denkmal der Neugotik entstanden. Die Steindächer auf der gesamten Westgruppe und auf den Leichhofhäusern sind das Werk des gleichen Architekten. Die Häuser am Markt entstanden ebenfalls in diesen Jahren, aber nach den Plänen anderer Meister. Die ganze Domumbauung ist ein vielbewundertes Musterbeispiel dafür, wie große Kirchen in alter Zeit von Wohn- und Ladenbauten umgeben waren. Zufällig ist diese Umbauung in Mainz, wo so vieles seit der Säkularisation bis heute zerstört wurde, erhalten geblieben.

Das größte Erzbistum des Abendlandes ging nach tausendjährigem Bestehen in den Französischen Revolutionskriegen ab 1792 und den nachfolgenden Ereignissen unter. Das äußere Zeichen war die grauenvolle Belagerung von Mainz 1793, der eine Fülle prächtiger Bauten und Kunstwerke zum Opfer fiel. Vollendet wurde der Vandalismus durch die Säkularisation bis 1802 mit Versteigerung und Abbruch von erhaltenen Ruinen. Im Verlauf dieser Belagerung brannten der Dom und sein Kreuzgang 1793 ab. Ebenso erging es der östlich vom Dom gelegenen Liebfrauenkirche, der St.-Sebastians-Kapelle auf dem Höfchen sowie der nahegelegenen Jesuitenkirche, dem Dominikanerkloster und dem Franziskanerkloster. Von Profanbauten wurde von den Zeitgenossen (Goethe) besonders der Untergang der neuen, prächtigen Dompropstei beklagt. In der Folgezeit verschwanden noch viele Bauten, so durch Straßenverbreiterungen und Neuanlagen die Sebastianskapelle, das St.-Agnes-Kloster am Schillerplatz, vielleicht auch das Weißfrauenkloster sowie die Franziskanerkirche an der Stadthausstraße.

Der Dom erhielt 1793 ein Notdach und wurde noch bis 1797 benutzt, war aber auch gleichzeitig Magazin. Durch die Profanierung und durch die Säkularisation ging über die Hälfte des Inventars verloren. 1801 / 02 betrieb der Präfekt des Departements Donnersberg sogar den Abbruch des Domes. Mit der Einsetzung eines bürgerlichen Bischofs durch die napoleonische Regierung konnte der Dom gerettet werden, zusammen mit den Domen von Speyer und Worms. 1804 wurde der Gottesdienst wieder begonnen. 1809 wurden neue Glocken aus dem Metall preußischer Kanonen, die Napoleon in der Schlacht bei Jena und Auerstedt erobert und dem Bischof geschenkt hatte, gegossen.

Aber noch ein Schicksalsschlag stand bevor. Bei dem Rückzug der französischen Armee aus Rußland im Winter 1813 diente der Dom als Lazarett für die typhuskranken Soldaten, und viele Ausstattungsstücke aus Holz wurden in 30 Lagerfeuern verbrannt. Damals wurden auch aus Holzmangel in der Stadt während der Belagerung 1813 / 14 die Dachwerke von St. Gangolph und St. Mauritius verheizt, was den späteren Abbruch dieser Kirchen zur Folge hatte. 1814 begann wieder der Gottesdienst, 1822 – 25 wurde das Notdach allmählich durch ein neues Dachwerk ersetzt, das bis zum Fliegerangriff 1942 bestand. 1828 erhielt der mittlere Ostturm eine neue Bedachung in Form einer schmiedeeisernen Kuppel nach dem Entwurf des Darmstädter Hofbaudirektors Georg Moller. In diesen Jahren reparierte man auch die Denkmäler und Altäre im Inneren, die durch die Verwendung des Domes als Magazin und Stall sehr gelitten hatten. 1841 – 45 wurde der Kreuzgang wiederhergestellt, 1845 der Westturm ausgebessert, wobei viele Ornamente der Dekoration von Ignaz Michael Neumann beseitigt wurden. 1857 zerstörte eine Pulverexplosion die Fenster, die noch aus dem Mittelalter und der Neuzeit übriggeblieben waren. Eine neue Ausmalung durch Philipp Veit und seine Schüler 1859 – 64, von der nur noch die Darstellungen aus dem Leben Jesu über den Mittelschiffarkaden die Sicherungsarbeiten von 1925 – 28 überstanden haben, gab dem Dom ein farbiges Kleid und vollendete gewissermaßen die Wiederherstellung des Inneren nach den furchtbaren Jahren um 1800.

2 Südansicht des Domes und des Domkreuzgangs nach den Verwüstungen von 1793 und den folgenden Reparaturen. Federzeichnung von Ignaz Opfermann, um 1820.

Über die baulichen Rettungsmaßnahmen an der Ostgruppe und an den Fundamenten des Domes wird in dem Abschnitt über die Sicherungsarbeiten im 19. und 20. Jahrhundert (S. 69 ff.) berichtet, so daß dieses Kapitel abgeschlossen werden kann, das sich schon oben für die Zeit nach 1793 hauptsächlich mit Zerstörung und Wiederherstellung befaßte. Außer der Ausmalung um 1860 und den neuen Ostturm-Abschlüssen gab es keine wesentlichen künstlerischen Bereicherungen mehr.