Читать книгу So war es in der DDR und nicht anders - Gerd Leonhardt - Страница 9

Eine soziale DDR!?

ОглавлениеIn den enteigneten Betrieben der DDR wurden die Eltern unterstützt. Alle Kinder ab dem Schulalter konnten auf „volkseigene Betriebs- und Staatskosten“ einmal im Jahr 14 Tage in den Urlaub fahren. Das war eine gute Sache. So war ich 9-mal in den Kinderferien und obendrein immer in anderen Gegenden der DDR. Die Eltern, meistens war es nur die Mutter, bekamen somit auch Gelegenheit, sich von den Arbeitsstrapazen zu erholen. Nein, es wurde nicht geschlafen in der DDR! Aber das hirnlose Wirtschafts- Plan und Subventionssystem, welches von der Sowjetunion diktiert wurde, war eine „Teilhauptursache“ der Misswirtschaft in der DDR.

Indessen verbreitete sich ein „böser“ Virus, denn nun schwappte die „Westmusik“ zu uns rüber, inklusive Rock´n Roll. Dazu konnte die Führung der SED nichts anderes entgegensetzen, als möglichst vieles von „drüben“ zu verbieten. Dies sollte ich auch ganz schnell merken. Wir waren oft zum so genannten „Schloßteichfest“ in der Stadt. Weil wir am Stadtrand wohnten, liefen wir durch den Küchwald, um Straßenbahngeld zu sparen und ich nahm ab und zu meine Brennholzgitarre mit. Inzwischen konnten wir ja die Hits von Gus Backus, Bill Ramsey, Martin Lauer, Peter Kraus, Peter Beil und vielen anderen auswendig. Dann saßen wir manchmal am Schloßteich und machten etwas Musik.

Es dauerte nicht lange, da erschien auch schon die erste Polizeistreife und meinte: „Ausweis, und sofort aufhören!“

„Warum?“, fragte ich das erste Mal.

„Das ist Ruhestörung!“

„Aber die Musik von den Fahrgeschäften ist doch viel lauter“, meinte ich.

„Da komm mal mit“. Ich wurde regelrecht verhaftet und in das nahe gelegene Polizeipräsidium gebracht. Dort wurden meine Angaben und der Ausweis überprüft, und ich wurde aufgeklärt, dass das Musizieren auf der Straße verboten sei. Straßenmusik ist „Ruhestörung“ und kann als „Landstreicherei“ bestraft werden. Apropos Ruhestörung: Das nächste Wohnhaus stand etwa 300 m entfernt! Ja, und das nächste Mal würde meine Gitarre konfisziert.

An meiner Stimme kann es nicht gelegen haben, denn meine Freunde sagten allesamt: „Leo hat ’ne Superstimme:“

Im Sommer gab es dann immer das so genannte „Pressefest“. Heute übrigens immer noch. Da kam mal eine Beat bzw. Gitarrengruppe aus Schweden, wo es uns so richtig kribblig den Rücken runter lief. Vier „Bretter alias E-Gitarren“ und Drums. Damals bekannte Hits nur mit reinem Gitarrensound gespielt. Wie sagten wir zu dieser Zeit? „Die blanke Lecke“, und obendrein mit einer Superanlage, dass wir aus dem Staunen gar nicht herauskamen. Hier sagte ich mir: „Ach, wenn du bloß Musiker werden könntest.“

Nach einer gebrauchten Halbresonanz Schlaggitarre – ebenfalls mit chaotischer Saitenlage – kaufte ich mir auf Teilzahlung eine E-Gitarre. Ein Super Brett mit einer Spielbarkeit bis über den 24-ten Bund, und auch darüber hatten die Finger noch genügend Platz! Der Gitarrist weiß, was das heißt. Die Saiten blieben fast kerzengerade, ohne auch nur minimal zum Steg aufzusteigen.

Warum auch? Dieses Instrument hätte ich 10 Jahre später nie und nimmer kaufen können. Für ganze 378,- Mark der DDR. Dies wären nach dem „Umtauschkurs“, den wir nach unserer Flucht 1989 in Coburg vorfanden, ganze 34,36 DM oder heutzutage 17,50 €!

Also, am „Ausverkauf der DDR“, wie die Genossen immer schimpften, war schon was dran. Auch habe ich auf der Musikmesse in Frankfurt/Main, nach der Wende, ein solches Instrument niemals wieder gesehen!

Doch noch einmal zurück. Früher – also vor oder während des Krieges – gab es in allen größeren Städten in Deutschland die so genannten Stadtpfeifen. Das waren keine Personen, auch niemand, der in der Politik arbeitet, sondern die damaligen Musikschulen. Also ging es ab in derartige Einrichtungen, und man ließ sich musikalisch und auch politisch bilden.

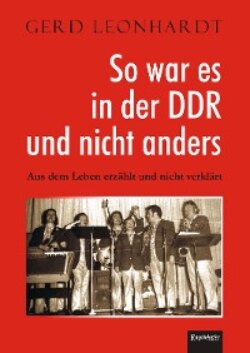

Der Verfasser: zweiter von rechts mit dieser E-Gitarre vorm Haus „Bärenstein“ beim „Stoneln und Beateln“. Anno 1964

In der DDR war die geistig-politische Ausrichtung teilweise wichtiger als die musikalische. So wurde jedenfalls gesagt: Ohne die richtige Weltanschauung kannst Du auch keine ordentliche Musik machen. Das war in der DDR um Gottes Willen, nein, um Karl Marx’ Willen kein Widerspruch. Wir kommen noch später darauf zurück.

Die Waldbühne in Berlin/West haben wir kurz vor „Ladenschluss“, also im Jahr 1961, und unwissentlich, was bald passieren wird, noch einmal besucht. Hier verspürte ich große Lust, gleich dort zu bleiben. Doch ich ließ mich von meinen Freunden überreden und habe es dennoch zwei Monate später bereut. Wie sagte doch Walter Ulbricht, genannt die „Sportulbe“, kurz vor dem Mauerbau!?

„Die Bauarbeiter in Berlin bauen Wohnungen, die haben keine Zeit, eine Mauer zu errichten.“

Viele meiner Schulkameraden sind schon vorher mit Sack und Pack „ausgewandert“. Auch wir versuchten es, nur hat dies meine Mutter bis heute noch nicht erfahren. Jedoch bewog uns das Gebrülle und Hundegebell im Grenzbereich unseres schönen Vogtlands, wieder umzukehren. Wie hieß ein Titel einer unserer Schlagersängerinnen? „Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume, in den Himmel der Liebe“. Aber so liebreizend waren die Grenzsoldaten nicht, denn sie hatten Schießbefehl. Und wir verspürten nicht die geringste Lust, wegen „Republikflucht“ eine Weile hinter Gefängnismauern zu hausen. Eine grandiose Zeit brach an nach dem Auferstehen der Mauer. Zehntausende wurden eingesperrt wegen jenes obigen Vergehens. Hunderttausende wurden regelmäßig „überprüft“. Lächerliche „Untaten“ wurden furchtbar bestraft. Es genügte, am Vorabend des 1. Mai ein paar Lämpchen auszudrehen, die am Rand eines Bildes von Walter Ulbricht leuchteten. Ich habe einen Bekannten von mir zwei Jahre nicht mehr gesehen. Er wurde daraufhin für dieses „Vergehen“ eingesperrt!

Liebe Leser, vergleichen Sie bitte nur ein Beispiel über diesen totalitären kommunistischen Staat! Im dritten Reich gab es etwa 7 000 Personen, die für den „Staatsschutz“ tätig waren, den so genannten SD (Sicherheitsdienst). In der humanistischen, menschenfreundlichen, sozialistischen DDR gab es über 90 000 hauptamtlich Beschäftigte der Staatssicherheit. Hinzu kamen 1,9 Millionen Mitglieder der Zuträgerpartei SED.

Jeder Kaderleiter (Personalchef) war logischerweise ein Gehilfe des SSD (Staatssicherheitsdienstes). Obendrein existierten mehrere 100 000 Mitglieder der „Kampfgruppen“, die aufgestellt wurden, um nie wieder einen „17. Juni“ zu erleben bzw. einen solchen im Keim zu ersticken. Der FDGB, genannt „Freier Deutscher Gewerkschaftsbund“ war die größte Frechheit, die sich Kommunisten ausgedacht hatten. Die Verfassung der DDR, bis zum Bau der Mauer, garantierte in Artikel 14 Abs. 2 das Streikrecht der Gewerkschaften. Doch der FDGB lehnte Streiks in VEB, also „volkseigenen Betrieben“, ab. Die Argumentation lautete: Der Bürger kann nicht gegen sein eigenes Eigentum streiken. Privatwirtschaft durfte hingegen bestreikt werden, damit sie noch schneller von der Bildfläche verschwand.

Nach Errichtung der Mauer gab es noch andere nette Dinge, die sich die „Wandlitztruppe“ einfallen ließ. Es gab auf einmal Ordnungsgruppen der FDJ (Freie Deutsche Jugend), die den Auftrag erhielten, sämtliche „Ochsenköpfe“ – Antennen, mit denen man das ARD empfangen konnte – von den Dächern des Landes zu verbannen und herunterzureißen. Wer sich diesem Unterfangen widersetzte, wurde polizeilich vorgeführt, wie dies hieß. Der bayrische Berg „Ochsenkopf“ war für uns in Sachsen – und auch noch etwas weiter nördlich – das Symbol für freies Fernsehen. Im Handel gab es auf einmal keine entsprechenden Aluminiumstäbe mehr, um sich eine Antenne selbst zu bauen. Also machte man folgendes: Wir fuhren in das heutige Mecklenburg-Vorpommern und ließen von Verwandten offiziell die Fernsehantenne für den Kanal 4 kaufen. Das war das DDR-Fernsehen für den Norden. Die Genossen waren darüber natürlich informiert, und deshalb blieb Bürgern aus dem Süden der DDR die Antenne für den Kanal 4 verwehrt! Schließlich musste ja der Personalausweis gezeigt werden!

Mein Ziel bestand erst einmal darin, mich musikalisch zu festigen. Auf meinem Brett, sprich E-Gitarre, alle Titel zu spielen, die ich entweder auf der Mittelwelle oder Langwelle von Radio Luxemburg hörte. Dazu gehörte natürlich eine Truppe, anfangs mit Akkordeon und Gitarre. Dann probten wir in einer Gartenkantine schon zu viert, mit zwei Gitarren, Akkordeon und Schlagzeug. Nun verhielt sich es nicht so, wie hier im vereinigten Deutschland, dass man ohne weiteres Musik machen durfte. Es gab genaue Vorgaben des Kulturministeriums der DDR, in denen stand, dass ein jeder, der musizieren möchte, um damit Geld zu verdienen, erst einmal eine „Einstufung“ absolvieren musste. Dies hatte sich der DDR-Kulturminister, Herr Klaus Gysi, so erdacht.

Da gab es die – man höre und staune – Einstufung A. Das bedeutet, mit dieser Klasse darf man offiziell 4,00 Mark verdienen, pro Stunde natürlich plus Nebenkosten wie Anfahrt, Technik oder Notenmaterial. Die Klasse B war schon ganze 6,00 Mark wert. Die Stufe C umfasste 7,50 Mark, und danach gab es freie Vereinbarung. Dazu gab es für Amateure, wie unsereiner, noch eine theoretische Prüfung sowie ein praktisches Vorspiel. Die theoretische Prüfung bestand darin, dass man von einem kleinen Haufen umgedrehter Zettelchen drei ziehen musste. Auf deren Vorderseite standen Fragen, und wer diese bestand, bekam die Stufe E zugesprochen. Das war die theoretische Grundstufe, die jeder bestehen musste. Diese Prozedur durfte jedes Jahr aufs Neue vollführt werden. Dazu gab es dann verschiedene Hinweise, die beispielsweise lauteten: „Ihr müsst die AWA-Listen (hier GEMA) ordentlich ausfüllen!“ In der DDR natürlich im Verhältnis 60 Prozent zu 40 Prozent, was bedeuten sollte, nur 40 Prozent Hits aus dem Westen und 60 Prozent DDR-Titel. Nur hätten wir uns in der gängigen Praxis daran gehalten, wären wir unweigerlich von der Bühne gefegt worden.

Heute würde ich es begrüßen, wenn junge Amateure eine adäquate Prüfung ablegen würden, denn was in den hiesigen Gazetten als „Spitzenbands“ angepriesen wird, ist größtenteils eine Zumutung. Hier muss ich aber eine große Brücke schlagen zu den Blasorchestern, die ich in den alten Bundesländern kennen gelernt habe. Was bei denen an fleißiger, ehrenamtlicher und notistischer Arbeit geleistet wird, ist mehr als nur enorm. Ja, und diese vielen Musiker aller Altersgruppen treten auf, ohne Geld einzuheimsen. Dazu sind sie alle gewisse Notisten und keine „Banknotenmusiker“ wie die meisten Lärmamateure in Deutschland!

Bei unseren ersten Auftritten als zugelassene Band merkte ich, als Musikus steht man nicht nur auf der Bühne, nein, man wird auch von den jungen Damen bewundert. Also, wenn dies kein Grund ist, zu „Höherem“ zu streben. Unser Akkordeonist arbeitete als Erzieher in einem '„Jugendwerkhof“ für Mädchen. Ein Werkhof war ein offenes Heim für junge Menschen, deren Eltern die Erziehung ihrer Kinder über den Kopf wuchs oder wo die Eltern nicht aufzufinden oder einfach „verschwunden“ waren. Dies sagten jedenfalls die Erzieher. In Wirklichkeit konnten die Erziehungsberechtigten die DDR noch vor dem Mauerbau verlassen und wollten nun die Kinder nachholen. Ein solches Unterfangen war höchst gefährlich. Keineswegs können die jungen Menschen so einfach in den furchtbaren Kapitalismus entlassen werden, meinte man. Und Bossa, so nannten wir unseren Bandchef, denn damals gab es noch keinen „Bandleader“, brachte es fertig und machte zwei Musiktermine aus mit dem Werkhof. Das hieß für uns inzwischen fünf junge Musikanten: Wir spielten die neuesten „Westhits“ vor den Augen von 67 Mädchen, die jungen Erzieherinnen nicht mit eingerechnet. Weshalb ich diese Erlebnisse nicht vergesse, liegt wohl an Folgendem. Als wir eine Pause einlegten und auch mal pinkeln mussten, gingen wir in Richtung Männertoiletten, die gab es dort auch. Nur was war denn das? Sämtliche Toiletten waren schon mehrfach belegt mit Mädchen, die auf einen von uns fünf Kerlen warteten. Die Erzieherinnen mussten die Mädels erst einmal aus den Männertoiletten jagen. Doch beim zweiten Mal blieben die Erzieherinnen fern. Also gab es eine Menge zu tun, und wir mussten uns selbst der „herrlichen Angriffe erwehren“.

Als zwei Jahre später die ersten Beatles- und Stones-Titel erschienen, kamen wir uns damals schon vor wie Superstars, obwohl wir nur kleine Amateure waren. Die Bühnenmode damals bestand aus weißem Hemd, weißen Hosen, und im unteren Teil der Hosenbeine wurde auf „Glocke“ ein blauer Keil eingenäht. Ansonsten alles sehr eng gehalten, auf gut deutsch „Röhrenjeans“ genannt. Manchmal legten wir uns mit Hosen in die Badewanne und ließen sie am Körper trocknen. Dann saßen sie auch ordentlich.

Natürlich hatten wir für den nächsten Sonntag „Termine“ ausgemacht. Dann fuhren wir nach Klaffenbach, so heißt dieser Ort nahe dem heutigen Chemnitz. Wir warteten in der vereinbarten Gaststätte. Da die meisten Mädels Ausgang bekamen, dauerte es auch nicht lange, und für jeden war genug „Arbeit“ vorhanden. In ihren Augen waren wir Stars. Doch die Mädchen hatten es schwer. Arbeit gab es zumeist in der Landwirtschaft, denn sie mussten ja irgendeinen Beruf erlernen. Nach ihrer Ausbildung wurden sie auf alle Bezirke der DDR verteilt.

Mittlerweile spielte ich in einer neuen Formation. Zwei Gitarren, Bass und Drums. Was hatten wir für eine Technik? Eigenbauverstärker mit zwei Boxen. Die Lautsprecher waren jedoch super. Wir kannten jemanden, der als alter Kinotechniker bekannt war. In der Nähe von Karl-Marx-Stadt, gab es einen ehemaligen Stützpunkt aus der Vorkriegszeit, wo noch jede Menge ausrangierter Kinostandlautsprecher zu haben waren! Die befanden sich zwar im total verdreckten Zustand, klangen aber wie neu und machten echt Dampf! Uff, war das eine Wolke! Eben echt deutsche Wertarbeit. Diese Monster waren ziemlich schwer und musste deshalb in der Box auf dem Boden angeschraubt werden, doch mit ihnen konnten wir eine Weile mithalten. Die Boxen haben wir uns selber gebaut. Getragen wurden sie zu viert! Das Hallgerät für mein „Gitarrenbrett“ war ein so genannter Federhall. So gab es für 120,00 Mark ein Selbstbauset mit einer Handvoll Widerständen, zwei Reglern und einem Aluminiumkasten von etwa 60 cm Länge mit zwei langen Metallfedern darinnen. Mit dessen Hilfe konnte man schon einen gewissen Sound erstellen. Jedenfalls besser als gar kein Effekt. Allerdings konnten andere junge Musiker, die ihre Verwandten im freien Teil Deutschlands hatten, mit Original „Echoletten“ uns ziemlich alt aussehen lassen, denn inzwischen gab es eine riesige Welle an „Beattruppen“. Wir nannten uns Jugendtanzorchester „REAL“. Logischerweise fragten uns viele, was denn in Englisch „real“ heißt. Das war uns wurscht. Wir wollten die Stones, Beatles, Birds und alle anderen „echt-real“ nachkupfern. Na ja, uns fehlten wohl auch etwas die Stimmen dazu. Gut, ich konnte schon damals den „Postillon von Lonjumeau“ singen. Wir hatten dieses Stück häufig genug mit Akkordeonbegleitung in Gartenkantinen aufgeführt, nur ein Wildschwein macht noch keine Herde.

Die nächste „Vorspielprüfung“ war wieder an der Reihe. Als Kapellenleiter bekam man Bescheid, dass bis zu einem bestimmten Datum die Band zum Vorspiel gemeldet werden musste. Wir spürten – es lag etwas in der Luft. Nur was? Die SED-“Schwarten“ (Zeitungen) trugen zwar viele Namen, wie in Karl-Marx-Stadt die „Volksstimme“, die dann später in „Freie Presse“ umbenannt wurde und auch heute noch so heißt, aber sie schrieben allesamt das Gleiche. Was die SED-Lappen montags schrieben, durften die Blockflötenzeitungen dann am Dienstag nachdrucken. Viele von denen zogen vom Leder gegen die jungen Beatgruppen. Hier wurde schließlich „kapitalistisches Gedankengut verherrlicht“. Wie hieß es doch damals? „Lange Haare, kurzer Verstand“.

Alles wollte man verbieten, was aus dem bösen Westen kam. Genauso verblödet wie heutzutage, wo man jeden jungen Mann, der seine Haare schon frühzeitig verlor, als „Rechtsradikalen“ verdächtigt.

Es war ein Sonntag, als das Vorspiel beginnen sollte. Für diese Prozedur war der große Saal des VEB Gerätewerke auserkoren worden. Der Saal war voll, nicht mit Gästen, aber mit „Beatbands“ aus der gesamten Gegend. Was gab es da? Die „White Stones“, „Black Stones“, „Sputniks“, „Ferdy Herfter“ „Rhytmixer“ und viele schon bekannte Formationen.

Ein Funktionär und damaliger Berufmusiker, mit dem ich später auch noch gemuckt habe, trat auf die Bühne und sprach lautstark durch das Mikrofon: „So, Jungs, hört mal her, alles was hier drei Gitarren und Schlagzeug ist, die können gleich wieder gehen! Das gibt es gar nicht! Das ist keine Musik!“ – Stille und weiter: „Es dürfen nur die Bands vorspielen, die schon eine Spielerlaubnis hatten.“

Aha, also möchte man keine neuen Störenfriede haben, die fast keine DDR-Schlager spielen. Bloß diese DDR-Schnulzen wollte man genauso wenig spielen. Die Alternative bestand darin, eigene Stücke zu schreiben. Diese gab es zwar, doch 90 Prozent der Zuhörer weigerten sich standhaft, sie zu hören. Versuche diesbezüglich waren sinnlos. Dafür fehlte uns wohl die richtige politische „Ausrichtung“!

Es gab logischerweise Aufstand in Maßen. Man beschwerte sich, und wer eine gewisse Durststrecke von ein paar Wochen durchgehalten hatte und nicht zu aufdringlich wurde, konnte trotzdem vorspielen. Diesmal im Rathaus! Die Genossen wurden etwas nervös, und deshalb kam nun die erste Welle der „Kapellenverbote“. Die Richtlinie der SED lautete: Nur die eigene Musikkultur sollte gefördert werden und nicht die „jugendfeindliche Westmusik“.

Für die jungen Leute von damals war es eine harte Zeit. Man musste einfach durchhalten, wenn man ein gewisses Ziel vor den Augen hatte. Wir wollten genauso frei Musik gestalten wie Musiker im anderen Teile Deutschlands. Nur hatten wir entschieden schlechtere Voraussetzungen, aber das machte uns hart!