Читать книгу Schwarzwaldjunge - Weltenbummler - Gerhard Moser - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

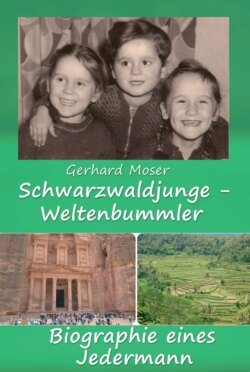

ОглавлениеGlückliche Kindheit

In der Mitte des letzten Jahrhunderts erblickte ich in einem kleinen Dorf im Schwarzwald das Licht der Welt. Es war die Zeit des neuen Wirtschaftswachstums, nachdem der Krieg alles kaputt gemacht hatte. Auf dem Land waren die Spuren nicht so stark zu erkennen; schon gar nicht in unserem Dorf. Einige der Männer waren im Krieg geblieben. Sonst nahm alles wieder seinen gewohnten Gang.

Nur wenige Jahre zuvor war der Krieg zu Ende gegangen. Meine Mutter kam als Flüchtlingskind mit ihrem Bruder und ihrer Mutter aus Ostpreußen. Mit einem der letzten Schiffe wurden sie nach Dänemark verfrachtet, wo Mutter dann ihre Konfirmation im Lager erlebte. Wären sie nur kurze Zeit später eingeschifft worden, hätten sie das Schicksal mit allen Passagieren der Wilhelm Gustloff geteilt: Sie wären abgeschossen worden und ertrunken. Meinen Großvater -. von Mutters Seite – habe ich leider nie kennengelernt, da er im Krieg geblieben war. Später wurde die ganze Familie dann in den Schwarzwald umgesiedelt. Auf einem Tanzabend lernte Mutter dann meinen Vater kennen. Verhütung war damals vermutlich nicht sehr aktuell, ebenso wenig fand Aufklärung in der Familie, schon gar nicht in der Schule statt. Es kam, wie es kommen musste. Mit 19 Jahren bekamen sie ihr erstes Kind, eine Tochter. Nur drei Monate vor der Geburt „mussten“ sie heiraten. Wie damals üblich, trat Mutter im schwarzen Kleid vor den Traualtar. Viele Jahre später auf das schwarze Kleid angesprochen, meinte sie lachend: „Weißt du, ich war eben nicht brav…“

Meine Geburt war keine besondere Sensation. Ich war das 3. von insgesamt fünf Kindern. Nach den zwei Mädchen wurde endlich der erhoffte Stammhalter geboren. Nach meinem im Krieg gefallenen Opa, von Mutters Seite, wurde ich mit zweitem Namen Franz getauft, was vermutlich in den Gedanken meiner sehr religiösen Großmutter, von Vaters Seite, auch ein Hinweis auf den Heiligen Franziskus sein sollte. Doch davon hatte ich zu jener Zeit keine Ahnung.

Bereits nach einem knappen halben Jahr musste ich die erste Prüfung des Lebens bestehen: Wegen Keuchhusten kam ich für einige Tage ins Krankenhaus. Pünktlich zu Weihnachten wurde ich nach Hause entlassen, da man "nichts mehr für mich tun konnte". Viel frische Luft und Ruhe, das war der Behandlungsvorschlag des Arztes. Also, obwohl Winter und eine Eiseskälte, Mützchen auf, warm eingepackt und im Weidenkorb ans offene Fenster gestellt. Und dies über Stunden. Ob es tatsächlich das war, was mich rettete, weiß bis heute keiner. Der Husten wurde besser und ich überlebte. Da stand ich dann oft in der Kälte, während meine Eltern im warmen Zimmer am Ofen saßen und hofften. Ich denke, meine Großmutter schob einen Großteil meiner Genesung auch auf die Hilfe Gottes, die sie durch ihre stundenlangen Gebete und Lesungen in der Bibel auf mich herabflehte. Schließlich war Winter und sie brauchte nicht ins Feld und in die Reben zu gehen.

Heute sehe ich diese Erfahrung als ersten Schritt in ein glückliches Leben.

Kurz danach zogen wir ins eigene Haus. Da meine Großeltern noch drei ihrer fünf Kinder, - eigentlich waren es sieben, aber zwei starben kurz nach der Geburt, - im Haus leben hatten, war es an der Zeit, dass wir endlich ins neue Haus umzogen. Unser Haus stand im Neubaugebiet, am damaligen Rand des Dorfes. Zu jener Zeit hatte das Dorf kaum 600 Einwohner. Heute wohnen über 1700 Menschen in dem Dorf, welches einsam, von drei Seiten Wald umgeben vor sich hindämmert.

Das Grundstück war ein Geschenk meiner Großeltern an ihren ältesten Sohn. Jedes ihrer Kinder bekam Bauland oder Geld für den Hausbau. Mein Großvater war darin sehr korrekt und gewissenhaft. Jeder bekam den gleichen Anteil, um sein Leben auf eigene Beine zu stellen. Da der Weinanbau und die Landwirtschaft ein - damals - recht einträgliches Geschäft waren, gaben meine Großeltern gerne "mit warmer Hand". Zudem war mein Opa Schuhmacher, was ebenfalls dazu führte, dass keiner in der Familie am Hungertuch nagen musste. Schließlich war er der Einzige im Dorf, der dieses Handwerk ausführte. Nach und nach erweiterte er die Schusterei durch Zubehör und den Verkauf neuer Schuhe. Dieses Angebot wurde gut angenommen, da es damals die Ketten der Billigschuhläden noch nicht gab. Was Opa nicht auf Lager hatte, wurde bestellt. Die Leute warteten gerne auch mal zwei Wochen auf die neuen Schuhe. Ich erinnere mich gut daran, wie ich nach der Kinderschule oft zu Opa in die Schusterwerkstatt lief, mich ihm gegenüber an den klebrigen, abgearbeiteten Holztisch setzte und mit dem Schusterhammer kleine Nägelchen und Holzstifte in Lederreste klopfte. Ich liebte den Duft von Kleister und Leder. Irgendwann meinte mein Opa: „Jetzt hast du genug Material verklopft. Es wird Zeit, dass du nach Hause gehst.“ Das war seine liebevolle Art, mir zu sagen, dass es jetzt reichte. So bestaunte ich nochmals mein Werk, verabschiedete mich von Opa mit einem Kuss – und lief nach Hause.

Das Haus selbst wurde in Eigenarbeit der männlichen Verwandtschaft erbaut. Da mein Onkel, wie auch mein Vater, das Handwerk des Maurers erlernt hatten, wurde der Rohbau in Wochenend- und Feierabendarbeit erstellt. Wer sprach damals schon von Schwarzarbeit?

Zwei Jahre nach mir wurde mein Bruder geboren, neun Jahre danach kam ein Nachzügler, der eigentlich nicht mehr "eingeplant" war. Es passierte eben.

Wir hatten eine glückliche, unbeschwerte Kindheit. Politik, Wirtschaft und Geld waren für uns Kinder ein Buch mit sieben Siegeln.

Das Einzige von Wirtschaft, was ich immer mal wieder praktisch erlebte, war, wenn ich meinen Vater aus der Dorfkneipe – einem der wenigen Geschäfte in diesem kleinen Nest - nach Hause holen musste.

Meist war dies, wenn ich abends bei den Großeltern die frisch gemolkene Milch holen ging.

"Geh an der Linde vorbei und sag dem Papa, er soll endlich nach Hause kommen…". Das waren fast täglich die Worte meiner Mutter, wenn ich den Weg zum entfernt liegenden, kleinen Hof meiner Großeltern machte, welcher sich auf der gegenüberliegenden Seite des Tales befand.

Mein Vater saß immer am Stammtisch in der Linde.

"Du solsch heim kumme, het d Mama gseit…" Kaum hatte ich den Satz raus, rannte ich auch wieder aus der Kneipe. Ich hasste den Gestank von Tabak und Alkohol. In 99% der Fälle half diese Aufforderung, meinen Vater auf den Heimweg zu bringen.

Abends spielten wir Kinder meist in der Gruppe. Federball, Fangen und Verstecken waren die beliebtesten Spiele. Oft waren wir eine Horde von fast zwanzig Kindern. Die meisten Familien hatten mehrere Kinder. Wir trafen uns dann auf der Straße vor einem der Häuser, um gemeinsam zu spielen. In allen Familien war Mutter dazu da, sich um Haushalt, Garten und Kinder zu kümmern, in dieser Reihenfolge. Jeder wusste seine Kinder in der Horde gut aufgehoben. Mutter blieb zu Hause, Geld verdienen war Sache des Mannes.

Jede Familie hatte Feld, auf dem das Nötigste angebaut wurde. Für jeden war Nutztierhaltung selbstverständlich. Hühner und Kaninchen hatte jede Familie, Schweine oder Ziegen die Meisten. Auch wir hatten einen Hühnerstall mit kleinem Hühnerhof, wo ein Dutzend Hühner mit einem stolzen Hahn ihr Dasein genossen. So hatten wir immer frische Eier. Die übriggebliebenen Eier legte Mutter in Sole ein. So hatten wir auch im Winter, wenn die Hühner fast nichts legten, Eier zur Verfügung.

Im Wonnemonat Mai gingen wir Kinder, mit einem leeren Schuhkarton ausgerüstet, in den Wald und sammelten Maikäfer, die es damals in Massen gab. Welch ein kribbeliges Gefühl, seine Hand in die Menge der Maikäfer zu halten! Zu Hause angekommen, verfütterten wir die Käfer an die Hühner, welche sich pickend und gackernd auf die bewegliche Masse stürzten. Viele der Käfer entkamen leider wieder, indem sie einfach davonflogen. Die gefressenen verfeinerten, so bildeten wir uns jedenfalls ein, den Geschmack der Eier. Sie schmeckten dann so herrlich nach Frühling, nach Mai – einfach viel besser. Das große Übel im Hühnerhof war der Hahn. Er pickte uns immer, wenn wir uns beim Versteckspiel im Hühnerhaus verbergen wollten. Das führte dann oft zu blutenden Wunden. Mutter meinte nur: „Bleibt aus dem Hühnerhof, dann passiert so etwas nicht“. Als der Hahn meine Mutter dann mal so in die Wade hackte, dass sie mit der Wunde zum Arzt musste, war dessen Schicksal schnell besiegelt. Er landete im Suppentopf und ein Nachfolger, viel friedlicher, aber ebenso fleißig, zog im Hühnerstall ein. Jährlich bekamen wir neue Küken, wenn eine der Hennen auf dem Nest mit den Eiern sitzen blieb. Das Nest wurde dann mit einem Weidenkorb zugedeckt, damit die brütende Henne nicht gestört wurde. Nach einigen Tagen schlüpften die kleinen Küken, die von uns immer liebevoll umsorgt wurden.

Einige Dorfbewohner hatten sogar Kühe oder Pferde. Das Feld musste damit bestellt werden. Traktoren oder andere Maschinen kannte noch keiner. Autos gab es auch nur eines im Dorf und das war der klapprige VW unseres Bürgermeisters. Der Wagen wurde so alt, dass die Kotflügel irgendwann mit Klebeband festgemacht werden mussten. Bei den Geschwindigkeiten, die der Bürgermeister im Straßenverkehr an den Tag legte, spielte das aber keine große Rolle. Irgendwann bekam auch der Dorfarzt einen Wagen. Ja, sogar einen Doktor hatten wir in unserem kleinen Dorf.

Für uns Kinder war es ein herrliches Leben. Wir konnten ungehindert auf den Straßen spielen, ohne dass ein Erwachsener immer auf uns achten musste. Irgendwann kam aus einem der Häuser der Ruf: Mittagessen. Wie ein Lauffeuer war dies dann das Zeichen für alle, zum Essen zu gehen. Abends durften wir spielen, bis es dunkel wurde.

An einige Dinge aus meiner früheren Kindheit kann ich mich noch bestens erinnern. Vermutlich aber deshalb, weil sie mir immer wieder erzählt wurden.

Im ganzen Viertel standen Neubauten mit großen Gärten, teils waren sie bereits schön angelegt, teils bestanden sie nur aus matschigem Gelände. Unsere Nachbarn gegenüber hatten am Haus entlang eine Birnbaum Galerie gezogen, die nach wenigen Jahren endlich die ersten Früchte trug. Als die kleinen Birnen zu sehen waren, ging ich zur Galerie und erntete alle Früchte, die ich erreichen konnte in meine umgebundene Schürze. Stolz ging ich zur Nachbarin und zeigte ihr meine Ernte. „Will dir helfen…“. Weiter kam ich nicht. Ihr Geschrei schallte durchs ganze Viertel. Ich kann ihnen versichern, dass das Geschrei von Carmen Geiss in ihrer Reality Serie harmlos war, gegenüber der Töne, die mir damals aus dem Mund der Nachbarin entgegenschallten. Nachdem meine Mutter lange mit ihr diskutierte und ihr eine „Entschädigungszahlung“ leistete, war das Thema – zunächst – für alle Beteiligten erledigt. Ich konnte nicht verstehen, warum meine gut gemeinte Hilfe zu solch einem Fiasko führte. Noch 50 Jahre später, bekam ich dieses „Verbrechen“ von meiner Nachbarin immer wieder in den buntesten Farben geschildert. Allerdings konnten wir dann herzhaft über diese Tat lachen. Diese erste Missernte blieb ihr bis zum Ableben in bester Erinnerung.

Ein weiteres Erlebnis war der Gang zum Kindergarten. Nachdem unsere Mutter diesen Weg einige Male mit uns, meinen zwei älteren Schwestern und mir, gegangen war, durften wir diesen Kilometer täglich alleine zurücklegen. Das war damals ungefährlich und völlig normal. Keiner verschwendete einen Gedanken an die Gefahren, denen Kinder in der heutigen Zeit ausgesetzt sind.

Eine neue Kindergärtnerin hatte wenige Wochen zuvor angefangen und ich war ganz verknallt in diese nette Frau, die so ganz anders war, als die Nonne, die bis zu ihrer Pensionierung versuchte, uns Kindern Zucht und Ordnung zu lehren. Jetzt durften wir wild herumturnen und spielen und mussten uns nicht unbedingt immer eine Stunde zum Mittagsschlaf hinlegen. Wir waren viel in Dorf, Flur und Wald unterwegs.

So gewöhnte ich mir an, auf dem Weg zum Kindergarten in irgendeinem der schönen Vorgärten eine der blühenden Rosen zu pflücken und diese der „Tante Brigitte“, mit vor Freude strahlendem Gesicht, zu überreichen. Von ihr bekam ich dann den Namen: Mein kleiner Rosenprinz. Manchmal änderte sie diesen Namen auch ab, wenn ich mal wieder nicht schnell genug zur Toilette kam und die Hose nass machte. Dann nannte sie mich „den kleinen Hosenprinz“. Ich verstand immer nur Prinz und das war mir wichtig. Einige der Anwohner, deren Gärten ich plünderte, beschwerten sich bei meinen Eltern. Die waren aber mit mir einer Meinung: Diese eine Rose…

Wie unkompliziert war doch damals das ganze Leben. Da wir, obwohl unser Haus ganz neu war, kein extra Badezimmer hatten, wurde jeden Samstag der große Kessel, der sonst zum Einkochen von Obst- und Gemüsegläsern oder Wurstdosen verwendet wurde, mit Wasser gefüllt und auf dem Küchenherd zum Kochen gebracht. Die große Blechbadewanne wurde aus dem Stall geholt, in die mollig warme Küche gestellt und mit Wasser gefüllt. Meist waren mein Bruder und ich zuerst dran und hatten nur wenig Wasser in der Wanne. Danach benutzten meine zwei Schwestern das Wasser, und dann meine Eltern. Ab diesem Zeitpunkt durften wir die Küche nicht mehr betreten. Das Wasser wurde nicht gewechselt, sondern nach jedem „Badegast“ wurde neues Wasser zugegeben. Am Ende war die Wanne voll und der Kessel leer. Mit dem Eimer wurde die Wanne dann wieder geleert und zurück in den Stall gestellt. Gewaschen wurde damals nur mit Kernseife. Ich werde nie vergessen, wie mein Getti (Patenonkel) und die Tante an einem Samstag zu Besuch kamen, wir Jungs gerade in der Wanne saßen und unsere Mutter dabei war, uns die Haare mit Kernseife zu waschen. Ganz entsetzt bemerkte meine Tante, dass unsere Augen von der Kernseife rot waren und die Haare trotzdem noch klebten.

„Lore, da nimmt man doch heute Shampoo und keine Kernseife.“ Das war der Samstag, an dem meine Mutter uns zum letzten Mal die Haare mit Seife gewaschen hat. Ab da gab es nur noch Schauma Kräuter Shampoo. Für uns eine Wohltat, obwohl wir vermutlich kaum einen Unterschied merkten. Doch, es brannte etwas weniger in den Augen.

Mit uns vier Kindern hatten unsere Eltern, natürlich insbesondere Mutter, immer viel zu tun. Jeder von uns Vieren hatte mal ein „einschneidendes Erlebnis“.

So stolperte ich beim Spielen auf der Straße und stieß mir den Stock, mit dem ich herumtollte, in den Gaumen. Blutüberströmt, den Stock aus dem Mund ragend, lief ich zu Mutter. Die zog den Stock kurzerhand aus der Wunde, was einen weiteren Blutschwall zur Folge hatte. Unser Nachbar, welcher mittlerweile auch ein Auto hatte, fuhr uns zum Krankenhaus in die Stadt, wo der Gaumen mit drei Stichen genäht wurde. Davon habe ich heute noch eine kleine Beule im Gaumen.

Meine Schwester wollte beim Spielen in der Waschküche im Keller von der Fensterbank springen. Dabei übersah sie den Fleischhaken, der vom letzten Schlachttag noch am Stock von der Decke hing. Sie sprang und hängte sich mit dem Kinn daran auf. Es sah aus, als würde ein kleines Ferkel da hängen. Da die ganze Kinderschar aus der Nachbarschaft mit im Keller war, schrien wir alle wild durcheinander. Das lockte zum Glück meine Mutter herbei, die bei der Gartenarbeit war. Schnell nahm sie meine Schwester vom Haken. Und wieder musste der Nachbar eine Fahrt ins Krankenhaus machen.

Das Essen stand schon auf dem Tisch, aber mein kleiner Bruder wollte lieber Schlitten fahren. Er hatte keinen Hunger. Trotz des Verbotes meiner Mutter nahm er den Schlitten und lief auf die nahe Wiese am Berg, wo wir immer mit dem Schlitten über Stunden hochliefen und runterfuhren. Jeder hatte da seine eigene Technik. Manche fuhren zu zweit, andere legten sich auf den Schlitten. Kopf voraus, konnte man mit den Füßen am besten lenken.

Wir waren noch nicht fertig mit dem Essen, da kam mein Bruder zurück von der Wiese, die Hände fest auf den Mund gedrückt, an der Stirn eine dicke Schramme und das linke Auge war zugeschwollen. Als er die Hand vom Mund nahm, war alles voller Blut. Die Lippe war geplatzt und einer der Schneidezähne war nur noch zur Hälfte vorhanden.

So war immer etwas los bei uns.