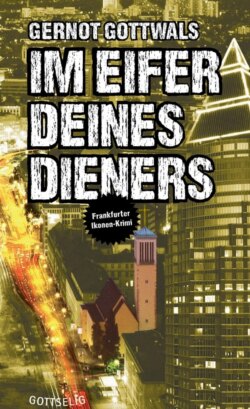

Читать книгу Im Eifer deines Dieners - Gernot Gottwals - Страница 4

Kapitel 2

ОглавлениеDumpfe Blechtöne flogen Klara Miersch um die Ohren, als sie am folgenden Sonntagmorgen, dem Namenstag der Heiligen Barbara, die pompöse Museumsvorhalle mit den granitgrauen Marmorsäulen betrat. Zwischen dem Hämmern und schrillen Fiepen der Soundanlage konnte sie nur mit Mühe so etwas wie Kirchenglocken heraushören. Ja, war denn schon Heiligabend? Nein, wie das Große Stadtgeläute zwischen Hauptwache und Römer klang dieses verzerrte Blechkonzert ganz bestimmt nicht. Dann fiel es ihr wieder ein: Direktor Werner Klotzhofer hatte zur feierlichen Eröffnung noch eine ganz besondere Überraschung angekündigt. Wie ein mystischer Klangteppich sollten die Glocken des altehrwürdigen Klosters von Sergijew Possad die Vorhalle und das lichte Treppenhaus durchziehen, den Musentempel mit den bernsteinfarbenen Glasmalereien in eine Kathedrale der Kunst verwandeln. Ein toller PR-Gag, vor allem weil das Stadtgeläute zum ersten Advent wegen der Streitigkeiten zwischen den Kirchen und den Geschäften um den verkaufsoffenen Sonntag ausgefallen war. Doch die Aussteuerung der Glockentöne im Museum stimmte noch nicht, was auch den eiligen Soundcheck der eifrig umherwuselnden Haustechniker erklärt, die extra am Sonntag im Museum arbeiten mussten.

Klara Miersch hielt sich die Ohren zu und schaute irritiert auf die Museumsuhr in der Vorhalle, die erst 8.30 Uhr anzeigte. Auch wenn draußen einer alten Bauernregel folgend ein milder und grüner Sankt Barbaratag weiße Weihnachten versprach, so hatte die Sekretärin Klara Miersch aus lauter Angst vor den üblichen Verspätungen der Bahn lieber einen Zug früher genommen. Nun war sie zu früh im Museum für Osteuropäische Sakralkunst, suchte erst einmal die Toilette auf, wo sie den Spiegel aus ihrer Handtasche zog und die ergrauten Strähnen zurückkämmte. Erst seit wenigen Tagen arbeitete sie im neuen Museum, hatte zuvor in einer Galerie als Schreibkraft gedient und immer auch versucht, als die gute Seele der Künstler zu wirken. An sich selbst hatte sie dabei zuletzt gedacht, lange viel Arbeit für wenig Geld geleistet. Klara Miersch ging nach links durch den langen Korridor in ihr Büro, versuchte sich an den schmucken Blumenranken der sonst eher hellen Wände zu erfreuen. Jemand hatte ihr gesagt, das Blumenmuster sei durch die Halle einer berühmten Moskauer Kathedrale inspiriert. Was konnte sie das kümmern? Einen Flug dorthin würde sie sich vorerst eh nicht leisten können.

Klara Miersch setzte sich an ihren Schreibtisch und schaltete ihren Computer an. Während das System hochfuhr, versuchte sie, sich die Zeit mit eingängigen Liedchen aus ihrer Schulzeit zu vertreiben.

„Ich brach drei dürre Reiselein vom harten Haselstrauch. Und tat sie in ein Tonkrüglein, warm war das Wasser auch ...“

Die Sekretärin wurde zum ersten Mal unterbrochen, als Kurator Georg Friedrich zur Tür hereinkam. Mit einem kurzen „Morgen“ blickte er wohlwollend zu Frau Miersch, die sein Outfit – ein ordentliches graues Sakko – mit einem zustimmenden Lächeln quittierte. Dann ging Friedrich langsam weiter. Ob er das Lied wohl kannte?

„Das war am Tag Sankt Barbara, als ich die Reislein brach ...“, trällerte Frau Miersch weiter. Als sie wieder aufsah, blickte sie erneut in zwei fragende Augen, die diesmal jedoch ganz und gar nicht wohlwollend blinzelten.

Denn nun stand Direktor Werner Klotzhofer vor ihr und riss die Sekretärin aus ihrem vertrauten Singsang. Es schien, als wollte er der Welt einmal mehr die Stirn seiner fast kahlen Platte bieten, auf der nur noch wenige Stoppeln zu erkennen waren. „Was für eine seltsame Melodie singen sie denn da?“, fragte er mit harschem Ton.

„Mit Verlaub, das Lied klingt ziemlich kindisch und albern.“

„Ach, das ist nur so ein Liedchen zum Namenstag der Heiligen Barbara. Das habe ich mal in der Schule gelernt. Ach übrigens, er hat gestern am späten Nachmittag noch mal angerufen.“

„Wer hat angerufen?“ Eine gewisse Vorahnung ließ die zornigen Augen Klotzhofers regelrecht aus ihren Höhlen heraustreten.

„Na, dieser russische Priester von der Matthäuskirche. Er sagte, er wollte Sie unbedingt sprechen. Es werde schlimme und ungeahnte Folgen haben, wenn Sie die Ausstellung heute Nachmittag trotz all seiner Mahnungen eröffnen. Dann nämlich ...“

„Dann nämlich was? Also, jetzt reicht es aber wirklich. Wann ich meine Ausstellungen eröffne und wann nicht, lasse ich mir bestimmt nicht von so einem fanatischen Pfaffen vorschreiben. Wenn er noch mal anruft, ich bin nicht zu sprechen. Und wenn er seine blöde Klappe noch mal aufreißt, werde ich mich persönlich beim Patriarchat Moskau über ihn beschweren!“ Klotzhofer ging hastig am Schreibtisch seiner Sekretärin vorbei und knallte wütend seine Bürotür ins Schloss.

Nach ein paar Minuten ging etwas zaghaft die Nebentür auf. „Was ist dann bei Ihnen los? Gibt es etwa schon wieder Schwierigkeiten mit den Gegnern unserer Ikonenausstellung?“, wollte Friedrich wissen. Der akkurat gescheitelte Kurator war genau das Gegenteil von seinem Direktor. Mit seinen 61 Jahren verfügte er auch über sehr viel mehr Erfahrung und Sachkenntnis in der Kunstgeschichte. Auch im Frankfurter Ikonenmuseum hatte er mehr geleistet, als man dort gemeinhin zugab. Klotzhofers forsches Auftreten fehlte dem Kurator ganz und gar. Er war es offenbar nicht gewohnt, sich offen durchzusetzen oder zu wehren. Deshalb brauchte es auch nicht sehr viel Anstrengung, um ihm im Ikonenmuseum im Zuge einer Einsparungswelle zu kündigen. Dass Klotzhofer ihn von dort kannte und auf seine Fachkenntnis nicht verzichten konnte, war sein großes Glück.

„Ach, dieser Geistliche nebenan aus der Matthäuskirche hat wieder angerufen und ziemlich lautstark gedroht. Ich weiß zwar auch nicht so recht, ob man das alles so ernst nehmen soll. Aber langsam wird mir der Kerl unheimlich“, gab Klara Miersch kleinlaut zu.

Nun dämpfte auch Friedrich seine Stimme. „Sicher sollte man sich von solchen Quertreibern nicht zu leicht einschüchtern lassen. Aber man kann auch nicht einfach so darüber hinweggehen. Ich hatte ja auch schon mal mit Klotzhofer deshalb gesprochen. Wir können uns doch nicht halb Frankfurt zum Feind machen. Na ja, wird schon nicht so schlimm sein.“

Klara Miersch nickte zustimmend, und Friedrich kehrte zu seiner Arbeit zurück. Klotzhofer hingegen ging nervös in seinem Büro auf und ab. Er hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, da hörte er auch schon das Rattern seines Faxgerätes. Klotzhofer nahm das Blatt aus der Papierausgabe und studierte den Absender. Das Fax kam aus Moskau. „Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation“, las Klotzhofer halblaut vor sich hin. Dann studierte er den Inhalt des Briefes:

Sehr geehrter Herr Direktor Klotzhofer,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Museum für Osteuropäische Sakralkunst in Frankfurt am Main. Neben dem Ikonenmuseum ist unser Land somit mit einer weiteren Dauerausstellung in Ihrer Stadt vertreten. Das ist für Russland eine große Ehre. Möge Ihre Sammlung helfen, die lange Geschichte der Kunst und Kultur der russisch-orthodoxen Kirche in Ihrer Stadt und in Ihrem Land zum beidseitigen Wohl unserer beiden Nationen weiter zu vertiefen.

Hochachtungsvoll

Sergej Sarakow, leitender Sekretär für Kunst im Russischen Ministerium für Kultur.

„Was für ein geschwollenes Geschwätz“, dachte Klotzhofer. „Und das ausgerechnet von Herrn Sarakow.“ Wie oft hatte er versucht, den Herrn Kultursekretär persönlich zu erreichen und ihn um Hilfe und Vermittlung für sein Vorhaben zu bitten. Doch der zeigte wenig Interesse, schob immer wieder seine Untergebenen vor, die ihrerseits um wochenlange Geduld baten, um eine einfache Anfrage per Mail zu beantworten. Dabei konnten sie alle genug Deutsch oder hatten zumindest geeignete Dolmetscher und Übersetzer. Nein, über dieses Fax konnte sich Klotzhofer nicht wirklich freuen. Dafür war es nicht adäquat geschrieben – zwar in gutem Deutsch, jedoch in einer amtlichen Sprache, die kaum ein Minimum an Lob und Anerkennung für Klotzhofers Arbeit erkennen ließ. Genauso geschwollen und genauso förmlich wie die Briefe und Mails von den führenden geistlichen Vertretern. Nirgendwo ein Wort von all den geretteten russischen und georgischen Ikonen oder gar von der Heiligen Barbara. Was war da nur falsch gelaufen? Die Gutachten ließen nun wirklich keine Zweifel über den außerordentlichen kunsthistorischen Wert all dieser Exponate. Es war zum Haareraufen.

Einige Minuten später kam Friedrich von seinem Rundgang aus dem Museum zurück. Pflichtbewusst hatte er alle Exponate noch einmal überprüft und wollte nun die nervöse und offensichtlich auch etwas eingeschüchterte Sekretärin trösten.

„Machen Sie sich einfach nichts daraus, Frau Miersch, ermutigte er sie mit behutsamer aber einigermaßen fester Stimme. „Natürlich ist Klotzhofer heute an diesem wichtigen Tag sehr angespannt. Zu mir ist er heute auch anders als sonst. Aber keine Angst, das gibt sich schon wieder. Was war das eigentlich vorhin für ein niedliches Liedchen, das Sie da vor sich hin gesungen haben?“

„Ach, kennen Sie das nicht?“, entgegnete die Sekretärin und konnte nun auch wieder lächeln. „Das ist das Lied von den dürren Reiselein, die man am Namenstag der Heiligen Barbara in ein warmes Wasserkrüglein stellt. Wenn man das sehr gewissenhaft und behutsam tut und dazu seine Gebete verrichtet, dann werden die Reiselein pünktlich zu Heiligabend aufgehen. Ich dachte immer, Sie seien katholisch.“

„Das bin ich zwar, aber deshalb kann und muss ich noch lange nicht sämtliche Heiligenliedchen kennen.“ Friedrich räusperte sich angestrengt. „Außerdem ist es selbst dann erlaubt, über die Dinge auch mal ein bisschen zu schmunzeln. Barbara, Bärbel und all diese Gebräuche darum, da muss ich immer an dieses Schwarzwaldmädel aus den 50er Jahren denken. Hieß die nicht auch Bärbele oder so ähnlich?“

„Ja, ich glaube schon. Aber nun wollen wir erst mal hoffen, dass dieser Tag heute gut ausgeht und die Eröffnung der Ausstellung doch noch ein voller Erfolg wird“, sagte Frau Miersch und vergrub sich sorgenvoll in ihre geschäftliche Korrespondenz.

Am späten Nachmittag lud das Museum endlich zum Empfang. Klotzhofer war erleichtert, dass er vorher alle Journalisten überzeugen und sofern nötig auch beruhigen konnte. Nur ein Verfahren gegen ein Revolverblatt war noch anhängig, doch er konnte zumindest auf eine einstweilige Verfügung hoffen. Vielleicht musste der Herausgeber dieses Blattes sogar eine deftige Geldstrafe zahlen. Denn gegen die Beurteilungen, Fachgutachten und ehrenwörtlichen Versicherungen namhafter Kuratoren, Kunsthistoriker und Russlandkenner konnte auf Dauer einfach niemand ankommen.

Schon vor dem Museum herrschte ordentlich viel Betrieb. Die ersten Gruppen von geladenen Gästen vermischten sich mit den Berufspendlern zwischen Messe und Messeturm, die neugierig und wie gebannt auf das übergroße Plakat mit dem Porträt der Barbara starrten. Viele der Ehrengäste und zufälligen Passanten blieben auch vor dem Porträtstand stehen, um eine der schönen Stadtansichten zu kaufen. Auch Friedrich schaute in der letzten Ruhe vor dem großen Sturm kurz vorbei. „Na so etwas, ist denn Ihr Mann heute gar nicht da?“, fragte er verwundert die ältere Matrone, die gerade das Wechselgeld zählte. „Nee nee, der is heute so’n bissken krank, na ja, wat willste machen, da muss ick eben ran“, entgegnete Bertha Teschke, die bessere Hälfte des Porträtkünstlers. Dann schmunzelte sie. „Ick krieg aber nur Karikaturen mit jestrichelten Männeken hin. Leider kann ick nich so wie mein Mann den Pinsel schwingen.“ Friedrich lächelte ermutigend zurück, klopfte Frau Teschke auf die Schultern. „Ach lassen Sie nur, das wird schon. Ihrem Mann geht es bestimmt bald besser. Außerdem, Sie wissen doch: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ Dann ging Friedrich zurück ins Museum.

Klotzhofer wähnte sich derweil schon in Feierlaune. Die Ikonen strahlten, und in den Gläsern perlte es. Die fleißigen Ameisen hatten ihr Werk vollendet – die Klosterglocken erklangen inzwischen, als müssten sie zum Gottesdienst rufen. Im Foyer, rechts neben der Eingangshalle, hatte der Direktor zum Empfang geladen. Krimsekt, nicht zu lieblich, dafür aber von edler Herkunft und zum entsprechenden Preis. Der Direktor hatte es schließlich nicht nötig zu sparen. Denn an diesem Tag war er der Gewinner. Wenigstens für ein paar Stunden. Fast fühlte er sich wie ein Zar. Deshalb gab es Kaviar, nur vom Feinsten, versteht sich. Und natürlich durfte auch der Auftritt eines weltberühmten Kosakenchors aus Sankt Petersburg nicht fehlen. „Kalinka, malinka, malinka meja!“ Zu dem beliebten russischen Volkslied, das die Kosaken anstimmten, versuchten wenigstens die engsten Getreuen Klotzhofers leidenschaftlich zu klatschen und das restliche Museum in Feierstimmung zu versetzen.

Kaum war das Volkslied verklungen, da bat der Direktor zum großen Festakt. Nein, mit einem langen Rundgang durch die Sammlung wollte er sich und seine Gäste nicht aufhalten. Ein paar Ausführungen zur Gottesmutter von Kasan und der Höllenfahrt Christi, ein kurzer Blick in die georgische Abteilung mit funkelnden liturgischen Gefäßen, das musste reichen. Die Raumdekoration wechselte zwischen goldenen Zarenadlern und rot-weißen Georgskreuzen, so wie es gerade gebraucht wurde. Dann jedoch kam der große Höhepunkt, auf den Klotzhofer so lange gewartet, den er immer wieder geprobt und minutiös inszeniert hatte.

Mit den Worten „Wenn Sie mir nun bitte folgen möchten“, bat der Direktor nun in den großen Ausstellungsraum im ersten Stock. Die ausgewählte Gruppe von zwanzig Journalisten und Ehrengästen folgte ihm willentlich, ließ sich an der schmiedeeisernen Brüstung durch den lichten Korridor mit Blick auf die bernsteinfarbenen Bleiglasfenster führen. Dazu der dumpfe, tiefe, aber doch melodische Stundenschlag des großen Glockenturms von Sergijew Possad – ja, jetzt stimmte die so mühsam einstudierte Choreographie endlich.

„Man, das sieht ja vielleicht barock aus!“ Die Journalistin Lisa Naumann konnte sich ihren vorlauten Kommentar einfach nicht verkneifen. Der Blick auf den mit üppigen Ranken geschmückten Torbogen offenbarte ihr das ganze Ausmaß preußischer Machtdemonstration – ihren Kollegen verschlug es vor Faszination die Sprache.

„Ja, da haben Sie durchaus Recht“, entgegnete Klotzhofer mit strahlenden Augen. „Das ist typisch Gründerzeit. Damals, als Frankfurt zu Preußen gehörte. Ein herrlicher und prachtvoller Stil, wie geschaffen für unsere Ikonenmalerei.“ Dabei wies der Direktor auf die Inschrift „Sitzungssaal“, die in verschlungenen Lettern unter dem neubarocken Sandsteingiebel des Eingangs zu lesen war.

„Dann mal hinein in die gute Stube!“ Mit großherziger Geste bat der Hausherr sein Gefolge in den weißen stuckverzierten Saal hinein. In der Mitte hatten die Raumdekoratoren die Kulisse einer imaginären Ikonostase aufbauen lassen. Links und rechts erzählten beschriftete biblische Szenen aus dem Leben Jesu, von Mariä Verkündigung bis zur Kreuzigung auf Golgatha. Dazu wurde die vielstimmige russisch-orthodoxe Liturgie des Heiligen Chrysostomos eingespielt – tiefe Bässe ergänzten sich mit engelsgleichen Frauenstimmen, die immer wieder die Macht des Herrn priesen:

„Gospodin, gospodin, gospodin, Amen.“

„Bitte hier entlang!“ Klotzhofer versammelte die Gruppe in der Mitte der Ikonostase vor einem schweren purpurnen Samtvorhang, der den Blick ins Allerheiligste verschloss. Wie ein Magier schob er den Vorhang beiseite. Dann kam endlich der Höhepunkt: die Ikone der Heiligen Barbara, die vor einem goldfunkelnden Hintergrund glänzte. Ein Abbild des Paradieses, das mit seinem lieblichen Lächeln und seiner funkelnden Krone aus der jenseitigen Welt herüberstrahlte. Das Meisterwerk eines unbekannten Künstlers, das jedoch in seinem kostbaren Kleid und der anmutigen sowie detailverliebten Ausführung für die unendlichen Weiten Sibiriens ein begehrtes Sammlerstück darstellte, zumal es viele Jahrzehnte lang als verschollen galt. „Schauen Sie sich nun das Kleinod unserer Sammlung an, die Heilige Barbara aus dem Oblast Jekaterinburg“, forderte Klotzhofer seine Besucher auf.

„Herr Direktor Klotzhofer, wenn Sie mir eine Frage gestatten“, meldete sich Lisa Naumann zu Wort, Journalistin beim Online-Journal „Art of Frankfurt“. „Ist es nicht doch etwas schwierig, solche Ikonen zu zeigen? Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber führende russische Geistliche fordern doch, solche Ikonen sollten besser Klöstern im Mutterland zur Verfügung gestellt werden, statt fern der Heimat für Aufsehen zu sorgen.“ Die hübsche Mittdreißigerin mit den rotblonden Haaren schrieb mit Ehrgeiz, wollte Kunst und Kommerz lebendig darstellen – all die Geschichten, die hinter dem Boom von Ausstellungen und ambitionierten Ausstellungsmachern steckten.

Doch Klotzhofer wiegelte sofort ab: „Für jedes der Exponate haben wir das Gutachten eines renommierten Kunsthistorikers. Ebenso für die Heilige Barbara. Hier sind wir sogar in der glücklichen Lage, das Kloster zu kennen und die Herkunft rekonstruieren zu können. Da ist nichts Schwieriges oder gar Problematisches dabei. Im Gegenteil: Diese Ikonen wurden vor ihrer Vernichtung gerettet und finden seitdem in Russland keinen Eigentümer mehr, der sie aufarbeiten und in einer der ursprünglichen Kirchen oder Klöster ausstellen könnte. Wissen Sie überhaupt, wie die Orthodoxe Kirche in den osteuropäischen Ländern aufgestellt ist? Da ist nichts mit Kirchensteuern oder sonstigen nennenswerten Zuwendungen, um all die Gotteshäuser mit ihren Ikonen in diesem riesigen Land zu unterhalten.“

Ein Kollege von Lisa Naumann warf dem Direktor einen irritierten Blick zu, als könnte er dessen Ausführungen nicht recht folgen. Doch der ließ sich davon nicht irritieren: „Nun schauen Sie doch bitte noch einmal selbst, wie sorgfältig und liebevoll zugleich der namenlose Künstler hier gearbeitet hat. Man erkennt sofort, wie sehr er von der alten Schule beeinflusst wurde, die auch die Barbara-Ikone in Tver aus dem 15. Jahrhundert gemalt hat.“

„Aber müssten die Gesichtszüge der Heiligen dann nicht um einiges strenger ausfallen?“, hakte Lisa Naumann nach. „Das Gesicht der Barbara mutet so sanft und lieblich an, wie man es von einer orthodoxen Ikone eigentlich gar nicht kennt.“

„Eben nicht“, konterte Klotzhofer und setzte nun wieder seine triumphierende Miene auf. „Wir sind nämlich nicht im nordwestlichen Russland des 15. Jahrhunderts, sondern im westlichen Sibirien des 17. Jahrhunderts. Natürlich hat die alte Schule noch nachgewirkt und die wichtigen Vorlagen für die traditionelle und detailgetreue Ikonenkunst geliefert. Und doch konnte der namenlose Künstler seinen eigenen Stil und seine ganz eigene Ausdrucksweise entwickeln. Deshalb begegnet uns die Heilige in dieser Ikone mit einem sehr weichen und anmutigen Gesicht. Und die Farben des Gewandes leuchten etwas voller und kräftiger. Und wenn Sie mir nun in den Nebenraum folgen wollen. Dort können Sie noch einen Film sehen, der Ihnen die Geschichte der Ikone und die Ereignisse im Kloster des Propheten Elias erzählt.“

Klotzhofer führte die Gruppe in den Nebenraum, wo der Techniker bereits die CD eingelegt hatte. Der feurige Abendhimmel in den Weiten Sibiriens und die Kuppelchen des Holzklosters entfalteten gerade ihren vollen Zauber, als plötzlich der Bildschirm flimmerte und der Techniker eine Störung des Gerätes vermelden musste. Klotzhofer hätte am liebsten laut geflucht. Verdammte Technik! Doch jetzt hieß es Contenance bewahren. „Nun, den Film können Sie sich ja später noch ansehen“, versicherte er mit einem aufgesetzten Lächeln. „Dann gehen wir doch so lange runter ins Foyer und trinken noch ein Schlückchen.“

Ja, es war seine eigene Sammlung, die Werner Klotzhofer in seinem herausgeputzten Kunst- und Musentempel der Öffentlichkeit präsentierte. Der untersetzte Glatzkopf mit der erhabenen Miene, die in gewissen Situationen in ein Pokerface wechseln konnte, hatte alles auf eine Karte gesetzt – und es schließlich bis weit in die oberste Liga gebracht. Mit den wohlbekannten Jokern, ein wenig Wagemut und der Hilfe eines Freundes hatte der ambitionierte Glücksritter in dem millionenschweren Fernsehquiz die Höchstfrage geknackt und den Geldsegen in einem Feuerwerk der Emotionen geerntet. Doch danach würde später niemand mehr fragen. Klotzhofer hoffte, das alte Polizeipräsidium dauerhaft als Museum anmieten und schließlich kaufen zu können. Und zwar spätestens dann, wenn die Investoren für neue Wolkenkratzer endgültig durch Wirtschaftskrisen und den zunehmend gesättigten Immobilienmarkt in die Knie gezwungen würden. Deshalb brauchte Klotzhofer nur ruhig abzuwarten.

Zunächst ertönten die obligatorischen Grußworte der wichtigsten Referenten aus dem Frankfurter Magistrat und dem Hessischen Kultusministerium. „Lieber Herr Klotzhofer, dank Ihres Engagements zieht die Frankfurter Museumslandschaft bald mit Berlin gleich.“ Mit dieser kurzen Ermutigung gab sich der Kulturdezernent die Ehre, bevor er sich frühzeitig zum Empfang im Sachsenhäuser Ikonenmuseum verabschiedete. Die restlichen Promis ließen sich mit ergebenem Blick von Friedrich durch die Räume führen und die großartigen Ikonen erklären. Sie alle gaben wie eingeübt ihre versichernden Erklärungen ab: Dieses Museum mit seinen Heiligenbildern wäre eine ausgesprochene Bereicherung für Frankfurt. Dann lächelten sie professionell, betonten noch einmal den ausgesprochen hohen kunstgeschichtlichen Wert der Exponate, bevor sie sich für einen Moment entschuldigten und dem Büffet zuwandten. Kaviar und Krimsekt schienen sie weitaus mehr zu faszinieren.

„Irgendwas läuft doch da gründlich schief“, dachte Klotzhofer.

Das Patriarchat Moskau hatte ganz abgesagt, ein Sprecher aus dem Russischen Generalkonsulat traf verspätet ein, um die Glückwünsche seines Dienstherrn zu überbringen – unauffällig und diplomatisch. Klotzhofer streckte seine Hand etwas zögerlich aus, bekam erneut Zweifel: Warum mieden die führenden Köpfe fast alle seine Eröffnungsfeier, schickten bestenfalls ihre obersten Dienstboten vorbei? Etwas mehr Respekt hätte sich der Herr Direktor doch erbeten. Dann endlich drängte ein prominenter Herr aus dem Frankfurter Geschäftsleben nach vorne. Zunächst noch etwas vorsichtig, als wollte er mit seiner markanten Adlernase die Luft prüfen. Dann streckte er dem Direktor seine Rechte entgegen: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Museum, Herr Klotzhofer. Wir freuen uns auf eine lange und ertragreiche Zusammenarbeit.“ Es handelte sich um Tamas Temaschwili, den Inhaber einer bedeutenden kaukasischen Import- und Eventfirma in Frankfurt. „Hinter mir sind noch ein paar Geschäftsfreunde, die Ihnen gratulieren wollen.“

Klotzhofer nahm die gratulierenden Hände dankbar entgegen. Darunter auch die von Gerhard Kayser, dem recht fülligen Präsidenten der Albinia-Kulturstiftung und Vorsitzenden der gleichnamigen Firma, die für die Versicherung der wertvollen Ikonen verantwortlich war. Endlich schienen es ein paar Besucher wirklich ernst mit ihrer Präsenz und ihren Komplimenten zu meinen. Frankfurt, die Stadt der Finanziers, der Stiftungen und Mäzene. Klotzhofer hatte immer gewusst, dass man ihn hier nicht im Stich lassen würde.

„Ach ja“, ergänzte Temaschwili, „viele Grüße soll ich Ihnen auch noch von unserem Freund Gudensberger bestellen. Er hat es leider nicht geschafft, ihm ist heute noch ein Termin in Chicago dazwischengekommen.“

Kaum hatte der Kosakenchor aus Sankt Petersburg seine letzte Einlage aus einem Kirchenlied und einem Volkslied zum Besten gegeben, als sich plötzlich eine dunkelhaarige Gestalt mit ergrautem Vollbart durch die Menschenmenge schob und den Weg Richtung Mikrofon bahnte. Zunächst fiel sie keinem auf. Dann ließ der untersetzte Mann seine volle Stimme ertönen: „Herr Klotzhofer, an diesen Ikonen klebt Blut. Zwanzig Mönche wurden alleine für die Heilige Barbara dahingemetzelt, ein wunderschönes Kloster brutal in Brand gesteckt. Diese Ikone hätte Russland niemals verlassen dürfen. Ein Skandal für dieses Museum, und Sie haben alle meine Warnungen voller Selbstherrlichkeit in den Wind geschlagen ...“

„Siiie, wagen Sie es nicht ...!“ Klotzhofer wollte sich gerade gehörig steigern, als Friedrich seinem Chef ein Handzeichen gab und nun selbst versuchte, den Störenfried beiseitezuschieben. „Was fällt Ihnen ein, verschwinden Sie gefälligst, wie konnten Sie überhaupt hereinkommen?“ Ein hilfesuchender Blick Richtung Pförtner. „Ja, ja, ich verstehe schon, einem orthodoxen Geistlichen kann man nicht so einfach den Zutritt verwehren. Aber Sie hatten keine Einladung. Und Sie sind hier absolut unerwünscht!“

Doch so einfach gab sich der Eindringling nicht geschlagen. „Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Vater Gregoriew, Kranken- und Obdachlosenseelsorger der Russisch-Orthodoxen Kirche in Frankfurt. Herr Klotzhofer, Sie glauben, Sie sind mit ihren falschen und pseudoseriösen Zertifikaten von irgendwelchen gekauften Gutachtern auf der sicheren Seite. Wir aber glauben all diesen selbst ernannten Kunstexperten kein Wort mehr! Klotzhofer, die Sache ist noch nicht zu Ende. Wir werden uns sprechen, und das schon in wenigen Stunden. Dann wird abgerechnet. Ich komme wieder!“ Gregoriew ballte vor Wut seine Faust, so dass er eher einem Revolutionär als einem Geistlichen glich. Seine Augen glühten, er biss sich sichtlich auf die Lippen, um nicht noch Schlimmeres auszusprechen.

„Hören Sie gefälligst auf, den Direktor zu beschimpfen und zu bedrohen“, ergriff Friedrich wieder das Wort. Tatsächlich gelang es dem sonst eher schüchternen Mann, in Sprache und Gebärden über sich selbst hinauszuwachsen. Nach außen hin stellte er sich vor Klotzhofer. Doch in Wahrheit hegte er stille Absichten, die alles andere als solidarisch waren, wie sich später herausstellen sollte.

Endlich verließ Gregoriew das Museum, rannte wie vom Leibhaftigen getrieben über den Hof – und warf dabei fast zum zweiten Mal die Bilder am Porträtstand um. Die korpulente Bertha Teschke konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. „Könn‘ se nich uffpassen?“, rief sie ihm zornig hinterher. Während einige Passanten den eigenartigen Tumult beobachteten, konnte Klotzhofer drinnen die Leute notdürftig beruhigen. „Ist schon in Ordnung, das war nur ein kleiner und kurzer Zwischenfall. Dieser Irre versucht mir schon die ganze Zeit, das Leben schwer zu machen“, rief er sichtlich atemlos. Und fügte dann etwas ruhiger hinzu: „Entschuldigen Sie bitte nochmals, das ist mir alles furchtbar peinlich! Der Fall ist ja geklärt, selbst Juristen haben sich eingeschaltet. Ein Geistlicher, der sich von ein paar Schmierfinken und Paparazzi aufwiegeln lässt, das ist einfach lächerlich.“

Klotzhofer verließ das Rednerpult und setzte sich wieder in die vorderste Reihe der Aula. Links und rechts klopfte man ihm auf die Schulter, auch von den angrenzenden hinteren Reihen kamen einigermaßen tröstende Worte. Dann aber meldete sich eine vorsichtige Stimme zu Wort.

„Entschuldigen Sie bitte, Herr Direktor, mein Name ist Kuhn. Ich gehöre dem evangelischen Freundeskreis der Matthäuskirche an. Ich würde Ihnen gerne helfen, mit Gregoriew ein sachliches und klärendes Gespräch zu führen. Die Russen sind wie unsere Nachbarn, wir kämpfen gemeinsam für unsere Kirche. Deshalb kenne ich die dortigen Priester recht gut. Es wäre doch in unser aller Interesse, diese unschöne Angelegenheit aus der Welt zu schaffen.“

„Sicher, sicher, da haben Sie natürlich Recht“, räumte Klotzhofer ein. „Aber seien Sie unbesorgt: Wenn Gregoriew später wirklich noch vorbeikommt, wird er sich wohl wieder beruhigt haben. Wenn er sich bei mir entschuldigt, finden wir bestimmt eine akzeptable Möglichkeit, um die Sache zu bereinigen.“ Das schien Klotzhofer wenigstens zu hoffen. Mühsam versuchte er, sein Lächeln wieder aufzusetzen und sich durch ein paar Small Talks Ablenkung zu verschaffen. Doch seine Stimmung war sichtlich dahin. Und auch bei einigen Gästen schien bestenfalls noch eine sehr gezwungene Freude aufzukommen. Das wollte sich der Direktor freilich nicht antun. Eine gute Dreiviertelstunde harrte Klotzhofer noch auf dem Empfang aus. Dann ließ er sich entschuldigen. Einen wichtigen Außentermin, wie er sagte. Und so musste schließlich Friedrich gegen 18.30 Uhr die letzten Gäste verabschieden.