Читать книгу Die Auslöschung jüdischen Lebens in Kirchberg/Hunsrück in der Zeit des Nationalsozialismus - Группа авторов - Страница 12

Оглавление6. Alle tragen Verantwortung – Empfang in der KGS

6.1. „Wir sind heute froh und stolz“

Begrüßung durch die Schülerinnen Leonie Hammen und Lisa Bauermann

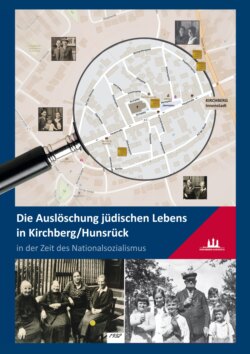

Denkmal auf dem Marktplatz (1998) an die damals bekannten 27 jüdischen Opfer Kirchbergs.

Sonja Wendling und die Schülerin Sabrin Ramadan führten durch das Programm. Zwei Schülerinnen der Schul-AG „Stolpersteine“ begrüßten die Anwesenden beim Empfang in der Aula der Kooperativen Gesamtschule:

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir begrüßen Sie zur Gedenkveranstaltung in der Aula unserer Schule anlässlich der ersten Stolpersteinverlegung in Kirchberg ganz herzlich im Namen unserer Schüler-AG.

Ich bin Leonie Hammen, bin 14 Jahre alt und besuche die Klasse 9d.

Ich bin Lisa Bauermann, bin ebenfalls 14 Jahre alt und besuche auch die Klasse 9d.

Als wir im siebten Schuljahr waren, haben wir uns im Religionsunterricht sehr intensiv mit dem Judentum als Religion, aber auch mit der Verfolgung der Juden im Laufe der Geschichte beschäftigt. Wir waren auch in Laufersweiler in der Synagoge und wurden durch Herrn Pies an die Situation der Juden im Rhein-Hunsrück-Kreis während der Zeit des Nationalsozialismus herangeführt. Wir merkten, dass uns dieses Thema besonders interessierte und deshalb sagten wir auch sofort zu, als uns Frau Wendling am Anfang des achten Schuljahres fragte, ob wir an der AG zur Vorbereitung der Stolpersteinverlegung teilnehmen wollten.

In dem letzten Jahr beschäftigten wir uns mit dem Schicksal der jüdischen Familien in Kirchberg und erfuhren auch durch Herrn Pies viele wertvolle Informationen zu den schrecklichen Taten des NS-Regimes. An manchen Tagen waren wir verzweifelt, denn die Recherchen zu den jüdischen Familien waren sehr anstrengend und zeitaufwendig. Wir müssen ehrlich zugeben, dass wir kurz davor waren aufzugeben. Aber durch die Hilfe von Frau Wendling und Herrn Pies haben wir es dann doch geschafft und wir sind sehr froh und stolz diesen Tag mit Ihnen allen heute mit gestalten zu können.

Durch die Beschäftigung mit diesem Thema ist uns klar geworden, dass wir alles tun müssen, dass so etwas Schreckliches nicht noch einmal passieren darf. Wir wünschen Ihnen für diese Veranstaltung, dass Sie alle einen guten Einblick über unsere schulische Beschäftigung mit diesem Thema erhalten und an diesen Tag positiv zurückdenken werden“.

6.2. Kleiderbügel als Erinnerungsbrücken

Begrüßung durch den Stadtbürgermeister Udo Kunz

Kleiderbügel als Erinnerungsbrücken Von links: Manfred Häder, Axel Weirich, Harry Raymon (Heymann), Udo Kunz, Ernst-Ludwig Klein

Stadtbürgermeister Udo Kunz begrüßte die Anwesenden und packte aus einer Plastiktüte mehrere Kleiderbügel aus, die alle vom Kaufhaus „Gebrüder Heymann“ stammten. Harry Raymon war überrascht und fasste seine Gedanken über dieses Geschenk in einem Leserbrief an die Rhein-Hunsrück-Zeitung am 17.12.2017 zusammen1:

„… „Was haben Sie dabei empfunden?“ Eine Frage, die in einem Interview selten fehlt, soll sie doch dem Befragten die Chance bieten, seine menschliche Seite vorzuführen. War sie also erwartet worden, ein Zögern des Antwort Suchenden dürfte nicht verwundern. Wem fällt es leicht, Gefühle zu beschreiben?

In diesem Fall handelte es sich um einen alten Kleiderbügel.

Nach dem Beschluss des Stadtrats von Kirchberg, an ihre früheren jüdischen Bürger mit dem Verlegen von „Stolpersteinen“ zu erinnern, war viel Zeit und Energie mit Planen verbracht worden. Neben einem von Schülern organisierten Empfang, bot das ausgearbeitete Programm unter anderem Vorträge und Konzerte an, ein Gedenk-Gottesdienst sowie einen von Schülern organisierten Empfang. Mit der Einladung als Zeitzeuge, war eine Lesung meines autobiographischen Romans „Einmal Exil & zurück“ verbunden“.

„Den Kleiderbügel hatte Stadtbürgermeister Kunz zuhause ausfindig gemacht. Ein Zufall? Das Holzstück stammt aus dem im Jahr 1925 erbauten, noch stehenden Geschäftshauses Kappeler Straße Nummer 5, der ehemaligen Bahnhofstraße. Wie die Beschriftung auf der Unterseite des Bügels, war bis zum Jahr 1935 auf den Fenstern des ehemaligen Tuch- und Kleidergeschäfts, das Firmenzeichen „Gebrüder Heymann“ zu lesen. Die Brüder waren mein Vater Max, und dessen Bruder David. Aus kleinsten Verhältnissen kommend, - wie stolz müssen die darauf gewesen sein, ein Haus zu bauen und in Besitz nehmen zu können!

Auf Grund der Beschriftung, packte Bürgermeister Kunz den Kleiderbügel in eine Plastiktüte, um bei seiner Begrüßungsrede mir ein Geschenk daraus zu machen. Doch: Anstatt in meinem Kleiderschrank unbemerkt sein Dasein zu fristen, schien mir, dass das mit dem Firmennamen bestückte gebogene Stück Holz, als Teil der Stadtgeschichte, dort wo es gefunden, besser aufgehoben war.

Was aber war mit dem Empfinden bei all dem? Bewunderung für die glatt funktionierende Organisation der Woche, und Erstaunen über das Auftauchen des Kleiderbügels schienen, als Reaktion, das Stärkste, was ich an Emotionen zu bieten hatte. Nun dann – Nostalgie?…“

6.3. Lehren aus der Vergangenheit ziehen

Begrüßung durch den Schulleiter Wolfgang Altmayer

Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

als Hausherr darf ich Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen.

„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, so das treffende Motto dieser Broschüre, die ich mit viel Gewinn gelesen habe. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, so gern wir das vielleicht tun würden. Aber wir können und müssen für die Zukunft die Lehren insbesondere aus den schlimmen Phasen unserer Geschichte ziehen. Aus gutem Grund gehört die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit an allen weiterführenden Schulen in den Lehrplan verschiedener Fächer. Aber es braucht mehr. Und hier hat die Projektgruppe „Stolpersteine“ in Vorbereitung der heutigen Veranstaltung Beispielhaftes geleistet, indem sie aufgezeigt hat, wie sich das Abstraktum „Judenverfolgung“ konkret hier vor Ort abgespielt hat und so den Heymanns, Gersons und anderen mehr im Wortsinn wieder ein Gesicht gegeben hat. Ich möchte dies inhaltlich nicht weiter ausführen, Bürgermeister Kunz hat bereits einiges dazu gesagt, und andere werden dies kompetenter erläutern, als ich es könnte.

Lediglich 2 Punkte möchte ich hervorheben: Eigentlich haben wir Lehrer im Moment schon genug zu tun. Wenn dann trotzdem solche zusätzlichen Veranstaltungen möglich sind, dann liegt das immer an den Menschen, die bereit sind, sich über das Pflichtprogramm hinaus zu engagieren. In erster Linie möchte ich mich hier bei unserer schulischen Vorbereitungsgruppe rund um die AG „Stolpersteine“ bedanken, insbesondere also bei Frau Wendling, Herrn Clausen, Frau Chea sowie den beteiligten Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus gibt es viele weitere Beteiligte, die Musiker haben ihren Beitrag geleistet, die Künstler haben für den entsprechenden und ansprechenden Empfang gesorgt, die Abteilung Hauswirtschaft hat sich um das Kulinarische gekümmert, und sicherlich gibt es noch weitere Mitwirkende. Für mich als Schulleiter ist es immer wieder erstaunlich und erfreulich zugleich mitzuerleben, was unsere Schulgemeinschaft bei derartigen Anlässen auf die Beine stellt. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Ein zweiter Punkt verdient, hervorgehoben zu werden: Das Projekt Stolpersteinverlegung hat die Schule nicht alleine gestemmt, sondern zusammen mit externen Partnern. Herr Pies vom Förderverein Synagoge Laufersweiler kooperiert seit Jahren mit uns, desgleichen Herr Sindhu vom Jugendzentrum am Zug. In der unmittelbaren Vorbereitungsphase ist die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt Kirchberg und des Kulturvereins ARENA 13 hinzugekommen, und möglicherweise gab es noch weitere Mitwirkende. Auch hierfür meinen herzlichen Dank. Letztlich profitieren von einer derartigen Kooperation alle Beteiligten. Unsere Schule ist für weitere Kooperationsprojekte offen.

Damit darf ich Sie nochmals herzlich willkommen heißen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

6.4. Stolpersteine als persönliche und demokratische Mahnmale

Jens Peter Clausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Schülerinnen und Schüler!

Seit heute hat Kirchberg seine ersten Stolpersteine.

Wie es dazu kam, möchte ich an dieser Stelle kurz umreißen. Die Einzelheiten können Sie in der Broschüre „Stolpersteine in Kirchberg“ ausführlich nachlesen.1 Sehen Sie mir bitte auch nach, dass es im Rahmen dieser Ansprache nicht möglich ist, die Namen all derer zu nennen, die die heutige Stolpersteinverlegung vorbereitet und ihr diesen würdigen Rahmen gegeben haben.

Dr. Jochen Wagner, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde, trat 2014 an den Jugend- und Kulturausschuss der Stadt Kirchberg mit der Idee heran, Stolpersteine verlegen zu lassen. Bürgermeister Udo Kunz beauftragte daraufhin den Beigeordneten Werner Klockner, das Projekt voranzubringen, und die erste Sitzung eines Planungsteams fand im Februar 2016 statt.

Es ist sehr schade, dass Herr Klockner, der Ende August 2016 plötzlich verstorben ist, diesen Tag heute nicht erleben kann. Die Leitung des Planungsteams ging an den Beigeordneten Ernst-Ludwig Klein über.

Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 gründete Frau Wendling die AG (Arbeitsgemeinschaft) Stolpersteine der KGS Kirchberg. Zunächst konnten wir nur vier Schüler aus einer achten Klasse zu einer regelmäßigen Mitarbeit gewinnen. Es herrschte aber stets eine angenehme Arbeitsatmosphäre, und es war Christof Pies, Vorsitzender des Vereins Synagoge Laufersweiler, der mit seiner Unterstützung und Begleitung wesentlich zum Gelingen unserer AG Stolpersteine beigetragen hat.

Der Stadtrat von Kirchberg stimmte unterdessen am 20. Dezember 2016 der Verlegung von Stolpersteinen einstimmig zu, und das Ergebnis haben wir heute miterleben dürfen. Was hat nun die AG Stolpersteine, die zu Beginn dieses Schuljahres Verstärkung durch die Geschichts-Referendarin Frau Jana Chea und weitere Schüler erhielt, zu diesem Projekt beigetragen? Grundlage unserer Arbeit war das Buch „Versöhnung braucht Erinnerung“ von Ernst Fuchß und Manfred Stoffel über die ehemaligen jüdischen Einwohner Kirchbergs.2 Wir glichen die dortigen Angaben mit anderen Publikationen und dem Material der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem ab. Das Ergebnis war eine vollständige Liste der jüdischen Familien in Kirchberg zur Zeit des Dritten Reiches.

Als die Adressen für die Verlegung der ersten Stolpersteine feststanden, ging die AG Stolpersteine zusammen mit Herrn Ernst-Ludwig Klein zu diesen geplanten Verlegungsorten. Wir schauten, wo genau man die Stolpersteine verlegen könnte, und, wo möglich, sprachen wir mit den Hauseigentümern. Es gab stets Verständnis für unser Anliegen.

Die Schülerinnen und Schüler der AG bereiteten sich nun darauf vor, an den Verlegeorten etwas über die jeweiligen jüdischen Familien zu berichten, wie dies heute geschehen ist. Ebenso wurde die Broschüre und diese Veranstaltung in der Aula der KGS vorbereitet, dazu auch eine kleine Ausstellung im ersten Stock dieses Gebäudes. Den Beitrag der Kunstleistungskurse von Frau Susanne May und Frau Julia Suchoroschenko, den Sie schon vor der Tür der Aula bewundern konnten, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls hervorheben.

Was macht nun eigentlich das Projekt Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig so einzigartig? Mir fallen hier gleich vier Superlative ein.

◆ Das Projekt ist mittlerweile, nach 25 Jahren, mit über 60.000 Steinen in 21 europäischen Ländern, das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Vor wenigen Tagen, am 30. Oktober 2017, ist sogar der erste Stolperstein außerhalb Europas verlegt worden, am Eingang der Pestalozzi-Schule in Buenos Aires in Argentinien – weil diese deutsche Auslandsschule zu einer Zufluchtsstätte für Verfolgte des NS-Regimes wurde.3

◆ Stolpersteine sind weiterhin wohl das persönlichste Mahnmal. Jeder Stein trägt den Namen einer einzelnen Person und wird in der Regel vor deren letzten freiwilligen Wohnort verlegt, befindet sich also in einem direkten räumlichen Zusammenhang zur verfolgten Person. Kommen dann noch weitere Formen des Gedenkens wie unsere Broschüre oder der geplante Pfad der Erinnerung hinzu, gibt dies den Verfolgten erst recht wieder ein Gesicht.

◆ Stolpersteine sind auch vermutlich das demokratischste Mahnmal, da die Initiative zur Verlegung von Stolpersteinen oft nicht „von oben“ vorgegeben wurde, sondern vielfach, so wie in Kirchberg ja auch, aus der Bevölkerung gekommen ist.

◆ Freilich, Stolpersteine sind vermutlich auch das unbequemste Mahnmal. Sie sind nicht wie eine Stele auf dem Friedhof, wo einmal im Jahr ein Kranz niedergelegt wird und die man ansonsten umgehen kann. Sie befinden sich mitten in der Öffentlichkeit, man soll nicht physisch, aber mit dem Kopf und Herzen darüber stolpern.

Damit geben Stolpersteine auch eine Antwort darauf, wenn heute in gewissen Kreisen die Forderung fast schon wieder salonfähig erscheint, man müsse doch endlich einen Schlussstrich ziehen, der „Schuldkult“ müsse nun ein Ende haben. – Nein, es geht doch gar nicht mehr darum, dass sich die Deutschen heute schuldig fühlen sollen. Das müssen die allermeisten nicht mehr, aber aus der Vergangenheit erwächst uns eine bleibende Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten.

Gestatten Sie noch ein persönliches Wort! Dies ist nun schon die zweite Stolpersteinverlegung, die ich aus der Nahperspektive miterleben darf. In meiner Heimatstadt Mönchengladbach wurden 2006 die ersten Stolpersteine verlegt; mein Vater Dr. Claus-Dieter Clausen war damals Vorsitzender der dortigen Christlich-Jüdischen Gesellschaft. Warum ich das hier überhaupt erwähne? Zum einen, um zu betonen, wie wenig wir uns hier in der Kleinstadt Kirchberg verstecken müssen. Gewiss sind wir zeitlich später als viele Großstädte, aber so ein – ich darf wohl sagen – grandioses Begleitprogramm aus Vorträgen, Zeitzeugengesprächen, einer fertig vorliegenden Broschüre, einem bewegenden Gottesdienst gestern und heute einer musikalisch umrahmten Veranstaltung hat vor zehn Jahren selbst die Großstadt Mönchengladbach – trotz aller Mühe – so nicht hinbekommen, und ich vermute, manch anderer Ort auch nicht.

Zum anderen geht aus meinen Unterlagen von vor einem guten Jahrzehnt hervor, dass damals 7000 Stolpersteine über 130 Gemeinden verlegt waren. Heute sind es über 61.000 Stolpersteine in über 1100 Gemeinden. Das zeigt das erfreuliche Wachstum des Projektes, es zeigt aber auch das ungeheuerliche Ausmaß des nationalsozialsozialistischen Verbrechens: Denn bei 6 Millionen ermordeten Juden decken 61.000 Stolpersteine erst ungefähr 1% der jüdischen Opfer ab – es kommt aber noch hinzu, dass Stolpersteine ja auch noch für andere Verfolgte des NS-Regimes gesetzt werden dürfen und sollen: Sinti und Roma, Euthanasieopfer, politische und weitere Verfolgte, was die Zahl der möglichen Stolpersteine noch einmal deutlich erhöht.

Es gibt also noch viel zu tun, auch in Kirchberg, wo in Zukunft noch weitere Stolpersteine verlegt werden sollen. Aber die Verlegung von Stolpersteinen ist ja ohnehin kein Schlusspunkt, sondern ein Ausgangspunkt – für eine lebendige Erinnerungskultur. Denn wie wir alles wissen, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Ich danke Ihnen!

Gunter Demnig verlegt Stolpersteine vor dem Haus Marktplatz 8 in Kirchberg.

6.5. Selbst sehen, was geschah – Studienfahrten der KGS nach Auschwitz und Krakau

Fotos von Jens Peter Clausen

Seit vielen Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler der KGS Kirchberg an einer vom Förderkreis Synagoge Laufersweiler jährlich organisierten Studienfahrt nach Krakau und Auschwitz teil. Im Jahre 2018 stieg die Teilnehmerzahl auf über 60. Sie können in Auschwitz sehen, unter welchen Umständen auch Kirchberger Bürger leben oder sterben mussten. Im Krakauer ehemals jüdischen Viertel Kazimierz erleben sie zudem wohin Ausgrenzung, Hass und nazistisches Gedankengut führen.

1. Das Eingangstor von Auschwitz-Birkenau – ein Symbol für Unmenschlichkeit. 2. Rundgang mit Janusz Wlusiak über das ehemalige Vernichtungslager. 3. Die Schuhe gehörten Menschen. 4. See, in den die Asche von Ermordeten geschüttet wurde. 5. Namenslisten aller in Auschwitz Ermordeten; 2017 fand eine Kirchberger Schülerin die Namen von Verwandten. 6. Krakau, Kazimierz: Grab des Krakauer Rabbiners Moses Isserles („Remuh“, 16. Jh.).

6.6. „Ich erinnere mich“ – Interview mit Harry Raymon

Kilian Schuch und Marie Koop

An was erinnern Sie sich konkret aus Ihrer Kindheit in Kirchberg, z.B. Spielkameraden?

Kilian Schuch und Marie Koop beim Interview mit Harry Raymon

Ich erinnere mich daran, dass ich hier in die Schule gegangen bin. Ob ich mich wirklich daran erinnere oder ob es ein Foto ist, das ich zu Hause habe, ob das die Erinnerung ist, kann ich Dir nicht genau sagen.

Ich erinnere mich allerdings an den Tag, an dem wir im Schulsystem alle aufstehen und zur Begrüßung „Heil Hitler“ sagen mussten. Dass dies vorbereitet wurde, hatte meine Mama erfahren und hatte ein Agreement mit dem Lehrer Willms gemacht, dass ich nicht aufstehen und die Hand heben musste. Das bedeutete, dass die ganze Klasser aufstand und ich blieb sitzen. Das war eben unangenehm. Also, meine Erinnerungen an Kirchberg sind nicht unbedingt die besten.

Können Sie sich an Ihre Flucht in die USA erinnern?

Flucht ist vielleicht in unserem Fall der falsche Begriff. Unter Flucht stellt man sich vor, dass man irgendwie vor Leuten wegläuft, die einen verfolgen. Bei uns zog sich das in die Länge. So richtig habe ich das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, ich war neun Jahre alt. In Deutschland ist es auch üblich, dass die Eltern einem auch nicht die ganze Wahrheit sagen oder überhaupt die ganze Situation erklären. Die Idee „Amerika“ kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn man sich das damals vorstellte, dann muss man daran denken, dass die meisten Kirchberger nicht weiter raus kamen als bis Denzen. Das war ein Abenteuer. Und es kam auf die Stimmung der Eltern an, wie man dann selber gestimmt war. Welche Erinnerung hat man denn als Kind überhaupt? Wisst Ihr noch, wie Euer erster Schultag war und solche Dinge? [Unverständliche Antwort der Interviewerin]… Also, ich bin 91, O.K.?

Wie war es in den USA? Was haben Sie dort gemacht?

Zuerst musste man die Sprache lernen. Ich bin vom ersten Tag an in die Schule gegangen und hab´ kein Wort verstanden. Allerdings war ich ganz gut im Rechnen. Meine Mitschüler waren eine ganze Zeit hinter dem, was ich schon in der Schule gelernt hatte, was Rechnen anging. Durch Verwandte lebten wir in einer sehr guten Gegend in New York, in Brooklyn. Die Schule ging immer bis drei Uhr mittags. Für mich war das Dollste überhaupt in Amerika, dass ich ins Kino gehen durfte. Und zwar am Samstag, wo ein Doppel-Feature gezeigt wurde, für 10 Cent. Und diese 10 Cent sparte ich mir, um ins Kino gehen zu können. Und da sind mir heute noch eine ganze Reihe von Filmen geläufig.

In Stuttgart gründete Harry Heymann (Raymon) 1951 das Pantomimentheater „Die Gaukler“.

Warum sind Sie wieder zurück nach Deutschland gekommen?

Unfreiwillig! Nachdem ich die Möglichkeit hatte, eine Ausbildung in New York als Schauspieler zu haben - zwei Jahre dauerte die Ausbildung - wäre dann die nächste Etappe gewesen, dass man sich vorstellen, vorsprechen musste. Ich hatte aber durch Zufall einen französischen Film gesehen, der hieß und heißt „Kinder des Olymp“. Ein Film, der im Moment – wie mir scheint, vergessen ist – und da geht es um Pantomime. Die Hauptrolle spielt ein Schauspieler, als Pantomime, das heißt Schauspielen ohne Sprache, den es wirklich gegeben hat. Mich hat diese Kunst der Pantomime so begeistert, dass ich von meinem Geld, das ich übrig hatte aus der amerikanischen Armee, sofort ein Schiff gebucht habe nach Frankreich.

Ich hab´ zuerst Französisch gelernt – es gab eine Zeit, in der ich fließend Französisch sprechen konnte. Es gab aber keine Schule für Pantomime, es gab nur ein Theater und es gab einen sehr prominenten Pantomimen, Marcel Marceau – der wird Euch kein Begriff sein. Der hatte eine eigene Gruppe und ich trainierte. Ich hab´ dann mit 20 Jahren erfahren, dass es so was gibt wie Tanz und Ballett. Das hat mich auch begeistert, seitdem trainiere ich das noch. Wenn ich gefragt werde, warum ich mich nicht wie ein 91-Jähriger bewege, dann hat das bestimmt etwas damit zu tun.

Auf jeden Fall – ich verletzte mich. Aber die Absicht, nach Amerika zurück zu gehen, hatte ich nicht. Ich hätte mich in New York bewerben müssen, auch das hätte bedeutet: tanzen können, singen können, sprechen können. Und da das mit der Bewegung Schwierigkeiten machte, wegen meiner Verletzung, sollte ich meine Stimme entwickeln. So entschloss ich mich, meine Stimme weiter ausbilden zu lassen, gesanglich. Zur eigenen Überraschung, gab es die Musikhochschule, die mich akzeptiert hätte, nicht in Rom, Paris oder New York, sondern in Stuttgart! Und so kam ich nach Deutschland. Der Zufall ergab, dass ich da eine eigene Pantomimengruppe gründete. Und seitdem bin ich hier. – Das war übrigens 1951.

Wie war es denn für Sie, wieder nach Deutschland zu kommen?

Ja, nach Deutschland zurück zu kommen, bedeutete ja damals für mich zuerst nicht, dass ich hierbleiben würde. Ich hab´ ja bei der Lesung erzählt, dass man in der damaligen Zeit überhaupt vergessen hatte, wie ein deutscher Jude aussieht. Das war für mich eine Ausrede. Mein Aussehen war so, dass ich dann später in Filmen immer Ausländer gespielt habe, womöglich einen Araber oder so etwas, und mit diesem Aussehen konnte man überhaupt nichts anfangen als ich zurück kam in das kaputte Deutschland, und besonders in das noch provinziellere Stuttgart. Wenn ich diese Pantomimengruppe damals nicht gegründet und auch erhalten hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht in Deutschland geblieben.

Warum sind Sie Schauspieler geworden?

(Harry Raymon lacht) Warum wird man Schauspieler? Das kann man nicht alles erzählen. Ich würde sagen, es gibt zwei Sorten von Schauspielern: Solche, die sich verwirklichen wollen, andere, und ich glaube dazu gehöre ich, die sich verwandeln, also quasi mit einer Maske arbeiten wollen. Das hab´ ich ja dann auch öfters in der Pantomimengruppe getan. Da schminkt man sich weiß, als Maske. Ansonsten war das einfach ein Begehren meinerseits. Ich glaube, da gibt es keine weiteren Erklärungen, warum man gerade Schauspieler wird. Warum ist man denn Musiker? Weil man doch gerne Klavier oder Geige spielt!

Harry Raymon (links) mit Horst Buchholz (dritter von links) im Film „Endstation Liebe“ (1958).

Welche Gefühle bewegen Sie heute, dass Sie hier bei der Stolpersteinverlegung für Ihre Familie in Kirchberg dabei sind?

Ich bin mir nicht ganz sicher. Am Anfang, als ich die Einladung hierher bekommen habe, empfand ich das einfach als eine Wucht. Da hat man doch in Kirchberg, einer kleinen Stadt, ein solches Programm zusammengestellt. Ich hab´ die Organisatoren, die das gemacht haben, einfach bewundert, die imstande waren, den Gunter Demnig her zu bekommen. Denn das ist eigentlich ein organisatorischer Coup! Und ich bin ja hier sehr gut behandelt worden, also kann ich hier was Positives sagen…

Heute Morgen, da gab es Momente, wo ich den Tränen nahe war. Kann ich es dabei belassen?

Begegnen Sie noch in Ihrem Alltag einer Judenfeindlichkeit?

Ich hatte da Glück. Ich kann nicht sagen, dass ich irgend wann mal das Gefühl gehabt habe, dass sich irgendeiner mir gegenüber judenfeindlich ausgedrückt hat. Es kann aber auch sein, dass in dem Teil der Gesellschaft, in dem ich mich bewege, Leute sind, die gar keinen Grund hätten, antisemitisch zu sein. Ich hab´ bis jetzt, was das angeht, nichts Wirkliches bemerkt.

Kilian und Marie: Herr Raymon, vielen Dank für das Interview.

Filmplakat für „Regentropfen“ (1982).

Regie: Michael Hofmann und Harry Raymon.

Mit frdl. Abdruckgenehmigung der Tellux Next GmbH, München

Die Jury der evangelischen Filmarbeit urteilt 1982 [!!]:

„Der Film zeichnet sich durch seine „schlichte Sachlichkeit und Menschlichkeit aus … in einer Zeit, der Toleranz gegenüber dem Fremden und Andersartigen erneut abhanden zu kommen droht…“

6.7. Kunst – Musik – Hauswirtschaft – Erinnerung

Die HuS-Klasse (Hauswirtschaft und Soziales) mit ihrer Lehrerin Nina Backhaus hatte „Fingerfood“ zur Stärkung vorbereitet.

Am Tag der Stolpersteinverlegung war ein Großteil der KGS auf den Beinen: Die Feier in der Aula der KGS Kirchberg wurde musikalisch umrahmt vom Schulorchester (Karl-Gerhard Halstein, Claudia Rat, Franziska Reinholdt).

Hans-Jörg Haas (Klarinette) und Johannes Scharfenberger (Klavier) gaben einen Einblick in die aus dem osteuropäischen Judentum stammende Klezmer-Musik, Manfred Häder sang noch einmal das eigens komponierte Lied „FINDE DEINEN WEG NACH HAUS’ “.

Die Stolperstein-AG der Schule stellte mit Plakaten und Texten die Verlegungsorte mit den Familienschicksalen ausführlich dar. Die Oberstufen-Leistungskurse von Susanne May und Julia Suchoroschenko näherten sich dem Thema auf künstlerische Weise und schufen eindrucksvolle Werke, die mehrmals auch nach der Stolpersteinverlegung an verschiedenen Orten in Kirchberg ausgestellt wurden und in dieser Publikation ihren gebührenden Platz finden.

Flucht und Verfolgung – die Kunstausstellung

von Susanne May, Julia Suchoroschenko

Die Leistungskurse der Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 des Ausonius-Gymnasiums organisierten eine Ausstellung zum Thema „Flucht und Verfolgung im Dritten Reich“. Sie setzten sich fächerübergreifend mit dem Dritten Reich und den Opfern des Nationalsozialismus auseinander. Das Ziel des Kunstunterrichts war eine Ausstellung als Begleitstation zur Verlegung der Stolpersteine im November 2017.

Die Schülerinnen und Schüler näherten sich zu Beginn der Thematik theoretisch und durch geschichtliche Zugänge an. Schnell kristallisierte sich dabei heraus, dass persönliche Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus bei ihnen großes Interesse weckten und für sie einen ersten Zugang zur Thematik öffneten. Um diesen weiter zu vertiefen, besuchten die Kurse das Zeitzeugengespräch mit Karl Adolf Schneider, Sohn von Paul Schneider (1897 – 1939), welches ebenfalls in die Veranstaltungsreihe zur Verlegung der Stolpersteine eingebettet war. Nicht nur der Bericht von Karl Adolf Schneider berührte die Schülerinnen und Schüler. Insbesondere die gezeigten privaten Bilder, Briefe und Zeichnungen, die sein Vater im Laufe der erlittenen Verfolgung anfertigte, ließen das grausam Erlebte greifbar werden.

Im folgenden Unterricht wurden weitere persönliche Schicksale betrachtet, teils in Form von schriftlichen Erzählungen, teils durch dokumentarische Filme und Interviews. Allen Schicksalen war gemein, dass sie die Schülerinnen und Schüler emotional bewegten und eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus anstießen.

Um den Gedanken im nächsten Schritt künstlerischen Ausdruck zu verleihen, musste erst eine geeignete Form gefunden werden, die zum einen die Flüchtigkeit eines Gedankens und zum anderen einen Gedankenfluss fassen konnte. Als wichtige Orientierung und Beispiel aus der aktuellen Kunst diente das Werk der Künstlerin Pélagie Gbaguidi, die auf der internationalen Kunstausstellung documenta 14 in Kassel ein Werk zu den Verbrechen der Sklaverei und des Rassismus in Amerika zeigte. Im Mittelpunkt des Werks standen ebenfalls lange, aufgehängte und zeichnerisch gestaltete Bahnen, die allerdings aus transparentem Stoff bestanden. Reale Gegenstände ergänzten das Werk zu einer Rauminstallation. Die Schülerinnen und Schüler der 13. Jahrgangsstufe besuchten die Ausstellung und konnten ihre Eindrücke an die Kurse der 11 und 12 weitergeben.

Die praktische Phase startete mit zahlreichen künstlerischen Experimenten. Neben Butterbrotpapier als Testträgermaterial wurden Mal- und Zeichentechniken erprobt und reflektiert. Dabei stellten sich die Schülerinnen und Schüler stets die Frage, welche Mischtechniken und Farbzusammenstellungen zur Darstellung ihrer Empfindungen und Gedanken dienlich sind.

Mit der hier erlangten Sicherheit gestaltete jede Schülerin und jeder Schüler jeweils ein eigenes Werk. Das extreme Format von 0,5 m x 6 m musste dabei Stück für Stück, wie ein Gedankenfluss, der aufeinander aufbaut, bearbeitet werden.

Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler stehen dem der Künstlerin in nichts nach. Auf ihren langen, schmalen, transparenten Papierbahnen sind persönliche Auseinandersetzungen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus assoziativ festgehalten. Sie regen den Betrachter an, Gedanken und Empfindungen, die in diesem Prozess erlebt wurden, nachzuvollziehen.

Anschließende Gespräche über die Notwendigkeit, die Werte einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft zu leben, zeigten die Wichtigkeit von Erinnerungskultur, wie sie in Kirchberg mit der Verlegung der Stolpersteine geschah und geschieht.

Schülerinnen und Schüler der Kunst-Leistungskurse:

Jahrgang 11: Mia Behrensmeyer, Lea Casper, Semjon Engelmann, Isabel Jakobi, Aalijah Jost, Nicole Karsten Delia Klas, Maren Rembacz, Kim Stollwerk, Natascha Urban, Leitung: Julia Suchoroschenko

Jahrgang 12: Lea Büth, Carolina Ginsheimer, Judith Denis, Judith Esposito, Mara Kindermann, Victoria Nick, Klarissa Okfen, Antje Oswald, Melina Peiter, Samantha Sabel, Hannah Schmittinger, Elena Stern, Leitung: Susanne May

Jahrgang 13: Anita Buss, Janna Behrensmeyer, Henriette Gladen, Fabienne Hill, Julia Krautkrämer, Julian Linn, Christopher Michel, Silas Müller, Sander Schaper, Fabienne Schöpflin, Leitung: Susanne May

1 Mit frdl. Abdruckgenehmigung der Rhein-Hunsrück-Zeitung vom 14.12.2017

1 Stolpersteine in Kirchberg/Hunsrück. Erstverlegung am 7. 11. 2017. Erinnerung – Verantwortung – Zukunft. Kirchberg 2017. Darin S. 7—11: Sonja Wendling: Der lange Weg zur Stolpersteinverlegung.

2 Versöhnung braucht Erinnerung. Juden in Kirchberg/Hunsrück. Dokumentation aus der Sammlung von Ernst Fuchß, Kirchberg. Eingeleitet und bearbeitet von Manfred Stoffel, Kirchberg. (Schriftenreihe zur Geschichte der Stadt Kirchberg, Bd. 2). Kirchberg/Hunsrück 2000.

3 Vgl. Auslandsschulnetz vom 6. 11. 2017: Stolperstein an Pestalozzi-Schule Buenos Aires verlegt. Online unter https://www.auslandsschulnetz.de/wws/5550694.php.