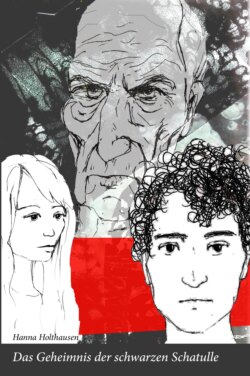

Читать книгу Das Geheimnis der schwarzen Schatulle - Hanna Holthausen - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1

Lyon, Frankreich. Sturmfrei für eine Woche. Kann man sich etwas Besseres vorstellen? In den Ferien wäre es zwar noch cooler, denkt Pierre, aber auch so ist eine Elternauszeit nicht zu verachten. Seit ein paar Tagen ist er sechzehn – irgendwie ein ernst zu nehmendes Alter, findet er. Aber das scheint bei seinen Eltern noch nicht angekommen zu sein.

„Können wir dich denn für eine Woche allein lassen?“, fragt Camille Lagrange besorgt, und Pierre ist sicher, dass ihre Sorge nicht allein ihm, sondern auch dem Haus gilt, in dem sie wohnen seit er sich erinnern kann. Vorsichtshalber hat sie ihre Schwester Felicitas gebeten, an jedem zweiten Tag nach ihm zu schauen.

„Bleib locker, Maman. Wenn die Bombe, die ich während eurer Kulturwoche in Paris bauen werde, funktioniert, dann brauchst du wenigstens nicht mehr zu putzen.“ Pierre grinst.

„Frecher Kerl“, schmunzelt sie und drückt zum Abschied einen Kuss auf seine Wange, wofür sie sich auf ihre Zehenspitzen stellen muss.

Pierre kann es kaum erwarten, endlich allein zu sein. Mit einem Augenzwinkern und dem obligatorischen „Wir verlassen uns auf dich“, verabschiedet sich auch sein Vater. Dann endlich fährt das Taxi los in Richtung Flughafen Saint-Exupéry. Es ist Samstag und für gewöhnlich schlüpft Pierre um diese Zeit in seine Laufsachen, um zwei Stunden zu trainieren. Am Wochenende läuft er morgens und in der Woche abends – nur mittwochabends nicht, da ist Fußballtraining. Sport steht zurzeit an erster Stelle. Aber nachdem das Taxi um die Ecke gebogen ist, gelten seine Gedanken nur noch einer Sache.

„Sie werden es sicher nicht merken, wenn ich es mir übers Wochenende nehme und wieder zurücklege, bevor sie aus Paris zurückkommen.“

Eine Woche Handysperre. Saublöd. Gerade jetzt, da es um die Organisation der Schulfete geht. Pierre hat sich für die Beschaffung der Musik gemeldet und nicht ohne Stolz eine besondere Überraschung angekündigt. Vielleicht ein bisschen zu vollmundig, denn es waren einige Telefonate nötig, um entsprechende Kontakte aufzunehmen. Leider war auch ein längeres nach Amerika dabei gewesen, das sich auf der letzten Handyrechnung auffallend breit gemacht hatte. So breit, dass Pierres Vater einen mittelschweren Tobsuchtsanfall nur mühsam zurückhielt und stattdessen das Handy einkassierte.

Ja, okay, das Telefonat hätte wirklich kürzer ausfallen und aus dem Festnetz getätigt werden können. Aber wenn die Jungs von Dark Raven gegen kleines Geld auf der Fete spielen, ist doch so ein Überseetelefonat per Handy vergleichsweise ein Witz. Immerhin hat er Dominic in Los Angeles erreicht und die Sache unter Dach und Fach gebracht. Mit den Eintrittsgeldern werden die Kosten nicht nur gedeckt sein, sondern wahrscheinlich wird sogar noch etwas übrig bleiben.

Kein Bandauftritt ohne Plakate – und für die braucht Pierre dringend die Fotos, die er mit seinem Handy beim letzten Konzert von Dark Raven gemacht hat.

„Ich lade sie nur kurz auf meinen PC und lege das blöde Handy wieder zurück“, nimmt er sich vor. Von Tim hat er sowieso längst ein Ersatzgerät bekommen - der war ihm nämlich seit der Rettungsaktion bei der letzten Mathearbeit noch etwas schuldig. Mit der Prepaidkarte wird davon nichts auffallen – keine Vertragskosten, keine Rechnung. Eigentlich ein genialer Plan, wäre da nicht die Kleinigkeit von wichtigem Fotomaterial auf einem perfekt versteckten Handy.

Im Schlafzimmer seiner Eltern beginnt er mit der Suche. Die Schubladen im Kleiderschrank hat er schon inspiziert. Ein tolles Gefühl ist es nicht gerade, die Sachen seiner Eltern zu durchwühlen.

„Aber besondere Ereignisse erfordern eben besondere Maßnahmen“, versucht Pierre sich zu rechtfertigen, als er sich mit seinen Händen durch die dunklen Locken fährt und nach potenziellen Verstecken umsieht.

Das miese Gefühl wird auch mit dem Durchforsten des Wäscheschranks und der Bettschränkchen nicht besser. Er ist schon kurz davor aufzugeben, als ihm sein Gedankenfehler auffällt.

„Die Tatsache, dass Papa mir das Ding abgenommen hat, muss ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass es auch in seinen Schränken versteckt ist…“

Pierre dreht sich langsam um. Sein Blick fällt auf den Sekretär seiner Mutter. Nein, das kann er nicht tun. Dieses alte Möbelstück ist Mamans Heiligtum, und es hätte wirklich etwas von Entweihung, wenn er Hand an das antike Erbstück legte.

Die Entscheidung ist nicht leicht, und doch siegt die Mischung aus Verpflichtungsgefühl und Eitelkeit über die Skrupel.

„Wie stehe ich denn vor den anderen da, wenn ich meine Ankündigung nicht wahr machen kann? Ohne richtige Plakate kann man keine Karten verkaufen. Dieses Handyverbot ist doch wirklich die reinste Kindergartennummer“, schimpft er lautstark.

Es ist sein Handy. Gekauft von selbst verdientem Geld. Wie viele Zeitungen er dafür ausgetragen hatte!

„Zugegeben, die Kostenübernahme der Gebühren ist ja nett, aber Paps hätte mir auch anbieten können, das Geld für die überbordende letzte Rechnung abzustottern.“

Die Selbstgespräche, mit denen Pierre seinem Ärger über die Entscheidung seines Vaters Luft macht, helfen irgendwie, das schlechte Gewissen auf „lautlos“ zu stellen. Er zieht die erste Schublade des Sekretärs auf. Jede Menge Stifte, zwei Lineale, Zirkel und anderes Schreib- und Büromaterial liegen dort. In der zweiten findet er Schminkzeug. Auch in der vierten und letzten Schublade, die zu öffnen ist, ohne die Schreibplatte aufzuklappen, findet er kein Handy.

„Ach Mensch, sie sind doch selbst schuld“ und noch ein paar solcher Rechtfertigungsparolen sind nötig, um endlich den Schlüssel herumzudrehen und die Platte zu öffnen, die das Innere, die Seele dieser besonderen Art Schrank freilegt. Noch mehr Schubladen und einige Dokumentenfächer tun sich auf. Pierre schaut in alle. Sein schlechtes Gefühl steigert sich angesichts der Erfolglosigkeit dieser Aktion. Jetzt bleibt nur noch die Schublade mit Schloss, die im Vergleich zu den anderen etwas größer ist. Verschlossen.

„So ein Mist! Ich wette, hier liegt mein Handy“, mault Pierre.

Seine Entschlossenheit, die Suche erfolgreich abzuschließen, ist augenblicklich wieder voll da. Der Schlüssel - wo kann er nur sein? Noch einmal durchforstet er sämtliche Schubladen und Fächer. Keine Spur von einem Schlüssel. In Fernsehkrimis sind solche Schlüssel und geheimen Botschaften immer auf die Rückseite einer Schublade geklebt … Am Boden der dritten Schublade schließlich findet er ihn. Bingo! In dreißig Sekunden wird er sein Handy in der Hand halten.

Manchmal kommt es aber eben anders als man denkt. In der geheimnisvollen Schublade liegt außer einem völlig zerfledderten und schmutzigen Buch gar nichts. Eindeutig kein Handy. Enttäuscht sieht Pierre zum Fenster hinaus. Das Wetter draußen reflektiert seine Laune: dunkel, regnerisch und stürmisch, mit Tendenz zum Orkan. Beim Zuschieben der Schublade sieht er auf das Buch. Eine Frage drängt sich auf.

„Warum verschließt Maman gerade diese Schublade so sorgfältig? Nur ein altes, abgegriffenes Buch …“

Er betrachtet das hässliche, schmutzigbraune Leder des Einbands. Trotz seiner Unansehnlichkeit muss dieses Ding eine besondere Bedeutung haben. Vorsichtig nimmt Pierre das Buch aus seinem Versteck. Ein merkwürdiges Kribbeln macht sich in seinem Bauch breit. Auf dem Ledereinband ist kein Titel zu erkennen. Er schlägt es irgendwo in der Mitte auf. In kleinen handschriftlichen Buchstaben offenbart sich Pierre der Inhalt eines Zeitzeugnisses, das seine Mutter so gut verborgen hat.

… Verzweifelte Schreie, meist sind sie stumm, irren ziellos durch die Gassen zwischen den Baracken. Ziele gibt es hier nicht. Keine wirklichen. Die lauten Schreie hören wir kaum noch, die stummen kann man nicht hören. Man sieht sie mit den Augen der Seele. Man sieht sie, wenn man Seele hat. Sie, die sich zu Herren über Leben und Tod machen, sprechen uns ab, was sie selbst nicht zu besitzen scheinen – Seele. Sprechen uns ab, mit dessen Austreibung sie uns gleichzeitig drohen. Aber es bleibt beim Versuch, denn Seelen lassen sich weder fortlügen noch vertreiben oder gar ermorden. Womit wollen sie all das jemals rechtfertigen? Sie werden es müssen. Eines Tages werden sie es müssen.

Wären diese Worte gedruckt, hätte Pierre das Buch vielleicht wieder zugeschlagen. Aber sie sind handgeschrieben, die Seiten verwittert und fleckig. Das Persönliche der Handschrift und diese Worte wirken nicht wie der Inhalt eines Buches, sondern wie der eines Briefes. Die Worte haben einen Absender und im Augenblick des Lesens fühlt Pierre sich angesprochen. Der Verfasser dieses Buches spricht zu ihm. Pierre blättert die dicht beschriebenen Seiten zurück bis zum Anfang. Es ist nicht klar, ob die erste Seite wirklich der Anfang ist, denn die Worte ziehen ihn mitten hinein in eine andere Welt, die irgendwo und irgendwann anders begann …

Tag 1

Sie ist fort. Es war ja von Anfang an eine Frage der Zeit, bis sie sie schnappen. Aber nun ist es geschehen, und alles Hoffen und Beten war vergebens. Sie haben Mutter auf dem Weg, uns etwas zu essen zu besorgen, entdeckt. Oder hat jemand sie verraten? Wir warten hier in diesem Kellerloch schon so lange auf sie. Ich weiß, dass sie nicht zurückkommen wird.

Vor drei Monaten ist Vater genau in der Stunde abgeführt worden, als Mutter und wir Kinder uns bei Nachbarn befanden, um die falschen Ausweispapiere abzuholen, zu denen sie uns und einigen anderen Juden verhalfen. Mutter wusste wohl, dass es nicht lange dauern würde, bis die Männer wieder vor der Tür stehen, um auch uns zu holen. Wir packten das Nötigste zusammen und verließen in einer Nacht- und Nebelaktion unser schönes, gemütliches Haus.

Ich weiß nicht, wie sie an die Fahrkarten gekommen ist. Am Bahnhof stiegen wir in den Zug nach Deutschland. Warum es ausgerechnet Deutschland sein musste, wollte mir nicht einleuchten, aber ich wagte nicht zu fragen. Dort seien wir mit den falschen Papieren unter der Zivilbevölkerung sicherer als in Polen, wo man die Juden unter den eigenen Landsleuten verriet, um die eigene Position zu sichern, erklärte sie.

Ich versuchte ihr zu glauben - sie ist ja nicht nur meine Mutter, sondern Deutschland ist ihre Heimat. Anna und Leo hatten die strenge Anweisung, so wenig wie möglich zu sprechen und auf Fragen Fremder nur mit Kopfnicken oder Kopfschütteln zu antworten. Auch wir sprechen fließend Deutsch, aber der leichte polnische Akzent der Zwillinge hätte vielleicht den Argwohn der Leute geweckt.

Mitten in der Nacht erreichten wir unser Ziel. Mutter ist eine sehr schöne Frau, und sie hatte die Aufmerksamkeit eines Kontrolleurs auf sich gezogen, der sich sehr bemühte, ihr behilflich zu sein. Es dauerte eine Weile, bis sie ihm glaubhaft machen konnte, dass unser Vater zu Hause auf sie warte. Wir waren erleichtert, als der Fremde endlich wieder in einen Zug stieg, der wenig später aus dem Bahnhof fuhr.

Mutter trug die Zwillinge und ich zwei Taschen. Sie wusste offenbar, wo wir unterkommen konnten, und ich folgte ihr, bis mir fast die Arme abfielen vom Tragen der Taschen, in denen sich auch dieses Buch befand. Ich hatte keine Ahnung, dass wir uns ganz in der Nähe von Berlin befanden. Berlin ist die Stadt, in der alles entschieden wird, sagte Mutter.

Die Freundlichkeit der Frau, die uns in der Nacht in einer Seitenstraße am Stadtrand die Tür öffnete, hielt sich in Grenzen. Sie führte uns durch ein Hoftor an ein baufälliges Nebengebäude, in dem sich eine Bodenluke befand. Ein feuchter Keller, nicht größer als der Vorratsraum in unserem Haus, wurde unser Zufluchtsort. Mutter verbarg ihren traurigen Blick vor uns, aber ich bemerkte ihre Sorge.

Eine Weile brachte die Frau uns Nahrungsreste, Brotkrumen, Brei und ab und zu einen Krug Milch für die Zwillinge, bis ihr Mann misstrauisch wurde. Immerhin herrschte auch in der Familie, in deren Schuppenkeller wir untergekommen waren, kein Wohlstand. Mutter wollte sie nicht in Gefahr bringen und schon gar nicht den Argwohn ihres Mannes wecken. Sie begann heimlich selbst auf Nahrungssuche zu gehen.

Auf ihren nächtlichen Ausflügen hatte sie das Wimmern einer alten Frau in einem ausgebrannten Haus gehört. Sie hätte es nicht übers Herz gebracht, die kranke Frau einfach sterben zu lassen, und so sorgte sie nicht nur für uns Kinder, sondern auch dafür, dass die alte Mia einigermaßen versorgt war. Ich habe meine Mutter seit dem Tag, an dem man Vater abholte, selbst nichts mehr essen sehen, und meine Sorge, sie könne irgendwann zusammenbrechen, wurde größer und größer.

Nun liegt die alte Mia irgendwo ganz in der Nähe auf ihrer Liege und wird, so wie wir, vergebens auf unsere Mutter warten. Das Einzige, was mir von Mama geblieben ist, ist dieses Buch und ihr Stern, den sie nie auf den Mantel genäht hat, um bei der Essenssuche nicht als Jüdin erkannt zu werden. Ich halte ihn fest, deinen Stern, liebe Mutter. Ich halte ihn, und solange ich ihn halte, bist du vielleicht noch am Leben.

Schreib, mein Mädchen, hast du gesagt und mir dieses lederne Buch mit den herrlichen weißen Seiten gegeben. Ja, ich schreibe. Aber es werden nicht die lustigen Verse und Geschichten sein, die ich immer in meine Schulhefte schrieb.

Eine Jüdin also hat die Seiten des Buches gefüllt. Auch Pierres Mutter ist Jüdin, und er spürt gleich eine Verbundenheit zu der Frau, deren Tagebuch seine Mutter in der hintersten Ecke ihres Sekretärs verschlossen hält. Aber was verbindet seine Mutter mit der Verfasserin dieses Buches? Nach den wenigen ersten Zeilen ist jedenfalls klar, in welcher Zeit es geschrieben wurde. Pierre erinnert sich an das Tagebuch der Anne Frank, das im letzten Schuljahr in der Klasse gelesen wurde.

Damals hatten einige Mädchen in der Klasse am Ende des Buches geweint und die Jungen waren peinlich berührt. Eine merkwürdige Stimmung war das. Pierre hatte in jenen Tagen das Gefühl, dass einzig die Tatsache, dass er eine jüdische Mutter hat, seine Klassenkameraden davon abhielt, mit lockeren Sprüchen ihre aufgesetzte Coolness zu demonstrieren.

Das damalige Unterrichtsthema stellte eine der wenigen Situationen dar, in denen die Religionszugehörigkeit seiner Mutter zu einer Besonderheit wurde. Niemand in seiner Familie hat je ein Geheimnis daraus gemacht, dass seine Mutter Jüdin ist, genauso, wie niemand es zum ständigen Thema macht. Für Pierre ist es einfach normal. Aber vor vielen Jahren gab es eine Zeit, in der einige wenige bestimmten, was normal zu sein hatte. Sein Blick kehrt zurück zu den kleinen geschwungenen Buchstaben.

Tag 2

Die ganze Nacht habe ich wach gelegen und gehofft, dass ich ihre leisen Schritte höre. Keine Schritte. Nur Angst und die schreckliche Ahnung, dass sie nicht zurückkommt. So gern wäre ich die Straße hinuntergelaufen, um nach unserer Mutter zu suchen. Aber gelaufen bin ich seit Wochen nicht mehr. Schleichen ist das, was uns bleibt. In manchen Augenblicken haben wir sogar Angst zu atmen.

Ich würde laufen und nach ihr suchen, ohne Angst. Was sie nun erleben muss, wo immer sie ist, wäre auch ich bereit zu erleben, wenn ich dafür in ihrer Nähe sein könnte. Aber nun trage ich die Verantwortung für die Zwillinge. Sie würden sterben ohne mich, und solange ich kann, werde ich dafür sorgen, dass sie leben. Wir machen weiter - schleichen, flüstern und halten weiter den Atem an. Allein in diesem fremden Land, dessen Sprache wir zwar sprechen, das wir aber sonst nur aus Mutters Erzählungen kennen.

Tag 3

Leo hat Fieber. Er fragt ständig nach Mutter, und auch Anna schaut mich fragend an. Ich weiß nicht, wie ich ihnen sagen soll, dass Mutter zunächst nicht und vielleicht nie wiederkommen wird. Sie sind doch erst fünf Jahre alt. Wie soll ich ihnen erklären, was da alles geschieht? Ich weiß es mit meinen sechzehn Jahren ja selbst nicht. Viel wichtiger ist, dass die beiden etwas zu essen bekommen. Gerade Leo muss zu Kräften kommen. Wir trinken das Wasser aus der Regentonne vor dem Schuppen.

Aber wenn wir nicht verhungern wollen, muss ich mich endlich nach draußen wagen. Nur habe ich nicht den leisesten Schimmer, wohin ich gehen kann. Mutter hat nie gesagt, wo man etwas zu essen finden kann. Ich habe Angst.

Tag 4

Mein Herz schlägt immer noch wie wild, und ich weiß nicht, ob es jemals zum normalen Schlag zurückfinden wird. Ich weiß auch nicht mehr, woher ich den Mut genommen habe, im Stall des Bauernhofs am Dorfrand das Mädchen anzusprechen, das die Kühe molk. Jedenfalls haben wir jetzt ein großes Einmachglas mit frischer Milch und einige Kanten trockenes Brot. Welch ein Glück!

Tag 5

Leo ist schwach, aber das Fieber scheint zurückzugehen. Essen mag er nicht. Die Milch ist unsere Rettung. Anna spricht nicht. Seit gestern hat sie kein Wort gesagt. Die Frau, in deren Schuppenkeller wir hausen, habe ich seit Tagen nicht gesehen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Ich bin auf der Hut.

Tag 6

Noch in der Nacht kam sie zu uns herübergehetzt. Wir sollten schleunigst unsere Sachen packen und verschwinden. Ihr Mann habe Wind bekommen und würde sicher bald das ganze Grundstück durchsuchen lassen. Wir sollten uns beeilen, wenn uns unser Leben lieb sei. Mit einem kurzen Blick auf Leo verließ sie den Schuppen und ich hatte meine liebe Mühe, die Zwillinge auf die Beine zu bekommen. Den größten Teil unserer Sachen mussten wir zurücklassen. Am meisten schmerzt es mich um Mutters Sachen. Es ist, als müsste ich sie aufgeben. Nun hocken wir in einer Scheune auf dem freien Feld. Die Suchtrupps werden nicht lange auf sich warten lassen. Was soll ich nur tun?

Tag 7

Eine Woche ist Mutter nun schon fort, und ich mag mir nicht vorstellen, was mit ihr ist. Noch heute müssen wir uns ein neues Versteck suchen. Ich trage unsere Ausweise mit mir, auch Mutters. Wofür haben wir diese Papiere, wenn wir uns dennoch verstecken müssen? Aber vielleicht müssen wir uns ja gar nicht verstecken. Laut Ausweis heiße ich Ludovika Balinowski und die Zwillinge heißen Mirko und Masha Balinowski. Wir sind polnische Flüchtlinge. Dass wir Juden sind, darf niemand wissen. Ich darf Leo und Anna nur noch bei ihren falschen Namen nennen, damit sie sich daran gewöhnen.

Tag 8

Der Hunger ist unerträglich. Die Zwillinge weinen, und ich weiß nicht mehr, was ich ihnen sagen soll. Ich singe nur noch. Die Lieder meiner Mutter, die uns in der Erinnerung zurückbringen nach Polen in unser Haus, in unseren Garten und in die wunderschönen Wälder unserer Heimat. Solange ich schreiben und singen kann, sind Hunger und Angst kleiner. Aber der Anblick der Zwillinge schnürt mir das Herz zusammen. Mutter, wo bist du?

Tag 9

Es geht nicht mehr. Wir müssen die Scheune verlassen. Ich sehe keinen Ausweg mehr und werde mit den Kleinen zurück nach Polen gehen. Im Morgengrauen werden wir versuchen, zum Bahnhof zu kommen und den nächsten Zug in die Heimat besteigen. Wenn wir einmal drin sind, wird man uns sicher nicht einfach hinauswerfen. Wenn wir uns auch in Polen verstecken müssen, dann ist es doch unser Zuhause. Hier weiß ich nicht mehr ein noch aus.