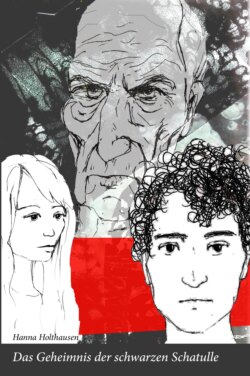

Читать книгу Das Geheimnis der schwarzen Schatulle - Hanna Holthausen - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3

Tag x

Der Sommer ist hier so grausam wie der Winter. Seit drei Tagen bin ich zu Gleisbauarbeiten eingeteilt. Wir müssen einen Graben ausheben. Nach tagelanger Hitze und Trockenheit war es eine Qual, in der prallen Sonne mit dem Spaten den steinharten Boden zu durchdringen. Der Fußtritt einer Kapo-Frau gegen mein Schienbein handelte mir eine schmerzhafte Prellung ein, die übel aussieht.

Tag x

Ich kann die Toten nicht mehr zählen. Diese Arbeit ist bei der unerträglichen Hitze noch schwerer als das Schleppen der Steine auf den Feldern. Eine nach der anderen kippt um und, ob tot oder bewusstlos müssen wir sie auf dem Heimmarsch mitschleppen. Wir schleifen sie hinter uns her, sind wir doch selbst alle entkräftet. Kein Hahn kräht nach denen, die nicht mehr sind, denn es gibt tausende, die sie ersetzen.

Die Toten werden zu Haufen gestapelt und mit Karren oder Lastwagen abtransportiert.

Tag x

Ich muss sparsam schreiben. Mein Bleistift ist bald zu Ende. Heute hat sich eine Frau vor unseren Augen in den tödlichen Zaun gestürzt. Wahllos schlug die SS daraufhin auf die zufälligen Zeugen ein, denn es ist jedem Gefangenen verboten, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Diese Freiheit steht uns nicht zu. Als die

Hier bricht das Geschriebene ab. Was war passiert? Pierre blättert hastig die Seite um.

Tag x

Das Buch ist entdeckt! Nur die Geistesgegenwart und der Mut meiner Kojennachbarinnen haben es gerettet. Aber jetzt muss ich aufpassen wie ein Luchs. Wenn es jemand von der SS in die Hände bekommt, bin ich tot, und die ganze Mühe war vergebens. Ich schreibe längst nicht mehr nur für mich allein. Ich schreibe für alle hier im Lager – für jede Einzelne. Wir alle sind verhört und geschlagen worden. Eine hat durch die Schläge sogar ihr linkes Auge verloren, und eine andere hat eine hässliche Platzwunde an der Stirn. Aber keine von den Frauen hat ein Sterbenswörtchen verraten. Als wir zurückkamen, lagen das Buch und ein neuer Bleistift wieder in unserer Koje. Ein kleines Wunder.

Tag x

Wir haben uns waschen dürfen. Nicht wie üblich mit dem Morgengetränk und auch nicht mit Urin, wie es viele der Insassen machen. Wir durften in den Waschraum. Es ist Wasser, das dort aus den Leitungen rinnt, wenn auch wenig und schmutzig. Trotzdem ist mein Körper bedeckt mit eitrigen Wunden, durch die sich die Läuse unter die Haut fressen. Es ist, als verfaulten wir bei lebendigem Leib. Um mich herum die ekelhaftesten Infektionen. Es stinkt zum Himmel.

Tag x

Selektion. Unsere Baracke war gestern an der Reihe. Eine Gruppe von drei SS-Leuten, ein Arzt, Langhagen, der Lager-Offizier und ein weiterer SS-Offizier. Einzeln mussten wir uns vor den Männern ausziehen. Der Arzt befahl mal eine Drehung nach links, mal nach rechts und inspizierte uns in sicherem Abstand. Die Frauen mit auffälligen Flecken am Körper oder solche, deren Nutzlosigkeit im blicklosen Gesicht und an den hängenden Gliedern abzulesen war, wurden aussortiert – ins Gas. Wir waren 388 Mädchen und Frauen. 320 von ihnen wanderten gestern in Richtung Tod.

Noch leben sie, harren jammernd in einem separaten Block ohne Essen und ohne Trinken. Tagelang. Wer nicht an Hunger, Durst oder Wahnsinn stirbt, muss sich schließlich doch in die Gaskammer schleppen. Und wir müssen so tun, als wüssten wir nicht, wie diese „Sonderbehandlung“ endet.

Tag x

Else, die mit uns die Koje teilt, hat seit Tagen Fieber. Die Flecken auf ihrer Haut deuten auf Typhus hin. Ich liege dicht hinter ihr und rieche den üblen Geruch, den die Krankheit mit sich bringt. Die Koje ist durch ihre Durchfälle stark beschmutzt. Es ist beinahe unmöglich, sie einigermaßen sauber zu halten.

Tag x

Gestern ist Else beim Zählappell zusammengebrochen und nicht mehr aufgestanden. Sie haben sie abtransportiert.

Tag x

Eine unserer Blockinsassinnen hat der Blockältesten Essen gestohlen. Wir alle müssen dafür zahlen und bekommen zwei Tage lang nichts zu essen und zu trinken.

Tag x

Endlich kann ich wieder schreiben. Wieder wurde das Buch entdeckt. Und wieder wurde es von den Frauen in der Baracke gerettet. Die Blockälteste scheint zu wissen, dass ich die Schreiberin bin, denn ich bin die Einzige, die bestraft wurde. 25 Peitschenhiebe für mein Schweigen und das Leugnen des Buches. Nachdem ich stundenlang in meinem Blut gelegen hatte, haben mich zwei Frauen in ihre Baracke geschleppt. Sie konnten meine klaffenden Wunden zwar nicht versorgen, aber sie schmuggelten mich tagelang von einer Baracke zur anderen, um mich zu verstecken. Es müssen fast drei Wochen vergangen sein. Ich befinde mich wieder in der alten Baracke, und mein Buch ist bei mir. Aber von den Frauen, mit denen ich meine Koje teilte, ist keine mehr hier.

Tag x

Ich kann es noch nicht glauben. Ich habe einen Posten bei der Lagerleitung. Vor einigen Tagen kam die Blockälteste und fragte: „Wer kann ohne Fehler schreiben?“ Ich weiß noch immer nicht, woher ich den Mut nahm, aufzuzeigen. Ich tat es und sollte mich im Büro der Lagerleitung melden. Seit drei Tagen muss ich keine Steine oder schwere Eisenteile mehr schleppen. Ich schreibe Briefe. Mein Glück ist unfassbar.

Tag x

Nein. Ich wünschte, ich wäre tot. Die neue kleine Freiheit, die mein Posten mir beschert, muss ich schwer bezahlen. Gestern kam ich beim Gang durchs Lager wieder an einer Schlange Menschen vorbei. Männer auf dem Weg zur Gaskammer. Ich wollte nicht hinsehen und tat es doch. Da entdeckte ich ihn. Vater. Er war kaum zu erkennen. Ein wandelndes Gerippe ohne Blick, ohne Leben. Mein Herz blieb stehen. Mein Mund wollte schreien. Ich stand nur dort und starrte. Wollte ihm sagen, dass ich ihn liebe, dass ich ihn vermisse.

Aber er war schon tot, bevor er starb. Mein Vater war ein Leerer. Ein Blickloser, der an den Grausamkeiten und an der Unmenschlichkeit gestorben war, bevor sein Herz zu schlagen aufhörte. Ich starrte. Beobachtete, wie er in die Gaskammer ging. Musste mit ansehen, wie meine Familie ausgelöscht wurde. Und wäre am liebsten gleich mitgegangen.

Tag x

Nur der Wille zu schreiben, nur der Wunsch, dass alles, was hier geschieht, eines Tages zu lesen ist, hält mich am Leben. Die Welt soll es wissen. Alle sollen es wissen. Und doch werden sie nichts wissen. Denn selbst, wenn sie mein Buch lesen, werden sie nicht wissen, wie sich anfühlt, was sie lesen. Es wird ihre Vorstellungskraft überschreiten. Ich schreibe, weil ich muss.

Tag x

Seit Tagen ist mir elend, und ich habe Angst, mich mit Typhus angesteckt zu haben. Meine Beine gehorchen mir nicht mehr, und ich habe Fieber. Aber sie dürfen es nicht merken. Mir droht die Selektion.

Tag X

Kann nicht mehr schreiben. Keine Kraft m

Die Schrift beim letzten Eintrag ist unleserlich. Der Stift scheint mitten im Wort weggerutscht zu sein und hat einen unvollendeten Satz zurückgelassen. Vor Pierres Augen bewegen sich die Bilder. Sterbende Frauen und kranke Mädchen, die nicht älter sind als er selbst. Was Hunger war, hatte er einmal gespürt, als er mit acht Jahren von zu Hause weggelaufen war, um seinen ungerechten Eltern eine Lektion zu erteilen. Er hatte die Orientierung verloren und war nach zwei Tagen von einem Mann aufgegriffen worden, der ihn zur Polizei brachte. Die Lektion hätte größer nicht sein können – vor allem für ihn selbst. Aber das damals waren zwei Tage gewesen. Hier litten Menschen monatelang, sogar jahrelang einen Kampf um Leben und Tod. Seine Blicke kehren zurück zum Text.

Tag x

Es ist kalt. Der Winter hält Einzug. Und das Wunder besteht: Ich lebe noch. Es müssen drei Monate gewesen sein, die ich auf der Krankenstation zugebracht habe. Eher tot als lebend. Viele habe ich während dieser Wochen sterben sehen. Nicht an alles kann ich mich erinnern. Die ersten Tage war ich nicht bei Bewusstsein und weiß immer noch nicht, wer dafür gesorgt hat, dass ich nicht zu den Brennöfen abtransportiert wurde. Es muss jemanden gegeben haben, der mich beschützt hat – das ist sicher. Wäre sonst mein Buch noch bei mir?

Die handgeschriebenen Notizen nehmen Pierre mehr und mehr gefangen. Einen Tag, eine Nacht und einen weiteren halben Tag liest er darin. Immer noch kennt er den Namen der Verfasserin nicht, weiß aber, dass Leo und Anna ihre jüngeren Geschwister waren. Es ist unvorstellbar, was die drei Kinder durchgemacht hatten. Die Vorstellung, als Sechzehnjähriger allein auf sich gestellt, zwei kleinere Geschwister ernähren, verstecken und beschützen zu müssen, ist nahezu unmöglich.

„Das würde ich schon in heutiger Zeit nicht schaffen“, denkt er. Damals aber herrschten gerade für Juden äußerst erschwerte Bedingungen – für Pierre einfach undenkbar. Diese Sechzehnjährige hatte Unmögliches geleistet. Der Verdacht, dass es sich bei diesem Mädchen um seine Großmutter handeln könnte, erhärtet sich zunehmend. Diese Frage kann ihm jedoch nur seine Mutter mit Sicherheit beantworten. Wie schön wäre es, wenn er frei fragen könnte: Maman, wer ist die Person, die das Buch geschrieben hat, das ich in deinem Sekretär gefunden habe? Ist es meine Großmutter? Wie ist das Buch zu dir gelangt? Kennt Felicitas es auch?

Aber das kommt natürlich nach seinem Vertrauensbruch, den er mit der Durchsuchung ihres Sekretärs begangen hat, überhaupt nicht in Frage. Und je unwahrscheinlicher es wird, jemals eine Antwort auf all die Fragen zu erhalten, desto stärker brennt die Ungewissheit in seinem Inneren. Pierre bemerkt, dass er nur wenige Geschichten aus der Kindheit seiner Mutter kennt. Ein stilles Tabu liegt über ihrer Vergangenheit und merkwürdigerweise auch über der seines Vaters.

Irgendwo in Westfrankreich gibt es einen Großvater, den Vater seines Vaters. An diesen kann sich Pierre jedoch nicht erinnern. Ein einziges Mal soll er ihn gesehen haben, im Alter von zwei Jahren. Danach ist der Kontakt „eingefroren“. So nennen Maman und Papa diesen fragwürdigen Zustand eines fehlenden Kontaktes, der wohl auch ihre eigene Verschwiegenheit einschließt.

„Irgendwo muss es doch Fotoalben geben.“ Pierre geht mit dem Tagebuch in der Hand hinunter in die Bibliothek, in der Hoffnung, dort zwischen all den vielen Büchern und Fotoalben wenigstens eines mit Fotografien aus vergangenen Tagen zu finden - aus Tagen, als er noch nicht auf der Welt war.

Es ist Sonntag, und gerade in der Sonntagsstille scheint die Uhr in der Bibliothek besonders laut zu ticken. Beim Klang der Türglocke schreckt Pierre hoch. Schnell steckt er das Tagebuch zwischen zwei Architekturbände und geht hinüber zur Haustür. Felicitas lacht, als sie sein überraschtes Gesicht sieht.

„He, Pierre, das schlechte Gewissen steht dir ja geradezu ins Gesicht geschrieben. Na, was hast du verbrochen?“

Natürlich nur ein Scherz - aber Pierre wird knallrot. Er begrüßt sie hastig und küsst sie links, rechts und wieder links.

„Salut Lieblingstante. Du kommst bestimmt, um mir mein Lieblingsessen zu kochen.“

„Stimmt. Du sollst ja nicht verhungern, während deine Eltern sich ein paar schöne Tage in Paris machen. Aber im Vertrauen: Ich glaube nicht, dass dein Vater es schafft, dort seinen Beruf völlig zu vergessen. Statt den Louvre zu besuchen, wird er deine Mutter auf den Eiffelturm schleppen, und sicher nicht, um die schöne Aussicht zu genießen“, mutmaßt Felicitas augenzwinkernd.

„Ja“, bestätigt Pierre grinsend, „er wird einen Block aus der Tasche zaubern und Konstruktionsskizzen anfertigen, Maman ein paar total unverständliche Formeln erklären und die geniale Bauweise des Stahlriesen beschwören. Der ist doch aus Stahl, oder?“

„Ja, ist er. Und zehntausend Tonnen schwer. Nach über hundert Jahren trägt er noch all die Menschenmassen, die täglich hinaufsteigen. So, jetzt hilf mir mal, den Korb in die Küche zu bringen.“

Pierre schnappt den Korb, in dem einige Köstlichkeiten auf ihn zu warten scheinen. Felicitas hängt ihren Mantel auf und kommt zu ihm in die Küche. Ihr Gesicht verändert sich schlagartig.

„Pierre Lagrange! Ist hier eine Bombe explodiert?“

Viel Platz zum Kochen ist in der Tat nicht mehr. Ein Topf, in dem sich noch ein Rest Spaghetti befindet, leistet zwei mit Tomatenketchup verkrusteten Tellern Gesellschaft. Die Schalen der Salatgurke, die offenbar geschmeckt haben muss, liegen wie Dörrobst auf der Arbeitsplatte, und diverses benutztes Besteck ist in der Küche verteilt wie Konfetti. Die offene Cornflakes-Packung steht neben der umgefallenen Milchtüte, unter der sich ein Milchsee ausgebreitet hat.

Pierre sieht sich nach Felicitas’ Ausdruck des Entsetzens zerknirscht in der Küche um und kratzt sich am Kopf. Es ist wirklich erstaunlich, wie nach den wenigen Handgriffen, mit denen er die Mahlzeiten der letzten beiden Tage zubereitet hat, dieses Chaos entstehen konnte.

„Ja, ich weiß auch nicht …“, versucht er diese Unerklärlichkeit zu erklären.

„Ich weiß aber, wie so was entsteht“, versichert Felicitas. „Indem man nichts von dem, was man benutzt, wieder an seinen Platz räumt. Eigentlich ganz logisch, nicht?“

Glücklicherweise lächelt sie schon wieder, und Pierre nutzt die Chance.

„Du, ich geh mal duschen, ja?“

„Gute Idee“, findet Felicitas und verzieht das Gesicht, als wittere sie einen unangenehmen Geruch.

Als sie Pierres Schritte auf der Treppe hört, streckt sie ihren Arm aus, um das ganze Zeug, das sich auf dem Küchentisch befindet, auf eine Seite zu schieben. Dann nimmt sie ein frisches Reinigungstuch, säubert die andere Seite und beginnt mit ihren Vorbereitungen.

Kaum hat Pierre die Küche verlassen, kommen die Bilder aus dem Buch zurück. Nur durch Worte hervorgerufen, haben sie eine solche Lebendigkeit, dass er sich ihnen nicht entziehen kann. Unter der Dusche stellt er sich vor, wie der Regen den Boden des Lagers aufweichte und die Feuchtigkeit durch die Böden der Baracken drang. Kein Wunder, dass viele Insassen krank wurden. Die Vorstellung, von Flöhen und Läusen übersät zu sein und völlig verdreckt wochenlang in denselben Klamotten stecken zu müssen, jagt ihm einen Schauer über den Rücken. Mit einem Mal wird ihm der Luxus bewusst, sich täglich mit warmem, sauberem Wassers und duftendem Shampoo pflegen zu können.

Erfrischt, in sauberen Jeans und Sweatshirt geht Pierre die Treppe hinunter. Der Duft von Gebratenem steigt ihm in die Nase, und sein Magen rührt sich bereits. Als er in die Küche kommt, schaut er sich erstaunt um. Das Chaos ist nahezu unverändert. Felicitas lässt die Kartoffel in ihrer Hand auf der Reibe ruhen und sieht in schmunzelnd an.

„Du hast genau zwei Möglichkeiten: entweder Wurzeln schlagen und verhungern oder aufräumen und essen.“

Zähneknirschend und mit knurrendem Magen entscheidet sich Pierre für die zweite Variante und beginnt damit, das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine zu räumen. Als seine Tante die ersten Kartoffelteigportionen in der Pfanne mit heißem Öl zu flachen Scheiben backt, weiß er, dass es Latkes geben wird, Reibekuchen mit Sauerrahm gefüllt, und dazu ein kräftiges Gulasch.

Eine Stunde später sitzen Felicitas und Pierre am Küchentisch und lassen sich den Sonntagsschmaus schmecken.

„Wie hast du denn deine ersten freien Tage verbracht?“, will sie wissen und schüttelt ablehnend den Kopf, als Pierre ihr den Sauerrahm reicht – der ist nach jüdischer Tradition als Milchspeise zusammen mit Fleisch fehl am Platz. Sie rechnet damit, dass Pierre ihr das aktuelle Kinoprogramm aufzählt oder von einem neuen Computerspiel berichtet. Stattdessen schweigt er, und seine Gesichtsfarbe wechselt in intensives Sonnenbrandrot. Felicitas hat das unbestimmte Gefühl, dass er irgendetwas vor ihr verbirgt.

„Sorry, ich wollte nicht aufdringlich sein“, versichert sie schnell und versucht, über etwas anderes zu sprechen. Pierre hört nur ihre Stimme, nicht aber das, was sie sagt.

„Vielleicht weiß Felicitas ja etwas über das Buch in Mamans Sekretär. Und wenn die Autorin meine Großmutter war, dann kann Felicitas ebenso wie Maman alle Fragen beantworten“, denkt er und beginnt: „Du Felicitas …“

Sie verstummt, als sie bemerkt, dass Pierre gar nicht zuhört, und sieht ihn an.

„Ja.“

Einen Augenblick hört man nur das Rauschen der Spülmaschine.

„Dir brennt doch etwas auf der Seele. Rück schon raus damit“, ermutigt sie ihn lächelnd.

Pierre macht einen Rückzieher. Er kann unmöglich mit Felicitas über das Buch sprechen, bevor er Maman seinen Fund gebeichtet hat. Was, wenn seine Tante gar keine Ahnung von diesem Buch hat? Natürlich würde Felicitas ihre Schwester darauf ansprechen. Es musste ja einen Grund geben, warum das Buch so versteckt war. Nein, zuerst muss er mit seiner Mutter über alles reden. Daran scheint kein Weg mehr vorbei zu führen. Pierre wird übel bei dem Gedanken, dass er seine Mutter enttäuschen muss. Er denkt über die Möglichkeit nach, dieses ominöse Buch einfach wieder in sein Versteck zurückzulegen, den Schlüssel dort zu deponieren, wo er ihn gefunden hat und alles zu vergessen.

„Vergessen“, murmelt er leise. Ein Vergessen ist natürlich völlig unmöglich.

„Pierre? Was ist los mit dir? Was willst du vergessen?“ Er schreckt zusammen und starrt Felicitas an.

„Nichts. Ach, ich hab nur laut gedacht. Bitte entschuldige, dass ich nicht zugehört habe. Aber ich muss noch so viel für das Schulfest vorbereiten, dass ich mit meinen Gedanken ständig woanders bin.“

Felicitas legt ihre Hand auf seine.

„Ich packe eine Portion für morgen in den Kühlschrank, und dann mache ich mich auf den Weg.“

Pierre atmet auf – sie scheint die Entschuldigung geschluckt zu haben. Er ist einigermaßen erleichtert.

„Danke Lieblingstante“, sagt er zum Abschied und drückt Felicitas die üblichen drei Küsse auf die Wangen.

„Sehr gern, Lieblingsneffe. Und wenn du ein Problem hast, dann hab keine Angst, mir davon zu erzählen.“ Als sie das sagt, sieht sie kurz forschend in seine Augen. Dann greift sie zu ihrem Korb, den Pierre ihr hinhält und geht zu ihrem Auto. Pierre schaut ihr nach. Wieder einmal bemerkt er die große Ähnlichkeit mit seiner Mutter.