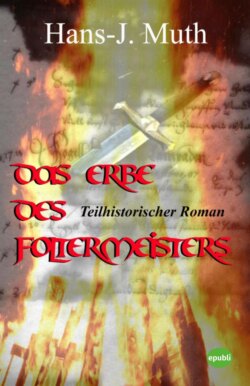

Читать книгу Das Erbe des Foltermeisters - Hans J Muth - Страница 7

Anno 1587

ОглавлениеDie Schreie hatten kaum noch etwas Menschliches.

Sie widerhallten in den steinernen und kalt anmutenden Gemäuern und erfüllten den Raum mit Unmenschlichkeit, Pein und Leid.

Doch die Schmerzenslaute drangen nicht nach außen. Es gab nicht die geringste Chance, dass irgendjemand außerhalb dieser Räumlichkeiten von dem erfuhr, was jener Mensch an Torturen über sich ergehen lassen musste. Die Folterkammer, um eine solche handelte es sich, befand sich zum größten Teil unter der Erde, hinter dicken Mauern und kräftigen Türen.

Zugleich befand sich der Raum des Schreckens im Inneren eines gewaltigen Traktes und bei den Gemäuern handelte es sich nicht um die Außenwände des Anwesens, sondern um mächtige innere Trennwände und diese boten somit doppelten Schutz vor neugierigen Ohren.

Die Folterkammer hatte die Ausmaße von mehr als das Zehnfache der einfachen Wohnungen, welche die Bürger im Jahr 1587 bewohnten und ihr Dasein auf engstem Raum fristeten. Die mächtigen Quader, auf denen das Gebäude ruhte, waren von dunkelbraunem Sandstein, in gleichmäßiger Anordnung und in sauberer Arbeitsweise aufeinandergeschichtet. Sie mussten einem extremen Druck standhalten, denn über dem Verlies unter der Erde reckte sich ein gewaltiges Gebäude gen Himmel und zu bestimmten Stunden am Tag wurde die Stille durch gregorianische Choräle unterbrochen, dem monoton-einstimmigen Gesang männlicher Stimmen, dem meist ein gewaltiges Glockengeläute folgte.

Das Benediktiner-Kloster lag einsam auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von mehreren kleinen Tannenwäldchen und nur zu erreichen über einen geschotterten steil ansteigenden Zufahrtsweg, den schon mancher Lenker eines Ochsengespanns höllisch verflucht hatte.

Der dem Kloster am nächsten liegende Ort an der Saar war eine Marschstunde weit entfernt, lag hinter einer Hügelwand und nur am Abend konnte man in der Ferne die aufsteigenden Rauchfäden aus den Kaminen im silbern glänzenden Mondschein schemenhaft erkennen.

Ein gewaltiges Portal aus Eichenholz, dick wie zwei Männerfäuste, trennte das mächtige Kloster von der Außenwelt und ein gewaltsames Eindringen schien schier unmöglich. Gleich einer Festung gab es in den unteren Bereichen der Gemäuer keinerlei Fenster oder Türen.

Diejenigen, die man in großer Höhe über dem Erdboden angeordnet hatte, waren durch in das Mauerwerk eingelassene massive Gitterstäbe gesichert. Ein wahres Gefängnis für den, der seine Zeit hinter den rotbraunen Mauern fristen musste. Eine Festung gegen jene, die den Versuch unternahmen, sich gewaltsam Einlass zu verschaffen.

Das Leben in jenem Kloster spielte sich ausschließlich hinter diesen Mauern ab. Ein großer Innenhof mit riesigen Gartenanlagen und Wegen zwischen den Pflanzungen diente den Patres dazu, das Brevier zu lesen und sich dabei versunken in Gebeten in den Windungen der zahlreichen Pfade die Beine zu vertreten.

In den vorgeschriebenen Schweigestunden arbeiteten die Mönche an den Gartenanlagen, ernteten die Früchte, deren Saat sie ausgebracht hatten, jäteten, hackten und gruben. So verfügten Sie das ganze Jahr über ihre eigenen Erzeugnisse, ohne die Mauern ihres selbsterkorenen Gefängnisses verlassen zu müssen.

Doch das Kloster hatte einen weiteren Zugang, dessen Existenz nur wenigen auserwählten Menschen bekannt war. An der Rückseite des riesigen Komplexes befand sich eine Tür aus eben demselben Eichenholz wie das riesige Portal an der Vorderseite, gleichfalls zwei Männerfäuste dick.

Zudem machte schwerer Eisenbeschlag auf der Innenseite der Planken jeden Versuch gewaltsamen Eindringens zunichte. Hatte man diesen Zugang durchschritten, folgte man einem Gang, der mehrere massive Türen passierte und schließlich in einem großen Raum inmitten des Komplexes endete.

Wer diese Tür an der Rückseite des Klosters gegen seinen Willen durchschritt, dessen Hoffnung schwand, das Tageslicht je wieder als freier Mensch zu erblicken. Er erkannte sein Schicksal spätestens nach den ersten beiden Tagen, in denen Folter, Hohn und Menschenverachtung Besitz über ihn ergriffen hatten.

Immer wieder waren es Menschen, denen die gleichen Anschuldigungen galten, die man herbeischleppte, verraten durch nicht selten hasserfüllte Münder, angereichert mit Rache und Denunziation. Man unterstellte ihnen, Sie stünden im Verdacht, Hexen oder Zauberer zu sein und mit dem Teufel einen Bund geschlossen zu haben.

Das verräterische Wort eines beliebigen Denunzianten, der entgegen aller Wahrheit nur eines im Schilde führte, reichte, diesen Menschen aus den niedrigsten Beweggründen aus seiner Nähe zu entfernen. Dazu genügte eine kleine Lüge, eine vage Vermutung oder aber auch nur ein linker Hinweis. In den meisten Fällen war es dann um diesen Menschen geschehen.

Die Gerichtsbarkeit, die Geltung für diese Art der Strafverfolgung hatte, war eine andere als die derjenige, die Straftaten wider die bürgerlichen oder hoheitlichen Gesetze ahndete. Letztere wurden vor den ordentlichen Gerichten verhandelt, wobei das Strafmaß in Anwesenheit der Öffentlichkeit verkündet oder das Urteil vor aller Augen vollstreckt wurde.

Was aber hinter diesen wuchtigen Gemäuern geschah, unterlag eigenen Gesetzen als jene anderen dort draußen, gerade in diesem Jahr 1587, als der Hexenwahn in zahlreichen Gebieten Deutschlands und darüber hinaus seinen Höhepunkt erfuhr.

Man glaubte, dass die Christenheit von Millionen schädlicher Hexen befallen sei, die sich der Vernichtung der christlichen Welt verschrieben hätten.

Und so sah sich die Kirche einer unmittelbaren Bedrohung durch die Aktivitäten der angeblichen Hexen gegenüber und der „Hexenhammer“, auch „Handbuch für Hexenjäger“ genannt, beschrieb ihre angeblichen Praktiken und die Gegenmaßnahmen durch die Inquisitionsgerichte.

Und als Papst Innozenz VIII. die Bevollmächtigungsbulle von 1484 erließ, worin er den Klerikern und Laien auferlegte, den Kampf der Inquisitoren gegen das Hexentum nicht zu behindern, kam auch in unserem Land die Sache richtig in Schwung und drückte ihm ihr Brandmal auf. Die Inquisitoren legten ihre ganze Kraft in den Kampf gegen das Hexenwesen und man setzte Hexenjäger ein, um diesem Übel ein Ende zu bereiten.

Es war kalt hier unten in den Gemäuern der Kellergewölbe und des Raumes, bei dem es sich um eine solche Folterwerkstatt handelte, wie die unterschiedlichsten Werkzeuge an den Wänden oder im Raum verteilt erkennen ließen.

Zahlreiche Peitschen, davon einige mit Lederriemen, an den Enden verstärkt oder mit kleinen Perlen versehen, Stricke zum Fesseln, Daumenschrauben, Kopfpressen und Beinschrauben, auch Spanische Stiefel genannt, waren an einer Wandseite aufgereiht und mitten im Raum standen ein Spanischer Bock, ein Folterstuhl mit Dornen und eine Streckbank, deren dicke Seile auf der Drehvorrichtung mit starken Abnutzungsspuren ihren täglichen Gebrauch bewiesen.