Читать книгу Henry Morton Stanley: Im dunkelsten Afrika - Henry Morton Stanley - Страница 11

Viertes Kapitel – Nach dem Stanley-Pool

ОглавлениеViertes Kapitel – Nach dem Stanley-Pool

Einzelheiten der Reise nach dem Stanley-Pool. – Sudanesen und Somali. – Zusammentreffen mit Herbert Ward. – Lager bei Congo la Lemba. – Freundliche Aufnahme bei Herrn und Frau Richards. – Briefe vom oberen Fluss. – Schreiben an Rev. Bentley und andere um Beistand. – Ankunft in Muembi. – Notwendigkeit einer strengeren Disziplin. – Marsch nach Vombo. – Vorfall bei der Station Lukunga. – Die Sansibariten. – Zank zwischen Jephson und Selim am Inkissi. – Eine Reihe von Klagen. – Rev. Bentley und der Dampfer „PEACE“. – Eintreffen im Dorfe Makoko's. – Leopoldville. – Schwierigkeiten bei der Benutzung der Missionsdampfer. – Verhandlungen zwischen den Herren Liebrechts und Billington. – Besuch bei Herrn Swinburne in Kinshasa. – Befehle für die Offiziere und Pflichten der letzteren.

* * *

Am 21. März schiffte sich die Expedition am Landungsplatze des portugiesischen Handelshauses Joda Ferrier d'Abreu in Matadi, 175 km vom Atlantischen Ozean, aus. Sobald die Dampfer ihre Passagiere und Ladungen gelöscht hatten, warfen sie die Taue los, um flussabwärts nach dem Seehafen von Banana oder dem Flusshafen zurückzukehren.

Gegen Mittag kam das portugiesische Kanonenboot „KACONGO“ in Sicht. Dasselbe brachte Major Barttelot, Herrn Jephson und eine Anzahl Sudanesen und Sansibariten mit, und bald darauf traf der dem Staate gehörende Dampfer „HERON“ mit dem Rest der an Bord des „MADURA“ zurückgebliebenen Ladung ein.

Wir schlugen die Zelte auf, lagerten die ungeheuren Mengen von Reis, Zwieback, Hirse, Salz, Heu usw., und entwickelten eine so rege Tätigkeit, wie Leute, die eine unabsehbare Arbeit vor sich haben. Jeder Offizier zeichnete sich aus und die Sansibariten bewiesen durch ihre Behändigkeit, wie sehr sie sich freuten, wieder am Lande zu sein.

Unsere europäische Gesellschaft bestand jetzt aus den Herren Barttelot, Stairs, Nelson, Jephson, Parke, Bonny, welche die Reise von Aden mit mir gemacht hatten, dem Maschinisten Walker, der sich uns am Cap der Guten Hoffnung angeschlossen hatte, Herrn Ingham, einem früheren Gardeoffizier, welcher beim Sammeln von Trägern am Kongo als unser Agent fungierte, Herrn John Rose Troup, welcher mit der Oberaufsicht der eingeborenen Träger auf dem Wege von Manjanga nach dem Pool beauftragt war, und einem europäischen Diener.

Am nächsten Tage brachen 171 Träger mit 7 Kisten Zwieback = 420 Pfund, 157 Säcken Reis = 10.205 Pfund, und Perlen von Matadi nach Lukunga auf, wo die Vorräte bei der Ankunft der Expedition als Reserve dienen sollten. Außerdem waren 180 Säcke von je 170 Pfund = 30 600 Pfund bereit, sobald sich Träger anboten, vor oder nach uns abzugehen und unterwegs an verschiedenen Orten und am Pool gelagert zu werden. Auch sandten wir Boten nach dem Pool an den Kommandanten ab mit der Bitte, die Reparatur sämtlicher Dampfer zu beschleunigen.

Am zweiten Tage nach unserer Ankunft erschien Herr Ingham mit 220 Trägern, welche er zu einem Pfund Sterling per Last für den Transport nach dem Pool engagiert hatte.

Maxim-Schnellfeuerkanone

Leutnant Stairs stellte Übungen mit der Maxim-Schnellfeuerkanone an, welche 330 Schüsse in der Minute abgab, was bei Tippu-Tib und seinen Leuten die größte Bewunderung hervorrief.

Am Morgen des 25. März um 5¼ Uhr ertönten im Lager der Sudanesen die Signaltrompeten. Gegen 6 Uhr waren die Zelte zusammengefaltet, die Kompanien unter ihren Hauptleuten aufgestellt, die Waren in der Nähe derselben aufgehäuft, und um 6¼ Uhr marschierte ich mit der Vorhut ab. Das gesamte Expeditionscorps folgte Kompanieweise im Gänsemarsche und führte 466 einzelne Lasten oder Trägerladungen von Munition, Waffen, Perlen, Draht, Proviant in Büchsen, Reis, Salz, Maschinenöl, Messingstangen und Eisendraht mit sich. Der Abmarsch war vortrefflich, allein schon nach einstündigem Marsche wurden die Berge so steil, schien die Sonne so heiß, wurden die Lasten so schwer, die Leute durch die nach dem herrlichen Leben an Bord des „MADURA“ ungewohnte Arbeit so erschöpft, dass die Expedition, da auch wir uns in einem solchen überfütterten Zustande befanden, in einer für Leute, die auf einen derartigen Anblick nicht vorbereitet waren, höchst entmutigenden Weise sich zerstreute. Bei der Ankunft am ersten Fluss, dem Mposo, war der „ADVANCE“ bereits zusammengefügt und wir wurden in Trupps von je 50 Mann nach dem anderen Ufer befördert, wo wir das Lager aufschlugen.

Die Sudanesen boten einen jämmerlichen Anblick dar. Die Somali waren erträglich, obwohl sie stark darüber gebrummt hatten, dass keine Kamele da waren. Erstere zeigten bemerkenswert schlechte Laune. Eingehüllt in ihre mit Kapuzen versehenen Mäntel, hatten sie eine schreckliche Atmosphäre auszuhalten gehabt, und die Wirkungen der Hitze, Ermüdung und anderer kleiner Unannehmlichkeiten traten deutlich zu Tage.

Am nächsten Tage lagerten wir auf dem der Livingstone-Inland-Mission gehörenden Gebiet bei Palaballa, wo wir von dem Superintendenten Herrn Clarke und seinen Damen sehr gastfrei aufgenommen wurden. Da unseren Leuten die Arbeit noch durchaus ungewohnt war, machten wir den nächsten Tag Rast. Aus den Berichten der Offiziere ersah ich, dass seit der Abreise von Sansibar 9 Mann gestorben waren und 17 sich so schlecht befanden, dass wir sie zur Wiedergenesung in Palaballa zurückzulassen gezwungen waren.

Erst am 28. nahmen wir den Marsch wieder auf und erreichten Masa Mankengi.

Herbert Ward – 1863 – 1919

Unterwegs trafen wir Herrn Herbert Ward, der sich freiwillig zum Mitgliede der Expedition anbot; er wurde engagiert und nach Matadi geschickt, um Herrn Ingham bei der Organisierung des Trägerdienstes zu helfen. Herr Ward hatte während der letzten Jahre in den Diensten des Kongostaates gestanden, früher Reisen in Neuseeland und Borneo gemacht und war von mir stets für einen vielversprechenden jungen Mann gehalten worden.

Gegen Mittag am 29. März befanden wir uns mit dem Lager in Congo-la-Lemba an einer Stelle, wo früher, wie ich wusste, ein blühendes Dorf gestanden hatte. Der Häuptling desselben stand damals in seinem Glanze und war der unbestrittene Herrscher des Distrikts; das Glück verdarb ihn jedoch und er begann, von den Karawanen des Staates Abgaben zu erheben. Da die Route durch seine Frechheit blockiert wurde, schickte der Staat eine Abteilung Bangala gegen ihn aus, welche ihn gefangen nahmen und enthaupteten. Das Dorf wurde niedergebrannt und die Bewohner flüchteten nach anderen Gegenden. Der Platz, wo das Dorf gestanden hatte, war jetzt mit hohem Gras bedeckt und die Gujavenbäume, Palmen und Zitronenbäume waren vom Schilfrohr überwuchert.

In der Marschordnung war eine kleine Besserung eingetreten, aber bei einer Expedition ist die Anfangszeit immer aufreibend. Die Sansibariten tragen 65 Pfund Munition, 9 Pfund für jedes Gewehr, viertägige Rationen Reis und ihre eigene Ausrüstung an Stoffen und Schlafmatten, im Gewicht von vielleicht 4-10 Pfund. Wenn sie sich erst akklimatisiert haben, scheint eine solche Last leicht für sie zu sein; aber während des ersten Monats muss man sehr vorsichtig sein, keine zu langen Märsche machen und sehr viel Geduld üben.

In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages hielt ein heftiger Regen uns auf, doch setzten wir uns bald nach 9 Uhr in Bewegung, bis wir den Lufu-Fluss erreichten. Es war ein schrecklich ermüdender Marsch. Bis um Mitternacht trafen die Leute ein, müde, mit geschwollenen Füßen und brummig. Die Offiziere schliefen in meinem Zelte und erhielten zum Abendessen Hartbrot und Reis.

In der Nähe des Masamba-Waldes trafen wir den Baron von Rotkirch, welcher eine Abteilung Kabinda beaufsichtigte, welche die Welle des Dampfers „FLORIDA“ schleppten. Nach der Geschwindigkeit ihres Vorwärtskommens zu urteilen, würden sie wahrscheinlich im nächsten August den Pool erreichen. Ferner trafen wir bei der Bembesi-Furt einen französischen Händler, welcher mit einer hübschen Partie Elefantenzähnen flussabwärts marschierte.

Am 31. passierten wir den Mangola-Fluss, wo ich infolge des Genusses von Gujaven in Congo-la-Lemba einen leichten Krankheitsanfall hatte; am 1. April marschierten wir nach Bansa Manteka. Auf der Station der Livingstone-Inland-Mission wurden wir von Herrn und Frau Richards sehr freundlich aufgenommen. Einige Jahre Missionstätigkeit hat an diesem Orte eine große Veränderung hervorgerufen. Fast die gesamte eingeborene Bevölkerung bekennt sich zum Christentum und besucht pünktlich mit der Inbrunst eines Sektenbruders den Gottesdienst. Einige Leute, welche ich als berüchtigte Schnapstrinker gekannt hatte, waren nüchterne, anständige Menschen geworden und hatten ein höchst manierliches Wesen angenommen.

Vom oberen Laufe des Flusses erhielt ich hier drei Briefe, je einen von Troup aus Manjanga, Swinburne aus Kinshasa und Glave aus der Äquator-Station, die sämtlich betrübende Nachrichten über die Dampfer „STANLEY“, „PEACE“, „HENRY REED“ und „EN AVANT“ meldeten. Der erste ist meinen Gewährsleuten zufolge durch und durch beschädigt, die Missionsdampfer erfordern eine gründliche Ausbesserung, und der „EN AVANT“ ist zu einem Leichter umgewandelt. Herr Troup schlägt vor, einen oder zwei Leichter von Manjanga nach dem Pool zu tragen, ein Ding der Unmöglichkeit, da wir durch den Reis, welchen wir zum Unterhalt von fast 800 Mann auf dem Marsch durch ein Hungersnot leidendes Land mitnehmen müssen, bereits überlastet sind. Um uns die Arbeit etwas zu erleichtern, schickte ich die Herren Jephson und Walker mit unserm Stahlboot „ADVANCE“ auf dem Kongo nach Manjanga.

Wir überschritten den Lunionso-Fluss am 3. April und lagerten am nächsten Tage an der Stelle des verlassenen Dorfes Kilolo. Auf dem Marsche bemerkte ich, wie ein Sudanese einen Sansibariten zu erdrosseln versuchte, weil der ermüdete Mann mit seiner Kiste den anderen leicht an der Schulter berührt hatte. Wir sind erbittert über die üble Laune der Sudanesen, müssen aber noch eine Weile Geduld üben.

Ein dreistündiger Marsch mit dem gewöhnlichen Auf und Ab an den Hügeln, was die Karawane so sehr ermüdet, brachte uns nach dem Kuilu. An diesem gegen 100 m breiten Fluss, der eine starke Strömung besitzt, fanden wir ein Kanu ohne Eigentümer, das wir in Besitz nahmen, worauf wir mit dem Übersetzen der Vorhut in Abteilungen von zehn Mann begannen.

Ich benutzte die mir durch das Übersetzen mit der Fähre gebotene Gelegenheit, um dem Kommandanten am Stanley-Pool in einem Schreiben dringend ans Herz zu legen, dass er die Befehle des Herrn Strauch, des Ministers des Inneren, in dem hochherzigen Sinne auslegen möge, welchen König Leopold bekundet habe, als er uns aufforderte, Emin Pascha auf der Kongo-Route aufzusuchen. Ein anderes Schreiben richtete ich an den Rev. Bentley von der Baptisten-Mission, den ich bat, der Unterstützung zu gedenken, welche ich den Baptisten in den Jahren 1880 bis 1884 hatte angedeihen lassen, und sich darauf vorzubereiten, dass er uns den Dampfer „PEACE“ leihen müsse, damit ich die Expedition schleunigst aus der verarmten Gegend um den Stanley-Pool fortbringen könnte. Einen weiteren Brief ähnlichen Inhalts sandte ich an den Inspektor des „HENRY REED“, Herrn Billington, den ich darauf aufmerksam machte, dass ich es gewesen sei, der ihnen am Stanley-Pool Grund und Boden geschenkt hätte. Ein Schreiben an den Befehlshaber der Station Lukungu ersuchte diesen, mir 400 Träger zur Erleichterung der Arbeit meiner Leute anzuwerben.

Bei der Ankunft in Muembi am 6. April wurde ich durch die zunehmende Demoralisation in der Karawane besonders überrascht. Um die Leute nicht anzutreiben, hatte ich mich bisher sehr ruhig verhalten und die Arbeit, die Zerstreuten zu sammeln, den jüngeren Offizieren überlassen, damit dieselben eigene Erfahrung sammelten bezüglich der Schwierigkeiten, mit denen Expeditionen in Afrika zu kämpfen haben; allein namentlich auf diesem Marsche zeigte sich mir die Notwendigkeit, die Disziplin strengstens aufrecht zu erhalten. Kaum hatten die Sansibariten die Zelte ihrer Offiziere aufgeschlagen, als sie wie Wilde in die benachbarten Dörfer stürzten und das Eigentum der Eingeborenen zu plündern begannen, wobei ein gewisser Chamis-ben-Athman von einem mutigen Eingeborenen erschossen wurde. Dieser fatale Unfall ist einer der deutlichsten Beweise dafür, dass die Disziplin der beständigen Nachsicht vorzuziehen ist, und wie bald selbst eine ganze Armee von zügellosen, ungehorsamen und widersetzlichen Leuten vernichtet werden würde.

Die große Masse der Leute war vermutlich zu dem Glauben gekommen, dass ich schon zu alt geworden sei, um den Marsch wie in früheren Zeiten zu überwachen; allein auf dem Wege nach Vombo am 7. April wurden sie sämtlich aus ihrem Irrtum gerissen. Der letzte Mann der in die Länge gezogenen Karawane war gegen 11 Uhr vormittags im Lager, und alle Offiziere konnten sich mittags zum Essen niedersetzen in dem frohen und beruhigenden Gefühle, ihre Pflicht getan und einen guten Tagemarsch gemacht zu haben. Es gibt kein angenehmeres Gefühl als dasjenige, wenn man einen tüchtigen Tagemarsch in kurzer Zeit ausgeführt hat. Wir haben uns eine gute Tagesrast gesichert; der Rest des Tages gehört uns, um zu lesen, zu essen, zu schlafen, den Luxus der Untätigkeit zu genießen und über das Morgen nachzudenken; während es kaum etwas Unangenehmeres gibt, als zu wissen, dass, obwohl der Marsch nur ein kurzer ist, das Nachlassen der Strenge jenes grausame Zeitvergeuden in dem erstickenden hohen Grase und in den sengenden Strahlen der glühenden Sonne am Wege gestattet. Die lange Linie der Träger hat sich in schwitzende Fragmente aufgelöst; Wasser ist, wenn man es am Notwendigsten braucht, weit entfernt, kein schattenspendender Baum befindet sich in der Nähe der Straße, die Lasten werden beraubt und sind über mehr als fünfzehn Kilometer Weges zerstreut, die Träger verstecken sich zwischen dem Röhricht oder suchen unter entfernteren Baumgruppen Kühlung, und die Offiziere, hungrig und ärgerlich, sind in Verzweiflung darüber, dass das Ende des Tages so nahe und sichere Aussicht auf eine Wiederholung dieser Schwierigkeiten morgen und am folgenden Tage vorhanden ist. Ein in der Nähe unserer Marschlinie befindlicher, nicht weiter nachdenkender Zuschauer könnte vielleicht glauben, dass wir unnötigerweise grausam seien, allein einige Hiebe, welche die regelmäßigen Nachzügler erhalten, sichern etwa 800 Leuten und ihren Offizieren eine 18stündige Ruhe und retten die Waren vor der Plünderung, da die Tagediebe oft gerade zu diesem Zwecke zurückbleiben: der Tag endet für alle glücklich und der morgige Marsch hat seine Schrecken verloren.

Am 8. April wurde die Expedition auf der Station Lukungu von den Herren Francqui und Dessauer willkommen geheißen, zwei gastfreien Belgiern, welche aus eigenem Antriebe vier Tagesrationen von Kartoffeln, Bananen, Eierpflanzen, Mais und Palmnüssen für unsere 800 Mann gesammelt hatten.

Kaum waren wir alle vereinigt, als die Sudanesen in Masse herbeikamen, um mehr Lebensmittel zu verlangen. Sie hatten in 15 Tagen je 20 kg pro Mann Zwieback und Reis verzehrt und kündigten ihre Absicht an, nach dem Unterkongo zurückzukehren, wenn ihnen nicht weitere Rationen zugeteilt würden. Die viertägigen Gemüserationen verschmähten sie anzurühren. Ich hatte den Entschluss gefasst, sehr geduldig zu sein, und es war auch noch zu früh, um selbst den Wunsch zu zeigen, anders zu sein. Infolge dessen erhielten sie Extrarationen an Reis und Zwieback.

Zum Glück für mich persönlich hatte ich gute Offiziere bei mir, welche mich der Notwendigkeit entheben konnten, mit solchen eigensinnigen Burschen, wie diese mürrischen, halsstarrigen Sudanesen, in Konflikt zu kommen. Ich behielt mir die Rolle des Vermittlers zwischen den erbitterten Weißen und den eigensinnigen Schwarzen vor. Vorausgesetzt, dass man durch das den ganzen Tag anhaltende Schelten mit dickköpfigen Leuten nicht selbst erschöpft ist, ist es eine höchst angenehme Arbeit, Vergehen zu beschönigen und Ärger zu beschwichtigen. Vielleicht wenden ärgerliche Leute sich ab mit der leisen Bemerkung, wir seien parteiisch, während die Gegenpartei ihrerseits ebenfalls mehr Sympathien finden will; allein der Vermittler muss darauf vorbereitet sein, dass er selbst hin und wieder einen Stich abbekommt.

Um den Sudanesen weniger Gelegenheit zu geben, unterwegs ihre Wut an den Sansibariten auszulassen, ersuchte ich Major Barttelot, mit seinen Sudanesen einen Tagemarsch vor den Sansibariten zu bleiben.

Es wird nicht überraschen, dass wir alle mehr Sympathie für die beladenen Sansibariten hatten. Sie bildeten unsere Kundschafter und Fouragierer, unsere Lebensmittelerwerber, schlugen unsere Zelte auf, sammelten Brennmaterial und trugen die Vorräte; die Hauptstärke der Expedition bestand in ihnen; ohne sie wären die Europäer und Sudanesen, und wenn ihre Zahl noch zehnmal so groß gewesen wäre, zum Entsatze Emins vollständig außerstande. Die Sudanesen trugen nichts als ihre Gewehre, Kleidung und Rationen. Wenn sie uns von wirklichem Nutzen wurden, waren wir wieder ein volles Jahr älter; vielleicht fehlten sie uns in der Stunde der Not, wenn wir dies auch nicht hofften, und bis dahin kam es allein darauf an, dass wir sie mit möglichst wenig Schwierigkeiten für sie, die Sansibariten und uns vorwärts brachten. Der Major wurde hier ohne Zweifel in schwere Versuchung geführt; aber wenn er in dieser Zeit gezwungen wurde zu schlagen, so waren die Sudanesen, wie ich zugeben muss, außerordentlich provozierend. Sogar Hiob würde ärgerlich geworden sein und gescholten haben.

Die Hitze war am 10. April – Ostern – an welchem Tage wir Lukungu verließen, schrecklich. Die Leute fielen auf allen Seiten, und Anführer wie Mannschaften erlagen der Hitze. Wir holten die Sudanesen wieder ein, und die unglückliche Folge war wieder das übliche Raufen und Schelten.

Am Ostermontag, den 11. April, wurde die Sudanesen-Kompanie vom Fieber befallen, das Lamentieren war allgemein, und mit Ausnahme von zwei Somali lagen alle darnieder. Barttelot war in einer fürchterlichen Wut über seine unglückliche Kompanie und wünschte, dass er dafür Jephson's Dienst im Boote hätte. Abends erhielt ich einen Brief von Jephson, in welchem dieser schrieb, er wünschte, er wäre bei uns oder sonst irgendwo, nur nicht auf dem verräterischen, reißenden Kongo.

Als wir am nächsten Tage im elendesten Zustand vereinzelt ins Lager kamen, sahen wir die Karawane beinahe Schiffbruch leiden. Die Sudanesen waren meilenweit voneinander entfernt; die Somali waren krank, und einer der Leute, welche sich mit Herrn Jephson im Boote befanden, war gestorben. Es mussten große Mengen von Fleischsuppe gekocht werden, sodass jeder schwach gewordene Mann, wenn er ins Lager wankte, mit einer Tasse voll erquickt werden konnte.

Am nächsten Tage erreichten wir Lutete, nachdem wir auf dem Marsche weitere ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Jeden Tag erlitten wir Verluste, und zwar an Leuten durch Desertion und Krankheit, sowie an Gewehren, Konserven-Proviant und schussfertiger Munition.

In Nselo am Inkissi trafen wir Jephson, der auf der Fahrt über die Kongoschnellen nach Manjanga das Leben von einigen neuen Seiten kennen gelernt hatte.

Die Sonne hat begonnen, unseren Zügen eine hochrote Färbung zu geben; ich sehe in dem Gesichte eines jeden Offiziers zwei entzündete Kreise, welche in glühendem Rot unter beiden Augen erglänzen, und es kommt mir vor, als ob die Augen größeren Glanz zeigen. Einige von den Offizieren haben es für malerischer und mehr dem idealen Typus eines Forschers entsprechend gehalten, die Arme ebenfalls gefärbt zu haben; sie haben ihre milchweißen Glieder entblößt, bis dieselben in Flammen gebadet zu sein scheinen.

Den 16. April verwendeten wir, um die Expedition über den Inkissi zu befördern, und um 5½ Uhr nachmittags waren alle Mann, sowie unsere 20 Esel und unsere Herde Kap-Ziegen am anderen Ufer.

Während der Überfahrt wechselten Selim, der Sohn Massud's und Schwager Tippu-Tib's, und Herr Mounteney Jephson, welcher als Kapitän des Bootes fungierte, hitzige Worte. Selim will, seitdem er die Schwester Tippu-Tib's geheiratet hat, über jeden Vorwurf erhaben sein, seine Einbildung macht ihn abscheulich frech. In Matadi beliebte es ihm, dem Leutnant Stairs gegenüber seine Meinung in höchst arroganter Weise geltend zu machen; hier geschah dasselbe gegen Herrn Jephson, der ihm kurz erwiderte, wenn er sich nicht um seine eigenen Angelegenheiten bekümmere, würde er gezwungen sein, ihn in den Fluss zu werfen. Selim trug ihm dies wütend nach, bis Tippu-Tib seinen Zorn gemäßigt zu haben schien.

Im nächsten Lager erhielt ich weitere Briefe vom Stanley-Pool. Leutnant Liebrechts, der Befehlshaber des Stanley-Pool-Distrikts, schrieb, der Dampfer „STANLEY“ würde mir zur Verfügung stehen und ebenfalls ein Leichter! Der „EN AVANT“ könne vor sechs Wochen nicht fertig sein. Ein zweiter Brief war von Herrn Billington, der es positiv ablehnte, uns den „HENRY REED“ zu leihen.

Eine meiner ernstlichsten Pflichten nach dem Marsche bestand darin, dass ich aller Art Beschwerden anzuhören hatte. Auch an diesem Tage wurde eine Reihe von Klagen erhoben. Ein Eingeborener, welcher von einem hungrigen Sansibariten eines Cassavebrots beraubt war, musste Ersatz haben; der Ziegenhirte Binsa glaubte sich zurückgesetzt, weil man ihm nicht erlaubt hatte, von den leckeren Eingeweiden einer Ziege mit zu schmausen, und bat mich um meine Verwendung, damit er dies Vorrecht erhielte; ein schwächlicher Sansibarite, welcher inmitten eines gut verproviantierten Lagers und unter mit Reis ernährten Leuten verhungerte, bat mich, seinen knurrenden Magen zu berücksichtigen und ihm Gerechtigkeit zu verschaffen, damit er von seinem gefräßigen Chef seine richtigen Rationen erhalte. Selim, der Knappe Tippu-Tib's, beklagte sich darüber, dass meine Offiziere ihn nicht genügend bewunderten. Er sagte, sie sollten nicht vergessen, dass er kein Mann der Königin, sondern jetzt der Schwager Tippu-Tib's sei. (Selim war früher Dolmetscher auf einem britischen Kreuzer gewesen.) Ferner wurden mir Klagen gegen gewisse unverbesserliche Spitzbuben über den Diebstahl eines Wetzsteins, eines Messers und eines Rasiermessers vorgetragen.

In unserm nächsten Lager am Nkalama-Flusse, den wir am 18. April erreichten, erhielt ich durch einen Eilboten ein Schreiben von Rev. Bentley, welcher mir mitteilte, es sei ihm von England aus nicht verboten worden, mir den Dampfer „PEACE“ der Baptisten-Mission zu leihen; es werde ihm, falls ich ihm die Versicherung gäbe, dass die Sansibariten nichts gegen den Charakter der Mission täten, den er als Missionar zu bewahren wünschte, großes Vergnügen machen, mir den „PEACE“ für den Dienst der Expedition zum Entsatze Emin Pascha's auszuhändigen. Obwohl ich Herrn Bentley sehr dankbar bin und seinen Edelmut vollständig anerkenne, hat er mit seinem Hinweis auf die Sansibariten, sowie durch die versteckte Andeutung, dass wir für alle ihre Exzesse verantwortlich seien, doch den Beweis geliefert, dass es ihm einen Kampf gekostet hat, uns den „PEACE“ leihweise zu überlassen. Er hätte nicht vergessen sollen, dass er das Vorrecht, seine Stationen in Leopoldville, Kinshasa und Lukolela zu erbauen, durch die Arbeit der gutmütigen Sansibariten erhalten hat, die sich zuweilen allerdings versucht fühlten, sich Freiheiten herauszunehmen, im allgemeinen aber sich so gut betrugen, dass die Eingeborenen sie den Haussa, Kabinda, Krunegern und Bangala vorzogen.

Am 19. April waren wir nur imstande, einen kurzen Marsch zu machen, da sich jeden Tag heftige Regengüsse einstellten und der Luila, in dessen Nähe wir das Lager aufgeschlagen hatten, gefährlich reißend geworden war.

Am 20. April erreichten wir das Dorf Makoko's. Wir bemerkten, dass die Sansibariten rasch schwächer wurden. Sie hatten in der letzten Zeit von verkürzten Rationen leben müssen, und ihre Gewohnheit, den Maniok roh zu verzehren, erwies sich als von sehr verderblichen Folgen. Ein Pfund Reis täglich ist für Leute, welche arbeiten müssen, keine große Ration, allein wenn sie mit dieser knappen, aber gesunden Nahrung eine Zeit lang zufrieden gewesen wären, würden sie allerdings nicht in einem kräftigen Zustande geblieben sein, sicherlich aber weniger unter Krankheit zu leiden gehabt haben. Während des Marsches vom Unterkongo hatten wir bis zu diesem Tage 12.500 kg – nahezu 13 Tonnen – Reis verzehrt, sodass die Hilfsquellen der ganzen Gegend stark in Anspruch genommen waren, um für diesen Extravorrat Träger zu erhalten. Die Flucht der Eingeborenen aus der Nähe der öffentlichen Straßen und unsere Befürchtungen, dass die Sansibariten Räubereien begehen möchten, wenn wir sie in größerer Entfernung von dem Lager furagieren ließen, waren der Hauptgrund davon, dass sie die giftigen Maniokknollen herausrissen und sich Krankheit und Elend zuzogen. An diesem Tage waren etwa 100 Mann nicht als Soldaten oder Träger zu verwenden.

Bei unserer am 21. April zur größten Freude aller erfolgten Ankunft in Leopoldville war eine meiner ersten Entdeckungen, dass der „STANLEY“, ein kleiner Leichter, unser Stahlboot „ADVANCE“ und der Missionsdampfer „PEACE“ die einzigen Fahrzeuge waren, welche für den Transport der Expedition zur Verfügung standen.

Ich füge hier einige Aufzeichnungen aus meinem Tagebuche ein:

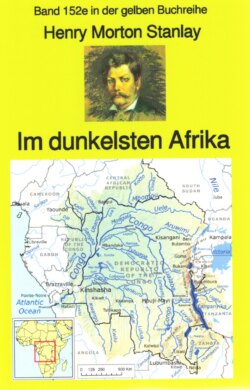

Leopoldville, 22. April. Wir befinden uns jetzt 555 km vom Meere angesichts des Stanley-Pool, und vor uns liegt der Fluss, der 1.800 km, bis hinauf nach Jambuja, von wo ich den Landmarsch nach dem Albert-See wieder aufzunehmen beabsichtige, frei von Stromschnellen ist.

Heute erhielt ich den Besuch der Herren Bentley und Whitley. Wir sprachen über den „PEACE“, und sie behaupteten, dass das Schiff vieler Reparaturen bedürfe. Ich bestand darauf, dass die Sache dringend sei, und nach langer Beratung kamen sie endlich zu der Überzeugung, dass die Reparaturen bis zum 30. April beendet werden könnten.

Nachmittags zog ich Major Barttelot und Herrn Mounteney Jephson ins Vertrauen, erzählte ihnen, in welchen Schwierigkeiten wir uns befänden, erklärte ihnen meine Ansprüche auf die Rücksicht der Missionare, sowie die Notwendigkeit einer baldigen Abfahrt aus diesem nahrungsarmen Distrikt, und sagte ihnen, dass der Proviant so knapp sei, dass der Staat nur 60 volle Rationen für 146 Mann zu beschaffen vermöge; um die übrigen zu versorgen, müssten die Beamten des Staates zur Jagd auf Flusspferde im Pool ihre Zuflucht nehmen, und wir wären gezwungen, dasselbe Verfahren einzuschlagen, um mit dem Reis etwas länger auszukommen. Und wenn die Staatsbehörden für 146 Mann nur 60 Rationen beschaffen können, wie sollen wir dann für 750 Leute sorgen? Ich beauftragte sie dann, sich zu Herrn Billington und Dr. Sims zu begeben; aber da letzterer sich vergeblich um eine Stellung bei unserer Expedition bemüht hatte, sich namentlich an ersteren zu wenden und ihm die Lage der Dinge offen auseinanderzusetzen.

Sie waren etwa anderthalb Stunden fort und kehrten dann niedergeschlagen zu mir zurück – sie hatten keinen Erfolg gehabt. Armer Major! Armer Jephson!

Herr Liebrechts, welcher früher in Bolobo unter meinem Befehle Dienste am Kongo getan hatte, war jetzt Gouverneur des Stanley-Pool-Distrikts. Er speiste abends bei mir und hörte den Bericht, den Major Barttelot und Herr Mounteney Jephson mir erstatteten. Wir verschwiegen ihm nichts, doch war ihm manches schon bekannt. Er war mit unseren Ansichten über die Lage vollständig einverstanden und gab zu, dass hier eine große Dringlichkeit vorliege. Jephson sagte: „Ich stimme dafür, dass wir den ‚HENRY REED‘ wegnehmen.“

„Nein, Freund Jephson; wir dürfen nicht vorschnell handeln. Wir müssen Herrn Billington Zeit lassen zur Überlegung; er wird sicherlich wissen, wie viel seine Mission mir verdankt, und keine Schwierigkeiten machen, sondern mir seinen Dampfer für das Doppelte des Preises, den der Kongostaat ihm bezahlt hat, vermieten. Diejenigen, welche von der Wohltätigkeit anderer leben, wissen natürlich nicht, wie man wohltätig sein muss. Wir wollen morgen nochmals einen Versuch machen, und ich werde dann eine noch formellere Anfrage stellen und liberale Bedingungen anbieten; überlässt man uns dann den Dampfer nicht, so müssen wir überlegen, was unter diesen Umständen weiter geschehen kann.“

23. April. Heute Morgen war ich mit verschiedenen wichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Aus allen Teilen der Umgegend kamen die Eingeborenen herbei, um unsere alte Bekanntschaft zu erneuern, und es wurde 10 Uhr, bis ich frei war.

Ngaljema hielt mich mit einer ausführlichen Geschichte über Kummer, den er geduldig ertragen, und Beleidigungen, die er ohne zu klagen hingenommen habe, ziemlich lange auf. Er beschrieb mir die Veränderungen, welche mit den Weißen vorgegangen, dass ihr Wesen in letzter Zeit immer herrischer geworden sei, und dass er und andere Häuptlinge in der Besorgnis, dass diese Veränderung nichts Gutes für sie bedeute, sich furchtsam von den Stationen entfernt hielten; die Märkte seien verlassen und infolge dessen Nahrungsmittel knapp und sehr teuer geworden.

Nachdem ich den alten Freunden mein Mitgefühl ausgesprochen hatte, rief ich Barttelot und Jephson, und las ihnen eine Aufzählung der Gefälligkeiten vor, welche wir der Livingstone-Inland-Mission erwiesen hatten. „Wenn Sie gesprochen haben, dann bitten Sie Herrn Billington im Namen der Wohltätigkeit, der Humanität und Hochherzigkeit, dass er mir gestatten möge, ihm für die Vermietung des ‘HENRY REED’ für die Dauer von 60 Tagen liberale Bedingungen anzubieten.“

Barttelot schwelgte in dem Gedanken, dass es seiner Beredsamkeit gelingen werde, den Dampfer zu erhalten, und bat, ihn noch einen Versuch auf seine Weise machen zu lassen.

„Sehr gut, Major, gehen Sie hin, und ich wünsche, dass Sie Erfolg haben mögen!“

„Ich bin überzeugt, das wird mir sehr rasch gelingen“, erwiderte der Major vertrauensvoll.

Er begab sich nach dem Missionsgebäude, und Herr Jephson begleitete ihn, um Zeuge der Verhandlungen zu sein. Bald darauf erhielt ich einen charakteristischen Brief von dem Major, der mir schrieb, er habe mit den Missionaren vergeblich verhandelt, namentlich mit Herrn Billington, aber in Anwesenheit des Dr. Sims, der auf einem Stuhl saß und sich darauf beschränkte, gelegentlich einige Bemerkungen dazwischenzuwerfen.

Leutnant Liebrechts wurde von dem Vorfall unterrichtet, worauf er selbst zu mir kam und sagte, in dieser Angelegenheit handle es sich um eine Pflicht des Staates.

Herr Liebrechts, der ohne Zweifel einer der ausgezeichnetsten Offiziere des Kongostaates ist und den schon in einem meiner früheren Werke beschriebenen hohen Charakter sich bewährt hat, widmete sich mit Eifer der Aufgabe, Herrn Billington von der Unvernunft seines Benehmens zu überzeugen und seine Halsstarrigkeit in der Weigerung, uns aus Schwierigkeiten herauszuhelfen, in welche wir durch die Schuld der Verhältnisse gelangt waren, zu beseitigen. Den ganzen Tag ging er hin und her, sprach, erklärte und verhandelte, bis es ihm nach zwölf Stunden endlich gelang, Herrn Billington zur Zulassung der Vermietung des Schiffes zu den angebotenen liberalen Bedingungen zu veranlassen, nämlich 100 Pfd. St. monatlich.

24. April. Wir musterten die Expedition und fanden, dass uns 57 Mann und 38 Remington-Gewehre fehlten. Unsere wirkliche Zahl beträgt jetzt 737 Mann und 496 Gewehre. An Haumessern, Äxten, Schaufeln, Kochgeschirren, Speeren usw. haben wir mehr als 50 Prozent verloren – alles während eines 28tägigen Marsches.

Einige der Leute werden vielleicht zu ihrer Pflicht zurückkehren, aber wenn schon eine so große Zahl 5.000 km von ihrem Heimatlande davonläuft, was würden wir dann zu erwarten gehabt haben, wenn wir die Route von der Ostküste eingeschlagen hätten. Die Anführer der Sansibariten erklärten mir mit zynischer Bitterkeit, die Expedition würde sich aufgelöst haben; sie sagen: „Diese Leute von den Nelken- und Zimtpflanzungen in Sansibar sind nicht besser als Tiere – sie haben keine Spur von Gefühl. Sie verabscheuen die Arbeit, wissen nicht, was Silber ist, und haben weder Eltern noch Heimat. Diejenigen Männer, welche eine Heimat besitzen, desertieren niemals; täten sie es, so würden sie von den Nachbarn so lange verspottet werden, bis sie sich nicht mehr sehen lassen könnten.“ In diesen Bemerkungen liegt sehr viel Wahres, doch gibt es bei dieser Expedition Dutzende von Leuten, welche ausgesprochenermaßen mit dem Vorschuss durchbrennen, sobald die Gelegenheit dazu sich bietet. Als ich heute die Leute inspizierte, gewann ich die Ansicht, dass nur etwa 150 freie Männer unter ihnen und alle übrigen entweder Sklaven oder Verbrecher waren.

Herr J. S. Jameson hat sich freundlichste erboten, auf die Flusspferdjagd zu gehen, um Fleisch zu beschaffen. Wir gaben jedem Manne täglich ½ kg Reis, gerade die halbe Ration. Für die Offiziere und unsere arabischen Gäste haben wir eine Ziegenherde, etwa 30 Stück stark. Die Geschenke an Nahrungsmitteln von den verschiedenen Häuptlingen der Umgegend bezifferten sich auf etwa 500 Rationen und waren sehr annehmbar.

Kapitän Nelson ist mit den Äxte-Trägern eifrig beschäftigt, Heizmaterial für die Dampfer vorzubereiten. Der „STANLEY“ muss morgen mit den Kompanien des Majors Barttelot und Dr. Parke abfahren und die Leute oberhalb des Wampokoflusses ausschiffen, von wo sie den Marsch nach Msuata antreten werden. Ich muss jedes Mittel benutzen, um vom Stanley-Pool fortzukommen, ehe die Leute vom Hunger derart gepeinigt werden, dass sie unkontrollierbar werden.

25. April. Der Dampfer „STANLEY“ ist mit 153 Mann unter Major Barttelot und Dr. Parke den Fluss aufwärts gefahren.

Ich besuchte Kinshasa, um meinen alten Sekretär Herrn Swinburne aufzusuchen, der jetzt Verwalter einer Elfenbein-Handelsgesellschaft, der Sanford-Exploring-Company, ist. Da der Rumpf seines Dampfers „FLORIDA“ der Vollendung entgegengeht, so machte er, wenn wir ihm behilflich sein wollten, das Schiff ins Wasser zu bringen, den Vorschlag, dasselbe der Expedition zu leihen, da es niemand von Nutzen war, bis Maschine und Welle mit dem Baron von Rotkirch einträfen, der vermutlich nicht vor Ende Juli ankommen würde. Ich war nur zu froh, und schickte sofort eine Anzahl Leute ab, um die Arbeit der Verlängerung des Helgens bis zum Uferrande zu beginnen.

Unser Maschinist, John Walker, wurde zum Dienst auf dem „HENRY REED“ beordert, um das Schiff zu reinigen und für die Fahrt nach dem Oberkongo vorzubereiten.

Heute sind ein Sudanese und ein Sansibarite gestorben.

27. April. Von den wegen Krankheit auf verschiedenen Stationen zurückgelassenen Leuten sind 13 Sansibariten und ein Sudanese angekommen. Sie berichten, dass sie ihre Gewehre und Sappeur-Gerätschaften verkauft hätten.

28. April. Wir schlagen das Lager ab und marschieren mit der Expedition nach Kinshasa, damit ich den Stapellauf des Dampfers „FLORIDA“ persönlich überwachen kann, der hoffentlich übermorgen stattfinden wird, da der Rumpf dann vollendet ist. Wir werden inzwischen von Herrn Antoine Greshoff, von der Holländischen Gesellschaft, und Herrn Swinburne, von der Sanford-Company, freundlich aufgenommen.

29. April. Im Lager bei Kinshasa unter den Affenbrotbäumen. Die Dampfer „STANLEY“ und „HENRY REED“ sind mit dem Leichter „EN AVANT“ im Schlepptau angekommen.

(Im Jahre 1890 fuhr Joseph Conrad als 1. Offizier des Flussdampfers „ROI DES BELGES“ den Kongo aufwärts – Band 83e dieser gelben Buchreihe)

30. April. Der Rumpf der „FLORIDA“ ist heute Morgen vom Stapel gelassen worden; 200 Mann zogen denselben stetig auf dem bis in den Fluss hinein verlängerten Helgen ins Wasser, worauf das Schiff nach dem Landungsplatze der Holländischen Gesellschaft gebracht und an dem Dampfer „STANLEY“ befestigt wurde.

Stapellauf des Dampfers „FLORIDA“

Jeder Offizier erhielt den Plan bezüglich der Einschiffung und den Befehl, mit dem Beladen der Dampfer dem Programm gemäß zu beginnen.

Ferner erteilte ich folgende Ordres:

„Die Offiziere, welche Kompanien befehligen, sind:

„Herr William Bonny übernimmt die Aufsicht über die Transport-, Reit- und sonstigen lebenden Tiere und hilft im Notfalle Dr. Parke.

„Jeder Offizier ist für das gute Verhalten seiner Kompanie und den Zustand der Waffen und Ausrüstung persönlich verantwortlich.

„Die Offiziere haben die Patronentaschen ihrer Leute oft zu inspizieren und genau Buch darüber zu führen, um den Verkauf der Munition an die Eingeborenen oder Araber zu verhüten.

„Für geringere Vergehen darf nur eine leichte körperliche Strafe auferlegt werden, und auch nur so selten wie möglich. Die Offiziere haben in dieser Beziehung Besonnenheit zu üben und müssen sich hüten, die Leute durch allzu große Strenge und unnötiges Antreiben aufzuregen.

„Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, große Nachsicht walten zu lassen; möge daher in der Regel gegen eine Bestrafung dreimal verziehen werden.

„Die Offiziere werden gefälligst bedenken, dass die Leute harte Arbeit haben, ihre Lasten schwer, das Klima heiß, die Märsche ermüdend und die Rationen schlecht und oft knapp sind. Unter solchen Umständen ist die menschliche Natur äußerst empfänglich, und es sollten deshalb die Bestrafungen wohl überlegt und nicht zu Quälereien werden, um die Geduld nicht zu stark anzuspannen. Nichtsdestoweniger muss den Leuten Disziplin gelehrt und zum allgemeinen Besten im Notfalle mit Gewalt aufrechterhalten werden.

„Ernstliche Vergehen gegen die Expedition werde ich im Allgemeinen selbst aburteilen.

„An Bord wird jeder Offizier angewiesen, die Arbeiten des Tages zu übernehmen. Er hat auf die Verteilung der Rationen, die Reinigung des Schiffes zu achten und Obacht zu geben, dass keine Prügeleien oder Raufereien vorkommen, da, wenn man sie nicht verhindert, Messeraffären daraus entstehen, und dass die Tiere regelmäßig Futter und Wasser bekommen. Wegen aller unwichtigen Kleinigkeiten wende man sich an den ältesten Offizier, Major Barttelot.“

* * *