Читать книгу Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - Игорь Евгеньевич Кокарев - Страница 7

Часть I.

До Перестройки… За социализм с человеческим лицом…

Глава 4.

ВГИК: КИНО И СОЦИОЛОГИЯ

ОглавлениеВ ЦК ВЛКСМ завотделом Куклинов вопросов не задавал: молча закрыл командировку и подписал направление на учебу. Я внял совету комсорга ВГИКа Юры Гусева и попросился во ВГИК. Мог ли я мечтать об этом? А я и не мечтал. Просто продолжал бежать в открытые двери. Ректор ВГИКа стоял у входа. Он сказал:

– ВГИК открывает новое направление, социологию кино. Нам нужен аспирант по этой теме. У вас же высшее образование? Рабочий английский? Идите, молодой человек, читайте историю кино и сдавайте вступительные в аспирантуру на киноведческий факультет.

Аспирантура? Социология? Еще неделю назад я не знал, что делать со своей неудавшейся жизнью. В Одессу на позор? Ни в коем случае. И вдруг разверзлись небеса: Москва, ВГИК, и лукавые глаза Вадима.

– Ты заслужил это, моряк! – сказал он, напутствуя. – Только не теряй время на ерунду. У тебя все получится.

Мы больше не увидимся с этим удивительным человеком, дважды изменившим мою жизнь. Даже страшно представить, куда бы оно все пошло, не встреться он на моем пути… И спасибо комсомолу, все-таки он мне дал много больше, чем я ему…

Подходя к парадному подъезду, смотрел на всемирно известную вывеску, доставал из кармана красный студенческий билет и гордо оглядывался, все ли видят, куда заходит этот парень. Но там, внутри, уверенность исчезала. Я тут, собственно, кто? Почему вдруг кино? Что я, мечтал о сцене, о режиссуре? Или только потому что в Каратау приехали студенты ВГИКа, и я помогал им проводить социологическое исследование?

Я никогда раньше не терял время на кино. Первое потрясение – «Колдунья», и то больше от неземной красы Марины Влади… Готовясь к аспирантским экзаменам, залпом проглатывая учебник истории кино, пытался запомнить имена и фильмы, особенности их стиля и языка. Но язык меня не интересовал, особой любви к авангардным, авторским фильмам, которой, видимо, горели окружавшие меня молодые гении, я все еще не испытывал.

По коридорам ВГИКа ходили тогда не только Кулешов, Ромм, Герасимов, уже известные мне по книгам, но и никому еще неизвестные Тарковский, Шукшин, Кончаловский, одессит Губенко, милые девчонки актрисы Вика Федорова, Валя Теличкина, Жанна Прохоренко, Жанна Болотова, Елена Соловей.

– А что это за старуха с ядовито желтыми проволочными волосами?

– Ты с ума сошел? Это же Хохлова!

Ей чуть ли не сто, мне казалось. Дух Эйзенштейна витал над нею.

Но не надо мною…

Первый же день во ВГИКе ознаменовался сюрпризом. Я стоял в очереди в буфете. Откуда ни возьмись передо мной нарисовался Саша Лапшин, одессит, мой товарищ по сборной.

– Ты чо здесь делаешь? Пришел к кому? – и улыбается знакомой улыбочкой

– А ты чо?

– Я на сценарном, у Киры Парамоновой. Сценарии пишу после сибирской ссылки. – стесняясь, как всегда, кратко сказал он.

Теперь это Заслуженный деятель искусств РСФСР, Александр Лапшин

Белобрысый друг мой, Саня! В одесской ДСШ №1 прошли мы вместе путь от неловких тонкоруких подростков до мастеров спорта. Потом разлетелись в разные стороны. Он закончил Институт физкультуры. Работал тренером в далеком сибирском городке, стал писать рассказы о своих воспитанниках, юных гимнастах. С этими рассказами его не только приняли на сценарный, но и уже на втором курсе по его сценарию студия Горького поставит фильм!

Эта встреча помогла преодолеть первую неловкость случайно попавшего на чужой банкет. Высокий, распрямленный, с красивой седой головой, профессор Лебедев – теперь мой научный руководитель. Николай Алексеевич – патриарх советского киноведения, с 1921 года в кино, редактор «Пролеткино», ректор ГИТИСа и ВГИКа, опытный педагог, автор учебника по истории кино. Патриарх еще помнил ту запрещенную социологию и хотел ее возродить. Тут я и подвернулся. Киноведом я бы, конечно, не стал. А социологом… Это та же журналистика, только с цифрами. Мое дело!

Три года продолжались беседы в гостеприимном доме профессора за чаем с печеньем, умные разговоры на семинаре у Баскакова, заместителя председателя Госкино, поражавшего эрудицией. Три года я не вылезал из просмотровых залов, где на всех этажах показывали мировую классику, сидел часами в библиотеке над редкими книгами и статьями, ночами записывал на желтые карточки все, что мог, об увиденных фильмах. Сколько же предстояло пересмотреть и переварить, сидя в темных залах ВГИКа, пока что-то сдвинулось, и я уже нутром осознал, каким потрясением может быть настоящее кино.

Сначала мог записать только сюжет, ибо не было ни собственных мыслей, ни слов, чтобы их выразить. Постепенно находились слова, появлялось свое отношение к персонажам и их поступкам. Позже с годами появятся слова для диалога с автором, имеющем что-то сказать мне. И это уже будет, наконец, моя настоящая жизнь…

Комсомольское прошлое, как и новая семейная жизнь, кажется, мешали вписаться в творческую среду даже тогда, когда я был уже почти готов. Ну, во-первых, комсомол в этом институте роли никакой не играл. Нельзя сказать, чтобы здесь не было вовсе общественной жизни. Но она была другая – споры в курилке, в общежитии, в стоячке у ВДНХ за кружкой пива. Они затихали до полной немоты на комсомольском собрании или с чужими вроде меня.

Во-вторых, мой брак, кстати, столь же неожиданный, как и поступление во ВГИК, вызывал у общественности, которая знала все обо всех, уж совсем нездоровый интерес.

– Как здоровье тестя,? Что нового сочиняет? Как жена, здорова? А детки скоро? – спрашивали меня по утрам участливые сотрудники кафедры.

Как-то во-время обязательной осенней ангины, когда я валялся в постели с перевязанным горлом, раздался неожиданный звонок в дверь. На пороге стоял Саша Стефанович, вгиковский сердцеед, высокий блондин с режиссерского с кукольно красивой балериной и актрисой Наташей Богуновой. С чего бы это?

– Вот, пришли навестить больного товарища. – И торт уже вручен хозяйке.

Я эту пару вообще-то до сих пор видел издалека, на просмотрах или в буфете. Оказывается, мы товарищи! С гордостью смотрю на свою супругу. Мол, знай наших.

Через минуту красавец уже сидел на краю кровати, рассказывал смешные анекдоты, оживленно вел светскую беседу. Я бы так не сумел. И мы теперь будем дружить? Но нас в гости не пригласили, да и визит продолжения не имел. Чем-то мы его разочаровали. А может быть потому что Стефанович вскоре сосредоточится на набиравшей популярность новой диве нашей эстрады – Алле Пугачевой, и певица станет его законной женой. И снимет он с ней тот самый фильм – «Женщина, которая поет».

Мы больше с ним никогда не пересечемся по жизни. Но привкус чужой незаслуженной мной известности будет сопровождать меня долгие годы. Впервые почувствовал его я именно в тот сумеречный осенний день…

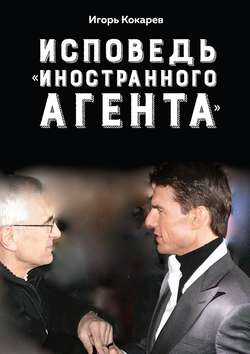

Однажды подойдет ко мне Олег Видов – уже князь Гвидон, принц Хабгард, Всадник без головы – и пригласит на свою на свадьбу:

– Приходи с женой в ресторан «Пекин». Зал спецобслуживания на третьем этаже, на лифте. Подарками не заморачивайся. Не до них будет.

Мы пришли. Как обычно, опоздали. Лифт неожиданно открылся прямо на длинный стол, полный узнаваемых лиц. Народный артист Матвеев остановился на полуслове и недовольно ждал, пока мы усядемся среди лиц, знакомых по портретам. Затем он продолжил длинный текст из «Дяди Вани». Справа от меня оказалась полноватая женщина средних лет, привыкшая быть в центре внимания. Кто-то почтительно прошептал на ухо: Галина Леонидовна. Брежнева.

Галина Леонидовна уже приняла, и глаза ее блестели:

– Мне понравился ваш тост. Вы такой серьезный. Кажетесь умным или в самом деле?

– А кто это нынче ценит? – ответил я нелепо, готовый по обыкновению ввязаться в политическую дискуссию. Но ее от меня тут же отвели чьи-то заботливые руки.

Изящная, остроглазая, с короткими темными волосами, невеста быстро подружится с моей Наташей, а Олег спустя время будет досадовать: жена делает из него барда, заставляет выступать с концертами, зарабатывать на растущей популярности, а ему хочется сниматься, его любят зрители за его роли, а не за песни.

У них родится сын Слава, но проживут они вместе недолго. Расставались не добром, она плела про него всякие небылицы. Олег был в зените славы, после «Красной мантии» получал предложения сниматься заграницей, одно очень соблазнительное от продюсера «Войны и мира» Дино де Лаурентиса. Но после развода его стали зажимать с выездами. Когда он задержался на съемках в Югославии, посольство потребовало от него срочного возвращения, и он не выдержал. Олег тайно перейдет через югославскую границу в Австрию, затем уже спокойно уедет в Италию. А откуда влюбленная в него американская журналистка увезет его в Америку. Они поженятся и будут жить вместе долго, творчески плодотворно. Джоан будет его добрым ангелом. Наши судьбы еще не раз пересекутся…

Мой шеф Николай Алексеевич не только часто приглашал к себе в гости, благо, что дом кинематографистов стоял рядом со ВГИКом, но и подключил аспиранта к своему семинару «Кино и зритель». Готовил себе смену. Николай Алексеевич вел занятия академично, меня же сразу несло в дискуссию. От воспоминаний об Обществе друзей советского кино 20-х годов, мы быстро переходили к ножницам художественного вкуса между критиками и массовым зрителем. Об этом говорила статистика кинопроката. Мы ее получали из ежемесячного бюллетеня Госкино для служебного пользования. Социология только начиналась после тридцатилетнего перерыва, и мне, тоже начинающему, было легко, мы росли вместе.

Николай Алексеевич добился разрешения на первую после 30-х годов всесоюзную конференцию «Кино и зритель». Мы собрали со всей страны много социологических материалов о разнообразии вкусов многомиллионной аудитории, о разных подходах к кино, изучали массовые предпочтения зрителей. Полевые исследования входили в моду, многое делалось в Свердловском университете, в Ленинграде. Во ВГИКе социологическое поветрие коснулось даже кафедры марксизма-ленинизма. Доцент Иосифян со студентами проводили опросы в кинотеатрах, отчеты публиковались во вгиковских сборниках.

Уже на этапе подготовки конференции я почувствовал что-то неладное. Несмотря на участие авторитетных ученых – ленинградского пушкиноведа Бориса Мейлаха, свердловского профессора Льва Когана, тартусского структуралиста знаменитого Юрия Лотмана, московских социологов Айгара Вахеметса и Сергея Плотникова, нашего доцента ВГИКа Иосифяна, тезисы докладов требовалось почему-то согласовывать не с профессором Лебедевым, а с председателем секции кинокритики Союза кинематографистов Александром Евсеевичем Новогрудским. Опытный партиец явно тормозил конференцию, с мягкой отеческой улыбкой говорил нетерпеливым: куда вы, мол, ребята, ну, что вам, жить надоело?

Я-то и не догадывался, что играл с огнем. Какая дифференциация, говорил мне ласково Новогрудский, если в стране уже «единая историческая общность – советский народ»? То, что через 20 лет эта общность развалится, как карточный домик, и начнут бывшие братья навек мутузить друг друга не по-детски, он же не знал. А кто знал? Конференцию все же провели, я собрал и отредактировал сборник докладов, потом напечатали на ротапринте сто экземпляров. Этот гигантский тираж разослали участникам.

Новая-старая дисциплина прочно прописалась на кафедре киноведения, преподавание становилось для меня чем-то очень важным как возможность высказывания. Писать я еще не умел, а говорить в Одессе научился. Во всяком случае, студенты меня понимали. Пропасть между комсомольским выдвиженцем и студенческим народом постепенно уменьшалась. Я, кажется, нащупывал нишу, где слово твое уже обретало вес.

– Что у тебя за профессия? – спрашивала Наташа. Я не мог назвать себя ни киноведом, ни кинокритиком. Социолог кино? А есть такая профессия? Культуролог – это вообще черте что. Изучая природу бытования кино в обществе, социолог на самом деле открывает кинокритике дорогу к зрителям. Об этом писали и другие не кинокритики – популярный тогда философ Юрий Давыдов, его супруга Пиама Гайденко, философ Валентин Толстых.

Партийные же киноведы и кинокритики хранили верность своему птичьему языку, хорошо маскирующему их мысли. Мне их язык был чужд, как и наш для них. Лишь смелая и проницательная Майя Туровская решится обратить свой взор на массовую киноуадиторию и точно расставит акценты в отношениях искусства с массовым сознанием, назвав такое восприятие кино на всякий случай внехудожественным.

В 70-х социологией кино займется и НИИ киноискусства при Госкино СССР, от которого партия потребовала исправить пугающую статистику снижения доходов от кино. Перехват зрителя телевидением объяснял далеко на всё. Недаром скоро начнется нудная дискуссия о «серых фильмах». В то же время как обьяснить бешеный успех индийских мелодрам? А кассу 15 западных фильмов, которые приносили больше, чем 150 ежегодных советских фильмов? Словом, было о чем поговорить на семинаре. Социология открывала неприятную правду. Дело не в художественном качестве «серых фильмов», а в том, что пропагандой зритель был уже сыт по горло… После откровений хрущевской оттепели народ жаждал зрелища, мелодрамы, в конце концов, комедии. И они скоро появятся.

А киноведы упорно объясняли ножницы художественных вкусов исключительно эстетической неграмотностью массовой аудитории. Тогда почему зритель рыдал на индийской мелодраме? Наш «Человек-амфибия» в прокате тоже собирает невиданные 70 миллионов билетов. Кинокритика поливала чемпиона кассовых сборов помоями.

Сложнее было с фильмами социальными, проблемными. «Застава Ильича», «Три дня Виктора Чернышева», «Крылья», «Отпуск в сентябре», «Полеты во сне и наяву», «Долгие проводы», «Плюмбум», «Родня», «Сталкер» и «Солярис» – фильмы не развлекательные. Отмеченные критикой. Они о поиске нового смысла жизни, о муках становления личности, об отношении к прошлому, о человеке на производстве. Художники искали пути к массовой аудитории. А их нещадно резала цензура. Их запрещали и клали на полку. Их критический пафос ретушировали кинокритики.

Эти фильмы подхватывали киноклубы. В киноклубе «Под интегралом» в Академгородке под Новосибирском, где я бывал с лекциями, научная молодежь позволяла себе многое, разговор шел не только о фильмах. Там блистал гениальный математик Гера Бессонов, рослый бездельник, которому разрешалось не ходить на работу и говорить, что вздумается только потому, что он раз в квартал приносил свои формулы. Мы тоже на своем вгиковском семинаре позволяли себе многое…

Но я старался не зарываться. И все же то, что уже знали мои студенты, еще не доходило до чиновников Госкино. А может, и доходило, но у них работа такая. Сверху заказывались социологические исследования, выводов которых никто не хотел ни видеть, ни слышать.

Сам я жадно ворошил спецхран разных библиотек, вытаскивая из подполья иносказаний и подтекстов важные мысли и факты. Старался, чтобы не ушли они в подвальный внутренний отстой, чтобы работали, попадали в ежедневную пищу моих студентов. Рискованная, между прочим, была игра: вроде бы нет у нас запретных тем, но есть где-то рамки дозволенного, которые никто не видит. Но чувствуют. Надо было догадаться, где остановиться.

Я же и подливал масла в огонь: найди черту сам! Нет, мы не диссиденты. Но перешагнешь – им и станешь. И будешь наказан, уволен, выброшен, выслан, посажен, никому не нужен. Не дойдешь – обидно, художник: не договорил, не выразился, зря талант просадил. Так что тащить вам, ребята, свою бурлацкую лямку, вытягивать тяжелую, забитую доверху лозунгами и фобиями баржу общественного сознания к истокам общечеловеческих ценностей всю свою творческую жизнь. И не будет этому конца… Никто не знал, что там, за горизонтом.

Искренность и осторожность – два полюса, между которыми я метался в мире изношенных ценностей «зрелого социализма». Видимо, что-то получалось, если позвали и на режиссерский. В семинаре по зарубежному кино применялся тот же социологический метод: Голливуд в общественно-политическом контексте бурных 60-х. В Госфильмофонде в Белых столбах (специально ездили на электричке) смотрели добытые вездесущим, уже легендарным Володей Дмитриевым знаменитые «Выпускник», «Алиса, которая здесь больше не живет», «Легкий ездок», «Возвращение домой», «Грязные улицы», «Смеющийся полицейский», «Жажда смерти», «Роки», «Рэмбо». Через призму этих социально острых картин, проглядывала Америка контркультуры, антивоенного, женского, молодежного протеста. Допускались любые ассоциации…

Сам же я к занятиям готовился, как струну натягивал. Чтобы не сводили глаз с пущенной стрелы, с мысли, несущейся к черте, за которой можно было и загреметь. Если струна не натягивалась, и лететь не получалось, пропускал занятие. Почасовику такое сходило с рук. Зато был драйв, взаимное доверие и напряженная совместная работа. Неизвестно, кто больше получал от нашей забавы, я или они. Такой вид обучения позже назовут интерактивным, и он придет к нам в виде тренингов в 90-х годах от американцев. А я буду гордиться своими студентами, сохранив дружбу со многими на долгие годы.

Аспирантура – мои университеты. Лихорадочно наверстывал упущенное, читал бессистемно, чувствовал, что вместо ОВИМУ надо было хотя бы истфак закончить. Теперь зияли провалы в знаниях. Вот и выуживал в океане печатного мусора повести Гладилина, Кузнецова, Аксенова, статьи в «Новом мире», публикации в «Иностранной литературе» и в «Юности» созвучные моим беспорядочным мыслям и здравому смыслу. Подчеркивал, выписывал, перелопачивал устоявшееся в недрах памяти. Как-то наткнулся на «Реализмом без берегов» Роже Гароди, потом на «Феномен человека» Пьера Тияра де Шардена. Зачем-то читал стенограммы съездов партии, долго искал подтексты в оплеванном партией и прогрессивной общественностью «Докторе Живаго», но кроме щемящей лирики потерянного на дорогах революции интеллигента, не нашел ничего. Сатиру «Ивана Чонкина» Владимира Войновича и «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева читал наспех, пятое через десятое. Не мой жанр. Но как изюм из булки выковыривал из разных страниц правду о прошлом и настоящем, пытаясь понять кто прав, кто виноват. Главное, самому не свихнуться.

Вонючим пузырем в болоте в 1969 году лопнул мракобесный роман Кочетова «Чего же ты хочешь?» Сталинист Кочетов, видимо, тоже видел признаки распада, но винил во всем Запад и нападал на нас, шестидесятников. Не верилось, что кто-то может так думать всерьез. Издевательскими рецензиями Зиновия Паперного «Чего же он кочет?» и Сергея Смирнова «Чего же ты хохочешь?» в самиздате дело не ограничилось. Схватка сталинистов с раскрепощенной оттепелью интеллигенцией продолжалась и в журналах и в творческой среде, где роман называли доносом и пасквилем на все прогрессивное, что подвигало страну к переменам. Журнал «Молодая гвардия» на всякий случай тут же напомнил коммунистические идеалы: «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия». Жить в бедности – это наше большевистское счастье. Зачем тогда догонять и перегонять Америку? И почему спецпайки и спецполиклиники у партийной верхушки? Не сшивалось что-то у старой гвардии…

В нашем доме тема эта не обсуждалась. Не слышал я дискуссий о Кочетове и во ВГИКе. Говорили, что ряд ученых, художников и философов направили в ЦК письмо против публикации мракобесного романа. Среди них не было имени ТНХ. Как-то за обеденным столом мы проехались по Кочетову. Тихон Николаевич, обычно отмалчивавшийся, на этот раз не промолчал.

– Ничего вы не понимаете, – буркнул он. Но мысль не продолжил. Из чего следовало, что не все так просто в датском королевстве. Хотя сам король сталинистом не выглядел и им никогда не был. Трудно сегодня публичному человеку его ранга сохранить себя и свой пост одновременно. Что он на самом деле думает, мы так и не узнали. Как и про то, почему уволен народный поэт и умница Твардовский с поста главного редактора «Нового мира». Идеологические бури проносились над страной невидимками.

В диссертации исследовалась маленькая, но важная часть массовой киноаудитории – киноклубы. Близкая по духу, родная, можно сказать, публика. С каким же интересом я слушал этих людей, особенно в провинции, где собирались и врачи, и рабочие, учителя и студенты. Для них кино было не развлечением, а скорее, вестником перемен, инструментом художественного анализа общества и его проблем. Люди называли вещи своими именами, и в их рассуждениях виделось больше смысла, чем в статьях иных кинокритиков. Анкеты анкетами, но было и дело. Мы с Юрой Гусевым создали Ассоциацию московских киноклубов, добывали фильмы прямо в посольствах разных стран, и если бы не очередная идеологическая атака, диссертацией дело бы не кончилось. Но оно кончилось.

Диссертация была закрыта, как объяснили, в связи польскими студенческими волнениями вокруг спектакля «Дзяды». Что за спектакль, и какое мы к нему имели отношение, никто не знал. Но секретным постановлением ЦК ВЛКСМ всякая активность вне комсомола была тут же объявлена политической инфекцией. Киноклубы, естественно, тоже. Тихо сошли на нет анкетные опросы в журнале «Советский экран», замолкла Ассоциация киноклубов, которую я даже возглавлял какое-то время. Оставалось еще полгода из трехлетнего аспирантского срока, и со мной оставались мои семинары, которые были частью аспирантской нагрузки. Дадут ли мне хотя бы полставки после окончания аспирантуры? Пока все шло путем, никто из студентов не жаловался. Не было и стукачей. Что особенно важно.

Мои семинары во ВГИКе на разных факультетах продолжатся еще почти двадцать лет. И будут не только отдушиной в сгущающемся мраке социалистической действительности, не только опасной игрой с властью, но и школой гражданственности для всех нас, которые здесь собрались.

В 2002-м фильм «Мусорщик» режиссера Георгия Шенгелая получит два главных приза на Венецианском кино-ТВ-фестивале. Вита Рамм станет известным медийным кинокритиком, мой внук и ее сын, люди музыки, даже сблизят нас полвека спустя. Киновед Сергей Лазарук попадет на стажировку в киношколу в Лос-Анджелесе, вступит по моей рекомендации в Союз кинематографистов, быстро взлетит по карьерной лестнице и в постсоветской России станет первым заместителем председателя Госкино, директором департамента государственной поддержки кинематографии Министерства культуры РФ. Другой киновед Николай Хренов станет известен как автор серьезных монографий о вкусах и природе массовой зрительской аудитории. Еще один – Слава Шмыров станет не только выдающимся деятелем кино в широком смысле слова, организатором кинофестивалей, редактором первого профессионального журнала новой постсоветской киноиндустрии «Кинопроцесс», но и хранителем нашей кинопамяти, собирателем уникальных историй о дорогих зрителям уходящих звездах отечественного кино. А Сережа Кудрявцев, а Игорь Аркадьев? Имена этих тихих и скромных архивариусов мирового и отечественного кинематографа, энциклопедистов, знают все, кто интересуется кино.

Спустя почти полвека лет придет в далекий Лос-Анджелес весточка:

«Да, Игорь Евгеньевич, я – тот самый Аркадьев. Горько слышать формулировку „выброшен за ненадобностью“, и конечно, Вам виднее, это же Ваши ощущения, однако даже если я – единственный Ваш ученик, преисполненный благодарности к Вам, то у горечи Вашей есть и смягчающие оттенки. Потому что Вы (в том числе – и Вы) терпеливо лепили из меня, провинциального мальчика – несмышленыша, существо, способное отличать черное от белого и отвечать за собственные слова и деяния, и Вы творили это с человеческой деликатностью и иcключительно редким преподавательским мастерством. Еще раз – спасибо Вам».

То, что такие слова сказаны не на панихиде, дорогого стоит.