Читать книгу Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - Игорь Евгеньевич Кокарев - Страница 8

Часть I.

До Перестройки… За социализм с человеческим лицом…

Глава 5.

Семья. ПОД СЕНЬЮ ЧУЖОЙ СЛАВЫ

ОглавлениеПришло время и личной жизни. Я жил тогда в гостинице «Юность», комплектуя для Каратау агитбригады консерватории, ВГИКа, библиотечного института, когда раздался звонок.

– Пойдем с Алкой к ее подруге. Посидим, выпьем.

С бойкой насмешливой однокурсницей Аллой Каженковой Валера Цымбал знакомил меня, когда «Луганск» пришел после Кубы в питерский порт. Я тогда и не заметил, как отрез на костюм, с которым я шел к портному, быстро пошел ей на платье. Теперь Алка в Москве, она помнит наши короткие встречи. Ну, пошли. Ее подружка Наташа – ладная, стройная, загорелая, художница или киноактриса, не понял. Подружки щебечут, мы с Валерой молча вино потягиваем. Валера вообще молчун. Ну, а я не в теме. Чтобы включить нас в разговор, насмешливая хозяйка шутя присела мне на колени, держа бокал и продолжая незаконченную мысль.

Молчу красный, как рак, руки куда деть, не знаю. Коленки круглые, вот они, но мы ж в приличном доме. А хозяйке смешно.

– А правда, что вы бывали в кругосветных путешествиях?

И Остапа понесло. И про Сингапур, где солнце не отбрасывает тени, и про зиму в Бразилии, где босоногие бегают пацаны в меховых куртках на голое тело, про веселых ребят в Сан – Пауло, которые вытащили бумажник с валютой за год, дружески похлопывая по спине, и про круглых, как веретено, летающих рыб, падающих с неба на горячую палубу, как приноровились мы из них делать растопыренные чучела, и про молчаливую силу цунами, когда океан вдруг вертикально встает перед тобой, закрывая небо и накрывая, как бы заглатывая любой величины судно, и про Южный Крест в черном бархате южной ночи, про неумолчный гул дизелей и вспученный винтами пенистый белый след за кормой – днями, неделями, годами, и про друзей, тех, кто уже никогда не вернутся из дальних рейсов… Притихла компания.

Потом был Каратау. Год промелькнул как дикий козел в степях казахских. Я прилетал, улетал, болтали по телефону. Два раза сводил ее в кафе на улице Горького, сидели в темном углу на втором этаже, вино, мороженое… Даже за руку не держал. Рассказывал, как когда-то про рейсы, теперь про степи в красных маках. Звал ее с собой. Будешь, мол, степь писать, казахов учить живописи. Она смеялась:

– Откуда ты такой взялся?

А когда сдал уже экзамены во ВГИК, прописался в общежитии, позвонил. Она не удивилась, сказала, как будто не расставались:

– Есть билеты на Международный кинофестиваль. Фильм «Мост через реку Квай». Пойдем?

Тогда, уже сидя в зале Дома композиторов, я понял по-настоящему, из какой она семьи. Ну, отец композитор. Подумаешь. Ни его, ни мать ее я не видел. Нормальная девчонка. Выпить может. Слова знала, если что. Стали встречаться по-взрослому. Вся копившаяся годы скитаний нежность и страсть вырвались на волю. Наташа была счастлива. Она доставала билеты на недоступную Таганку, на нас оглядывались: никто еще не видел ее с моряком. Костюм я себе так и не пошил, ходил в форме. И однажды она сказала как-то просто, будто о пустяке:

– Вот что, ты давай не уходи, оставайся здесь, – она имела в виду свою комнату. – Все равно родителей нет. Они в Японии на целый месяц. А Поля и так все знает.

О любви ни тогда, ни потом не было сказано ни слова. Когда я попытался как-то неуклюже выразить свои чувства корзиной цветов с романтической запиской, меня высмеяли. Кто отучил ее от высоких слов? Не знаю. Но мне нравились ее независимость и насмешливость. А как она красиво пользовалась матом! Это сближало неудавшегося морехода и московскую интеллигенцию.

Поля, маленькая хлопотунья, деревенская простота и строгость – это ее няня, взятая в этот дом еще с довоенных лет. И ей хорошо известны бывшие наташины женихи: и вальяжный поэт Игорь Волгин, и самоуверенный брат Майи Плисецкой Азарий, и ироничный Борис Маклярский, сын известного сценариста, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика». Почему Наташа выбрала провинциала – идеалиста, удивлявшегося тому, что здесь давно никого не трогало? Кого волнуют сегодня комсомольские стройки? Но она выбрала. Я бы не осмелился. Это Андрон Кончаловский мог позвонить по международному в Осло и сказать кинозвезде Лив Ульман:

– Я русский режиссер, хочу с вами встретиться.

Наташа не похожа на Андрона, но в ней та же уверенность:

– Я дочь Хренникова и могу позволить себе брак по любви, – сказала как-то она. Кто б спорил. Я впервые чувствовал себя по-настоящему вернувшимся на сушу.

Родители прилетели, и ей-таки досталось от матери. Я не знал, куда деваться от стыда. Но ее отец позвал в кабинет, закрыл дверь:

– Не обращай внимания. Клара такой человек. Для меня главное: Наташа тебя любит. Значит, так тому и быть.

Так и остался я в ее комнате… Выходить лишний раз стеснялся. Но завтракали всегда все вместе. Ночами выполнял важное поручение – развозил особо важных иностранных гостей после позднего ужина по гостиницам. Однажды, когда мы были одни дома, Наташа взяла за руку, усадила в гостиной, поставила пластинку:

– Слушай. Это «Как соловей о розе». Папина песня любви.

Я слушаю сладчайшую мелодию: «Звезда моя, краса моя, ты лучшая из женщин…» и вдруг понимаю, что Наташа говорит музыкой отца что-то важное. Ей, далекой от сентиментальности, так было, наверное, легче сказать о своих чувствах. Мне сейчас кажется, именно этот момент соединил нас на много лет. Нам было по 25, и родились мы с ней в один год, в один месяц и один день…

И было нам счастье.

Я еще долго буду озираться вокруг себя, как бы запоминая дорогу своей второй жизни. Москва, ВГИК, Наташа – это впечатления посильней заграничных. Там, в тех рейсах, по чужим городам мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас здесь, в Москве, стало быть, мой дом? Трудно привыкнуть. Так и не привык.

Тридцать лет выпало жить в доме, куда запросто входила великая, спокойно несущая свою славу первой певицы мира Мария Калас, где сыпал анекдотами легендарный Мстислав Ростропович с надменной Галиной Вишневской, где сидела рядом Лина Ивановна, худенькая подвижная, многострадальная вдова композитора Прокофьева, мать его двоих детей. В этом доме она как член семьи. Когда Лина Ивановна вернулась из заключения, ТНХ выхлопотал ей пенсию и квартиру из фондов Союза композиторов. Прокофьев был его кумиром, и лично заботиться о Лине Ивановне он считал своим долгом. Меня она поразила тем, что однажды, поставив рядом два стула спинками друг к другу, оперлась на них прямыми руками и подняла стройные ножки в прямой угол:

– А ты так сможешь, молодой человек?

Ей 70 и лагеря за спиной, мне едва тридцать и я гимнаст. Ей мой угол нравится. Ей вообще нравятся молодые люди. И это помогает мне освоиться.

Одним из первых, проявивших внимание к залетной птице, был автор песни «Пусть всегда будет солнце» Аркадий Ильич Островский. О таких говорят, душевный человек. Он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, на всю жизнь остался, что называется, своим в доску. Чувствуя мое смущение, он подбадривал:

– Чего ты робеешь? Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные люди. Не дрефь, моряк, все будет хорошо!

В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на Горького. Аркадий Ильич подошел, подсказал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, как бы благословляя на новую жизнь.

Он ушел первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, в воде случился приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш друг и большой ученый Миша Островский со своей Раей.

Еще один добрый человек – Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Тихон отстраненно слушал его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта.

Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. Но по-детски всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этого счастья. Великий скрипач, он признавался, как волнуется перед каждым концертом, играя и старые, и только что выученные произведения.

Мы любили встречать Новый Год у них в Архангельском. Снег хрустит под шинами, въезжаем во двор дачи часам к одиннадцати. Длинный, от стены до стены стол, густо уставленный салатами, ветчиной, икрой, прочими вкусностями. И обязательный сюрприз – новогодняя страшилка из уст друга семьи замминистра юстиции СССР Николая Александровича Осетрова. Юрист умел рассказать неизвестные истории о страшных преступлениях так, что жевать за столом переставали. Например, как один из братьев Запашных, знаменитых дрессировщиков советского цирка, зарезал свою красавицу жену, долго членил ее на части, сложил их в чемоданы, спрятал под кровать и, рыдая, позвонил в милицию…

– Вот что ревность делает с человеком, – закончил Николай Александрович как раз к полночи.

После звона бокалов и криков ура иностранное кино в домашнем кинотеатре. Что-то с участием Симоны Синьоре и Ива Монтана – недавний подарок звездной пары.

Ближний круг семьи Хренниковых просто не мыслим без этой талантливой и трогательно беспомощной семьи. Но однажды внезапно и непредсказуемо придет та трагическая декабрьская ночь 1982 года. Под утро раздастся телефонный звонок, сдавленный голос Лизы звучит глухо:

– Тихон, Леня… только что звонили… Он где-то на станции… между Москвой и Клином… что делать?… кто?… как найти?…

Тихон Николаевич смотрит на меня. Я киваю головой и быстро одеваюсь. Несусь в темноте вдвоем с другом семьи вдоль путей электрички. На замызганной станции темно и пусто. Подслеповатая лампочка без плафона освещает маленькое смятое тело, вытащенное кем-то из вагона на каменную скамейку. Черные брюки расстегнуты, белая рубашка растерзана на груди, уже холодные руки с тонкими нервными пальцами свисают в одну сторону, как-то отдельно от тела. Никто. Труп на ночном полустанке. Ни души вокруг. Застывшее в муке лицо. Бомж? Нищий? Великий музыкант. Под лавкой – черный футляр. Гварнери…

В центре стоят Леонид Коган, Андрюшка, Тихон Хренников, сидят Клара в центре, слева от нее Лиза Гиллильс, жена Когана.

Тогда я еще не ведал, что параллельно с моей новой жизнью существовал в Москве полуподпольный мир богемы из диссидентствующих художников, поэтов, артистов, осколков творческой интеллигенции, за которыми зорко присматривали соответствующие люди в штатском. Таланты предпочитали работать дворниками и кочегарами, писать в стол, круто пить и развратничать, но не изменять себе. К моему появлению в Москве уже не было легендарного Саши Асаркана, который бы точно ввел, втащил бы меня к ним. Мы с Наташей знавали Льва Прыгунова, красивого актера и обаятельного человека, но не знали, что он мыкался по съемным коммуналкам и был вхож не только вверх, но и вниз. Впрочем, где верх, где низ, каждый выбирал сам. Мне этот мир выпавших из советского общества одаренных антисоветчиков, что собирался в ночных буфетах гостиниц «Националь» и «Украина», в частных квартирах и салонах художников, продающих свои странные картины иностранцам, был просто неведом.

Я знал других, успешных. И рассматривая их вблизи с открытым, но молчащим ртом, испытывал восторг и разочарование. Привыкший лидерствовать, спорить на острые темы среди горячих, но легких голов, какую беспечно носил сам, я оказался среди гениев, которые в быту и рядом не стояли рядом с теми шедеврами, по которым их знал мир. Где прячется эта гениальность, когда художник жует колбасу, храпит во сне, бранится с женой, сплетничает о коллегах или боится вслух сказать, что думает?

Всматривался, прислушивался к каждому слову, ища в их частной жизни, в разговорах между собой и в оброненных невзначай фразах ответы на свои вопросы. И не находил.

И еще мне, профану, ужасно хотелось понять тайну творчества, увидеть, как рождаются мелодии и образы, и вообще, откуда оно, творчество это, черпает себя. И может ли родиться шедевр по заданию, например, Министерства культуры? Я с этим приставал к ТНХ, пока он не рассказал смешную историю. Однажды в доме творчества во время обеда к Шостаковичу подсел его поклонник и спросил, поедая глазами своего кумира:

– Дорогой Дмитрий Дмитриевич, откройте, ну, как вам удается писать такую гениальную музыку? Шостакович остановил ложку у рта и ответил невозмутимо:

– Сейчас. Доем и открою.

Талант – как деньги, говорил Шолом Алейхем, – или он есть или его нет. Неправда. Вот, если деньги есть, но их мало, то как? Так и с талантом. Мне иногда казалось, я все могу. А чаще, какой же я дурак. Дурачок, городской сумасшедший. Чего к людям пристаешь? А потом говорил себе, ничего, я же учусь. И радуйся, что есть у кого.

Первый урок, кстати, преподала Наташа. Увидела, как я окинул привычным взглядом красивую девчонку за прилавком, и тут же – раз! – и, как кошка, ногтями по щеке: не засматривайся! Я покраснел, смолчал виновато, а кровавые полосы остались, напоминая, чья я теперь собственность. Нет, Наташа. Я люблю тебя. Но мне нравятся женщины…

ТНХ интересовался моими первыми статьями во вгиковские сборники. Полистал как-то, вернул:

– Не пиши умно, пиши просто. Если не дурак, получится.

С тестем

Я помалкивал, а про себя думал, что он понимает в социологии? Оказалось, социология тут ни при чем. Он знал что-то большее и подсказывал ненавязчиво. Деликатный человек.

Хотя приймак украинское словечко, оно и в России приймак. Царапины на самолюбии возникают неожиданно. Наташа уже отдавила мне ногу под столом: оставь свои одесские шуточки! Прощай, одесское острословие. Дневник я тоже забросил. Что слово мое? Ничего еще оно не значило. Это сестра моя училась в одесской консерватории, а я в спортзал ходил, кольца, брусья, турник… Поверить, что неправильные аккорды Прокофьева – это гениальное новаторство, или что Шостакович выразил время, еще можно. Но представить, как с одного прослушивания повторить наизусть целую симфонию? А вот этот тщедушный мальчик, Павлик Коган, он может. Потому что он из такой семьи или это поцелуй Бога? Меня, видно, никто не целовал…

Сосед наш Володя, глядя на мою, еще не старую, но стоптанную обувь как-то сказал:

– Знаешь что надо, чтобы туфли были всегда как новые?

– Ну, и что же? – спросил я, задетый замечанием.

– Надо иметь несколько пар – для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно. Вот как у меня. – И он показал полку с обувью… Важный совет.

Полутемный коридор с нанизанными на него комнатами: справа кухня, спальня, детская. Слева гостиная с длинным столом и кабинет, едва вмещающий диван, стол, шкаф и рояль. Коридор тесен, он завален до потолка книгами, нотами, журналами. Еда простая: сосиски, яйцо всмятку, чай с лимоном. Обед из спецстоловой в алюминиевых судках: суп протертый, котлеты, тефтели с гречкой, компот. ТНХ пуще всех деликатесов любил чайную колбасу.

И было мне поручение – ездить с шофером в Дом на набережной за едой. Специальной книжечкой с талонами снабжали членов ЦК и депутатов Верховного Совета. Причем, разные они были. Наша – самого нижнего уровня. Подороже, и по ней не все продукты шли. Но и того, что можно, достаточно: и красная – черная икра, и балык, и ветчина, и карбонат, и чайная колбаса с чесноком, и угорь… Но мы брали обычный обед – суп протертый, котлеты, компот. Зато полные судки на один талон. Для гостей.

В квартире на Миусах. Что-то маловато сегодня за столом. Обычно народу больше. А моя правая в гипсе, сломал палец на тренировке.

За большим всегда раздвинутым столом гости. Хозяева не едят в одиночестве. Сидят за полночь, шутят шумно, но без алкоголя. То и дело звонит телефон. Он у Тихона под рукой. Вон, виден на фото. ТНХ обожал еврейские, армянские анекдоты, хохотал звонко, от души. В отличие от Шостаковича, который, помню, ни разу даже не улыбнулся на спектакле Аркадия Райкина для членов Комитета по Сталинским премиям. Райкин по этому поводу страшно переживал, вдруг премию не дадут. А я смотрел тогда и думал: вот гений музыки, тончайших чувств властитель, а человек неуживчивый, колючий… Почему?

О жизни, о философии, о литературе, о политике во время тех застолий – ни слова. Я представлял себе, как неприлично прозвучали бы здесь мои вопросы, да и любая тема из газет, например.

– Ну, и что? – говорил я сам себе. Художник высказывается в своем творчестве. Зачем ему подвергать себя опасности за пределами его, так сказать, профессиональной компетентности? Они это уже проходили, научены, как себя вести в приличном обществе. В конечном счете, художника судит история по его произведениям, так что можно и помолчать. И просто набраться терпения…

Вспоминаю, кто ж сидел за тем длинным столом в разное время? Ну, старшая сестра Клары, бывшая актриса немого кино тетя Маня, практически жившая в доме. Высокий, худой, капризный брат дядя Миша, красный партизан из конницы Буденного, известный в Москве коллекционер марок. Рассказывает театральные новости и подыскивает по ходу разговора рифмы давний друг семьи, не имеющий возраста поэт и актер театра Советской армии, автор текстов к опереттам ТНХ Яков Халецкий. Он влюблен всю жизнь в Клару. По праздникам приходят важный Серафим Туликов, ироничный Оскар Фельцман.

С его сыном Володей, по весне полетим в Сочи. Он сбегал туда от весенней аллергии, а я в сочинский «Спутник» с лекциями. Запомнится это веселое путешествие его остротами, в котором проступали черты одессита. Володя, однако, скоро попадет в отказники и просидит почти 10 лет без концертов, разучивая дома репертуар мировой классики. Потом его примет в Белом Доме президент США, и пианист Владимир Фельцман сделает успешную исполнительскую карьеру. Рафинированный, изысканный и недоступный, он уединится под Нью-Йорком в доме в лесу, где бродят олени. Через сорок лет мы встретимся с ним на его гастролях в Лос-Анджелесе, и он меня не узнает. Потом пришлет коллекцию своих записей с теплой надписью…

Лето, когда родился Андрей, проходило на даче, на Николиной горе. Старый, кренившийся деревянный дом, купленный Тихоном у бывшего министра высшего образования СССР Каюрова, не торопясь, чинил Полин брат, алкаш с золотыми руками. «Крючок» звали его заглаза, таким он был весь скрюченным и невзрачным. Клара свозила на дачу в сторожку тюками, коробками, ящиками старые журналы и газеты. В сыром подвале стояли забытые всеми банки с разными солениями и вареньем. Сад, в котором когда – то были высажены десятки редких пород цветов, кустарников и плодовых деревьев, быстро дичал. Я как-то взялся за подступившую к самому дому бузину. Клара, приехавшая из города с очередным тюком, раз и навсегда поставила на место:

– Не твое, не трожь!

Спорить я не стал. И правда, не мое. Хотя можно было бы и не тыкать носом. Я вообще дачу, лес, грибы и всю эту северную экзотику в гробу видал. Мне б горячий песок да ласковое море до горизонта.

Полюбились лишь три сросшиеся, как сестры, молоденькие березки справа у крыльца. Они будут расти вместе с сыном, которого мы уже ждали. Но, спустя годы и годы, вступив во владение дедовским наследством, взрослый уже Андрей их спилит, не ведая, что творит. Почему-то станет особенно больно от того, что он даже никого не спросит. Я увижу осиротевшее, голое крыльцо, и семья окончательно уйдет-уплывет куда-то за голубой горизонт, чтобы уже никогда не вернуться. Это случится позже, много лет спустя. А пока…

Округлившаяся Наташа пишет с балкона пейзажи вплотную подступающих к даче теплых, рыжих в лучах солнца высоченных сосен. Ходим на речку, песчаный пятачок у подножья Николиной горы, там роятся мелкие и средние дети известных родителей. За нашим забором – дача Ботвинника, чемпиона мира по шахматам, дальше имение Михалковых, где на обширной территории за высоким забором плодились дачки многочисленного семейства, за поворотом – дача гостеприимной пары знаменитых песенников Пахмутовой и Добронравова, на задах – комсомольская дача, где Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, ходил по двору и стрелял от нечего делать из ружья галок. Правда, почти через полвека его дочь, нашедшая меня на фейсбуке объяснит, что это папа учил ее стрелять. По бутылкам.

Иногда к Михалковым наезжал Слава Овчинников. Автор музыки к фильму Бондарчука «Война и мир» – талант и разгильдяй в одном флаконе, любил бродить ночами вокруг дома и пугать беременную Наташу длинными завываниями в кромешной темноте:

– Ната-а-а-ша-а-а! А-у-у-у!..

Говорят, он вот так, шутя и играя, соблазнил юную японскую скрипачку – вундеркинда Йоко Сато, учившуюся в Московской консерватории. Ее привез из Японии Тихон Николаевич как редкую птицу. Она и была такой, всегда готовой взлететь и исчезнуть. А Слава… Что с него взять? Шалопай. Может, сам и распускал такие слухи. Я же ощущал за его вечной бравадой желанную свободу от всяческих шор, включая, я думаю, и от идеологических и от нравственных. Хорошо, что он реализовался в музыке, а не в политике…

Сам ТНХ бывал здесь редко, в основном на заседаниях Правления дачного кооператива РАНИС (работников науки и искусств). Его сразу избрали председателем Правления. Недаром Овчинников говорил, подняв палец кверху:

– Мой шеф – гениальный дипломат.

За ТНХ тянулись на дачу и гости. Громкоголосая и монументальная создательница Всесоюзного детского музыкального театра, знаменитая Наталья Сац, любила сидеть на веранде с книгой. Властно приглашала присесть рядом, расспрашивала. Видно было, что ей интересно. Рассказывала и сама довольно страшные вещи. Как трясясь в тюремном вагоне над очком, выронила в него под бежавший поезд свое недоношенное дитя. Как допрашивал ее на Лубянке начальник отдела интеллигенции генерал Леонид Райхман. Он сидел за столом, уставленном разными деликатесами и напитками, аппетитно ел украинский борщ. Она, после двух недель на ржавой селедке, почти без воды, стояла перед ним, шатаясь от голода и жажды. Он улыбался…

Так случилось, что с этим Райхманом мне довелось столкнуться лицом к лицу на дне рождения соседа Володи. Того, что учил меня менять обувь. Пожилой, округлый и лысый мужчина произнес тост, обращаясь к собравшейся компании молодых людей:

– Я пью за ваше заботливо выращенное партией прекрасное поколение, за ваши успехи на благо нашей великой Родины. Мы много сделали для того, чтобы вы были счастливыми.

– Кто это? – толкнул я Наташу под столом.

– Это Леонид Райхман, потом расскажу, – ответила Наташа.

Но мне не надо было рассказывать. Я уже знал его. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вскочил и, перебивая лившуюся мягкой струей речь, прокричал:

– Да как вам не стыдно появляться на людях, смотреть нам в глаза? Пить с вами за одним столом – это скорбление памяти вами замученных! Позор!

Оттолкнув стул, задыхаясь от волны, перехватившей горло, я выскочил в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. Праздничное застолье замерло. За дверью стояла звенящая тишина. Или это звенело в ушах? Приоткрылась дверь, и ко мне подошел он. Присел на кровать, где я лежал, уткнувшись лицом в одеяло, и начал говорить. Тихо, медленно, глухо:

– Молодой человек, вы ничего не знаете про наше время. И хорошо, что не знаете. Но поймите одно: мы были вынуждены, такие были обстоятельства. Шла война, классовая, жестокая война, мы верили в победу, и тяжелой ценой, но мы победили, вы должны понять и простить нас, мы многим и многими жертвовали во имя будущего. Оно пришло, и вы счастливы уже тем, что живете в другое, невинное время. Простите нас…

Потом он встал и тихо ушел. Как кончился тот день рождения, не помню. Но Наталью Сац похоронившую не без помощи Сталина трех мужей и пребывавшую замужем за четвертым, который был моложе ее лет на сорок, буду помнить всегда. Она учила меня не тушеваться, ценить себя в любых обстоятельствах, а, главное, делать дело, которому не стыдно посвятить жизнь.

…Наташа на корточках обновляла клумбу перед крыльцом, когда начали отходить воды. До Кунцевской больницы отсюда близко. Пришла машина, ее забрали и там, в Кремлевке, через несколько часов родится Андрей, для которого в будущем эта дача станет по-настоящему родным домом, родовым имением. Рядом он выстроит еще домину, и это уже будет гнездом его собственного семейства…

Хвастаться нечем: радость отцовства теща отобрала вместе с пеленками, бессонными ночами и прочими родительскими хлопотами. Я ныл: пора жить самостоятельно! Наташа же никуда не стремилась, ей было удобно и уютно с родителями. В конце концов, когда неутомимая Клара путем многочисленных обменов вселит нас в двухкомнатную квартиру на той же лестничной клетке, я попытаюсь забрать малыша. Дважды переносил его с коляской через площадку. Вечером он оказывался снова на той половине. Понятное дело, там няньки, игрушки, баба-бабу, бутылочки-тарелочки, еда под рукой. А здесь? У меня аспирантура, у Наташи – театр. Целыми днями никого дома.

Мы были счастливы…

Так что грех жаловаться. Потом, никто же не запрещает: приходи, поиграй с малышом. И иди себе, пиши диссертацию. Я утешал себя: Пушкина так вообще воспитала няня Арина Родионовна. Вот ее он и любил. Так и Андрей, воспитанный бабушкой Кларой, к отцу впоследствии не будет испытывать горячих чувств. Но разве думаешь о дальних последствиях, которые сами без твоего ведома и согласия созревают в утробе времени?

Светская жизнь композитора – его премьеры и концерты. На них – вся семья и многочисленные друзья дома, коллеги. Списки всегда составляла Клара. В Большом театре перед началом балета «Любовью за любовь» толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока:

– Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов – самого Тихона Николаевича! Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?

По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший Илья Глазунов. ТНХ чуть попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли. Мне казалось, что всем окружающим стало неловко. Но, возможно, я ошибался. Избавившись от сияющего счастьем Глазунова благодаря появлению из-за вешалки верной Клары, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…

Дома у ТНХ таких выходок не допускалось. Во всяком случае, не припомню. Зато была в доме важная книга – тетрадь. Лежала она у телефона. В нее записывались ВСЕ телефонные звонки – кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала записывать каждый звонок. Я недоумевал, зачем? Но тоже записывал. Надо было записать, что манина племянница поступила-таки в институт. Что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, это безобразие. Значит, будут снова звонить, вечером. Кому-то нужна поездка заграницу. Кому-то надо достать лекарства в Кремлевке. Срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? А можно показать талантливого мальчика? Ну, просто гений, вундеркинд. А вот звонок из Ростова, просят передать благодарность… Или случился скандал в дачном кооперативе, надо срочно приехать на заседание Правления. Или…

Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:

– Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.

Ужас в том, что такое время для него все равно наступило, когда рухнула империя, и ядовитые языки назвали его сталинским ставленником, душителем свободы в Союзе композиторов. Это было неправдой, он будет тяжело страдать, но никогда не оправдываться. Сильный, хорошо выписанный эпохой характер.

Страсть к водным лыжам – вот что связало меня с Микаэлом Таривердиевым. В Сухуми, в композиторском санатории «Лилэ» носились за быстроходным катером. В одно такое лето, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувшей головы, я врезался в пирс. Сломал обе кисти на глазах хором ахнувшего пляжа. Обмякшего, испуганного отвезли в местную больничку, заковали в гипс и обкололи обезболивающими. Через пару дней я снова полез на доску, держа парус гипсовыми обрубками с торчащими из них пальцами. Кайф! Но на левой руке кости срослись из-за этих экспериментов неправильно. Пришлось ломать и снова месяц ходить в гипсе. Не стоило лезть на доску с поломанными руками… Мы с Микаэлом гоняли и на его даче в Химках, где хранилась доска с парусом и для меня.

У него были огромные лапы. Именно лапы, а не руки. Этими мягкими лапами он накрывал две октавы, и, не глядя, отыскивал ими нужные ему звуки. Так рождалась песня. Я сидел рядом и ел с тарелки мягкий, с хрустящими на зубах семечками, инжир. Он наигрывал, нащупывал то, что должно было стать темой до сих пор любимой народом разных стран мелодии.

Потом мы шли на пляж, брали по доске, поднимали паруса и неслись аж до Сухуми, подрезая друг друга на смене галса. Усталые, падали на горячий песок, и он лежал на спине, длинный, как удав Каа, приподняв вытянутую голову и медленно поворачивал ее, следя за женским миром оливковыми глазами. И женщины, эти бандерлоги нашей тайной, второй жизни полов, шли на этот взгляд, как завороженные…

После премьеры своего знаменитого телефильма, сделавшего его сразу еще более, невероятно популярным, он получил эту ехидную международную телеграмму: «Поздравляю успехом моей музыки в вашем фильме» – Фрэнсис Лей. Он чуть не плакал:

– Сволочь Никита, услышал одну ноту и опозорил на всю страну!

Он был почему-то уверен, что это проделки Никиты Богословского, прославившегося еще с 40-х своими рискованными розыгрышами не меньше, чем музыкой.

Микаэл уже работал над другим фильмом, и проникающий в душу лиризм его новых песен, сделает и этот фильм классикой советского кино. Его будут традиционно показывать под Новый год уж какое десятилетие подряд… Микаэл пользовался авторитетом среди киношников, был одним из активных секретарей в нашем Союзе кинематографистов. Его любили и там и там, хотя ТНХ, как я понял, считал его фрондером и ребенком в политике. Микаэлу я этого естественно не говорил.

По его просьбе я писал коротенькое либретто «Девушка и смерть» по мотивам горьковской «Старухи Изергиль». Он сочинил прелестную романтическую музыку, Вера Бакадоро начала ставить балет в Большом. Не успела. Начнется перестройка, новая жизнь, Микаэла начнут терзать болезни. Он много курил и, несмотря на пережитый инфаркт, не бросал:

– Не буду я изменять своим привычкам, – отмахивался он небрежно от тревожащихся за него друзей, – пусть будет, что будет. Подумаешь, жизнь.

Он чувствовал вечность.

С очередным приступом самолетом его отправили в Лондон. Там сделали операцию на открытом сердце. Он вернулся, я встретил его на пороге Дома кино. В разрез белой рубашки апаш виднелся багровый шрам. Его любили за талант, незлобивость и страсть к справедливости. За детскую открытость, за интерес к людям. Не забуду его вечно простуженный, клокочущий голос. Орел, слетевший с кавказских вершин на промозглые московские улицы. Впрочем, у него был «Мерседес», которым он очень гордился… Микаэль ушел, а его верная подруга посвятит свою жизнь сохранению памяти о нем и его музыке. Верочка, Микаэль заслужил твою преданность и любовь…

В 1982-м меня потрясет смерть другого композитора. В Большом давали балет «Макбет». Его автор, шестидесятилетний красавец, композитор Кирилл Молчанов, отец Володи Молчанова, в недалеком будущем обаятельного телеведущего, сидел как всегда в директорской ложе. Высокий, вальяжный, с крупным значительным лицом, похожим на Пастернака. Там, за тяжелой бордовой завесой, отделявшей от зрителей ложу, стоящую почти на сцене, в темной ее глубине он вдруг схватился за сердце, сдержал стон, чтобы не испугать танцоров и умер. Красивая смерть. Но все равно смерть. Трагедия. Леди Макбет в тот вечер танцевала его жена, звезда Большого Нина Тимофеева. Ей сказали в антракте. Она охнула, опустилась на стул, отсиделась и пошла танцевать дальше. Спектакль шел, как ни в чем ни бывало. Никто из зрителей в тот вечер так и не узнал, что произошло за кулисами.

Искусство требует жертв. Но не таких, подумалось. Зритель должен знать, какой ценой оплачен сегодня его билет. И этот спектакль остался бы тогда в его памяти на всю жизнь, как прощание с большим художником, как подвиг его жены, на их глазах уже взвалившей на себя крест потери.

Много лиц из той растянувшейся на тридцать лет жизни останутся в памяти навсегда. Виолончелист Миша Хомицер, избалованный еврейский ребенок, вечно жаловался на жизнь, неряшливо ел и небрежно одевался. С ТНХ они удалялись в кабинет, где обсуждали нюансы разучиваемого Мишей концерта. Однажды Миша вернется из Одессы с гастролей с молодой девицей, которая быстро стала его женой. Надо было видеть, как он был горд своим приобретением. Пока жена не наставила ему рога и не свалила с молодым человеком, прихватив часть имущества. Миша обиделся и уехал преподавать в Финляндию, потом, кажется, в Израиль.

Клара любила Володю Спивакова. Его нельзя было не любить, полного энергией, обаятельного, спортивного. Почему-то после ужина в большой квартире он оказывался у нас напротив и, сидя на кухне, охмурял Наташу своим бархатным эротическим басом. Она охотно принимала его ухаживания, а я после полуночи их покидал и уходил спать, чтя нашу флотскую мудрость: «жена моего друга – не женщина». Чтил ли ее Володя, я так никогда и не узнаю, но когда он возвращался с гастролей, он привозил подарки обоим.

Консерваторская молодежь часто бывала в доме у своего педагога. Сашу Чайковского просто обожал маленький Андрюша, которого слегка насмешливый и дружелюбный Саша задаривал его моделями машин из своей коллекции. Он вообще не выглядел композитором, когда возился с Андреем или болтал с нами на разные темы. Кто бы мог тогда подумать, что сын Андрюши будет учиться в консерватории, где ректором станет этот дурачившийся с его отцом Александр Чайковский?

Вот кто и был и выглядел композитором, так это Таня Чудова. Серьезная, всегда воодушевленная своим творчеством, с ней, казалось, ни о чем кроме музыки и не поговоришь. Именно Тане передаст ТНХ своего правнука, когда у того проснется интерес к музыке. Зато с Ираклием Габичвадзе, сыном известного грузинского композитора, который дружил с Тихоном, все было иначе. Он тоже писал музыку и учился в консерватории, но если он и говорил о чем-то с глубоким знанием дела, так это о женщинах.

Ни разу не видел его раздраженным, обиженным, злым, неприветливым. Кажется, Тихону доставляло наслаждение просто слушать голоса своих коллег, соратников, учеников. Он так и помнится мне: во главе большого стола, немного грузноватый с годами. Чуть прикрыв глаза, он то ли дремлет, то ли слушает. Или сочиняет? Он не умел, но пытался рассказывать анекдоты. Зато каким он был слушателем! Когда за столом оказывался Ростропович, все оживлялись. Слава был, что называется, записной хохмач, ирония сквозила в его глазах как легкий сквознячок, когда он смотрел на собеседника, готовя очередной каламбур или шутку. Любил розыгрыши. Помню историю, как приятель-гинеколог приглашал его посмотреть на хорошеньких пациенток. Он входил в кабинет в белом халате, рассматривал обнаженку, важно кивал головой.

– Взгляните, коллега. Вам не кажется, что это сложный случай?

Правда это или нет, неважно, но гомерический хохот того стоил.

Миша Хомицер ревниво относился к Растроповичу:

– Это же не музыкант! Это артист, забавляющий публику жестами, голосом, всем, чем угодно. Ну, и виолончелью, в дополнение…

То же, кстати, можно было сказать и о Спивакове, умело режиссировавшим свои концерты. «Виртуозов Москвы», кстати, он действительно представлял сам, не стесняясь говорить с залом своим бархатным басом. То, что не нравилось Мише, как раз очень нравилось мне. Но это, конечно, дело вкуса.

Двадцатитрехлетнего Александра Градского привел к ТНХ пробивной Андрон Кончаловский. Он тогда снимал «Романс о влюбленных», был буквально влюблен в ошеломительный дар юного Градского, покрывшего всю остальную музыку в его новаторском фильме, как бык овцу. Андрон горел желанием поделиться своим открытием с главным человеком в советской музыке. Речь шла о композиторском факультете консерватории.

Андрон нахваливал Сашу, которого считал своим открытием, Саша держался напористо и независимо. Он уже прославился своими «Скоморохами», учился вокалу в Институте Гнесина и теперь ему хотелось еще и в класс композиции. Тихону Градский понравился, и Саша скоро оказался у него в классе. И потом вспоминал это время с благодарностью. Однако его неуемная энергия и полеты фантазии оказались несовместимыми с академизмом консерватории, где надо было сдавать экзамены. Он все-таки вылетел оттуда так же стремительно, как и влетел.

С Сашей мы быстро перешли на «ты» и не раз пересекались по жизни. Попасть на его концерты было уже тогда не просто, но достаточно было звонка… Позже, уже в перестроечные годы, совершенно неожиданно столкнутся наши интересы на одном и том же объекте – кинотеатре «Буревестник». Градский будет тогда в зените славы, и всемогущий Лужков, не глядя, подмахнет ему бумагу, которой «Буревестник» передавался ему под музыкальный центр, забыв или не заметив, что уже больше года к тому времени в старом кинотеатре велся ремонт силами моего детища – АСКа (Американо-Советской Киноинициативы).

– Мне говорили, что ты моряк и бывал в Греции? – спрашивает меня демонической красоты темноволосая смуглая женщина, сидя рядом в первом ряду Большого зала консерватории. Это Мария Каллас. Я никого не вижу и не слышу вокруг кроме нее. Великая певица и подруга миллиардера Онассиса. Ухо мое повернуто к сцене, а глаза на нее, только на нее. У нее получалось естественно не млеть от восхищенных взглядов. Просто отвечать каждому, кто сумел дотянуться. Но вот зазвучала музыка и все изменилось. Большие темные очки скрыли ее глаза, она ушла в себя и стала статуей, похожей на Нефертити.

Да, понятно почему со слезами будет говорить мне о ней обожавший ее мой друг и будущий редактор моей первой большой книги Влад Костин. Он прочтет мне знаменитые к тому времени строки из ее писем Онасису:

«Ты не верил, что я могу умереть от любви. Знай же: я умерла. Мир оглох. Я больше не могу петь. Нет, ты будешь это читать. Я тебя заставлю. Ты повсюду будешь слышать мой пропавший голос – он будет преследовать тебя даже во сне, он окружит тебя, лишит рассудка, и ты сдашься, потому что он умеет брать любые крепости. Он достанет тебя из розовых объятий куклы Жаклин. Он за меня отомстит…»

Когда в Москву приехал непревзойденный Нино Рота и появился в квартире ТНХ на Готвальда, мы с Наташей еще жили там. Значит, это было до 1980 года. После ужина, за которым двум весельчакам не нужен был переводчик, хозяин повел гостя в кабинет показывать свои песни. Миниатюрный, шумный и непосредственный Нино слушал, ахал, наконец, обнял Тихона и чуть не расплакался.

– Ты мне, как брат! Понимаешь? Ты так же чувствуешь музыку, как я сам, черт бы меня побрал!

Они пели, наигрывая по очереди свои мелодии, о чем-то говорили, перебивая друг друга и прекрасно понимая незнакомые слова, и не хотели расставаться. Уже перед рассветом решили, что Нино останется ночевать. Он никак не мог успокоиться:

– Ты знаешь, – говорил он мне, – твой тесть в Голливуде был бы уже десять раз миллионером!

И всерьез уговаривал Секретаря Союза Композиторов СССР, лауреата многих государственных премий и кавалера Ордена Ленина и Золотой Звезды уехать в Америку.

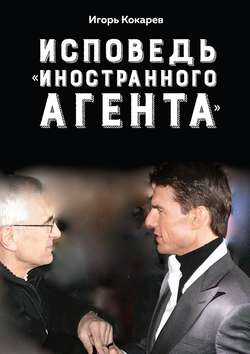

Позже уже в Перестройку, когда разрешено будет водить в дом иностранцев, нас пожалуют своим присутствием и юный Том Круз, и знаменитый режиссер Норман Джюиссон, автор доброй комедии «Русские идут!», и лос-анджелесский продюсер Марк Карлайнер, который с моей подачи в звездный 1989 год будет снимать в Москве фильм о Сталине.

Множество певцов, певиц, исполнителей прошло на моих глазах через этот дом. Слышу как-то звонок в дверь, иду открывать. От неожиданности ойкаю: на таких ослепительных женщин вблизи смотреть неприлично, глаза квадратом. А она смеется.

– В-в-вы к кому? – еле выговорил.

– К Тихону Николаевичу, он же здесь живет? – довольная произведенным эффектом отвечает красавица. Это же Сенчина, прихожу я в себя, певица из Ленинграда! Провожаю гостью в кабинет, отхожу от смущения и думаю: надо же быть такой сногсшибательной! Понятно, что композиторы пишут ей песни. Как хорошо быть генералом…

Но то было время восхождения все же другой звезды, Аллы. Пугачеву видел близко и часто. Еще тогда, когда можно было с ней и на кухне посидеть, потолковать о ее песнях, стремительно набиравших популярность. Она внимательно слушала мои самоуверенные критические замечания. Не соглашалась, но моя смелость ей нравилась. Смеялась своим хрипловатым горловым голосом:

– Да, наверное, так. Но людям-то нравится? Как тут быть?

Звала на свои концерты в Лужниках. Я приходил, стоял за кулисами, видел, как она собиралась перед выходом, злая на кого-то из свиты, резко отметая полы цветного плаща, выходила под прожектора уже улыбаясь. Победительница, фея всех золушек на свете. Она играла, пела, крутила и вертела переполненным стадионом, как ей хотелось, наслаждалась сама собой и произведенным эффектом. Вот она сходит со сцены под гром оваций, заходит за кулисы, уже расслабляясь и выходя из образа, и подмигивает мне… Вечная звезда, актриса и женщина.

С кем в данный момент работает композитор, с тем он и дружит. Часто работа заканчивается, а дружба остается. Так получилось и с Верой Бокадорро, французской балериной, еще девчонкой приехавшей на стажировку в Большой. Она давно в Москве, не в последнюю очередь из-за Лиепы, от которого, поговаривали, у нее дочь. Вера уже не танцует, она балетмейстер и с успехом ставит на сцене Большого «Много шума из ничего».

Спектакль останется в репертуаре на много лет, будет идти больше сотни раз, и я не пропущу ни один. Я знаю всех танцоров и музыкантов в яме – они мои слушатели Университета марксизма-ленинизма. Сижу всегда в директорской ложе (она вдвинута справа в край сцены) рядом с ТНХ, киваю музыкантам в оркестровой яме, перемигиваюсь с танцорами. Каждый спектакль – живой организм, зависит от настроения артистов, и мне нравится это чувствовать в трех шагах от них.

ТНХ не строил из себя философа. Во всяком случае я не видел у него поползновений высказывать умные мысли и поучать. Что мне казалось большей мудростью. При этом он был сентиментален. Слезы на его глазах я видел не раз на спектаклях и концертах. И тогда он мне становился особенно дорог и понятен.

Мы с Наташей ходили к Вере в гости в уютную квартиру около старого Дома кино. У нее для гостей на столе всегда стояли какие – то вкусности из Франции. Вера познакомит ТНХ с французским классиком композитором Андре Жоливе, он полюбит ужинать у нас за большим столом с гостями. ТНХ из иностранных языков помнил только осколки немецкого, и было смешно, когда он поддакивал французу:

– Яволь, зер гутт!

Однажды Жоливе приедет в Москву с дочерью, попавшей вместе со своим женихом в автокатастрофу. У нее был сложный перелом обеих ног, в нескольких местах кости просто вышли наружу. Это была идея ТНХ устроить ее к знаменитому хирургу Гавриле Елизарову. Кристину приняли, конечно, как родную, и кости срослись как надо. Девушка вернулась домой как новая.

В Кургане же мы, кстати, побывали вместе с ТНХ чуть позже. Надо было перевезти прах его матери с местного кладбища (умершей там в эвакуации) в Москву. И тогда нас пригласили в клинику Елизарова. Мэтр показал нам девушку. Стройное, милое существо притопало к нам на своих двоих, улыбаясь. И тогда Елизаров включил экран. Это был фильм о ней. Ее привезли с отрезанными трамваем ногами, когда ничего уже сделать было нельзя.

Тогда он поставил ей свой аппарат и нарастил не только недостающую длину, но сделал и ступни. Для чего две части его аппарата непрерывно в течение многих месяцев двигались относительно друг друга. На месте движения и возник сустав. Сам собой. Человек полностью восстановился. Не хватало только пальцев.

– А зачем? – спросил гениальный хирург. – На ноге они типичный атавизм. Она же ногами ложку держать не собирается.

Гениальный Елизаров собрал по частям разбившегося на мотоцикле чемпиона мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля, который потом пытался ухаживать за Наташей, что ее смешило. Там же лежал и Сашка Лапшин после автокатастрофы. Он остался жив только потому что при лобовом ударе успел упереться ногами в торпедо. Машина сплющилась, ноги напряглись и сломались, но он остался цел и невредим. И еще люди болтали, что побывал здесь и будущий наш эстрадный король Филипп Киркоров. И стал выше ростом сантиметров на десять…

В квартире дрожала посуда, когда пробовал свой голос знаменитый на весь мир бас, болгарин Николай Гяуров. Он еще был и красавцем, а потому любимцем Клары, которая знала толк в мужчинах.

Николай Гяуров, Тихон, Павел Коган, Миша Хомицер

Недаром же Тихон – ее четвертый муж. Когда они познакомились, она была бойкой журналисткой, знала всю Москву 30-х годов, и, говорят, играла в биллиард с самим Маяковским. Последнее меня особенно поражало. Больше, чем дружба с семьей Косыгиных. Из правительства Клара выделяла бывшего министра иностранных дел, секретаря ЦК Дмитрия Шепилова, уже отстраненного от дел как «примкнувший к ним Шепилов». Они часто встречались в Кремлевке и любили поговорить. Культурный человек, отзывалась о нем она.

Евгений Светланов – один из великих дирижеров, любивший Хренникова и охотно исполнявший его симфонии и концерты. Сидя рядом с ТНХ в директорской ложе консерватории, подглядываю, как он слушает свою музыку, отгородившись шторой от зала. Полузакрыв глаза, он как будто дирижирует вслед за Светлановым, качая головой. Нет – нет и удовлетворенно чуть дрогнут его губы. Интимный момент. Понимаю и смущенно отворачиваюсь. Овации, цветы, и Светланов, протягивающий руки к ложе. Я отодвигаюсь в глубину.

Однажды позвонили из Кремлевской больницы: Светланов при смерти. Прокол гортани. Он настоял, чтобы сразу же нашли Хренникова. Ему он вверил свою жизнь. ТНХ включился сразу, выключив эмоции. Ужас лишь в глазах Клары. Еще бы: вчера Евгений Иванович стоял за дирижерским пультом! ТНХ дозванивается главврачу и добивается правды: оказывается, кремлевский умелец проткнул Светланову гортань при обычной гастроскопии. ТНХ поднял на ноги всю ЦКБ. Достали новейшую аппаратуру, подключили ко всем системам, установили дополнительное дежурство. Тихон сидел рядом, держал за руку, пока он не пришел в себя. И это было естественно, это было нормально.

ТНХ любил Бориса Александровича Покровского, реформатора оперной сцены, главного режиссера Большого. Кажется, любовь была взаимной. Тихон принимал его новации, опыты оживления оперы драматическим действием. У Покровского певцы и певицы должны были уметь петь и сидя, и лежа, и носясь по сцене. Большой театр этого не любил, сопротивлялся. Тогда Борис Александрович и создал свой новаторский Камерный оперный театр, в котором много лет с радостью работала художником Наташа. Ее, правда, обижало, что Борис Александрович театральным костюмом пренебрегал, ему главное – драматургия действия.

К Наташе он относился по родственному, панибратски насмешливо, и в то же время бережно. Он вообще обладал ядовитым чувством юмора, и актеры, то есть певцы из-за этого его побаивались. Наташа очень переживала, когда театр переехал из подвала у метро «Сокол» на Никольскую. В новом, восстановленном после пожара здании ставка художника стала непостоянной.

Помню, в темной прихожей крупного, неторопливого седовласого мужчину. Это гость из Франции композитор Николай Набоков. Тень его дяди Владимира Набокова придавала ему дополнительную значительность. В заваленном газетами и журналами темном коридоре ему – в соболиной шубе, высокой меховой шапке, высокому и прямому – было тесно. Его голос со старорусскими интонациями казался барственным, а когда он сбросил, не глядя, шубу на мои руки, я представил себе, какая она была, русская аристократия.

Когда усилиями Клары после многочисленных обменов мы с Наташей оказались в квартире напротив на той же лестничной площадке, гости ТНХ частенько кочевали туда-сюда. Одесситы, мои однокурсники, бывалые мореходы, и одноклассники, залетавшие в Москву, непременно были представлены и на той половине, самому Тихону Хренникову. Композитора, казалось, забавляло это разноголосое нашествие южного народа, быстро осваивающегося в непривычной среде после рюмки-другой.

Особенно выделялся ростом и громовым природным басом старый товарищ по мореходке выпускник водительского факультета Валера Кочерга. Он уже был большим начальником, часто заезжал в Москву и уверенно чувствовал себя за любым столом, где можно было и тост сказать, соленую шутку подпустить. ТНХ это нравилось.

С Кочергой нас связывало не только ОВИМУ, но и водные лыжи. Он, уже замначальника пароходства, звонил из Новороссийска и своим басом, которым читал на училищных смотрах самодеятельности «Стихи о советском паспорте», звал погонять на лыжах:

– У нас хорошая погода, старик! Море зовет! Бросай все к такой-то матери!

И я бросал. На озере в Сухой Щели под Новороссийском неутомимо гоняли на двух катерах до полного изнеможения, радуясь как дети, три здоровых средних лет мужика. Эти катера, быстроходные контрабандистские со сверхмощными моторами Вадим выловил перевернутыми в Средиземном море после шторма.

Про Вадима много лет спустя будут написаны книги, я даже возьмусь делать про его трагическую судьбу фильм. За то, что он железной дисциплиной и западным подходом к организации сделал свой красавец-лайнер лучшим среди всех конкурентов, его буквально сожрёт партийно-кагэбешная завистливая сволочь. Подведенный под суд, исключенный из партии и уволенный из пароходства, он будет добиваться справедливости. И добьется спустя четыре года унижений и позора. Транспортная прокуратура Одессы пришлет ему письмо с извинениями за причиненный ему «моральный ущерб».

Сосланный на Север, Вадим Никитин, краса и гордость черноморского флота, умрет в расцвете сил от разрыва сердца на мостике каботажного судна. Еще одним ярким человеком станет на этой земле меньше…

Капитан Божьей милостью – Вадим Никитин

А верную ему команду по одному разбросают по другим судам, а то и вообще лишат визы, заставив молчать. «Одессу» уже в перестройку арестуют в Неаполе за долги пароходства, и простоит она под арестом… семь лет, пока его не выкупит частная компания. Выкупить-то она выкупит, а вот завершить ее ремонт не сможет. И в 2006 году ее снова кто-то перекупит и отправит на металлолом. Хорошо, что этого уже не увидит ее славный капитан, мой товарищ Вадим Никитин…

Хочется оглянуться и увидеть их всех сразу. Тех, с кем эти годы мы с Наташей дружили или просто чаевничали по будням и по праздникам. Конечно, это и сосед по подъезду мой друг философ Валентин Толстых, давивший любое возражение своими знаниями, и могучий, плечистый Валентин Гафт («Земля, ты слышишь этот зуд? Три Михалкова по тебе ползут!»), который больше помалкивал, реагируя на нашу болтовню своей лукавой полуулыбкой, и Андрей Тарковский, который читал мне нервным, срывающимся голосом сценарий «Соляриса» еще там, в квартире на Готвальда, и требовал объяснить, чего они, суки, от него хотят, а я не видел причин придираться, и Элем Климов с Ларисой Шапитько, которые первый раз пришли специально послушать, как я, захлебываясь от восторга, буду устно рецензировать её гениальный фильм «Восхождение».

А рафинированный интеллект Вени Смехова, одаривавший нас именами звезд поэзии и театра, а брутально-витальный Дима Брянцев, скорее похожий на футболиста, чем на балетмейстера, а выдумщик уличных спектаклей режиссер детской театральной студии Слава Спесивцев, а строгая моралистка красавица Оля Остроумова…? Их было гораздо больше на самом деле, тех, кто бывал у нас с Наташей в квартире на Старом Арбате. Когда я мысленно собираю их вместе, я вдруг не только вновь переживаю прелесть и ценность этого общения с выдающимися творцами, но и ощущаю некий всегда присутствовавший критический подтекст и аллюзии нашей непринужденной болтовни. Как-то ухитрялись весело жить и шутить эти талантливые художники, режиссеры, актеры, музыканты и поэты, творя в то зыбкое, болотистое время…

Луизу или, как ее звали близкие, Лузу, насмешливую сестру роскошного Бориса Хмельницкого привел к нам в дом ее муж Борис Маклярский, бывший наташин ухажер. Луза, самолюбивая и колючая, сочиняла авторские песни на слова изысканных поэтов и метила в члены союза композиторов. А Маклярский стал моим постоянным насмешливым оппонентом. Он часто иронизировал по поводу моего отношения к народу как к истине в последней инстанции. Он рассуждал о морально-трудовых качествах русского народа с позиций профессионального историка и экономиста:

– Русский православный человек всегда принадлежал кому-то. Богу ли, царю ли, барину ли, государству – ощущение рабское. Быть независимой личностью – привилегия европейской культуры. Но и и тяжелое бремя.

– Что ж, если у меня общественное выше личного, значит, я раб?

– Ты идеалист, Игорь. Как тебе удается жить в мире иллюзий? Оглянись! Народа здесь уже давно нет, я знаю, что говорю. А то, что от него осталось, еще затянет страну в бездну, вот увидишь. – И вся скорбь еврейского народа проступала в его улыбке.

Как покажет время, я серьезно проиграл в этом споре…

Жванецкий, который к тому времени уже перебрался в Москву из Питера, читал у нас на кухне свои новые вещи, снисходительно слушал мои глубокомысленные рассуждения о том, что он по-своему продолжает тему чеховского маленького человека, и посмеивался:

– По-моему, я больше об абсурде окружающей жизни.

– Да, Миша. Но… но глазами этого человечка, который, как королевский шут, все видит и понимает.

Его любил слушать и ТНХ. Смеялся заразительно, но суждений не высказывал. Не эстрадный, грустный юмор Жванецкого резко выделялся на фоне советских записных юмористов. Под мудрые его шутки приспосабливалась жить творческая интеллигенция, хорошо считывая подтексты и аллюзии, но предпочитая не высовываться и не развивать дальше недосказанное.

В театре миниатюр в саду «Эрмитаж» впервые мишину пьесу поставил в Москве молодой, только после ГИТИСа, режиссер Михаил Левитин. Левитин, тоже одессит, экзальтированный, болезненно самолюбивый и уже избалованный успехом своего «Макенпота» на Таганке, он тщательно выстраивал спектакль, объединявший тексты Жванецкого под общим названием «Когда мы отдыхали». Когда нас знакомили, он замедлился, чему-то усмехнулся и сказал:

– Вот он, любимец Ольги Андреевны! Как же я вас тогда ревновал… Эти школьные сочинения в стихах и прозе… Что ж вы не стали литератором?

Мы не могли не подружиться. Я полюбил его театр.

Премьеру того спектакля по Жванецкому в Эрмитаже играли в нетопленом зале (трубы лопнули) при морозе около 30 градусов. Люди сидели в шубах, никто не раздевался, а на сцене полуголые актеры изображали знойное лето в Одессе. Они стояли в купальниках и бодро шутили: «Ох, жара!». Изо рта у них валил пар.

С тех пор и пошло. Пользуясь дружбой, водил на его спектакли своих студентов. Я обожал его репетиции, затаив дыхание, наблюдал, как упорно добивался он от актеров нужной интонации, иногда в одной короткой реплике. Сто раз истошно кричал из зала:

– Стоп! Повторить! – и выскакивал на сцену и играл сам. Боже, как он показывал… Тайна рождения спектакля – в тех репетициях. По мне, так они важней спектакля.

Гений сцены, живущий театром, его интригами, его деятелями, его историей и своими новыми и новыми замыслами. И своими детьми, которых он любит и лелеет. И женщинами. Которых он тоже любил.

Мой друг Михаил Левитин.

Еще Миша писал книги и дарил их мне. Он же подарил мне Любу. Тогда как раз репетировали Хармса. «Хармс, Чармс, Шардам или школа клоунов» стала классикой его театра. Его играли много лет поколения актеров. А первой исполнительницей была Любовь Полищук. И Рома Карцев. На репетициях Миша так орал на нее, добиваясь того, что видел только он, что я не выдержал:

– Девочка играет просто изумительно. Что ты еще хочешь?

– Если на них не орать, они вообще слова забудут.

Дело было в его кабинете после репетиции. Как раз на этих словах вошла Люба, которую он сам просто обожал.

– Любка, ты слышишь, он тебя защищает!

– Кто?

Так мы познакомились и дружили много лет. Она жила театром и никогда не корчила из себя звезду. На сцене или в кино она работала, пахала, как она выражалась. Но с такой отдачей, будто родилась именно для этой роли. Люба попросила меня подготовить ее к экзаменам в ГИТИС, и поступила, и получила-таки диплом. Она была великолепным другом и отважно искренним человеком. Если она тебя приближала, то это навсегда, не под настроение, а на жизнь. Мы могли не видеться годами, а встречались, будто только вчера попрощались. Без нее, без репетиций Миши, без его Хармса, которого я смотрел бессчетное число раз, эти годы были бы совсем бесцветными.

Левитин – диктатор в своем театре. Каким-то непостижимым, но очень органичным, не вызывающим сомнений способом в нем сочетались режиссерский гений и здоровая мужская похоть. Как в том анекдоте: если женщин любит наш брат, он развратник, если же он член Политбюро, значит, это жизнелюб. Так вот Миша был жизнелюбом.

Но вопросы возникали периодически у его жены, непревзойденной Ольги Остроумовой, которая родила ему дочь и сына, но однажды встала на подоконник шестого этажа и сказала:

– Хватит. Или ты уйдешь к своим бабам сейчас же или я выпрыгну из окна.

И он ушел.

Ольга обладала присущим редким красавицам магнетизмом непреодолимого обаяния. В ней ощущалось то, что мне особенно дорого в людях, нравственное начало. Она носила его как немодное, но сшитое по ее фигуре платье. Ее ценила разборчивая в друзьях Наташа и, кажется, из-за нее терпела Мишу, в котором безошибочно угадала бабника… Кстати, от них я и поехал по мишиной просьбе успокаивать плачущую Ленку. Лену Майорову, из «Табакерки», где я впервые ее увидел в роли Багиры и понял: эту ждет трагедия. У нее мы добавили. После чего я был остановлен в непотребном состоянии милицией по дороге домой. На Котельнической набережной. Но это отдельная история.

Для меня же Ольга навсегда – в фильме Ростоцкого «А зори здесь тихие». Я помню, как пришел нам журнал «Юность» с повестью Бориса Васильева. Дело было летом 1969-го года. Еще в старой квартире на Готвальда. Я небрежно пролистал журнал, споткнулся на этой повести и, уже не отрывая глаз от страниц, ушел с чтением на балкон. Потом нашел бутылку коньяка и налил уже дрожащими руками. Наташа смотрела на меня вопросительно, но не мешала. Были вещи в моей жизни, с которыми она не шутила.

«А зори здесь тихие»

Весь в слезах и восторге я дочитал повесть и той же ночью сел писать письмо в журнал. Надо было выговориться, дать автору понять, что натворил он в моей душе, какой взрыв, я чувствую, произойдет в массовой аудитории, какой горячей волной святых чувств накроет всю страну и как важно снять фильм по этой повести. Мне хотелось Желакявичуса, прославившегося недавно фильмом «Никто не хотел умирать».

Васильев мне ответил сразу же, пригласил к себе. Он сказал, что мой отзыв был первым и очень тронул его и что он обязательно подумает о фильме. Фильм снял фронтовик Станислав Ростоцкий. И этот фильм по сю пору шрам на сердце. А Ольга… Она была, есть и будет для меня Женей Камельковой, заслонившей своей грудью Родину. Я и дочь свою потом назову этим именем…

…О чем он думает, читая «Правду»? Клара отмечает ему карандашом что-то важное. Потом складывает прессу в растущие кипы под стол, у стены, у окна… Еще ТНХ читает депутатскую почту, которую готовит ему его депутатский многолетний секретарь брат Клары Лёва Вакс. Иногда он показывает кое-что Наташе. Она – мне.

Читаем дело Задорожного, тянущееся годами. Преподаватель харьковской консерватории обвинялся в зверском убийстве 16-тилетней девочки с изнасилованием. Следователь уже осудил по этому преступлению троих, но вынужден был их отпустить после нескольких лет предварительного заключения. Теперь он вцепился в Задорожного, который даже не видел свою «жертву», но под угрозой расстрела оговорил себя. Задорожный заучивает сложную легенду, по которой он, оказывается, уже ранее состоял в связи с этой девушкой, сознается в убийстве и получает «всего» 15 лет. То, что девушка на момент убийства была девственницей, уже не важно. Адвокат, собравший доказательства фальсификации следствия, приезжает в Москву, добивается приема в генпрокуратуре и умирает от инфаркта прямо в кабинете прокурора.

ТНХ встретился с генпрокурором Руденко. Тот обнял за плечи знаменитого композитора и ласково так посоветовал:

– Не влезайте вы в это дело, Тихон Николаевич. Сами разберемся.

Вернулся ТНХ подавленным. Не помог и табель о рангах, в соответствии с которым складывались отношения с властью. В нем первая пятерка не менялась – Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Хренников, Кобалевский. В таком порядке и шли имена во всех официальных документах. Но вот ему дружелюбно указали его место, и он подчинился. Ссориться с Политбюро? Он знал, чем это кончается…

Недосып ТНХ добирал днем. У него была гениальная способность отключаться по ходу минут на пять и просыпаться враз посвежевшим, отдохнувшим. Я видел, как он незаметно засыпал в машине, на концертах, на собраниях, за столом… Кажется, при этом он все слышал, во всяком случае никогда не выпадал из темы. Как это у него получалось? Как вообще в нем сочетался лирический дар композитора и темперамент харизматического публичного деятеля? Как же он так жил, так руководил, что его все любили? Все тридцать лет на моих глазах не помню, чтобы хоть бы раз ТНХ злословил или плохо отзывался о своих коллегах.

Богат ли был ТНХ? Никогда не возникал у меня такой вопрос, наверное, потому что деньгами здесь не сорили. О них вообще не говорили. Раз в месяц ТНХ ездил с шофером в Сбербанк снимать со счета гонорары. Он помогал всем своим родственникам с той же регулярностью. Но это тоже никогда не обсуждалось. Интерес к вещам вспыхивал лишь по возвращении из-за границы с подарками. Тяги к излишествам, к роскоши, к иноземной технике не было. У него и машина всю жизнь была только служебная.

Как-то японцы подарили ему новинку, музыкальный комбайн, так он его только лет через пять включил первый раз, и то с большой осторожностью и торжественностью при гостях. Интереса к собирательству, коллекционированию чего-нибудь тоже не было. Квартира была завалена книгами, журналами, газетами и случайными сувенирами – подарками из разных стран. Ордена и медали ТНХ никогда не носил. Они пылились у него вперемежку с письмами и старыми счетами в дальнем углу его необъятного стола.

О столе надо сказать отдельно. Ибо это был личный стол Соломона Михоэлса. Его откопал Миша Левитин в подвале театра на Малой Бронной, где он ставил какой-то спектакль. Старинный, резной, в золотых завитках, в стиле ампир, забытый всеми, он тускнел под слоем пыли. Увидел его среди реквизита и ахнул. Пропадает же такое сокровище! К себе он взять его не мог, слишком велик. А мне он сказал:

– Такой стол должен быть у Тихона. Пусть Наташа его отреставрирует и подарит отцу. Я очень этого хочу! Иначе он вообще сгниет, развалится и пропадет.

Так и сделали. ТНХ как будто и не заметил перемены, только посетовал, что темнодубовый, обшарпанный, заваленный папками и нотами, из квартиры на Готвальда, куда-то исчез. В этом доме любили большие просторные столы…

Хотя здесь о политике говорить было не принято, у меня все же иногда прорывалось. Нет-нет, да хотелось вызвать тестя на откровенный разговор. И его как-то вдруг будто прорвало:

– Не нравится? Тогда почему ты еще в этой партии?

Я вздрогнул от неожиданно раздраженного тона:

– Чтобы сделать ее лучше!

А тесть посмотрел на меня вдруг отстраненно и непривычно холодно:

– Честнее было бы выйти. – И не дожидаясь ответа, ушел в свой кабинет. А я так и остался стоять, молча глядя ему вслед. Только мысль мелькнула, а что случилось бы, если бы я действительно вышел? Он же знает последствия лучше меня! В глубине души мне казалось, что он сочувствует моим убеждениям, но сказать об этом открыто не может. А то и не хочет, ибо понимает, что это этим только раззадорит, и я-таки доведу до неприятностей и себя и всю семью.

Однажды на одном из съездов композиторов в докладе Кабалевского прозвучала резкая критика Владимира Высоцкого. И я снова не выдержал. Заставил ТНХ послушать песню из фильма «Вертикаль»:

– Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг, а – так,

Если сразу не разберешь,

Плох он или хорош, —

Парня в горы тяни – рискни!

Не бросай одного его,

Пусть он в связке в одной с тобой —

Там поймешь, кто такой.

И вдруг услышал категорическое, ошеломившее меня:

– Не наш человек, индивидуалист.

Как так, не наш? И кто это «мы»? Я тогда и потом неотвязно все возвращался к этой категорической фразе. Ведь индивидуалист было в СССР ругательным словом! Почему же индивидуалист, если «не бросай одного его…"? Но, видно, что-то не вполне советское уловило чуткое ухо бойца идеологического фронта, хотя для меня и миллионов ничего антисоветского по крайней мере в этом тексте не слышалось. А если он не «наш», то кто тогда «наши»? Не те ли, кто охотятся на волков? Те, кто стреляет в спину? Кто гонит нас в колею? А этот отчаянный полу-задушенный крик «SOS – спасите наши души»? Вот в этих текстах Высоцкий точно не их. Он наш.

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю

Я коней своих нагайкою стегаю, – погоняю,

Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю,

Чую, с гибельным восторгом – пропадаю, пропадаю!

И не надо мне ля-ля про то, что пил он или кололся. Смерть свою он чуял с гибельным восторгом совсем не потому… Прошло время оттепели, когда Окуджава еще пел о «комиссарах в пыльных шлемах», веря в идеалы революции. В новосибирском Академгородке в клубе «Под интегралом» шел фестиваль бардовской песни, на который мне отсоветовали ехать знающие люди из ЦК. Там готовилась расправа над безбашенным Галичем, который уже не питал никаких иллюзий. И вот теперь Высоцкий. Он хрипел, он рвался из всех сухожилий: «Нет, все не так, ребята!!!». И вздрагивало где-то под ложечкой забитое насмерть человеческое достоинство даже у тех, кто не особенно вникал в контекст и подтекст его песен.

Не может быть, чтобы этого не чувствовал и не понимал мудрый, но осторожный руководитель Союза композиторов! Они там, в своем Союзе безошибочно уловили смену тональности, но… не поддержали. В ЦК подсказали? Отсекли, как «не наше, не советское». Не зря там хлеб едят борцы за правое дело…

Но когда в начале 80-х на меня заведут персональное дело за пьесу о Высоцком, ту, что мы напишем вместе с 10-м классом, где будет учится мой сын, Тихон Николаевич пойдет в Политбюро ЦК к Пономареву и отобьет меня от исключения из рядов.

ТНХ всегда сохранял порядочность в отношениях с близкими, коллегами и вообще с людьми. Он обладал жизнерадостным, ярким общественным темпераментом. В основе этого темперамента – его советскость в лучшем смысле. В личности ТНХ идеология проросла не фанатизмом, а идеалом. Он был именно советским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Он не просто верил в провозглашенные гуманистические ценности социализма, он воплощал их в своем характере, образе жизни, делах.

Ощущал ли он, как я, гниение идеологии? Не знаю. Разочарование в идеалах ленинско-сталинского социализма для него и его поколения было бы крушением всей жизни. Я знаю, чего это стоило мне. А уж как это могло отразиться на его творчестве… Но когда в августе 1991-го случится ГКЧП и на улицах Москвы будут стоять танки, и мы с ним будем, затаив дыхание, слушать «Эхо Москвы», ТНХ будет готов пойти в Белый Дом и выступить с обращением к народу. Его опередил всего на несколько часов Ростропович…

На Шестом, кажется, съезде Союза композиторов случится этот скандал с советским авангардом. Мы с Наташей присутствовали на отчетном докладе. В нем была дана негативная оценка семерке членов Союза, композиторам-авангардистам, которые без согласия Союза выступили на каком-то западном фестивале со своей музыкой как бы от имени страны. Секретариат отреагировал даже не на музыку, а на поступок. Никаких оргвыводов не последовало. Но через много лет, в годы перестройки этот доклад сравнят со ждановской статьей 48-го года. Что по своей сути будет похоже на запоздалое сведение счетов. ТНХ будет тяжело переживать травлю…

Таков был этот дом, этот столичный мир, постепенно обжитый мной за без малого тридцать лет. И сколько бы жизней не подарила мне судьба, эта останется со мной навсегда, как родное гнездо для перелетной птицы. Как крепость, защищавшая от неизбежных неприятностей, живи я в диссидентской среде Высоцкого, Галича, Сахарова, Солженицына, Гроссмана, Горбаневской… Да, они ближе мне открытой оппозиционностью. Другой вопрос, хватило бы у меня смелости и отчаяния, чтобы вот так демонстративно порвать с системой? Уйти в дворники? Но, черт возьми, говорю я себе, что-то же и в уютном гнезде удавалось хорошего сделать. Так что совесть моя чиста. Или почти чиста?

Из присутствующих я бы отметил Наталью Сац, внимательно рассматривающую нашего сына.