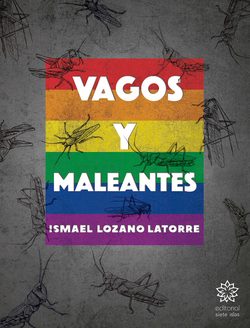

Читать книгу Vagos y maleantes - Ismael Lozano Latorre - Страница 26

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеVEINTE

El hambre es un animal herido que aúlla por las noches. Remedios estaba tan desfallecida que a veces no podía dormir. Tenía la sensación de que sus jugos gástricos, ansiosos, habían corroído las paredes de su estómago y habían comenzado a devorarla.

Le dolía el vientre, le pinchaba el abdomen. A veces estaba tan cansada, que casi no podía bajarse de la cama, subsistía con agua y algún trozo de pan, su aspecto frente al espejo empezaba a ser lamentable, había perdido el lustre que la caracterizaba, ella siempre había sido muy robusta, y menguaba por segundos.

«¿Dónde estás, Ramiro? ¿Dónde estás?».

El miedo, el hambre y la tristeza son malas compañeras: pueden acabar destruyéndote. Remedios lo sabía porque venían a visitarla a la destartalada cama de la pensión todas las noches desde que llegó a Santa Cruz de Tenerife.

Manchas de humedad, humedad en las paredes y en el alma. Había llorado tanto que le había crecido musgo en las mejillas.

«¿Dónde estás, Ramiro? ¿Dónde estás?».

El dinero, el maldito dinero se estaba agotando. Tendría que elegir entre comer o dormir en la calle, apurar hasta la última moneda para tener lo suficiente hasta que diera con él.

Ramiro, el dueño de su corazón y sus suspiros. ¿Qué le habría pasado? ¿Por qué no aparecía?

Remedios había acudido puntualmente todas las mañanas a la dirección en la que su novio le había dicho que estaba trabajando. ¡Llegaba antes de que abrieran las oficinas y se marchaba al anochecer! No hacía pausas para comer ni para ir al baño. Permanecía alerta, vigilante, aguantaba obcecada intentando mantener la compostura ante la atenta mirada de los curiosos que se acumulaban por aquellos parajes.

«La loca de la esquina», así la llamaban y así se estaba comportando.

Seria, rígida, erguida, con el viento abofeteándole la cara y cubriendo sus lágrimas de sal.

Horas pasando, días, semanas… y Remedios intrépida, aguantando la guardia que se había convertido en su único cometido.

«Seguro que me escribió una carta indicándome su nueva dirección y yo no la he recibido», se lamentaba. «¡Pero después de lo que hice no puedo contactar con mis padres para preguntarles!».

¡Veinte días! Veinte días haciendo lo mismo sin ningún resultado. Veinte días en los que la mujer fue perdiendo la paciencia. ¡Y no sabía nada de él! El portero del edificio le había dicho que no le sonaba que hubiera ningún andaluz trabajando por las inmediaciones. ¡Y ella estaba enloqueciendo!

«¿Dónde estás, Ramiro? ¿Dónde estás?».

El dinero que había robado escaseaba y el dueño de la pensión se estaba poniendo nervioso.

—¡Las semanas se pagan por adelantado! —le había recordado esa mañana—. Si el miércoles no tienes el dinero, tendrás que marcharte.

Comer o dormir bajo techo, ese era el dilema.

«Mañana aparecerá, mañana aparece… Seguro que Ramiro está buscándome».

Vestidos sudados y medias caídas: la apariencia impoluta con la que Remedios había llegado a la isla iba destiñéndose como si fuera un pañuelo estampado que alguien hubiera dejado a la intemperie esperando que el sol lo consumiera por completo.

—No me queda dinero —le confesó al hospedero el jueves por la noche, esperando que, tras un mes alojada en aquella pensión, aquel hombre sucio y amargado tuviera algún tipo de miramiento—. Solo le ruego que tenga un poco de paciencia. Le juro que cuando encuentre a mi novio le devolveré todo lo que le deba sin faltarle ni un centavo.

El usurero, que había escuchado historias como aquellas más de una vez, escupió al suelo con socarronería y la miró con lascivia.

—Te quedarás esta noche —le gruñó mientras escrutaba su cuerpo—. ¡Pero solo esta noche!

Remedios, eternamente agradecida, no pudo contenerse y se acercó a él para darle dos besos.

—Mil gracias, don Jacinto. ¡Es usted un bendito!

El hospedero, sintiendo las turgentes carnes de la mujer acercarse a su cuerpo, no pudo evitar salivar como una alimaña antes de pronunciar la siguiente frase.

—¡No lo celebres tanto! —la avisó haciendo que ella se preocupara—. Te quedarás aquí, pero no será gratis, antes tendrás que hacer algo por mí.

La mujer, desesperada, la miró con ojos llorosos.

—Lo que sea, don Jacinto, lo que sea —le contestó sin ser consciente de lo que estaba proponiéndole hasta que aquel hombre sudoroso abrió su sucia bragueta.