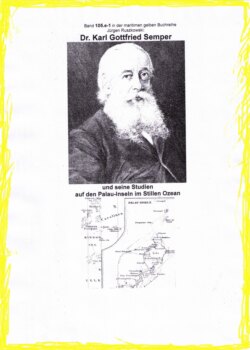

Читать книгу Dr. Karl Semper und seine Studien auf den Palau-Inseln im Sillen Ozean - Jürgen Ruszkowski - Страница 10

Die sozialen Strukturen der Palau-Insulaner

ОглавлениеBeide Männer wurden immer nur mit dem angegebenen Namen angeredet, welche, obgleich beide, Mad wie Krei, Eigennamen, doch auch zugleich echte Titel für eines jeden Stellung im Staate waren. Beide besitzen noch einen andern Namen, den ihrer Jugend, den sie aber beim Amtsantritt mit dem unwandelbaren Titel ihres Amts vertauscht hatten. Das gleiche Vorrecht haben nur noch die eigentlichen Fürsten – die rupacks –, deren Zahl und Namen ich leider nicht völlig genau ermitteln konnte und welche die erste Klasse der Bevölkerung bilden. Mad (d. h. Tod) ist der eigentliche König, dem als solchem neben dem Vorsitz im Fürstenrate die alleinige Entscheidung und Sorge über ihre religiösen Feste und alles, was sich mit ihrem Ahnenkultus verbindet, zusteht. Ihm ist ein wirklicher Almosenier untergeordnet, der Inateklò genannt, ebenfalls Sitz und Stimme im Fürstenrate hat. Zweiter im Staat ist Krei, der Krieger und Feldherr sowie Anordner aller öffentlichen und Gemeindearbeiten, ein echter Majordomus, der auch hier im Stillen Ozean öfter eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie der Taikun in Japan oder die Hausmeier der Merovinger im Frankenreiche. Im Fürstenrate sitzt er Mad gegenüber; und jedem schließt sich auf seiner Seite ein Gefolge kleinerer Fürsten an, bei ihren großen Festen sowohl wie bei ihren feierlichen über das Wohl und Wehe des Staats beschließenden Sitzungen. Diese Teilung der Gesamtzahl der Fürsten in solche, welche dem Krei oder dem Mad folgen, ist aber nicht bloß auf das öffentliche Leben beschränkt. Ein jeder der beiden Fürstenhäupter ist zugleich auch Vorsteher seines Gefolges, mit welchem er zusammen ein großes Haus – hier bai genannt – besitzt und worin die Mitglieder dieser Vereinigung des sogenannten Clöbbergöll, die Nächte und einen großen Teil der Tageszeit zubringen.

G emeindehaus auf Palau

So bildet also in Aibukit – und ähnlich wie hier ist es in allen übrigen Staaten des Landes – die erste Klasse der eigentlichen Fürsten zwei sogenannte Clöbbergölls.

In der zweiten Klasse der Bevölkerung, der sogenannten kleinen Fürsten (kikeri rupack) oder derjenigen der Freien sowohl wie in der dritten der Hörigen – des armeau – finden sich ähnliche, aber viel zahlreichere Clöbbergölls, die sich am besten wohl noch mit unsern Regimentern vergleichen lassen. Denn in der Tat herrscht hier eine allgemeine Wehrpflicht, wie sie weitgehender und in alle sozialen Verhältnisse tiefer eingreifend wohl kaum gedacht werden kann. Vom fünften oder sechsten Jahre an sind alle Knaben gezwungen, in einen solchen Clöbbergöll einzutreten, sich an den Kriegen und an den von der Regierung angeordneten öffentlichen Arbeiten zu beteiligen. Aber in ihnen sind die Freien und die Hörigen nicht streng voneinander geschieden, wenngleich jene immer den Vorrang haben, einmal als Freie, dann aber auch, weil aus ihrer Zahl die eigentlichen Fürsten teils nach Erbfolgegesetzen, teils durch Wahl genommen werden. Während also von diesen viele nur bis zu einem gewissen Lebensalter einem der zahlreichen niederen Clöbbergölls angehören, dann aber als Rupacks in den Fürstenkongress eintreten, bleiben jene, die Männer des Armeau, bis an ihr Lebensende in den Regimentern zweiter Ordnung. Eine Trennung findet hier nur insofern statt, als in jedem einzelnen Clöbbergöll, welcher im Durchschnitt etwa 35 bis 40 Mann zählen mag, immer nur gleichaltrige Knaben oder Männer zugelassen werden, sodass ein jeder von ihnen während seines Lebens normaler Dauer wenigstens drei oder vier verschiedenen Clöbbergölls angehört hat.

Im Grunde genommen bildet nun eigentlich ein jedes Dorf einen in der angegebenen Weise gegliederten Staat für sich. Jeder derselben hat also auch seine besonderen Titel für die entsprechenden Ämter, die niemals die gleichen sind. So heißen die beiden Coröre regierenden Fürsten Ebadul (Abba Thule bei Wilson) und Arra Kooker; aber es sind auch hier nicht, wie Wilson meint, ihre Eigennamen, sondern nur ihre durch alle Generationen hindurch gleichbleibenden Titel. Ihr Sinn blieb mir leider unbekannt. Bald bestehen nun diese einzelnen Dörfer als Staaten für sich und nebeneinander, wie in Peleliu und auf Kreiangel, oder es ordnen sich mehrere einem mächtigeren unter und treten zu ihm in ein gewisses Vasallenverhältnis. Ich hatte weiter oben schon angegeben, wie sich infolge der Anwesenheit Cheyne's und Woodin's auf Babelthaub die Staaten in zwei Gruppen teilten, deren Führerschaft Coröre und Aibukit ausübten; mit jenem Staate waren außer den verschiedenen kleineren Reichen Pelelius noch Armlimui und Eimelig an der Südwestküste und Aracalong an der Nordspitze von Babelthaub verbündet, während Athernal und Eirei die Verbündeten von Aibukit waren. Die im Norden der Gruppe, von ihr durch einen breiten Tiefwasserkanal getrennt liegende Insel Kreiangel – ein echter Atoll – verhielt sich neutral. Doch aber war die Absorptionskraft dieser beiden augenblicklich mächtigsten Staaten schon so groß geworden, dass eine Anzahl anderer Dörfer, welche früher teilweise eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hatten, in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen getreten waren, sodass die dem Mad oder Krei in Aibukit entsprechenden Fürsten z. B. von Rallap, Kaslau, Roll, Aulima und mehreren andern Dörfern, wohl in ihrer Heimat noch dieselbe Stellung einnahmen, aber im Fürstenrate von Aibukit selbst nur den Rang eines gewöhnlichen rupack beanspruchen konnten. Natürlich wurden dadurch in jenen Vasallenstaaten auch die andern Vornehmen um eine Stufe tiefer gestellt, sodass sie in Aibukit selbst genau dieselbe Stellung besaßen wie die zur Nachfolge bestimmten Vornehmen der zweiten Klasse. An den allgemeinen Beratungen des in Aibukit tagenden Fürstenrats konnten also auch nur die beiden ersten Rupacks der untergebenen Dörfer teilnehmen; und durch diese Verschmelzung kam es denn auch, dass mitunter ein solcher neben seinem vornehmeren Amte in der Heimat noch ein anderes, weniger ausgezeichnetes, im Staate Aibukit selbst bekleidete. So entsprach Arda in Rallap dem Mad in Aibukit, nahm aber in diesem Orte seinen Sitz ein unter dem Titel Albro als der dritte oder vierte hinter Mad.

Schon am Abend unserer Ankunft hatte ich Johnson ungern allein abreisen lassen, denn ich sehnte mich in die neue Umgebung hinein, überdrüssig der langweiligen Unterhaltung mit Woodin und Gonzalez; ich sah die Riffe in meilenweiter Ausdehnung vor mir, ohne dass ich auch nur eine Koralle von ihnen hätte abbrechen können, und zwischen den Palmen hindurch, die ziemlich bestimmt die Lage von Aibukit und einigen andern Dörfern bezeichneten, stiegen Rauchwolken auf, die mich mahnten, dass dort ein weites Feld für meine Studien offen lag. Am 26. März endlich – die zwei Tage an Bord schienen mir eine Ewigkeit zu sein – ging ich, von Johnson geleitet, mit Alejandro und Gonzalez ans Land. Es war gerade Flut. Wir fuhren in einem jener schnell segelnden einheimischen Boote dort „amlai“ („Amlai“ heißt ganz im allgemeinen Boot, Canoe, ohne Rücksicht auf Größe oder Bestimmung. Ihre Konstruktion ist eigentümlich; weiter unten folgt eine genauere Schilderung eines solchen Amlai. Doppelcanoes, wie sie bei den Polynesiern üblich sind, kommen hier nicht vor; selbst die größten Kriegsamlais, in denen 60 bis 80 Personen Platz haben, besitzen nur einen Ausleger an der einen Seite des aus einem Einbaum bestehenden Bootes) genannt, in welchem man freilich vor dem Umschlagen nie so recht sicher ist, auf eine lange, quer die nicht sehr tiefe Bucht von Aibukit absperrende künstlich aufgeführte Mauer zu, durch welche nur eine schmale, mittels einiger Planken überbrückte Öffnung hindurchführt. Hinter der Mauer wurde das schon sehr seichte Bassin mehr und mehr durch Mangrovendickichte eingeengt, bis wir uns endlich in einem kaum 30 Fuß breiten Kanale befanden, in welchen von allen Seiten die Rhizophoren ihre Luftwurzeln einsenkten. Die Mehrzahl dieser Bäume war offenbar jung; aber mitunter ragten aus dem etwa 40 bis 50 Fuß hohen dem Meer entsteigenden Walde einzelne viel höhere und dickere Bäume hervor. Von einem dieser letzteren waren bei dem oben erwähnten Angriff der Engländer durch eine Granate mehrere Äste abgerissen, und auch noch an andern Stellen wurden mir weite Löcher gezeigt, welche offenbar nur vom Kanal selbst aus abgeschossene Kugeln eingerissen haben konnten. Natürlich bildete bei dieser Fahrt jener Angriff den wichtigsten und einzigen Gegenstand der Unterhaltung, und als wir am inneren Hafen des Dorfs landeten, trat mir in dem halb verbrannten Boothaus der Bewohner ein traurig stimmendes Zeichen des stattgefundenen Kampfes entgegen. Auch als wir dann auf ziemlich steilem, teilweise gepflastertem Wege nach etwa 10 Minuten bei den ersten Häusern des Dorfs ankamen, verfolgten mich überall die Spuren, die jene Krieger hier zurückgelassen hatten. Hier war ein Loch in dem Dach eines Hauses, durch welches eine Rakete hindurch fuhr noch nicht wieder ausgebessert. Eingeborene brachten mir gleich bei der ersten Begrüßung ausgebrannte Raketen und zersprungene Granaten herbei, und wo ich hinhörte – soweit ich mit Hilfe Johnson's und Cordo's, der mir auch mitunter als Dolmetscher diente, erfahren konnte –, wurde von nichts anderem gesprochen als vom letzten Kriege und von den Hoffnungen, die man nun auf Cabel Mul und auch auf mich setzte. Teilweise hatte ich hieran wohl selbst Schuld. Empörte mich doch in tiefster Seele das herzlose Spiel, das von Weißen mit diesen freundlichen Menschen getrieben worden war; und ich nahm mir vor, die Schuld, die jene Europäer auf sich geladen, dadurch zum Teil zu sühnen, dass ich die nächste Zeit ausschließlich zum Sammeln von Notizen benutzte, um die Geschichte des Angriffs mit allen ihren Einzelheiten der Vergessenheit entreißen und den einzig Schuldigen öffentlich bezeichnen zu können. In dieser Absicht durchstrich ich nun die nächste Umgebung von Aibukit nach allen Richtungen, begleitet von Johnson und Cordo als Dolmetscher und von zahlreichen Eingeborenen, die mein lebhaftes Interesse an dem Unglück das ihnen widerfahren, nicht anders auszulegen vermochten als durch die Annahme, ich sei ein mächtiger Rupack meines Landes, gekommen, sie zu beschützen und ihre Widersacher zu bestrafen. Das Resultat dieser während der ersten Zeit ganz mich absorbierenden Studien enthält ein Artikel, den ich später im Juli bei der ersten und einzigen Gelegenheit, Nachrichten von mir nach Manila gelangen zu lassen, an meinen Schwager Moritz Herrmann schickte, durch dessen Vermittlung derselbe im dortigen „Diario e Manila“ erschien. Ich gebe ihn auch hier unverkürzt wieder, um den Leser in den Stand zu setzen, sich selbst ein Urteil zu bilden.

* * *

„Die nachfolgende Erzählung bedarf keines Kommentars. Sie enthält die Schilderung der wichtigsten Momente des Angriffs eines englischen Kriegsschiffs auf ein friedliches Dorf im Norden der Insel Babelthaub, zu welchem, wie es scheint, der Kapitän R. Browne „H. M. Ship SPHINX“ lediglich veranlasst wurde durch die Aussagen des Kapitän Cheyne, eines Mannes, dessen langjährigem Treiben im Stillen Ozean hoffentlich bald und für immer ein Ende gesetzt werden wird. Ich sammelte diese Angaben während meines jetzt viermonatlichen Aufenthalts in dem angegriffenen und teilweise zerstörten Dorfe, doch verwahre ich mich ausdrücklich gegen die Garantie der völligen Richtigkeit aller derselben, und ich publiziere sie nur, um teils die Aufmerksamkeit der zuständigen Behörden auf das rasche und inhumane Verfahren des Befehlshabers des Kriegsschiffs zu lenken, teils um einem etwaigen Berichte von Seiten jenes Cheyne zu begegnen, da die Erfahrung gelehrt hat dass jedes Mal nach seiner Einkehr in einem englischen Hafen eine gänzlich entstellte Darstellung der Ereignisse auf den von ihm besuchten Inseln in den Blättern erschien.

Im Monat Oktober 1861 warf das englische Schiff „SPINX“ Anker im Hafen von Coröre. Vom Admiral der Flottenstation in Hongkong auf eine friedliche Mission ausgesandt, verschollene Matrosen zu suchen – hatte es auch den Befehl erhalten, die Palauinseln zu berühren. Kapitän Woodin hatte sich in Manila seines zweiten Steuermanns beraubt und ihn dem damals statt des kranken Kapitäns fungierenden ersten Lieutenant als Dolmetscher gegeben, mit der ausdrücklichen Bitte, ihn in Aibukit zu landen, wohin er – Woodin – später selbst mit seinem Schiffe zu gehen gesonnen war. Wie es scheint, genügten die Intrigen des Kapitäns Cheyne, über deren Ausdehnung natürlich nur wenig zu erfahren war, den jetzt wieder als Kommandeur fungierenden Kapitän Browne zu veranlassen, nicht allein das vom ersten Lieutenant als Kommandeur gegebene Wort zu ignorieren, sondern sogar eine Expedition gegen das Dorf Aibukit zu machen, deren Charakter ganz der eines beabsichtigten Angriffs war. Hierbei wurde, auf Anstiften des Kapitäns Cheyne jener Steuermann des Kapitän Woodin, gegen seinen ausdrücklich ausgesprochenen Wunsch, in Coröre zurückgelassen, und statt dieses Mannes, der obgleich spanischer Mestize, doch die Ehre der englischen Flagge gewahrt haben würde, fungierte als Dolmetscher ein seit nahe 30 Jahren hier lebender Engländer Namens Davis, der, lediglich ein Instrument des Kapitäns Cheyne, unter dem Schutze englischer Waffen seine und vielleicht auch fremde Rachsucht befriedigte.

Eines Tages gegen Mittag erschienen die drei Boote des Kriegsschiffs, wie es scheint mit vier 18pfündigen Geschützen bewaffnet, vor dem Eingange der kleinen Bucht von Aibukit, denen sich von Aracalong her, einem etwa vier Meilen nördlicher liegenden Dorfe, das Boot des Kapitäns Cheyne angeschlossen hatte, mit seiner Mannschaft und Leuten aus Coröre. Er selbst hatte es für ratsamer erachtet, sich außer Schussweite zu halten. Dicht vor dem Eingange in die durch einen künstlichen Steinwall fast geschlossene Bucht, bei dem Platze Auru, fiel der erste Schuss, wie es scheint ein blinder, dem aber rasch und nicht in den üblichen Zeitintervallen die scharfen Schüsse folgten. Währenddessen landeten die Soldaten in Auru, wo sich kein einziger der Eingeborenen sehen ließ, und gingen mit Davis als Führer an der Spitze und einem von Zeit zu Zeit feuernden Berggeschütz versehen, nach dem Dorfe Atrarò, wo sich ihnen die Eingeborenen entgegenstellten. Diese flohen bald. Nachdem dann Davis das ganze Dorf in Brand gesteckt, kehrten die Soldaten zurück nach Auru, wo ebenfalls ein dort befindliches Haus niedergebrannt wurde, gingen über jenen obenerwähnten Steinwall nach Ungeläl auf der nördlichen Seite des Hafens und über die Hügel nach dem Dorfe Eijül, wo sie jedoch, wie es scheint, einen kräftigeren Gruß erhielten als im ersten Dorfe; denn es gelang ihnen an jenem Tage nicht, das Dorf zu nehmen. Sie kehrten um, und mit einbrechender Nacht zogen sie sich nach Aracalong zurück.

Am nächsten Tage etwa gegen 10 Uhr kehrten sämtliche vier Boote zurück nach Ungeläl, von wo ein Teil der Soldaten unter Davis Führung über die Berge nach Eijül ging, nachdem sie vorher ein großes den Vornehmen des Dorfs gehörendes Haus in Brand gesteckt hatten. Diesmal gelang es ihnen, den Ort zu nehmen, welcher ebenfalls zum größten Teil eingeäschert wurde. Zu gleicher Zeit gingen einige Boote die schmalen Kanäle zwischen den Mangrovebüschen, beständig feuernd, bis in die innersten östlichen Winkel hinauf, wo sich mehrere Häuser und ein Boothaus befanden. Hier wurden sie begrüßt durch das Feuer einer kleinen Kanone, die unter der Leitung eines Eingeborenen von Luzon Namens Mariano die Boote jeden Augenblick in den Grund zu bohren drohte. Auch hier wurde Feuer an die Häuser gelegt; und obgleich, wie es scheint, die Engländer sich bemühten, die Boote aus dem brennenden Boothause zu retten, so gereichte diese humane Handlung doch den Einwohnern von Aibukit nicht zum Vorteil, denn auch unter jener Schutze wurden fast sämtliche gerettete Boote durch Eingeborene aus andern Dörfern gestohlen. Hiernach kehrten die Boote um, abermals in Aracalong einkehrend, wo sich beständig jener Cheyne befand.

Am dritten Morgen landeten die Boote bei Auru, und nun geschah das, was Kapitän Browne bereits am ersten Tage hätte tun sollen; es wurde Davis als Unterhändler nach dem Dorfe Aibukit abgeschickt, mit der Bitte, dem Kapitän zu erlauben, hinaufzukommen. Die Eingeborenen, deren Misstrauen an der Aufrichtigkeit dieses Mannes wohl zu verzeihen war, verbaten sich seinen Besuch, fürchtend es möge auch ihr Hauptdorf eingeäschert werden. Von allen Aibukit befreundeten Dörfern waren eine Menge gut gerüsteter junger Männer gekommen; sie hatten unter der Leitung des schon genannten Mariano ihre wenigen Geschütze an den wichtigsten Punkten aufgestellt, Steinwälle rasch aufgeworfen, ihre Weiber und Kinder in die Berge geschickt und sich zum kräftigsten Widerstand gerüstet; und es scheint keinen Zweifel zu leiden, dass ein abermaliger Angriff den Engländern ein unglückliches Schicksal bereitet hätte. Er wurde zum Glück nicht unternommen. Davis kehrte ohne jene Erlaubnis zurück, aber mit ihm war ein Rupack gekommen, der dem Kapitän Browne zum Zeichen des Friedebittens nach Landessitte ein großes Stück einheimischen Geldes gab. Hierauf kehrten die Engländer nach Aracalong zurück, wo, wie es scheint, Cheyne verschwunden war.

Am vierten Tage ging Kapitän Browne von Davis und zwei andern Männern begleitet in das Dorf, wo er von einem der Rupacks begrüßt wurde. Nach Besichtigung des Dorfs und Austausch freundschaftlicher Versicherungen zwischen ihm und dem Könige (Mad), der ihm eine Anzahl Schweine schenkte, kehrten sie um nach Auru. Hier hatten unterdessen die Leute aus Aracalang oder Coröre das Haus des Kapitäns Woodin angezündet, in welchem sich etwa 250 Pikul Trepang und nicht unbeträchtliches anderes Eigentum befand. Dies war der Dank, den Woodin dafür erhielt, dass er sich seines Steuermanns für mehrere Monate beraubte, in der Absicht, sein Möglichstes zu dem glücklichen Resultate einer humanen Mission beizutragen! Statt aller Entschuldigung oder Erklärung erhielt er bei seiner Ankunft hier von jenem Kapitän Browne nur den „Befehl“, sich des Mariano zu bemächtigen und ihn den Behörden in China oder Manila zu überliefern, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen wegen Feuerns auf die englische Flagge.

Bei unserer Ankunft hier im März 1862 fanden wir fast alles noch wie am Tage nach dem Gefecht. Überall Spuren des Feuers, die Häuser zerstört, die wenigen Boote, teilweise zerbrochen, lagen auf der Erde, durch die Schüsse zersplitterte Bäume – überall das Bild der Verwüstung. Es hatte dies Unglück gänzlich den Mut der Bewohner gebrochen, und erst jetzt (Juli), fast zehn Monate später, beginnen sie wieder ihr Haupt zu erheben. Wunderbar bleibt mir nur, dass auf keiner Seite eine Verwundung stattgefunden zu haben scheint, obgleich der Rock des Kapitäns von einem Schuss durchlöchert, seinem Boote durch eine Geschützkugel ein Stück des Bordes abgerissen worden sein soll. Von feiten der Engländer wurden gefüllte, wahrscheinlich 18pfündige Granaten und eine Menge 2½- oder 3zölliger Raketen abgefeuert, von denen eine durch das Haus von Krei dicht an seinem Kopfe vorbeifuhr und auf der andern Seite seinen verderblichen Inhalt entleerte. Von diesen Raketen sollen mehr als 50 Stück aufgefunden worden sein, und ebenso eine Menge nur teilweise krepierter Granaten.

Manchem Europäer, an die Gräuel europäischer Kriege gewöhnt, mag ein zweitägiges Gefecht, in welchem kein Leben verloren wurde, nicht hinreichender Grund zu solcher Anklage scheinen, wie ich sie hier erhebe. Diesen gegenüber halte ich es für unnötig, mehr zu sagen; aber für jeden humanen, edel denkenden Menschen wird das Lesen jener Tatsachen hinreichen, ihn über die begangene Rohheit als Europäer erröten zu lassen. Wenig, ja nichts lässt sich zur Entschuldigung sagen, denn wenn auch, wie zu vermuten ist, die üblichen drei Schüsse behufs Aufziehens der Nationalflagge gefeuert wurden, wenn auch der Kapitän Browne durch die Versicherungen jenes Cheyne, vielleicht sogar durch falsche Eide der seit langen Jahren hier residierenden Engländer Davis und Simpson getäuscht und zum Angriff veranlasst wurde – so gereicht dies wohl zur Erklärung nicht aber zur Entschuldigung. Es war nicht seine Aufgabe, für die Sache eines Mannes, dessen Aussagen nur durch zwei verwilderte Engländer unterstützt wurden, in den Kampf zu gehen, und die Nichtbeachtung jener drei Schüsse, wenn diese überhaupt gefeuert wurden, kann den Angriff nicht rechtfertigen, da man bedenken musste, dass man es mit Eingeborenen zu tun hatte, welche europäische Gebräuche nicht kennen. Ja wäre selbst der erste Schuss von Seiten der Eingeborenen gefallen, so ist hierfür überreicher Grund zur Entschuldigung vorhanden, denn jener Cheyne hatte seit langem dem Dorfe Aibukit, dessen Bewohner nicht für ihn fischen wollten, mit Krieg und dem Herbeirufen eines Kriegsschiffs gedroht; und als sein Boot mit den drei andern ankam als wahrscheinlich nach Aibukit, mit oder ohne Absicht, die Nachricht gebracht worden warm dass nun Cheyne wirklich komme, sie zu bekriegen, da, deucht mir, war (nach den Gebräuchen des Landes) genug Anlass zur Eröffnung des Feuers von feiten der Bewohner von Aibukit gegeben.

Man nennt den Ozean, der diese Inseln badet, das Stille Meer. Aber wie seine mächtigen Wogen, oft kräftig genug, die größten Schiffe über die Riffe feiner Atolle in die Lagune hinüberzuheben, sich bald zum Spiegel ebnen, jede Spur des gewesenen Aufruhrs tilgend – so hört die Geschichte nicht den Sturm unter seinen Bewohnern, die Grausamkeiten nicht, die sie unter sich verübten, die gegen sie von den Europäern von jeher begangen wurden. Nicht erscheinen wir Weißen dabei im günstigeren Lichte. Wo immer ein Zusammenstoß zwischen Farbigen und Weißen stattfand, da war ein Irrtum von unserer Seite der geringste Fehler, öfter war es Rohheit der Seefahrer, vielleicht am häufigsten gemeine Gewinnsucht, welche ihn hervorrief. Ich kenne dunkle Blätter aus der Lebensgeschichte eines noch lebenden Mannes, welcher in der Hoffnung, eine reiche Ladung als Lohn für solche Gunst zu erhalten, in seinem Schiffe eine Menge bewaffneter Leute nach einer andern Insel brachte, wo sie verräterisch eingeführt, ein furchtbares Blutbad unter den Bewohnern anrichteten, Weiber und Kinder nicht schonend. Seine ganze Bezahlung bestand in einem Schweine. Solche Geschichten scheuen die Öffentlichkeit; aber wo sie zufällig in den Besitz redlicher Menschen gelangen, da ist es ihre Pflicht zu sprechen, so laut zu sprechen, als ihre Stimme es ihnen erlaubt. Möge die meinige nicht ungehört verhallen.

Aibukit den 28. Juli 1862.“

* * *

Mit dem Sammeln der in obiger Erzählung niedergelegten Notizen – die ich jedoch auch später beständig zu ergänzen versuchte – vertrieb ich mir die erste Zeit, die mir sonst wohl herzlich langweilig geworden wäre. Denn wenn ich auch den Verkehr mit Wilden, deren Sprache ich nicht verstand, schon aus der Erfahrung kannte, so lernte ich doch hier zum ersten Mal in Johnson einen Dolmetscher kennen, der mir wenig nützte, von dem ich aber doch abhängig blieb. Selten nur ließ er sich sehen, sodass ich mich meistens von Cordo begleiten ließ. Während er in Manila und an Bord noch einigermaßen als Europäer gelten konnte, hatte er hier in Aibukit gleich wieder das eingeborene Wesen angenommen, er schwatzte unendlich viel, tat wenig und zeigte eine wahrhaft erstaunenswerte Geduld in allen Dingen. Er war von meinen Planen unterrichtet, und wusste dass ich, um arbeiten zu können, notwendig mein eigenes Haus, gebaut nach meiner Anordnung und in der Nähe des Meeres, haben musste. Dennoch aber zögerte er von Tag zu Tage, die Leute zu engagieren, die mir dasselbe bauen und mir einheimische Diener zu verschaffen, die mich auf meinen Fahrten auf die Riffe und bei den Exkursionen im Lande begleiten sollten. Erst ein Zufall musste mir wirklich dazu verhelfen.

Nach Landessitte hatte ich, als ich das Schiff verließ, mein Quartier in jenem großen Hause (bai) aufgeschlagen, welches meinem mich unter seinen speziellen Schutz nehmenden Freunde Krei und seinen fürstlichen Genossen gehörte. Hier wurde ich, solange ich im Dorfe blieb, von ihm und seinem Clöbbergöll in liebenswürdigster Weise bewirtet, freilich war es da nicht sehr unterhaltend; die Rupacks schliefen fast immer und brachten den größten Teil des Tags mit Nichtstun zu, und ihr Haus durfte nach Landessitte nur von ihnen selbst, aber von keinem den beiden andern Klassen angehörenden Manne betreten werden. So waren die einzigen Wesen, mit denen ich einige schüchterne Unterhaltungsversuche machen konnte, einige junge Mädchen – Phrynen (Liebesdienerinnen) –, welche dort mit den Fürsten ein fröhliches und freies Leben führten. Über ihre sonderbare, gesellschaftlich in ganz strenge Formen gezwängte Lebensweise sollte ich erst später genaue Auskunft erhalten. Sie bekamen häufig von ihren gleichaltrigen Freundinnen aus den Bais anderer Clöbbergölls Besuche, und da sie gesprächiger waren als die älteren Rupacks und sich offenbar eine Freude daraus machten, mich in ihrer Sprache zu unterrichten, so hatte ich schon nach einigen Tagen die wenigen Worte gesammelt, die bei dem einfachen Bau der dortigen Sprache genügten, um Fragen an die Leute richten zu können. Dann ging ich oft auf meinen Spaziergängen in die verschiedenen Häuser, die alle voneinander durch niederes Gestrüpp, Betelpalmen, Kokospalmen und Bananen getrennt, am Abhange des Bergzugs zerstreut lagen, und deren Eigentümer sehr erfreut waren, wenn ich ihnen einen Besuch abstattete. Sie setzten mir ausnahmslos ein süßes Getränk (eilaut) vor, das sie durch rasches Eindampfen aus dem Safte der Palmenblüte gewannen, welcher gegoren den bei allen rein malaiischen Völkern so beliebten Palmenwein liefert. Auf diesen Inseln jedoch wird das Gären absichtlich vermieden; und ebenso wenig bereiten sie hier die Kawa, die sonst auf den Inseln des Stillen Ozeans eine so große Rolle spielt. Mitunter besuchte ich auch Mad in seinem Hause. Hier fiel mir eines Tags ein junger Mann, Namens Arakalulk, gleich seines offenen Wesens und seines intelligenten Auges wegen auf. Wir mussten beide gegenseitig aneinander Gefallen gefunden haben, denn am nächsten Tage kam er mich in der Abwesenheit der Rupacks zu besuchen und mir – wie ich glaubte – seine Dienste anzubieten. Cordo, der zufällig vorüberging, machte den Dolmetscher, und so wurden wir, ohne dass Johnson ein Wort davon erfahren hatte, handelseinig.