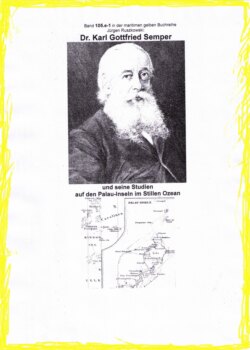

Читать книгу Dr. Karl Semper und seine Studien auf den Palau-Inseln im Sillen Ozean - Jürgen Ruszkowski - Страница 8

Abfahrt der „LADY LEIGH“

ОглавлениеEndlich war alles bereit. Meiner Braut, die nun so nah vor der Trennung sich einer sorgenden Ängstlichkeit nicht ganz erwehren konnte, rief ich Trost noch die Scheideworte zu, „dass es ja nur eine Spazierfahrt zu nennen und etwa einer Reise von Deutschland nach Italien zu vergleichen sei“; und am letzten Tage des Jahres 1861 fuhr ich, eher heiter als trübe gestimmt um 5 Uhr abends an Bord der „LADY LEIGH“. Der kleine Schoner von 110 Tonnen Gehalt lichtete um 6 Uhr die Anker.

K arte aus dem Originalbuch

Aber schon die Neujahrsnacht brachte uns Unglück. Noch in der Bai von Manila in der Nähe des Leuchtturms der Insel Corregider mussten wir ankern – das Schiff machte Wasser – und erst am 2. Januar konnte das Leck gestopft werden, denn Kapitän Woodin war ein energischer Seemann, aber auch ein frommer Engländer, der am Neujahrstag nur das eindringende Wasser auspumpen ließ, sonst aber nicht arbeiten lassen wollte. Mittags den 2. Januar fuhren wir fort, und nun ging es lustig bei frischem Winde zum Hafen hinaus an Ambil vorbei in die Straße zwischen Mindoro und der Provinz Natangas hinein. Hier wechselten stürmische Winde und Windstillen. Mochte nun bei dem heftigen Herumwerfen des kleinen und alten Fahrzeuges das frühere Leck wieder aufgesprungen oder ein neues entstanden sein, genug, wir mussten während dieser Tage wieder ziemlich stark pumpen und schließlich im Hafen von Burias am 7. Januar einlaufen, um das Schiff womöglich gründlichen Reparatur zu unterwerfen.

Die Einfahrt in den kleinen, aber sehr geschützten Hafen von Bunas ist schmal und eng, durch die zahlreichen von Korallen bedeckten Untiefen in der Nähe der Ufer gefährlich und nur bei gutem Winde und am Tage zu passieren. Dadurch dass diese kanalartige Lücke zwischen der eigentlichen Insel Burias und der nach Westen liegenden Insel Busin sich in der Nähe der Hauptstadt des kleinen Distrikts bassinartig ausweitet, entsteht ein jeglichem Seegange fast gänzlich entzogener und auch gegen die Südweststürme wie gegen den heftigen Nordostmonsun geschützter Hafen. Doch wird er nur im Binnenverkehr von einiger Bedeutung sein können; denn er ist einesteils zu klein und der Eingang zu schwierig für große Schiffe, andererseits aber ist die Insel selbst von zu geringer Bedeutung und den Nachbarprovinzen gegenüber zu ungünstig gelegen, um jemals zu einem Ausfuhrhafen nach fremden Ländern werden zu können. Die Insel selbst, lang und schmal, hügelig aber sicher nicht im Mittel die Höhe von 800 bis 1000 Fuß übersteigend (nach Schätzung) ist zum größten Teil bedeckt von Wiesen, die hier und da von mächtigen Waldungen unterbrochen sind und zahlreichen Rinderherden Weide geben. Es ist die Zucht und die Ausfuhr der lebenden Kühe, hauptsächlich nach den nächstliegenden Provinzen, die einzige Beschäftigung der nur einige hundert Tribute (als Tribut bezeichnet man auf den Philippinen die Summe der Abgaben, welche zwei erwachsene Menschen zusammen zahlen; Kinder bis zu 10 Jahren und Greise über 60 Jahren sind gänzlich frei. Die Zahl der Tribute gibt daher weniger als die Hälfte der Einwohner an. Kurzweg bezeichnet man auch je zwei Menschen immer als einen Tribut; man fragt viele „tributantes“ im Dorfe seien, sondern nur wie viele „tributos“) zahlenden Einwohner. Ursprünglich waren es ausschließlich militärische Sträflinge, die hierher geschickt wurden: sie siedelten sich hier an, und so entstand allmählich das kleine Gemeinwesen, das von einem Kapitän der Armee als sogenanntem Kommandanten des Militärdistrikts geleitet wird.

Obgleich nun trotz des längeren Lebens auf der See mein Unwohlsein nicht ganz gehoben, meine Kräfte noch nicht völlig wiederhergestellt waren, so konnte ich doch der Versuchung nicht widerstehen, der in den Annalen der Conchologie (die Conchologie ist ein Teilgebiet Zoologie und befasst sich mit Schalenweichtieren – Muscheln) berühmt gewordenen Isla Temple einen Besuch abzustatten. Der Kommandant selbst ein Schalenliebhaber, wusste mir viel von dem Reichtum der kleinen Insel an Landschnecken zu erzählen; er besorgte mir ein Boot und Leute, und so fuhr ich denn von einem ebenfalls als Passagier auf der „LADY LEIGH“ befindlichen Schweden, Namens Johnson, begleitet, am 9. Januar morgens dahin ab. Dieser Schwede war ein alter Bekannter des Kapitäns. Als Mr. Woodin in früheren Jahren noch reich und Besitzer mehrerer großen Schiffe gewesen war, welche alle zwischen Hobarttown, China und den Inseln des Stillen Ozeans fuhren, war Johnson auf einem derselben als Kajütenjunge angestellt gewesen. Unglückliche Spekulationen zwangen Woodin eins oder zwei seiner Schiffe zu verkaufen, ein anderes wurde irgendwo in China kondemniert ( im Seewesen soviel wie ein seeuntüchtig gewordenes Schiff von der Seefahrt ausschließen), und das, worauf Johnson fuhr, scheiterte beim Einlaufen in einen Hafen der Palau-Inseln. Es ging ihm wie so manchem europäischen Matrosen. Die Freundlichkeit der Eingeborenen gegen den kräftigen und jungen hübschen Menschen und die Achtung, in welcher unter jenen Wilden jeder noch so ungebildete Europäer steht, erleichterten ihm die Angewöhnung an ihr häusliches Leben, sodass er gern das gezwungene Exil zu einem freiwilligen machte, als vorbeifahrende Schiffe seinen Gefährten und auch ihm die Rückkehr ins europäische Leben ermöglichen wollten. Hier fand ihn dann – ich weiß nicht nach wie viel Jahren – sein alter Kapitän der nun verarmt wieder am Ende seiner Tage zum abenteuernden Leben des handeltreibenden Seefahrers seine Zuflucht nehmen musste; aber er fand ihn schon halb als Eingeborenen, kaum noch fähig, seine Muttersprache korrekt zu schreiben, schwach und krank, sodass er ihm aus Mitleid freie Passage nach Manila gewährte, um ihm durch bessere Nahrung und weniger ausschweifendes Leben wieder zu Kräften zu verhelfen. Sein Plan freilich, ihn seinem Vaterlande wieder zu gewinnen schlug fehl.

Mochte Johnson wirklich sein den Eingeborenen gegebenes Wort, wieder zurückzukehren heilig halten, wie er vorschützte; oder glaubte er, verleitet durch die Ehrfurcht, die er als Weißer genoss, „der Erste in dem kleinen Ländchen werden zu können“ genug er kehrte mit uns wieder nach den Palaus zurück. Mir war natürlich ein Europäer, der irre ich nicht, schon vier oder fünf Jahre mit den Bewohnern gelebt ihre Sprache erlernt und manche ihrer Gebräuche und Sitten mit offenem Auge, wie mir damals schien, beobachtet hatte, ein angenehmer und nützlicher Reisegefährte, ein angenehmer, denn die Hoffnung, wirklich gebildete Begleiter zu finden, hatte ich längst aufgegeben, und ein nützlicher, denn wäre er mehr das gewesen, was er zu sein schien, so hätte ich sicherlich nicht so sehr mit meinen eigenen Augen sehen gelernt, als ich es nachher tat.

Wir kamen auf der Insel Temple nach ruhiger und bequemer Fahrt an. Schon in ziemlicher Entfernung sahen wir am Meeresgrunde zahlreiche Korallen, in wunderbaren Gestalten und prangend im prächtigsten Farbenschmuck, regellos durcheinander wachsend dem langsam ansteigenden Meeresboden folgen, ohne ein eigentliches durch schäumende Wogen – die sogenannten Brecher – bezeichnetes Korallenriff zu bilden. Nur an einigen vorspringenden Punkten am Südende der Insel brachen sich die unbedeutenden Wellen, die der leichte und wechselnde Wind erhob. Aus dem so ganz allmählich vom Meeresgrunde emporwachsenden Korallenboden, der aber bis einige Fuß unter die tiefste Ebbelinie von größtenteils abgestorbenen Korallen gebildet ward, stieg die niedrige, ganz aus Korallenkalk und einem Konglomerat von Korallenfragmenten, Muscheln und Sand gebildete Insel in steilen Klippen empor. Nur an geschützten Stellen, Buchten und Einschnitten war das Gestein unter Korallensand begraben, während an den vorspringenden Punkten die Klippen einen durch die Brandung ziemlich tief ausgewaschenen Fuß zeigten. Nirgends war eine Spur eruptiven Gesteins zu bemerken. Überall mit ziemlich dichtem Wald bedeckt, unter dessen Bäumen vor allem die herrlichen Barringtonien (Palo Maria) und die unschönen aber charakteristischen Pandanusarten auffielen, stieg die Insel zu höchstens (schätzungsweise) 30 bis 40 Fuß über dem Meeresspiegel an. Das Wetter war köstlich während der zwei Tage, die ich dort zubrachte – im Sinne des Touristen; denn mir, der ich mit Schmetterlingsnetz und Schachteln ausgerüstet war, schien die Trockenheit, welche schon seit langer Zeit hier geherrscht haben musste, nach dem verstaubten und vertrockneten Aussehen der Blätter zu urteilen, ein ungünstiges Zeichen für die gehoffte Ernte. In der Tat fing ich denn auch fast gar keine Insekten, während ich doch im Jahre vorher zur selben Zeit in den ewig feuchten tiefen Schluchten der Gebirge in Zentral- Luzon viele der schönsten Schmetterlinge erbeutete. Dennoch aber füllten sich die Bambusrohre, welche mir auf meinen Reisen seit langem die Schachteln und Körbe ersetzten, rasch mit zahlreichen von den Baumblättern abgelesenen Landschnecken, welche in allen Altersstufen vertreten waren. Hier fand ich Eierhaufen in wie Düten zusammengedrehten Blättern; dort krochen die kleinen durchscheinenden Tierchen munter herum, während für die grün gebänderten oder roh und gelblich gesprenkelten halb oder ganz erwachsenen Tiere der Wonnemonat gekommen zu sein schien. Wie aber erstaunte ich erst, als ich am 11. Januar schon auf der Rückfahrt begriffen, auf einer kleinen zwischen Temple und Busin liegenden Insel landete. Hier waren fast buchstäblich die Bäume mit Schnecken bedeckt. In weniger als drei Stunden sammelten wir mehr als 1.200 Stück durch Schütteln der Bäume, wobei natürlich immer nur ein Teil der Tiere herab fiel aber die einzelnen Bäume zu ersteigen oder ihre Äste auch nur herabzubiegen, war eine zu große Mühe, da wir durch einige rasche Stöße an den Baumstamm mehr Exemplare auf den Boden brachten, als wir nachher wieder auflesen konnten. Auch unter diesen, die alle einer einzigen Art angehörten, fanden sich sämtliche Altersstadien vom Ei bis zum ausgewachsenen Tiere vor.

Ganz anders zeigte sich das Verhältnis in Bunas selbst, wo ich am 11. Januar abends wieder eintraf. Obgleich die nächste hügelige Umgebung des Hafens von Burias (Die genannten und noch einige andere in der Nähe liegende Inseln sind durchweg niedrig, die Hügel selbst aber dicht am Meere oft sehr schroff aufsteigend. Diese Felsen bestehen aus einem Konglomerat einer Unzahl von solchen Muschel und Korallenfragmenten, wie man sie jetzt noch am Ufer aller dortigen Koralleninseln findet. Die einzelnen Teile des Conglomerats werden durch einen stark kalkhaltigen Kitt zusammengehalten, und das Gestein häufig weiß, nimmt durch den Kitt oft, so namentlich bei der Stadt Burias und an der Nordseite der Insel – die deshalb auch Punta Colorada d. h. rote Spitze genannt wird – eine rotbraune oder selbst schwärzliche Färbung an. Bei Burias an der Südostseite des Hafens steht ein brauner grobkörniger harter Sandstein an mit sehr zahlreichen Schalen von Ostreen und Pecten, sowie zahlreichen Fragmenten von Echinidenstacheln, aber fast ganz ohne alle Cephalophoren. Alle Inseln, namentlich die kleineren, tragen den deutlichsten Charakter allmählicher Auflösung; einzelne abgerissene Felsblöcke, die auf schmaler Basis stehen – Resultat der Ausfressung durch die Brandung – zeigen deutlich die Fortsetzung korrespondierender Schichten an den ihnen benachbarten Inseln. Die Schichten lagern fast ganz horizontal.) aus gehobenem Korallenkalk und Schichten desselben Kalkkonglomerats bestand, welches ich auch auf Temple beobachtet hatte, so fanden sich hier doch weder genau dieselben Arten, als dort noch auch die vorhandenen in so großer Individuenzahl. Dagegen flogen hier, wenn auch spärlich, doch mehrere Arten von Schmetterlingen, und auf den Büschen erhaschte ich manche Insekten, während ich von Temple deren fast gar keine mitbrachte. Da sich nun aber mein altes Übel durch einen leichten Anfall bei mir wieder in Erinnerung gebracht hatte, so folgte ich dem Rate des Kapitäns, unterließ die Landexcursionen und brachte die Tage, welche wir noch zur Reparatur des lecken Schiffs dort verweilen mussten mit gelegentlichen Untersuchungen von Meertieren und einem unter dem Tropenhimmel so glücklich machenden dolce far niente (süßes Nichtstun) zu.

Das Leck war, wie die fortgesetzte Arbeit des Kapitäns zeigte, gefährlicher gewesen als er gesagt und wir geglaubt hatten. So konnten wir erst am 21. Januar, nachdem wir also volle 14 Tage in Bunas zugebracht hatten, nachmittags 3 Uhr den Anker lichten. Ein frischer Nordostwind brachte uns rasch zur südlichen Öffnung des Kanals heraus, um die Südspitze der Insel herum, und in der Nacht des 24. Januar kamen wir bei leichten Winden in der Straße von S.-Bernardino bei der Insel gleichen Namens an. Die bis dahin vergleichsweise rasche Reise mit dem altersschwachen Schiff hatte mir hinreichende Beschäftigung und Abwechselung in der Betrachtung der zahllosen Inseln gebracht, sodass ich leicht den unbehaglichen Eindruck überwand, den mir das, wie mir schien, nach jener langen Reparatur in Burias allzu häufige Auspumpen des Grundwassers verursachte. Wer jemals in einem stark Wasser machenden alten Schiffe gereist ist, weiß was für verpestende Gerüche das Auspumpen eines solchen in den Kajüten verbreitet; und obgleich meine empfindliche Nase ein väterliches Erbteil, um welches mich meine Frau später noch oft unglücklich schalt, sehr darunter zu leiden hatte, so vergaß ich doch leicht alles unangenehmes Geräusch und Gerüche und den Gedanken, dass das Meer keine Balken hat, in der Hoffnung einer raschen Fahrt nach den Inseln des Stillen Ozeans. Abermals getäuschte Hoffnung! Kalmen, konträre Winde und heftige von Osten her zur Straße S.-Bernardino einsetzende und täglich etwa 18 Stunden lang anhaltende Strömungen bannten unser Schiff fast wie auf einen Fleck und gaben mir nun Gelegenheit, mich etwas mehr der Unterhaltung mit meinen Schiffsgenossen zu widmen, als ich es bisher getan.

Wie ich auf meiner Reise um das Kap aus Langeweile fast die ganze Reise verschlief, so fing ich nun an, aus dem gleichen Grunde mit dem alten Woodin, Johnson, seinem Steuermann Mr. Barber und einem kleinen Palau Insulaner, Namens Cordo, zu plaudern. Gern hätte ich neben der geistigen Nahrung auch noch etwas mehr leibliche erhalten, als ich wirklich bekam. Im Anfang der Reise zwar waren wir ziemlich reichlich bei Tische versehen, aber das dauerte nicht gar lange. Während wir früher mittags und abends jedes Mal wenigstens ein Huhn nebst eingemachtem Fleisch, Gemüse usw. erhalten, wurde bald nur noch ein warmes Mittagsmahl gemacht, zu welchem ein Huhn gewöhnlich die Suppe, Braten und den in indischen Gegenden so allgemein verbreiteten „curry“ für sieben Personen abgeben musste. Je länger aber die Reise dauerte, um so stärker wurde mein Rekonvaleszentenhunger, den ich nun in Ermangelung eines guten Mittagsmahls mit Schokolade, vielem Zwieback und einsam verzehrten in Blechdosen mitgenommenen geräucherten Zungen und Würsten zu stillen versuchte. Woodin war dabei immer sehr um meinen Appetit besorgt. Wie oft sagte er mir nicht, wenn nur noch ein Unterschenkel des Huhns im Reis versteckt lag: „Hier, Dr. Semper nehmt dies gute Stück vom Huhn – upon my soul (auf meine Seele), Ihr esst nicht wie Ihr tun solltet.“ Nun dachte ich bei mir, der Mann hat wohl eigentümliche Ansichten, wie man einen heißhungrigen, kaum vom Tode erstandenen Genesenden behandeln soll, vielleicht spart er mir alle die Leckerbissen, die er damals in Manila mitzunehmen versprach, für spätere Zeiten auf, wenn ich besser im Stande sein werde, als Gastronom mich an die Arbeit ihrer Vertilgung zu machen. Dennoch, ich leugne es nicht, sehnte ich mich mitunter nach diesen sicherlich im Raume versteckten Fleischtöpfen, von denen ich hin und wieder einen reizenden Vorgeschmack durch die Gunst des Steuermanns erhielt, den ich mir zum Freunde gemacht und der bisweilen einen derselben in das gewöhnliche Mittagsessen von Reis, Huhn, Erbsen und Speck einschmuggelte. Ich erinnerte eines Tages, gerade als mich mein Heißhunger plagte, Mr. Barber an Woodin’s Versprechungen. „Ja“, meinte dieser lachend, „die Liste hatte Woodin allerdings entworfen, es waren zwei Folioseiten voll trefflicher Gerichte, die von Ihrem teurem Passagegeld gekauft werden sollten. Der Kapitän hatte die beste Absicht mit Ihnen. Aber dann tat ihm wieder das viele Geld leid; und nun wurde Tag für Tag etwas von der Liste als überflüssig gestrichen, bis endlich fast keine Nummer auf dem Papier mehr stehen blieb. Ihr habt gut getan, Euch selbst zu verproviantieren.“

„Aha, nun verstehe ich, darum fordert er mich immer des Mittags auf, so ängstlich um meinen Appetit besorgt, auch noch die Knochenreste des Hühnchens zu verzehren; er fürchtet, ich könnte Sie veranlassen, zum Abend doch wieder eins dieser seltenen Gerichte zum Vorschein zu bringen! Nun, da werde ich mich wohl auf die Palau-Insulaner verlassen müssen, nicht wahr mein Cordo?“

Damit wandte ich mich, wie ich oft und gern zu tun pflegte, diesem kleinen muntern Burschen zu, der, um sich Manila anzusehen, als Passagier mitgegangen war und, voll von Bewunderung des europäischen Lebens und der Männer des Westens, der „lakad-ar-angabard“, der großen Städte und der zahllosen Schiffe, der Uniformen der Soldaten und der hoch auf getreppten Häuser, nun nach seiner Heimat zurückkehrte, brennend vor Sehnsucht. all das Gesehene seinen Freunden schildern zu können. Aufmerksam, sinnenden Auges hörte er zu, wenn ich ihm diese oder jene Frage beantwortete, oder ihm irgendeine gerade seinen Blick fesselnde Erscheinung zu erklären versuchte; aber lebhaft in seinen Worten und feurigen Blickes wurde er erst, wenn er mir nun von seiner Heimat erzählte, und wie sich seine Mutter, die Frau des Krei, und seine gleichaltrigen Freunde alle freuen würden, ihn wiederzusehen und von ihm zu hören, wie das Land des Westens, „angabard“, doch so gar wunderbar sei. In seinem gebrochenen Englisch teilte er mir manche Notiz über die Verhältnisse seines Heimatdorfes Aibukit mit, die mir erlaubten, nach meiner Ankunft mich rasch zu orientieren. Auch Johnson, der als Passagier an Bord nichts zu tun hatte, erzählte mir während unserer langweiligen Irrfahrten in der Straße S.-Bernardino und an der Nordküste von Samar gar manches über die Sitten der Eingeborenen, ihre Kriege, ihr staatliches Leben, ihre Sagen und religiösen Gebräuche. (Zur vorläufigen Orientierung mag hier kurz Folgendes bemerkt werden: Trotz der Kleinheit des Areals sind doch die Bewohner der Inseln in eine große Menge einzelner mehr oder minder selbständiger Staaten geschieden, und oft bestehen diese, wie z. B. der Staat Coröre, nur aus einer einzigen kleinen Insel, mit zwei oder drei Dörfern, denen dann häufig eine ganze Menge anderer oft größerer Staaten verbündet sind. Doch stehen auch diese immer in einem gewissen Vasallenverhältnis, das sich freilich nicht kurz in einer für uns recht verständlichen Weise bezeichnen lässt. Ohne dass solche Vasallenstaaten gerade einen Tribut zu zahlen brauchen, sind sie doch in gewisser, später zu erörternder Weise an das leitende Reich gebunden, d. h. sie müssen sich manche Eingriffe in ihr soziales Leben gefallen lassen, die sie unter andern Umständen zurückweisen würden. Es hängt dies damit zusammen, dass bei der Kleinheit der Reiche alle persönlichen Beziehungen höheren Wert erhalten als in größeren; und es wird dadurch noch gesteigert, dass auch die geselligen Bande so mit der halb monarchischen, halb oligokratisch-republikanischen Staatsform verquickt sind, dass die Lösung der ersteren auch die politischen Beziehungen der Staaten zueinander lockern muss.

Auf der dem Originalbuch beigefügten Karte sind die hauptsächlichsten Staaten verzeichnet. Die politische Gruppierung war, als ich dort ankam, folgende. Infolge der Unterstützung von feiten Wilson’s und seiner Engländer am Ende des vorigen Jahrhunderts hatte Coröre, im Zentrum der Inselgruppe gelegen, unerwartetes Ansehen und Macht gewonnen, sodass sich Eirei, Armlimui und einige andere Staaten im südlichen Teil von Babelthaub wegen ihrer großen Nähe zu jener Insel, ferner Aracalong an der Nordspitze von Babelthaub aus persönlichen Rücksichten der dort herrschenden Familie, dem Ebadul, (d. h. dem König) von Coröre, als Verbündete angeschlossen hatten. Früher waren auch noch die Mittelstaaten von Babelthaub in diesem Bunde gewesen, mit einziger Ausnahme von Athernal an der Ostküste, welches sich zu Wilson's Zeit nach drei verlorenen Schlachten zur Tributzahlung genötigt sah, doch nie in die Stellung eines Vasallen von Coröre gebracht werden konnte. Die Eroberung und vollständige Zerstörung des Ortes Kaslan an der Westküste von Babelthaub, dicht bei Aibukit, im Anfang dieses Jahrhunderts, scheint der Grund gewesen zu sein, weshalb sich nun Aibukit auf die Seite Athernals stellte, und mit ihm wurden zu Verbündeten des letzteren eine Reihe kleiner Staaten dicht bei Aibukit (Roll, Rallap, Aural usw.), welche von jeher wirklich in einem Vasallenverhältnis zu diesem standen. Es war also die nördlichste Spitze und die südliche Hälfte von Babelthaub, der größten Insel der Gruppe, verbündet mit Coröre; ihnen gegenüber standen, geographisch abgeschlossen aber isoliert, die Mittelstaaten von Babelthaub. Kreiangel im höchsten Norden, ein durch einen breiten Kanal getrennter Atoll, und Peleliu wie Ngaur ganz im Süden spielten die Neutralen; sie standen in einer gewissen Abhängigkeit durch die Furcht vor Coröre, ohne dass sie jedoch an ihren Kriegen teilnahmen oder selbst den dort üblichen Tribut an lebenden Tauben entrichteten. Dass trotzdem das Wort Ebadul's von Coröre ein großes Gewicht hatte, sollte ich bald zu eigenem Nachtheil erfahren.)

Abermals zwang uns hier ein neues, wie es schien sich immer vergrößerndes Leck, am 29. Januar in den Hafen von Palapa einzulaufen. An der Nordostspitze von Samar, die ziemlich weit ins Meer vorspringt, zieht sich Batag, eine niedrige und von einem weit abstehenden Riffe umsäumte Insel, hoch nach Norden hinauf und begrenzt gegen Süden einen nach Westen wie Osten geöffneten ziemlich breiten aber, wegen zahlreicher Korallenbänke gefährlichen und stark gewundenen Kanal. Wir ankerten südlich von Batag, einem kleinen Dorfe auf der Insel gleiches Namens, aber da bis hier herein der Seegang seinen Einfluss geltend machte, und der Kapitän infolge davon nicht bis zu den ziemlich tief liegenden Lecken gelangen konnte, so beschloss er, in den inneren eigentlichen Hafen von Pampan zu gehen, wo günstige Verhältnisse zur Reparatur des Schiffs obzuwalten schienen. Bei einem ersten Versuch am 1. Februar, durch den engen gewundenen Kanal zu gelangen, stieß das Schiff auf einen Korallenblock, kam jedoch bald wieder los; aber erst am 3. Februar gelang es uns, den ganz gegen allen Seegang geschützten Hafen zu erreichen. Hier wurde das Schiff teilweise gelöscht und dann auf die Seite gelegt, sodass bei niedrigem Wasser der Kiel hervortrat; denn die Lecke schienen alle in der Nähe desselben zu sein, sodass eine solche für die Passagiere natürlich sehr unbequeme Prozedur absolut nötig war zur Ausbesserung des Schiffs. Ich packte deshalb mein Handwerkszeug zusammen und bezog ein kleines Häuschen im Dorfe Pampan, das ich mir für die Dauer unseres Aufenthalts gemietet hatte. Mein Diener Alejandro führte hier nach gewohnter Reisesitte unsern Haushalt, während ich selbst mich teils mit Exkursionen, teils mit zoologischen Untersuchungen vergnügte und Gonzalez dazu anhielt, möglichst viel Aquarellskizzen zu machen.

Überall zeigten die nur zu niedrigen Hügeln ansteigenden Inseln die deutlichsten Spuren ganz junger Hebung. Schon am 29. Januar besuchte ich eine im nördlichen Kanal liegende kleine kaum 4 Fuß über Flutlinie hohe Koralleninsel, auf deren Mitte große Korallenblöcke lagen, die nur durch Hebung, sicherlich nicht durch die hier sehr schwache Brandung hingelangt sein konnten. Auch die im Mittel etwa 50 bis 70 Fuß hohen Vorhügel der Insel Batag bestanden gänzlich aus teilweise verändertem Korallenkalk, welcher nur von einer sehr wechselnden Humusschicht oder direkt von Korallendetritus bedeckt war. Dagegen war die Batag gegenüberliegende den Südrand des Kanals bildende Insel Laguan die ich zu verschiedenen malen besuchte, aus einem horizontale Schichten aufweisenden kalkigen feinkörnigen Sandstein gebildet, in welchem Pteropodenschalen fast die einzigen Petrefacten zu sein schienen. Die mikroskopische Untersuchung ließ aber außerdem zahlreiche Foraminiferen erkennen. Von dem ziemlich steil abfallenden Ufer stürzte ein dünner Bach herab, welcher uns das zur Weiterreise benötigte gute Wasser lieferte, und in seiner Nähe hing hart am Meere ein großer abgestorbener Baum über, der mit seinen Wurzeln noch in der Erde befestigt, mit den herabhängenden Zweigen nur eben noch die höchste Flutlinie berührte. Dennoch war der Baum in etwa 2 Fuß Länge ganz von leeren Gängen eines Schiffsbohrers (Teredo) durchlöchert, sodass eine Erhebung von mindestens 4 Fuß stattgefunden haben musste während der Zeit, welche seit seiner Senkung ins Meer verflossen sein mochte. Die kleine, im inneren Hafen liegende Insel Busin, südlich von Laguan, von ihr nur durch einen schmalen Kanal getrennt, war hügelig, und die etwa 150 bis 200 Fuß hohen dicht bewaldeten Hügel bestanden aus stark tonhaltigem, bald gelblichem, bald blaugrauem Sandstein, den ich wegen seines großen Reichtums an Foraminiferen als „Foraminiferensandstein von Pampan“ bezeichnen will. Es war derselbe Ton, der auch Laguan bildete; und ebenso bestanden die niedrigen Hügel der Insel, auf welcher Pampan liegt, aus dem gleichen Tonsandstein. Endlich fand ich dann am nordwestlichen Ufer der Insel Pampan ein weitgehendes abgestorbenes Korallenriff, auf dessen Fläche große Blöcke fast gänzlich metamorphosierten Korallenkalks lagen, die sich bei niedrigster Ebbe etwa 4½ bis 5 Fuß über Wasser erhoben. So fanden sich überall die mannigfaltigsten und sichersten Anzeichen, dass noch in der allerjüngsten Zeit eine Hebung erfolgt sein musste. Sie war vielleicht der Grund eines Unfalls, der uns nachher beim Auslaufen betraf, und ihr dankten wir es auch wohl, dass wir beim Einlaufen am 1. Februar auf einer Stelle einen Korallenblock berührt hatten, der nach den neuesten spanischen Karten 3 bis 4 Faden unter höchster Flutlinie liegen sollte, nach dem Tiefgange unseres Schiffs jetzt aber nur 2 Faden Wasser über sich haben konnte. Bei dem fortgesetzt stürmischen Wetter der letzten Wochen konnten die Arbeiten am Schiff nicht so rasch beendigt werden, als unsere Ungeduld, endlich in den Stillen Ozean zu gelangen, uns alle wünschen ließ. Bei dem Umlegen des Schiffs hatten wir eine hohe Springflut gehabt, sodass nun als die niedrigen Fluten kamen, nie genug Wasser war zum Flottmachen des aufliegenden Schiffs, und erst am 13. Februar kam es mit vieler Mühe und nach mehreren vergeblichen Versuchen wirklich vom Boden ab. Nun waren aber unter der Wasserlinie noch einige Löcher zu stopfen, dann noch die teilweise gelöschte Ladung wieder einzunehmen, sodass abermals drei Tage verflossen, ehe wir versuchen konnten, wieder unter Segel zu gehen. Der stürmische, von häufigen Regenschauern begleitete Nordost- Monsun hatte nun schon mit seiner ganzen Wucht eingesetzt und vereitelte mit den heftigen und sehr unregelmäßigen, gerade in der Richtung des Kanals herein stehenden Winden erst am 21. Februar, dann wieder am nächsten Tage unsern Versuch, bei Eintritt der Ebbe aus dem Hafen herauszukreuzen. Auch am 23. schlug ein Versuch fehl. Endlich am 24 gelangten wir in den äußeren Kanal. Aus Verdruss über die viele verlorene Zeit und im Vertrauen auf die Richtigkeit eines der Karte von Morata Coello beigegebenen Spezialplanes des Hafens von Palapa, versuchte der Kapitän durch die östliche Mündung desselben direkt in den Stillen Ozean zu gelangen, um so den beim Auslaufen aus der westlichen Mündung durch die weit nach Norden hin vorspringende Insel Batag verursachten Umweg abzuschneiden. Dieser Versuch, an und für sich nicht tollkühner als der früher gewagte, überhaupt in den Hafen einzulaufen, sollte uns teuer zu stehen kommen. Der Wind war günstig zum Auslaufen, der Weg den wir beständig sondierend verfolgten, schien klar, aber plötzlich schrabten wir an einem Korallenfelsen, den wir des trüben Wassers wegen nicht hatten sehen können, an, und im Moment nachher saßen wir auf einem andern fest. Der arme Woodin tat mir in der Seele leid, wie er nun, um seine letzte aufs Spiel gesetzte Karte, die „LADY LEIGH“ zu retten, die Befehle zum Backen der Segel und zu andern Manövern gab, die geeignet waren, das Schiff flott zu machen. In seine den Matrosen zugerufenen Befehle mischten sich Wehklagen um sein Weib und seine Kinder, die er in Hobarttown in Armut zurückgelassen und die aus solcher zu erretten ihm die früher so gewogene Glücksgöttin versagen zu wollen schien. Aber keins half.

Das Wasser war noch im Fallen, und das Schiff bewegte sich nicht von der Stelle. Zum Glück war es nahe an tiefster Ebbe gewesen, als wir auf den Felsen aufliefen, sodass keine Gefahr des Umschlagens zu besorgen war. Nach einigen ängstlichen Stunden endlich hob uns die rückkehrende Flut wieder von unserm Ankergrunde ab.

Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, sodass wir in der Nähe dieses unglückseligen Korallenblocks ankern mussten. Nun hatte Woodin alle Lust verloren, nochmals eine Ausfahrt zum östlichen Kanal zu versuchen, und da auch am 25. morgens ein schöner Ostwind wehte, so fuhren wir diesmal ohne weiteren Unfall zum westlichen Kanal hinaus. Freilich brauchten wir jetzt drei volle Tage, um die Nordspitze der Insel Batag, ankämpfend gegen Wind und Wogen, zu gewinnen, und auch am 1. März verloren wir gegen östliche und südöstliche Winde kreuzend, nur sehr langsam die Ostküste Samars aus dem Auge. Eine heftige etwa 1½ bis 2 Knoten stündlich laufende südöstliche Strömung setzte uns immer wieder zurück, sodass der Kapitän, um recht rasch aus dieser widrigen Gegend herauszukommen, möglichst nach Süden zu gelangen trachtete.

Mochte nun der Landaufenthalt und die schon so lange anhaltende kärgliche Nahrung, verbunden mit dem ewigen schlechten Wetter und dem heftigen Schreck am 25. Februar, mir geschadet haben; genug, bis zum 1. März fühlte ich mich so elend, dass ich selbst die wenigen günstigen Stunden, die mir hin und wieder der etwas leichtere Wind gönnte, nicht zum Fischen mit dem feinen Netz zu benutzen vermochte. Als wir aber am 1. und 2. März in jenen südöstlichen Strom hinein gerieten und einige Thermometermessungen mir die hohe Meereswärme von 22° R. am ersten Tage, später sogar von 23° R. ergaben, nahm ich voller Erwartung mein Netz zur Hand. Denn ich dachte mich wieder in eine ähnliche warme Strömung versetzt, wie sie am Kap der guten Hoffnung als letztes Ende des Mozambiquestromes bis auf 42° und 44° südlicher Breite heruntergeht, und welche mir auf meiner Reise nach Singapore eine Überfülle der schönsten pelagischen Seetiere ins Netz lieferte. Drei Tage lang fuhren wir damals in einem so dichten Schwarme der kolossalen Feuerzapfen (Pyrosoma giganteum) dass selbst beim Wasserschöpfen mit Eimern häufig die fast einen Fuß langen Tiere gefangen wurden, und des Nachts leuchteten alle diese Myriaden von Wesen die den Ozean bis zum Horizont zu bedecken schienen, in so zauberhaftem Lichte, dass ich mit einziger Ausnahme einer wunderbaren Oktobersturmnacht nördlich von Helgoland nie etwas Ähnliches gesehen zu haben glaubte. Leider wurde meine Erwartung gänzlich getäuscht. Trotz der tiefblauen reinen Farbe des Meeres fing ich auf der Oberfläche nichts als eine geringe Zahl gallertiger Haufen von einzelligen Algen, wie sie mir so oft schon in den Tropen das Fischen mit dem feinen Netz verleidet hatten; und auch das bei Windstillen bis zu 60 bis 80 Fuß Tiefe niedergelassene und durch die starken, auch hier wirkenden Strömungen in senkrechter Stellung erhaltene Netz brachte mir keine Ausbeute. Allmählich waren wir aus den südöstlichen Strömen in nordöstliche geraten, die uns nun rasch weiter nach Süden brachten, bis wir endlich am 9. März in 7° 39’ nördlicher Breite und 129° östlicher Länge auf starke und sehr warme westliche Strömungen trafen, die uns nach den Berechnungen des Schiffsjournals um durchschnittlich 50 bis 55 Seemeilen per Tag weiter nach Osten brachten. So waren wir allmählich aus dem nach Norden an der Ostküste Luzons umbiegenden oberen Arme des nordpazifischen Äquatorialstromes in die gerade Fortsetzung desselben, dann in den südlichen nach Süden zu an Samar und Mindanao hinstreichenden Arm desselben Stromes geraten, der sich zwischen 6° und 7° nördlicher Breite mit jenem von Westen her aus der heißen Celebes-See entspringenden äquatorialen Gegenstrom verbindet, welcher, wenn anders die von Quatrefages aufgestellten Theorien über die verschiedenen Wanderungen der polynesischen Völker richtig sind, in der östlichen Hemisphäre eine ebenso bedeutungsvolle Rolle gespielt hat wie der Golfstrom, freilich in anderer Beziehung, auf der westlichen Erdhälfte. Es ist bekannt, dass die Bewohner der Carolinen nicht selten nach den Philippinen verschlagen werden; sie erreichen dann jedes Mal die Insel Samar oder den südlichsten Teil von Luzon, zum Beweise, dass gerade hier sich der nordäquatoriale Strom an der philippinischen Inselmauer bricht. Dagegen scheinen niemals Bewohner der Philippinen nach den Palau Inseln gekommen zu sein, wohl aber solche von Celebes und den in der Celebesstraße liegenden Inseln. So war nach Johnson's Aussage im Jahre 1859 oder 1860 ein Boot ohne Segel an der Nordwestseite der Inselgruppe bei dem Dorfe Aibukit angetrieben, dessen Passagiere sechs an der Zahl in drei Tagen von der Insel Salibago dahin gelangt zu sein behaupteten. Den einen überlebenden Mann sah ich später noch, sodass ich mich von der Wahrscheinlichkeit seiner Behauptung von der genannten Insel gekommen zu sein, überzeugen konnte. Auch als der bekannte Kapitän Wilson – dessen Erzählung vom Schiffbruch der „ANTILOPE“ und dem liebenswürdigen Völkchen der Palau-Inseln überall sympathisches Interesse erweckte – mit den Bewohnern dieser Inseln in Verkehr trat, fand er einen ebenfalls von einer Celebes benachbarten Insel stammenden Malaien, der wie jene Leute aus Salibago durch die westliche Strömung dorthin getrieben worden war.

Unsere Freude, endlich in einem gut ausgebesserten, wasserdichten Schiffe zu fahren, sollte leider nur die beiden ersten Tage anhalten. Solange wir nur leichtere Winde hatten und der Meergang nicht stark war, musste die Pumpe nicht öfter in Bewegung gesetzt werden, als es überhaupt an Bord eines Schiffs geschieht. Aber als nun im Streit der starken Meeresströmungen und der häufig diesen entgegenwehenden, bis zum Sturm sich steigernden Winde die See sich in hohen und unregelmäßigen Wellen erhob, da fing unser in allen Fugen ächzendes und grausam herumgeworfenes Schiffchen wieder an, sehr viel Wasser zu machen, und da, je tiefer wir nach Süden kamen, der Sturm wuchs und das Meer aufgeregter wurde, so nahm das Pumpen in ganz unliebsamer Weise zu.

Zuerst wurde bei Tage häufiger gepumpt, dann auch in der Nacht, und als endlich an einem ruhigen Tage, welcher unsern Schoner von den gehabten Strapazen etwas ausruhen ließ, doch das in den Schiffsraum eindringende Wasser nicht abnahm, eher wuchs – da wurde uns allen klar, dass dennoch jener Ritt auf dem Korallenblock im Hafen von Palapa dem Boden des Schiffs eine unheildrohende Wunde geschlagen haben musste. Vom 5. oder 6. März an blieb nun die Pumpe Tag und Nacht in unausgesetzter Bewegung; denn bei dem bald wieder eintretenden und uns lange Zeit unausgesetzt begleitenden Sturme drang schließlich so viel Wasser ein, dass wir alle, auch der Kapitän und die Passagiere, mit Hand an das Werk legen mussten, da wir uns nur mit der angestrengtesten Tätigkeit flott erhalten konnten. Endlich hatten wir, dank dem westlichen Sturme, trotz der entgegenwehenden Winde auf etwa 4° nördlicher Breite die Länge von 135° östlich erreicht, sodass wir jetzt am Winde segelnd nach Norden umkehren und die zwischen 6° und 8° nördlicher Breite liegende Inselgruppe der Palaus aufsuchen konnten.

Am 22. März morgens 2 Uhr sahen wir im herrlichsten tropischen Mondenscheine die südlichste Insel der Gruppe Ngaur (Angaur), welche durch einen etwa drei Meilen breiten und sehr tiefen Kanal von der Insel Peleliu getrennt liegt. Bei Tagesanbruch fuhren wir von Osten her durch ihn hindurch, da der von uns aufzusuchende Hafen – Aibukit – an der Nordwestseite der Insel lag. Mit steilen Klippen, an deren Fuß sich direkt das Meer mit seinen Wogen brach, stieg die Insel Ngaur zu nicht sehr großer Höhe aus dem Meere senkrecht empor, im grünen Schmucke des tropischen Waldes, zwischen welchem kahle Felsen von blendender Weiße dem Auge auffielen. Es waren wohl ähnliche Kalkfelsen, teilweise verkreidet, wie sie auch die in einzelnen schroffen und zackigen Gipfeln zu größerer Höhe aufsteigende Insel Peleliu und die ihr benachbarten kleineren Inseln zeigten. Auch diese waren zum größten Teil bewaldet, und am Ufer, dem wir uns näherten, zeigte sich ein Saum sehr hoher und schmächtiger Kokospalmen, wie ich sie so noch nie zuvor gesehen hatte. Es sollen – wie verschiedentlich zu lesen steht – diese hohen mastbaumähnlichen Palmen gewesen sein, nach welchen die Spanier, als sie im 17. Jahrhundert die Inselgruppe entdeckten, ihr den Namen der „Islas Palos“ gegeben haben, nach den dem Mastbaum (palos) ähnlichen Palmbäumen. Absichtlich hatten wir uns der bewohnten Insel Peleliu genähert, weil alle an Bord den Wunsch hatten, Nachrichten über die jüngsten Ereignisse im Lande zu erhalten, und wir durch unsere Annäherung einige Bewohner von Peleliu heranzulocken dachten. Unsere Hoffnung wurde nicht getäuscht. Das war ein wildes Durcheinander der Stimmen, als endlich die kraushaarigen, dunkelkupferbraunen Leute in unsere Nähe kamen; sie mussten uns offenbar erkannt haben, denn „Piter“, „Cabel Mul“, „Cordo“ und „Baber“ schrien sie zu uns herüber, je nachdem sie Johnson, oder den Kapitän, den kleinen Cordo oder den Steuermann am Schiffsbord erblickten. Sie waren offenbar sehr aufgeregt. Schon aus großer Entfernung schrien sie uns allerlei zu, einzelne Worte, wie Feuer, Krieg, Engländer, konnte Johnson unterscheiden; als sie am Schiffe anlegten, hatten sie alle eine solche Eile, zu uns zu gelangen, uns zu begrüßen und zu erzählen, dass einer derselben, der sich an einem losen Taue hinauf schwingen wollte. direkt ins Meer fiel. Triefend vom unfreiwilligen Bade kam er an Bord und erzählte nun seinerseits Piter (Johnson) in großer Hast und Wortfülle die traurige Geschichte, welche während der Abwesenheit des Kapitäns Woodin dort vorgefallen war und welche den armen Greis mit einem traurigen Vorgefühl aller der Schläge erfüllte, die ihn noch am Abend seines Lebens treffen sollten. Sie teilten uns mit dass vor wenigen Wochen ein englisches Kriegsschiff im Hafen von Coröre, der durch Wilson als „Korror“ so berühmt gewordenen Insel eingelaufen sei, dass der Kapitän desselben die Eingeborenen von dort auf einem Kriegszuge gegen Aibukit begleitet und unterstützt habe und dass ein großer Teil der dem letzteren Orte angehörigen Fahrzeuge ihr Dorf und ein dem Kapitän Woodin zugehöriges am Ufer des Meeres dicht bei Aibukit stehendes Haus mit dem darin aufgespeicherten Trepang verbrannt worden seien.

Schon früher hatte ich den Äußerungen des Kapitäns und Johnson's entnommen, dass seit einigen Jahren die nationalen Kriege in frischer Kraft entbrannt waren infolge der Ankunft Woodin's und des oben schon genannten Cheyne. Beide hatten sich 1860 zuerst im Hafen von Coröre zusammen aufgehalten, eine Zeit lang auch gemeinschaftlich Geschäfte gemacht, die sie teils dort im Hafen selbst, teils durch kleine nach Nord und Süd ausgedehnte Bootexkursionen führten. Der alte Woodin, ehrlich und gutmütig aber nicht „klug wie die Schlangen“ hatte Cheyne ein zu großes Vertrauen geschenkt, welches dieser schmählich missbrauchte. Im März oder April 1860 waren beide, nachdem sie sich dort zufällig im Hafen von Coröre – Malakka – getroffen hatten, mündlich übereingekommen, gemeinschaftliche Geschäfte mit gleichem Risiko zu machen, in der Weise, dass Cheyne für seine Tauschwaren nur Trepang, Woodin dagegen ausschließlich Öl und Schildpatt einhandeln sollte. In dieser Zeit hatte Woodin schon 70 Pikul Trepang an Bord, die er Cheyne übergab, wie er denn von jenem Tage an auch alle Eingeborenen, die Trepang verkaufen wollten, zurückwies und ihm, dem Kapitän des Dreimasters „BLACK RIVER PACKET“ zuschickte. Am 31. Mai schrieb dieser an Woodin, dass er infolge des schlechten Zustandes seines Schiffs sich genötigt sehen würde, spätestens bis zum 15. August die Inseln zu verlassen, dass er aber so lange, bis Woodin von der beabsichtigten Reise nach Manila zurückgekehrt sei, auf eigene Kosten und Risiko Handel treiben, dann aber nach Shanghai abreisen und dort die gewonnene Ladung und das Schiff verkaufen wolle, um ihm Woodin das Feld – dort auf den Palaus – freizulassen. Aber schon am 7. Juni schrieb er meinem Freunde, der gerade im Begriff stand, nach Manila abzusegeln, abermals, indem er einen Kontrakt vorlegte, der, wenn er angenommen worden wäre, diesem den empfindlichsten Schaden hätte zufügen müssen. Es hätte sich dann Woodin verpflichtet gesehen, 1. allen von Kapitän Cheyne bis dahin gesammelten Trepang frei von Fracht nach Manila zu bringen und dort Cheyne's Agenten zu übergeben; 2. die erheblich höheren Unterhaltungskosten der „BLACK RIVER PACKET“ zur Hälfte vom Tage seiner Abreise an gerechnet, zu tragen, während Cheyne die Hälfte der Unterhaltungskosten der „LADY LEIGH“, die beträchtlich geringer waren, erst von jenem Tage an zu übernehmen hätte, an welchem Woodin wieder den Handel beginnen würde; 3. die Palau-Inseln ganz zu verlassen, da sich Cheyne das Recht des Handels dort reservierte. Abgesehen von den Nachteilen, welchen sich Woodin schon durch die ersten beiden Punkte ausgesetzt gesehen hätte, so wäre die letzte Bestimmung für ihn geradezu verderblich geworden. Cheyne wäre dann im ausschließlichen Besitz der auf den Carolinen für den Trepanghandel am günstigsten gelegenen Palau-Inselgruppe geblieben, während Woodin die sowohl für diesen Handel weniger produktiven als nautisch unbekannteren übrigen Inseln der Carolinen und einen Verkehr mit den viel kühneren und roheren Bewohnern derselben zu suchen gehabt hätte. Im Fall eines Unglücks hätte dann Cheyne die Palau-Inseln für sich allein ausbeuten können, denn er wusste sehr wohl, dass Woodin's letzter und dazu noch ganz verschuldeter Besitz jener kleine Schoner war, dass sein Rivale sich also ganz außer Stande sehen würde, ein neues Schiff zu kaufen und seine Handelsreisen wieder aufzunehmen. Dies war denn auch in der Tat das Ende von Woodin's Laufbahn. Aber selbst im allergünstigsten Falle lag für Woodin eine direkte Benachteiligung in diesem Vorschlage, welchen er denn auch ohne weiteres abzulehnen beschloss. Aus Gefälligkeit nahm er noch eine kleine Quantität Trepang mit nach Manila, von wo er Mitte September desselben Jahres nach den Inseln zurückkehrte. Zwar lief er abermals im Hafen von Coröre ein, aber nur, um bald nach dem weiter nördlich gelegenen Ort Aibukit abzusegeln, dessen Bewohner schon früher mit ihm gehandelt hatten und die er nun, frei von den Schikanen Cheyne's und der Fürsten von Coröre, in ihrem eigenen Lande zu besuchen beschloss.

Dies war den Bewohnern von Coröre sowohl wie seinem Rivalen ein unangenehmer Entschluss. Jene fürchteten, dass sie, gering an Zahl, nur im Besitz einer kleinen Insel, die hauptsächlich seit Wilson's Zeiten und teilweise durch dessen tätige Hilfe gewonnene Übermacht über die übrigen Staaten der Inselgruppe einbüßen würden, wenn nun durch Woodin ein direkter Handel mit den nördlichen Staaten eröffnet würde, die bisher von ihnen durch größeren Reichtum und durch die bedeutendere Zahl von Feuerwaffen in einer gewissen Botmäßigkeit erhalten worden waren. Cheyne aber besorgte seinen Lieblingsplan, dessen Verwirklichung er in der Tat später nahe genug kam, scheitern zu sehen, wenn es Woodin wirklich gelänge, festen Fuß im Norden zu fassen. Die spätere Entwickelung der Vorgänge zeigte nämlich deutlich, dass er zunächst den Handel dort in übermütigster Weise zu monopolisieren, dann aber auch sich den Dank seines Vaterlandes dadurch zu erwerben gedachte, dass er ein im Laufe der Jahre dort gewonnenes Anrecht auf eine Insel oder die ganze Inselgruppe der englischen Nation zu vermachen beschloss. Bei den Eingeborenen von Coröre war jedenfalls die Eifersucht gegen Aibukit so groß – ich will den Einfluss, welchen nach Woodin's und Barber's Behauptungen Cheyne auch hierbei gehabt haben musste, nicht weiter untersuchen –, dass jene einen Feldzug gegen die Leute des Nordens und die „LADY LEIGH“ zu unternehmen beschlossen. Sie waren bei der Inszenierung ihres Planes, den alten Woodin von Aibukit zu verscheuchen, nur ihrem schon früher einmal gegen ein spanisches Fahrzeug geübten Verfahren treu geblieben, das sie ruhig zum Trepangfang nach der nördlich gelegenen Insel Jap absegeln, dort aber von den durch eine große Summe Geldes bestochenen Bewohnern wirklich „abschneiden“ (Abschneiden (cut off) ist der seemännische Kunstausdruck für die Beraubung und Zerstörung eines Schiffs durch Wilde) ließen. Wenigstens geht aus einem von Cheyne am 15. September an den schon nach dem Norden abgesegelten Woodin gerichteten Briefe hervor, dass nach Aussage der Fürsten von Coröre die Leute von Aibukit den Plan gefasst haben sollten, die „LADY LEIGH“ am Tage der Ankunft zu nehmen. Diese Mitteilung Cheyne's hatte offenbar den Zweck, den alten Woodin einzuschüchtern und zum Umkehren zu veranlassen. Als aber dieser trotz der Warnung doch im Hafen von Aibukit ankerte und hier statt feindlichen Empfangs das freundlichste Entgegenkommen von feiten der Eingeborenen fand, schrieb ihm Cheyne am 26. September abermals einen Brief, worin er andeutete, dass die Bewohner von Coröre dies Gerücht ausgesprengt oder auch wirklich den Leuten von Aibukit Geld bezahlt hätten, um ihn – Woodin – abzuschneiden; dass er aber seinerseits überzeugt sei, er werde in Aibukit gute Geschäfte machen, da er dort keine Gefahr zu besorgen habe. Diesen Brief übergab er Woodin's Steuermann Barber, welcher in Geschäften nach Coröre in einem Boote gekommen war, mit dem gleichzeitig gemachten Bemerken, er – Barber – solle lieber gleich bei ihm bleiben; er wolle ihn in Dienst nehmen, und es sei für ihn dies das Beste, da er wahrscheinlich, wie wenigstens gerüchtweise verlautete die „LADY LEIGH“ nicht mehr vorfinden werde. Barber eilte nun wirklich etwas in Angst versetzt, da er die Tücke der Bewohner von Coröre kannte, so rasch als möglich dem Norden zu und kam hier gerade noch zur rechten Zeit, um Woodin von dem Herannahen einer offenbar mit feindlichen Absichten aus dem Süden kommenden Flotille in Kenntnis zu setzen. Wenige Stunden nach ihm kamen wirklich die Kriegscanoes von Coröre, Armlimui und einigen andern Staaten des Südens an, fanden aber Woodin bereit, sie scharf zu empfangen. Nun änderten sie ihren Plan. Der vornehmste König unter ihnen, Ebadul von Coröre ging zu Woodin an Bord und setzte ihm im freundschaftlichsten Tone auseinander, dass sie gekommen seien, die Bewohner von Aibukit zu züchtigen dafür, dass sie sich Rechte anmaßten, welche ihnen nicht gebührten; er tue besser, statt dort oben zu bleiben, wieder mit ihnen nach Coröre umzukehren, um das alte freundschaftliche Verhältnis wieder anzuknüpfen, er solle von den Leuten des Südens so viel Trepang erhalten, als sein Schiff nur fassen könne.

Woodin blieb natürlich taub gegen die Versicherung der Freundschaft wie gegen das Versprechen, das ihm Ebadul machte. Unterdessen waren auch die Kriegscanoes der Bewohner von Aibukit aus ihrem Hafen herausgekommen und stellten sich in Schlachtlinie so auf, das sie, ohne der „LADY LEIGH“ zu nahe zu kommen, unter beständigem Feuern aus Musketen und einigen kleinen Schiffskanonen dem im Halbkreise ruhig liegenden Feinde entgegen rücken konnten. Zum Glück wurde aus der Schlacht keine Schlächterei. Auf Tausende von Schritten brannten sie gegenseitig ihre Flinten und Kanonen ab, die ihre Kugeln kaum einige hundert Schritte weit entsenden konnten, und als nun endlich, ohne dass bisher eine einzige Kugel ein Unglück angerichtet hätte, ein von einem jungen mutigen Fürsten befehligtes Canoe von Aibukit denen von Coröre so nahe gekommen war, dass wirklich ein von ihm abgesandtes Geschoss einem der feindlichen Canoes ein Loch schlug, sodass es augenblicklich sank – da machte die ganze südliche Flotte kehrt und enteilte mit günstigem Winde den Verfolgungen des Feindes. Zur Verherrlichung des Sieges wurden dann in Aibukit Feste gehalten und Lieder gedichtet, in denen ganz besonders jener mutige Held gefeiert wurde, der mit einer einzigen glücklichen Kugel die ganze feindliche Armada des Südens in die Flucht geschlagen hatte. Mit diesem einen Siege hatte sich nun Aibukit eine Stellung errungen, wie es nie zuvor besessen hatte; gleich begaben sich mehrere kleinere Fürsten in seinen Schutz, sodass sich die zahlreichen Palaustaaten in zwei Gruppen teilten, deren eine dem südlich liegenden Coröre die andere Aibukit eine gewisse Führerschaft im Kriege wie in der Politik zuerkannte. Zwischen den Reichen beider Liguen fanden nun alle Augenblicke kleine Reibereien statt, die sich auf das Verbrennen einiger Canoes oder die Ermordung einiger weniger Personen beschränkten, bis endlich im Januar 1862 den Südländern die günstige Zeit zur Führung eines Hauptstreichs gekommen zu sein schien. Und die Geschichte desselben war es, welche unsere Freunde von Peleliu so in Aufregung erhielt und deren trüben Eindruck auch ich mich um so weniger erwehren konnte, als ich durch sie gleich an die Rolle erinnert wurde, welche wir Weißen nun schon seit Jahrzehnten mit oder ohne Schuld dort im Stillen Ozean spielen. Zwar erfuhren wir erst später den ganzen Zusammenhang des Vorfalls, als wir in Aibukit angekommen waren; aber so viel schien doch aus den verworrenen und offenbar sehr ausgeschmückten Erzählungen der Insulaner hervorzugehen, dass während der Abwesenheit der „LADY LEIGH“ das Dorf Aibukit abermals einem Angriffe von Seiten der Bewohner von Coröre ausgesetzt gewesen, dass aber diesmal für unser befreundetes Dorf die Sache sehr schlimm abgelaufen war, da Cheyne's Verbündete sich der tätigen Unterstützung von Seiten eines englischen Kriegsschiffs zu erfreuen gehabt hatten.

Trübe gestimmt von dieser Hiobspost, die uns mehr als vielleicht nötig erregte, da wir den Umfang des getanen Schadens nicht ermessen konnten, setzten wir unsere Reise fort, an der Westseite der nun allmählich sich je weiter gen Norden zu um so mehr von den Inseln entfernenden Riffe entlang.

K arte aus dem Original mit der Insel Babelthaub

Am 23. März schon hatten wir den höchsten Berg der Insel Babelthaub passiert, der in seiner abgerundeten Kuppenform in schroffem Gegensatze zu den steilen schmalen Klippen des Südens sowohl wie zu einigen andern benachbarten Bergen derselben Insel stand. Das Leck hatte sich jetzt offenbar bedeutend vergrößert; denn nie mehr konnte die Pumpe ruhen bei Tag und Nacht. Aber meine durch so widerwärtige Reise noch mehr gesteigerte Ungeduld, endlich in den Hafen einzulaufen, wo ich gleich das Schiff zu verlassen und mit Johnson's Hilfe meine Arbeiten zu beginnen gedachte, wurde erst am Nachmittag des 25. März befriedigt. Südliche Strömung hatte uns in der Nacht vom 24. auf den 25. weit nach Norden bis über den Kanal hinaus getrieben, welcher in nordwestlicher Richtung gegen Aibukit zu laufend das hier mehr als eine deutsche Meile weit von der Insel abstehende Riff durchbrach. Zum Glück drehte sich am Tage der Wind mehr nach Norden, sodass wir gegen 3 Uhr nachmittags uns am Eingange des Kanals befanden. Ich stieg in den Mastkorb, um von hier aus unsere Einfahrt besser beobachten zu können. Trotz der ziemlich großen Entfernung des festen Landes war doch die Atmosphäre so durchsichtig, dass ich deutlich die Insel erkennen konnte, wie sie dalag mit ihren hier und da hoch über die Waldung emporragenden Kokospalmen inmitten eines breiten Streifens prächtig meergrünen Wassers, während hart an den schäumenden Rand des Außenriffs die tiefblaue See stieß. Sieht man aus solcher Höhe auf das Meer herab, so sind seine mit der Tiefe wechselnden Farben von einer wunderbaren Pracht und Durchsichtigkeit. Und neben uns tummelten sich auf der Fläche vier der Canoes von Aibukit, die uns entgegengekommen waren, um uns durch die schwierigen Kanäle hindurch zu geleiten. Wie die Möwen mitunter, wenn sie ermüdet sind, halb fliegend auf den Spitzen der Wellen zu ruhen scheinen, dennoch aber das schnellste Schiff rasch hinter sich lassen, so flogen die leichten Canoes über das Meer dahin, oft mehr als zur Hälfte aus dem Wasser an den Seiten unseres Schoners vorbei, vor uns und hinter uns herum; bald gönnten sie dem Schiffe, das seine 5 bis 6 Knoten lief, den Vorrang, dann aber schossen sie spielend in wenig Minuten wieder an ihm vorüber. Eins derselben schlug um, aber niemand kümmerte sich um die Insassen, und schon nach etwa 10 Minuten war das Boot wieder umgedreht, seines eingenommenen Wassers entledigt, und bald darauf flog es wieder heran, uns auch fernerhin in dem scheinbaren Spiele beizustehen. Sie dienten uns nämlich als Lotsen. Wo eine gefährliche Untiefe oder ein vorspringendes verdecktes Riff war, da sprang ein Mann ins Wasser und hielt das Boot an, bis wir glücklich vorüber waren; dann ging es weiter zur nächsten Station. In solcher Beschäftigung muss man die Bewohner der Inseln im Stillen Ozean bewundern lernen, da ist jede Spur von Indolenz und Trägheit aus ihrem Gesicht verschwunden, jede Bewegung ihres aufs äußerste angespannten Körpers ist richtig abgemessen, leicht und schön, und aus dem dunkeln Auge leuchtet die innigste Freude über das aufregende Spiel mit den Gefahren, die ihnen überall in den spitzen Korallenblöcken entgegen starren Sie brachten uns glücklich nach etwa einstündiger aufregender Fahrt zum Ankerplatz im Hafen von Aibukit, etwa einen guten Büchsenschuss vom Lande, und als der Anker fiel, da stiegen von allen Seiten auch schon die Insulaner herauf, und Kapitän Woodin und Johnson drückten ihren alten Freunden die braunen Hände. Leider bestätigten sie uns alle jene Nachrichten, die wir bei Peleliu erhalten hatten; aber in die Trauer über das Elend, dem sie sich bis dahin ausgesetzt gesehen hatten, mischte sich nun die kindlichste Freude über die glückliche Ankunft von Piter (Johnson) und Cabel Mul (Kapitän Woodin), die ihnen wie Boten einer glücklicheren Zukunft erschienen.