Читать книгу La chusma inconsciente - Juan Pablo Luna - Страница 7

INTRODUCCIÓN

ОглавлениеEl 18-O encastró las piezas de un rompecabezas que por mucho tiempo solo veíamos por separado, en sus luces y en sus sombras. En ese momento, quienes mencionábamos la crisis latente en Chile teníamos que responder agudas críticas basadas en métricas objetivas («los datos duros», presumiblemente omniscientes) y en comparaciones convenientes cuyo sustrato último era la noción de que Chile se había escapado de los patrones típicos de las sociedades latinoamericanas, en cuanto a su modelo de desarrollo y calidad democrática. Aunque la metáfora de «Chilezuela» sí prendió, en el fondo sentían, a ciencia cierta, que Chile era un oasis en el desierto de la región.

En mayo de 2019, en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Estados Unidos, un connotado columnista y académico de plaza me espetó: «¿Dónde está esa crisis de la que tanto te gusta hablar hace años? ¿Dónde están los indicadores, cómo los mides?». Sin contar con datos objetivos para sostener el punto, me llamé a silencio. Pero tras darle vueltas al asunto en el viaje de regreso, escribí una respuesta. El segundo texto de esta compilación de columnas aparecidas entre 2016 y 2021 fue lo que pude articular. Lo hice arriesgando una interpretación (equivocada, en su énfasis sobre el efecto de las redes sociales como válvula de escape) sobre por qué, aunque la crisis estaba ahí, no la veíamos. Pero confieso que la escribí bajo una duda que me persiguió durante mucho tiempo: ¿por qué los niveles de conflicto social que veíamos en terreno, desde hacía tiempo, no escalaban y se mantenían larvados? ¿Eran tan potentes el individualismo, la fragmentación y las promesas del modelo, en el sentido de mitigar la agregación de múltiples descontentos y desasosiegos presentes a nivel local y en los discursos de los individuos?

Cuando sorpresivamente Chile «estalló», apuramos interpretaciones sobre lo que había pasado. En aquel momento argumenté que se trataba de la politización de múltiples desigualdades. Esa politización, de nuevo, no se condecía con la evolución del coeficiente de Gini, ni con la modernización capitalista que el país ha efectivamente vivido. «¿Cómo va a ser la desigualdad si el Gini ha bajado? ¿Cómo van a salir a romper todo si hoy están mucho mejor que sus padres y hasta les encanta ir al mall los fines de semana?». ¡Las métricas (y los parámetros normativos) nuevamente!

Ahí resurgieron, para iluminarnos, el informe Desiguales del PNUD, los textos de Kathya Araujo sobre las asimetrías de poder en Chile, los trabajos de Manuel Canales sobre las frustraciones de una generación más educada, con más acceso a bienes de consumo, pero también fuertemente vulnerable. Una generación empoderada, pero también endeudada. Una generación cuyos padres apostaron a las promesas del modelo y que hoy, estando objetivamente mejor, tenía una ilusión rota entre manos: la promesa de movilidad social ascendente, aunque parcialmente cumplida, chocaba con redes de reproducción del privilegio que desafiaban al mercado y al mérito individual, porque eran propias de una sociedad marcadamente estamental.

Eran redes cuya operación comenzó a volverse más visible desde principios de los 2000, a través de escándalos de corrupción que exponían los distintos mecanismos que vinculaban a figuras prominentes del sistema político, a diversas instituciones sociales y del Estado (incluyendo, por ejemplo, al sistema de acreditación de la educación universitaria y a varias universidades) y a actores connotados de la élite económica.

Y por si faltara combustible, los escándalos dieron paso a la sensación de impunidad. Estaban el Dicom y una dura e implacable «justicia para pobres» (cuyas facetas más denigrantes quedaron expuestas en el incendio de la cárcel de San Miguel), y estaban «las clases de ética» y los «perdonazos» para los empresarios y políticos corruptos. Todo legalmente permitido y constitucionalmente garantizado.

Los siguientes tres gráficos muestran, a modo de recordatorio, la retahíla de casos de corrupción que emergieron públicamente a lo largo de este tiempo. Utilizando datos de la encuesta CEP, también ilustran el efecto progresivo de esos escándalos en la creciente valoración de la corrupción como un problema en la sociedad chilena1.

Con este trasfondo, la potencia del estallido estuvo en constituir una antítesis respecto a la tesis del «modelo chileno». Como antítesis, cristalizó en una expresión colectiva lo que antes se vivía y padecía en clave individual. Esto último lo reflejan bien los relatos recogidos en la protesta2. El estallido logró unificar sentires y demandas que eran muy diversas en el tipo de negación y oposición que ofrecían a la tesis del modelo y en la impugnación a sus representantes («la élite»).

En un escenario difícil, los resultados electorales de 2020 y 2021 lograron lo que parecía bien improbable tras el estallido mismo: institucionalizar la antítesis en la Convención Constituyente. Detrás de ese resultado hay un logro indudable de quienes promovieron, acorralados por la protesta y el caos, el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. También hay un mérito mayor en la obtención de la paridad y la representación de los pueblos originarios para la elección de convencionales. La Convención Constituyente logró, en base a ello, niveles inéditos (en toda la historia republicana de Chile) de representación descriptiva, tanto en términos de género e identidad étnica como en cuanto a extracción socioeconómica.

Sin embargo, ese resultado también responde a un proceso subterráneo, menos estridente, pero de enorme relevancia: la incorporación a la política electoral de una nueva generación. Durante años lamentamos la estratificación socioeconómica y el sesgo etario del voto, así como los bajos niveles agregados de participación electoral. Teníamos tan arraigada la noción de la despolitización juvenil que no la vimos venir. Sin mediar cambios institucionales que remediaran el efecto regresivo del voto voluntario, jóvenes que no votaban (especialmente de sectores medios y bajos) comenzaron a hacerlo en el plebiscito de 2020 y en las elecciones a la Constituyente de 2021.

Me permito ejemplificar la importancia de este proceso en algunas experiencias de los últimos años. A partir de 2011 y hasta 2016, en el marco del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina (un proyecto financiado por la Iniciativa Científica Milenio), realizamos una serie de talleres destinados a profesores de educación media. Se trataba de talleres sobre educación ciudadana. En esos pocos años, vimos cambiar radicalmente la demanda y las necesidades de los participantes (profesores de enseñanza media de colegios municipales y subvencionados). Si en los primeros años nos pedían con resignación herramientas para transmitir mejor a sus estudiantes la importancia de la política para sus vidas, en los últimos años el requerimiento era otro: «¿Cómo hacemos para que entiendan que tienen que canalizar institucionalmente su rabia, que no sirve romper todo?».

En 2017, luego de publicado En vez del optimismo (Ciper-Catalonia), recibí un mensaje a mi celular de María Callealta, en ese entonces alumna de tercero medio del Colegio Jorge Huneeus Zegers de la comuna de La Pintana. Allí, me invitaba a discutir el libro y la situación política con un grupo de estudiantes del establecimiento. María remató su mensaje con lo siguiente: «…para hablar sobre un tema tan importante que podemos evitar que pase a mayores… [y con] la esperanza, que me reconforta, para una sociedad chilena justa». Una vez agendada la visita, recibí una llamada en que me advertía que no esperara mucha gente en la sala. Habían tenido recién una actividad con un candidato a diputado (finalmente electo por Revolución Democrática unos meses más tarde) y «casi no había llegado nadie».

El día de la charla, sin embargo, me encontré con más de setenta estudiantes en la sala (eran otros tiempos, sin restricciones de aforo). Ante mi sorpresa y para romper el hielo pregunté: «¿Por qué vienen a hablar de un libro aburrido sobre política y no van a conversar con quienes están compitiendo para representarlos en el Congreso?». La respuesta fue tan rápida como transparente: «Porque queremos saber cómo funciona el sistema. ¿Por qué los políticos se han cagado a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Por qué nos quieren hacer hueones a nosotros?».

Esa respuesta me sigue resonando aún hoy. Para intentar abordarla y problematizarla, el segundo semestre de 2019 dictamos junto a Lihuén Nocetto un curso titulado «Mafia y Democracia», que estaba destinado a estudiantes de tercero y cuarto medio en el Programa Penta-UC de la UC. Dicho programa, que nada tiene que ver con el grupo empresarial Penta, busca promover el talento académico de jóvenes chilenos y funciona en convenio con distintas corporaciones de educación municipal de la región Metropolitana.

Nuestro curso comenzaba con la comparación de los procesos de formación del Estado-nación en Europa y en América Latina, introducía las nociones de ciudadanía civil, política y social, y terminaba discutiendo, en base a un análisis comparativo de sociedades contemporáneas, las tensiones propias de democracias que funcionan en el contexto de Estados débiles y sociedades fuertemente desiguales. Aunque el curso tenía vocación comparativa, cada clase terminaba, sin mucha inducción de nuestra parte, en Chile, en el barrio o sector de los estudiantes, y en los problemas sociales y familiares. Y desde esa perspectiva se planteaba una impugnación directa no solo a «los políticos» (a todos los políticos), sino también a la institucionalidad.

El curso terminó con el estallido, sin posibilidad de darle un cierre. Cuando al final pudimos reencontrarnos con los estudiantes en una actividad de puesta en común sobre lo que estaba pasando en Chile organizada por todo el Programa Penta, escuchamos testimonios durísimos, no solo referidos a la represión a la que habían sido sometidos algunos de nuestros alumnos, sino también a los saqueos e incertidumbre que varios habían sufrido en sus casas y poblaciones, de donde habían «desaparecido» los carabineros. No obstante, el clima era alegre, hasta esperanzado. Estudiantes que ni se saludaban al llegar cada sábado a la sala esta vez se abrazaban y conversaban. Había muchísima incerteza y hasta miedo, pero también había nacido una esperanza, tenue y frágil, pero que meses atrás tampoco se veía venir por ningún lado.

Desde que vivo en Chile no pasa mucho tiempo sin que algún colega extranjero o un compatriota uruguayo me pregunte ¿cómo aguantas vivir en una sociedad tan individualista y desigual? ¿Por qué vives ahí, donde todo está tan jodido a pesar del crecimiento económico? Más allá de razones personales y de la fascinación analítica que siempre me ha producido tratar de entender las contradicciones profundas de esta sociedad, mi respuesta a esa pregunta siempre termina en los jóvenes. Desde hace mucho tiempo siento que Chile viene cambiando con su juventud.

Pero ese cambio no es solo generacional. Recuerdo claramente una mañana del 2011 cuando volviendo en taxi desde el aeropuerto nos topamos con una de las manifestaciones estudiantiles de aquel año. Cuando el taxista me dijo «jefe, vamos a tener que desviarnos porque están los cabros protestando», al igual que ante el colega en LASA me llamé a silencio. Años de conversaciones similares me hicieron anticipar el consabido «cabros de mierda, por qué mejor no se ponen a estudiar». Pero ese día la cosa cambió y el taxista me confesó: «¿Sabe?, yo estoy con ellos. Tengo dos hijas, ambas profesionales universitarias. Me he sacado la mugre para pagarles la universidad. Ellas también. Pero no encuentran trabajo».

El problema y la demanda ya no era de los estudiantes, sino también de sus mayores. Y la contracara de esa situación estaba en jóvenes que habían visto trabajar a sus abuelos toda la vida, y ahora los veían comenzar a recibir pensiones miserables. Si no se quebraban con una enfermedad, las familias quebraban por arriba con las pensiones y por abajo con las deudas que dejaba (la mala) educación. En la precariedad de las experiencias familiares, estirada a punta de créditos de consumo y tarjetas de casa comercial con tasas de usura, y en su contraposición con el discurso de éxito del modelo, había un potencial de agregación de múltiples descontentos. Esa agregación terminó de cristalizar en el estallido del 18 de octubre de 2019.

No obstante, en sí mismo, el estallido sería lógicamente incapaz de generar una síntesis que lograse integrar y superar a la tesis del modelo y a su antítesis. Esta limitación es fundamental para comprender su derrotero y sus posibles consecuencias futuras (las que abordo brevemente al final del libro). Los recordados eslóganes «Son tantas hueas que no sé qué poner», «Nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo», reflejan por un lado la potencia del carácter antitético del movimiento, pero, por otro, la patente incapacidad de síntesis.

Tras el estallido también comenzaron a aparecer crónicas y análisis desde las asambleas territoriales, desde regiones, desde zonas de sacrificio, que tensionaban las interpretaciones más convencionales sobre el tipo de demanda y solución que se buscaba desde el mundo popular (ver los trabajos publicados por Sergio Toro y Macarena Valenzuela en Ciper Académico). En esas crónicas se verifican la potencia del estallido, pero también sus limitaciones. La rabia contenida (y ahora desembozada) durante años de «desesperanza aprendida» (Toro y Valenzuela, 2020) y el fuerte carácter antiinstitucional del movimiento, hacían difícil ser optimista respecto a un componente necesario (aunque insuficiente) para la síntesis: un proceso exitoso de institucionalización del estallido. Esas mismas crónicas ponen en entredicho las posturas y eslóganes ideológicos de quienes, desde arriba (y especialmente, desde la izquierda), pretenden interpretar y representar una demanda que desconocen en base a repertorios que están tan cuestionados como «el modelo».

Sin embargo, contra todo pronóstico, la vía institucional fraguada el 15 de noviembre de 2019, y especialmente los aplastantes resultados electorales del plebiscito de 2020 y de la elección de convencionales de 2021, lograron legitimar una vía de salida al conflicto. La elección de la Constituyente fue primordialmente una elección destituyente de quienes eran percibidos como operadores políticos de la «coalición del abuso» que articuló el modelo durante estas décadas. Es en ese carácter destituyente que radica la legitimidad con que se inició el proceso constituyente.

A su vez, el pésimo rendimiento electoral —más allá de las comunas del «Rechazo»— de las campañas con más apoyo de la élite empresarial, así como la irrupción de independientes, potenciaron una profunda representación descriptiva (la Convención Constituyente refleja a Chile mejor que cualquier otro órgano electo en la historia del país). Y esa mayor representación descriptiva otorgó a la Convención un piso adicional de legitimidad social.

Mediante este resultado, la elección de convencionales permitió incorporar a la calle y a la protesta en la institucionalidad. Y si bien tentativo y provisorio, este resultado puede generar un poderoso efecto de demostración respecto a la revalorización de la vía electoral (aun cuando un porcentaje sumamente relevante de la ciudadanía sigue restándose). Quienes antes negaban la vía electoral como una forma de conseguir cambios en el país (porque con razón sentían que no importaba lo que votaran, la cosa seguía igual), hoy han descubierto el potencial disruptivo de su voto.

El plebiscito de 2020 y la elección de convencionales de 2021 representaron una vocación de cambio y transformación social tan estridente, porque también lograron convocar a un grupo mucho más amplio que el que salió a protestar durante 2019. La calle y las urnas, que hasta hace poco funcionaban como repertorios separados y hasta antagónicos para la acción política, comenzaron a generar sinergias relevantes. A pesar de todos sus méritos, sin embargo, la capacidad de síntesis necesaria para articular un modelo alternativo para Chile sigue siendo limitada.

En ese sentido, la fragilidad y evanescencia de las estructuras de representación política, así como la falta de alternativas funcionales para reemplazar o complementar adecuadamente el vacío de mediación, constituyen un desafío central. Las sociedades contemporáneas, no solo Chile, no están logrando canalizar legítimamente conflictos sociales que se han vuelto al mismo tiempo más fragmentados e intensos. Así, la institucionalidad de la democracia representativa heredada de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, y perfeccionada durante el siglo XX, se nos ha quedado corta. En otras palabras, las democracias liberales contemporáneas están teniendo problemas para vertebrar y mediar legítimamente conflictos intensos entre grupos e identidades sociales crecientemente fragmentadas.

Por esta razón, hoy se ha vuelto frecuente explicar resultados electorales sorpresivos o cambios súbitos en las preferencias y la adhesión a liderazgos o referentes políticos recurriendo a la noción de «liquidez». Mi impresión es que tras resultados que nos parecen líquidos hay bastante más estructura de la que se presume. Pero es una estructura fragmentada. En cierto momento, en torno a una elección, liderazgo o evento particular, los fragmentos se agregan dando lugar a un resultado visible, cristalizado. Pero rápidamente esa sumatoria de fragmentos se desfonda. Los domingos de fiesta (electoral) dan rápidamente paso a lunes de resaca.

En 2016 sugerí que dada su fragmentación y personalización creciente el sistema político chileno avanzaría más rápido hacia un escenario de «peruanización», de lo que el sistema peruano se movería hacia la anhelada institucionalización del sistema de partidos que (aparentemente) tenía Chile. La tesis de la «peruanización» ha ganado tracción, pero en un formato distinto: es el nuevo «Chilezuela». El punto de aquella columna era analítico y descriptivo, no normativo. Intentaba enfatizar los problemas que tienen las sociedades contemporáneas, en contextos de Estados débiles y desparejos y de sociedades fuertemente desiguales y fragmentadas, para anclar sistemas de partidos como el que varios imaginaban estaban presente en Chile.

El fenómeno de la Lista del Pueblo en las elecciones para la Convención Constitucional refleja bien la fragilidad de la agregación electoral. Por mecánica del sistema electoral y generando una marca atractiva que le dio visibilidad, la Lista del Pueblo logró, en esa elección, sumar liderazgos muy bien enraizados en sus comunidades. Cada uno aportó sus adhesiones y prestigio local a la Lista, y entre todos lograron elegir un número tan significativo como imprevisto de convencionales. Pero bastaron unas semanas en la Convención y la búsqueda de un candidato presidencial capaz de representar al colectivo para que la Lista se quebrara escandalosamente. Cuando hay que ponerse de acuerdo en algo la agregación dura poco. La legitimidad se desfonda rápido cuando la superioridad moral se encuentra (siempre muy rápido) con las miserias humanas que todos llevamos a cuestas.

Los partidos políticos actuales no están tan lejos de los problemas de la Lista del Pueblo. Siguen eligiendo autoridades locales y parlamentarios, pero lo hacen más en función de trayectorias personales y de individuos con bases electorales propias. Los partidos pueden hacer poco para disciplinarlos una vez electos y no tienen incentivos para hacerlo porque, de incomodarlos, corren el riesgo de generar un nuevo independiente y perder representatividad. En ese sentido, los partidos son hoy cáscaras vacías con muy poca capacidad de agregación sustantiva. Por lo mismo, sus candidaturas presidenciales buscan venderse como independientes, en función de trayectorias personales que los separan de sus colectividades, porque saben que tienen más capacidad de movilizar adhesiones en clave individual que sincerando sus apoyos, equipos y elencos partidarios.

La compresión temporal de las adhesiones políticas (que se derrumban ante la primera controversia) y la fragmentación social de las identidades, demandas y preferencias ciudadanas no son problemas exclusivos de Chile y su estallido. Tienen que ver con la imposibilidad de los mecanismos tradicionales de representación política de generar orden legítimo en las sociedades contemporáneas. Y a este respecto, estamos a ciegas.

Por un lado, unos repiten una y otra vez que la democracia liberal no funciona en ausencia de partidos programáticos. Añaden raudamente que los independientes no son solución: o se convierten a poco andar en un partido más o se disuelven (a veces dañando en su tránsito a la institucionalidad democrática). Aunque en teoría todo esto es cierto y relevante, no parecemos comprender que el argumento tiene limitaciones prácticas. En América Latina, de acuerdo con una estimación reciente (Munck y Luna, 2022, extendiendo estimaciones previas de Levitsky et al., 2015), menos del 4% de los más de trescientos partidos políticos surgidos desde 1975 en diecinueve países logró enraizarse y perdurar con un mínimo de éxito. En ese 4% se encuentran tres partidos chilenos (el PPD, la UDI y RN) y otros como ARENA y el FMLN de El Salvador y el FSLN de Nicaragua, los tres recientemente desplazados por liderazgos personalistas y autoritarios en ambos países. Juzgue usted.

El caso del PPD (Rosenblatt y Toro, 2022), por ejemplo, refleja otro problema de la utopía del partido político programático: le llamamos partido político a vehículos electorales que no logran cumplir las funciones de agregación vertical y coordinación horizontal que permiten a los partidos contribuir a la representación democrática (Luna et al., 2022). En otras palabras, muchas veces confundimos vehículos personalistas o etiquetas partidarias sin organización colectiva detrás con partidos políticos, por el mero hecho de que cuentan con el timbre oficial que otorga el Servel.

Ese sesgo nos hace sobreestimar en el análisis el peso de los partidos y sus organizaciones y subestimar la influencia que tienen hoy movimientos electorales fugaces, no partidarios y muchas veces antipartidarios (Meléndez, 2011) al momento de generar un resultado electoral. Para ser claros, los independientes no solucionan nada. Pero pensar que cualquier cosa que tenga el sello oficial de partido político es intrínsecamente buena para la democracia, tampoco ayuda mucho.

Por otro lado, algunos hacen apuestas por innovaciones democráticas: desde la clásica democracia directa a la democracia por algoritmos, pasando por innovaciones participativas, deliberativas, la democracia líquida y la votación cuadrática. También está la experiencia más ambiciosa respecto a combinar la descentralización del poder a nivel local y la «re-regulación» a nivel supranacional en torno a un sistema de gobernanza multinivel (la Unión Europea). Por múltiples razones, ninguna de estas innovaciones, implementadas a gran escala, genera en sí misma la capacidad de solucionar los problemas de agregación legítima que enfrentamos.

Tampoco hemos descubierto cómo combinar virtuosamente elementos de nuestra tradición democrática-liberal con estas innovaciones, sin que las incompatibilidades entre ambas generen problemas serios. Lo mismo sucede con otras innovaciones de política pública que tienen una fuerte adhesión transversal: las políticas de transparencia y la descentralización. En principio, todos estamos de acuerdo en su conveniencia y necesidad. Pero en un contexto como el actual, esas innovaciones deberán interactuar con los elementos que predominan en la sociedad (por ejemplo, la consolidación de caudillismos regionales, la captura del Estado por poderes fácticos a nivel local, sean empresas extractivas o actores criminales, la preeminencia de la desconfianza y la indignación, aun cuando lo que se transparenta esté ajustado a derecho, etc.). Más transparencia y más descentralización generarán tantos o más problemas como los que vienen a solucionar3.

La inadecuación funcional de la institucionalidad democrática-liberal para tramitar con legitimidad el tipo de conflicto que se produce en las sociedades contemporáneas y la precariedad de los modelos institucionales alternativos desarrollados hasta el momento, nos tienen en una encrucijada similar a la del cambio climático. O bien ponemos manos a la obra en la búsqueda urgente de nuevos modelos que logren el doble objetivo de preservar los valores democráticos con innovaciones institucionales capaces de adaptarse a los nuevos rasgos de la sociedad, o bien deberemos enfrentar un escenario en que se consolide el proceso de recesión democrática iniciado hace ya unos años a nivel global. A pesar de ser aterrador, este último escenario, lamentablemente, es el más compatible con la historia de la humanidad en que alternan cíclicamente periodos de cooperación, prosperidad y en las últimas décadas democracia, con otros marcados por el conflicto y la violencia.

Conseguir «el fin de (esa) historia» de alternancia entre ciclos de cooperación y violencia requiere mucho más que salir a afirmar, citando a la cátedra, que «los partidos políticos son necesarios para la democracia y que no hay democracia sin partidos políticos». Esta referencia ineludible en las conversaciones doctas tiene otros paralelos interesantes y recurrentes en los discursos de una élite que hace todo lo posible por sublimar el conflicto y la crisis.

Los emplazamientos del tipo «pero usted, ¿está seguro de que condena la violencia?» que se volvieron cliché estos años, cumplen la misma función que la referencia a la necesidad de los partidos para la democracia. Si declarar que los partidos son imprescindibles no los crea por arte de magia, el que todos condenemos la violencia, como por supuesto lo hacemos, no nos sirve mucho para entender qué procesos sociales y mediante qué mecanismos han ambientado los episodios de violencia y desborde institucional a los que asistimos.

Otro recurso usual consiste en afirmar que la crisis de la democracia es global y que lo que pasa en Chile está pasando en todo el mundo. Si bien hay mucho de cierto en esta afirmación, también constituye una media verdad. Peor aún si utilizamos esa referencia no como recurso analítico, sino como un atajo para la exculpación y para instalar una complacencia triste y resignada. Este tipo de desplazamiento ilustra otro componente esencial del momento: la incapacidad que ha mostrado la élite para entender dónde está parada.

El desconcierto de la élite (en términos más técnicos, su anomia) constituye un obstáculo fundamental para buscar soluciones a la crisis. Confieso que durante estos últimos años las actitudes predominantes en la élite han sido fuente para mí de perplejidad e ingenuidad. ¿Cómo tan perdidos y desconectados en el oasis? ¿Cómo no logran ver más allá de sus temores? ¿Cómo tan suicidas? ¿Cómo tan impermeables a una realidad que si bien desconocían hace un par de años, les viene dando cachetadas día a día? ¿Cómo no se dan cuenta que están generando una profecía autocumplida?

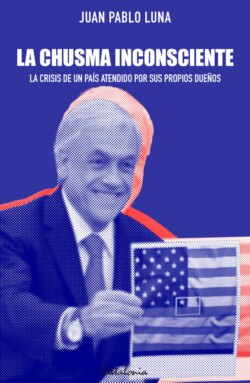

Si mi perplejidad respecto a los discursos y actitudes de la élite fue fuente de inspiración usual durante estos años, también lo fueron las actitudes (en rigor, los actos fallidos) de Sebastián Piñera. Entre ellas destacan la retahíla de frases vacías, con tres adjetivos fijos, cuál más rimbombante, con que Sebastián Piñera presentó con gran parafernalia un sinnúmero de proyectos de ley que no tenían apoyo parlamentario (porque aun siendo un gobierno políticamente débil nunca se molestaron en negociar apoyos antes de lanzar cada operación comunicacional y emplazamiento al Congreso). Ambas perplejidades tienen vínculos obvios. El presidente Piñera ha devenido en la mejor caricatura de la élite desconcertada y descolocada, con actitud de winner, desprovisto de empatía, indolente, con un pasado lleno de dudas, y con un presente en que a cada paso trastabilla hundiendo un poquito más todo lo que llegó a salvar (remember «Chilezuela»).

En estos años también me tocó interactuar más frecuentemente con esa élite, a la que como extranjero, y como cualquiera que no haya sido criado en las redes de socialización del barrio alto, solo veía de lejos. Lo primero que me llamó la atención en estos últimos años es otro desdoblamiento. Desde la élite se realiza hoy una crítica feroz al rol de Piñera como catalizador de la crisis actual, haciéndose mención frecuente a su incapacidad patológica para entender dónde está parado y para actuar en consecuencia. Esa crítica, tan extendida hoy en sectores socioeconómicos altos, convive con el predominio, en esos mismos sectores, de tropismos, actitudes y visiones sobre la realidad del país que perfectamente podrían imputársele también a Piñera. Sin los rasgos más exagerados de la caricatura presidencial, la élite repite en su visión sobre la crisis interpretaciones cuya desconexión con la realidad es equivalente a la que atribuye en su crítica a Piñera.

No obstante, también encontré en esos diálogos intentos honestos por comprender la crisis. Asistí a su vez a esfuerzos relevantes por contribuir con soluciones, antes y después del 18-O. Como en todo grupo humano —y esto es algo que quienes operan desde la superioridad moral desconocen hasta que les toca enfrentar la condición humana de alguien a quien han idealizado o satanizado—, hay de todo en la élite.

Pero esa diversidad es poco visible a nivel social. El «efecto burbuja» que generan en Chile los medios de comunicación tradicionales (las redes sociales de quienes critican a las redes sociales), también a punta de medias verdades y de alguna noticia falsa, generan comportamientos «en manada» que contribuyen a disociar los discursos y actitudes de la élite de la realidad en que vive el resto de la sociedad. Si usted quiere encontrar anomia, en el sentido sociológico del término, así como numerosas referencias a la anomia en su sentido coloquial (como sinónimo de violencia callejera), basta darse una vuelta por los medios más cotizados de plaza y, especialmente, por su sección de «opinión».

También me sigue sorprendiendo cuán parroquiales son el discurso y las referencias (culturales, teóricas, etc.) que circulan en ese mundo. Esto último salta a la vista al comparar las diferentes actitudes de las élites empresariales extranjeras con intereses e inversión en Chile (mucho más moderadas) y las de sus contrapartes locales. Para ponerle nombre, uno no se topa con tanto Juan Sutil por ahí afuera.

Pero más que festinar con la desconexión y sobrerreacción de las élites (que por lo demás, no son las únicas que andan descolocadas), me interesa ahondar en los discursos predominantes con que buscan explicar (y expiar) la crisis chilena. Algunos de esos discursos, como argumenté arriba, hacen referencia a que lo que pasa en Chile es parte de un problema global. A modo de ejemplo, se habla de la crisis global de la democracia y se la vincula a las redes sociales y al advenimiento del populismo. Las redes sociales sin duda generan efectos significativos en la comunicación política y en la movilización social. Pero nada refleja mejor la exageración del efecto presunto y real de las redes que el papelón del denominado Informe Big Data4.

El populismo ha cundido en el mundo contemporáneo. Pero ninguno de los dos (ni las redes sociales, ni el populismo) alcanza a proveer una explicación completa (las redes) o un diagnóstico acertado respecto a qué es lo que pasa en Chile (la irrupción del populismo). En cuanto a este último fenómeno, nos pasamos el año pasado temiendo la llegada del populismo y discutiendo sobre la definición y los ejemplos comparados de ese tan jabonoso como aterrador mal: primero fue la Jiles, luego Jadue y más tarde la Lista del Pueblo (llamativamente, la amenaza del populismo de derecha y del nativismo conservador, larvado en el Partido Republicano, no asusta a nadie). Pero al menos por ahora, «esto no prendió, cabros».

A los chivos expiatorios globales se suman los nacionales. La tesis de la «modernización capitalista» es el equivalente funcional a la tesis de «la trampa de los ingresos medios». Y, nuevamente, es parcialmente cierta. Quienes se movilizan y protestan están mejor educados y acceden a mayor bienestar material que sus padres. Pero por eso mismo, ahora visibilizan desigualdades que antes solo intuían, y las politizan. La evidencia es abrumadora.

No obstante, también es cierto que estos «aspirantes a élites» topan con techos de cristal que reproducen redes de privilegio, las cuales traicionan, una y otra vez, la promesa meritocrática. Esas redes de privilegio y su operación se resignifican en clave política y colectiva en los múltiples escándalos de corrupción que las dejan expuestas. La mejora —hay que reconocerlo— ha sido, además, tentativa: se ha financiado a punta de deuda y es frágil ante cualquier contratiempo personal o familiar.

Es así como los jóvenes politizan desigualdades y vulnerabilidades que se encuentran fuertemente asociadas a la imagen de una «coalición de abusadores». Esa coalición, nucleada en torno al «modelo» y al «sistema» y nombrada como «la élite», aparece, en los discursos emergentes, en un mismo paquete que integra referencias a los políticos, los partidos, los empresarios, los jueces, los fiscales, los medios de comunicación, los «pacos». Y cuando preguntamos qué vincula a esos actores, surgen las referencias a «las clases de ética», «la cocina», «el CAE», «las AFP», «la salud», «la corrupción» y «la colusión».

Al comienzo del proceso de la Convención Constitucional, en el marco de la Plataforma Telar del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y en base a los ejercicios de escucha ciudadana que estamos desarrollando, pedimos a individuos de sectores populares y medios enviar un whatsapp a su constituyente electo. Las respuestas, de modo abrumador, comenzaban con el fraseo «que no…»: «que no robe», «que no se olvide de nosotros», «que no sea corrupto», «que no lo vea como un negocio», «que no juegue con nuestras esperanzas». Quienes pedían algo en clave positiva apuntaban a lo mismo: «que escuche», «que se ponga en mi lugar», «que se acerque», «que haga un esfuerzo por llegar a nosotros», «que cumpla sus promesas de campaña». En estas expresiones no hay polarización izquierda-derecha. Lo que hay es un rechazo a las formas, estilos y figuras de la política tradicional y la esperanza de una política distinta.

Es por esta razón que el recurrente latiguillo de la «polarización» o del «vaciamiento del centro», nuevamente predominante en el análisis político convencional, no logra dar cuenta del fenómeno subyacente. No es una polarización ideológica, lo que hay es una impugnación a un estilo de hacer política asociado a la clase y a la distancia social. Y cuanto más intenten los políticos desconectados empatizar con una ciudadanía que desconocen, en base a una polarización ideológica bastante trivial y superficial por lo demás, más profundizarán la brecha (aunque en un contexto de desesperanza y crisis, los discursos polarizantes eventualmente puedan prender).

La contracara de quienes polarizan la conforman quienes llaman al diálogo, a retomar las formas, los consensos, la cohesión social. Contra la violencia y la odiosidad, el antídoto es dialogar y conversar. ¡Tenemos que hablar! Nuevamente hay mucho de atendible en este llamado, pero quienes lo realizan con fruición usualmente niegan lo obvio. El problema no es que se haya suprimido socialmente el valor del diálogo y el consenso, sino que lo que ya no se tolera más es el diálogo («y la transaca») entre los mismos.

Tampoco resiste ya una conversación donde unos explican y otros asienten, según su estatus o posición social. O abrir conversaciones para saber lo que piensan los excluidos, para que luego, con esa información, los de siempre formulen diagnósticos y propuestas. El problema con el diálogo no es que se niegue su valor: lo que está en entredicho es el carácter excluyente de un diálogo en que siempre los mismos tenían la razón y explicaban al resto. He ahí, nuevamente, una de las claves de la adhesión lograda por la Convención Constituyente al conocerse la diversidad y cercanía con el Chile real de quienes resultaron electos como representantes.

Esa adhesión no está anclada en la negación del diálogo, sino en la heterogeneidad social, de género y étnica de quienes fueron electos para dialogar. Ese diálogo, no obstante, no debe ser meramente una conversación. Porque en una democracia que funciona bien, se negocian intereses y no siempre ganan los mismos. La debilidad de la democracia de los consensos estribaba en que su vocación por suprimir el conflicto terminó despolitizando a la política, y politizando a la sociedad en contra de la política.

El estallido como antítesis enfrenta otras debilidades relevantes. Entre las fundamentales está la probabilidad de que la Convención Constituyente pierda adhesión ciudadana, especialmente en sectores medios y populares. Esto último es bien probable a raíz de la volatilidad de las preferencias de las clases medias y populares en sociedades que transitan procesos de estancamiento y crisis social como el actual. Muchos de quienes se sintieron esperanzados e interpretados por la antítesis que representó el estallido, tras dos años de crisis política, sanitaria y económica, enfrentan con temor las vulnerabilidades que se volvieron mucho más palpables de lo que ya eran. Las ansias de transformación social mutan así en una nostalgia por las seguridades de un pasado que aunque era jodido, se percibe más ordenado y estable.

En conjunto con otros sectores conservadores, activados políticamente para defender el avance de políticas progresistas como las que impulsan la igualdad de género y los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, o motivados por la xenofobia en un contexto en que la inmigración se ha vuelto más visible socialmente, las clases medias nostálgicas del orden perdido pueden propiciar el crecimiento de coaliciones fuertemente conservadoras. El riesgo de reversión del proceso iniciado por el estallido está a la vuelta de la esquina.

Un obstáculo adicional para la articulación de una síntesis, entre tesis y antítesis, es el carácter multidimensional, y no meramente político, de la crisis que hoy experimentan Chile y su modelo. ¿De qué se trata la crisis chilena, si no es meramente otra crisis de la democracia liberal contemporánea? ¿Dónde está el problema, si no es en las redes sociales, en la demanda por liderazgos populistas, o en la polarización y resentimiento social? En mi opinión, la crisis chilena tiene cuatro componentes fundamentales. El primero es la ya mencionada incapacidad de la élite política, social y económica de aquilatarla en todas sus dimensiones e implicancias.

Segundo, Chile vive hoy una descomposición política profunda. Su sistema político está fragmentado, se basa en adhesiones fuertemente personalistas y, en los últimos años, ha intentado suplir su desconexión mediante una polarización ideológica cosmética y maniquea. Como si fuera poco, sus actores e instituciones principales no solo carecen de legitimidad, sino que son sistemáticamente repudiados por la ciudadanía. Entre los que se salvan o logran emerger a pesar de todo, nadie genera mucha adhesión. Predominan los techos bajos y la movilización en base al mal menor. Estos atributos son consistentes con lo que usualmente se denomina una crisis de representación, siendo este un fenómeno típico de las democracias liberales contemporáneas.

Al mismo tiempo, el estallido y su desenlace es asimilable, en alguno de sus rasgos fundamentales, a las denominadas «(segundas) crisis de incorporación», que varios países de la región transitaron sobre finales de la década de los noventa y principios de los 2000. Aquellas crisis dieron por tierra con los sistemas de partido tradicionales cuando grandes masas se movilizaron contra la exclusión social generada por las políticas de ajuste económico («neoliberales») que sobrevinieron a la crisis de la deuda de los ochenta. En esas crisis emergió la movilización étnica, la de los trabajadores informales, así como irrumpieron conflictos —muchos de ellos ambientales— que politizaban la exclusión también a nivel territorial.

En Chile, el temprano éxito del «modelo», así como el acceso al consumo y la promesa de movilidad ascendente, lograron ralentizar y evitar la crisis de incorporación, solo esbozada en la vieja discusión entre los flagelantes y los complacientes de la Concertación. Esa discusión reemergió más tarde, con el trasfondo de espasmos de protesta cada vez más frecuentes pero parciales, que luego derivaron en el proceso de reformas abortado bajo la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

Como resultado de haber dilatado la crisis de incorporación en los noventa y los 2000, Chile vive hoy dos crisis políticas en una. Las demandas por incorporación política y la impugnación al sistema tradicional se producen en un contexto en que la profundización de los procesos de fragmentación social, la compresión temporal de la política y la irrupción de fenómenos como la microsegmentación en redes sociales vuelven más difícil que en el pasado la emergencia de alternativas al sistema tradicional razonablemente articuladas. Varias de las columnas que se presentan a continuación exploran el carácter de esta crisis política.

Tercero, en el contexto latinoamericano y en términos comparativos, el aparato estatal chileno es usualmente considerado como el más capaz de la región, destacando en dicho sentido desde el siglo XIX. El éxito de la campaña de vacunación es testimonio de esta fortaleza relativa. No obstante, ese aparato estatal ha desnudado carencias importantes en los últimos años. Entre otras, son evidentes hoy una limitada capacidad para formular e implementar políticas públicas —y hacerlo de modo relativamente homogéneo a nivel territorial— y la pérdida progresiva de la capacidad de coerción en algunos territorios.

Respecto a la incapacidad para formular e implementar políticas públicas, los problemas para entregar ayuda social en el momento más álgido de la pandemia, así como la increíble demora en montar un sistema de trazabilidad adecuado durante un largo año, volvieron a poner en el tapete los sesgos y puntos ciegos de los sistemas de información con que se cuenta para leer a la sociedad. Esos sesgos estuvieron detrás de otras crisis del pasado, como la del Transantiago y los censos con altas tasas de omisión.

A modo de ejemplo, durante 2020, Colombia y México, enfrentando desafíos mucho más complejos en términos de su envergadura y heterogeneidad territorial, implementaron un sistema de datos para el monitoreo de la pandemia mejor y más ágil que el chileno. Además, la impericia del gobierno de Piñera politizó —y, por tanto, deslegitimó— el sistema de datos estatales, profundizando las dudas y la crisis de popularidad de su administración.

Si uno de los componentes esenciales del poder estatal es su capacidad de generar información para orientar la gestión —de ahí la etimología de la palabra estadística, directamente derivada de la noción de registro y padrón estatal—, más allá de su relativa buena situación comparativa en la región, el Estado chileno ha mostrado pifias relevantes. En un contexto en que los datos se han vuelto más fundamentales que nunca en la sociedad humana, el Estado chileno se ha quedado significativamente atrás en la capacidad de levantarlos, integrarlos y hacerlo, además, cautelando la integridad de la información personal.

La irrupción de tecnologías y empresas privadas muy eficientes para generar, recoger y analizar información masiva y a gran nivel de granularidad también genera problemas regulatorios serios. ¿Cómo regular el trabajo y las transacciones basadas en apps como Airbnb, Uber, etc.? ¿Cómo regular la actividad económica de empresas, muchas internacionales, que operan ilegalmente en el país? Al viejo problema latinoamericano de la informalidad económica, hoy se añade un nuevo desafío que limita el poder estatal en base al bypass tecnológico y los vacíos regulatorios.

El problema no está solo en la enorme asimetría de información que generan los datos a favor de las compañías privadas, sino también en los múltiples efectos que dichas compañías generan a nivel local. Uber, por ejemplo, funciona como un seguro de desempleo informal para quienes pierden su empleo formal, descomprimiendo así la demanda frente al Estado y al gobierno. A su vez, en conjunto con Waze, Uber tiene hoy un impacto masivo en cómo se configuran los flujos de tránsito en nuestras ciudades. Aunque dicho impacto sea conveniente desde el punto de vista individual, también puede terminar siendo socialmente subóptimo. Además, esa capacidad de formatear los flujos de tráfico otorga a las compañías un recurso de poder adicional sobre las autoridades y la ciudadanía.

La integridad de los datos personales de los chilenos está también fuertemente comprometida por el acceso, por parte de privados, a bases de datos masivas, de fuente estatal y privada. Piense, por ejemplo, en el historial de compras asociado a su RUT en tarjetas de crédito o de casas comerciales. Añada ahora su historial de denuncias en la app Sosafe, la que muy probablemente tenga convenio con la municipalidad en la que usted reside. Combine esa información con el historial de navegación asociado a la IP de su conexión a internet y a su huella digital en redes sociales. Añada su historial de desplazamientos en la ciudad, con horas y trayectos. Triangule y haga match de esa información con datos estatales asociados a su RUT(solo a modo de ejemplo, el Servel está obligado a publicar el padrón, con RUT y dirección de residencia, antes de cada elección; otras muchas bases de datos estatales en que su RUT está asociado a múltiples características personales y familiares circulan públicamente, pueden «scrapearse» de portales estatales o ser solicitadas por Transparencia, o ya han sido filtradas, a la mala, a privados). Asocie ahora, a los datos previos, características de su sector de residencia, las que pueden imputarse desde fuentes estatales (censos, encuesta Casen, informes de fiscalía o Carabineros sobre hechos delictuales en el sector, resultados electorales a nivel de mesa y centro de votación, etc.) y desde fuentes privadas (imágenes de infraestructura y equipamiento urbano vía, por ejemplo, Google Street View, densidad y contenido de tuits asociados a cada barrio, consumo promedio de productos en cada sector, series de Netflix más vistas en su segmento socioeconómico, etc.).

La soberanía estatal depende del monopolio de la coerción, pero dicho monopolio siempre dependió de otro: el monopolio, por parte del Estado, de datos estratégicos sobre la población y el territorio. Las posibilidades para integrar, triangular y analizar datos son hoy prácticamente ilimitadas. Es por ello que, en la actualidad, la soberanía se juega más que nunca en los datos y en su regulación, porque hoy los privados tienen mayor capacidad de integración y análisis que el Estado, que debiera regular y cautelar su circulación. Y aunque el desafío es global, Chile nuevamente se ha quedado atrás en términos comparativos (en América Latina, por ejemplo, México y Uruguay son parte hace tiempo del grupo de Digital Nations).

Los chascarros recientes de la política pública chilena también han dejado en evidencia problemas de calidad de los datos estatales (desde los trayectos de micros no mapeados por el MOP para la reforma del Transantiago, a la trazabilidad del COVID-19). La mala información estatal (recuérdese la frase que terminó acelerando la salida de Jaime Mañalich como ministro de Salud, respecto al «desconocido» hacinamiento presente en los sectores populares5) no solo asienta y perpetúa la desconexión de la élite respecto a sectores periféricos que solo se analizan (y conocen) a través de datos. Además, complica la llegada de las políticas públicas a los sectores donde más se las requiere. Y esto también le pena al «Estado municipal».

Los alcaldes y alcaldesas de Chile salieron del estallido como la institución política mejor conectada con el día a día de la ciudadanía. Para los sectores populares, la municipalidad es su vínculo directo con la política y con lo público. No obstante, la investigación de campo en contextos de vulnerabilidad social indica consistentemente que el Estado (la «muni») también es percibido con resquemor por una ciudadanía que dice recibir malos tratos y «tramiteo», mientras observa la obtención de privilegios indebidos por quienes están «apitutados» o acceden al favor del liderazgo municipal. Parte esencial del «tramiteo» lo facilitan hoy sistemas de información poco integrados y con vacíos significativos. La corrupción también campea a nivel municipal.

Los déficits de capacidad estatal son relevantes porque nuevamente desde la élite se tiende a empaquetar la discusión en torno a los problemas de Chile en virtud de la oposición entre más Estado o más mercado. Y en esa misma discusión, esa oposición se monetiza rápidamente en preferencias respecto a las tasas de imposición a las empresas e individuos. La ciudadanía, en cambio, más que reclamar más de uno y menos de otro, demanda mejor Estado y mejor mercado. Y mejor de uno es imposible sin mejor del otro: solo un buen Estado es capaz de regular y mitigar las diferencias y ventajas que genera el mercado, en lugar de potenciarlas como hace el Estado chileno —no solo a nivel macro, sino también a micro—, en su relación cotidiana con quienes no tienen más alternativa que recurrir a sus prestaciones y servicios.

Una serie de columnas incluidas en esta compilación abordan un problema adicional del Estado chileno: la pérdida relativa de control territorial. Esa problemática no solo tiene que ver con la situación de la denominada «Macrozona Sur» y de las zonas en que se han afianzado bandas criminales. También hay indicios de pérdida de control territorial a nivel fronterizo, en torno al borde costero, en las tomas de terreno —sean de parques nacionales o en zonas urbanas o periurbanas—, en los loteos brujos, y en una serie de actividades asociadas al actuar de bandas de crimen organizado (por ejemplo, microcrédito, venta informal de remedios, máquinas de juego, tráfico de migrantes, impuesto de seguridad y extorsión, etc.).

Respecto a la problemática del control territorial es importante subrayar un punto adicional. Esa pérdida de control no es propiciada unilateralmente por la fuerza presuntamente avasalladora de quienes compiten con y se enfrentan a los agentes del Estado («los malos», quienes en el latiguillo presidencial «no conocen ni Dios ni ley»). Por un lado, asignando recursos escasos, el Estado decide implícitamente dónde estar presente y dónde no. Recordemos, por ejemplo, con qué intensidad se cuidaban ciertos sectores de la ciudad de Santiago durante el estallido, mientras otros territorios quedaban abandonados a su suerte.

Por otro lado, la pérdida de control territorial no resulta de la ausencia física del Estado, sino que muchas veces es propiciada por la colusión entre agentes estatales y actores no estatales involucrados en la actividad criminal. Es por esta razón que dotar de más equipamiento y presupuesto a las fuerzas de orden, en un contexto de pérdida de control territorial y en ausencia de otras medidas estructurales, termina usualmente fortaleciendo a los desafiantes del Estado.

Chile presenta hoy niveles alarmantes de circulación de armas en la sociedad. Y si bien la información es escasa y parcial (en parte porque no hay control ni vigilancia civil de las fuerzas de orden), también existen indicios claros que una fracción no menor de las armas en circulación «se le perdieron» al Estado de Chile. Por todo esto, un componente de debilidad estatal primordial lo constituye la crisis de sus fuerzas de orden, hoy impugnadas por su doble implicación en violaciones a los DD. HH. durante las protestas, así como por irregularidades sistemáticas que incluyen desde montajes hasta connotados casos de corrupción. La corrupción y el abuso también están presentes en la relación cotidiana de las policías con los sectores sociales más vulnerables. Aunque nadie ande solicitando condenas públicas y enfáticas contra ese tipo de violencia (estructural), los repertorios de abuso constituyen pilares esenciales de realidad que aquejan cotidianamente a los más pobres.

Cuarto, Chile vive hoy la crisis de su modelo de desarrollo. Tras décadas de crecimiento económico a punta de la exportación de productos primarios, retail y financiarización, desde 2015 el crecimiento económico se estancó significativamente. El estancamiento está detrás, sin duda, de la irrupción del descontento masivo. El modelo de crecimiento está agotado, más aún en el contexto del cambio climático y tras décadas de aguda presión sobre los servicios ecosistémicos en la explotación de productos primarios.

Por un lado, descontando los connotados «unicornios», la matriz productiva chilena incorpora poco valor añadido. En este sentido, existe un desacople relevante entre las habilidades con que entrenamos a las nuevas generaciones y la necesidad de generar un modelo de crecimiento anclado en la innovación. Este desacople, que también se manifiesta en la brecha de expectativas de quienes apostaron a la educación y hoy no encuentran trabajos acordes a su formación, constituye una oportunidad perdida en términos de la capacidad de innovación.

Por otro lado, a nivel de comunidades locales, la sobreexplotación de los recursos naturales y la baja capacidad para regular las implicancias sociales y ambientales de los proyectos extractivos, han generado un fuerte resentimiento contra la inversión productiva. En este contexto, los niveles de conflictividad social a nivel territorial se han incrementado marcadamente. Al mismo tiempo, los proyectos generan, a nivel local, procesos de fragmentación y conflicto en las propias comunidades, entre quienes apoyan los proyectos y quienes se oponen a ellos. Ese mismo tipo de fragmentación y conflicto local lo generan los conflictos sobre el acceso al agua, un recurso clave y crecientemente escaso.

Así, contamos con una matriz productiva que genera niveles crecientes de disputa, que agrega poco valor, y que ha propiciado profundos daños ambientales y a la salud de las poblaciones locales. Al mismo tiempo contamos con una masa laboral cuyos niveles de formación han aumentado significativamente, pero que carece de oportunidades laborales acordes a dicha formación. Esto último responde en parte al desacople entre las políticas de desarrollo de capital humano y formación técnica, y las habilidades demandadas por empresas que apuestan poco a la innovación y a la implementación de políticas de recursos humanos (sacrificando renta de corto plazo por mejoras en productividad e innovación para aumentar las rentas de mediano y largo plazo).

Adicionalmente, en estos años, el modelo chileno se quedó sin lo que en ciencias sociales denominamos «economía moral». A diferencia de lo que tradicionalmente asume la economía neoclásica (contra sus propios intereses, por lo demás), los mercados no se autorregulan a partir de la acción de individuos orientados racionalmente. Esto es relevante porque para el empresariado chileno parece no existir otra forma de capitalismo que la presente en Chile hasta el 17 de octubre de 2019. Desconocen lo que en la literatura especializada se denomina «variedades de capitalismo», y así, no consideran la posibilidad de pensar en mecanismos de coordinación entre capital, trabajo, comunidades y Estado que trasciendan lógicas basadas en la renta de corto plazo y «las pasadas» en el mercado financiero.

La utopía de la autorregulación de los mercados es suicida porque niega los fundamentos políticos y sociales que hacen posible que los mercados operen. En otras palabras, los mercados están anclados en instituciones sociales que proveen legitimidad y empotramiento social a las reglas de juego que los actores económicos asumen como dadas (Polanyi, 2001). En ausencia de esa legitimidad, las instituciones se desbordan y se desdoblan. En dicho escenario, no importa cuán buena sea técnicamente una institución, cuán «constitucional» sea una materia, porque dejará de producir e inducir los comportamientos que inspiraba en el pasado.

En suma, no solo se requiere volver a crecer, sino hacerlo con claves nuevas. No se trata entonces de que las instituciones que anclaban el modelo previo al 18-O vuelvan a «funcionar», porque esas instituciones están vacías de legitimidad. Y por lo demás, fueron parcialmente responsables de haber potenciado los fundamentos estructurales que explican el descontento y el desborde institucional. Chile requiere, en otras palabras, encontrar ese nuevo modelo no solo por los topes y pifias estructurales del antiguo, sino también porque una salida constructiva de la crisis necesita anclar una nueva institucionalidad (aquella que resultará del proceso constituyente) en una economía moral que le dé sustento y estabilidad. Dilatar una discusión sobre qué modelo de capitalismo requiere Chile para hacer frente a los desafíos presentes y futuros equivale a propiciar nuevos estallidos a la vuelta de la esquina.

Los cuatro componentes de la crisis (el desfonde de la política; las élites desubicadas; un Estado débil, territorialmente desparejo y desafiado; y los topes estructurales del crecimiento económico) generan entre sí interacciones problemáticas. Solo a modo de ejemplo, la élite desconcertada demanda de la política soluciones a los problemas de crecimiento (desde el denominado clima de inversión, a la racionalidad de la política pública tan invocada en torno a la problemática de los retiros de las AFP). En una fuga hacia delante, la élite también espera que las soluciones lleguen con un nuevo ciclo electoral. Sin embargo, en un contexto como el actual, la política convencional es parte del problema y no es capaz, por sí misma, de generar una solución. El nuevo ciclo electoral generará, en el mejor de los casos, una victoria pírrica.

En otra interacción problemática, la sociedad demanda más de un Estado que es relativamente más débil y que enfrenta hoy desafíos relevantes en varias dimensiones claves de su institucionalidad. Las incapacidades del Estado hacen que cualquiera que pueda «privatizar» su prestación de bienes sociales básicos lo haga, escapando así, en clave individual, de la mala calidad. La «salida con los pies» de quienes pueden acceder a mejores prestaciones en el mercado deteriora las coaliciones políticas que apuntalan los bienes públicos estatales (quienes quedan entrampados en la prestación estatal son las comunidades e individuos más vulnerables y con menos capacidad de presión política).

A través del tiempo, esto contribuye a profundizar la segmentación y la propia debilidad estatal. Ese Estado débil, desparejo, territorialmente segmentado, crecientemente patrimonialista es lo que los políticos tienen a la mano para implementar políticas públicas, proveer incentivos e institucionalidad que estimulen la inversión, regular a los mercados y asegurar, por ejemplo, el orden público. Cuando el Estado se queda corto —y cada vez se queda más corto— apuntamos con nuestro descontento a los políticos.

Y así todos asistimos, con resignación y hastío, a una sátira patética en que los políticos desfilan por nuestras pantallas tratando sin éxito de encubrir su desconexión. Cargando con una enorme mochila de impopularidad, pisando huevos para no terminar de caer en desgracia, intentan controlar los daños y generar alguna ventaja, inventándose un personaje, ocultando a sus correligionarios (aún menos populares) y enfrascándose en peleas fratricidas que no representan a nadie. Haciendo gala de una disociación profunda, aunque sabemos que en ese show no está la solución a la crisis, algunos consumimos el espectáculo con fruición y una buena dosis de morbo.

¿Cómo salir de este intríngulis? Si usted busca soluciones fáciles, no las encontrará aquí. En la última parte de este libro argumentaré que debemos abandonar la «solucionática». Es hora de asumir que tener una propuesta de política pública para cada problema se parece más a la sublimación que a una solución. Las soluciones hay que construirlas políticamente, serán tentativas e inciertas y requerirán tiempo y negociación entre sectores e intereses que en Chile no acceden a espacios de interacción frecuente. Todo lo otro son formas de evadir la realidad y el desafío.