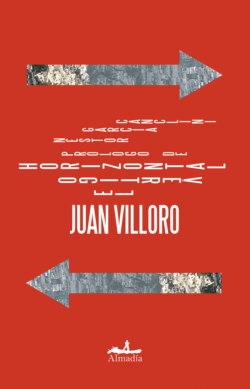

Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 32

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CEREMONIAS: CAFÉ CON LOS POETAS

ОглавлениеA Alejandro Rossi le gustaba recordar que los pueblos semíticos asentados a ambas orillas del Mediterráneo dejan de producir en la edad adulta la enzima que ayuda a digerir la leche. Desde ese punto de vista, madurar significa abandonar la leche. Esto ha aumentado con la condición alergénica del mundo moderno.

Desde que nació mi hija Inés, hace diecisiete años, encuentro niños con todo tipo de rechazos a los estímulos del medio ambiente. De manera emblemática, también sus mascotas son alérgicas. La realidad contemporánea provoca estornudos.

Construida sobre un lago que fue secado, agobiada por los humos de los coches y la contaminación, la Ciudad de México es un baluarte de los ácaros. El clima no es agresivo en la medida en que nuestro invierno es benévolo (aunque se padece dentro de las casas, construidas según la idea supersticiosa de que la calefacción resulta innecesaria), pero la astenia primaveral prospera en el aire sucio. La llegada de las lluvias, cada vez más torrenciales, alivia las alergias, pero no las inundaciones.

En este contexto, los cafés no son, como en otras partes del mundo, lugares donde uno puede librarse por un rato de la nieve, sino sitios donde se combate la prisa y se respira de otro modo. Algunas cafeterías modernas tienen un sistema conocido como aire lavado; las más tradicionales carecen de él y no lo necesitan: compensan los vapores de la máquina italiana con un ventilador que de paso aligera el aire. El mejor clima de la Ciudad de México está en un café.

En sus excepcionales conversaciones con Bioy Casares, Borges lamentaba que hubiera una literatura del vino, la heroína, el opio o la absenta, pero no una del café con leche. A pesar de sus efectos tonificantes, la mezcla carece de glamour para justificar una visión alterna del universo.

En mi adolescencia se hablaba de “intelectuales de café”, no con el respeto que se le concede a una secta que transmite ideas en el apretado espacio de una mesa, sino con el desprecio que ameritan quienes dan la espalda a la realidad y se refugian en la vana especulación. Esto no impedía que los esquivos cafés de la Ciudad de México fueran singulares refugios para reinventar lo real a fuerza de palabras.

En mi infancia había un solo Vips, inaugurado en 1964. Poco después llegó un Denny’s. Años más tarde, Sanborns comenzaba a desperdigar sucursales en distintas zonas, pero la cafetería de franquicia aún no era omnipresente. Quienes empezábamos a leer buscábamos cafés recoletos para hacer tertulias que parecían conspiraciones, no por lo que decíamos, sino por la escasez de participantes y el fanatismo que asumíamos.

Cuando cursaba la preparatoria, la leche ya no tenía el prestigio erótico de antaño, por más que los miembros de mi generación habláramos de “hermanos de leche” para referirnos a dos personas que se habían acostado con la misma mujer.

Del espacio nómada de El Olvido pasé a la vida sedentaria de los cafés. Nunca ha habido muchos en la ciudad. Si se exceptúan los sitios fundados por cubanos y españoles en el Centro, el café no ha ocupado entre nosotros el sitio preponderante que ha tenido en otras metrópolis. Además, poco a poco las cadenas de inspiración estadounidense fueron sustituyendo a los pequeños establecimientos donde el dueño fumaba al otro lado de la barra, junto a un perro que tenía ahí un cómodo colchón. Aquellos cafés eran sitios únicos, irrepetibles, las grutas de los iniciados.

El más conocido de la capital es el Sanborns que se ubica en la Casa de los Azulejos, edificada por un español revanchista, deseoso de vengarse del padre autoritario que le pronosticó:

–Ni siquiera serás capaz de construir una casa de azulejos –refiriéndose a una casa de juguete.

Este edificio señorial cuenta en su escalera con un mural de José Clemente Orozco. En la parte superior hay un bar, con una pequeña ventana en forma de flor que permite una de las mejores vistas del Centro Histórico, dominada por cúpulas y campanarios.

Los zapatistas desayunaron en ese Sanborns al tomar la capital en 1914 y dejaron la imagen indeleble del pueblo que por primera vez recibe el providente regalo del pan dulce.

Ese inmueble de indudable prosapia fue el primero de una cadena que hoy es propiedad de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. A Carlos Monsiváis le gustaba preguntar: “¿Qué porcentaje tuyo le pertenece a Slim?” Como los boxeadores, que son propiedad de varios inversionistas, el dueño de Sanborns controla una parte de la vida de cada mexicano. La Casa de los Azulejos es sólo la matriz de un emporio de ubicuos negocios que abarcan todo el país. En 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la privatización de Teléfonos de México. Slim recibió la empresa en régimen de monopolio absoluto durante seis años y relativo durante diez. Sin ese impulso ajeno a la libre competencia y derivado del tráfico de los favores gubernamentales, no se hubiera convertido en el magnate que es hoy en día. El café de Sanborns es pésimo, pero sabe peor al conocer la trayectoria de su dueño.

Hasta los años ochenta, las cafeteras italianas eran aparatos de alta especialización que lanzaban sus aromáticos vapores en el café Tupinamba, donde el locutor Cristino Lorenzo, ya ciego, narraba por radio partidos de futbol, o Gino’s, al sur de la Ciudad de México, donde los pasteles competían en elaboración con los peinados de las clientas.

Los Sanborns se impusieron con tal unanimidad que la clase política y las muchas franjas de la haraganería encontraron ahí su espacio favorito. Durante dos años trabajé en un proyecto para fundar un nuevo periódico, dirigido por Fernando Benítez. En una ocasión discutimos sobre la posibilidad de contratar a determinado colaborador y él lo rechazó con esta frase:

–¡Se la pasa desayunando en Sanborns!

Santuario de la pereza, la cafetería reforzó la mala fama de los “intelectuales de café” y llevó a la creación de un apodo agraviante: el Homo sanborns, sujeto inútil de gran pedantería.

En su taller de cuento, Augusto Monterroso solía prevenirnos de la estéril bohemia que se fragua en los cafés y nos contaba anécdotas de un conocido al que llamaba el Iguanadón sanbórico, por su aspecto antediluviano y su hábitat cafetero.

El lamentable éxito de Sanborns fue imitado por cadenas en las que se sirve un café flojo y requemado, y que prosperan con nombres de onomatopeyas: Vips, Toks… La proliferación de estos lugares con sillones de plástico dio a los escasos cafés verdaderos un aire casi secreto. Lugares para una secta a la que se pertenece por méritos no siempre precisables.

Gracias a las transmisiones que se hacían desde el Tupinamba, asocio la cultura del café con la radio. Esta impresión se reforzó cuando recorrí la calle Ayuntamiento, en el Centro, donde se encuentra la XEW, que durante décadas fue la estación más importante del país. Enfrente había un restaurante que llevaba el apropiado nombre de La Esperanza. Ahí, los aspirantes a locutores mataban el tiempo y renovaban sus expectativas. En la siguiente esquina, el café San José tonificaba a los rechazados y mejoraba sus voces (un sorbo de poderoso exprés bastaba para adquirir el tono de un villano de radionovela).

El café es un sitio para hablar. La mitología de los locutores fue sustituida en mi ánimo por la de los escritores, en especial la de los poetas. Hacia los veinte años, peregrinaba por Bucareli rumbo al café La Habana donde, al decir de Roberto Bolaño, se reunían los “poetas de hierro”.

En una de mis primeras incursiones descubrí que quien busca café encuentra poemas. Una tarde se acercó a nuestra mesa Jorge Arturo Ojeda, escritor orgulloso de su atlético torso que usaba camiseta de basquetbolista hecha con una malla translúcida y echaba su melena hacia atrás con calculado gesto byroniano. Yo había leído su libro Cartas de Alemania.

–Tiene una portada rojiza –dije por añadir algo a la conversación.

–Magenta –me corrigió.

Luego se interesó en saber si yo estaba en condiciones de publicar. Le dije que mi libro La noche navegable hacía cola en la editorial Joaquín Mortiz. Él se acordó de “Insomnio”, poema de Gerardo Diego, y recitó:

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.

Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,

y tú, inocente, duermes bajo el cielo.

Tú por tu sueño y por el mar las naves.

[…]

Qué pavorosa esclavitud de isleño,

yo insomne, loco, en los acantilados,

las naves por el mar, tú por tu sueño.

No volví a ver a Ojeda, pero recuerdo el poema que la azarosa vida de café me permitió asociar con mi primer libro.

En el café Superleche, de San Juan de Letrán, frecuenté al poeta más hosco de México, Francisco Cervantes. “Hay que hablarle de Pessoa porque todos los demás temas lo irritan”, me había aconsejado Monterroso.

Cervantes vivía en el Hotel Cosmos, sobre San Juan de Letrán, y solía merendar en el Superleche, que se vino abajo con el terremoto de 1985.

No era necesario verlo de noche para saber por qué le decían el Vampiro. Varias veces nos encontramos en las oficinas del Fondo de Cultura Económica, donde ambos hacíamos traducciones, y aceptó mi amistad porque cité un poema de Francisco Luis Bernárdez que le gustaba mucho: La ciudad sin Laura. Yo tenía entonces veintitantos años y admiraba, con el romanticismo de quien todavía ignora ese calvario, que una ciudad se definiera por el amor de quien ya no está ahí:

En la ciudad callada y sola mi voz despierta una profunda

[resonancia.

[…]

Para poblar este desierto me basta y sobra con decir una palabra.

El dulce nombre que pronuncio para poblar este desierto es el de

[Laura.

Como suele ocurrir con gente de coraza furibunda, Cervantes era un sentimental clandestino. Odiaba ciertas cosas con una obcecación refractaria a las razones. Cuando dirigía La Jornada Semanal le publiqué un poema. Al presentarlo, me referí a sus excepcionales títulos. Pocos autores han tenido el don de Francisco Cervantes para nombrar sus libros: Los varones señalados, Heridas que se alternan, Los huesos peregrinos … Por desgracia, en mi encomiástica entrada usé una palabra que él abominaba: poemario.

–¡Es una de las tres que más detesto! –dijo el Vampiro, cuyos odios estaban bien clasificados.

–¿Cuáles son las otras? –quise saber.

–La segunda es Latinoamérica –luego guardó silencio, vio el techo con sublime hartazgo y dijo–: no mereces saber la tercera.

Una semana después bebíamos en el Negresco, bar de mala muerte en la calle de Balderas, que alguien dotado de suprema ironía bautizó como el suntuoso hotel de Niza.

El bar estaba a unos cuantos metros de La Jornada. Era la única razón para ir ahí, aunque a Francisco también la hacían gracia las meseras, de muslos más anchos que un jamón serrano. Se acercaban a la mesa con temible coquetería, tomaban en sus dedos de uñas nacaradas el agitador de nuestra bebida y decían con dulzura sibilina:

–¿Quieres que te lo mueva, papá?

Francisco siempre quería.

Al Superleche íbamos de buen humor y al Negresco a reconciliarnos. El poeta favorecía el ron Negrita y el anís, que le había dado el apodo alterno de San Francisco de Anís.

En una ocasión salió especialmente entonado del Negresco. No le importó perder un diente postizo bajo la mesa y subió conmigo a la oficina. Al cabo de un rato, hubo un alboroto en la calle.

La Jornada, principal órgano informativo de la izquierda, estaba muy cerca de la Secretaría de Gobernación y las manifestaciones se habían acostumbrado a hacer una escala en nuestra puerta para que diéramos cuenta de sus luchas. Envalentonado, el poeta Cervantes abrió la ventana, salió al balcón y encaró a la multitud con un grito extemporáneo, digno de su amigo Álvaro Mutis:

–¡Viva el rey! ¡Devuélvanle el país a España!

La multitud, que no podía oírlo, lo aclamó con entusiasmo, atribuyéndole otro lema.

Cervantes fue el excepcional traductor de la biografía que João Gaspar Simões escribió sobre Pessoa. Entre las muchas lecciones que había recibido del poeta lusitano, una iba más allá de la escritura: el Vampiro admiraba su arte de vivir de prestado en una lechería.

El propietario del Hotel Cosmos era un gallego afecto a Portugal, la saudade y la poesía. Adoptó al gran poeta, como tantos lo hicimos en los bares y los cafés donde recitaba, se enojaba, quería acabar con el mundo, se conmovía y volvía a recitar.

En una de sus noches luminosas, el Vampiro se retrató mejor que nadie:

La cólera, el silencio,

su alta arboladura

te dieron este invierno.

Mas óyete en tu lengua:

acaso el castellano,

no es seguro.

[…]

¿Amor? Digamos que entendiste y aun digamos

que tal cariño te fue dado.

Pero ni entonces ni aun menos ahora

te importó la comprensión que no buscaste

y es claro que no tienes.

Bien es verdad que no sólo a ti te falta.

La ira, el improperio,

los bajos sentimientos

te dieron este canto.

En el café La Habana me reunía con otro poeta de carácter destemplado, Mario Santiago Papasquiaro. Nos conocimos hacia 1973, en el taller de cuento de Miguel Donoso Pareja, en el piso diez de la Torre de Rectoría.

Ahí estaba la sede de Difusión Cultural. A eso de las siete de la noche, el sitio se vaciaba y sólo quedaba encendida una lámpara en el techo, sobre el escritorio donde Donoso revisaba manuscritos. Los grandes ventanales daban al campus, dominado por el crepúsculo. En la línea del horizonte veíamos la sombra del Ajusco y, más cerca de nosotros, el estadio de Ciudad Universitaria, como un escarabajo boca arriba.

Escuchábamos con atención en un semicírculo de sillas. Entre los asistentes estaban Luis Felipe Rodríguez, que escribía notables cuentos de ciencia ficción y años después sería uno de los principales astrónomos mexicanos; Carlos Chimal, que publicaría cuentos, novelas y numerosos libros de divulgación científica; Xavier Cara, que poco después optaría por la medicina y moriría haciendo guardia en el Hospital General, durante el sismo de 1985; Jaime Avilés, futuro cronista de abusos médicos y otras corrupciones.

Donoso Pareja había sido marinero y había padecido la cárcel y el exilio. Su carisma convocaba a los aspirantes a cuentistas, pero también a los deseosos de encontrar un buen sitio para discutir. Uno de ellos, sin duda el más elocuente, era Mario Santiago, que entonces se llamaba José Alfredo Zendejas. Sólo escribía poemas, pero le gustaba debatir acerca de narrativa. Su sentido crítico era feroz; sin embargo, atemperaba su lumbre con chistes que él mismo festejaba con estruendosas carcajadas. Había leído más que nosotros, conocía las vanguardias, militaba con Roberto Bolaño y otros rebeldes en el infrarrealismo, y planeaba un épico viaje a Europa.

Su poema “19 de septiembre de 1985” recupera el impacto del temblor con la exacta fuerza de un espejo roto:

Las familias de acá enfrente ya no existen

la metáfora se cayó de sus andamios

de ayer a hoy otra es la sangre

fuera del sueño es crudo el sueño

se pierden hijos/padres/amasias

hay polvo negro: flores de ira que masco & masco

En los noventa, aquel poeta de mirada encendida y pelo alborotado era ya un hombre disminuido, que usaba un bastón porque había sido atropellado. Un cuarentón de pelo ralo y mala dentadura. La gente lo trataba con molesta suspicacia. Cuando iba a verme a La Jornada, la recepcionista, que solía toparse con toda clase de extravagantes, me llamaba por teléfono para preguntar si en verdad quería dejar entrar a Mario.

Prefería verlo en el café La Habana, donde pedía una cerveza a las diez de la mañana mientras hablábamos del taller de Donoso y de los años setenta del siglo pasado, época que Bolaño volvería célebre en Los detectives salvajes, donde Mario aparece bajo el nombre de Ulises Lima.

Por ahí de 1996 coincidimos en el café con Samuel Noyola, poeta de Monterrey que había vivido en mi casa durante seis meses de 1986. La inmersión en los abismos del DF iba a ser aun más intensa en el caso de Samuel. Mario fue a lo largo de toda su vida un irregular, un valiente dispuesto a boxear como Kid Azteca contra el viento y el destino. Su caída fue la de un guerrero en el frente de batalla que se inventó a sí mismo. El caso de Samuel resulta por completo diferente. Un poeta solar, el Chico Maravilla que conquistó la capital, trabajó con Octavio Paz, tuvo una novia extraordinaria y se eclipsó de repente. Después de pasar por diversos purgatorios, viviría en la calle, primero en la Condesa, luego en Coyoacán, pasaría por la cárcel y finalmente desaparecería, persiguiendo un fuego incierto o tan sólo huyendo de sus fantasmas.

Presenté a estos poetas de la calle en el café La Habana. Samuel saludó a Mario con su acento norteño y mostró orgulloso las botas vaqueras que estaba estrenando. Para entonces ya habían dado las doce y el decano del infrarrealismo lo bautizó como el Vaquero del Mediodía.

Mario Santiago se sentía más afín a las vanguardias radicales de América Latina (Hora Cero, el nadaísmo, la Mandrágora, El Techo de la Ballena) que a la tradición de los poetas mexicanos, que juzgaba cortesana y más interesada en las becas y los puestos que en la obra.

Su poesía es voluntariamente desigual en la medida en que juzga que todo poema es producto de un accidente que no debe ser acallado. Aceptaba y abandonaba sus poemas como azares del destino. Al modo de Allen Ginsberg, juzgaba que el texto es hijo de la suerte; concebía al poeta como un intercesor y nada más. Buena parte de los versos de este detective salvaje se escribieron en servilletas de papel y acabaron en los cestos de las cafeterías.

Hablaba a mi casa de madrugada e improvisaba poemas hasta agotar la memoria de la contestadora. Fiel a su condición de poeta vagabundo, deambuló por las calles hasta ser atropellado en 1996, esta vez de forma letal. El guerrero cayó sin que se conocieran cabalmente sus batallas. Había publicado algunas plaquettes, pero sólo la aparición póstuma de su libro Jeta de santo permitió que se conociera su trabajo.

Poeta diametralmente opuesto a Mario Santiago, Tomás Segovia compartía con él la convicción de que la escritura trasciende las intenciones del autor para vivir por cuenta propia. El autor de Anagnórisis no tenía una visión chamánica de la poesía, pero consideraba que, una vez consumado, el hecho poético respira por sí mismo y no debe ser negado. “Por algo ocurrió”, afirmaba con una voz que parecía raspada por el viento áspero al que tantos versos dedicó.

Segovia entendía la poesía como un brote natural. ¿Qué derecho tenía él a cancelar esa existencia? No presumía de recibir un dictado divino, pero consideraba que cada poema atestiguaba una posibilidad del lenguaje que él no debía violentar.

En la Navidad de 2008, mandó este poema a sus amigos, deseando felicidad “por raro que parezca”:

Pocos habremos sido los que esta madrugada

desde el espeso fondo

de la ciudad aún mal despierta

habremos visto allá en la blanca altitud

el vuelo delicado de los patos salvajes

altivamente absortos

en su ley impecable ciegamente cerrada

otra ley es la nuestra

otras leyes trabajan otras capas del mundo

pero este vuelo silencioso flota

casi allá en las alturas para siempre intactas

donde las leyes soberanas

hacen entre ellas el amor.

En las tertulias, Tomás hablaba de su pasión por reparar casas. Era un artesano consumado, afecto a la carpintería e incluso a las instalaciones eléctricas. Esta faceta de bricoleur contrastaba con su respeto al manuscrito inmodificable. El lenguaje requería para él de menos mantenimiento que una casa.

Español transterrado en México, Segovia solía escribir en la heladería Chiandoni, aspirando, sin conseguirlo siempre, a la costumbre europea de ser dejado en paz.

Su discípulo Fabio Morábito, poeta de mi generación, nació en Alejandría, en el seno de una familia milanesa, y llegó a México en la adolescencia. Aprendió a amar y escribir en nuestra lengua, pero conservó ciertos matices del emigrado que no acaba de acomodarse en ningún sitio. Pronuncia la erre en el tono resbaloso de un italiano del norte y se siente cómodo en sitios alejados de su casa. Lee, escribe y se reúne en los cafés. Durante muchos años no tuvo teléfono. La única manera de dar con él era visitarlo en sus tertulias.

Acaso para no aclimatarse del todo, y preservar sentimentalmente su condición de forastero, rechaza los cafés con pinta “intelectual” y favorece reposterías de alambicados pasteles, donde incluso a la decoración le sobra azúcar, sitios donde señoras perfumadas alzan la voz para sobreponerse al tintineo de las cucharillas. En este ámbito ruidoso, el poeta se concentra para decir: “El bullicio es nuestra cafeína”.

Uno de sus mejores poemas evoca el espacio urbano como un vacío. ¿Podemos conservar en nuestra casa el hueco que la hizo posible? Una rara nostalgia emana de los poemas de Morábito. No es casual que haya escrito sobre las mudanzas, las huellas que los anteriores inquilinos dejan en una casa o la pérdida de espacios decisivos, como el Club Italiano, donde los extranjeros tenían un refugio (el cierre del club los obligó a reconocer que, ahora sí, vivían en México).

Ante una casa, Morábito distingue el llano que la hizo posible. Lo más valioso es ser propietario de ese espacio desnudo, el vacío necesario para que el hogar se llene de sentido:

Voy a mirar este terreno

lentamente, a recorrerlo con los ojos

y los pies

antes de edificar el primer muro,

como un paisaje virgen

lleno de densidad

y de peligros,

porque lo quiero recordar

cuando la casa me lo oculte,

no quiero confundirme

con la casa,

no voy a olvidar

este paisaje

ni cómo soy ahora,

dueño

de una amplitud,

de todo lo que tengo.

Aunque escribe novelas, cuentos y ensayos, Fabio es ante todo un poeta capaz de trabajar entre un capuchino y otro.

El ritmo del café se presta para la corrección de versos que avanzan como antes lo hacía el humo del cigarro. No se puede escribir una novela en un café. Las urgencias del periodismo y la necesidad de aislamiento me alejaron de esos sitios donde comencé a sentir que sobraba. No era poeta y perdía el tiempo. Eso me decía mi conciencia puritana, adiestrada en el Colegio Alemán.

A veces me protejo ahí de la lluvia o mato el tiempo entre un compromiso y otro, pero los cafés han dejado de ser metas en mi vida. Admiro a los que ahí se juntan, con la extrañeza del que ya lleva treinta años perdiéndose de algo. Toda ciudad tiene sociedades paralelas: los apostadores, los mendigos, los traficantes y los adictos suelen asociarse de modo clandestino para fraternizar al margen de la norma. Los cafés se han vuelto para mí algo semejante, casi prohibido. ¿Hay alguna razón para esta renuncia? Es posible que todo tenga que ver con la forma en que administramos el futuro. Durante años, me reuní con poetas a hablar del porvenir. No pensaba escribir poemas, pero, como los protagonistas de En el camino o Los detectives salvajes, aspiraba a vivir poéticamente. El café era el lugar de la violenta conjetura, donde podíamos concebir esperanzas raras, acaso inasequibles. Poco a poco el horizonte dejó de ser imaginable y se transformó en una certeza que queda atrás.

Pero a veces el chorro de leche en el café cortado me llega como un telegrama de otro tiempo; recuerdo los viajes sin meta, oculto en el camión repartidor de El Olvido, y las enseñanzas de los poetas que escandían versos golpeando la taza con la cucharita.

En Poética del café, Antoni Martí Monterde analiza un cuento de Edgar Allan Poe, “El hombre de la multitud”, sobre la despersonalización del sujeto moderno. La trama comienza y termina en un café, observatorio privilegiado de la marea callejera.

La historia de las ciudades es la de los cafés donde la vida se mezcla con la cultura. Ramón Gómez de la Serna instaló su mirador en el Pombo de Madrid; Claudio Magris en el San Marco de Trieste; Karl Kraus en el Central de Viena; Jean-Paul Sartre en el Deux Magots de París; Fernando Pessoa en el Martinho da Arcadas de Lisboa; Juan Rulfo en el Ágora de la Ciudad de México.

¿Hay mejor forma de conocer la ciudad en clave sedentaria? Si el paseante descifra el territorio por lo que mira, el hombre de café entiende la época por lo que escucha.

En la infancia, la leche representó para mí la errancia, el extravío, el esquivo erotismo. En la adolescencia, el café representó el viaje por las palabras y las ideas.

Toda ciudad está atravesada por tensiones nómadas y sedentarias: taxistas y peluqueros, los mirados y los que miran, los transeúntes y los testigos quietos.

El café cortado mezcla ambos sistemas: el líquido oscuro del que está fijo en una mesa, afectado por lo que viene de lejos, la nube láctea con olor a campo.

Descubrí la estética del fragmento a bordo de un camión repartidor de leche. La cafetería permite otro ejercicio: estar en la ciudad sin ser absorbido por ella, ver a los otros en el momento en que se sustraen a su codificada conducta habitual. El uso urbano más socorrido en ese recinto es la conversación, cuyo método ignora las conclusiones y sólo aspira a la progresión.

Lo infinito requiere de estrategias para volverse próximo. La Ciudad de México es inagotable de un modo provisional, como una taza de café cortado.