Читать книгу Un capitán de quince años - Julio Verne - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

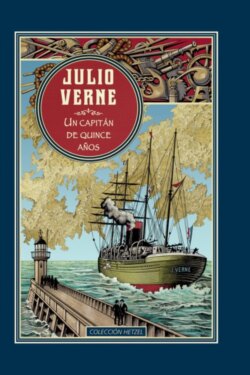

IX EL CAPITÁN DICK SAND

ОглавлениеLa primera impresión que experimentaron los pasajeros del Pilgrim ante la terrible catástrofe fue una mezcla de compasión y de horror. No pensaron más que en la espantosa muerte del capitán Hull y de sus cinco marineros. Esta terrible escena había ocurrido casi a su vista y sin que ellos hubieran podido hacer nada para salvarlos. No habían podido ni aun llegar a tiempo para recoger la tripulación del bote ballenero, sus desgraciados compañeros heridos, pero aún vivos, ni para oponer el casco del Pilgrim a los formidables golpes de la yubarta. El capitán Hull y sus hombres habían desaparecido para siempre.

Cuando el bergantín goleta llegó al lugar del siniestro, la señora Weldon cayó de rodillas levantando las manos al cielo.

—Oremos —dijo la piadosa señora.

A sus oraciones se unieron las de Jack, que se arrodilló llorando cerca de su madre. El pobre niño lo había comprendido todo. Dick Sand, Nan, Tom y los demás negros se mantuvieron en pie con la cabeza inclinada. Todos repitieron la misma oración que la señora Weldon dirigió a Dios encomendando a su infinita bondad a los que acababan de presentarse ante Él.

Después la señora Weldon, volviéndose hacia sus compañeros, les dijo:

—Y ahora, amigos míos, pidamos al cielo fuerzas y valor para nosotros mismos.

Sí, bien podían implorar la ayuda de Aquel que todo lo puede, porque su situación era de las más graves.

El buque que los llevaba no tenía ni capitán que lo dirigiese ni tripulación que lo gobernara, se encontraba en medio de ese inmenso océano Pacífico a centenares de millas de todas las tierras y a merced de los vientos y de las olas.

¿Qué fatalidad había puesto aquella ballena en el paso del Pilgrim? ¿Qué fatalidad mayor aún había impulsado al desgraciado capitán Hull, tan prudente de ordinario, a arriesgarlo todo para completar su cargamento? ¡Y qué catástrofe que añadir a las más raras de los anales de la pesca de altura, catástrofe que no había permitido salvar ni a uno solo de los marineros del bote!

Sí, era una terrible fatalidad.

En efecto, a bordo del Pilgrim no había un solo marinero.

Había uno solo, Dick Sand, pero éste no era más que un grumete, un muchacho de quince años.

Capitán, contramaestre, marineros, toda la tripulación, puede decirse, se resumía ahora en él.

A bordo se encontraban unos pasajeros, una madre y un hijo, cuya presencia debía hacer la situación más difícil aún.

Había además algunos negros, buena gente, valientes y celosos, y sin duda dispuestos a obedecer a quien estuviera en estado de mandarles, pero desprovistos hasta de las más sencillas nociones del oficio de marinero.

Dick Sand se quedó inmóvil con los brazos cruzados mirando el lugar en que acababa de sumergirse el capitán Hull, su protector, a quien tenía un afecto de hijo. Después recorrió con la vista el horizonte intentando descubrir algún buque a quien pedir ayuda y asistencia y al que al menos haber podido confiar la señora Weldon.

Ciertamente que por esto él no hubiera abandonado el Pilgrim, sin antes intentarlo todo para llevarlo a puerto; pero al menos la señora Weldon y su niño se hubieran salvado y no tendría nada que temer por estos dos seres a quienes se había consagrado en cuerpo y alma.

El océano estaba desierto. Desde la desaparición de la yubarta nada venía a alterar su superficie, todo era cielo y agua alrededor del Pilgrim. El joven grumete sabía muy bien que se encontraba fuera de la ruta seguida por los buques mercantes, y que los demás balleneros navegaban aún muy lejos en los caladeros de pesca.

Entre tanto, había llegado el caso de contemplar de frente la situación y de ver las cosas tales como eran. Esto fue lo que hizo Dick Sand, pidiendo a Dios desde lo más hondo de su corazón ayuda y socorro.

¿Qué resolución iba a tomar? En este momento apareció Negoro sobre cubierta, de la que se había alejado después de la catástrofe. Lo que había sentido este ser tan enigmático ante aquella irreparable desgracia nadie hubiera podido decirlo. Había contemplado el desastre sin hacer un gesto y sin salir de su mutismo. Su vista había devorado ávidamente todos los detalles de la tragedia. Pero si en tal momento se hubiera pensado en observarle, hubiera llamado la atención que ni un solo músculo se hubiera contraído en su rostro impasible. De todos modos, y como si no lo hubiera oído, no había respondido al piadoso llamamiento de la señora Weldon para orar por la tripulación ahogada.

Negoro se adelantó hacia popa, hacia el lugar en que Dick Sand se mantenía inmóvil, y se detuvo a tres pasos del grumete.

—¿Tiene que hablarme? —preguntó Dick Sand.

—Tengo que hablar al capitán Hull —respondió fríamente Negoro—, o en caso de faltar él, al contramaestre Howik.

—Sabe perfectamente que ambos han perecido —exclamó el grumete.

—¿Quién manda ahora a bordo? —preguntó insolentemente Negoro.

—Yo —respondió sin dudar Dick Sand.

—¿Usted? —dijo Negoro, encogiéndose de hombros—, un capitán de quince años.

—Un capitán de quince años —respondió el grumete yendo hacia el cocinero.

Éste retrocedió.

—No lo olvide —dijo entonces la señora Weldon—. No hay aquí más que un capitán... el capitán Sand, y es conveniente que sepan todos que sabrá hacerse obedecer.

Negoro se inclinó murmurando con tono irónico algunas palabras que no pudieron oírse, y se volvió a su sitio.

Como se ve, Dick había tomado su resolución.

Entre tanto, el bergantín goleta, bajo la acción de la brisa que empezaba a refrescar, había traspasado el banco de crustáceos.

Dick Sand examinó el estado de las velas, después su vista recorrió la cubierta y entonces sintió que si en el porvenir pesaba sobre él tan tremenda responsabilidad era necesario que tuviera fuerzas para aceptarla. Se atrevió a mirar a los sobrevivientes del Pilgrim cuyos ojos en aquel momento estaban fijos en él, y leyendo en sus miradas que podía contar con ellos, les dijo en dos palabras que ellos a su vez también podían contar con él.

Dick Sand, con toda sinceridad, había hecho su propio examen de conciencia.

Si era capaz de modificar o de poner bien las velas del bergantín goleta según las circunstancias, empleando para ello los brazos de Tom y de sus compañeros, evidentemente no poseía aún los conocimientos necesarios para determinar su situación por el cálculo.

Con cuatro o cinco años más Dick Sand habría conocido a fondo el magnífico y difícil oficio de marino. Habría sabido servirse del sextante, de ese instrumento que manejaba todos los días la mano del capitán Hull y que le daba la altura de los astros. Habría leído en el cronómetro la hora del meridiano de Greenwich y habría deducido la longitud por el ángulo horario. El sol todos los días habría sido su consejero. La luna y los planetas le habrían dicho: allí, en ese punto del océano, está tu buque. Este firmamento en el cual las estrellas se mueven como las agujas de un reloj perfecto que no está sujeto a descomposiciones ni sacudidas, y cuya exactitud es absoluta, ese firmamento le habría enseñado las horas y las distancias. Por las observaciones astronómicas habría reconocido, como lo reconocía todos los días su capitán, el lugar que ocupaba el Pilgrim, con una milla de diferencia, y el camino recorrido, así como el que faltaba por recorrer.

Ahora debía únicamente preguntar su camino a la estima, es decir, al espacio medido por la corredera sumado por el compás y después de corregida la desviación.

Sin embargo, no se doblegó ante las circunstancias.

La señora Weldon había comprendido todo lo que pasaba en el resuelto corazón del joven.

—Gracias, Dick —le dijo con una voz nada temblorosa—. El capitán Hull ya no existe; toda su tripulación ha perecido con él. La suerte del buque está en tus manos. Dick, tú salvarás el barco y a los que conduce.

—Sí, señora Weldon —respondió Dick Sand—, sí; lo intentaré con la ayuda de Dios.

—Tom y sus compañeros son buenas gentes y en ellos puedes fiarte absolutamente.

—Ya lo sé; yo les haré marineros y maniobraremos juntos. Con buen tiempo esto será fácil. Con mal tiempo... pues bien; con mal tiempo lucharemos y os salvaremos aún, señora Weldon, a vos y a vuestro Jack, a todos. Sí, sé que lo haré.

Y repitió:

—Con la ayuda de Dios.

—Ahora, Dick, ¿puedes saber cuál es la posición del Pilgrim? —preguntó la señora Weldon.

—Fácilmente —respondió el grumete—, no tengo más que consultar la carta de a bordo en la cual fijó ayer el punto el capitán Hull.

—Y ¿podrás tú poner el buque en buen rumbo?

—Sí; podré poner la proa al este, poco más o menos al punto del litoral americano donde debamos arribar.

—Pero Dick —replicó la señora Weldon—, ¿no comprendes que esta catástrofe puede y aun debe modificar nuestros primeros proyectos? Ya no se trata de conducir el Pilgrim a Valparaíso. El puerto más próximo de la costa de América debe ser ahora su puerto de destino.

—Sin duda, señora Weldon —replicó el grumete—, pero no tema. No podemos dejar de encontrar esa costa americana que se prolonga mucho hacia el sur.

—¿Dónde está situada? —preguntó la señora Weldon.

—Allí, en esta dirección —respondió Dick Sand señalando con el dedo el este según la dirección que había visto marcada en la brújula.

—Pues bien, Dick, que lleguemos a Valparaíso o a cualquier otro punto del litoral poco importa. Lo que necesitamos es llegar.

—Y llegaremos, señora Weldon, y la desembarcaré en lugar seguro —respondió el joven con voz firme—. Por lo demás, al dirigirnos a tierra no renuncio a la esperanza de encontrar alguno de esos barcos que hacen el cabotaje en la costa. Ah, señora Weldon, el viento comienza a soplar del noroeste; quiera Dios que se mantenga así y haremos un buen camino. Lo tomaremos a un buen largo y todas nuestras velas irán trabajando, desde la cangreja hasta el petifoque.

Dick Sand había hablado con la confianza del marino que conoce que tiene bajo sus pies un buen buque y del cual es dueño de todas las maneras. Iba a tomar el timón y a llamar a sus compañeros para orientar convenientemente las velas, cuando la señora Weldon le recordó que debía ante todo conocer la posición del Pilgrim.

En efecto, era la primera cosa que había que hacer, y Dick Sand fue a coger en la cámara del capitán la carta en que el día anterior había marcado la situación. Pudo, pues, enseñar a la señora Weldon que el bergantín goleta se encontraba a los 43º 35’ de latitud y a los 164º 13’ de longitud, porque desde hacía 24 horas no podía decirse que hubiese andado nada.

La señora Weldon se había inclinado sobre la carta. Miró la tinta oscura que figuraba la tierra a la derecha de aquel vasto océano; era el litoral de América del Sur, inmensa barrera levantada entre el Pacífico y el Atlántico desde el cabo de Hornos hasta las costas de Colombia. Considerando así esta carta, en la cual tenía un océano entero, debía pensar que sería fácil que los pasajeros del Pilgrim volvieran a su patria. Era ésta una ilusión que invariablemente se reproduce en todos los que no están familiarizados con las escalas a que se refieren las cartas marítimas. Y en efecto, parecíale a la señora Weldon que la tierra debía estar a la vista como lo estaba en aquel pedazo de papel.

Y sin embargo en medio de esta página blanca, el Pilgrim figurado en una escala exacta, habría sido más pequeño que el más microscópico infusorio.

Este punto matemático sin dimensiones apreciables hubiera parecido perdido como en realidad lo estaba en la inmensidad del Pacífico.

Por su parte, Dick Sand no había experimentado la misma impresión que la señora Weldon. Sabía perfectamente lo lejana que estaba la tierra y que ni cientos de millas bastarían para medir la distancia que les separaba de ella. Pero había tomado su resolución: se había hecho hombre bajo el peso de la responsabilidad que había contraído.

Llegó el momento de obrar, había que aprovechar aquella brisa del noroeste que refrescaba. El viento contrario había cedido el puesto al viento favorable y algunas nubes esparcidas por el cenit en forma de cirros indicaban que continuaría al menos durante algún tiempo.

Dick Sand llamó a Tom y a sus compañeros.

—Amigos míos —les dijo—, nuestro buque no tiene más tripulación que vosotros; sin vuestra ayuda no puedo maniobrar. No sois marinos; pero tenéis buenos brazos, ponedlos al servicio del Pilgrim y podremos dirigirlo. Va la salvación de todos en que a bordo marche todo bien.

La señora Weldon se había inclinado sobre la carta.

—Señor Dick —le respondió Tom—, mis compañeros y yo somos vuestros marineros, buena voluntad no ha de faltarnos. Todo lo que hombres pueden hacer mandados por usted lo haremos.

—Bien dicho, viejo Tom —dijo la señora Weldon.

—Sí, bien dicho —añadió Dick Sand—, pero es necesario ser prudente y a fin de no comprometer nada, no he de forzar las velas. Un poco menos de velocidad pero más seguridad es lo que exigen las circunstancias. Yo os indicaré, amigos míos, lo que cada cual tendrá que hacer en la maniobra. En cuanto a mí, permaneceré en el timón mientras que la fatiga no me obligue a abandonarlo; algunas horas de sueño me bastarán de vez en cuando para descansar; pero durante estas horas es necesario que uno de vosotros me reemplace. Tom, yo le indicaré cómo se gobierna por medio de la brújula, esto no es difícil, y con un poco de atención aprenderá enseguida a mantener la proa del buque en buena dirección.

—Cuando quiera señor Dick —respondió el viejo negro.

—Pues bien —respondió el grumete—, quedaos junto a mí en el timón hasta el fin del día, y si la fatiga me vence podréis reemplazarme por algunas horas.

—¿Y yo —dijo Jack—, no podré ayudar un poco a mi amigo Dick?

—Sí, querido mío —respondió la señora Weldon estrechando a Jack en sus brazos—, te enseñarán a gobernar y estoy segura de que mientras tú estés al timón tendremos buen viento.

—Seguro, seguro, mamá yo te lo prometo —respondió el niño batiendo las manos.

—Sí —dijo el grumete sonriendo—, los buenos grumetes saben conservar el buen viento. Esto es muy sabido de los marinos viejos.

Enseguida, dirigiéndose a Tom y a los demás negros, les dijo:

—Amigos míos, vamos a bracear las vergas a un buen largo. Vosotros no tendréis más que hacer que lo que yo os diga.

—A sus órdenes —respondió Tom—, a sus órdenes, capitán Sand.