Читать книгу Marathon Woman - Kathrine Switzer - Страница 14

Kapitel 7 »Raus aus meinem Rennen! Zur Hölle mit dir. Und her mit den Startnummern!«

ОглавлениеIm Jahr 1967 fand das American Marathon Race, besser bekannt als Boston Marathon, unter der Schirmherrschaft der Boston Athletic Association am 19. April statt; es war ein Mittwoch und der Patriot’s Day des US-Bundesstaats Massachusetts. (Seit einigen Jahren findet der Boston Marathon jährlich am dritten Montag im April statt, weil die Regierung des Bundesstaats die offizielle Feier des Tages auf dieses Datum festgelegt hat.) Es gefiel mir, dass die Einwohner von Massachusetts einen Gedenktag zur Erinnerung an die jungen amerikanischen Freiheitskämpfer begingen, die 1775 in Lexington und Concord in den ersten Schlachten der Amerikanischen Revolution gekämpft hatten. Der Marathon wurde 1897 als Teil des Patriot’s Day eingeführt, ein Jahr nach der Wiederbelebung der Olympischen Spiele in Athen.

Damals hatten mehrere junge Männer der Boston Athletic Association an den Spielen in Griechenland teilgenommen und waren, fasziniert von einer nostalgischen neuen Disziplin, Marathon genannt, zurückgekehrt. Da der Marathon in Athen an den historischen Lauf eines Boten erinnerte, sollte der Marathon in Boston an den historischen Mitternachtsritt des Kuriers Paul Revere erinnern. Lange dachte ich, die Strecke des Boston Marathons sei die Route des Ritts von Paul Revere, aber Arnie sagte, das stimme nicht. Wie auch immer, die Geschichte der Revolution bedeutete mir viel, und ich war stolz, dazuzugehören. Jedes amerikanische Schulkind kann die Geschichte von dem Schuss erzählen, mit dem der amerikanische Freiheitskrieg begann und Zeilen aus Longfellows Gedicht »Paul Revere’s Ride« zitieren. Als Kind hatte ich in den Sommerferien mit der Familie die historischen Stätten Neu Englands besucht, und nun kehrte ich dorthin zurück, als Teilnehmerin des ältesten amerikanischen Laufs, des größten und des berühmtesten. Ich würde Teil dieser Geschichte werden!

Dennoch erzählte ich bis zum Tag vor dem Lauf niemandem davon und auch dann nur, weil es nicht anders ging. Ich hatte beschlossen, an jenem Mittwoch meine Vorlesung einfach sausen zu lassen, aber ich musste mich bei meinem Kunstprofessor Dr. Edmund Arnold entschuldigen. Er wollte an dem Mittwoch einen Test schreiben lassen, und ich brauchte die Erlaubnis, die Arbeit nachzuschreiben. Da Ehrlichkeit bei dem Arzt auf der Krankenstation so gut angekommen war, beschloss ich, Dr. Arnold die Wahrheit zu sagen. Zuvor aber ließ ich ihn schwören, mich nicht zu verraten. Ich wollte nicht, dass sich die Nachricht wie ein Lauffeuer auf dem Campus verbreitete, denn Dr. Arnold war ein redseliger Mann, der immer schnell in Begeisterung geriet. Ich freute mich sehr über seine aufrichtige Unterstützung, und dann sagte er noch: »Nun, ich erinnere mich an die Zeit des großen Clarence DeMar!« Mensch, dachte ich, dieser DeMar muss ja ein toller Typ gewesen sein.

Als ich meine Sachen am Dienstagnachmittag zusammenpackte, beschloss ich, meine Zimmermitbewohnerinnen einzuweihen, die sich wunderten, dass ich verreisen wollte. Da ich tatsächlich nicht wusste, was alles auf mich zukommen würde – wir könnten ja auch einen Autounfall haben –, sollte doch irgendjemand wissen, wo ich war. Jane, Kaye und Connell hatten mich inzwischen seit Oktober, als ich mit dem Laufen anfing und sie sich darüber amüsierten und mir den Spitznamen Roadrunner gaben (nach dem amerikanischen Laufvogel), als eine gutherzige Exzentrikerin akzeptiert. Ich war unglaublich unabhängig und ziemlich cool, und da sie alle Frauen waren, die Konformität um jeden Preis ablehnten (ausgenommen natürlich Rollkragenpullover, Jeans und Winston-Zigaretten), mochten sie mich inzwischen. Ich musste erklären, was ein Marathon ist, und deutete an, dass ich vielleicht die einzige Frau sein würde. Ich flehte sie an, nichts zu verraten, um nicht in der allerletzten Minute Schwierigkeiten zu bekommen. Sie saßen auf ihren Betten, rauchten, dachten nach und meinten nur: »Okay. Cool.« So als wollten sie sagen: Wen würde es schon interessieren, selbst wenn wir es verraten wollten?

Arnie holte John, Tom und mich ab, und wir machten uns so gegen drei Uhr nachmittags auf die etwa fünfstündige Autofahrt nach Boston. Es war eine sehr unterhaltsame Fahrt, vor allem deshalb, weil Tom in Hochstimmung war; er erzählte Witze, und wir alberten herum. Mir war aufgefallen, dass wir alle, wenn Tom schlechte Laune hatte, angespannt waren, nicht nur ich, und wenn er gute Laune hatte, waren wir alle so erleichtert, dass wir albern wurden. Ich wagte es, Arnie im Beisein von Tom zu fragen, wer Clarence DeMar sei, und einen Moment lang war die Fröhlichkeit wie ausgeknipst. Denn ehe Arnie antworten konnte, schlug sich Tom fassungslos an den Kopf: »Du weißt nicht, wer Clarence DeMar ist? Er war der Größte. Er hat den Boston Marathon sieben Mal gewonnen!« Sogar John kannte Clarence DeMar. Dann sagte Arnie ruhig: »Ja, aber er ist vor einer Million Jahren gerannt«, was hieß, dass Arnie, wie so viele Menschen, nur über die Helden seiner eigenen Generation pausenlos erzählen konnte. Aber Tom, das muss man ihm lassen, kannte jede Sportart von Grund auf samt ihren Helden.

Wir waren in Hochstimmung. Wir fuhren zusammen in einem Auto und teilten uns die Kosten. In Natick, das etwa neun Meilen östlich von Hopkinton entfernt war, wo der Start sein würde, fanden wir ein Motel mit einem »Zimmer frei«-Schild. Ich fand es ritterlich, dass die drei Männer sich ein Zimmer teilten und mir ein Zimmer überließen, obwohl jeder ein Viertel zahlte. Nach dem Abendessen bestand Arnie darauf, uns den Marathonkurs zu zeigen, obwohl es fast zehn Uhr war. Es war bitterkalt und regnerisch, die Nacht war stockdunkel, und wir fuhren die Strecke in Arnies alter Klapperkiste mit den miesen Scheibenwischern ab. Wir konnten wirklich kaum etwas erkennen. Arnie wies begeistert auf jeden Orientierungspunkt, sagte zum Beispiel: »Da ist das Wellesley College! Und das hier sind die Wellesley Berge!« Die Autoscheiben waren beschlagen, wir konnten nichts sehen, und die Fahrt schien eine Ewigkeit zu dauern. Mich überkam ein Gefühl bevorstehenden Unheils. Wir fuhren mit etwa fünfundsechzig Stundenkilometern die Strecke ab, und es dauerte eine Ewigkeit. Schließlich sagten wir, es sei sinnlos, wir müssten sie sowieso laufen, wir wollten lieber schlafen gehen, und widerstrebend wendete Arnie, um zum Motel zurückzufahren. Seitdem bin ich nie wieder eine Marathonstrecke einen Tag vor dem Start mit dem Auto abgefahren. Es ist demoralisierend, wenn man sieht, wie weit sechsundzwanzig Meilen wirklich sind.

Dieses Erlebnis hatte mich richtiggehend verstört, und als ich meine Eltern anrief, war es schon spät, aber sie waren sowieso immer noch auf. Auch ihnen musste ich, wie meinen Mitbewohnerinnen, erst einmal erklären, was ein Marathon ist, dann, warum ich in Boston war, und schließlich sagte ich: »Ich bin nervös, weil ich Angst habe, nicht bis zum Ziel durchzuhalten. Für mich ist es aber wichtig, es zu schaffen.« Mein Dad brachte es sofort auf den Punkt, wenn ich ihm von meinen Ängsten erzählte; ich hatte immer Selbstvertrauen, es sei denn, ich hatte Grund zum Zweifeln. Und er reagierte perfekt: »Du wirst das hinbekommen, Tochter, du kannst das!«

»Dad. Das sind sechsundzwanzig Meilen.«

»Du wirst es schon schaffen. Du bist zäh, du hast trainiert, du bist einfach großartig.«

Es war genau das, was ich brauchte. Mein Dad wusste, dass ich mir nicht unvorbereitet etwas in den Kopf setzte. Er hatte meine Fortschritte im Laufen an der Highschool beobachtet, und obwohl dieser Marathonlauf für ihn überraschend kam, zweifelte er nicht an mir. Ich fühlte mich besser und nur noch ein bisschen deprimiert, als ich auflegte. Denn was ich ihm nicht erklären konnte, war, dass sich niemand sicher sein kann, bis er es geschafft ist, denn ein Marathon ist unberechenbar, die sonderbarsten Dinge konnten passieren, auch und gerade mir! Ich könnte Durchfall bekommen! Ich könnte gegen eine Autotür laufen, die irgendein Trottel öffnete. Arnie hatte mir erzählt, dass das einmal einem Läufer passiert war. Schließlich wurde ich es leid, mir über Dinge Sorgen zu machen, die außerhalb meiner Kontrolle lagen. Am meisten aber machte ich mir über meinen Mut Gedanken. Würde ich tapfer genug sein um weiterzulaufen, auch wenn es richtig wehtat, wenn es schwerer würde, als ich es mir vorgestellt hatte, wenn der Heartbreak Hill mich brechen würde? Ja, genau, davor hatte ich Angst, dass ich nicht genug Mut hätte, wenn es richtig schlimm würde.

Deshalb beschloss ich, ein Wörtchen mit Gott zu reden, dem ich schon lange vor diesem Rennen viel Respekt und Ehrerbietung erwiesen hatte, es ging mir also nicht um ein Stoßgebet in letzter Minute. Ich fand es selbstsüchtig von Läufern, wenn sie beteten: »Gott, lass mich ankommen«, »Gott, bitte, ich will keine Schmerzen haben«. Wenn man sich richtig vorbereitet hat, glaube ich nicht, dass Gott irgendwo da oben Entscheidungen fällt. Aber ich glaube, dass er (oder sie) uns in der Tat hilft, wenn wir ihn darum bitten, unseren Charakter zu läutern. Deswegen fand ich es fair, ihn anzuflehen, mir den Mut zu geben, die richtige Entscheidung zu treffen, falls es zu hart werden sollte. Denn es würde hart werden. Ein Marathon ist immer hart. Ich hatte lange gebraucht, zum Ursprung meiner Ängste vorzustoßen, aber als ich erkannte hatte, worum es mir wirklich ging, konnte ich tief und fest schlafen.

Ich dankte Gott auch dafür, dass der Boston Marathon erst um zwölf Uhr mittags startete, denn so konnten wir bis acht Uhr schlafen und um neun frühstücken. Arnie meinte, wir sollten soviel futtern, wie wir könnten, wir würden viel Kraftstoff für den langen und kalten Tag brauchen. Er meinte es ernst, wir hatten Eisregen, Schneeregen, es schüttete und war windig. Wir aßen und tranken alles – Schinken, Eier, Pancakes, Saft, Kaffee, Milch, bestellten uns eine Extraportion Toast. Ich fand es aufregend, andere Gäste in dem kleinen Restaurant zu sehen, die ebenfalls graue Trainingsanzüge trugen.

Der Start um zwölf Uhr mittags erlaubte uns nicht nur ein ausgedehntes Frühstück, sondern gab mir auch die Zeit für eine ungestörte Toilettensitzung, was immer ein Problem bei den langen Läufen vor dem Frühstück für mich gewesen war. Heute war die Reihenfolge für mich perfekt. Ich strich »Durchfall« von meiner Sorgenliste. Keine Periode, kein Durchfall, meine größten Sorgen. Das Wetter bekümmerte mich komischerweise überhaupt nicht, wir hatten seit Monaten bei ähnlichen Witterungsverhältnissen trainiert. Aber etwas ärgerlich war es doch, denn ich hatte am Start hübsch und weiblich aussehen wollen mit meinen frisch gebügelten burgunderroten Laufshorts und dem passenden Oberteil. Jetzt würde ich damit warten müssen, bis ich mich aufgewärmt hatte und die Trainingssachen wegwerfen konnte, wie Arnie es plante.

Wir gingen in unsere Zimmer zurück, packten unsere Sachen, und ich schminkte mich sorgfältig und steckte mir die Ohrringe an, außerdem schmierte ich mir die Füße dick mit Vaseline ein. Meine Füße waren noch nicht vollständig geheilt von unserem Versuchsmarathon, und ich hoffte nur, dass die Vaseline möglichst lange schützte. Tom hämmerte an meine Tür und streckte mir eine kleine Plastiktüte für Binden aus dem Bad entgegen, an der eine große Sicherheitsnadel befestigt war. »Hier, wir stecken uns das auf die Handschuhe. Das ist perfekt für den Traubenzucker. Schau, du steckst vier Tafeln rein, reißt den oberen Rand ab und befestigst es am Handschuh. Wenn du ein Stück brauchst, reißt du es auf.«

»Wozu brauchst du denn Traubenzucker?«, fragte ich.

»Na, das ist doch Zucker für die Energiezufuhr, verstehst du?« sagte er in einem Ton, dass ich mir wieder dämlich vorkam. Tom hatte immer eine Theorie, wusste immer, welches Vitamin oder welches Wunderpulver einen stärker machte. Ich wusste nicht, dass Zucker mehr Energie gibt als zum Beispiel ein Stück Brot. Ich war auf meinen langen Läufen oft hungrig und müde, aber ich hatte nie Hunger auf Zucker zwecks Energiezufuhr gehabt.

»Ich brauche keinen Zucker, so was haben wir noch nie gebraucht«, sagte ich. Ich empfand das als weitere Komplikation. Ich hasste es sowieso, jetzt noch an der Ausrüstung herumzudoktern; wir hatten schon genug Probleme.

»Woher willst du das wissen? Steck es schon an.« Ich zuckte die Achseln. Es war einfacher, ihm zu gehorchen, als mit ihm zu streiten. Außerdem war Tom jetzt in seine »Erfahrener-Athlet-und-Trainer«-Rolle geschlüpft und kommandierte rum. Er hatte Lampenfieber; so hatte ich ihn schon vor anderen Wettkämpfen gesehen, wenn er stampfend auf und ab ging und schnaufte, und jetzt verhielt er sich genauso. Trotzdem kam ich mir blöd vor, doch als ich mit meinem Koffer zum Auto ging, sah ich, dass Arnie und John die Plastiktütchen auch an ihren Handschuhen befestigt hatten.

Auf der Fahrt nach Hopkinton wurde der Regen zu Schnee, riesengroße Flocken klatschten an die Windschutzscheibe und auf das Straßenpflaster. Die Straße war nicht gefroren, dazu war es nicht kalt genug, aber die Luft war schneidend, es war knapp über null Grad, und ich wusste, dass ich meinen Trainingsanzug mit Sicherheit nicht würde ausziehen können. Selbst mit Syracuser Maßstäben gemessen war das Wetter einfach nur scheußlich, und in meinen Trainingssachen, die in Hunderten von Trainingskilometern und vom vielen Waschen dünn geworden waren, fühlte ich mich wohl wie in einem Schlafanzug. Dann sah ich eben nicht toll aus, dachte ich, mir musste warm sein und ich musste locker bleiben, das waren die Prioritäten.

In Hopkinton angekommen parkten wir direkt vor der Highschool, was heutzutage undenkbar wäre, da dort inzwischen viele Tausend Sportler in Flotten von Sonderbussen anreisen und dort stundenlang auf den Start des Rennens warten. Arnie befahl John und mir, im beheizten Auto zu warten, während er den Umschlag mit unseren Startnummern und den Sicherheitsnadeln abholte. Da wir uns als Team gemeldet und die Anmeldeformulare zusammen abgeschickt hatten, würden die Organisatoren unsere Nummern unter dem Namen des Trainers oder des Kapitäns der Mannschaft ablegen, so wie bei jedem Bahn- oder Crosslauf. Tom begleitete Arnie, weil er noch die medizinische Bescheinigung für die Teilnahme brauchte. Arnie kam wenige Minuten später mit den zwei Nummern für Brust und Rücken samt Sicherheitsnadeln zurück. Die Nummern sahen aus wie Autokennzeichen. Wir suchten unsere Namen in der ausgedruckten Starterliste. »K. Switzer«, stand neben der Nummer 261. Der Anblick verursachte mir eine Gänsehaut. Auf der Liste waren 733 Namen. Ein großes Teilnehmerfeld. Arnie grummelte, dass es langsam außer Kontrolle geriete.

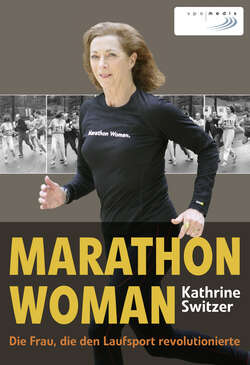

Das offizielle Programm des American Marathon Race, besser bekannt als Boston Marathon, von 1967. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich neben meinem Namen K. Switzer die Startnummer 261 las.

Ich steckte meine beiden Startnummern am Sweatshirt fest, nicht an meinem burgunderroten Oberteil. Das war die endgültige Entscheidung, während des gesamten Laufs dieses Sweatshirt zu tragen, und ich freute mich. Dieses Sweatshirt war in Syracuse Hunderte von Trainingsmeilen mein Kumpel gewesen, und nun würde es noch einen Tag länger leben, statt am Straßenrand auf dem Weg nach Boston zu verenden. Anders als das große Kapuzenshirt, das ich zum Aufwärmen angezogen und während des Schneesturms in Syracuse getragen hatte. Auf dem Kapuzenpulli prangte vorn »U. S. Naval Academy Annapolis«. Dave hatte es mir auf meine Bitte hin vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt, und ich war sehr stolz darauf gewesen. Jetzt würde ich es über Bord werfen – so wie Dave. Das machte mich auch froh.

Wir verließen das Auto und begannen mit dem Warm-up, während wir auf Tom warteten. Alle liefen in grauen Trainingsanzügen herum, manche mit Kapuzen, andere mit Nylonwindjacken, manche mit nackten Knien, andere mit Laufshorts über der Trainingshose, eine Mode, deren Sinn ich nie begriffen habe. Wenn man die Augen über die Menge schweifen ließ, sahen wir alle gleich aus, nämlich etwas abgerissen.

Die Läufer, die an uns vorbeikamen, blickten meist angespannt vor sich hin, sie konzentrierten sich auf das bevorstehende Rennen, aber viele sahen mich auch an, und dann lächelte ich zurück oder winkte sogar ein bisschen. Ja, ich bin ein Mädchen, signalisierte mein Blick. Daraufhin drehten sie um, joggten aufgeregt zu mir hin. »Hey! Läufst du mit, bis zum Ende?« »Gott, großartig, hier ein Mädchen zu sehen!« »Hoffe, du weißt, dass es ein paar Steigungen gibt – hast du dich darauf eingestellt?« »Kannst du mir ein paar Tipps verraten, wie ich meine Frau zum Laufen kriege? Ich weiß, dass sie begeistert wäre, wenn ich sie nur dazu bringen könnte, anzufangen.« Arnie hielt geradezu Hof, er versicherte: »Natürlich läuft sie bis zum Ziel!« Dann verfiel er wieder in seine Dieses-Mädchen-hat-mich-in-Grund-und-Boden-gerannt-Routine. Er strahlte. »Siehst du? Ich habe dir gesagt, dass du in Boston willkommen sein wirst!« Und so war es. Ich fühlte mich willkommen. Ich kam mir besonders vor, war stolz. Ich wusste etwas, was andere Frauen nicht wussten, und fand mich genial.

Es war bald zwölf Uhr, und Tom war noch nicht wieder aufgetaucht. Wir mussten noch einen Parkplatz für das Auto suchen und dann zum Start gehen. Plötzlich stürmte Tom in seinem orange-gelben Syracuse-Sweatshirt aus dem Schulgebäude und rannte auf uns zu, boxte dabei in die Luft. »Diese Blödmänner«, sagte er. »Sie wollten mich nicht starten lassen, weil mein Blutdruck zu hoch sei! Natürlich ist mein Blutdruck hoch, ich bin dabei, den Boston Marathon zu laufen, was glauben die denn, diese Arschlöcher! Und ich musste mich setzen und mich beruhigen und sie überzeugen, dass es okay ist, wenn ich laufe, und sie maßen den Blutdruck noch einmal und meinten, es sei allein meine Entscheidung, aber sie würden es nicht empfehlen.« Arnie sagte: »Nun komm schon, komm, wir müssen das Auto parken.« Er fuhr um den Dorfplatz herum zur katholischen Kirche St. John the Evangelist. Offensichtlich war das sein üblicher Parkplatz. Von dort aus waren es zu Fuß zwei Minuten zur Hayden Row zum Start.

Es war unglaublich, aber zwanzig Minuten vor dem Start beschlossen Tom und Arnie, in der Kirche zu beten. John und ich hoben anklagend die Arme gen Himmel. »Kommt schon, warum habt ihr nicht gestern Abend gebetet, ohne Zeitdruck?«, flehte ich sie an. Ich wollte hinzufügen, dass es nichts bringt, wenn man damit bis zur letzten Minute wartet, aber da ich keine Religionsexpertin war, sagte ich: »Nun kommt schon, ihr könnt auf dem Weg zum Start beten, ihr müsst dazu nicht in die Kirche gehen. Gott hört euch, wo immer ihr seid!« Ich war außer mir, aber es nützte nichts. Ich war nicht katholisch, und natürlich konnte ich nicht beurteilen, ob es mehr bringt, wenn man niederkniet, samt Kreuz und allem. John und ich joggten im Kreis auf dem Parkplatz herum, und ich schwöre, Tom und Arnie blieben eine Ewigkeit weg.

Als sie wieder draußen waren, plusterte Tom sich auf: »Ich bin so weit. Ich bin voll drauf! Hey, wo ist Bikila. Bikila, ha!« Er spuckte in gespielter Verachtung auf den Boden. (Abebe Bikila war der legendäre Läufer aus Äthiopien, der 1960 barfuß den olympischen Marathon gewonnen hatte und seinen Sieg 1964 wiederholte, diesmal mit Schuhen.)

»Mein Gott, du hast ja Lippenstift drauf!«, sagte Tom, als wir zum Start joggten.

»Ich habe immer Lippenstift drauf! Was dagegen?«

»Irgendjemandem könnte auffallen, dass du ein Mädchen bist, und dich nicht laufen lassen. Wisch ihn ab.«

»Ich werde meinen Lippenstift nicht abwischen.« In dieser Stimmung kamen wir am Start an. Die wie verkleidet wirkende Läuferhorde fädelte sich in den schmalen Gang ein, der in den von Schneezäunen geschützten Startbereich an der Hayden Row führte. Am Eingang standen BAA-Funktionäre in langen Mänteln mit blauen Bändern an den Aufschlägen, auf dem Kopf die historischen Filzhüte, Clipboards in den Händen. Alle waren durchnässt, der Schnee sammelte sich auf ihren Hutkrempen und auf den Schultern der Läufer, die sich in dem langen Gang stauten. Das Ganze wirkte ziemlich unorganisiert, und die Funktionäre waren nervös. Sie mussten am Eingang die Startnummern der Läufer mit den Namen auf der Liste vergleichen. Ich hob das dicke Sweatshirt an, damit sie die Startnummer darunter prüfen konnten, und der Funktionär legte mir die Hand auf die Schulter und schob mich sanft weiter: »Beeilung, weiter, weiter!« Wir bahnten uns den Weg zum hinteren Bereich des Startfeldes, und Arnie sagte: »Siehst du? Kein Problem!«

Die Männer um uns herum waren alle ganz aufgeregt und erfreut, eine Frau in ihrer Mitte zu sehen. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Ich wollte keine Extrabeachtung, vor allem nicht jetzt, in diesem Moment, aber ich versuchte, freundlich zu bleiben, als einer der Läufer darauf bestand, dass seine Frau, die auf der anderen Seite der Begrenzung stand, ein Foto von uns beiden machte. Dann wurde die Menge still, vorn hatte jemand wohl etwas durchgesagt. Wir rückten enger zusammen und der Geruch nach Muskelfluid wurde so stark, dass meine Augen brannten. Ich zog mein schweres Sweatshirt aus und warf es über den Zaun, dann hörte ich den Startschuss, und wir liefen los. Endlich!

Boston war immer ein Mekka für Läufer gewesen, und nun gehörte ich zu diesen gesalbten Pilgern. Nach monatelangem Training mit Arnie, meinem großen Traum folgend, war ich nun wirklich hier, wir strömten durch die Hauptstraße des Dorfes und dann auf die bergab führende Route 135, zusammen mit Hunderten Gleichgesinnter, die wir alle nicht kannten, die aber alle wussten, worum es ging, und die hart dafür gearbeitet hatten, so weit zu kommen. Mehr als bei irgendeinem Lauf zuvor fühlte ich mich am richtigen Ort.

Wenn man so langsam anfängt wie wir, sind die ersten paar Meilen eines Marathons ein Vergnügen, das Laufen ist leicht, der Lärm der Menge aufregend, und die Mitläufer sind gesprächig und nett. Man weiß, dass es irgendwann später schmerzen wird, deswegen kann man jetzt einfach genießen. So wie wir es taten. Unsere kleine Gruppe lief in einer Viererreihe, wir scherzten und bedankten uns bei den vielen Läufern, die uns überholten und uns aufmunternd alles Gute wünschten. Arnie und Tom waren in ihrem Element, als sie all die aufmunternden Sprüche hörten, die an uns gerichtet wurden, weil ich dabei war, ein Mädchen! Dadurch wurde ihnen eine bisher nicht gekannte Aufmerksamkeit zuteil. Tom rannte mit geschwellter Brust, und Arnie plusterte sich auf.

Dann hörten wir ein lautes Hupen, und jemand schrie: »Platz machen, Läufer, lauft auf der rechten Seite!« Die Menge machte nervös und zum Teil fluchend Platz für einen langen Lastwagen, der von links kam und uns in der engen Straße nach rechts drückte. Dicht dahinter kam ein Bus. Der Laster war für die Pressefotografen, deren auf Podesten aufgebaute Stative auf der Ladefläche standen, damit jeder ein gutes Foto schießen konnte, während sich der Laster langsam in dem Läuferfeld nach vorn schob. Ich fand damals, dass es unglaublich stümperhaft und mies organisiert und sogar gefährlich war, zwischen dicht an dicht laufenden mehr als 700 Teilnehmern die großen Autos fahren zu lassen, besonders in einem international renommierten Rennen wie dem Boston Marathon. Wir liefen ziemlich langsam, aber vorn waren die Weltklasse-Athleten, und es ist ziemlich riskant, hochkonzentrierte Leistungssportler anzuhupen und zu erwarten, dass sie Platz machten. Ich hing diesen Gedanken nach, als ich merkte, dass das Presseauto direkt vor uns langsamer fuhr und wir fotografiert wurden. Die Journalisten gerieten buchstäblich aus dem Häuschen, als sie merkten, dass ein Teilnehmer eine Frau war und Startnummern trug. Ich sah, wie sie in ihrer Starterliste blätterten, meine Nummer und meinen Namen nachschlugen, dann wieder knipsten. Wir mussten alle lachen und winkten. Es war unser »Grüße-an-alle-die-ich-kenne!«-Moment, wie im Fernsehen, wir hatten unseren Spaß.

Dann stand plötzlich ein Mann in einem langen Mantel, den historischen Filzhut auf dem Kopf, mitten auf der Straße, drohte mir mit dem Zeigefinger und rief etwas. Als ich an ihm vorbeilief, packte er meine Hand, erwischte meinen Handschuh und zog ihn mir ab. Ich kam ein bisschen aus dem Tritt, weil wir ihn alle umkurven mussten. Ich dachte, es sei ein verrückter Zuschauer, aber dann sah ich das blau-goldene Band an seinem Aufschlag. Wo war er plötzlich hergekommen?

Augenblicke später hörte ich das harsche Trappen von Lederschuhen, die schnell hinter mir herkamen, ein fremdes und alarmierendes Geräusch zwischen dem dumpfen Aufklatschen der Gummisohlen der Laufschuhe. Wenn ein Läufer ein derartiges Geräusch hört, bedeutet es für gewöhnlich Gefahr – so als hörte man die Krallen von Hundepfoten auf dem Pflaster. Instinktiv wandte ich schnell den Kopf und sah direkt in das bösartigste Gesicht, das ich je gesehen hatte. Ein dicker Mann, ein Hüne mit gebleckten Zähnen wollte sich auf mich stürzen, und ehe ich reagieren konnte, packte er meine Schulter, riss mich zurück und schrie: »Raus aus meinem Rennen! Zur Hölle mit dir! Und her mit den Startnummern!« Dann griff er vorn an mein Sweatshirt und wollte mir die Startnummer abreißen, aber im selben Moment sprang ich schon rückwärts von ihm weg. Er erwischte die Nummern nicht, aber ich war so überrascht und erschrocken, dass ich mir ein bisschen in die Hose machte, mich dann umdrehte und weglief. Aber jetzt hatte der Mann mich am Rücken gepackt und versuchte, mir dort die Startnummer abzureißen.

Ich schrie leise, ich dachte überhaupt nichts, ich versuchte nur wegzurennen, als ich sah, dass der winzige tapfere Arnie auf den Mann einschlug, versuchte, ihn wegzudrängen und dabei schrie: »Lass sie in Ruhe, Jock. Ich habe sie trainiert, sie ist okay, lass sie in Ruhe!« Der Mann brüllte: »Halt dich da raus, Arnie!« und schlug nach ihm wie nach einer Mücke.

Der Funke, der die Frauenlaufrevolution auslöste. Harry Trasks dreiteilige Fotosequenz ging um die Welt, zusammen mit der Nachricht, dass ich offiziell beim Boston Marathon 1967 registriert und ins Ziel gelaufen war. Oben die Original-Bildunterschrift der Fotos.

Arnie kennt diesen Irren, dachte ich panisch. Das einzige Geräusch, das ich wahrnahm, war das surrende Klicken der Kameras, dazu kam das Durcheinander des Handgemenges und der leise Schrei eines japanischen Kameramannes: »Eeechai yawoow«, oder so ähnlich. Mir rutschte das Herz in die Hose; noch nie war mir etwas so peinlich gewesen, noch nie hatte ich eine solche Angst gehabt, noch nie war ich derart grob angefasst worden, nicht mal als Kind, und die physische Kraft und die Schnelligkeit der Attacke verblüfften mich. Ich war nicht imstande, die Flucht zu ergreifen, ich stand wie angewurzelt da, was stimmte, denn der Mann, dieser Jock, hielt mich am Pullover fest. Dann zuckte ein orange-gelber Blitz vorbei und riss Jock zur Seite. Es war Big Tom in seinem orange-gelben Sweatshirt. Ich hörte einen dumpfen Stoß – Rumms! – und Jock flog durch die Luft. Er landete am Straßenrand wie ein Haufen zerknitterter Klamotten. Jetzt geriet ich erst recht in Panik. Wir haben diesen Jock umgebracht, es war meine Schuld, auch wenn Tom, dieser Hitzkopf, zugeschlagen hatte. Mein Gott, wir würden ins Gefängnis kommen. Und dann sah ich Arnies Gesicht – es war auch angsterfüllt. Seine Augen waren weit aufgerissen, und er schrie: »Lauft so schnell ihr könnt!« Und das taten wir auch. Ein Adrenalinschub setzte ein und wir rannten die Straße entlang, vorbei an dem Pressewagen, wir rannten wie Kinder, die aus einem Geisterhaus flohen.

Ich war benommen und verwirrt. Noch nie war ich bedroht worden. Die Gewalt ängstigte mich, und ich war schockiert, wie hilflos ich mich ihr ausgeliefert fühlte. Toms präzise Handhabung des Problems, die Art, wie er Jock ausgeschaltet hatte, und zwar nur Jock, war sportlich gekonnt gewesen, aber ich war ihm für die Rettung nicht dankbar. Mein Herz war schwer, er hatte etwas Schlimmes getan. Er war zu weit gegangen. Ich wünschte, Tom wäre nicht mitgekommen, ich wünschte, ich wäre nicht mitgefahren.

Alles schrie durcheinander. Ich hörte die Journalisten auf der Ladefläche des Lasters hinter uns, sie riefen: »Fahrt ihr hinterher. Fahrt ihr hinterher!« Der Fahrer beschleunigte, ließ die Kupplung kommen, ich hörte, wie der Truck einen Satz nach vorn machte und die Kameras, die Stative und die Kurbeln unter den Flüchen der Fotografen durcheinandergewirbelt wurden.

Jock Semple versuchte, mir die Startnummer vom Rücken zu reißen. Er schaffte es beinahe, da er die rechte obere Ecke zu fassen bekam und sie von der Sicherheitsnadel löste. Die Zahl 261 ist jetzt ein Symbol für Furchtlosigkeit angesichts widriger Umstände – für mich selbst wie für viele andere Frauen.

Alle fluchten, am lautesten Arnie, dieser sanftmütige Freund, der verkündete, er würde diesen Jock Semple umbringen. Der es besser wissen sollte, weil er selbst ein Läufer war! (Arnie lief sogar mit diesem Irren?) Tom sah aus, als käme ihm Qualm aus den Nüstern. Er war immer noch in Kampflaune, und jeder seiner Flüche wurde von einem Hieb in die Luft oder einem drohenden Blick über die Schulter begleitet. John wirkte bestürzt. Mir war übel, ich hatte Angst, dass wir diesen Jock Semple ernsthaft verletzt hätten, vielleicht sollten wir uns nach ihm erkundigen. Denn es war sonnenklar, dass Jock ein Funktionär war und dass er die Kontrolle verloren hatte, und jetzt war er verletzt, und wir hatten ein Problem. Man würde uns verhaften. Diese Angst hatte ich, und ich fühlte mich zutiefst gedemütigt. Einen winzigen Augenblick lang überlegte ich, ob ich aussteigen sollte. Ich wollte nicht, dass dieses Desaster den Ruf des Rennens beschädigte. Aber der Gedanke flackerte nur kurz in mir auf. Wenn ich jetzt aufhörte, würde nie jemand glauben, dass eine Frau fähig war, einen Marathon zu laufen. Wenn ich ausstieg, würde jeder sagen, es sei eine Nummer, nur für die Presse gestellt. Wenn ich jetzt aufhörte, würde ich den Frauenlaufsport zurückwerfen und zwar um Jahre, statt ihn zu fördern. Wenn ich jetzt ausstieg, würde ich nie wieder in Boston laufen. Wenn ich jetzt ausstieg, hätten Jock Semple und seinesgleichen gesiegt. Meine Angst und meine Demütigung verwandelten sich in Wut.

Nach dem Zwischenfall stieg Jock Semple wieder in den neben uns fahrenden Bus und schrie uns an. Arnie Briggs (Startnummer 490) schrie zurück. Mannschaftskamerad John Leonord (mit Brille) ist bestürzt, mein Freund Tom Miller (390) kocht vor Wut, und ich starre einfach zu Boden. Hinter uns läuft Everett Rice (225), kein Mitglied unserer Mannschaft, aber ebenfalls ein Freund aus Syracuse.

Der Pressewagen holte uns wieder ein und fuhr mit dröhnendem Motor dicht neben uns. Von der Ladefläche aus feuerten die Journalisten nun aggressive Fragen ab, die Fotografen lehnten sich weit vor, schossen Nahaufnahmen. Es kam mir absurd vor, ihre Fragen zu beantworten, während die Kameras mir direkt in die Nasenlöcher fotografierten. Und wie sich ihr Ton plötzlich geändert hatte! Jetzt hieß es »Was willst du damit beweisen?« und »Wann steigst du aus?« Folglich änderte sich auch mein Ton. Ich war zwar höflich, aber nicht mehr freundlich. Ich stellte klar, dass ich nichts »beweisen«, sondern einfach nur laufen wollte, dass ich mich auf die Distanz vorbereitet hätte, dass ich nicht aussteigen würde. Sie notierten, was sie notieren wollten. Sie glaubten mir offensichtlich nicht und fuhren weiter neben uns her, auch als ich ihre Fragen nicht mehr beantwortete und versuchte, sie zu ignorieren. Sie dachten, es handele sich um einen Studentenstreich und wollten den Punkt, an dem ich aufgab, nicht verpassen. Das bestärkte mich nur noch mehr. Und es machte mich noch wütender.

Dann kam der Bus. Auf dem Trittbrett stand Jock Semple, der sich am Außengriff der Tür festhielt! Gott sei Dank, er lebt, dachte ich erleichtert. Doch der Bus wurde langsamer, fuhr dann neben uns her, und Jock fletschte wieder die Zähne, schüttelte die Faust und schrie uns in seinem harten schottischen Akzent entgegen: »Ihr werdet großen Ärger bekommen!« Die Männer um uns herum zeigten ihm den Stinkefinger und bedachten ihn mit Obszönitäten. Und Arnie rief: »Hau ab, Jock! Lass uns in Ruhe!« Ich senkte den Kopf – ich würde kein Wort sagen. Meine Mutter hatte mir beigebracht, mit uneinsichtigen oder aggressiven Leuten nicht zu reden, und das hatte sich bis jetzt immer als richtig erwiesen. Der Bus beschleunigte wieder, blies eine stinkende Abgaswolke in unsere Gesichter und fuhr schnell nach vorn, hupte, damit die Läufer Platz machten.

Nach fünfzehn Minuten gab auch der Pressewagen auf, weil die Journalisten kapiert hatten, dass ich nichts mehr sagen und ihnen auch nicht die Befriedigung verschaffen würde, auszusteigen, nur damit sie ein gutes Foto schießen könnten. Die Stimmen versiegten, und ohne die Geräusche des Motors und der Kameras wurde es sehr still. Wir hingen alle unseren Gedanken nach. Ich dachte über alles Mögliche nach, auch darüber, warum wir Frauen uns von Auseinandersetzungen gleich einschüchtern lassen und erst später wütend werden, Männer aber sofort reagieren. Darauf war ich ein bisschen neidisch und ich war froh, dass ich jetzt wütend war, denn ich war sicher, dass es noch nicht ausgestanden war, bei Weitem nicht. Leise sagte ich zu Arnie: »Du weißt schon, dass dieser Jock vorgefahren ist und jetzt möglicherweise dafür sorgt, dass uns einer dieser bulligen irischen Polizisten festnimmt, wenn gerade niemand hinsieht?« Ich hatte bisher keinen dieser Iren zu Gesicht bekommen, neben denen sogar Tom klein wirkte. »Wenn das geschehen sollte, werde ich mich wehren, okay? Und noch etwas.« Ich drehte mich und sah Arnie in die Augen. »Arnie, ich weiß nicht, wo genau du jetzt stehst. Aber egal, was passiert, ich muss dieses Rennen beenden. Selbst wenn dir das nicht gelingen sollte, ich muss es schaffen, notfalls auf allen vieren. Wenn ich nicht ins Ziel komme, werden sie behaupten, dass Frauen dazu nicht in der Lage sind, sie werden sagen, dass ich es nur aus Publicity-Gründen getan hätte. Du kannst machen, was du willst, aber ich werde bis zum Ziel laufen.«

»Gut, dann sollten wir jetzt langsamer werden. Denk nicht an die Zeit, nur an das Ziel!« Arnie war nun ganz der Army-Sergeant. »Okay. Alle mal herhören!«, sagte er zu allen in Hörweite. »Lauft langsamer, entspannt euch. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Lockern. Lockert euch!« Wir wurden langsamer und ließen die Arme hängen, schüttelten die Hände aus. Meine linke Hand war eiskalt. Schade, dass ich den Handschuh nicht mehr hatte. Viele Körperstellen brauchen während eines langen Laufs nicht bedeckt zu sein, man friert trotzdem nicht, aber wenn die Hände kalt sind, geht es einem schlecht. Ich versuchte, den Ärmel meines Sweatshirts über die Hand zu ziehen, aber er war nicht lang genug.

Wir passten uns gerade dem von Arnie vorgegebenen Schritt an und entspannten uns allmählich, als Tom, immer noch vor Wut schäumend, plötzlich herausplatzte und mich anschrie: »Du bringst mich in alle möglichen Schwierigkeiten!«

Das kam völlig unvermittelt.

»Wieso denn, Tom?«

»Ich habe einen Funktionär geschlagen, jetzt werden sie mich aus der AAU ausschließen. Ich werde es nie in die Olympiamannschaft schaffen, und das ist deine Schuld.«

Big Tom (Nr. 390) kocht vor Wut, John (dunkles Hemd) ist ebenfalls erregt, Arnie (hinter John) sagt, wir sollten uns beruhigen, und ich denke, dass ich den Lauf unbedingt beenden MUSS. Es war sehr kalt; viele Läufer tragen lange Hosen, Mützen und Handschuhe.

Das machte mich traurig und wütend zugleich. »Ich habe den Funktionär nicht angegriffen, das hast du gemacht, Tom«, sagte ich ruhig. Es war mir peinlich, mich mit ihm vor John und Arnie und den anderen Läufern zu streiten. Ich fand es außerordentlich grob von Tom, mit mir, seiner Freundin, in aller Öffentlichkeit einen Streit anzufangen. Alle waren peinlich berührt.

»Toll. Ja, vielen Dank für diesen Mist. Ich hätte nie nach Boston mitkommen sollen«, schrie er.

»Ich habe dir gesagt, dass du nicht mitkommen sollst! Es war deine Idee.« Jetzt flüsterte ich, damit mich nicht alle um uns herum hörten. Mir wurde wieder schlecht, mir war, als taumelte ich von einem Albtraum in den nächsten.

»Hört sofort auf, ihr beiden!«, sagte Arnie.

Tom riss sich die Startnummern ab, zerfetzte sie, warf sie auf das Pflaster und brüllte: »Ich werde es nie in die Olympiamannschaft schaffen, und das ist nur deine Schuld!« Dann senkte er die Stimme und zischte: »Außerdem lauft ihr mir zu langsam«, und damit lief er los und verschwand zwischen den Läufern vor uns.

Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich schämte mich und fing zu weinen an. Wieder einmal hatte Tom mich davon überzeugt, dass ich nur ein Mädchen war, eine Joggerin, und einem Naturtalent wie ihm den Lebenstraum von Olympia versaut hatte. Ich hatte gedacht, ich sei seine Freundin, die er ernst nahm, und ich schätzte, damit war jetzt auch Schluss. Bisher war das Rennen ein Lauf durch die Hölle gewesen, und wir hatten noch zwanzig Meilen vor uns.

»Lass ihn doch. Lass ihn doch einfach. Denk nicht mehr dran. Schüttle es ab!«, schimpfte Arnie. Gehorsam ließ ich die Arme fallen, so wie ich es tausendfach im Training getan hatte und schüttelte die Hände aus. Mit gesenktem Kopf blickte ich zu Boden. Ich wollte nicht, dass jemand mich ansah, und nur so konnte ich meine Wunden in der Öffentlichkeit lecken. Ich spürte, dass ich an einem Tiefpunkt angekommen war. Das ging uns allen dreien so, ich fühlte direkt, wie die Müdigkeit uns hinunterzog. Selbst ich wusste, dass der Adrenalinschub vorbei war. Gott, was würde ich darum geben, einfach ein wenig zu schlafen, dachte ich. Mir war inzwischen alles egal, auch Tom, ich wollte nur noch ankommen. Mir war auch egal, wie groß und wie anhaltend der Schmerz sein würde und ob ich ihn aushalten könnte, ob ich ins Gefängnis käme oder sterben müsste. Ich würde ankommen, egal wie. Wir schwiegen lange.

Ein paar Meilen später nahmen wir nach und nach wieder etwas wahr, wie beim Erwachen aus einer Narkose. Die Energie kam zurück; wir waren durch ein Tief gelaufen und hatten uns dabei erholt, jetzt wurden wir wieder stärker. Ein erstaunliches Gefühl. Nun hörten wir manchmal schwachen Beifall, das war wirklich sehr angenehm, und wir winkten zurück. Es gab kaum Zuschauer, denn das Wetter war so schlecht, dass niemand auf die Letzten des Läuferrudels wartete. Ich spürte, dass meine durchweichte Trainingshose mich behinderte, also zog ich sie am Straßenrand aus und warf sie weg. Ein etwa achtjähriger Junge stürzte sich auf die Hose, hob sie hoch, schwenkte sie über seinem Kopf und schrie vor Freude über sein Souvenir. Wir drei sahen uns an und in unseren Gesichtern stand: »Könnt ihr euch vorstellen, was seine Mutter sagt, wenn er die mit nach Hause bringt?«

Wir sahen jetzt viele Orangenschalen auf der Straße, ein sehr seltsamer Anblick. Als ich Arnie danach fragte, sagte er, »Oh, die waren für die Spitzenläufer.«

»Heißt das, die besten Läufer bekommen Orangenscheiben?!« Ich war erstaunt über dieses Privileg. »Warum haben sie nicht für alle Läufer Orangen?«

»Die sind nur für die Schnellsten, für die richtigen Wettkämpfer.«

»Du hast also, als du in den Fünfzigern Rennen gelaufen bist, auch Orangenscheiben bekommen?«

»Ja, und Schwämme und Wasser.«

»Das müssten alle Teilnehmer bekommen. Sollte ich je einen Lauf organisieren, werde ich dafür sorgen.«

»Naja, am Ziel bekommt jeder Eintopf mit Rindfleisch«, sagte Arnie.

John und ich lachten. »Warum, Arnie«, sagte ich, »weiß ich, dass wir keinen Eintopf bekommen werden?«

Er grinste verlegen. »Er ist sowieso nicht gut, weil er aus der Dose ist.«

»Igitt! Ich hasse Doseneintopf!«, sagte John.

»Wer will denn Eintopf nach einem Marathon?«, fragte ich. »Wer kommt denn auf solche Ideen?«

»Es hat was mit Tradition zu tun«, sagte Arnie, »aber du hast recht, an heißen Tagen bekommen viele davon Bauchschmerzen.«

Es gab so manches an diesem großartigen Rennen, was mir einfach schrullig vorkam.

Nach ungefähr zehn Meilen, in Natick Center, ging es uns wieder gut, wir rissen sogar Witze und erzählten uns Geschichten. Am Straßenrand parkte ein Lastwagen mit einer großen Aufschrift an der Seite: SNAP-ON TOOLS. Mir fiel dazu ein schmutziger und ausgesprochen kindischer Witz ein, den ich irrsinnig komisch fand, und John und ich mussten so lachen, dass wir Seitenstiche bekamen. Arnie verstand ihn nicht, was wir noch komischer fanden. Aus der Zuschauermenge auf dem Seitenstreifen rannte ein jüngerer Mann auf uns zu und rief: »Arnie, Arnie!« Er joggte in Lederschuhen und Regenmantel mit uns mit. Er hieß Jimmy Matthews und war vor wenigen Jahren Arnies Schüler gewesen, als er noch in Syracuse am Lemoyne College studiert hatte. Jimmy wohnte jetzt in der Nähe von Wayland, und er himmelte Arnie an, so als würde Jesus Christus persönlich die Main Street von Natick entlangjoggen. Trotzdem schalt er Arnie, weil er ihm nicht Bescheid gesagt hatte, dass wir nach Boston kämen, und dann schlug Jimmy vor, uns am Ziel abzuholen und uns zu unserem Auto zurückzufahren. Das war in jeder Hinsicht ein großzügiges Angebot, das wir bereitwillig annahmen, schon allein deswegen, weil Arnie offenbar keinen Plan hatte, wie wir nach Hopkinton zurückkommen würden. Dann rannte Jimmy vor, drehte sich um und machte einen Schnappschuss.

Auf halber Strecke ließen wir Tom hinter uns. Ein paar Meilen später, wir waren völlig durchnässt und uns war kalt, ist John müde. Hier schimpfe ich mit ihm: Er habe zu viele lange Trainingsläufe ausgelassen. Wir kannten die Startnummer 690 nicht, Patrick Mahady, aber er war sehr freundlich und lief eine Zeit lang mit uns.