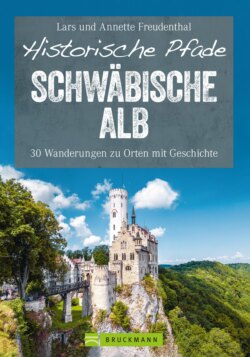

Читать книгу Historische Pfade Schwäbische Alb - Lars Freudenthal - Страница 18

ОглавлениеVage Anfänge einer Adelsfamilie

Wo genau sich der Ursprung der Staufer befindet, darüber gibt es nur vage Vermutungen. Frühe Besitzungen der Adligen bei Schlettstadt mit der staufischen Reichsburg Hochkönigsburg weisen auf eine elsässische Abstammung hin. Ebenso werden sie mit den Grafen des Riesgaus sowie den Sieghardingern, einer einflussreichen bayrischen Adelsfamilie, in Verbindung gebracht. Der erste gesicherte Nachweis stammt aus dem Jahr 1079, als der Salier und römisch-deutsche König Heinrich IV. den Staufer Friedrich I. mit seiner Tochter Agnes von Waiblingen vermählte und ihn mit dem Herzogtum Schwaben belehnte. Auf Friedrich I. geht die Burg Hohenstaufen zurück. Auch stiftete er das Kloster Lorch als Hauskloster der Adelsfamilie.

Stolpersteine einer Dynastie Sowohl Friedrich I. als auch seine Söhne Friedrich II. und Konrad III. verstanden es, den Familienbesitz deutlich zu erweitern. Begünstigt wurde dies durch die verwandtschaftliche Nähe zu den Saliern. Mit dem Tod Kaiser Heinrichs V. und dem damit verbundenen Ende des salischen Königshauses beanspruchten zunächst beide Söhne die Königswürde. Bei der Wahl unterlag Friedrich II. jedoch Lothar III. Im folgenden Streit um das salische Erbe ließ sich Konrad 1127 von schwäbischen und fränkischen Adligen zum Gegenkönig ausrufen, musste sich jedoch acht Jahre Lothar unterwerfen. Erst nach dessen Tod konnte sich Konrad III. bei der Königswahl als erster Staufer gegen den Welfen Herzog Heinrich den Stolzen durchsetzen.

Höhepunkt und Ende der Stauferzeit Nachdem die Bündnispolitik unter Konrad III. noch ohne größere Erfolg blieb, gelang es unter den Kaisern Friedrich I. (Barbarossa) und Heinrich VI., das Stauferreich bis zur Nord- und Ostsee und nach Sizilien auszudehnen. Damit war es theoretisch erstmals in Europa möglich, von den Küsten im Norden bis ans Mittelmeer zu reisen, ohne auch nur eine Grenze überschreiten zu müssen. Dieses hatte bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts Bestand, brach dann aber mit dem überraschenden Tod Friedrichs II. im Jahr 1250 in sich zusammen.

Nur wenige gesicherte Mauerreste zeugen noch von der Burg Hohenstaufen.