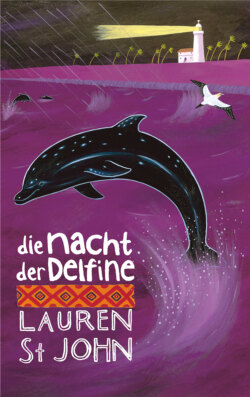

Читать книгу Die Nacht der Delfine - Lauren St John - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

• 7 •

ОглавлениеAm nächsten Morgen lag Martine bäuchlings auf ihrem Kajütenbett an Bord der Sea Kestrel und sah zu, wie die bullaugenförmige Morgendämmerung das Meer in rosa-, aprikosenfarbene und blaue Streifen teilte. Am Horizont war keine Spur von Land zu sehen. Irgendwann im Laufe der Nacht war Afrika davongeglitten und hatte Sawubona, Jemmy und Martines einziges Gefühl von Heimat mit sich genommen. Wieder einmal, wie nach dem Tod ihrer Eltern, war sie ohne Halt und Wurzeln. Eine Fremde in einer fremden, wasserumspülten Welt und völlig im Ungewissen darüber, was die Zukunft wohl bringen würde.

Und wie fühlte sie sich dabei?

Bisher eigentlich besser als erwartet. Über Nacht hatte sich ihre Stimmung aufgehellt. Es war beruhigend zu wissen, dass die in ihren Träumen und den Höhlenmalereien vorausgesagte Begegnung mit dem Hai vorbei war und gut geendet hatte. Der Mensch im Wasser war Norm. Sie hatte auch eine einigermaßen logische Erklärung für die von Grace ausgesprochene Warnung mit dem «Schiffszaun», denn der Stahlmaschendraht des Käfigs hatte zumindest eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Zaun. Die Haie waren ihr zwar wieder in ihren Albträumen erschienen, doch das war eigentlich nicht weiter erstaunlich, hätte sie doch beinahe zusehen müssen, wie ein Mensch bei lebendigem Leib von einem Hai aufgefressen wurde.

Am Wichtigsten jedoch war, dass sie dem Schicksal nicht mehr ausweichen musste, nicht zuletzt, weil sie für sich beschlossen hatte, dass nichts und niemand sie während der zehntätigen Seefahrt dazu bringen würde, ins Wasser zu gehen.

Der Streit mit ihrer Großmutter belastete sie nach wie vor, und sie war immer noch über ihre Zukunft in Sawubona besorgt – schließlich machte ein Leben ohne Jemmy keinen Sinn –, doch da sie mit niemandem darüber sprechen konnte, musste sie sich damit bis zu ihrer Rückkehr nach Kapstadt wohl oder übel abfinden. Miss Volkner hatte ein absolutes Handyverbot ausgesprochen, weil sie wollte, dass sich die Schüler «in der Natur verlieren», wie sie sagte.

Um den Schülern zu helfen, über das schreckliche Erlebnis in der Shark Alley hinwegzukommen, hatten Miss Volkner und Mr. Manning, der Biologielehrer, die ganze Klasse zum Fischessen in ein Hafenrestaurant von Simon’s Town ausgeführt. Nachher waren sie durch die engen Gässchen der Altstadt zur Anlegestelle spaziert, und dort lag sie – die Sea Kestrel – magisch beleuchtet wie ein richtiges Kreuzfahrtschiff. Als sie im gelben Hafenlicht – umschwirrt von Nachtfaltern und mit der algengeschwängerten Luft in der Nase – an Bord ging, war es Martine zum ersten Mal klar geworden, dass sie eigentlich ein Riesenglück hatte. Sie hatte Bens Blick aufgefangen und gesehen, dass er das Gleiche empfand.

An Bord gab es zwanzig einfache, aber saubere Kajüten, alle mit je einem Etagenbett. Martine teilte ihr Quartier mit Sherilyn Meyer, die eng mit Lucy befreundet war. Eigentlich war sie ganz nett, wenn auch manchmal etwas unselbstständig. Sie hatte eine panische Angst vor allen Lebewesen, die mehr als zwei Beine hatten. Bevor sie zum ersten Mal in ihre Schlafkoje kroch, musste Martine den ganzen Boden peinlich genau auf Spinnen untersuchen. Eigentlich störten Sherilyns Macken Martine nicht weiter, denn ihr zweiter Komplex – eine fürchterliche Angst, seekrank zu werden – bedeutete, das Martine oben schlafen musste, was ganz in ihrem Sinne war. Sie war aber froh, als sich das südafrikanische Mädchen schließlich von der Insektenfreiheit der Kabine überzeugen ließ. Erschöpft sank sie ins Bett und ergab sich dem Schlaf.

Es war ein sehr, sehr langer Tag gewesen.

Als sich die rote Sonnenkugel aus dem dunstblauen Ozean gestemmt hatte, kletterte Martine vorsichtig aus ihrer Koje, duschte so leise wie möglich und machte sich auf die Suche nach Nahrung. Es war noch früh, und abgesehen von ein paar Matrosen, die rauchend vor dem Maschinenraum standen, war das Schiff menschenleer. Durch eine Luke, hinter der die Kombüse liegen musste, drangen Wasserdampf und der Duft von frisch gebratenem Speck ins Freie.

«Siehe da, eine hungrige Matrosin!», sagte eine Stimme, die klang, als würde ihr Besitzer täglich mit Sand gurgeln. «Hier geht’s lang zu einem Indischer-Ozean-Frühstück.»

Zwischen Stahlregalen und herumhängenden Kupfertöpfen erspähte Martine ein freundliches afrikanisches Gesicht. Durch die Küchenutensilien schoss eine Hand hervor. «Alberto», sagte die Sandpapierstimme, «wie geht es Ihnen, Miss Martine?» und schüttelte ihre Hand.

«Äh, guten Morgen, Alberto», antwortete Martine. «Danke, es geht mir sehr gut. Aber … äh … kennen wir uns?»

Alberto machte ihr ein Zeichen, dass sie durch die Haupttür in die Schiffsküche kommen sollte. Als Martine die Kombüse betrat, sah sie einen kleinen Afrikaner mit weißem Haarschopf und bemerkenswert faltenloser Haut, der mit krakenhafter Geschicklichkeit Bratpfannen voller brutzelndem Speck, gewürzter Kartoffeln und Eier herumjonglierte. Ohne sie zu fragen, packte er Martine mit seinen kleinen, kräftigen Händen und setzte sie auf einen Stahltresen. Als Nächstes schob er ihr eine große Tasse Milchkaffee und eine gebratene Speck-Bananenrolle hin. Martine hätte nie gedacht, einer derartigen Geschmackskombination etwas abgewinnen zu können, doch der knusprige Speck zusammen mit der karamellisierten, in Butter gebratenen Banane schmeckte nach mehr. Kaum hatte sie die erste Portion verschlungen, bekam sie Lust auf die nächste.

«Sind Sie aus Mosambik?», fragte sie den Koch zwischen zwei Bissen. «Zu welchem Stamm gehören Sie?»

«Was soll der Unsinn mit dem Sie? Du kannst mich ruhig duzen», sagte Alberto. «Und nun zu deiner Frage: Ich bin ein Tsonga. Die Tsonga sind Inselmenschen. Wir stammen vor allem vom Bazaruto-Archipel vor der Küste Mosambiks. Und du bist wohl das berühmte Mädchen. Das Mädchen, das auf einer weißen Giraffe reitet.»

Martine konnte es kaum fassen, wie schnell sich Nachrichten über das Buschtelefon verbreiteten. Afrikanische Stämme und große, weitverzweigte Familien hatten während Generationen über endlose Savannen, Wüsten und Gebirge hinweg miteinander kommuniziert. Es schien, als hätte der Wind ihre Nachrichten weitergetragen. Allerdings hatten auch einige Zeitungen Bilder von ihr und Jemmy veröffentlicht. Vielleicht hatte also Alberto ganz einfach etwas über sie gelesen und gar nichts vom uralten Zulu-Mythos gewusst.

Sie biss noch einmal herzhaft in die Speck-Bananenrolle und sagte dann ausweichend: «Wie sieht eine afrikanische Insel aus, Alberto? Was wächst dort? Dickes Buschwerk und dornige Bäume? Oder gibt es da weiße Sandstrände mit Palmen?» Sie dachte an das Kalenderblatt mit dem Inselbild aus dem Wohnzimmer von Grace – die karibische Heimat ihres Vaters und dessen Vorfahren.

«Ich weiß nur eines: Wenn ich zurückkomme von einer langen Reise und meine Insel Benguerra wiedersehe, fühlen sich meine Augen friedlich», antwortete Alberto.

Martine verstand, was er sagen wollte. Genauso ging es auch ihr, wenn sie das Tor von Sawubona passierte. Aber der Bazaruto-Archipel hatte nichts mit dem goldenen Gras der Savanne zu tun, das sich im Winde wiegte, nichts mit den dichten Akazienhainen, nichts mit den Zebra- und Elefantenherden, die Martines Augen mit einem friedlichen Gefühl erfüllten. Alberto sprach von Inseln mit palmenbestandenen Stränden, die wie schneeweiße Tränen verstreut in einer türkisfarbenen Lagune lagen. Vor Jahrhunderten, als der Archipel die mit vielen Schätzen gesegnete Südspitze der Handelsrouten nach Arabien bildete, hatten die Inseln das besondere Gefallen der Königin von Saba erregt.

Martine hatte keine Ahnung, wer die Königin von Saba war, und wollte ihr Unwissen nicht preisgeben, indem sie fragte, wo Saba lag und ob sie über das Land geherrscht hatte. Doch anscheinend war sie nicht die Einzige, die über die Herkunft der Königin nicht Bescheid wusste. Gemäß Alberto waren sich die meisten Afrikaner einig, dass das alte Königreich von Saba am Horn vom Afrika gelegen hatte, dort wo sich heute Eritrea und Äthiopien befinden, doch es gab auch Leute, die Saba auf der arabischen Halbinsel – im heutigen Jemen – vermuteten.

Martine gefiel der Gedanke, dass diese Königin eine Afrikanerin gewesen sein sollte, sie stellte sie sich als aufregende ebenholzschwarze Schönheit mit hohen Wangenknochen vor, wie man sie so oft bei Stämmen in Nordostafrika antrifft. Sicher hatte sie mit Edelsteinen besetzte Roben getragen und hoch oben am Bug eines großen Segelschiffs auf einem prunkvollen Thron gesessen. Zwischen zwei Besuchen bei König Salomon, dessen Weisheit sie laut biblischen Quellen eine Probe unterzog, beliebte sie, durch die Bazaruto-Inseln zu segeln, um Austern zu schlürfen, Hummer zu essen und Gold zu kaufen.

Später, im 16. Jahrhundert, kamen die Portugiesen – Alberto rollte mit den Augen, als er von ihnen sprach. Offensichtlich war er keineswegs begeistert von der Art und Weise, wie sie seine Heimat kolonisiert hatten. Sie rissen das Land an sich, richteten Sträflingskolonien und Handelsposten für Elfenbein ein und bereicherten sich an den üppigsten Perlen der Welt, die sie aus den Austernbänken des Bazaruto-Archipels raubten. Bis heute ging die Legende um, dass die Kapitäne der portugiesischen Marine, die mit Unmengen von Gold, und Perlen nach Hause segelten, an geheimen Orten, die sie auf einer Seekarte markierten, ab und zu eine Schatzkiste im Meer versenkt hätten – in der Hoffnung, sie eines Tages für sich zu bergen zu können. Da ihnen dies in den seltensten Fällen gelungen war, sollten in der Gegend der Bazaruto-Inseln noch immer Schätze von unvorstellbarem Wert auf dem Meeresgrund lagern.

Heutzutage schien es auf Benguerra vor allem Unmengen von Garnelen und Bäume voller Cashewnüsse, Marulafrüchte und Affenorangen zu geben. Stolz erzählte der Koch, wie die Tsonga von den jahrzehntelangen Invasionen, Bürgerkriegen und Zwistigkeiten im restlichen Mosambik mehr oder weniger verschont geblieben waren.

«Als Krieges war, saßen wir auf unseren Inseln unter den Palmen und sahen, wie das Raketenfeuer auf dem Festland den Nachthimmel erleuchtete. In unseren Herzen waren wir bei unseren Brüdern und Schwestern. Auch heute hören wir von Hunger, Krankheiten und Mord und Totschlag in den Städten; doch bei uns auf Benguerra gibt es das nicht. Wenn bei uns ein Tourist seine Kamera am Strand liegen lässt, bringt sie ihm der ehrliche Finder an nächsten Tag zurück. Auch die kleinsten Kinder können sich auf der Insel allein und sicher bewegen. Unsere Türen haben keine Schlösser. Unserem Nachbarn sagen wir: ‹Du bist mein Gast. Was mir gehört, soll auch dir gehören.›»

Für Martine klang das nach Paradies. Aber wie jedes Paradies hatte auch Benguerra seine kleinen Nachteile. In den Sommermonaten waren die Hitze und die Schwärme von Malariamücken eine Plage. Albertos Insel war außerdem für ihre enorm große Schlangenpopulation bekannt.

Nicht jede der Bazaruto-Inseln hatte eine so glückliche Geschichte aufzuweisen wie Benguerra. Santa Carolina war einmal eine berüchtigte Sträflingskolonie mit vorgelagerter Todesinsel gewesen.

Martine würde nie in ihrem Leben vergessen, was Alberto ihr vom grausamen Los der Gefangenen von Santa Carolina erzählte. «Bei Ebbe haben die Wärter ihre Gefangenen manchmal auf die Todesinsel geführt, die nicht viel mehr war als eine aus angeschwemmten Muscheln bestehende Sandbank. Dort sagten sie ihnen, sie seien frei, wenn sie es schafften, die acht Kilometer lange Passage zurück nach Santa Carolina zu durchschwimmen. Die aber wurde von gefährlichen Strömungen und noch gefährlicheren Haien heimgesucht. Natürlich schafften es nur die wenigsten. Bei Flut versank der kleine Inselstrich im Meer, und die Sträflinge, die nicht schwimmen konnten, starben einen schrecklichen Tod.

Viele Jahre später wurde Santa Carolina dann eine beliebte Urlaubsinsel für betuchte Gäste. Sie nannten sie Paradise Island. Aber ach, Miss Martine, wenn die Touristen geahnt hätten, was dieses Paradies schon alles gesehen hatte: Hunderte von hungrigen Gefangenen, die Qualen erleiden mussten, die kein Mensch überstehen konnte. Und die man auf die Todesinsel brachte, damit sie vom Meer verschlungen würden. – Aber das alles liegt nun schon weit zurück», beeilte sich Alberto hinzuzufügen, «wir können uns wirklich glücklich schätzen, auf einem so wunderbaren Flecken Erde zu leben. Nur, weißt du, sogar die schönsten Orte der Welt können sich verändern. Jetzt, da unsere Inseln immer beliebter werden, kommen viele Leute von außen, und viele junge Inselbewohner wandern ab. Sie haben genug vom einfachen, traditionellen Leben, sie wollen in die Stadt, von der sie sich mehr Geld und mehr Spaß versprechen.»

«Wenn wir nur auf die Bazaruto-Inseln fahren würden!», seufzte Martine. «Leider ist für uns in Inhambane, südlich von Mosambik, Schluss. Dort sollen wir Dugongs zählen. Und dann geht’s wieder zurück nach Kapstadt.»

Alberto lachte heiser und offenbarte dabei einen kleinen roten Edelstein in einem seiner Schneidezähne. Er leuchtete wie ein Feuer im düsteren Licht der Kombüse. «Stimmt, wir fahren nicht bis nach Bazaruto. Aber man kann ja nie wissen.»