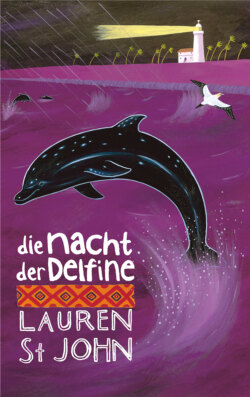

Читать книгу Die Nacht der Delfine - Lauren St John - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

• 2 •

ОглавлениеIn den sechs Monaten, die Martine bisher in Südafrika verbracht hatte, war sie nicht ein einziges Mal zum Strand gefahren, da ihre Großmutter das Reservat höchst selten verließ und außerdem gar nichts davon hielt, sich unter einer dicken Schicht Sonnenschutzcreme in einem gestreiften Liegestuhl zu räkeln. Martine war das natürlich nur recht. Und sie war ziemlich überrascht gewesen, als Gwyn Thomas ihr am vorigen Abend eröffnet hatte, sie würden morgen in aller Herrgottsfrühe zu einem Spaziergang an der Kapküste aufbrechen. Glücklicherweise war es viel zu kalt zum Schwimmen, und so konnte sich Martine leichter mit dem Gedanken anfreunden, als es im Sommer der Fall gewesen wäre.

Sie freute sich sogar, als sie an diesem Sonntagmorgen kurz vor acht in Uiserfontein eintrafen und sich der weite Ozean vor ihnen ausbreitete. Die Sonne warf ein golden glitzerndes Band über die wild wogende blaue Welt. Lilafarbenes Heidekraut erstreckte sich bis dicht an die Küste. Als sie aus dem Auto stieg, erfasste eine steife Brise ihr Halstuch, und der salzige Geruch von Meerwasser drang in ihre Nase.

Es war alles andere als warm. Martine war froh, dass ihre Großmutter auf Wollmütze, Anorak und Handschuhe als Schutz gegen die Kälte bestanden hatte. Abgesehen von ein paar Möwen war draußen in der Bucht einzig ein Kitesurfer zu sehen. Gebannt verfolgte Martine von den Dünen aus, wie er, einem Wagenlenker gleich, über die Wogen flog. Immer wenn er wieder hinter einem Wellenberg verschwand, war nur noch der aufgeblähte bunt gestreifte Schirm seines Lenkdrachens zu sehen. Manchmal blieb er so lange unsichtbar, dass sie glaubte, er sei von der Unterströmung erfasst worden, doch dann wurde er unvermittelt wieder von einem Brecher ins Bild hineinkatapultiert.

Der Wind peitschte die Wellen zu schäumenden Gischtfahnen, die aus der Ferne wie Schimmelmähnen aussahen. Die Wellen schleuderten den Surfer und sein Brett in die Luft, wo er von seinem Drachen erfasst und immer höher gezogen wurde. Mit furiosen Salti und wilden Schlenkern schien er mühelos die Schwerkraft zu überwinden. Dann ließ er sich wieder hinabgleiten, bis er wieder hinter einer Woge verschwand.

Am Strand war wegen des pfeifenden Windes ein Gespräch beinahe unmöglich, und so blieb Martine keine andere Wahl, als Gedanken über die bevorstehende Studienreise zu wälzen. Eigentlich klang ja alles fantastisch – wenn da nur nicht ihre panische Angst vor dem Schwimmen gewesen wäre. Miss Volkner hatte ihnen erzählt, die Sardinenwanderung sei eines der großartigsten Naturereignisse der Welt. Sie verglich es mit der Gnuwanderung in Ostafrika, bei der jedes Jahr mehr als eine Million Gnus mit ihren geschwungenen Hörnern in einer endlosen schwarzen Masse durch die gelbe Serengeti zogen, immer auf der Flucht vor Löwen, Hyänen, den nur als gefleckte Goldstreifen erkennbaren Geparden und träge blinzelnden, in heimtückischen Flüssen liegenden Krokodilen. Bei der Sardinenwanderung würden sich einzelne Sardinenschwärme manchmal über eine Fläche von fünfzehn Kilometer Länge und drei Kilometer Breite erstrecken. Dazu gesellten sich Delfinherden, die bis zu tausend Tiere stark waren.

Am meisten freute sich Martine auf die Delfine. Bisher hatte sie erst einen lebenden Delfin gesehen. Das war in einem düsteren Aquarium in England gewesen, das sie mit der Klasse ihrer nicht minder düsteren Mittelschule Bodley Brook in England besucht hatte. Ein Delfintrainer hatte dem armen Tier in einem schäbigen Schwimmbecken mit Wasserbällen und Gummiringen ein paar Tricks abgerungen. Die Kinder durften den Delfin mit Fischen – wahrscheinlich Sardinen – aus einem Eimer belohnen. Doch Martine hielt sich zurück. Als sich der Delfin einmal dem Rand des Schwimmbeckens näherte, fiel ihr auf, dass er seine Mundwinkel zu einem ständigen Lächeln verkrampft hatte. Sie wurde den Eindruck nicht los, dass der Delfin nur eine Grimasse machte – wie ein lächelnder Clown unter einem Strom von Tränen.

Das Erlebnis mit dem Delfin erinnerte sie an ein anderes Tier, das von Menschen ausgenutzt wurde – ihre weiße Giraffe Jemmy. Das Gute an Jemmys plötzlichem Ruhm nach seiner Rettung war, dass kein Jäger mehr an ihm Interesse hatte. Als einzige weiße Giraffe der Welt war er zwar immer noch sehr wertvoll, aber nicht annähernd so wertvoll wie damals, als er eine sagenumwobene Legende gewesen war. Außerdem war Jemmy zu groß, um von Wilderern unbemerkt gefangen genommen und wegtransportiert zu werden, ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, ihn mit einer Tarnfarbe zu versehen.

Das Schlechte an Jemmys plötzlichem Ruhm war, dass alle ihn sehen wollten. Früher hatte er tagsüber in seinem geheimen Refugium geschlafen und es nur nachts verlassen. Jetzt schlief er nachts in seinem Versteck und streifte tagsüber durch das Reservat. Gwyn Thomas führte Touristengruppen auf der Suche nach der weißen Giraffe durch Sawubona. Sie hatte sogar Kaffeetassen und T-Shirts mit dem Motiv der weißen Giraffe herstellen lassen.

Über die letzten Monate hatte sich die Beziehung zwischen Martine und ihrer Großmutter in geradezu unglaublichem Maße verbessert, aber die Führungen, die den Reservatbesuchern einen Blick auf die weiße Giraffe versprachen, blieben ein Zankapfel zwischen den beiden. Zwar organisierte Gwyn Thomas diese Fotosafaris äußerst umsichtig, um Jemmy keinem Stress auszusetzen, doch Martine war allein schon der Gedanke, dass kamerabehängte Touristen Jemmy begafften, unerträglich. Sie machte denn auch keinen Hehl aus ihrer Ablehnung. Sie flehte ihre Großmutter an, diesen Besichtigungen ein Ende zu setzen, und wurde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Jemmy ein hochsensibles und ganz besonderes Geschöpf sei. Doch Gwyn Thomas blieb unnachgiebig und beharrte darauf, dass es für Jemmy am besten sei, wenn die Menschen ihn in einem kontrollierten Rahmen besichtigen könnten, ganz abgesehen davon, dass Sawubona die neu erschlossene Einnahmequelle dringend benötigte.

«Es ist ganz einfach, Martine», sagte sie. «Je mehr Geld wir einnehmen, desto mehr Tiere können wir retten.»

Dagegen konnte Martine nichts einwenden, denn Sawubona war tatsächlich nicht gerade auf Rosen gebettet, und auch sie wollte so viele Tiere wie möglich retten.

Ein Fäustling tippte gegen ihren Arm. Martines Großmutter versuchte ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

«Ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass du noch schlechter hörst als ich. Ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Was ist das dort vorne am Strand? Eine Robbe? Oder nur ein seltsam geformter Fels?»

Martine legte die Hand über die Augen, um sie vor dem gleißenden Sonnenlicht zu schützen, und sagte nach Luft ringend: «Ich glaube … Ich glaube, es ist ein Delfin.»

Martine war als Erste beim Delfin. Später sollte Gwyn Thomas sagen, sie hätte es nie für möglich gehalten, dass ihre Enkelin, die außer dem Giraffenreiten mit Sport sonst gar nichts am Hut hatte, so schnell laufen konnte, wenn sie es nicht mit ihren eigenen Augen gesehen hätte. Auf den letzten Metern verlangsamte Martine ihren Lauf, um den Delfin nicht zu erschrecken, sollte er noch am Leben sein.

Er war noch am Leben, würde es allerdings nicht mehr lange sein, wenn sie sich auf ihr Urteilsvermögen verlassen konnte.

Als Martine sich am Wasser niederkauerte, geschahen zwei Dinge. Sie blickte in die dunkelblauen Augen des Delfins und hatte das Gefühl, tief in sie hineinzustürzen – in eine unergründliche Weisheit und grenzenlose Unschuld. Außerdem hatte sie das Gefühl, das Tier wolle mit ihr in Verbindung treten. Gleichzeitig fuhr sie mit den Händen über seinen glänzend grauen Körper und erwartete ein kaltes, zähes Gefühl. Stattdessen spürte sie einen samtweichen und gleichzeitig muskulösen Körper, aus dem ein elektrischer Stromstoß ihre Arme hochschoss, genauso wie damals, als sie zum ersten Mal die weiße Giraffe berührt hatte. Unvermittelt zog sie die Hände zurück, als habe sie sich verbrannt.

«Das arme Tier ist gestrandet», sagte ihre herbeieilende Großmutter. «Niemand weiß, warum ihnen das passiert, aber es kommt immer häufiger vor. Gerade letzte Woche habe ich in der Zeitung von 300 gestrandeten Delfinen an der Küste von Sansibar gelesen. Martine? Martine, ist dir nicht gut? Du bist kreidebleich. Wenn dich das hier zu sehr belastet, kannst du im Auto warten, während ich mich um Hilfe kümmere.»

Martine fand ihre Stimme wieder. «Was sollen wir tun? Wie können wir ihn retten? Er kann doch nicht atmen.»

«Delfine sind Säugetiere, keine Fische. Sie atmen Sauerstoff – wie wir. Sie sterben am Schock und weil sie nicht mehr im Wasser sind. Wir müssen seine Haut feucht halten. Im Auto ist ein Eimer. Du bist viel jünger und fitter als ich. Lauf los, hol ihn und bring auch gleich mein Handy mit. Ich rufe die Küstenwache. Ist es nicht wie verhext, dass man das Handy nie dabei hat, wenn man es braucht?»

Martine erhob sich widerwillig. Der Delfin lag im Sterben und er hatte sie gewissermaßen um Hilfe angefleht. Wenn sie der Aufforderung ihrer Großmutter Folge leistete, würde wertvolle Zeit verstreichen – Zeit, die zwischen Leben und Tod entscheiden könnte. Wenn sie versuchen würde, den Delfin selbst zu retten, könnte sie sofort beginnen. Doch dabei standen ihr zwei Hindernisse im Weg. Erstens hatte sie noch nie versucht, einen Delfin zu heilen. Was, wenn sie es nicht schaffen würde und eine wichtige halbe Stunde, in der man die Küstenwache hätte alarmieren können, verloren ginge und der Delfin wegen ihr sterben würde? Zweitens wusste ihre Großmutter nichts von ihrer Gabe. Sie kannte zwar die Zululegende, die besagte, dass das Kind, das auf der weißen Giraffe reitet, Macht über alle Tiere hat, doch sie hatte Martines Gabe nie mit eigenen Augen gesehen und wusste eigentlich auch nicht genau, was sie bedeutete.

Oft hatte sie ihr scherzend gesagt: «Wie schade, dass die Kräfte, die dir verliehen wurden, dir nicht dabei helfen, in deinem Zimmer Ordnung zu halten.»

Nicht einmal Martine wusste, was es mit der Legende auf sich hatte. Sie wusste einzig und allein, dass sie ihre Großmutter loswerden musste.

«Martine, das ist ein Notfall!», sagte Gwyn Thomas eindringlich.

In diesem Moment sah Martine eine Familie mit drei sehr lebhaften Labradoren über den cremefarbenen Strand auf sie zukommen.

«Diese Leute haben vielleicht ein Handy dabei», sagte Martine. «Wir könnten Zeit gewinnen, wenn sie für uns die Küstenwache alarmieren.»

«Gute Idee, Martine. Lauf zu ihnen und bitte sie darum.»

«Das kann ich nicht», sagte Martine kleinlaut und ließ ihren Kopf absichtlich hängen, als würde sie sich schämen. «Ich bin schüchtern. Kann ich nicht hier beim Delfin bleiben?»

Ein Hauch von Misstrauen flog über das Gesicht der Großmutter. «Du bist schüchtern?»

«Ja.»

«Dann wäre dies die Gelegenheit, für einmal … Ach lassen wir das. Versuche, ihn zu beruhigen, während ich weg bin.»

Erst als ihre Großmutter schon beinahe bei den Spaziergängern mit den Labradoren war, legte sie ihre Hände wieder auf den seidenweichen Körper des Delfins. Wieder zuckte sie zusammen, als der Strom knisternd durch ihre Arme schoss, aber diesmal traf es sie nicht unerwartet. Sie ließ die Hände auf den Flanken des Delfins ruhen und entschuldigte sich in Gedanken bei ihm, dass sie nicht wusste, wie man Delfine heilte. Zuerst geschah gar nichts. Doch dann wurden ihre Hände wärmer und bald kochend heiß, ihr Herz drohte zu zerspringen und eine Vision drängte in ihren Geist. Im Gegensatz zu früheren Erfahrungen sah sie dieses Mal keine Stammesleute in Tiermasken durch Rauchschwaden tanzen und auch keine großen Büffel- und Giraffenherden. Jetzt sah sie eine Insel mit einem weißen Sandstrand. Und sie sah auch sich selbst im kristallklaren Wasser, das die Insel umgab, mit Delfinen schwimmen.

«Ist er tot?»

Abrupt landete Martine wieder in der Realität. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Jeans völlig durchnässt waren, als hätte sie bis zu den Hüften im Wasser gestanden. Über ihr stand der Kitesurfer. «Entschuldigung?», murmelte sie geistesabwesend.

«Ist er tot?», wiederholte der Surfer leicht ungeduldig.

Martine schüttelte den Kopf, als wollte sie sich selbst aus ihrer Trance herauskatapultieren. Sie hörte sich selbst sagen: «Nein, er ruht sich nur aus. Würden Sie mir bitte helfen, ihn wieder ins Meer zurückzubringen?»

Der Surfer war ein kräftiger Mann und er nahm die Leinen seines Drachens zu Hilfe, um den Delfin von der Stelle zu bewegen, dennoch mussten die beiden auch das letzte Quäntchen ihrer vereinten Kräfte einsetzen, um ihn ziehend, stoßend und rollend wieder dem Meer zu übergeben. Als sein Körper ganz im Wasser eingetaucht war, machte er keine Anstalten zu schwimmen, sondern versank wie ein Stein.

Und mit ihm sank Martines Mut.

«Hast du nicht gesagt, er habe sich nur ausgeruht?», sagte der Kitesurfer in leicht vorwurfsvollem Ton.

Der Delfin zuckte erst zaghaft, dann etwas energischer mit der Schwanzflosse. Dann tauchte er auf, legte sich seitwärts auf die Wasseroberfläche und blickte Martine forschend an. Dann klatschte er mit einer Flosse, quietschte und schnalzte vergnügt in ihre Richtung, um schließlich als schimmernder Streifen im Meer zu verschwinden. Sie sah ihn erst wieder, als er weit draußen wie ein Akrobat in der Brandung tanzte.

Der Kitesurfer sagte belustigt: «Ist es nicht seltsam mit diesen Delfinen – ihr Lächeln wirkt irgendwie ansteckend.»

Dann nahm er sein Surfbrett, warf ihr einen freundlichen Gruß zu und ging davon. Martine watete aus dem eiskalten Wasser und wrang die Hosenbeine ihrer durchnässten Jeans mit klammen Händen aus. Sie war voller freudiger Erregung. Dank ihrer Gabe hatte sie einen wilden Delfin gerettet. Doch sie hatte das Gefühl, dass die Gabe nicht ihr gehörte. Sie war nur dazu bestimmt, sie sorgsam zu hüten und in die richtigen Bahnen zu lenken.

Sie beobachtete den ausgelassen über die Wellen springenden Delfin und fand, dass der Kitesurfer recht hatte. Auch sie war von diesem Lächeln angesteckt worden. Als jedoch Gwyn Thomas wieder in ihr Blickfeld kam, beeilte sie sich, eine neutrale Miene aufzusetzen.

«War das eine Zeitverschwendung», sagte die Großmutter im Näherkommen, den Eimer schwingend. «Die Leute hatten kein Handy, also musste ich doch zum Wagen zurück. Es wäre wirklich nicht zu viel verlangt gewesen, wenn du an meiner Stelle gegangen wärst. Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Um Himmels willen, du bist ja pitschnass! Du kannst doch nicht mitten im Winter im Meer baden. Bestimmt hast du dir eine Lungenentzündung geholt.»

Erst dann fiel es ihr auf. Sie musste zweimal hinschauen. «Wo ist der Delfin?»

Martine deutete aufs Meer. «Dort», sagte sie. Sie konnte ein Grinsen nicht unterdrücken.

«Aber … äh … wie …?», fragte die Großmutter verwirrt. «Ich verstehe das nicht.»

Martine zuckte mit den Schultern. «Der Kitesurfer hat mir geholfen, den Delfin ins Meer zurück zu bugsieren. Und dann ist er halt davongeschwommen.»

«Einfach so? Er ist einfach so davongeschwommen?»

«Ja.»

«Hmm?»

Gwyn Thomas musterte sie mit einem Blick, in dem sich Verwirrung und Bewunderung mit etwas anderem, Untergründlichem mischten, das sie mit einem warmen Gefühl erfüllte. Es war nicht zu übersehen, dass ihre Großmutter gerne weiter gebohrt hätte. Aus irgendwelchen Gründen konnte sie jedoch dem Drang widerstehen. Sie sagte einzig: «Gut, dann ist es höchste Zeit, dass du aus den nassen Sachen kommst.»

Erst als sie beinahe beim Auto angelangt waren, wurde es Martine klar, dass sie – wenn sie bis zur Hüfte nass war – während ihrer Trance im Meer herumgewatet oder -geschwommen sein musste. Seltsam war nur, dass sie keine Angst gehabt hatte. Überhaupt keine.