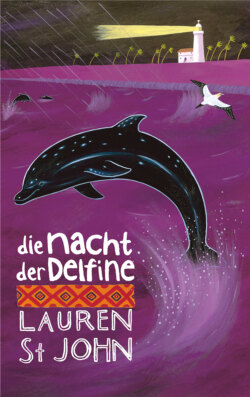

Читать книгу Die Nacht der Delfine - Lauren St John - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

• 4 •

ОглавлениеMartine hörte das Klicken eines Schalters. Aus der Dunkelheit tauchte urplötzlich das Gesicht ihrer Großmutter auf. Im Schein der Lampe sah es gelblich aus, die hohe Stirn war von einem dunklen Schatten überdeckt, und die Falten um Augen und Mund zeichneten sich als tiefe schwarze Furchen ab. Martine stand regungslos da und spürte, wie sich ihre Darmwindungen wie Schlangen krümmten und ihr Magen zu einer harten Kugel verklumpte. Sie konnte fast hören, wie die hauchdünnen Bande zwischen ihr und Gwyn Thomas gewaltsam auseinandergerissen wurden.

«Na, hast du dich amüsiert?», fragte die Großmutter sanft. «Hast du es genossen, glückselig durch den Mondschein zu galoppieren, ganz egal, ob ich wach lag und mir den Kopf darüber zermartern musste, welches Tier dich wohl zuerst zerfleischen, verstümmeln oder aufspießen würde – ein Löwe, ein Nashorn oder ein Elefantenbulle? Zitternd auf den Anruf des Nachtwärters wartend, um zu erfahren, dass du von deiner Giraffe abgeworfen wurdest und dir jeden einzelnen Knochen deines Körpers gebrochen hattest, von einer Kapkobra gebissen, von einem Pavian entstellt oder von einer Hyänenmutter, die ihre Jungen beschützte, zerfetzt wurdest.»

Als gelte es, ihren Standpunkt zu untermalen, brüllte ein Löwe durch die Sternennacht. «Soll ich weiter erzählen?»

«Es tut mir leid», sagte Martine kleinlaut. Sie wusste, dass ihre Großmutter nicht übertrieb. Jedes Mal und vor allem nachts, wenn sie mit Jemmy durch das Reservat ritt, setzte sie sich dem Risiko aus, von einem dieser Schrecken eingeholt zu werden. Das machte die Worte ihrer Großmutter noch unerträglicher.

Wut und Enttäuschung sprachen aus dem Gesicht von Gwyn Thomas. «Nun, Martine, es ist leider so, dass ich mich mit einer Entschuldigung nicht mehr zufrieden geben kann. Als ich herausfand, dass du mich hintergangen hattest, wollte ich dir zuerst verbieten, auf die Klassenfahrt zu gehen …»

Martine hielt den Atem an. Wäre es nicht der Gipfel der Ironie, wenn die von ihrer Großmutter ausgesprochene Strafe darin bestünde, sie von der verhassten Studienreise auszuschließen?

«… aber das», fuhr Gwyn Thomas fort, «das wäre ein Affront gegenüber Miss Volkner und allen anderen, die diese Reise mit so viel Mühe organisiert haben. Abgesehen davon kann es dir nur guttun, eine Weile von Sawubona und der weißen Giraffe getrennt zu sein. Du scheinst jeden Bezug zur Realität verloren zu haben. Du magst vielleicht eine besondere Beziehung zu Jemmy haben, aber er ist und bleibt ein Wildtier, und Wildtiere sind nun einmal unberechenbar. Damit du dich daran erinnerst, verbiete ich dir, in den ersten sechs Wochen nach deiner Rückkehr das Reservat zu betreten, geschweige denn mit Jemmy auszureiten.»

«Nein!», schrie Martine. «Alles, alles, nur das nicht! Ich stehe morgens um fünf Uhr auf und erledige alle Hausarbeiten. Ich spüle das ganze Geschirr, ich bügle alle Blusen, ich miste sogar einen Monat lang die Käfige der Pflegetiere aus. Aber bitte, bitte, nimm mir Jemmy nicht weg. Er braucht mich, und ich kann ohne ihn nicht leben. Lieber sterbe ich.»

Gwyn Thomas ging auf die Tür zu. «Schluss mit dem Melodrama, Martine. Jemmy wird es ohne dich prächtig gehen, und so wie du dich aufführst, sind deine Überlebenschancen viel größer, wenn du dich von ihm fernhältst. Ende der Diskussion. Ich habe gesagt: sechs Wochen ohne Reservat und Jemmy. Punkt. Schluss.»

In diesem Augenblick brachen alle vergessenen Wunden wieder auf: das Gefühl, ihrer Großmutter lästig zu sein, die Erinnerungen daran, von ihr abgewiesen, in ihr Zimmer verbannt zu werden, ihre Enttäuschung darüber, dass sie Jemmy vor gaffenden Touristen zur Schau stellte. All das und das heute an ihr begangene Unrecht ließ sie explodieren: «ICH HASSE DICH, GWYN THOMAS!», schrie sie auf.

Die Großmutter drehte sich abrupt zu Martine um, als wolle sie ihr eine bittere Erwiderung entgegenschleudern. Doch sie schien sich ebenso rasch eines Besseren zu besinnen und ließ die Schultern fallen. «Wir fahren morgen um 8 Uhr los. Ich erwarte dich reisefertig und pünktlich zur Abfahrt.» Dann klickte der Lichtschalter, und sie war weg.

Die Dunkelheit schien auf Martine einzustürzen. Die Nachtgeräusche des afrikanischen Tierlebens – die jagenden Löwen, die Grillen, Frösche und Nachtvögel –, die sie sonst so aufregend und spannend fand, machten die Stille im Haus noch unerträglicher. Die grausamen Worte hingen noch in der Luft. Martine war zwischen Scham und Groll hin und her gerissen. Sie versuchte vergeblich, sich zwei ganze Monate ohne Jemmy vorzustellen: die Schulexkursion und die sechswöchige Strafe. Sie war überzeugt, von Einsamkeit verzehrt zu werden. Die Einsamkeit würde sie Millimeter um Millimeter vertilgen, wie ein fleischfressendes Insekt, bis nichts mehr von ihr übrig war.

Erst gegen Morgen fiel sie in einen unruhigen Schlaf, heimgesucht von Albträumen mit Haien, die sie jagten und ihr dieses Mal näher kamen als je zuvor.

Das Frühstück war eine angespannte und trockene Angelegenheit mit hart gekochten Eiern und Toast. Danach fuhr die Großmutter Martine schweigend zur Schule.

«Während deiner Abwesenheit wirst du ausreichend Zeit und Gelegenheit haben, über dein Verhalten nachzudenken», sagte Gwyn Thomas, während sie Martines Reisetasche aus dem Kofferraum holte. «Und wenn du zurückkommst, müssen wir uns ernsthaft über deine Zukunft in Sawubona unterhalten.»

Lange standen sie sich einfach gegenüber und blickten sich an. Martine wünschte sich nichts so sehr, als von ihrer Großmutter in die Arme genommen zu werden – zum Zeichen, dass sie sie mochte und alles wieder in Ordnung war. Sie wollte bei ihrer Großmutter nicht als schlechtester Mensch dieser Erde gelten. Das alles schmerzte sie so sehr, dass es ihr fast die Brust sprengte. Doch Gwyn Thomas legte nur eine kalte Hand auf ihre Schulter.

«Auf Wiedersehen, Martine», sagte sie. «Auf bald.» Dann bestieg sie ihren klapprigen Datsun und fuhr davon.

Martine musste sich zusammenreißen, um dem Auto nicht hinterherzulaufen. Und so schleppte sie sich blass und elend in den rosengeschmückten Schulhof, wo ihre Mitschüler laut quasselnd in der Morgensonne herumalberten. Normalerweise mochte Martine den von der Schulkantine herüberwehenden Essensduft, doch heute wurde ihr davon beinahe übel. Sie ärgerte sich, dass sie die Frühstückseier hinuntergewürgt hatte.

«Kopf hoch, Martine! Vielleicht passiert es ja doch nicht!», rief Claudius Rapier, der – eine Dose Cola in der Hand – an einem der Holztische herumlümmelte. Seine Freunde lachten lauthals mit.

Martine warf ihm den vernichtendsten Blick zu, den sie zustande brachte. Eigentlich hätte sie ihm gerne gesagt, dass bereits etwas passiert war und dass sie es – abgesehen davon – wie die Pest hasste, wenn andere Leute meinten, sie aufmuntern zu müssen. Doch aus Wortgefechten ging Claudius stets als Sieger hervor.

Claudius war erst seit etwas mehr als einem Semester an der Caracal Junior High School, doch er galt bereits als selbst ernannter Anführer der sogenannten Fünferbande, einer Gruppe der fünf beliebtesten Schülerinnen und Schüler. Er ersetzte Xhosa Washington, der an eine Schule in Johannesburg hatte wechseln müssen, nachdem sein Vater, der Bürgermeister der Stadt, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, weil er dem letzten Wildhüter von Sawubona dabei geholfen hatte, seltene Tiere aus Südafrika hinauszuschmuggeln.

Genau wie Xhosa hatte Claudius eine majestätische Ausstrahlung, doch im Gegensatz zum Sohn des Bürgermeisters war er kein Muskelpaket. Ganz im Gegenteil, er war übergewichtig, oder mit anderen Worten: dick. Doch dies schien ihn nicht zu stören, auch wenn er von lauter Sportstypen umgeben war. Er trug das unentwegte Lächeln eines Menschen auf den Lippen, dem das Schicksal immer hold gewesen war und dem Geld jederzeit Tür und Tor öffnen konnte. Er hatte lange blonde Haare, die in Locken endeten, und – obwohl er sich ausschließlich von Fastfood ernährte, das ihm der Chauffeur der Familie täglich zur Mittagszeit dampfend heiß in die Schule brachte – eine reine Haut, goldgelb mit einem leichten Rotstich. Das Leben war für ihn eine einzige endlose Party.

«He, Martine», rief er ihr nochmals zu, auf ihre Jeans deutend, die an beiden Knien zerrissen waren. «Wir wissen ja, dass du ein Waisenkind bist. Aber musst du dich auch wie eines anziehen?»

Bevor Martine reagieren konnte, gab es am Tisch hinter ihm eine Aufregung. Das üppige Frühstück, das sich Claudius und seine Freunde gerade genehmigen wollten – doppelte Cheeseburger, Donuts mit Marmelade, Schokokekse, Erdbeer-Milkshakes und Caffè Latte in Styroporbechern –, lag zwischen den mit Ketchupflecken übersäten Zeitungsseiten, die sie als Tischdecke benutzt hatten, auf dem Schulhofrasen verstreut.

«Wer war das?», brüllte Claudius, während seine Freunde mit einem Schrei der Entrüstung aufschossen. Martine konnte sich ein Kichern nicht verkneifen, aber im Grunde war sie ebenso verdutzt wie Claudius. Es war windstill, und niemand befand sich in der Nähe des Tisches der Fünferbande. Am nächsten stand noch Ben Khumalo, der geheimnisvolle Junge, der halb Inder, halb Zulu war. Doch er stand mindestens dreißig Meter entfernt und war gerade dabei, einen Anschlag an der Kantinentür zu lesen. Er stand mit dem Rücken zu ihnen, und es sah ganz so aus, als hätte er schon eine Weile dort gestanden. Er kramte einen Stift aus der Hosentasche und schrieb etwas auf ein A4-Blatt, das an die Tür geheftet war.

Ein paar Augenblicke lang starrte Claudius zu ihm hinüber, bis er zu dem Schluss zu kommen schien, dass Ben zu weit entfernt und ein zu großer Feigling war, um eine derart kühne Tat zu vollbringen.

Dann holte er sein Handy hervor. «Moenie, panic nie, meine Freunde», sagte er großspurig. «Keine Panik. Ich bestell gleich Nachschub.»

«Alle einsteigen», dröhnte Miss Volkners Stimme. «Der Bus fährt in fünf Minuten ab.»

«Dann vielen Dank», rief Claudius in die Runde. «Vielen Dank, wer immer du auch sein magst, vielen Dank, dass du mir meinen Morgen verdorben hast.»

Martine war sich nicht ganz sicher, meinte aber, gesehen zu haben, dass Ben ihr kurz zuzwinkerte.