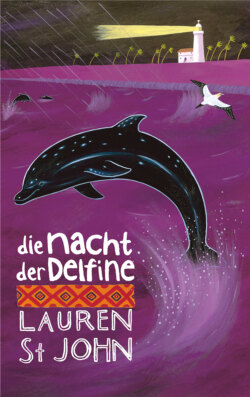

Читать книгу Die Nacht der Delfine - Lauren St John - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

• 5 •

ОглавлениеIm Bus nach Kapstadt setzte sich Martine neben Ben. Sie lächelte ihm nur flüchtig zu, als sie sich in den Sitz gleiten ließ. Ben sagte in der Schule kein Wort, und sie respektierte das. Einige glaubten, Ben sei stumm, obwohl andererseits gemunkelt wurde, man habe ihn bei einem ganz normalen Gespräch mit seinen Eltern beobachtet. Martine war auf jeden Fall stolz, in Bens Geheimnis eingeweiht zu sein, denn immer wenn sie miteinander allein waren, sprach Ben ganz normal mit ihr. Ja, er war sogar redegewandter als alle anderen Menschen, die sie kannte.

Die Lehrer nahmen keinen Anstoß daran, dass Ben nichts sagte, denn sein Betragen war in jeder Hinsicht vorbildlich und auch seine Leistungen ließen nichts zu wünschen übrig. Martine hatte ihn nie gefragt, weshalb er sich weigerte, mit seinen Mitschülern zu sprechen, denn sie verstand ihn. Deren Gespräche waren belanglos. Sie redeten über Mode, Popmusik, Fernsehsendungen und das oberflächliche Leben der Prominenten, das Martine nur peinlich fand. Ben verlor kein überflüssiges Wort. Er war ein Naturmensch wie Tendai, der sich draußen am wohlsten fühlte. Für Martine war er ein bisschen wie eine Giraffe, meist schweigsam, dafür aber ziemlich außergewöhnlich.

Mit schnaubenden Druckluftbremsen setzte sich der Bus in Bewegung und fuhr langsam die Straße hinunter durch das mit dem Luchswappen der Schule geschmückte Eingangstor. Hohe Kiefern schossen an den Busfenstern vorbei. Jetzt, da es keine Ablenkung mehr gab, sank Martines Stimmung rapide in den Keller. Die Worte ihrer Großmutter drehten sich unaufhörlich in ihrem Kopf: «Und wenn du zurückkommst, müssen wir uns ernsthaft über deine Zukunft in Sawubona unterhalten.» Was das wohl zu bedeuten hatte? Hatte sie sich vielleicht über Nacht entschieden, nicht mehr für ein elfjähriges Mädchen verantwortlich sein zu wollen und sie stattdessen in ein Kinderheim im grauen, regnerischen England zu verfrachten? In ein Internat? Oder zu Pflegeeltern?

Einen Vorwurf konnte sie ihr auf jeden Fall nicht machen.

Martine wurde es übel, als sie daran dachte, wie sie ihre Großmutter angeschrien hatte wie vom Teufel besessen: «Ich hasse dich, Gwyn Thomas.» Wenn es im Leben doch nur eine Rücklauftaste gäbe! Dann hätte sie sich jetzt ganz anders gefühlt. Klar, sie wäre immer noch sehr verärgert gewesen, weil sie Jemmy nicht sehen durfte, aber wenn sie sich ernsthaft entschuldigt und ihrer Großmutter versprochen hätte, sich nie wieder nachts davonzuschleichen, dann hätte diese sich vielleicht nachsichtig gezeigt. Sie hätte vermutlich verstanden, dass der Versuch, sie und Jemmy länger als eine Woche zu trennen, ein ebenso schwieriges Unterfangen war wie die Trennung von siamesischen Zwillingen.

So hätten sie und Gwyn Thomas sich beim Abschied umarmen und anlächeln können, beflügelt vom Hochgefühl, das sie nach der Rettung des Delfins erfüllt hatte. Ihre Großmutter hätte nicht mit dem Eindruck zurückbleiben müssen, dass sie sie hasste, was ja überhaupt nicht stimmte. Im Gegenteil, sie liebte sie. Sie hatte einfach nie den richtigen Augenblick gefunden, es ihr zu sagen.

Durch einen Tumult im hinteren Teil des Busses wurde Martine jäh aus ihrem Tagtraum gerissen. Die meisten Mitschüler waren von den Sitzen aufgesprungen. Sie zeigten auf die Straße und schrien aufgeregt durcheinander.

«Was ist los?», rief Miss Volkner. «Wir sind eben erst durch das Schultor gefahren, und schon geht hier alles drunter und drüber.» Sie drängte die Kinder auseinander. «Was in aller Welt …?»

Martine drehte sich um und sah zu ihrer großen Verblüffung durch das staubverschmierte Busfenster … Grace dem Bus hinterherlaufen. Mit weit ausholenden Gesten versuchte sie, den Fahrer zum Halten zu veranlassen. Sie schien etwas in den Händen zu tragen. Für eine Frau ihrer Ausmaße bewegte sie sich erstaunlich schnell und sogar anmutig. In ihrem traditionellen afrikanischen Kleid, das scharlachrot, orangefarben und schwarz in der Luft flatterte, war sie ein durch und durch außergewöhnlicher Anblick.

Martine fühlte sich plötzlich erleichtert. Vielleicht wollte Grace ihr ja eine Botschaft ihrer Großmutter überbringen. Hastig öffnete sie ein Seitenfenster und rief hinaus: «Grace!»

Miss Volkner legte die Stirn in Falten. «Kennst du diese Person?»

«Ja, das ist Grace», antwortete Martine stolz. «Sie ist meine Freundin.»

«Seltsamer Umgang, Martine», spöttelte Lucy van Heerden. Dann warf sie ihr seidenblondes Haar nach hinten und sagte mit einem verächtlichen Seitenblick auf Ben: «Aber du umgibst dich ja gerne mit schrägen Vögeln.»

Martine schenkte ihr keine Beachtung.

«Ruhig, Lucy», fuhr Miss Volkner sie an. «Und zu dir, Martine: Ich weiß ja nicht, warum deine Freundin unserem Bus hinterherläuft. Aber so leid es mir tut, wir können nicht mehr anhalten. Wenn du etwas vergessen hast, dann hast du eben Pech gehabt. Du wirst ohne auskommen müssen.»

«Bitte, bitte Miss Volkner, sie müssen den Bus anhalten lassen», flehte sie die Lehrerin an. «Sie müssen es tun.»

«Ich muss ganz und gar nichts, Martine. Verstehst du denn nicht? Ich kann den Bus nicht mehr stoppen. Wenn wir zu spät am Hafen sind, fährt das Schiff ohne uns ab. Das willst du ja wohl kaum!»

«Ich mach ganz schnell. Grace wäre nicht gekommen, wenn es nicht superwichtig wäre. Und sie würde bestimmt nicht hinter uns her rennen. Vielleicht ist ja in Sawubona etwas passiert.»

Die Lippen schürzend sagte Miss Volkner: «Jetzt bist du eine knappe halbe Stunde weg von Sawubona. In der Zeit werden euch ja wohl kaum alle Tiere davongelaufen sein …»

Doch dann beruhigte sich ihre Stimme. «Es soll mir nur nie jemand sagen, ich sei ungerecht oder verständnislos. Ich gebe dir eine Minute. Eine Minute und keine Sekunde mehr.»

Sie wies den Fahrer an, kurz zu halten, woraufhin dieser so abrupt auf die Bremse trat, dass Martine fast hingeflogen wäre. Mit einem Klappern öffneten sich die Türen. Martine sprang in den Straßengraben. Ihre Socken und Turnschuhe waren im Nu vom frischen Tau durchnässt. Grace war von ihrem Dauerlauf noch ganz außer Atem. Das lavagelbe Tuch hatte sich von ihrem Kopf gelöst, und ihre braune Haut glänzte in der Sonne. Sie sah wie ein prachtvoller Vogel aus, der sich gerade mit zerzaustem Gefieder geflüchtet hatte. In den Händen hielt sie eine kleine kautschukartige Pflanze mit orangefarbenen Blüten.

«Was ist los, Grace?», fragte Martine hastig, um in der kurzen Zeit so viel wie möglich zu erfahren. «Ist alles in Ordnung? Ist etwas passiert in Sawubona? Hast du mit meiner Großmutter gesprochen?»

Grace brachte ihr Kopftuch wieder in Ordnung, überprüfte, ob die Pflanze noch unversehrt war, und schien sich mit ihrer Antwort alle Zeit der Welt zu lassen. Wichtige Sekunden verstrichen. Martine blickte über die Schulter nach hinten, wo Miss Volkner mit dem Zeigefinger auf ihre Uhr tippte. «Hüte dich», sagte Grace endlich.

«Hüten?», rief Martine. «Wovor soll ich mich hüten?»

«Vor dem Zaun vom Schiff. Vor dem Zaun vom Schiff sollst du dich hüten.»

«Das verstehe ich nicht», sagte Martine. «Was für ein Zaun von welchem Schiff?»

«So, jetzt ist Schluss», unterbrach Miss Volkner sie. «Die Minute ist vorbei. Steig ein, Martine. WIR WARTEN KEINE SEKUNDE MEHR. Steig ein, oder ich lass dein Gepäck ausladen und du bleibst hier stehen.»

Grace drückte Martine die Pflanze in die Hand. «Hier – ein Geschenk für dich.»

Martine nahm es verunsichert entgegen: «Ähmm, danke Grace. Aber was meinst du mit …»

«Kann ich davon ausgehen, dass du lieber hierbleibst?», rief Miss Volkner schrill und wutentbrannt. «Fahrer, öffnen Sie das Gepäckabteil, damit wir Martines Tasche ausladen können.»

Grace umarmte Martine und schubste sie dann von sich weg. «Geh, Kind. Wenn die Zeit ist gekommen, weißt du schon, was du musst tun.»

Martine sprang auf den rollenden Bus auf. Hinter ihr schnappten die Türen zu. Grace und ihr grellbuntes Gefieder verschwanden in einer großen Staubwolke.

Es war wie bei einem Spießrutenlaufen, als Martine unter den kritischen Augen ihrer Mitschüler durch den Mittelgang des Busses ging. Sie war verwirrt wegen der Warnung der Sangoma und vor allem verärgert über Miss Volkner, weil diese sie von Grace losgeeist hatte, noch bevor die Heilerin ihr sagen konnte, wovor sie sie warnen wollte. Das würde sie jetzt nie erfahren. Dafür musste sie eine der gefährlichsten Küsten der Welt entlangschippern und dies im Unwissen darüber, wovor Grace sie eigentlich beschützen wollte.

«Sollen wir sonst noch irgendwo anhalten, Martine?», rief Claudius. «Wie wär’s mit einem Besuch im Reservat? Oder vielleicht möchtest du ja zu allen Verwandten und Bekannten fahren, die du in letzter Zeit nicht mehr gesehen hast. Auf uns musst du jedenfalls keine Rücksicht nehmen. Wir sind ja sooo gerne mit von der Partie.»

Martine spürte, wie ihr Hals puterrot wurde. Als sie versuchte, rasch an Claudius vorbeizugehen, blieb sie mit einem Fuß im Henkel einer Reisetasche hängen. Sie stolperte, und die Pflanze flog im hohen Bogen durch die Luft. Martine hätte es ihr beinahe gleichgetan, konnte sich aber an der Rücklehne eines Sitzes festklammern und wieder aufrichten. Claudius pflückte sich die Pflanze vom Fußboden. Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete sie belustigt und verachtungsvoll zugleich. «Ich wusste gar nicht, dass du Vegetarierin bist», sagte er zu Martine. «He, Sherilyn, willst du mal anbeißen?»

Bevor sie ihn daran hindern konnte, hatte er die Pflanze schon über den Mittelgang geworfen, wo sie sich mit ihren sandigen Wurzeln in Sherilyns Haaren verfing. Sherilyn kreischte und schleuderte die Pflanze von sich. Luke fing sie auf und warf sie weiter. So machte das Gewächs unter Geschrei und Gelächter im ganzen Bus die Runde. Umsonst flehte Martine ihre Mitschüler an, ihr die Pflanze zurückzugeben. Schließlich gab sie auf und ging – den Tränen nahe – wieder auf ihren Platz.

«Ich weiß ja nicht, was dort hinten los ist. Aber ich weiß ganz genau, dass es für einen Morgen reicht», rief jetzt Miss Volkner von ihrem Sitz in der ersten Reihe hinter dem Fahrer. «Wenn ich zwischen hier und Kapstadt auch nur einen Pieps von euch höre, kehren wir sofort um und fahren schnurstracks zur Schule zurück, wo ich euch für den Rest des Monats mit Arrest beglücken werde.»

Martine saß neben Ben und mied seinen Blick. Dieser Morgen war aufreibend gewesen – zu viel für sie. Ein paar Tränen kullerten auf den Ledersitz. Verlegen rieb sie sich die Augen. Als sie sie wieder öffnete, reichte ihr Ben ein ausgebleichtes Halstuch. Martine nahm es dankbar an. Sie drückte den weichen Stoff gegen das Gesicht, und irgendwie schien es ihr dank des frischen Baumwolldufts und Bens einfacher, liebenswürdiger Geste plötzlich viel besser zu gehen. Als sie ihm das Halstuch zurückgeben wollte, schüttelte er den Kopf. Stattdessen gab er ihr, was von der Pflanze übrig geblieben war: zwei Blätter und ein paar mickrige Wurzelfäden. Als Martine sich bei ihm bedanken wollte, hatte er sich bereits abgewandt und war scheinbar in sein Buch versunken.

Während der Bus über die Autobahn fuhr und die Savanne von den zerklüfteten Bergen und nebelumhangenen Waldhütten der winterlichen Kaplandschaft abgelöst wurde, versuchte Martine zu verstehen, was sich eigentlich in den letzten acht Stunden abgespielt hatte. Zuerst die Höhlenmalerei und jetzt Grace mit der unverständlichen Warnung über den «Zaun vom Schiff». Was sie damit wohl gemeint haben konnte? Und warum in aller Welt brachte sie Martine eine Pflanze als Geschenk mit?

Sie öffnete ihre Hand, um die Überbleibsel des Gewächses unter die Lupe zu nehmen. Dort, wo die Blätter zerrissen waren, sonderten sie einen milchigen Saft ab. Nun, die Pflanze war zerstört, es gab also keinen Grund mehr, sie aufzubewahren. Andererseits fand sie den Gedanken unerträglich, ein Geschenk von Grace einfach wegzuwerfen. Sie wickelte die Blätter in Bens Halstuch und verstaute das ganze Knäuel im wasserdichten Überlebensbeutel, den ihr Tendai einmal zum Dank dafür geschenkt hatte, dass sie ihm dabei geholfen hatte, zwei verloren gegangene Leopardenbabys wiederzufinden. Sie hatte die Absicht, den Beutel während der ganzen Studienfahrt um den Bauch geschnürt mit sich herumzutragen. Sie wusste, dass man sie deshalb bestimmt necken würde, doch sie hatte beschlossen, sich nichts daraus zu machen.

«Die meisten Leute bewahren ihre Überlebensausrüstung bei sich zu Hause in einer Schublade oder in ihrer Garage auf – an Orten, wo sie sie vermutlich niemals brauchen werden», hatte ihr Tendai gesagt. «Sie meinen, sie könnten voraussehen, wann ein Notfall eintreten wird. In Wirklichkeit ist das aber leider nur selten so. Behalte also deinen Überlebensbeutel immer bei dir, damit du ihn hast, wenn du ihn wirklich brauchst, Kleine, wenn du ihn zum Überleben brauchst.»

Der Zulu hatte ihr geholfen, die Ausrüstung für diese Reise zusammenzustellen. Abgesehen von ihrer rosafarbenen Maglite-Taschenlampe hatte sie ein paar Streichhölzer eingepackt, die sie mit Kerzenwachs wasserdicht gemacht hatte, ihr Schweizer Armeemesser, eine Rolle Angelschnur «extrastark» mit einem Haken, drei verkorkte Fläschchen mit den speziellen Heilmitteln von Grace zur Behandlung von Wunden, Kopfschmerzen und Magenverstimmungen, eine Trillerpfeife, ein Stück Ingwerwurzel gegen Seekrankheit und einen Blechdosendeckel mit einem Loch in der Mitte zur Alarmierung von Flugzeugen.

«Das brauche ich doch nicht alles», hatte sie zu Tendai gesagt. «Wieso sollte ich Hilfssignale an ein Flugzeug aussenden müssen?»

Doch Tendai hatte erwidert, dass es bei einer Überlebensausrüstung gerade darum ging, Dinge für jeden möglichen Notfall mitzunehmen. Wahrscheinlich würde man gar nichts davon brauchen. Dafür war man aber für alle Fälle vorbereitet.

Als die wolkenverhangenen Felsen des Tafelbergs ins Blickfeld rückten, sangen die Kinder im Bus afrikanische Lieder, und der Geist der Freiheit, verbunden mit dem Gedanken, dass sie sich auf eine abenteuerliche Seefahrt begaben, statt die Schulbank zu drücken, war ansteckend. Doch Martine konnte das Gefühl einfach nicht loswerden, dass irgendetwas Düsteres auf sie zukam. Sie legte eine Hand auf den Überlebensbeutel. Demnächst würde sie ihn brauchen, das spürte sie.