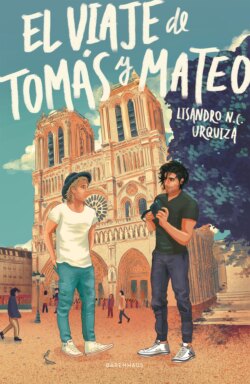

Читать книгу El viaje de Tomás y Mateo - Lisandro N. C. Urquiza - Страница 6

CAPÍTULO 1

DE BUENOS AIRES A PARÍS

UNA FOTO

ОглавлениеTomás se sentó un momento y esbozó una sonrisa tranquila. Por fin había llegado a su destino después de un viaje de varias horas en avión que lo trasladó desde Buenos Aires, en el cual solamente había tenido un momento de descanso —cuando se registró en el hotel— y, al cabo de media hora el transporte de la agencia de turismo ya lo llevaba rumbo a su primera excursión en la capital de Francia.

Se encontraba sentado en las escalinatas que lo invitaban a ingresar a una de las máximas referencias arquitectónicas de París: la Catedral de Notre Dame. Desde esa ubicación, observaba todo lo que sucedía a su alrededor. En un momento dado, se entretuvo escuchando el relato del comunicativo guía de un grupo de turistas españoles, quien, en un idioma mezcla de español con francés, predicaba con mucha seguridad: “En esta época, París renace, con las avenidas ribeteadas de verde claro y los árboles en flor. Los días se alargan y se nota un pequeño aire a vacaciones, y el perfume del algodón de azúcar invade las avenidas. Los paseantes vuelven a descubrir los jardines y las orillas del Sena, a pie, en bicicleta o con patines”.

—¡Lindo curro el del guía! —reaccionó Tomás verbalmente—. ¡Con las estupideces que les dice a los turistas, se debe estar llenando de plata!

—¿Qué dijo? —le preguntó un hombre de avanzada edad. Evidentemente, tenía su oído bastante afinado, a diferencia de sus extremidades que se movían en cámara lenta.

—¡Nada, nada, mi amigo! —se apuró a responder Tomás—. Solo era una reflexión.

Junto a su esposa, el jubilado español pasó cerca de Tomás a la misma velocidad que una tortuga y, con una sonrisa, festejó el dicho del joven haciendo una “V” con los dedos índice y anular.

Una vez que la pareja se alejó, el argentino de pelo amarillo se colocó los auriculares del teléfono, buscó en la playlist del aparato la canción “Freak of the week” y, luego de hacer esto, comenzó a revolver dentro de su mochila. Como si fuera la maleta mágica de Mary Poppins, sacó de esta un termo con agua caliente, un mate, una yerbera de latón y, para terminar de armar el “equipo matero”, una pequeña bombilla de alpaca. Volcó yerba mate en una pequeña calabaza hueca, la humedeció con un poco de agua caliente y, finalmente, enterró allí la bombilla.

Así, como si estuviera en cualquier plaza de Argentina, comenzó el rito del mate. Sentado con las piernas cruzadas, Tomás se dedicó a disfrutar del paisaje y de su infusión calentita al ritmo de la música, que lo aisló por varios minutos del hormiguero de turistas que lo rodeaba.

Algo le llamó la atención en medio de su observación y otra vez hurgó en la mochila. Sacó una pequeña bolsa de tela que originalmente había sido el envoltorio de una remera y que ahora se había convertido en estuche de una cámara de fotos. Dejó el termo y el mate en el peldaño sobre el que estaba sentado y tomó la cámara; esta no poseía otra tecnología más que la de tomar buenas imágenes para después poder bajarlas a una computadora. Hecho esto, comenzó a apuntar a diferentes objetivos y disparó a cuanta cosa lo sorprendía: paisajes, personas, situaciones, etc. Se detuvo un momento para cebar nuevamente un mate y rio al ver cómo dos turistas se peleaban por el lugar en la fila para ingresar. Riéndose por la cómica situación, se puso de pie y siguió tomando fotografías de todo lo que veía. ¡No era para menos: estaba visitando uno de los lugares más emblemáticos de París! Por supuesto, Tomás ignoraba que, con los años, ese lugar se convertiría en una sombra humeante y las imágenes que estaba capturando serían un tesoro de ese gótico y antiguo esplendor.

Debió sacar medio centenar de fotos de un solo golpe: la Galería de los Reyes en la fachada principal, las gárgolas, las campanas nuevas, el rosetón del ala sur, las puertas de la fachada oeste y los arbotantes, una suerte de arcos gigantes cuyo nombre se enteró por el guía de turismo de los españoles. Tomás no tardó mucho en iniciar con él una charla pues, si algo caracterizaba al muchacho argentino era que sabía cómo hacerse entender en cualquier lugar al que iba, aunque desconociera el idioma. Su principal característica consistía en saber llegar a las personas. Utilizaba el lenguaje correcto para cada situación; no tenía problema en conversar con quien se le cruzara, siempre con educación y de manera ubicada. Era un argentino ciento por ciento —cosa fácil de notar por su acento y por el mate que llevaba a todos lados—, aunque por fuera daba la apariencia de ser originario de algún país de Europa oriental.

Su mata de pelo, rubio claro tirando a cobrizo, no llegaba a ser una melena, pero enmarcaba perfectamente los rasgos de su rostro anguloso y blanco como un copo de nieve. Los pómulos, bien definidos, se fundían con una serie de pecas que descansaban sobre las mejillas y componían, junto a un par de ojos verdigrís, un rostro aniñado que le daba el aspecto de un joven de veintitantos aunque, en secreto, su reloj biológico contaba treinta y dos años. Tenía siempre actitud jovial, amable y simpática; era una de esas personas a las que uno se alegra de ver porque transmiten “buena energía”.

Su estatura era más bien media: poco más de un metro setenta, acorde con el resto de su cuerpo delgado pero fibroso. Su andar era un tanto gracioso, pues lo hacía como dando pequeños saltos con los que daba la sensación de que se caería para adelante. Era una persona que estaba continuamente en movimiento; solo se lo veía quieto o tranquilo cuando se sentaba un rato con su mate o a escribir notas en su cuaderno.

Vestía ropa acorde con la primavera boreal: un jean liviano, botitas “converse” blancas, una remera gris que combinaba con un sombrero estilo borsalino que, además de darle un toque de moda, lo protegía del sol y evitaba que su tan lacio cabello le cayera sobre la frente.

Todas estas características hacían que “Tommy” raramente pasara desapercibido en algún lugar que visitara.

Antes de ingresar a la Catedral, se dispuso a tomar la foto que seguramente ocuparía el lugar de “perfil” en alguna red social. Recurrió a la vieja y nunca pasada de moda costumbre de pedirle a alguien que lo retratara. Miró a su alrededor para ver si encontraba algún alma caritativa que hablara en español o que entendiera al menos con señas cuál era el servicio que requería. El grupo de jubilados españoles ya había entrado al edificio junto a su guía, así que tenía menos esperanzas de conseguir a alguien que hablara su mismo idioma. Fiel a su estilo, bajó por la escalinata hasta llegar a la vereda y, con el tono de un rematador o de un vendedor de diarios, preguntó:

—Oiga, usted, el de la gorra blanca, Can you take me a picture?

Silencio absoluto. La gente pasaba de largo como si nada y era obvio: con semejante mezcla de palabras de distintos idiomas que Tomás metía en cada frase, no se llegaba a entender en qué idioma hablaba (ya que su inglés era bastante básico).

—Hey, do you understand? Speak Spanish?

De vuelta el silencio… y la indiferencia. Al parecer, los turistas que allí pasaban no hablaban español o inglés y los que sí lo hacían no tenían intenciones de responderle, lo cual le sorprendió de un modo poco grato.

—¿Habla español, señora? ¿Przepraszam? —preguntó en polaco a algunas de las personas que caminaban frente a él.

Nadie le respondía. Turistas y residentes pasaban por su lado y le hacían señas como si no entendieran; así fue preguntándoles a varias personas de todo tipo que le decían cosas en diferentes idiomas.

—Vous parlez espagnol ? —preguntó a un señor vestido con una remera blanca y una boina negra.

Nada; el sujeto ni siquiera le respondió.

«Mierda, tampoco estoy pidiendo nada tan difícil —dijo para sí—, con el gesto que hago con la cámara debería ser más que suficiente para que se den cuenta». Parecía increíble que, siendo este idioma tan universal y encontrándose en un punto al que llegan personas de todas partes del mundo, justo diera con gente que no entendía lo que el muchacho argentino decía. Finalmente, sin poder contenerse e imitando la pose de Miranda Priestly —una de sus villanas de película favoritas—, exclamó:

—¿Tan difícil es que me quiera sacar una foto? ¿Acaso pido el cielo y las estrellas?

En voz altísima, la frase se escuchó como si fuera el megáfono de un guía hablándole a sus turistas, con tanta gracia que un muchacho que pasaba por allí se detuvo y, mientras sujetaba la tira azul de una mochila, le gritó:

—Calmate, flaco, yo te saco la foto.

Tomás escuchó esas palabras y comenzó a mirar hacia distintas partes para averiguar quién era su “salvador”. Cuando finalmente divisó al muchacho, respondió:

—¿En serio? ¡Qué copado, muchas gracias!

El accidental fotógrafo se acercó y, tomando la cámara, le dijo:

—No hay problema, man. Decime qué querés que salga de fondo.

Esto fue como un vaso de agua fresca en un día de calor, pues además de sentir alivio por haber encontrado a una persona que hablara su idioma, fue mayor aún por tratarse de un compatriota.

—Con que se vea al menos parte de la fachada, es más que suficiente. Saqué un montón de fotos del lugar y me doy cuenta ahora de que en casi ninguna aparezco.

—Sí, a mí me pasó algo parecido. Es lo que nos sucede a los que viajamos solos.

Mientras hacía poses —algunas originales, otras muy ridículas—, Tomás observaba al fotógrafo buscar el ángulo desde donde saldría mejor la toma. Por momentos se acercaba y por otros se alejaba, daba vuelta la cámara y la volvía a girar, lo que daba a entender que no le gustaba ninguna de las casi diez fotos que había sacado. Por otro lado, su cara le era familiar; le daba la sensación de conocerlo de algún lado, pero se dijo para sí: «Quizás lo crucé en el aeropuerto o me parece conocido porque es argentino».

La voz del hombre lo sacó de su ensimismamiento:

—A ver, Principito, fijate si te gustan estas —dijo mientras levantaba la mochila que había dejado en el suelo para tomar las fotografías.

Tomás agarró la cámara y su expresión era la de un nene que ve por primera vez a su héroe favorito. Mirando la pequeña pantalla de su cámara, exclamó:

—¡Uh, buenísimas! ¡Qué groso que sos!

El muchacho de pelo oscuro levantó su hombro derecho y con él le dio envión a su mochila, que se acomodó sobre la espalda. Soltó una risotada que dejó ver una hilera de dientes que iluminaron por un momento ese rincón parisino.

—¡Qué loco escuchar esa expresión en el centro de París! Me hace sentir nostalgia de Buenos Aires.

Tomás celebró el comentario y guardó la cámara en su bolsita verde oscuro. Miró al fotógrafo y le dijo:

—Me causó gracia lo que dijiste.

—¿Qué te causó gracia?

—Lo del Principito —aclaró Tomás—. De todos los apodos terribles que me han puesto en la vida, es el más tierno y respetable, por lejos.

El joven tomó la mochila como si estuviera alzando a un bebé, abrió delicadamente la cremallera superior y sacó un libro de tapas azules. Se lo mostró y con una sonrisa tierna replicó:

—Decime si no sos igual al del dibujo.

El rubio tomó el ejemplar, que tenía en la tapa el dibujo de un zorro, una rosa y un muchacho al que se asemejaba bastante. Esbozó una sonrisa y pronunció casi como en una confesión:

—“Lo esencial es invisible a los ojos…”.

—Sí, ese fue el regalo del zorro al Principito.

Tomás no supo nunca qué le pasó cuando esas palabras se colaron en sus oídos. Sin embargo, no pudo evitar responder:

—Me cae bien una persona que lee. Una vez escuché decir a alguien que si una persona que conociste te invita a su casa y no tiene libros, debías salir corriendo…, pero no sé porqué estoy diciendo eso, así que mejor cierro la boca.

Su compatriota lo miró frunciendo el entrecejo y ladeando su cara, como tratando de comprender de qué le hablaba Tomás, quien de pronto se sonrojó de su propia estupidez.

—Sí, eso sonó raro… En fin, este libro me lo prestó mi sobrina para que tenga algo con que entretenerme en el viaje —explicó el fotógrafo—. Y la verdad, cuando venía en el avión lo empecé a leer y me retrotrajo a cuando era chico, que fue cuando lo leí por primera vez.

—Sí, más allá de mi chiste boludo, es un clásico atemporal y tiene mensajes muy lindos —comentó Tomás devolviéndole el ejemplar.

El muchacho tomó el libro y lo guardó nuevamente en su mochila. Miró con detenimiento a Tomás y se pasó la mano por detrás de la nuca. Movió sus labios levemente hacia un lado y se sonrió.

—Eso es cierto… Creo que me he convertido en el zorro de esta historia, ¿no te parece?

—Supongo —dijo Tomás—. ¿Hace mucho que estás acá?

—Hace unos días. Vine por unos temas laborales que tengo que resolver, no acá sino en Roma, pero quise aprovechar el viaje y tomar unos días previos para descansar un poco la cabeza.

—Así que viniste a París —afirmó Tomás como si conociera al muchacho de toda la vida.

—Originalmente no, primero fui a Gales. Estuve en el partido de la final de la Champions y de ahí me vine para acá.

—Mirá vos, deduzco entonces que te gusta el fútbol…

—Así es, en realidad me gustan los deportes, pero debo decir que el fútbol es mi pasión.

—Si hubieras venido unos días antes, hubieras visto la despedida de Totti, que se despidió de la Roma —declaró Tomás como si fuera un periodista deportivo experimentado.

Su compatriota se entusiasmó.

—¡Ah, veo que sos futbolero!

—¡Para nada! —respondió Tomás—. Estoy informado, pero no más que eso. De todas formas, sí me gustan los deportes, aunque soy de madera practicándolos. —Era mejor cambiar de tema—. ¿Y cuánto tiempo vas a estar acá?

—Me quedo hasta el jueves, que parto rumbo a Italia.

Tomás observó a su compatriota como un perro que olfatea a alguien recién llegado a su casa. Era intuitivo —él lo desconocía—; sin embargo, algo no le cerraba del todo. Ese “algo” estaba presente en la actitud, en el aire, o lo que fuera.

Lo alertó.

No llegó a darse cuenta de que podía ser, aunque se detuvo en la mirada del joven. Su expresión era de cansancio, y algo en su hablar denotaba tristeza. De todas formas, no fue impedimento para que Tomás continuara con su interrogatorio.

—¿Y… de qué parte de Buenos Aires sos?

—De Capital —respondió el muchacho—. ¿Vos?

—Yo vivo en la zona norte de Buenos Aires, en un pequeño barrio que se llama “Aldea del Norte”, a unos cuarenta y tantos kilómetros de la Capital. ¿Conocés?

—Sí, conozco por ahí. Igual debo decir que tenés una tonada que no termino de sacar, pero no me das ni por cerca que sos porteño.

—¡Es que no lo soy! Vivo en Buenos Aires, pero soy del interior.

—Mmmm, a ver si adivino —dijo el muchacho—. ¿Del sur?

—No —respondió Tomás.

—¿Del centro?

—¡Menos! Solo te voy a decir que de ninguno de esos lugares.

—Está bien, me doy por vencido, pero vos sabés que te estoy mirando y tu cara me parece conocida de algún lado, quizás nos cruzamos en algún lugar hoy y por eso te asocio.

—Es probable, a mí me pasó algo parecido, así que supongo que en algún lugar nos debemos haber cruzado.

En ese momento, la charla se interrumpió por el grito de otro guía que, en un idioma que era mezcla de francés e inglés, proclamó con un megáfono: «¡Avancen!».

—Loco, un gusto conocerte, y espero disfrutes tu viaje.

—¡Gracias por las fotos, y que tengas vos también buen viaje!

De esta forma se despidió Tomás de su compatriota, quien, en un descuido del muchacho de melena dorada, desapareció en medio de la multitud. Miró hacia la entrada y, viendo que tardaría en ingresar, se colocó nuevamente los auriculares, buscó música en el teléfono y disfrutó de la espera escuchando el primer tema que apareció en su lista de canciones: “El alma al aire”, que le sacó una sonrisa, vaya a saber por qué.