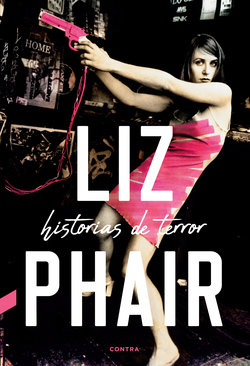

Читать книгу Historias de terror - Liz Phair - Страница 11

Capítulo 5 Tres malos augurios

ОглавлениеVoy conduciendo hacia Oak Park para recoger a mi misántropo amigo Peter. Nos vamos de viaje; volvemos a la universidad para nuestra reunión de después de pasado un año. Me sorprende que quiera ir de fiesta a nuestra alma máter tan pronto después de haberse licenciado, pero supongo que echará de menos a sus amigos. Tendría que haberse venido con nosotros a San Francisco. Nos fuimos todos a tomar por culo a la Costa Oeste durante un año. Peter se fue a escribir guiones en Los Ángeles, y mis otros amigos y yo nos instalamos en el norte de California sin hacer nada, las cosas como son. El Área de la Bahía era todavía más progresista que Oberlin, y desde luego mucho más divertida que cualquier apestoso fin de semana de exalumnos. Aun así, yo me apunto a cualquier cosa que me saque de casa por unos días.

Quiero a mis padres, pero él y yo coincidimos en que lo peor de volver a vivir en casa es el aburrimiento. Estoy acostumbrada a quedarme por ahí hasta tarde, a vagabundear por la ciudad y a conocer a gente nueva de forma espontánea. A mis padres les gustaría verme dar pasos concretos de cara a valerme por mi cuenta, y eso es algo con lo que me cuesta cumplir a diario. Quiero ser artista. He sabido que estaba destinada a ser artista desde que era pequeña, y según todo lo que aprendimos en clase de Historia del Arte sobre las míseras vidas de los grandes pintores y escritores, eso significa hedonismo, pobreza y brillantez desgarrada en estado puro. No es culpa mía que en mi profesión se idolatre a los lunáticos. Yo estaba disfrutando de una despreocupada existencia bohemia en San Francisco hasta que me quedé sin dinero. Ahora me requieren en Winnetka para que me haga cargo de la ingrata tarea de madurar.

He estado buscando trabajo, pero no hay gran cosa para la que esté cualificada. Me quedo mirando la sección de empleo del diario matinal y me revuelvo por dentro ante las descripciones. «Imprescindible conocimientos de informática.» «Imprescindible tener coche propio.» «Imprescindible ser capaz de teclear 50 palabras por minuto.» La ansiedad se me acumula cual ácido en la boca del estómago hasta que se me quita el apetito. «Especialidad en Historia del Arte» y «asistente de artista» suenan a artículos del currículo de una diletante en cualquier ciudad, y la economía de Chicago no anda precisamente desbocada en el sector creativo. No paran de despistarme una y otra vez las mismas reflexiones perturbadoras: ¿Cómo escapo? ¿Adónde me escapo? Tengo la sensación de estar viviendo en el lugar equivocado, de haber sido criada por la gente equivocada y de haber nacido en el momento equivocado de la historia.

A veces Peter y yo quedamos en el centro y escribimos chistes juntos. Se supone que tendríamos que estar dejando currículos por ahí y acudiendo a entrevistas de trabajo, pero acabamos pasando todo el día sentados en una cafetería partiéndonos el culo de la risa. Queremos sacar un fanzine humorístico, así que imaginamos escenas graciosas. Paseamos por las galerías del Art Institute observando a la gente. Él intenta ponerme nerviosa amenazando con tocar un cuadro o derribar una estatua. Yo finjo ser una docente guiando una visita; le explico obras de arte a gente que no sabe por qué les estoy hablando. Nos disfrazamos y nos hacemos secuencias fotográficas interpretando el sketch. Se supone que yo tengo que recortar nuestras figuras y colocarlas en ilustraciones, como los fotomontajes de las revistas de las vanguardias. En lugar de eso, las he estado utilizando como portadas de mis cintas Girly-Sound, grabaciones en casete que he estado haciendo desde que volví de la Costa Oeste. Vivo del dinero que la gente me envía por hacer copias de mi música, pero no llega ni de lejos para pagar el alquiler de un piso propio. Como siga viviendo en casa mucho más tiempo, voy a volverme loca.

Hay poco tráfico, y me estoy desplazando a una velocidad bastante buena. Odio estas extensiones de nada que hay en los laterales de las autopistas estadounidenses. Pienso en toda la gente que vive en esos edificios de apartamentos de ladrillo pardo, en cómo todos preferirían estar en otra parte. Intento imaginarme a mí misma mudándome a uno de los apartamentos de la parte de atrás con las escaleras de incendios y los balcones pequeños. A mi edad, el conformismo asusta más que el fracaso. Mi objetivo es destacar entre la multitud. Me da igual lo que me distinga, siempre y cuando pertenezca a las artes creativas. Necesito expresar toda la emoción y todas las ideas que están dando vueltas en mi interior o acabaré cabreada de por vida. Tengo tantas cosas que decir, pero nadie me escucha. Esa es mi motivación mañana, tarde y noche: mostrarles a los demás el mundo tal como lo veo yo. Estoy teniendo toda clase de pensamientos profundos, seguramente porque vamos de camino a Oberlin. Creo que, en lo que a mi experiencia universitaria se refiere, quizás necesite pasar página del todo.

Llego a la parte de la autopista que está en construcción y tengo que prestar atención. Voy conduciendo por el carril izquierdo, cerca de la mediana de hormigón. Están haciendo obras allí, así que han desplazado la barrera hacia el exterior del arcén. Si bajara la ventanilla y sacase la mano, seguramente podría tocarla. Parece increíblemente peligroso no dejar margen para el error a unas velocidades tan altas. Voy a unos ciento veinte kilómetros por hora, igual que todos los demás. Mantengo ambas manos sobre el volante, en las posiciones de las diez y las dos, y noto que los baches de la carretera ponen a prueba mi agarre. Vamos a tomar una curva larga y sinuosa hacia la derecha. Es como si la mediana de hormigón estuviera dándome alcance y tuviera que correr más que ella.

Se me ocurre una reflexión que apenas dura una fracción de segundo, una de esas meditaciones aleatorias que tiene todo el mundo a lo largo del día. Me pregunto por qué nadie sufre nunca un accidente de automóvil viajando en el carril izquierdo. Sigue pareciéndome increíble que todos esos conductores de capacidad media realicen maniobras relativamente difíciles todos los días y que nada salga mal. Millones de personas consiguen llegar con éxito hasta sus destinos sin morir, pese al peligro potencial, sobre todo en este carril interior en el que viajamos más rápido y tomamos curvas más cerradas. Imaginaos el daño que infligiría a todos los demás vehículos que hay en la carretera si perdiera el control ahora mismo. Sería una auténtica putada para todo el mundo.

Unos diez segundos después de haber pensado esto, una limusina que viaja hacia mí en dirección opuesta empieza a derrapar en su carril. El tiempo se ralentiza, y veo cómo la parte trasera de la limusina gira por completo hasta ponerse delante sin que el vehículo deje de moverse en espiral. Debido a nuestras respectivas velocidades relativas, apenas logro entrever el accidente antes de pasar de largo. Voy fluyendo con el resto del tráfico como si nada hubiera ocurrido. Aún hoy puedo ver la parte de atrás de la cabeza del conductor golpeando la ventanilla mientras el coche daba una vuelta de trescientos sesenta grados. Me doy cuenta de que es posible que haya presenciado los últimos momentos de vida de alguien. Quiero parar el coche, salir de la autopista y tomar calles secundarias para volver a casa, pero no puedo. Peter me está esperando. Esa es precisamente la clase de plantón de última hora que siempre le preocupa que vaya a darle.

Conocí a Peter durante la primera noche de orientación de estudiantes de primer año. Nos habían asignado el mismo dormitorio. A ninguno de los dos nos gustaba lo de formar grupitos y contarles a desconocidos quiénes éramos. Él me tomaba el pelo por negarme a ponerme la etiqueta con mi nombre. Lo había escrito en ella, pero la agitaba en torno a la punta de mi dedo índice ante cualquiera que quisiera saber mi identidad. Como si mi nombre explicara algo. Podía ser amiga de alguien durante meses sin importarme cómo se llamaba. Si podía buscarlo, no quería hacerle un hueco en mi cerebro. Había estado memorizando datos durante toda mi vida y nunca me había parecido algo útil.

Peter y yo acabamos en círculos sociales muy diferentes, pero durante aquellos primeros días en Oberlin, hicimos buenas migas por nuestra mutua incomodidad con el ambiente progresista. Los dos procedíamos de barrios conservadores de Chicago y nunca habíamos experimentado nada semejante a lo que veíamos en el campus. Todo el mundo tenía pelos en sitios donde nosotros nos lo habríamos afeitado. Todo el mundo se quitaba la ropa delante de los demás sin vergüenza alguna. Los libros, la música y las películas que conocíamos parecían poco o nada sofisticados en comparación con las referencias culturales que otros alumnos hacían en clase. Aquel primer semestre, los dos hablamos menos y escuchamos más, pese a que habíamos sido gente gregaria y extrovertida en el lugar del que procedíamos. Era un alivio poder reírse en privado con alguien sin tener que preocuparse de estar siendo políticamente incorrectos o no.

Cuando llego a casa de Peter, estoy deseando contarles a él y a su amigo John lo que me ha pasado por el camino. Al narrarlo, no suena tan alucinante como me había parecido mientras sucedía.

—Puede que tengas poderes paranormales —dice Peter, anticipándose a lo que quiero que diga, pero en un tono que no deja de transmitir su escepticismo. El padre de Peter es el pastor de su iglesia, así que él desconfía de cualquier cosa que huela a prepotencia religiosa. Tiene una actitud irritante e insolente, como reacción al modo en que fue criado.

—Tengo poderes —me reafirmo despectivamente, mosqueada por haberme molestado en contárselo a nadie. A mí me suceden cosas legítimamente extrañas, pero como también tengo una imaginación hiperactiva, no gozo de credibilidad alguna entre mis amigos.

—Yo creo en esas cosas —dice John. Está siendo amable, pero Peter se mofa y enrolla un pañuelo de papel y se lo tira. No quiere que John me dé alas.

—¿Qué? —protesta John a la vez que esquiva el misil de Peter—. ¡Es verdad! A mí me han sucedido unas cuantas cosas de lo más raro. A veces las cosas coinciden demasiado como para explicarlas de ninguna otra manera.

Estamos pasando el rato en la cocina esperando a que llame la madre de Peter. Han metido una pizza congelada en el horno y puesto accidentalmente en marcha el mecanismo de autolimpieza, y ahora nuestra única esperanza es que ella nos diga cómo sacarla antes de que se queme y se convierta en un disco de carbón.

—Tú no crees en esa mierda, hostias —dice Peter, fabricando más bolas con pañuelos de papel y lanzándoselas a John.

—Pues claro que sí —replica John mientras intenta golpear las bolas de papel para devolvérselas a Peter—. Tú no sabes en qué creo.

Estoy escuchándolos reñir mientras me acuerdo de las felices reuniones vacacionales de mi familia cuando era joven. Yo era la única chica en una familia llena de chicos mayores que yo, y casi me siento como si estuviera de vuelta en casa de mi tío en Grandlin Avenue, relegada a los márgenes con mi vestido de Polly Flinders, mis calcetines hasta la rodilla y mis zapatos Mary Jane, viendo a los chicos armar jaleo y sintiéndome celosa por no poder participar. Me pasé un montón de reuniones familiares sola, jugando con las mascotas o caminando por la finca con mi abuela Winnie. Aquello me convirtió en un chicazo durante varios años, hasta que la pubertad me devolvió a mi ser.

Me acerco al fregadero para servirme un vaso de agua. No sabría decir lo que ha suscitado este impulso —quizás solo busque una manera de acoplarme a la acción de nuevo—, pero hurgando entre la pila de platos sucios encuentro un mazo de carne, uno de esos martillos con cabeza en forma de bloque que se usan para aporrear filetes. Le paso el anticuado utensilio a Peter, que lo coge, perplejo. Yo me quedo mirando el pesado mazo que descansa en su mano.

—Sería una putada que algo así te diera en la cara —digo sin que venga especialmente a cuento, y vuelvo a colocarme en el umbral de la puerta del comedor, apoyada contra el marco mientras le doy sorbos a mi refresco. No puedo quitarle los ojos de encima al mazo de carne. Pienso en lo raro que es que sigamos utilizando una tecnología que no estaría fuera de lugar en una cocina medieval.

—Desde luego, sería una putada.

Peter usa el mazo para lanzarle bolas de papel a John, que se pone a buscar algo que pueda utilizar como raqueta. Primero prueba con una linterna, con escaso resultado, y luego enrolla una revista, lo que resulta infinitamente más eficaz.

Estamos pasándolo bien, haciendo caso omiso del olor a pizza quemada. Yo estoy obsesionada con los golpes de Peter. Le está costando atinar con el saque. Lanza la bola de papel al aire, pero falla repetidamente debido a la lentitud con la que desciende el papel. Resistencia del aire. Estoy a punto de ofrecerle asesoramiento cuando de repente se me mete otra idea en la cabeza.

—¿No sería una putada que ese martillo saliera volando de tu mano y me dejara ciega?

—¿Qué? —suelta John, riéndose de mi incongruencia.

Me vuelvo y lo veo de pie junto a la cocina. En ese instante escucho un sonoro crujido, y mi visión se reduce a un puntito del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es como ver apagarse la pantalla de una televisión en blanco y negro. Siento que me fallan las piernas. Tengo que hacer acopio de todas mis fuerzas para no perder el conocimiento por completo. Cuando vuelvo en mí, estoy desplomada en el umbral de la puerta con la nariz chorreando sangre. Me miro la camisa, que se está poniendo completamente roja.

—¡Hostia puta! —grita Peter.

—¡Ay, Dios mío! —exclama John boquiabierto.

Peter y John están tan conmocionados que en un primer momento ni se mueven. Cuando me ven deslizarme más hacia abajo todavía, se acercan a toda prisa y me aguantan para que pueda mantenerme en pie. Tengo una sola cosa en la cabeza.

—Me habéis oído decir eso, ¿verdad? Habéis sido testigos.

—No puedo creer que dijeras eso en ese preciso instante.

John está conmigo al cien por cien.

Peter parece abatido: se siente culpable y está asustado.

—No sabes cuánto lo siento —dice mientras me muestra el mango vacío que lleva en la mano—. La cabeza ha salido volando. Se ha salido del mango sin más. Lo siento, Liz. ¿Vamos al hospital?

—No. —La adrenalina me está reanimando—. Mi padre es médico. Tengo que volver a casa.

—¿No crees que a lo mejor deberías quedarte aquí?

A John le preocupa que esté reaccionando demasiado rápidamente. Todavía estoy temblando. Voy a echarle un vistazo a mi cara en el espejo del cuarto de baño. El puente de la nariz se me ha hinchado hasta ponerse del doble de su tamaño normal. Tengo la piel de debajo del ojo izquierdo tensa y rosada, llena de líquido, y se puede apreciar claramente la marca donde la esquina del mazo ha impactado en mi rostro. No le ha dado al ángulo interno del ojo izquierdo por apenas unos centímetros. De no haber estado mirando a John, ahora estaría ciega. Ahora bien, si no hubiera invocado el anormal suceso, ¿se habría producido?

—No tiene tan mala pinta —observa Peter metiéndose a presión en el tocador y mirando por encima de mi hombro. Los dos nos reímos.

—De verdad que lo siento —me dice por tercera vez. Le está costando expresar sus emociones.

—Lo sé. No ha sido culpa tuya.

Yo lo creo casi más que él. Me pregunto si el significado del coche girando sobre sí mismo en la autopista no sería advertirme de que el peligro se aproximaba, de cabeza y a toda velocidad.

El grueso del sangrado cesa al cabo de cinco minutos. Las membranas interiores se han hinchado hasta tal punto que ahora me gotea sangre por la garganta. Si lo miramos por el lado positivo, ahora que no estoy chorreando sangre, los chicos están dispuestos a dejarme marchar. Quiero marcharme de casa de Peter lo antes posible. Las últimas seis horas han sido muy angustiosas. Ya he estropeado la mayor parte de los paños de cocina de su madre, y Peter no tiene el menor reparo en entregarme el último para envolver un montón de hielo para el trayecto de vuelta. Mientras me despido con la mano, estoy convencida de que piensan que estoy loca. Apenas me vuelvo; literalmente, me largo corriendo. Es el final de una era. Lamento tener que decir que este incidente nos distanció a Peter y a mí. En lo que a mí respecta, está todo enredado con mi miedo a los augurios y a la religión organizada. No me gusta la idea de que algo invisible tenga poder sobre mí. Para él fue horrible destrozar la cara de una chica que le gustaba.

Todo el mundo piensa que mi canción «Fuck and Run» va de sexo, y en cierto modo así es, pero también va de estos momentos en los que se renuncia a los vínculos y los sentimientos reales en favor de la supervivencia. Nos congregamos y salimos despedidos como bolas de billar al colisionar porque, por el motivo que sea, presentimos el aniquilamiento.

Cuando llego a casa, mi padre me examina y concluye que no hay nada roto. Me da un poco de codeína y me manda a la cama. Mamá no está en la ciudad, porque de lo contrario estoy segura de que hubiese intervenido. Compruebo obsesivamente la hinchazón a lo largo de las cuarenta y ocho horas siguientes, cada vez más preocupada de que se me haya quedado torcida. Finalmente, al cabo de tres días, papá me mira desde el otro lado de la mesa de desayuno, le pega un bocado a un croissant y, sin disculparse ni mostrar remordimiento alguno, dice: «Quizás tengas razón. Puede que te la hayas roto».

Lo estoy haciendo parecer un desalmado. Si acaso, es demasiado sensible. Pero no cuando se trata de diagnósticos médicos. Cualquier hijo de médico os lo dirá: a menos que lleves el puto brazo colgando del hombro de un hilo, siempre piensan que sus hijos están perfectamente. Odian llevarse el trabajo a casa con ellos. Los médicos ven tantos casos extremos en las clínicas que, comparados con estos, tus problemas parecen insignificantes. Es un trabajo que embota el corazón. Día sí, día también, a todo el mundo le pasa algo. No es solo que piensen que estás perfectamente, es que necesitan que lo estés. El hogar es el único refugio que tienen ante la enfermedad, las heridas y la fragilidad del género humano. Los médicos necesitan regresar a un hogar lleno de triunfadores y supervivientes.

El martes me lleva en coche al centro a ver a un amigo suyo. Para mí, ir al médico significa tener una cita puntual con el director de algún departamento, algún amigo de un amigo o un colega de alguien de nuestro entorno. No he ido a ver a un médico de cabecera desde que iba al pediatra. Los médicos harán cualquier cosa con tal de permanecer fuera del hospital. Conocen mejor que nadie las limitaciones de su profesión. Nuestro amigo del alma, médico de cabecera, se levantó al día siguiente de una operación a corazón abierto y se fue a casa. Piensa en eso la próxima vez que estés intentando obsesivamente concertar una cita con tu médico porque estás resfriada.

Estoy tumbada en la camilla, mirando fijamente a un cirujano plástico muy amable mientras me sujeta las mejillas y escruta cuidadosamente mi estructura ósea.

—Mmm, esto está un poco raro —dice, recorriendo la marca con el dedo mientras calcula el ángulo de la fractura—. Has tenido mucha suerte. Si hubieras venido inmediatamente, esto te dolería menos. Pero creo que, si le aplico un poco de presión, puedo volver a ponértela en su sitio.

Antes de que pueda protestar, él apoya su peso sobre sus pulgares a ambos lados del puente de mi nariz y empuja hacia abajo. Mi herida apenas cicatrizada chilla en protesta, y mi cráneo también está furioso con él. Me está apretando la cabeza contra la mesa, chafándome la cara contra la almohadilla de plástico de un modo muy desagradable. Me lloran los ojos. Rechino los dientes y tengo el rostro contraído en una mueca. Estamos en punto muerto: fuerza y resistencia.

—Justo aquí.

Reajusta la posición de sus manos, y escucho un crujido ensordecedor cuando el hueso apenas soldado vuelve a separarse y todo el conjunto vuelve a encajar más o menos en su sitio. Sigue estando torcida, pero como nuestro amigo médico de cabecera comentó en el transcurso de una velada —meses más tarde— me ha proporcionado un perfil más distinguido. Lo que sea. No pienso volver a menos que mi respiración obstruida me moleste de verdad.

Tengo que llevar una férula muy bochornosa durante una semana. Dos largas tiras de cinta adhesiva, que discurren horizontalmente desde la férula hasta mi oreja izquierda, proporcionan la fuerza de torsión que evita que mi nariz se salga de su sitio. No es algo sutil. La gente me mira al pasar. Peor aún, tengo que ir a Florida a visitar a mi abuela. Es la madre de mi padre, y no se encuentra bien. Quitando a las enfermeras, está completamente sola allá abajo. Mi padre no puede abandonar el trabajo, y mi madre sigue fuera de la ciudad.

Subo al avión, consolada por la idea de que todo el mundo dará por hecho que me he hecho una rinoplastia, cosa que me pega más, ya que resulta menos amenazador para mi ego. Un mazo de carne volador no queda igual de molón. Tengo que coger un vuelo de conexión en Georgia. Cuando estamos a punto de aterrizar, veo que estamos volando muy cerca de una central nuclear. Reacciono inmediatamente ante la icónica forma de bobina de las torres de refrigeración. Cualquiera que tenga edad suficiente para acordarse del accidente nuclear de Three Mile Island recordará esa silueta con espanto. La tengo estampada en la conciencia como símbolo de una muerte invisible, implacable y lenta. ¿No sería una putada, pienso, que una estuviera haciendo un vuelo de conexión justo en el momento en que estuviera fusionándose un reactor nuclear? ¿Tener la desgracia de encontrarse en las inmediaciones y verse irradiada de manera fatal, por la triste razón de que la compañía aérea tenía que hacer un alto en el camino?

Justamente cuando se me ocurre esto, el avión remonta el vuelo a escasísima distancia de la pista, apenas a unos quince metros del suelo. El piloto acelera los motores y el aparato asciende bruscamente. Nos inclinamos abruptamente hacia la derecha, lejos de las torres, y todo el mundo se queda sin aliento. Ya está, pienso para mí. Tengo poderes paranormales, y vamos a morir todos por envenenamiento por radiación.

Mi compañera de asiento se vuelve hacia mí.

—¿Qué está pasando? —pregunta con el rostro contraído por el miedo.

—Quizá haya algún problema en la central —respondo, echándome hacia atrás para que pueda ver por la ventana.

A ella se le ponen los ojos como platos al contemplar las torres de refrigeración tipo Three Mile Island.

—Ay, Dios mío —dice mirándome con gesto sobresaltado e incrédulo—. ¿Tú crees?

Me encojo de hombros. No voy a comprometerme en un sentido o en otro; solo quiero atribuirme el mérito en caso de que esté en lo cierto. Necesito una testigo. Ella será mi altavoz cuando mi foto salga en el periódico. Les dirá, sin aliento, a los periodistas que ella estaba sentada al lado de la chica que predijo el incidente. Dirá que no sabe cómo lo hice, pero que «sencillamente lo sabía». Puedo ver en su mirada que está haciendo inventario de todas las maneras horribles de matarte que tiene la radiación, la misma letanía de horrores que acaba de pasarme a mí por la cabeza. Todos sabemos que, sea cual sea la dosis de radiación a la que accidentalmente nos veamos expuestos, el gobierno mentirá al respecto para intentar minimizar las demandas judiciales. Viviremos, a lo mejor durante décadas, sabiendo que llevamos una bomba de relojería en nuestro ADN.

El piloto habla por megafonía y hace una declaración:

—Damas y caballeros, disculpen por el rodeo, pero el aeropuerto nos ha informado de que había una bandada de pájaros en las inmediaciones, así que vamos a efectuar un segundo vuelo de aproximación en cuanto despejen la zona y aterrizar con ustedes sanos y salvos en diez minutos. A veces ocurren imprevistos, y es mejor prevenir que curar. Gracias por su paciencia y por volar con American Airlines.

Mi compañera de asiento pone los ojos en blanco y exhala:

—¡Uf!, menudo alivio.

Yo sonrío cortésmente, pero estoy irritada. Creo que podríamos haber sobrevivido a un impacto indirecto de radiación procedente de esas torres, y mis poderes paranormales estaban a punto de quedar confirmados. Un ligero brillo antinatural bajo determinadas condiciones lumínicas me parece un pequeño precio a pagar por la evidencia de la existencia de lo divino.

Años más tarde, después de que acabara de salir mi segundo álbum, estuve haciendo de DJ una temporada en Delilah’s, un popular bar punk de Chicago. Durante mi sesión, se presentó el hermano de Peter con el infame mazo de carne y me pidió que se lo firmase como regalo de cumpleaños sorpresa para Peter. No recuerdo si se lo firmé. Casi sería mejor historia si me hubiera negado. En cualquier caso, me sentí ofendida. Su hermano no entendía que aquel maldito objeto no solo había estado a punto de costarme un ojo y que me había desfigurado permanentemente, sino que nos había costado a Peter y a mí una amistad de siete años. Estaba segura de que a Peter tampoco le gustaría que se lo recordaran.

Hay cosas que cicatrizan y otras que no. No siento rencor alguno hacia Peter. Nunca lo sentí, aparte de que me fastidiara algún que otro ángulo malo en las fotografías. Pero si no fuera por mi nariz, estoy segura de que encontraría algún otro rasgo de mi aspecto con el que obsesionarme. Solo éramos dos bolas de billar que al chocar acabaron en lados opuestos de la mesa; así lo veo yo. Hace unos años recibí una carta de uno de nuestros amigos mutuos quejándose de que, ahora que era una estrella del rock, había abandonado a mis amigos de toda la vida. Se esforzó mucho por hacerme sentir culpable, pero no tuve que deliberar en absoluto antes de echar esa carta a un cajón y olvidarme de ella. Sigo fiel a mis amistades de toda la vida. Lo que pasa es que la mayoría son mujeres. Lo que él tendría que haber dicho es que quería ser un actor famoso, y que resultaba difícil presenciar mi éxito y no poder compartirlo.

Dudo que Peter hubiera estado de acuerdo con el tono de esa carta. Peter y yo nos ayudamos el uno al otro durante un período incierto entre la licenciatura universitaria y el comienzo de nuestras trayectorias profesionales. Duró menos de un año, pero mientras la vivimos, aquella época pareció interminable: toda una vida de autoescrutinio y alienación, comprimida en ocho o nueve meses ociosos bajo el techo de nuestros padres. Él influyó en mi sensibilidad y mi sentido del humor, y espero que yo le ayudase a él de alguna manera.

Ojalá que las cosas hubieran salida de otra forma y hubiéramos seguido siendo amigos, pero no sucedió así. Y ese desenlace también está bien. Es mucho más memorable que algunas de mis otras relaciones pasadas. Él ocupa un lugar de honor en mi historia personal. Ha sido consagrado en el folclore de mi vida. Nada de esto resulta difícil de comprender desde el punto de vista pagano. Fuimos víctimas de tres malos augurios, que fueron lo suficientemente reales como para asustarme. Aguardo el próximo giro cósmico de los acontecimientos, y no me sorprendería que algún día, por azar, acabásemos en el mismo hogar de jubilados. Peter y yo volveríamos a empezar donde lo habíamos dejado, riéndonos de todos los demás ancianos que llevaran puestas sus estúpidas etiquetas con el nombre, y empezaríamos a conocernos junto a la mesa de jugar a las cartas.