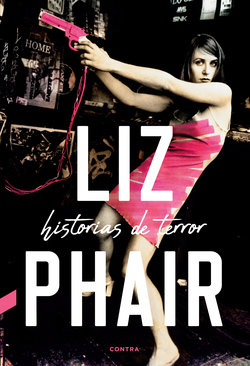

Читать книгу Historias de terror - Liz Phair - Страница 9

Capítulo 3 Red Bird Hollow

ОглавлениеMi hermano, Phillip, quiere que escale el pino más alto de la finca de mis abuelos. Es el grande que señala desde la ventana de nuestro dormitorio, la conífera ancha y majestuosa que asoma por encima de las copas de los demás árboles. El abuelo dice que tiene casi doscientos años, casi tantos como la Declaración de Independencia. Cuando bajamos corriendo por la colina hasta el establo y nos volvemos para mirar hacia la casa, la copa se ve más alta que el tejado. Phillip lo considera su Everest personal, un reto al que enfrentarse y superar antes de que termine el verano. Tiene miedo de escalarlo solo, así que intenta persuadirme de que allá arriba hay oculto algo mágico, como mariposas o hadas.

Últimamente he estado leyendo muchos libros ilustrados acerca de elfos y folclore. En los montes que rodean Red Bird Hollow hay tanta flora y tanta fauna que estoy convencida de que el bosque está encantado. La granja restaurada de Winnie y el abuelo ocupa seis hectáreas de bosque en Indian Hill, un pequeño municipio de las afueras de Cincinnati. Es territorio de caballos, con montones de senderos sinuosos y largos vados para los vehículos. Cuando el abuelo la compró, en 1952, mi madre calificó aquella decisión de «suicidio social». Entonces ella estaba en la universidad y se negó a unirse a la familia en un lugar tan alejado de los atractivos culturales del centro de la ciudad.

Para Phillip y yo, es un mundo fantástico que exploramos todos los fines de semana mientras mis padres disfrutan de tener tiempo para ellos solos. Nos pasamos todo el día al aire libre, errando por el bosque, vadeando el arroyo o aventurándonos desde el otro lado de la carretera hasta el estanque nutrido por manantiales. Winnie toca la gran campana de bronce cuando llega la hora de volver a casa para bañarnos. Siempre hay algún invitado a cenar. Red Bird Hollow es un lugar de reunión para todo tipo de parientes, la clase de vivienda que anima a los vecinos a presentarse sin avisar. Cada día es una aventura y, no obstante, el panorama exuda un ambiente de paz y tranquilidad.

El abuelo disfruta con su vida campestre. Ha adoptado las costumbres de un hacendado. Conduce un pequeño tractor, practica el tiro al plato y todas las tardes, al llegar la puesta de sol, se toma un cóctel en el porche. Su risa atronadora inunda el aire cada vez que estamos todos juntos, ahuyentando a los gorriones de los aleros. Deja en la cuadra a algunos de los caballos de los vecinos, y a mí me gusta visitarlos y darles de comer avena. La recogen de la palma abierta de mi mano con los labios mientras les acaricio la nariz, fascinada por la forma en que su pelaje aterciopelado se extiende sobre sus recios cráneos.

A Phillip no le interesan demasiado los animales. Normalmente juega a la guerra con nuestros primos, pero hoy solo cuenta con su hermanita, y a mí no me tienta aficionarme a las escopetas de perdigón ni al arco y las flechas. Cree que ha llegado la ocasión perfecta para enfrentarse al enorme pino sin que los hijos de los Voss estén ahí para burlarse de él en caso de que fracase. Si lo logra, podrá reivindicar el mérito para toda la eternidad, y ellos lamentarán que no se les hubiera ocurrido antes a ellos. Sube la escalera que conduce a las vigas del establo, se sienta en el borde de una bala de heno y deja caer puñados de paja sobre mi cabeza. Cuando no consigue lo que quiere, puede ser un auténtico plasta.

Oímos cerrarse de golpe la puerta mosquitera de la casa, y los perros acuden corriendo cuesta abajo hacia el establo, con las chapas de sus collares tintineando. Los caballos piafan con impaciencia en los pesebres, sacudiendo las orejas y espantándose las moscas con la cola. La yegua marrón expulsa una lluvia humeante de boñigas, y el olor nos hace retroceder hasta el jardín. Phillip me sigue por ahí y me atosiga insinuando que como mínimo habrá huevos de colores en todos los nidos de ave desperdigados entre las ramas.

Recojo las cáscaras de huevos de petirrojo que caen sobre la mullida alfombra de agujas de pino que cubre el suelo del bosque. Las utilizo para mis conjuros. Su maravilloso color azul verdoso no tiene nada que ver con el plumaje de las aves progenitoras. Con todo, Phillip me vende la lógica de que los cardenales ponen huevos rojos, los jilgueros huevos amarillos y los arrendajos azules, huevos azul celestes. Sería capaz de venderle nieve a un esquimal. Me engatusa con el argumento de que este árbol es el más grande por alguna razón, a saber, que es la vía de acceso a un reino místico y, al igual que en el cuento de las habichuelas mágicas, en la copa encontraremos un tesoro.

Recorro fatigosamente la entrada para los coches en zapatillas Keds y pantalones de campana mientras escucho a Phillip parlotear emocionadamente acerca de lo lejos que podremos ver cuando lleguemos a la cima. Dice que podré asomarme a la casa de mi amiga Tiffany y saludarla con la mano. Ella tiene más modelos de caballos Breyer que yo. Lo que yo quiero son elfos vivientes o huevos de cuervo de color negro iridiscente. Realmente necesito que la magia sea de verdad, y vivo en un estado poco menos que de negación de la realidad en el que las flores tienen rostros y los objetos inanimados son capaces de comunicarse. Todo lo que sé lo destilo de los signos y los símbolos. Creo que las tempestades son capaces de verme.

A nivel material, sin embargo, soy muy práctica. Tengo conocimientos de supervivencia, o al menos, instinto de supervivencia. En ocasiones, Phillip ha hecho todo lo posible por matarme, pero todavía no lo ha logrado. Por mi parte, yo he sopesado sus posibilidades de sobrevivir si, pongamos por caso, nuestra furgoneta se detuviera abruptamente y él saliera volando a través del parabrisas. A los críos de nuestra edad pueden ocurrirles y les ocurren esa clase de accidentes. Nuestro amigo Scott Carroll atravesó a la carrera una puerta de lámina de cristal mientras jugaba al tú-la-llevas durante su fiesta de cumpleaños, y fui incapaz de quitarle los ojos de encima al fragmento largo y dentado que le asomaba del brazo. La infancia es una época de curiosidad y de riesgo, y nadie sale de ella sin cicatrices.

Phillip me lleva al cobertizo dando un rodeo. Supongo que será su manera de gastarme una novatada, ya que sabe que me da miedo entrar. El abuelo guarda allí sus rastrillos, azadas y tijeras de podar, colgadas de la pared. Parecen herramientas de tortura, y yo me siento mucho más segura en la cocina de Winnie, entre batidoras, sartenes y cuchillos de cocina. Phillip se echa al bolsillo una ristra de petardos de las reservas de nuestro padre para el 4 de julio y registra los cajones de la mesa de trabajo del abuelo en busca de una caja de cerillas. Por suerte, no encuentra ninguna. Justo antes de marcharnos, me fijo en que la veleta del tejado ha girado y apunta hacia el sudoeste.

Caminamos por detrás de la casa y subimos un poco por la segunda cresta hasta llegar al lindero del bosque. A unos cien metros más allá está el claro donde Winnie y yo recolectamos flores silvestres. Una vez nos topamos con un ciervo macho dotado de una imponente cornamenta completamente inmóvil que nos observaba silenciosamente. A veces crecen hongos entre las raíces de los árboles, y he encontrado amanitas idénticas a las que salen en los cuentos de hadas: de color rojo brillante con puntos blancos. También crece allí el chaparral, que, según me ha advertido Winnie, es venenoso.

Phillip siempre anda retándome a comer bayas desconocidas. Le he visto echarse a la boca cosas que yo jamás tocaría, no digamos ya probar, y acto seguido le he visto dejarlas caer al suelo a sus espaldas con un diabólico juego de manos. Las únicas bayas silvestres de las que me fío son las que crecen en el matorral de las zarzamoras. He estado entre las zarzas mientras las abejas iban y venían comiéndomelas a puñados hasta que el jugo me teñía las uñas de negro.

En Red Bird Hollow hay muchísimas cosas que hacer. Ojalá Phillip renunciase a su cruzada por impresionar a nuestros primos. A lo único a lo que puede llevar es a más burlas y más insultos. No es que me den miedo las alturas. Por jóvenes que seamos, tanto Phillip como yo somos escaladores experimentados. Yo ya gateaba sobre nuestra trepadora antes de ser capaz de caminar en firme. A mi padre casi le dio un infarto el día en que llegó a casa del trabajo y se encontró a mi madre observándome desde detrás de las mosquiteras del porche. Ella se llevó el dedo índice a los labios para que él no dijeranada. «Elizabeth puede hacerlo», cuchicheó.

Pasamos mucho tiempo encaramados en árboles. Sobre todo yo; es mi forma favorita de desaparecer. Si quieres ganar al escondite, no tienes más que trepar a un árbol. Te asombraría comprobar a qué pocas personas se les ocurre levantar la vista hacia arriba. Es relajante repantigarse entre las ramas y darse baños de luz solar moteada mientras escucho el rumor de las hojas. Allá arriba me siento segura.

Pero yo estoy acostumbrada a subirme a los tejos podados y los arces que crecen en nuestro barrio. Los pinos blancos de la finca de Winnie y el abuelo tienen varias generaciones más y son el doble de silvestres. Aquí no hay ningún silvicultor urbano que retire las ramas muertas o que señale los troncos huecos destinados a ser talados con una gran X de color naranja. Si el árbol de Phillip está enfermo, no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Podría ceder una de las ramas. O la tierra en torno a las raíces podría estar erosionada, y el árbol entero podría desplomarse bajo nuestro peso.

Phillip se cubre los ojos con la mano y dirige la mirada entre los dos pinos mientras intenta calibrar cuál de los dos troncos pertenece al árbol que queremos escalar. No puede determinarlo a menos que pueda ver las copas. Me indica que espere aquí mientras él vuelve a la casa para comprobar nuestra posición. Le doy una palmada a la corteza del árbol debajo del cual estoy. Suena bastante saludable.

Lo cierto es que, ahora que estamos aquí, me siento intimidada. No solo por su tamaño y su aspereza, sino porque me preocupa que deberíamos pedirles permiso antes, como si ellos pudieran percibir que los estamos ojeando y no hubieran decidido si somos de fiar o no. Es un hecho desafortunado que todas las Navidades el abuelo saca la motosierra, tala a uno de sus descendientes y lo pone en el salón para que sirva de decoración.

Quiero a mi abuelo. Es muy paciente y muy alentador en lo que a nosotros, los niños, se refiere. Sin embargo, su actitud rural en lo tocante a la administración del mundo natural es anatema para mi delicada sensibilidad. Mi madre y mi tío narran una truculenta historia en torno al paso de la niñez a la edad adulta enmarcada en Red Bird Hollow, sobre cómo una vaca llamada Mooey acabó en los platos de la cena al año siguiente.

Toco el tronco del árbol con la frente, transmitiendo en silencio mis buenas intenciones en caso de que realmente haya un duendecillo arborícola o un guardián del bosque escuchando. A esta edad, mi vida está llena de ritos espirituales. Phillip cree que soy una bruja, pero en realidad solo soy pagana. En la iglesia, garabateo «socorro» en los dorsos de las tarjetas de sugerencias que hay en los bancos al lado de los himnarios. Años más tarde me confirmaré como episcopaliana, pero ahora mismo pertenezco a la confusa fe de mi imaginación.

Phillip me grita para que me aproxime al árbol que tengo a mi izquierda. Vuelve a subir por la colina a la carrera, sin aliento. Parece un poco nervioso, además, y rezo para que esté a punto de cambiar de opinión. No hace un gran día para trepar. En el horizonte se ciernen nubarrones oscuros. Nos alineamos con el árbol y recorremos con la mirada su arteria central mientras calculamos cuál será la mejor ruta. Es un árbol espléndidamente proporcionado con un número uniforme de ramas, distribuidas equitativamente y que se van estrechando de forma gradual. Puedo oír a las más grandes bambolearse bajo el viento en las alturas. Cada vez que crujen, una sensación de náusea me tritura el estómago.

Los perros corren de un lado a otro del césped detrás de una pelota que no paran de hacer subir hasta la cima de la colina y de depositar a nuestros pies. Phillip la recoge y la lanza colina abajo describiendo un gran arco para distraerlos. Después me aúpa a la rama más baja. Solo tengo seis años, así que no soy capaz de alcanzarla por mí misma. Tenemos que darnos prisa. Si Winnie o el abuelo nos ven por las ventanas, saldrán y nos mandarán bajar. En cuanto hayamos trepado más allá de las ramas inferiores dispersas, estaremos resguardados de la vista por el denso follaje. Diana, nuestra cobarde springer spaniel, se retuerce y gimotea al pie del árbol. Nos apunta con la nariz y ladra ruidosamente. Phillip chasquea los dedos airadamente e intenta ahuyentarla.

Yo me muevo de manera lenta y deliberada. Las ramitas más pequeñas me arañan la piel cada vez que poso un pie encima de una rama y asciendo un poco más. Phillip me adelanta y casi me hace perder el equilibrio por su empeño en ser el primero. Para restablecer mis puntos de apoyo, me agarro al follaje más recio. Tengo las manos cubiertas por la pegajosa resina que rezuman las minúsculas brechas de la corteza, que parecen hechas por un pájaro carpintero. Esto está bastante enmarañado de ramitas secas. Empiezo a romperlas a mi paso como una auténtica habitante del bosque.

Eso sí, huele de maravilla. Quitando el de las hojas de las tomateras, mi olor favorito es el del pino. Estamos a unos nueve metros y pico de altura, pero como estamos sobre una colina, da la impresión de que estemos más arriba. Me detengo a contemplar el paisaje. Phillip estaba en lo cierto. El panorama circundante se extiende ante mí en toda su gloriosa amplitud. Veo cómo el viento forma ondas entre la hierba del campo que hay detrás de los establos. El estanque está agitado por ráfagas que barren su superficie, y el color cambia de plateado a negro y otra vez a plateado. Nuestros árboles se mecen con gran suavidad. Algo colorido me llama la atención en el tejado inclinado gris de casa de Winnie y del abuelo.

—¡Phillip!

—¿Qué?

—¡Tu paracaídas!

Phillip baja a ver. En efecto, es el paracaidista perdido de la bengala que disparó el último 4 de julio. Él creía que no había prendido, porque nunca pudo encontrar el juguete que se suponía que estaba dentro. En aquel momento se sintió amargamente desilusionado; solo tenía nueve años. Sé que me he apuntado un tanto al descubrirlo, pero también sé que nunca tirará la toalla hasta que hayamos logrado sacarlo del tejado de algún modo. Está justo encima de la falsa chimenea.

La granja original de Red Bird Hollow fue construida en 1849. Era una simple vivienda de cinco habitaciones. A lo largo del siglo siguiente, varios propietarios, entre ellos mis abuelos, que construyeron un ala adicional de dos plantas y la fueron ampliando. También hicieron otras mejoras, como ampliar las áreas del comedor y la sala de estar para hacer sitio para estanterías de libros, así como poner una mesa de comedor más larga, ya que les gustaba recibir visitas. En el transcurso del proceso, el arquitecto descubrió una discrepancia entre las medidas del exterior de la casa y el perímetro interior de las estancias que estaban renovando. Faltaba algo más de un metro de espacio.

Cuando rompieron la pared que había junto a la chimenea, descubrieron una cámara secreta que más tarde descubrimos que había sido utilizada para esconder a hombres y mujeres que huían de la esclavitud. Durante las décadas de 1850 y 1860, Cincinnati fue una de las principales paradas de la red ferroviaria clandestina de huida de esclavos. Kentucky tenía algunas de las leyes más severas de cualquier estado del Sur y estaba justo al otro lado del río del territorio emancipado de Ohio. Podías largarte en barca y llegar a orillas de la libertad en menos de una hora si la intemperie era favorable. Por desgracia, el río Ohio también estaba plagado de cazarrecompensas. La gente no estaba inmediatamente a salvo en cuanto ponía los pies en el Norte; todavía podían ser apresados y devueltos si uno de aquellos mercenarios daba con ellos.

En cuanto nuestra familia se dio cuenta de que la granja la había construido un abolicionista, su disposición cobró sentido de repente. Nadie utilizaba jamás la puerta principal, porque estaba delante de una cuesta relativamente empinada que daba al valle. Había que aproximarse al porche delantero desde un camino lateral, mientras que la puerta de atrás daba a un terreno llano y una entrada para vehículos con una pendiente ligera, que daba la vuelta al establo y descendía por la colina antes de hacer intersección con la carretera principal. Era casi como si alguien hubiese construido la casa al revés.

No obstante, ahora todo tenía sentido, porque las casas seguras siempre colgaban faroles delante para indicar su hospitalidad. Los fugitivos que viajaban a pie a través del oscuro valle habrían podido ver aquel farol del porche delantero a millas de distancia. La ubicación y la construcción de la granja de Red Bird Hollow fueron escogidas específicamente con vistas a este propósito. Darse cuenta de ello fue a la vez estimulante y una lección de humildad estremecedora. Es posible que aquella casa no hubiera tenido jamás ningún otro propósito. Desde luego, detrás del pequeño terreno del abuelo no hay tierras de labranza. Detalles premeditados, como la forma en que la habitación oculta se habría mantenido caliente gracias a la parte de atrás de los ladrillos calentados por el hogar, y cómo la chimenea tenía dos huecos separados para que pudiera entrar aire fresco, evidencian las convicciones del constructor.

Fuesen quienes fuesen los hombres y mujeres que vinieron buscando refugio por una, dos, o más noches, debieron de lograr llegar más al norte sanos y salvos, pues de lo contrario la habitación secreta habría sido descubierta y destruida mucho antes de los tiempos de mi abuelo. Es sumamente probable que la propia casa hubiera sido reducida a cenizas si el escondrijo hubiera sido descubierto alguna vez. Imaginaos cuánto miedo y ansiedad, alivio e impaciencia, habrían pasado en aquel refugio sin ventanas de noventa centímetros por un metro ochenta. Imaginaos las historias que podría contar este árbol si fuera capaz de hablar. El pino del que estoy colgada estuvo vivo durante todo el proceso. Lo vio y lo escuchó todo.

El leve rumor del eco de los truenos atraviesa el valle. Levanto la mirada hacia Phillip, que ya se encuentra a tres metros más arriba de mí, y me pregunto si tiene más probabilidades de ser alcanzado por un rayo por ser el que más arriba de los dos está. Empiezo a trepar de nuevo, pero de manera pausada, para poder mantener una distancia segura entre los dos.

Me pica el dorso de la mano. Me sacudo algo de color carmesí de la muñeca. Ahora me pica el antebrazo. Me examino la piel y veo a dos microscópicas arañas rojas trepándome por el brazo. Odio a las arañas más que a cualquier otra cosa, pero estos arácnidos no parecen peligrosos. Son del tamaño de una cabeza de alfiler. Aun así, me sacudo frenéticamente la ropa y me revuelvo el pelo para asegurarme de que no hay nada dentro. La rama sobre la que estoy posada se mece un poquito más de la cuenta, por lo que salto rápidamente a la siguiente. Ahora estamos a mucha altura. Casi el doble del tejado de la casa. Puedo ver la casa de cristal megamoderna de Tiffany a través de los árboles: un experimento arquitectónico multicolor de varias plantas.

Oigo cómo el pie de Phillip se resbala de una rama y cómo se aferra para salvarse. Como consecuencia de su paso en falso, cae a mi alrededor algo de corteza suelta.

—¡Baja! —me exhorta de pronto con la voz abrumada por el pánico—. ¡Libby, vuelve abajo! ¡Date prisa!

—¿Qué pasa?

Empiezo a desplazarme por la rama, estirando cuidadosamente un pie hacia la rama que tengo debajo. Cuesta mucho más bajar que subir.

—¡Vete! ¡Date prisa!

Phillip suelta un chillido, seguido por una retahíla de tacos que jamás le había escuchado, cosa impresionante, teniendo en cuenta lo mucho que le gusta jurar a nuestro padre. Es una introducción a un área completamente nueva de la lengua inglesa.

—¿Qué pasa? ¡Dímelo! —lloriqueo. Su miedo es contagioso. Resbalo por todas partes. Intento maniobrar mi peso hacia el centro de cada rama, pero de repente me vuelvo torpe y no consigo mantener el equilibrio.

—Es un nido de arañas. ¡No levantes la vista, Libby! ¡Vuelve a bajar y punto! ¡Más rápido!

—¿Qué?

Por supuesto que miro hacia arriba. Al principio no veo nada. Después, poco a poco, mi vista se adapta y distingo las familiares formas de ocho patas esparcidas por todas las ramas, inmóviles y perfectamente camufladas. Son esparásidos, y son enormes, mayores que mi mano, y están por todas partes. Por todas partes. Por todas partes.

Rompo a llorar.

—¡Phillip!

—No pasa nada, Libby. ¡Baja, por favor! —me suplica.

—¡No puedo! ¡Van a caerme encima!

—Puedes hacerlo.

Phillip sabe que las arañas son mi fobia principal, lo único que me incapacita de manera absoluta. Cada vez que veo una, salto y chillo por reflejo. Y estas malditas arañas son las más grandes del mundo.

—No pasa nada, Libby. Yo estaré encima de ti, ¿vale? Me quedaré justo encima de ti, Libby. No van a caer sobre ti. Caerán sobre mí.

Sé que Phillip está casi tan asustado como yo. Su gallardía en este momento es algo que nunca olvidaré.

Intento moverme con rapidez, pero me aterra que vayan a empezar todas a correr hacia mí. Sé que, si lo hacen, si una sola de ellas se aproxima de repente, me soltaré y caeré a tierra en picado. No hay forma de que pueda impedirlo. Aguanto la respiración, gimiendo de desolación mientras me encojo para dejar atrás a una araña posada verticalmente en el tronco. En el último segundo, sale corriendo a toda velocidad hacia el otro lado, y el movimiento de sus patas es suficiente para que me fallen las piernas. Me estremezco de asco y emito pequeños chillidos y gimoteos. No puedo creer que hayan estado aquí durante todo el tiempo que estábamos subiendo.

Da la sensación de haber pasado una eternidad antes de que hayamos salido del territorio arácnido. Tiemblo tanto que cuando llegamos abajo ni siquiera soy capaz de sujetarme a la última rama, y los dos últimos metros caigo de espaldas. Winnie está allí y me coge en brazos, preguntándonos qué ha pasado, mientras aparta a los perros, que nos saltan encima intentando lamernos las heridas. Tengo la piel cubierta de feos arañazos que tardarán semanas en cicatrizar porque están infectados por savia. Tengo la cara embadurnada de lágrimas y tierra. Tengo agujas de pino y ramitas rotas enredadas en el pelo.

Phillip me da un gran abrazo mientras empiezan a caer las primeras gotas de lluvia.

—Estoy orgulloso de ti, Libby. Has estado muy valiente ahí arriba —me dice.

Bajo la cabeza mientras entramos en la casa, dejando que el pelo me envuelva como un velo. Solo quiero quedarme mirando el suelo y mis pies calzados con zapatillas rojas, y también a todas las cosas pequeñas y familiares que no me abruman.

Winnie nos lava en el fregadero de la cocina con su pastilla de jabón con partículas de piedra pómez, que ella considera capaz de curarlo todo. Veo un relámpago a través de la ventana, seguido de cerca por el estallido de un trueno. Una ráfaga de viento frío levanta las cortinas. Winnie recorre a toda prisa la casa cerrando todas las ventanas mientras Phillip y yo nos cambiamos de ropa. Los truenos ya ni siquiera me sobresaltan. Tengo la adrenalina completamente agotada.

Abajo, en la sala de estar, Phillip enciende la televisión y nos ponemos a ver Yo amo a Lucy3, sentados en la alfombra con las piernas cruzadas. La lluvia azota los cristales de las ventanas mientras los relámpagos hacen fotos fijas del cielo y los truenos hacen vibrar las paredes y el suelo, pero estamos a salvo en nuestra vieja y recia granja. Winnie nos saca unos boles de cereales Honeycomb con leche. La pobre Diana está escondida detrás del sofá temblando, porque es la perra más cobarde de todos los tiempos y siempre se mete debajo de la cama cuando hay tormenta o fuegos artificiales. Yo me pongo a cuatro patas y me acerco hasta ella, haciendo un hueco para encajar mi cuerpo alrededor del suyo y acariciarle el costado para que deje de estremecerse.

—No pasa nada, chiquilla —susurro en su sedosa oreja—. Estás a salvo.

El abuelo entra en la sala de estar y lanza un grito de alegría, vigorizado por la tormenta.

—¡Llueve a mares!

Enciende un fuego crepitante en la chimenea y después se acomoda en su butaca para hacer el crucigrama. Winnie le trae un whisky con hielo mientras canta «It’s raining, it’s pouring, the old man is snoring4» para entretenernos. Tiene la cena en marcha en la cocina, y puedo oler el asado y las patatas dorándose en el horno.

Diana ha dejado de temblar, ahora que ya está calentita. La parte violenta de la tormenta ya ha pasado. Apoyo mi cabeza en el brazo y me quedo mirando fijamente el baile de las llamas; estoy somnolienta. Veo la silueta del zapato de mi muñeca Barbie favorita recortada contra la luz del fuego. Creí que lo había perdido. Y ahí está la canica de ágata azul de nuestro juego de tres en línea. Hundo los dedos en la alfombra y encuentro media docena de artículos entrañables más entre las hebras sueltas y las pelusas: tesoros que me guardo en los bolsillos y sobre los que no le digo nada a Phillip. Él no cree en la magia. Él los llamaría trastos y me los quitaría o los tiraría entre la maleza. Yo soy la guardiana de los rituales sagrados, y es mi cometido asegurarme de que el universo no pierda el hilo.

Me tomo mi trabajo muy en serio. No quiero que las hadas se enfaden conmigo ni que los árboles se quejen. Pero, sobre todo, no quiero vivir en el monótono y soso mundo de la realidad. Necesito más que eso. Y sé que está ahí fuera. Siempre hay algo precioso oculto en Red Bird Hollow. Estos bosques están encantados. Al fin y al cabo, contienen mi infancia.