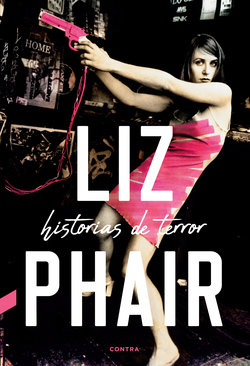

Читать книгу Historias de terror - Liz Phair - Страница 12

Capítulo 6 Obra de amor

ОглавлениеHagas lo que hagas, ¡no te lo mires!

Mis amigas se ríen, pero también lo dicen en serio. Las dos han tenido bebés, así que saben lo que está pasando con mi vagina. Esta mañana me he hecho una ingle brasileña. Espero ponerme de parto cualquier día de estos, y pensé que a la plantilla del hospital le vendría bien tener un lienzo limpio y preparado con el que trabajar. Soy vergonzosamente ingenua en lo tocante a la cantidad de subproductos que expulsará mi cuerpo durante el proceso de dar a luz, pero tengo buen corazón.

—¿Por qué? ¿Le pasa algo?

Me revuelvo incómodamente en mi asiento, preocupada por la irritación de la piel, que todavía me pica por el tratamiento con cera caliente. No he intentado mirar ahí abajo desde que la barriga se me puso tan grande que ya no puedo verme los dedos de los pies.

—No lo hagas, y punto.

Caroline y Viv están muertas de la risa recordando sus propios encuentros involuntarios con sus regiones inferiores en el tercer trimestre.

Después de comer, me voy al club a nadar. El vestuario está vacío, así que extiendo una toalla sobre el banco y sitúo un espejo de bolso alrededor del gran globo de mi estómago para intentar echarme un vistazo. Tengo que retorcer los miembros para encontrar el ángulo apropiado, pero en cuanto logro vislumbrar mis labios vaginales en el reflejo, me quedo sin aliento y casi se me cae el espejo. Están enormes, rojos e hinchados, como el culo de un babuino o algo así. Esa no es mi vagina. Estoy alterada y enfadada. No porque no pueda con el espectáculo, sino porque se trata de otra alteración física más sobre la que no tengo control alguno. Mi cuerpo ya lleva nueve meses cambiando, de maneras que son a la vez emocionantes y alarmantes, y estoy harta de sorpresas. Solo quiero tener a mi bebé en brazos. Estoy lista para que termine esta fase de construcción.

Dicen que reformar una casa estresa mucho las relaciones. Los costes superan el presupuesto, y siempre se tarda más de lo esperado. Me identifico con esta metáfora. La fecha prevista ha ido y venido, y sigo caminando por el vecindario como un pato, como una bola de lotería humana, casi tan ancha como alta. Se ha hecho tan grande que aquí dentro ya no hay sitio para los dos. Si no se marcha pronto por voluntad propia, voy a emitir una orden de desahucio.

Me meto con cuidado en la piscina, aliviada de sentir que floto; en tierra firme, cargo con unos dieciocho kilos extra. Fue divertido estar embarazada hasta que dejó de serlo. No consigo encontrar una postura cómoda para dormir por las noches, de lo agotada que estoy. Todas las fiestas de Navidad a las que asistimos son cócteles sofisticados en los que todo el mundo va con tacones de aguja, charla y se ríe, mientras yo me siento en una esquina del bar. Soy mi propia mesa de canapés; me apoyo un plato en el bombo y mastico sin cesar mientras mi marido alterna. Durante el segundo trimestre fui una auténtica Wonder Woman; iba a yoga, iba y venía de Los Ángeles en avión, grabé mi álbum y me fui de excursión a Glacier Park. De algún modo, mi energía se vino abajo durante este último mes, y me he convertido en el personaje de Dan Akroyd en Entre pillos anda el juego: un Santa Claus amargado y borrachín que se desenreda trozos de salmón de la barba falsa en el autobús urbano mientras mira inexpresivamente a los pasajeros que hay a su alrededor. Vale, lo de borracha no, pero ya estoy harta.

—¿Cómo es posible que esto valga la pena? —le pregunté a Vivienne un día de la semana pasada, cuando nos estábamos metiendo en el coche después de hacer ejercicio. En la calle hacía frío, era la época oscura del año en Chicago. Ya no voy a clubes, ya que no puedo beber. Odio la moda premamá. No me va nada el rollo de madre buenorra. No quise una fiesta prenatal; siguen dándome flashbacks de la pesadilla que fue redactar doscientas cincuenta notas de agradecimiento por nuestros regalos de boda.

—Ya lo verás —dijo sujetándome la puerta mientras pensaba en la mejor manera de explicármelo—. Cuando tu nene te mira con adoración pura en los ojos y te dice «Te quiero, mamá», es la sensación más increíble del mundo.

Como nunca había experimentado en persona esta alegría, me pareció una chorrada de respuesta. No soy una de esas mujeres a las que se les cae la baba indiscriminadamente con los niños ni que pone una espantosa voz de pito. Tiendo a hablar con los niños como si fueran adultos y he tenido conversaciones buenísimas con los que conozco. Pero me está costando mantener las cosas en perspectiva. Quiero bailar. Quiero correr. Ya no quiero tener ninguno de estos síntomas. Tengo dolores de parto fantasmas, me pica la piel, tengo las tetas enormes. Han empezado a aparecerme estrías blanquecinas en el abdomen, pese a que me aplico incesantemente manteca de coco y de karité. Mi bebé me patea sin cesar, como un centrocampista agresivo, y tengo que mear constantemente. Para tratarse de algo tan natural, cabría imaginar que la evolución hubiese dado con un proceso más fácil.

Es posible que tenga una perspectiva incompleta acerca del mayor misterio de la vida. Mi hermano y yo fuimos adoptados, así que en nuestra familia no se contaban historias de embarazos. En lo que a mí respecta, puedes ir a la tienda y llevarte un bebé en perfectas condiciones que ya esté cocido del todo. No hay necesidad de pasarse todo el año esclavizada en la cocina. Al mismo tiempo, conocer a alguien emparentado por sangre conmigo tiene un interés inmenso. He estado lidiando toda mi vida con cuestiones de identidad. He dado vueltas a las preguntas existenciales de quién soy y de dónde vengo desde que tengo uso de memoria. El espectro del abandono me ha aguardado entre bastidores, acechando en la sombra, insistiendo en ser reconocido.

Nunca sé qué importancia otorgarle. ¿Será un detalle menor de mi biografía o es algo que me define? Cuando me fijo en viejas fotografías familiares, ¿me atañen realmente a mí? ¿Son esos mis antepasados o estoy jugando a la nostalgia? Por mucho que quiera pertenecer a una persona o grupo cualesquiera, ese impulso casi siempre se ve contrarrestado por la conciencia de ser diferente, como si estuviera rodeada por una barrera, tan fina como una capa de hielo en una pestaña, que impide la plena integración. Mantengo a la gente a distancia y en sus categorías separadas, incluso a aquellas personas con las que mantengo relaciones de compromiso y a largo plazo.

Recuerdo cuando mi padre me envió la copia original de mi certificado de nacimiento con objeto de recopilar papeleo para el pasaporte, o porque había perdido el carné de conducir. Llegó en un sobre de papel manila. Cuando sostuve aquel documento amarillento en las manos y me fijé en la hora y la fecha, tecleadas en una máquina de escribir de las antiguas, rompí a llorar. Me resultó abrumador tocar el último artefacto que me unía a una madre a la que nunca llegué a conocer, una mujer joven que, por el motivo que fuese, no podía criarme. Vi a un bebé vulnerable cambiando de manos y lloré por las atroces decisiones de todos los involucrados, por las oportunidades perdidas y por los nuevos caminos abiertos a un precio tan alto. También fue la instantánea de un fugaz momento de integridad, antes de que llevara en el corazón este fragmento de vidrio roto, que me he cuidado mucho de no rozar, no vaya a ser que me corte. Lloré porque reconocí un sentimiento que debí de tener en otro tiempo pero que ya no podía evocar por muy tranquilamente que me sentase o muy feliz que fuera. Eso sí, reconozco que como fuente de inspiración artística es de lo mejorcito.

En definitiva, ¿a quién le importa? No es un asunto tan importante. En la vida hay asuntos mucho más importantes. Pero es asunto mío, y me he adaptado lo mejor que he podido. Ahora que estoy al punto de ser madre yo misma, todas esas emociones que están vinculadas a sentirse segura con o separada de una criatura están dando vueltas en mi subconsciente. Oscilo entre mostrarme displicente y ponerme eufórica respecto de lo que no tardará en suceder. ¿Tendrá mi hijo un vínculo distinto conmigo del que yo tuve con mis padres? ¿Veré rasgos de mi madre y mi padre biológicos en los suyos? Estoy ansiosa por conocer este enérgico alguien que en las ecografías parece un wombat sonriente.

Ahora bien, no tengo prisa por ver el interior de una sala de partos. Dar a luz es algo que me inspira muchos temores. La idea de que me hagan una episiotomía, por ejemplo, me aterra. Que corten mi delicado perineo de la misma forma que se marca una hogaza de pan es algo me obsesiona durante las horas de vigilia, y sé que será necesario. Cuando alcancé la pubertad, me examinó un pediatra varón que me regaló esta opinión: «Eres muy estrecha. Puede que te resulte difícil mantener relaciones». Su valoración resultó ser incierta, pero en lo sucesivo estuve convencida de que era de alguna manera deforme, e incluso traté de romperme el himen yo sola en el instituto incrustándome tres dedos violentamente en el coño mientras estaba sentada en la taza del váter, hasta hacerme mucho daño. Acabé cogiendo una infección aguda que hacía que me doliera horrorosamente orinar. Mi madre y yo tuvimos que cancelar un viaje de fin de semana y acudir en su lugar al hospital, donde me pusieron antibióticos, un catéter y una morfina excelente.

Me sentía demasiado humillada para explicarles a los médicos presentes lo que había pasado. Estoy segura de que mi madre daba por supuesto que había mantenido relaciones sexuales, pero cuando fui a la universidad seguía siendo virgen. Mi novio del instituto y yo descubrimos todas las maneras de divertirnos sin penetración plena, y nunca le dije el motivo por el que no «llegamos hasta el final». En aquella época en Estados Unidos seguía habiendo mucha vergüenza y muchas percepciones negativas en torno a las vaginas. No eran algo cuya posesión se celebrase ni se dedicaba mucho tiempo a cavilar al respecto. Las chicas se referían a sus genitales como algo «asqueroso», un orificio que más valía dejar sin investigar. Me pasé años ojeando páginas porno antes de llegar a apreciar mi propia y hermosa concha. Si acaso, ahora desearía que tuviera un aspecto menos ordinario y que fuese más anatómicamente llamativa o extravagante. Supongo que podría ponerle algo de pedrería.

No obstante, incluso a los nueve meses de embarazo me sentía muy cohibida al colocar los talones en los estribos de la mesa de examen para que mi ginecóloga pudiera inspeccionarme la cerviz. Hay algo en eso de ver su gesto reconcentrado por encima de la bata de papel extendida sobre mi regazo, fijando la atención directa y exclusivamente en mi vagina, que me pone los pelos de punta. Apenas puedo evitar cerrar las rodillas, incorporarme y empujarla hacia atrás sobre su taburete con ruedas. Adoro a mi ginecóloga, pero en este contexto me siento como un animal de granja cuyos órganos fuesen propiedad funcional del Estado. Lo que soy incapaz de articular es el modo en que mi alma reside en mi coño; en mi clítoris, para ser exacta. Para mí no es solo tejido biológico. Es un modo de conocimiento completamente diferente.