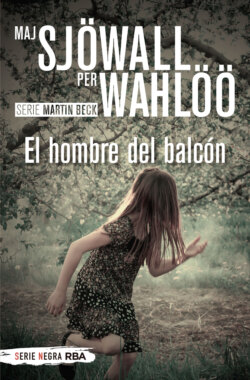

Читать книгу El hombre del balcón - Maj Sjowall - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеEl sol salió a las tres menos cuarto.

Hora y media antes, el tráfico se había ido reduciendo hasta cesar por completo. Simultáneamente, se fue acallando el rumor de los últimos clientes de los restaurantes, en su camino de vuelta a casa. Los camiones de la limpieza habían pasado barriendo las calles, dejando tras de sí oscuras manchas de humedad en el asfalto. Una ambulancia atravesó aullando la larga calle recta. En silencio, pasó despacio un coche negro con los guardabarros blancos, una antena en el techo y la palabra POLICÍA cruzada sobre las puertas laterales, en mayúsculas. Cinco minutos más tarde pudo oírse un frágil tintineo mientras alguien rompía el cristal de un escaparate con la mano enguantada; poco después, un ruido de pasos correteando y un motor que arrancaba en una calle lateral.

El hombre del balcón había observado todo esto. El balcón era de tipo ordinario, con barandillas tubulares de hierro y piezas laterales de chapa corrugada. De pie, con los brazos apoyados en la barandilla, la brasa de su cigarrillo se vislumbraba como un pequeño punto rojizo en la oscuridad. A intervalos regulares, apagaba su cigarrillo, con cuidado sacaba de la boquilla de madera una colilla de apenas un centímetro de largo y la colocaba junto a las demás. Ya había diez colillas pulcramente alineadas a lo largo del borde del platillo, sobre la pequeña mesa de jardín.

Ahora reinaba el silencio, si cabe hablar de silencio en una noche tibia de comienzos de verano en una ciudad relativamente grande. Faltaba todavía un par de horas para que aparecieran los vendedores de periódicos, arrastrando sus cochecitos infantiles remodelados, y la primera mujer de la limpieza, camino del trabajo.

La media luz fría y gris del amanecer se dispersaba despacio; los primeros resplandores del sol, todavía vacilantes, iban escalando los bloques de cinco o seis plantas, reflejándose en las antenas de televisión y las cilíndricas chimeneas sobre los tejados del otro lado de la calle. Luego, el campo de luz cayó sobre los propios tejados de chapa y se desplazó rápidamente hacia abajo, deslizándose por los canalones y a lo largo de las paredes de ladrillo enlucido, cubiertas con hileras de ventanas cerradas, la mayoría de ellas, con estores bajados o persianas venecianas.

El hombre del balcón se inclinó hacia delante para observar a lo largo de la calle. Esta se extendía de norte a sur, larga y recta, lo que le permitía abarcar con la mirada una extensión de más de dos mil metros. En el momento de su construcción había sido una de las calles más elegantes, orgullo y gala de la ciudad, pero de esto hacía ya cuarenta años. La calle tenía más o menos la misma edad que el hombre del balcón.

Aguzando la vista, pudo divisar una sola figura, muy a lo lejos. Quizás, un agente de policía. Por primera vez en muchas horas entró en el piso, cruzó la única estancia y pasó a la cocina. Había tanta claridad que no hacía falta encender la luz eléctrica. A decir verdad, no la usaba mucho, tampoco durante el invierno. Abrió el armario de la cocina, sacó una cafetera esmaltada, midió una taza y media de agua y dos cucharadas de café poco molido. Puso la cafetera en el fogón, prendió fuego a una cerilla y encendió la llama de gas. Tocó la punta de la cerilla con las yemas de los dedos para asegurarse de que se había enfriado, luego abrió el armario del cubo de la basura y echó la cerilla quemada a la bolsa. Permaneció junto a la cocina hasta que hirvió el café, luego apagó el gas y se fue al baño a orinar, mientras esperaba a que bajaran los posos del café. No tiró de la cadena para no despertar a los vecinos. Volvió a la cocina, vertió cuidadosamente el café en la taza, cogió un terrón de azúcar del paquete medio vacío que había en el fregadero y una cuchara del cajón. Luego se llevó la taza al balcón, la dejó sobre la mesa de madera barnizada y se sentó en la silla plegable. El sol estaba ya bastante alto e iluminaba las fachadas del otro lado de la calle, hasta las plantas más bajas. Sacó del bolsillo una cajita niquelada de rapé, desmenuzó las colillas una tras otra, dejando que las pavesas de tabaco se filtraran entre sus dedos hasta la cajita redonda, estrujó las papelinas en pelotitas del tamaño de un guisante y las puso en el platillo de porcelana desconchado. Removió el café y lo sorbió muy despacio. Una vez más, se oyeron las sirenas a lo lejos. Se levantó y siguió la ambulancia con la mirada, mientras el aullido crecía y luego volvía a debilitarse. Transcurrido un minuto, la ambulancia era ya solo un pequeño rectángulo blanco, que giró a la izquierda en el extremo norte de la calle, desapareciendo de su campo visual. Volvió a sentarse en la silla plegable y se puso a remover distraídamente el café, que se había enfriado. Permaneció quieto, escuchando cómo despertaba la ciudad a su alrededor, en un primer momento, de manera indecisa y desganada.

El hombre del balcón era de estatura mediana y constitución normal. Tenía un rostro corriente y vestía una camisa blanca sin corbata, pantalones de gabardina marrones sin planchar, calcetines grises y zapatos negros. El pelo ralo, peinado hacia atrás; la nariz, prominente y los ojos, azul grisáceos.

Eran las cinco y media de la mañana del 2 de junio de 1967. En la ciudad de Estocolmo.

El hombre del balcón no tenía la sospecha de estar siendo observado. A decir verdad, no tenía impresión alguna. Pensó que más tarde se prepararía unas gachas de avena.

La calle empezaba a llenarse de vida. El tráfico se intensificaba y la fila de coches que esperaba ante el semáforo en rojo se iba haciendo cada vez más larga. La furgoneta de una panadería pitó con crispación a un ciclista que, sin hacer caso, había irrumpido en el centro de la calzada. Dos coches que venían detrás tuvieron que frenar en seco.

El hombre se levantó, apoyó los brazos en la barandilla y bajó la mirada a la calle. El ciclista reculaba nervioso hacia el borde de la acera, fingiendo no oír los insultos que le dirigía el repartidor del pan.

Por las aceras, los escasos transeúntes caminaban apresurados. Bajo el balcón, un par de mujeres con vestidos claros de verano charlaba al lado de la gasolinera. Junto a un árbol situado un poco más allá había un hombre paseando a un perro. Tiraba de la correa con impaciencia, pero el perro salchicha continuaba olisqueando en torno al árbol, haciendo caso omiso.

El hombre del balcón se incorporó, se pasó la mano por el pelo ralo y metió las manos en los bolsillos. Eran ahora las ocho menos veinte y el sol ya estaba en lo alto. Alzó la vista al cielo, donde un avión trazaba una estría de lana blanca, formando un arco por encima de los tejados. Luego volvió a fijarla en la calle, mientras observaba a una señora mayor de pelo blanco, vestida con un abrigo azul claro, que estaba ante la panadería de la casa de enfrente. Rebuscó en su bolso durante un buen rato, hasta que consiguió encontrar la llave que abría la puerta. Vio cómo la mujer la extraía, volvía a introducirla en la cerradura, esta vez por el lado de dentro del local, y cerraba la puerta tras de sí. Un estor blanco permanecía bajado tras el cristal de la puerta, con el texto de CERRADO.

Al mismo tiempo que la puerta se cerraba, se abrió el portal contiguo a la panadería y salió al sol una niña pequeña. El hombre del balcón dio un paso hacia atrás, sacó las manos de los bolsillos y se quedó completamente quieto, con la mirada clavada en la niña que se encontraba abajo, en la calle.

Aparentaba tener unos ocho o nueve años y llevaba una cartera roja a cuadros. Vestía una falda corta de igual color, jersey a rayas y una rebeca también roja, de mangas demasiado cortas. Calzaba zuecos negros, que hacían que sus largas y delgadas piernas parecieran aún más largas y delgadas. Al salir a la acera, torció a la izquierda y echó a andar lentamente, con la cabeza gacha.

El hombre del balcón la siguió con la mirada. Tras recorrer unos veinte metros la niña se detuvo, levantó la mano contra el pecho y permaneció un rato en esa posición. Luego abrió la cartera y empezó a rebuscar en ella; dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Acto seguido echó a correr y entró apresurada en el portal, sin cerrar la cartera.

El hombre del balcón se quedó inmóvil viendo cómo el portal se cerraba tras la niña. Pasaron varios minutos hasta que nuevamente volvió a abrirse y la chiquilla salió. Ahora llevaba la cartera cerrada y caminaba con pasos más apresurados. Su pelo rubio estaba recogido en una coleta, que oscilaba contra su espalda. Al llegar al final de la manzana, dobló la esquina y desapareció.

Eran las ocho menos tres minutos. El hombre se dio la vuelta, entró en el piso y pasó a la cocina. Bebió un vaso de agua, limpió el vaso, lo puso en el escurreplatos y regresó al balcón.

Se sentó en la silla plegable y apoyó el brazo izquierdo sobre la barandilla. Encendió un cigarrillo y, mientras fumaba, dirigió la mirada a la calle.