Читать книгу Heimische Exoten - Mareike Milde - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

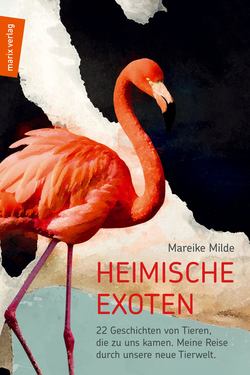

Die Pendel-Flamingos aus dem Münsterland

ОглавлениеNun zu einem etwas schöneren Thema: Dachte ich bisher an Flamingos, kamen mir dösig im Wasser ausharrende, farbenfrohe Vögel in einer atemberaubend schönen Landschaft wie dem Ngorongoro-Krater in Tansania oder der Walvis Bay in Namibia in den Sinn. Immer umgeben von viel aufregenderen, wilden Tieren, also Büffeln, Elefanten, Gnus, Zebras oder Flusspferden, denen ich schnell meine gesamte Aufmerksamkeit widmen würde. Die Flamingos dagegen erschienen mir viel zu langweilig und farblos. Doch als ich erfuhr, dass die wilden Münsterländer Flamingos keine von Menschen ausgesetzte Population waren, sondern sich aus eigenem Antrieb hier niedergelassen hatten, war mein Interesse geweckt und ich wollte mehr erfahren.

Nun war es zu Beginn meiner Recherche dunkler, nasser November in Deutschland – und somit unmöglich, sie hierzulande anzutreffen. Erst im Frühjahr kehren sie zurück von ihrem Winterquartier, dem Ijssel- und Veluwemeer unweit von Amsterdam. Neben Nordwestdeutschland vielleicht nicht unbedingt der nächste Ort, an dem man diese tropischen Tiere vermuten würde. Doch die durchschnittlich um 0,4 °C höhere Jahrestemperatur und das salzhaltige Brackwasser sorgen dafür, dass er als Winterresidenz attraktiv ist – die Gewässer frieren in der Regel nicht zu, und somit ist die ganzjährige Nahrungsversorgung sichergestellt. Diese Domizile bewohnen die Flamingos nun schon seit mehr als 30 Jahren, und schon allein von daher gilt: Traditionen sind Traditionen und müssen als solche gepflegt werden. Als Zugvögel sind die Flamingos zudem genetisch dazu »verdammt«, Winter- und Sommerdomizile zu wechseln; erinnert ein bisschen an die saisonalen Massenwanderungen deutscher Rentner nach Mallorca oder auf die Kanaren über die Winterzeit …

Doch in den vergangenen Jahren stellte sich heraus, dass nicht mehr die gesamte Kolonie zu unseren Nachbarn fliegt. Ein Exemplar der Rosaflamingos startet zeitgleich mit seinen Kollegen, biegt jedoch kurz vor dem niederländischen Ziel links ab und landet erst wieder in der südfranzösischen Camargue! Ob er dort unten einen Kurschatten hat oder ihm einfach l’art de la vie français, die französische Lebenskunst, besser gefällt, ist nicht bekannt. Verlässlich stößt er im Frühjahr wieder auf seine restliche Familie und verbringt den Sommer wie gewohnt im schönen Münsterland.

Die Flamingos sind zwar schon seit März wieder hier, doch erst jetzt im Mai haben wir die Chance, die ersten geschlüpften Küken beobachten zu können. Also verbringen wir dieses Wochenende bei Freunden in der Nähe und fahren Sonntagfrüh zusammen nach Zwillbrock in Vreden. Hier befindet sich ein 176 Hektar großes Naturschutzgebiet mit dem zungenbrecherischen Namen »Zwillbrocker Venn« – und hier wohnen die Flamingos.

Der Ranger Sebastian Wantia begrüßt uns, gemeinsam mit ihm begeben wir uns auf eine Reise quer durch die Natur; natürlich mit dem Endziel, möglichst viele der Flamingos anzutreffen. Aktuell leben hier schon die Urenkel der ersten Chile- und Kubaflamingos, also dürfen sie sich neben dem Titel »die am nördlichsten brütende Flamingokolonie der Welt« auch über die Zugabe »Neozoen« freuen. Wir erinnern uns: Neozoon ist nur, wer sich bereits drei Generationen in Freiheit fortgepflanzt hat oder seit über 25 Jahren wild in einem neuen Lebensraum wohnt.

Der Ranger führt uns durch Wiesenwege und über Graslandschaften. Es ist früher Mittag, es ist himmlisch still. Wir gehen über den von wunderschönen Bäumen gesäumten Kreuzweg, gleich neben der Barockkirche mit der ältesten Originaleinrichtung des Münster-landes. Die Sonne scheint, sogar die Kinder sind ruhig vor Staunen über die verwunschene Natur und alle sind wir freudig gespannt.

Schon jetzt kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, warum mich die pastellfarbenen Vögel mit den ellenlangen Beinen früher nie interessierten. Schon bei den einleitenden Ausführungen des Rangers erfahre ich, dass Flamingos wahnsinnig spannende Tiere sind mit vielen tollen Eigenschaften, von denen wir Menschen uns einiges abgucken können.

Da gibt es zum Beispiel die großartige Einrichtung des kolonieeigenen Flamingokindergartens. Sicherlich werden mir einige Eltern zustimmen, die täglich zwischen schlechtem Gewissen und Organisationsgeschick hin- und herjonglieren: Eine Rundum-sorglos-Betreuung für unsere Kinder ist oft ein Wunsch, doch lange nicht Wirklichkeit. In den Flamingokindergarten hingegen kommen alle kleinen Küken – übrigens vorwiegend Einzelkinder – schon ein paar Tage nach dem Schlüpfen und werden ab sofort von einer wechselnden Mannschaft aus ein bis zwei Altvögeln betreut, während die Eltern sich guten Gewissens ihrem »Daily Business« widmen können. Alles ganz selbstverständlich, ohne Kita-Gutschein, schlechtes Gewissen oder abfällige Kommentare aus der erweiterten Flamingogesellschaft: Es gehört zum guten Ton der Flamingokolonie, den Nachwuchs vollumfänglich durch Experten betreuen zu lassen.

Und dann wäre da noch die bekannteste Fähigkeit der pastelligen Vögel: auf einem Bein zu stehen. Lange wurde dies als Unikum angesehen, noch dazu als unsäglich kräftezehrendes. Schließlich ist so etwas für uns Menschen keine leichte Übung; unmöglich sogar schon nach einem klitzekleinen Glas Weißwein. Jeder, der mal einen Freund hatte, dessen Schwester von einem Bekannten gehört hat, der mal in eine Polizeikontrolle geraten ist, kann davon ein Lied singen … Kürzlich bewiesen zwei Forscher des Georgia Institute of Technology bzw. der Emory University in Atlanta, dass es den Flamingo nicht nur keinerlei Muskelkräfte kostet, auf einem Bein zu ruhen, er kann dies sogar spielend noch tun, wenn er bereits mausetot ist – im Gegensatz übrigens zum Zweibeinstand.

Grund für den todsicheren Stand sind des Flamingos Kniegelenke: Diese liegen mitsamt der Hüfte inmitten seines kugeligen Körpers. Ich weiß, was Sie jetzt denken, darf Sie aber korrigieren: Beim knubbeligen Gelenk in der Mitte der langen Flamingobeine handelt es sich nicht um die Knie, sondern um … die Fußgelenke. Echt wahr.

Und so wird auch die folgende Aussage einleuchtender: Sobald Bein und Fuß gestreckt werden, ist das Knie angewinkelt. Der Körperschwerpunkt liegt somit VOR dem Knie, und dieses kann jetzt »einrasten« wie ein Klappmesser; nun lässt es sich übrigens auch nicht mehr ohne Weiteres ausklappen. In der Wissenschaft wird dies »passiver gravitativer Standmechanismus« genannt und ist gar nicht so unüblich. Etwas ähnliches bewahrt die Vögel davor, beim Schlafen nicht vom Ast zu plumpsen. Vereinfacht gesagt: Der Körper trägt sich durch sein Gewicht ganz von allein, denn der Körperschwerpunkt liegt nun vor dem Körper, und das beansprucht keinerlei Muskelkraft. Das wunderbare Ergebnis: Ein Bein bleibt kuschelig warm, während das andere den Stand im flachen Wasser hält. Ist der Flamingo an Land unterwegs, benutzt er übrigens wie wir am liebsten beide Beine.

Mit diesem Wissen sieht es für uns nun auch nicht mehr so schmerzhaft aus, die Flamingos beim Kauern auf dem Boden zu betrachten. Denn dabei strecken sie den unteren Teil der Beine nach vorne und das sieht aus unserem Blickwinkel doch arg verdreht aus. Weil es sich aber doch um die Füße handelt – geschickt getarnt als Unterschenkel – kommt niemand zu Schaden und alles ist ganz natürlich.

Und es gibt noch weiteres Wissenswertes: Wussten Sie zum Beispiel, dass der klobige Schnabel, der einen Flamingo immer ein bisschen unbedarft wirken lässt, an den Innenseiten Lamellen hat? Ähnlich denen eines Wales, nur eben in mini-mini-mini-klein. Wenn die Flamingos auf Essenssuche im seichten Wasser andächtig im Kreis herumstapfen und dadurch Schlamm aufwühlen, pflügen sie mit ihrem Schnabel durch das Wasser und saugen mithilfe ihrer Zunge alles ein, was ihnen vor die Nase, besser gesagt, ihren »Seihschnabel« kommt. Anschließend pressen sie das Wasser an der Seite wieder heraus und wie in einem Sieb bleibt hinter den Lamellen ihre köstliche Mahlzeit hängen, bestehend aus winzigen Krebstierchen, Einzellern, Kleinmuscheln und Plankton. Plankton entsteht u. a. durch den vielen Kot der größten inländischen Lachmöwenkolonie weltweit, ebenfalls im Zwillbrocker Venn ansässig. Dieses Plankton und die Krebstierchen versorgen die Flamingos mit dem charakteristischen Karotin, auch Karotinoide genannt, die in ihrer Leber mithilfe von Enzymen in Farbpigmente umgewandelt werden, die sich schließlich in unterschiedlichen Rosétönen im Federkleid ablagern.

Die Flamingos haben übrigens keine festen Schlafenszeiten und sind am Tage sowie in der Nacht am Fressen, denn unmöglich könnten sie sonst ihren Hunger stillen; für einen gefüllten Magen bedarf es doch größerer Mengen an winzigen Kleinstlebewesen.

Wie kam es überhaupt zu der Besiedelung des Zwillbrocker Venns? Die ersten zwei Flamingos wurden schon 1970 gesichtet, aber nur für kurze Zeit. Sie konnten sich wohl nicht so schnell festlegen, doch sie kamen immer wieder. Manchmal brachten sie sogar befreundete Chileflamingos mit. 1982 versuchten sechs dieser Art, einen Brutplatz zu errichten; noch erfolglos. Sie gaben aber nicht auf. Scheinbar hatte sie dieser wunderbare Ort bereits vollends entzückt, denn: Im Frühjahr 1983 schlüpften sie endlich, die ersten gebürtigen Münsterländer Jungvögel. Die hilfsbereiten Menschen waren in erster Linie besorgt, die Babyflamingos könnten in der kühl-feuchten Witterung nicht flügge werden. Also wurden in den Jahren 1983 bis 1989 immer wieder Jungtiere in die Aufzuchtstationen von Tierparks »gerettet«. Zum Glück schafften es einige Küken, unbesehen und ohne menschliche Fürsorge aufzuwachsen, und damit stellte sich irgendwann heraus, dass Flamingos uns so gar nicht brauchen und scheinbar sehr, sehr witterungsfest sind. Tatsächlich suchen sie auch in den vermeintlich wärmenden Breitengraden immer wieder kühle Gegenden auf, wie zum Beispiel den Titicacasee auf der peruanischen Hochebene Altiplano, wo Temperaturschwankungen von +15 °C bis –30 °C vorkommen.

Nachdem also ab 1983 die ersten Chileflamingos sesshaft wurden, stießen 1986 noch einige Rosaflamingos hinzu. 1994 wurde die Truppe noch um einen Kubaflamingo ergänzt, und alle Flamingoarten verstanden sich untereinander so prächtig, dass sie neben der gemeinsamen Winter- und Sommerresidenz auch ihren Genpool teilten und sogenannte Hybride zeugten, also Kreuzungen aus Chile- und Rosaflamingos oder Kuba- und Rosaflamingos. 2006 kamen noch einzelne Zwergflamingos hinzu, die bis heute allerdings noch nicht gebrütet haben. Und während es bei den Kuba- und Chileflamingos als sicher gilt, dass sie Gefangenschaftsflüchtlinge aus benachbarten Tiergehegen oder Zoos sind, tappt man bei den Rosa- und Zwergflamingos im Dunkeln, was ihre Herkunft anbelangt. Ohnehin bleibt die Frage: Ahnten die über die Jahre nachkommenden Flamingos, dass es hier schon eine Kolonie von Artgenossen gibt, oder handelt es sich um einen äußerst großen Zufall, dass sich alle hier ansammeln? Hundertprozentig sicher ist man sich in der Biologischen Station bis heute nicht, und so wird es wohl für immer ein Mysterium bleiben. Übrigens sind Flamingos und Fische Nahrungskonkurrenten und treten nicht zusammen auf: Keine Fische, wenn Flamingos da sind, und keine Flamingos, wenn schon Fische die Gewässer bevölkern. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hierbei handelt es sich um eine friedliche Besetzung; einige andere Wesen könnten sich davon ein großes Scheibchen Plankton abschneiden.

Flamingos leben übrigens nicht nur in flachen Süßwasserseen, sondern können auch in sehr alkalischen und salzigen Seen vorkommen. Kaum ein anderes Wirbeltier ist dazu in der Lage – ehrlicherweise kennen wir sogar gar keine, wollen uns aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn vielleicht versteckt sich das eine oder andere Wirbeltier tatsächlich noch irgendwo dort und wir wissen bislang einfach nur nichts davon.

Mittlerweile sind wir auf einem der Hochplateaus angekommen. Von hier aus können wir mit bloßem Auge und ganz, ganz weit entfernt ein paar Flamingos und viele, viele Lachmöwen auf einer kleinen Insel im Naturparksee beobachten. Einer der Flamingos schwimmt sogar, denn schwimmen können sie so richtig gut, eigentlich besser noch als fliegen, wofür sie erst irre weit Anlauf nehmen müssen. Aber am liebsten stehen sie einfach auf einem ihrer Klappbeine herum und halten Ausschau nach Nahrung. Sicher auch dank ihrer energieschonenden Haltung können Flamingos in freier Wildbahn bis zu 25 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar noch älter: 2014 musste Flamingo-Methusalem »Greater« im australischen Adelaide mit biblischen 82 Jahren eingeschläfert werden. Eine Krankheit hatte er nicht, aber seine Lebenskräfte schwanden doch unwiderruflich. Der älteste deutsche Flamingo heißt übrigens Ingo und lebt im Berliner Zoo. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses Buches wird er 72 Jahre alt sein und hoffentlich noch lange gesund und munter unter uns weilen.

Im Gegensatz zu vielen anderen exotischen Einwanderern ist die Stimmung den Flamingos gegenüber in Deutschland durchweg positiv. Ein bisschen ungerecht ist das schon. In Südfrankreich und Spanien haben die Flamingos nicht so viele Fans: Hier laben sich freie Kolonien gerne an frisch sprießenden Reisfeldern, weswegen so mancher Bauer gar nicht gut auf die Vögel zu sprechen ist. Im Zwillbrocker Venn sorgen die Flamingos für einen zusätzlichen Besucheranreiz, also profitiert auch der Standort und die Parkarbeit davon und sie verdrängen keine heimischen Arten.

Die Kinder beginnen zu drängeln und werden hungrig, die Tour ist nun zu Ende. Schweren Herzens nehme ich mein Fernglas herunter und verlasse den Hochstand. Zum Abschluss gibt es noch ein Eis, dieses Kapitel ist hiermit zu Ende.

Dabei könnte ich noch so viel mehr über diese farbenprächtigen Tiere schreiben: über ihren wundersamen Bruttanz, ihr friedliches, artenübergreifendes Miteinander und die geheime Flamingosprache, mithilfe derer sie sich untereinander – über alle Flamingoarten hinweg – verständigen können. Sie sind eben doch so viel mehr als nur dösige Standvögel, diese sozialen Wesen aus einer pastelligen, gar nicht so fremden Welt.