Читать книгу Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald - Margarete Schneider - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Lehr- und Wanderjahre

Оглавление»Gott, mein Gott! Hältst du mich denn fest?«

Tagebuch

Ehe wir weiterlesen, wie Margarete Schneider die »Lehr- und Wanderjahre« ihres Mannes beschreibt, hier eine kurze Erinnerung an die Entstehung der Weimarer Republik und ihre Geschichte in den Jahren 1919 bis 1925:

Von Anfang an war die Republik, die Philipp Scheidemann am 9. November 1918 ausgerufen hatte und deren Reichspräsident vom 11. Februar 1919 bis zu seinem Tod im Jahr 1925 Friedrich Ebert wurde, schweren Krisen ausgesetzt. Von Osten drängten Bolschewisten und Kommunisten dazu, die Macht zu ergreifen. Auf der anderen Seite wurden die Freikorps, die sich aus heimgekehrten Soldaten des Weltkriegs rekrutierten, eine Macht, die dem Staatswesen immer gefährlicher wurde. Kommunistische Aufstände in Sachsen, Thüringen, im Rheinland und im Ruhrgebiet, auch in München, wurden niedergeschlagen.

Dann brach die Inflation über Deutschland herein. In den letzten Novemberwochen von 1923 lag der Wert von einer Billion Papiermark bei dem einer Goldmark. Zugleich war Deutschland infolge des Versailler Vertrages durch einschneidende Gebiets-, Industrie- und Materialverluste geschwächt. Das totale Chaos drohte im wirtschaftlichen Bereich. Sparer verloren, was ihre Familien über Generationen erworben hatten. Großgrundbesitzer und Spekulanten konnten enorme Gewinne einheimsen. Wer nicht durchblickte, stempelte die »Weimarer Republik« zur Schuldigen. Am 13. März 1920 versuchte der Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp mit ehemaligen Frontoffizieren im sogenannten Kapp-Putsch, den Sozialdemokraten die Regierungsgewalt zu entreißen. Sie aber zwangen Kapp durch einen Generalstreik zur Aufgabe. Er floh nach Schweden. Adolf Hitler beabsichtigte mit den Nationalsozialisten und General Ludendorff am 9. November 1923 in München durch den sogenannten »Marsch auf die Feldherrnhalle« den Beginn einer »Nationalen Erhebung«. Sie erstickte in Polizeikugeln. Hitler erhielt fünf Jahre Festungshaft, von denen er in Landsberg nur fünf Monate absitzen musste. Er schrieb dort sein politisches Programm »Mein Kampf«.

Während Ebert Reichspräsident blieb, wechselte die Regierung zwischen 1919 und Januar 1926 zwölf Mal. Das ständige »Wahlkarussell« vermittelte den Eindruck politischer Unsicherheit. Sozialdemokraten, Zentrum, Deutsche Volkspartei und wieder das Zentrum stellten nacheinander den Kanzler. Politische Morde erschütterten das deutsche Volk: Am 15. Januar 1919 wurden Karl Liebknecht (1871–1919) und Rosa Luxemburg (1871–1919), die beiden Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), ermordet. Es folgte ein Generalstreik im Ruhrgebiet. Am 26. August 1921 wurde Vizekanzler Matthias Erzberger im Schwarzwald umgebracht. Am 24. Juni 1922 wurde Außenminister Walter von Rathenau von nationalistischen Attentätern ermordet. Auch hierauf folgte ein Generalstreik. Besonders die Politiker, welche die Verständigung mit den Siegermächten Frankreich und England suchten und so an einem bleibenden Frieden arbeiteten, wurden als »Erfüllungspolitiker« beschimpft und ihr Leben war ständig bedroht.

Am 11. Januar 1923 besetzten die Franzosen das Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung rief den »Passiven Widerstand« aus, die Gewerkschaften den Generalstreik. Als sich in Essen Arbeiter den französischen Beschlagnahmen widersetzten, erschossen französische Truppen vierzehn von ihnen. Am 11. August 1923 stellte die deutsche Regierung die Reparationsleistungen an Frankreich ein. Darauf wurde das Ruhrgebiet in eine Art Belagerungszustand versetzt.

Erst als am 13. August 1923 Dr. Gustav Stresemann Reichskanzler und Außenminister44 wurde, begannen für Deutschland bessere Jahre. Durch eine kluge Verständigungspolitik mit Frankreich – eine Zusammenarbeit mit dem französischen Außenminister Briand – gelang es ihm, Deutschland in den Kreis der anderen Völker zurückzuführen. Auf der Konferenz von Locarno im Jahr 1925 erreichte er es, dass vereinbart wurde, Deutschland als gleichberechtigtes Mitglied in den Völkerbund aufzunehmen. Auch die Räumung des Ruhrgebietes durch die Franzosen und die Freigabe der ersten Besatzungszonen im Rheinland wurden zugesagt. Von 1925 bis 1929 erlebte Deutschland darum auch wieder einen spürbaren wirtschaftlichen Aufstieg.

Freilich bewirkte der ständige Regierungswechsel – man wusste im Volk kaum mehr, wer gerade Kanzler war –, dass in weiten Teilen der Gesellschaft die »Weimarer Republik« als Beweis dafür gesehen wurde, dass die Demokratie in Deutschland keine gelingende Regierungsform sein könne. Auch in den evangelischen Pfarrhäusern fanden nur wenige zu diesem Versuch, eine demokratische Kultur zu schaffen, ein positives Verhältnis. Die meisten Theologen hingen an Hindenburg, der zum protestantischen Idol wurde, und hatten ein distanziertes Verhältnis zur Weimarer Demokratie. Nur dass Hindenburg nach Eberts Tod im Jahr 1925 Reichspräsident wurde, hielt sie bei dieser ungeliebten und ständig gefährdeten Republik.

Bei P. S. fällt auf, dass er trotz seiner bürgerlich-konservativen Einstellung sehr bald darauf aus war, die Arbeiter dadurch kennenzulernen, dass er ihr Leben teilte. Von einer Klassengesellschaft hielt er nichts.45 P. S. suchte die Gemeinschaft mit denen, die um ihre Existenz hart zu ringen hatten. Dahinter stand nicht nur das Bewusstsein, zu einer unlösbaren deutschen Volksgemeinschaft zu gehören, sondern noch mehr das Wissen darum, dass Jesus Christus Menschen verschiedener »Stände« und Erfahrungswelten zusammenruft und zusammenhält.

»Was meine nächste Zukunft anbetrifft, so will ich zunächst in ein Bergwerk bei Dortmund, um an Ort und Stelle bei ihrer Arbeit, die mir mein Körper auch ermöglicht, die Arbeiter kennenzulernen in ihren Vorzügen und Mängeln, um womöglich zu erkennen, in welchen Winkel ihres Herzens sich die Religion verkrochen hat und um sie hoffentlich immer mehr lieben zu lernen.« (Brief vom 10. April 1922 an die künftigen Schwiegereltern.)

Das Industriegebiet sieht Paul zum ersten Male: eine andere Welt! Ein grandioses Landschaftsbild; ihm scheint, auch den Menschen sei ein ganz bestimmter Stempel aufgedrückt. – Er wird mitten in die Auseinandersetzung Kapitalismus46-Sozialismus hineingezogen und ist zum Teil ungeheuer bedrückt davon. Sein Herz zieht ihn zur Arbeiterschaft, der Herkunft nach ist er konservativ. Paul hat in Aplerbeck einen Onkel, der kaufmännischer Direktor einer Hütte ist. Dieser führt ihn in seine gesellschaftlichen Kreise ein und verschafft ihm eine gut bezahlte Stelle.

Was hat P. S. veranlasst, den Onkel Robert Schneider zu brüskieren und die von ihm angebotene, ordentlich bezahlte Stelle als Hauer im letzten Augenblick auszuschlagen? In seinem Tagebuch beschreibt er zwei Essen mit dem Onkel und seinen Kollegen. »Ein einziger katholischer Diplomingenieur zeigt einiges Verständnis für religiöse Fragen. Die meisten sind völlig gleichgültig, beteiligen sich nicht am Thema. Nur Herr R. und der Doktor, der ein radikaler Rationalist ist. Dann kommt der folgende Abend, Herr und Frau und Frl. T. Die Gesellschaft mit Alkohol traktiert. Ein gekaufter Gesangverein singt Lieder, die Damen rauchen Zigaretten, und man erzählt sich sehr anzügliche Witze. Die Form wird gewahrt.« Diese beiden Abende in einer Gesellschaft, wegen der er nicht ins Ruhrgebiet gekommen war, haben ihn irritiert. »Ich kam her, um Arbeiter unter Arbeitern zu sein«, schreibt er am 8. Mai 1922 in sein Tagebuch. »Ich geriet durch Onkel Robert naturgemäß sofort in die Gesellschaft der Herren. Ich hörte Rote-feindliche Äußerungen47 und ich glaubte, die Unbefangenheit verloren zu haben. Ich sah den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeitern zu scharf und wurde kopfscheu …, wandte mich an Phönix in Hörde. Ich lief alle Instanzen durch, bis ich Arbeit zugesichert [bekommen] hatte.

Um einmal ganz unbefangen Arbeiter unter Arbeitern sein zu können, zog ich es vor, in einem großen Hüttenwerk in Hörde bei Dortmund, in der Hermannshütte, mir Arbeit zu suchen«, schreibt P. S. am 14. Mai 1922 an den »lieben Herrn Pfarrer«, der bald sein Schwiegervater werden wird. »Ich wohne in der Werksküche oder auch ›Ledigenheim‹, dicht bei der Arbeitsstelle und lerne dabei die verschiedensten Arbeitertypen kennen. Das äußere Leben ist hier ganz ähnlich wie in der Kaserne. … Alle Lebensbedürfnisse sind erschreckend teuer … Hauptsächlich bin ich hierher gegangen, um einmal mit Arbeitern zu leben, ihre Freuden und Leiden, ihr Gutes und Böses kennenzulernen, und ich sehe dies auch als eine Art Berufsvorbereitung an, da wir bald in der Rheinprovinz kaum noch rein ländliche Gemeinden haben werden. Sie schrieben mir einmal, dass Gott Sie bis nach Ungarn hinein Ihre eigenen Wege habe gehen lassen, und Sie sehen vielleicht auch meine Wege jetzt als solche eigenen Wege an. Ich weiß es selbst manchmal nicht so recht, ob es solche sind. Zu Hause wollte man mich mit Gewalt abhalten. Aber weil mir in glücklicher Stunde dieser ›Arbeiter‹plan gekommen war, glaubte ich dieser inneren Stimme, dass es die rechte sei.«

»Donnerstag, nach Kenntnis von meiner Bevorzugung mit Hauerarbeit, kann ich es nicht über mich gewinnen, dem Einfahrtbefehl Folge zu leisten. Ich melde dem Betriebsführer, dass meine Zwecke hier schlecht gewahrt seien und ich anderswo arbeiten wolle.« – »Auf einem langen Instanzenweg vom städtischen Arbeitsnachweis bis zum untersuchenden Arzt gelang mir dies nach acht Tagen, und nun arbeite ich als ›dritter Mann‹ an einem großen Schmelzofen in Hörde« (Tagebuch). Paul wohnt in einem Ledigenheim und lernt die verschiedensten Arbeitertypen kennen. Alle Lebensbedürfnisse sind schrecklich teuer, und er will doch gerne Geld sparen, denn der Vater rückt ungern Geld heraus und ist der Inflation nicht gewachsen. »Die Organisation ist groß, die Industrie ist überwältigend. Und die Menschen sind klein. Hier ist die Feuerprobe, ob du dich, Mensch, behauptest. Der Mensch, der die Industrie meistert, muß riesenstark sein« (Tagebuch). Dies war der erste Eindruck. Nun war er Arbeiter unter Arbeitern. »Habe ich mir manchmal wohl eingebildet, ein Opfer gebracht zu haben, als ich unter die Arbeiter ging, so erleide ich tagtäglich mit meiner Selbstsucht wieder Niederlagen, gegen die Liebe verstoßend. Und immer wenn der Teufel der Selbstsucht mich beherrscht, dann bin ich krank und unentschlossen. Dann sagen die andern wohl: ›Komischer Mensch!‹ Es ist gerade, als ob ich besonders hässlich und eklig sein könnte im persönlichen täglichen Leben, nachdem ich versucht, mir die großen Richtlinien des Lebens nach großen Idealen zu gestalten. Hier gilt es jetzt, den alltäglichen Kleinkampf, um immer mehr ein Leben aus der Liebe heraus, zu führen. Dazu helfe mir Gott!« (Tagebuch).

Pauls Körper wird immer mehr gestählt unter der schweren Arbeit. »Wie schmeckt auf Schicht ein Schluck kalten Wassers so gut! Was für ein Genuss ist in dem Brausebad nach Staub und Dreck der Arbeit enthalten! O kehr’ zurück zu dem göttlichen Gebot: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen!« (Tagebuch). Fröhliche Ausflüge mit den Kameraden unterbrechen den Alltag. Aber dann wieder der Schrei. »Obwohl mir’s allmählich graut, so einsam zu wandern, treibt mich’s doch immer wieder dazu, denn keiner mag meine Interessen teilen. Mich ekelt die Einsamkeit, und mich ekelt die Gesellschaft der Menschen. Ich habe nichts mehr, alles ist mir Problem. Kapitalismus und Sozialismus, Religion und Leben. Ich stehe vor dem Nichts, vor dem völligen Ausgehöhltsein und Leersein. Meine Arbeitszeit ist bald zu Ende. Ich soll wieder predigen. Was soll ich predigen? Kraft von oben tut mir not, darum will ich beten!« (Tagebuch).

Er kommt wieder heim. »Mit gemischten Gefühlen verließ ich Mitte August meine Arbeitsstätte. Auf unserer Stube hatten wir bei der Abschiedsfeier so etwas wie ein Gemeinschaftserlebnis. Und noch bis 4 Uhr morgens konnten wir vor den letzten Gedanken, die wir miteinander auszutauschen hatten, den Schlaf nicht finden. Um 6 Uhr brachten mich dann zwei von der Stube an den Zug. Ich glaube sicher, dass die innere Verbindung mit einigen unsere äußere Trennung lang überdauern wird. All die Liebe, die mir dort entgegengebracht wurde und die man in der rauhen Industrie- und Arbeiterwelt doppelt dankbar empfindet, kann ich gar nicht in geschriebene Worte bannen. Aber sie hat mir den Glauben an unser Volk und vor allem den Glauben an unsere Arbeiter gestärkt. So möchte ich dieses Vierteljahr im Ledigenheim um keinen Preis missen« (Brief vom 7. September 1922). Lange lässt ihn das Abschiedswort in Hörde »Du bist einer der Unsern, du solltest dableiben« nicht los. – Nun hilft er in Hochelheim dem niedergedrückten und zitterigen Vater treulich im Amt, hilft dem guten Sophiechen bei der größer gewordenen Landwirtschaft; das Pfarrland wird selbst bewirtschaftet, eine Kuh steht im Stall. Im Oktober 1922 reist Paul nach Weilheim bei Tübingen zu unserer Verlobung. – Dann kommt ein Jahr des geistigen Schaffens im Predigerseminar in Soest, seine eigentliche theologische Schule!

Schon in seinem Bericht vom Ersten Theologischen Examen an die künftige Schwiegermutter schreibt P. S.: »Für November jedenfalls war Herr Generalsuperintendent so gütig, mir eine der fünf frei werdenden Stellen im Predigerseminar zu Soest zu versprechen. Ich bin sehr froh darüber, denn dieses Seminar soll im Unterschied zu vielen anderen auch wissenschaftlich auf der Höhe sein. Ein Jährlein dort und dann noch ein halbes in der Vorbereitung auf das 2. Examen, zu dem mir die Koblenzer Herren gute Hoffnung machten, wird meiner vorläufigen Ausbildung dann wohl ein Ziel setzen.«

Soest liegt nicht im Rheinland, sondern in Westfalen. Die Rheinische Kirche hatte kein eigenes Predigerseminar. Sie hatte mit der Westfälischen Kirche eine Vereinbarung, nach der jeweils fünf Vikare aus der Rheinischen Kirche in das Predigerseminar in Soest aufgenommen wurden. Dort konnten Vikare mit qualifizierten Theologen ihre ersten Erfahrungen im Gottesdienst, im Religions- und Konfirmandenunterricht, bei Hausbesuchen und am Sterbebett durchdenken.

»Die Ordnung, Ruhe und geistige Arbeit des ›Kloster‹-Aufenthalts empfinde ich als sehr wohltuend, wenn« – und das ist nun noch ein Nachklang von Hörde – »ich sie nur so recht mit ganz reinem Gewissen genießen könnte.48 Auf Schritt und Tritt atmen wir hier die schwere Luft längst vergangener Zeiten« (Tagebuch November 1922). Offenen Sinnes nimmt Paul die Schönheit der ehrwürdigen Stadt in sich auf. »Ich stehe hier dauernd in geistig-wissenschaftlicher Verbindung mit Tübingen, da wir Schlatters Dogmatik in der Systematischen Theologie49 behandeln … Von den Kollegs 50 hat mir am meisten das Systematische über Schlatters Dogmatik gegeben. In Tübingen hatte ich Schlatter nicht verstanden 51 und war an seinen Kollegs vorübergegangen, und als in Soest nun Schlatter behandelt werden sollte, war ich zuerst enttäuscht, um ihn dann während des Semesters immer mehr und mehr schätzen zu lernen. Hand in Hand geht damit eine Wandlung meiner eigenen theologischen Ansichten. Ich glaube, ein bisschen verstanden zu haben, was die Positiven zu sagen haben, und möchte mich selber meiner Grundstruktur nach auch eher positiv als liberal nennen. Im eigenen Sündenbewusstsein erschließt sich uns mit absoluter Geltung die Gottheit und Erlöserkraft Jesu Christi« (Brief vom 8. April 1923).

Adolf Schlatter52, dessen biblische Theologie für P. S. erst in Soest fruchtbar wurde, ist aufgrund seiner auffallenden Eigenständigkeit in die gängigen Muster theologischer Forschung schwer einzuordnen. Da er immer »aufs Ganze ging«, die gesamte Wirklichkeit in Natur und Geschichte als Werk Gottes verstand, bezog er in seine Arbeit auch die Dogmatik, d. h. die systematische Glaubenslehre, die Ethik und die Philosophie mit ein. Seine eigentliche Bedeutung liegt aber auf dem Gebiet neutestamentlicher Wissenschaft und der Geschichte des antiken Judentums. Seine Auslegungen bezogen sich ganz auf die »Geschichte des Christus«, der Menschen zum Glauben bewegt. Da Schlatter auch für interessierte Laien alle Bücher des Neuen Testaments auslegte – diese Bände erlebten viele Auflagen und wurden auch in neuerer Zeit mehrfach nachgedruckt –, war und ist der Einfluss dieses originellen Außenseiters der wissenschaftlichen Theologie auf Pfarrer und interessierte »Laientheologen« groß.

Was Schlatters Werk »Das christliche Dogma« betrifft, so schreibt sein Biograf Werner Neuer53, Schlatter habe immer die Auffassung vertreten, »dass der Verzicht auf die Dogmatik die religiöse Gemeinschaft zerstört. Es gibt keine Gemeinde ohne Dogma, ohne zur gemeinsamen Anerkennung gelangte Überzeugungen.« Je schwankender, je bewegter die Frömmigkeit in der Gemeinde sei, desto wichtiger werde für das Leben der Kirche die Dogmatik. Dabei gehe es vor allem darum, was die Bibel uns heute sage. Schlatter verstand sich selbst immer auch als Lehrer der Kirche.

Ende 1910 hat Schlatter seine Dogmatik vollendet. Sie sollte nicht abstrakte Lehren darbieten, sondern auch »wegweisende Normen« formulieren, die das Glaubensleben des Christen und der Kirche tragen könnten. Es geht ihm also auch um die Gestaltung des christlichen Lebens. In einer Art »Theologie der Tatsachen« bezieht Schlatter, wo es geht, die erfahrbare Realität von Natur, Mensch und Geschichte in seine Darstellung des Glaubens mit ein. Offenbar haben auf den Vikar Schneider besonders die Kapitel 61 bis 64 Eindruck gemacht, in denen Schlatter eindrücklich, aber durchaus nicht bedrückend, die Sünde und Schuld des Menschen beschreibt. Schlatter behält dabei immer Jesus Christus im Blick, der »der Welt Sünde trägt«.

Seine Dogmatik ist auch »missionarisch«. Sie soll alle Menschen ansprechen, nicht nur bei Kirchenleuten und frommen Christen Glauben wecken. »Wir haben zu erkennen, um zu glauben, und zu glauben, um zu erkennen.«

Aber auch in Soest geht es für Paul durch viel Dunkelheit und Not, die den Starken, oft Übermütigen und fröhlich in der Arbeit Stehenden ganz verwandeln. »Das Allerschwerste für das Menschenherz ist die Demut. Demut hat nur der, der ganz von sich selber loskommt. Wir müssen uns hassen lernen. Die dunkelsten Stunden unseres Lebens führen uns auch am nächsten zu Gott, und wir schulden Gott für sie den größten Dank« (Tagebuch). »… Gott sei Dank, der meine Tage wieder füllt und ihnen die Öde und Leere nimmt. Gott aber ist getreu, der euch nicht lässt versucht werden über euer Vermögen, sondern schafft, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr’s könnet ertragen«54 (Tagebuch). Dieses Wort leuchtet in den nächsten drei Jahren immer wieder auf und gibt dem an sich und am Amt Zweifelnden Halt.

Als sei sie unwichtig, fehlt in M. S.s Beschreibung ganz die Geschichte von ihrer Verlobung. Da sie mir wesentlich dünkt, berichte ich darüber, was in P. S.s Tagebuch steht, und vor allem, was mir M. S. im Oktober 1979 davon erzählt hat. Im Tagebuch steht lediglich: »Von hier [Hochelheim] aus fuhr ich am 17. Oktober [1922] nach Weilheim auf den Brief von ›Gretels Tante‹ und habe mich verlobt, Sonntag, den 22. Oktober. Termin anfangs schwankend. Samstag d. 28. fuhr ich nach Hause zurück.«

Hinter diesen knappen Angaben verbirgt sich Folgendes: Eine in Tübingen lebende und ihrer Nichte Gretel sehr zugetane Tante glaubte zu bemerken, dass sich ein anderer junger Theologe, der übrigens aus einer prominenten Familie württembergisch-kirchlicher Altehrbarkeit stammte, um das anziehende Mädchen Gretel bemühe. Dieser Gefahr wollte die geistesgegenwärtige Tante unter allen Umständen rechtzeitig begegnen. So schrieb sie couragiert an den ihr kaum bekannten Vikar Schneider die kurze Nachricht: »Herr Schneider, wenn Ihnen an Gretel noch etwas liegt, dann kommen Sie bitte sofort. Es grüßt Sie Gretels Tante.« Der so Angeschriebene ließ alles stehen und liegen und begab sich schleunigst auf den Weg nach Weilheim.

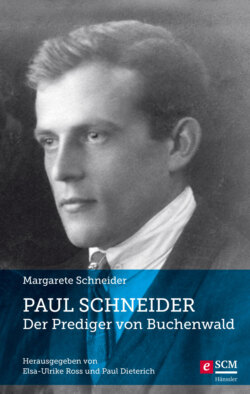

Was dort geschah, hat mir M. S. so erzählt: Sie und Paul seien am Sonntag mit der Familie spazieren gegangen. Sie seien unterwegs etwas hinter der Familie zurückgeblieben. Schließlich seien sie sich in die Arme gefallen. Abends habe Paul gesagt, er werde es jetzt dem Vater sagen. Paul ging zu ihrem Vater Karl Dieterich und hielt in aller Form um Gretels Hand an. Die Eltern Dieterich haben sich darüber herzlich gefreut. Am nächsten Tag gingen Gretel und Paul nach Tübingen zum Fotografen und ließen jenes bildschöne Foto machen, das man inzwischen in mehreren Büchern findet.55 Gretel war damals fast neunzehn Jahre alt. Das Bild sei lange im Schaufenster des Fotogeschäfts ausgestellt gewesen. Gretels Freundinnen, die es sahen, hätten gedacht, es zeige sie mit einem ihrer Brüder. Sie hätten sich an diesem Tag silberne Ringe gekauft. Goldene seien zu teuer gewesen. Es war ja die Inflationszeit. Erst zur Hochzeit konnten sie sich goldene Ringe leisten. Das Verlobungsfoto habe Paul seinem Vater in Hochelheim gezeigt. Der sei davon freudig bewegt gewesen. Von da an hätten sie öffentlich als verlobt gegolten. Leider habe Paul bald danach ins Predigerseminar nach Soest abreisen müssen.

Der Ruhrkampf bewegt Paul sehr. »Wir Kandidaten 56 stehen scheinbar abseits von dem großen Geschehnis; wir sind frei, uns zwingt keine äußere Gewalt oder Macht zur Mehrarbeit, und der Staat sorgt noch nach wie vor für uns und mit dem Staate also diese arbeitende Volksgemeinschaft. Es ist einzig das Gewissen, das uns den Kampf in seiner lastenden Schwere empfinden lassen kann. Da, wo es wach ist oder sich wecken lassen will. Was sich daraus für jeden Einzelnen für Aufgaben ergeben, hat dieser selbst zu sagen« (Tagebuch).

Was den »Ruhrkampf«, d. h. den gewaltlosen Widerstand gegen die französischen Besatzer an der Ruhr, betrifft, so schreibt P. S. von Soest aus am 19. Februar 1923 an »Du meine liebe Mutter« in Weilheim Folgendes. Er äußert die Hoffnung, dass »wir den Wirtschaftskrieg gegen Frankreich gewinnen«. Ferner: »Du möchtest etwas hören von unserer Stimmung über die neuesten Begebenheiten an der Ruhr. Die Westfalen hier sind ein trutziges Volk, reden nicht viel, aber denken umso mehr. Ihr zäher Kampfesmut hat sich schon seit Kriegsende in einer Sage von der ›letzten Schlacht am Birkenbaum‹ niedergeschlagen. Es gibt hier eine Gegend in der Nähe, Heide, Moor und Birkenbäume in der Nähe des »Hellweges«, einer uralten Straße von Dortmund über Soest nach Osten führend; in dieser Gegend sehen die Bauern hell, und da sehen sie nun schon seit Jahren in einem Talgrund auf- und abziehende Marschkolonnen und Reiter, und aus diesen Gesichten der Bauern und Schäfer hat sich die Sage der letzten Schlacht am Birkenbaum als eine Lieblingssage des Westfalenlandes gesponnen. Das Volk meint auch, sie werde buchstäblich so eintreffen; aber vielleicht ist das, was an der Ruhr vorgeht, schon die letzte Schlacht am Birkenbaum, und die Sage ist nur Ausdruck des Kampftrutzes, der auch dem Feind im eigenen Land die Stirn bietet und Not und Entbehrung dieses Krieges im eigenen Land stellvertretend für die anderen auf sich nimmt. Sicherlich wird auch zur endgültigen Durchfechtung dieses wirtschaftlichen Riesenkampfes die Opferkraft unseres ganzen Volkes noch auf eine furchtbar harte Probe gestellt werden … Was jetzt schon im Einbruchsgebiet geduldet wird und wie man sich wehrt, das lest Ihr ja im Schwabenland genauso wie wir. Es ist doch so eine Art Neugeburt, die sich in weiten Teilen unseres Volkes vollzieht, ein mächtiges Brausen geht durch die Lande.«

Paul hofft auf einen sozialen Staat als Frucht der Leiden des Ruhrkampfes: »Dieses Leiden legt sich bei der starken Solidarität unserer Arbeiter über die ganze deutsche Arbeiterschaft, schmilzt sie nur umso fester zusammen und wird Deutschland zu einem Arbeitsstaate, und das ist dann der soziale Staat, umschaffen. Wer die Kräfte zu diesem Arbeitswillen allein geben kann, ist klar, und so wird dieser soziale Staat viel mehr von den Kräften des Christentums durchdrungen sein müssen, als es bisher eine Volksgemeinschaft gewesen ist« (Brief vom Februar 1923 an die Schwiegermutter Marie Dieterich). – »Ein dunkler Schatten liegt ja wie über unser aller Leben, so ganz besonders über Deinem Lebensabend, lieber Vater 57: die Not des Vaterlandes; seine seelische Not, die es in dem Stürmen und Brechen der Tage den haltenden Anker noch nicht hat finden lassen. Darum muss die Not vorläufig noch immer höher steigen. Und ob nicht das Deutsche Reich darüber zerbricht? Es berührt einen heute ganz eigen, wenn man sieht, wie die großen Propheten des Alten Testaments der fast völligen Vernichtung ihres Volkes so kalt und entschlossen ins Auge sehen. Gottes Reich über alles. Auch das deutsche Volk nur sein Werkzeug, das er sich für seine Zwecke zubereitet, wie er immer will, das auch nur ein zeitliches, vergängliches, bedingtes Zwischenglied sein kann auf dem Wege zu dem Ziele ›Da er sein Reich groß machen wird und des Friedens auf dem Throne Davids kein Ende und in seinem Königreich‹58. Nein, die tiefste Freude, die Freude in Gott soll auch kein noch so schweres Geschick des Vaterlandes uns rauben dürfen und können, uns, die wir nicht sehen auf das, was sichtbar, sondern was unsichtbar ist. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.59 Und wenn es schon den alten Propheten nicht bange wurde, die doch nur auf Hoffnung lebten, die das Heil noch nicht gesehen hatten, wenn sie die Heilshoffnung schon höher achteten als Ruhm und Ehre und Glück ihres Volkes, wie sollte uns bangen, denen das Heil gegeben und versiegelt ist und die wir wissen, dass alles, was nun noch kommt, nur der vollendete Ablauf der Heilsgeschichte ist? Gewiss, wir leben noch in dieser Welt und mit diesem unserem leidenden Volke und teilen auch seine Leiden. Aber wir haben Auftrag und Beruf aus einer anderen Welt, und dort ist unser Bürgerrecht 60. Und wir wissen, diese Welt wird trotz allem einmal siegen, deshalb sind wir fröhlich in Trübsal«61 (Brief vom 11. Juli 1923 an den Schwiegervater Karl Dieterich).

Die Briefe an die Eltern Dieterich hatten keineswegs nur politischen oder theologischen Inhalt. Der künftige Schwiegersohn hatte offenbar auch Grund, Gretel vor dem pastoralpädagogischen Eifer ihrer Eltern zu bewahren. Diese fühlten die Verpflichtung, ihrer unverbildet natürlich-vitalen Tochter, damit sie eine rechte Pfarrfrau werde, noch allerhand vorbereitende Erziehungsmaßnahmen angedeihen zu lassen. Ihre Mutter, so berichtete M. S., pflegte damals zu ihr zu sagen: »Du unkultiviertes Frauenzimmer«. Dagegen verteidigte sie aus der Ferne ihr Liebster: »Wollt ihr denn wirklich Gretel noch ›dressieren‹? Ich meine, sie passt so gut schon, nicht zu mir – da ist sie schon viel zu gut –, sondern auch zur Pfarrfrau. Fremdes Wesen, was nicht zu ihr passt, wird und soll sie sich doch niemals aneignen. So kann sie doch höchstens in der Weiterbildung des ihr Eigentümlichen ohne Mache und Zwang noch wachsen, und dann muss ihr Herz freudig zu allem Ja sagen dürfen, was noch zu tun bleibt … Will sie noch lernen, so lasst sie doch dahin gehen, wo sie kranke Menschen gesund pflegen darf. Die Diakonissenhäuser rufen ja nach Hilfe … Aber vorläufig ist ja die arme kranke Tante da, und was wäre nächstliegender, als dass Gretel hier so lang hilft, als ihr irgend möglich.«62

Gretel war dann vier Monate als freiwillige Schwesternhelferin im Krankenhaus in Calw, wo man ihr auch schwere Aufgaben wie Assistenz bei der Operation oder Sterbebegleitung anvertraut hat. Daraufhin hat sie in verschiedenen Familien als Haushaltshilfe gedient.

Ende Oktober 1923 legte Paul in Koblenz das zweite theologische Examen ab. »Meine wissenschaftliche Hausarbeit: ›Was ist von dem Begriff der Heilstatsachen zu halten?‹ hatte mich diese Frage ganz im positiven Sinn beantworten lassen … Die Arbeit half mir sehr zur theologischen Klärung des eigenen Standpunktes. Du weißt, ich musste mich von dem liberalen Standpunkt dahin durchfinden« (Brief).

In seiner Hausarbeit zum Thema »Was ist von dem Begriff der Heilstatsachen zu halten?«, die der Kandidat Schneider im Sommer 1923 geschrieben hat, setzt er sich mit dem Theologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834) auseinander, den er als Begründer jener liberalen Theologie versteht, die »alles Gewicht auf die Erforschung des menschlichen Lebens Jesu« lege. »Die absoluten Heilstatsachen, Kreuz und Auferstehung als Krönung der Heilsgeschichte«, würden dabei wenig in den Mittelpunkt gestellt. »Sein [Schleiermachers] Ausgangspunkt bleibt das menschliche Selbstbewusstsein. Sein Gottesglaube bleibt in einem Gottesbewusstsein stecken. Ein Erlösungswerk Gottes im eigentlichen Sinn kennt Schleiermacher nicht, er braucht es auch nicht, da sich ihm die Sünde ebenfalls in menschliche Bewusstseinsvorgänge auflöst.« Ganz anders sieht P. S. die »positive« oder »kirchliche« Theologie, die er nun, in Soest, bevorzugt. Er nimmt – im Sinn dieser »positiven« Theologie – die Sünde des Menschen ernst. Von daher wird ihm neu der Glaube an den Gott, der sich in seinen Heilstaten, im Kreuzestod Jesu und in seiner Auferweckung offenbart hat, wesentlich. Diese »Theologie der Heilstatsachen« findet er besonders bei dem Theologen Friedrich August Gottreu Tholuck (1799–1877), dem bedeutenden Professor und Studentenseelsorger in Halle. Deutlich ist im Blick auf die Entwicklung P. S.s, dass er sich in Soest, unter dem Einfluss Schlatters und Tholucks, von einem eher liberalen Theologen mehr zum Anhänger einer »positiven« oder, wie er es nennt, »kirchlichen« Theologie gewandelt hat.

»Die praktisch-wissenschaftliche Arbeit hieß: ›Religions- und Moralunterricht‹. Da war ich in meinem Element. Ich stellte zwei Leitthesen auf! Religionsunterricht kein Moralunterricht und kein Religionsunterricht ohne Gesetzesunterweisung« (Brief).

Zum Abschluss der Soester Zeit63 möchte ich das Wort eines der Soester Freunde bringen. Er schrieb nach Pauls Tod: »Paul war in unserem Kreis ein Eigenartiger. Wir haben uns alle von ihm hie und da gefallen lassen, was wir uns wohl von keinem andern hätten gefallen lassen. Bei ihm war das anders, weil die Lauterkeit seiner Gesinnung uns über allem Zweifel stand. Wir haben ihm nicht immer alle folgen können, er war einer von denen, die nicht anders können als eigene, auch einsame Wege gehen, aber er hat sicher uns alle in einer heilsamen Unruhe gehalten.«

Aus Soest »flüchtete« Paul mit der letzten billigen Fahrgelegenheit in den »Berliner Osten«, um in der Stadtmission mitzuarbeiten. »Von Soest schrieb ich noch meinem Vater, dass ich unsere Kirche liebhabe, und fühlte doch zugleich die innere Notwendigkeit, außerhalb ihrer schützenden und stützenden Mauern das Wachsen und Werden des Reiches Gottes kennenzulernen und draußen in freiem Arbeiten für den Herrn innerlich zu erstarken und freier zu werden von jeder fleischlichen Liebe zur Kirche und zur Arbeit in derselben. Du kannst diesen meinen Wunsch begreifen.« – »So bin ich nicht von ungefähr gerade in den Schnepelschen Kreis geraten, der einst in Notzeit, um die Stadtmission zu entlasten, sich finanziell von ihr freigemacht hatte und seit der Zeit auch in äußerer Beziehung, in Sachen des täglichen Brotes, alles nicht mehr auf den Mittelsweg einer Organisation, sondern unmittelbar von dem lebendigen Herrn erwartet, ohne dass sich der Einzelne an ein bestimmtes Gehalt bindet.« »Dass die Auseinandersetzung mit einer Frömmigkeit, deren Ansprüche über die der hergebrachten kirchlichen Lehre hinausgehen, mir nicht so ganz leicht ist und mich wieder einmal die Rolle eines Bankrotteurs spielen lässt, ist letztlich doch auch als gutes Ergehen zu buchen. Wenn ich auch aus diesem merkwürdigen Berlin mit seinen noch merkwürdigeren Menschen schon mal habe ausrücken wollen, so hat Gott mir doch den Mut, wie Ihr mir wünscht, wieder gefrischt, und ich will nun gewiss nicht eher hier weg, als bis ich mit dieser Auseinandersetzung zurande gekommen bin. – Hier gibt es nämlich Menschen, die behaupten, Jesus nicht nur zu kennen und seiner Lehre zu folgen suchen, sondern ihn als die lebendige Kraft ihres Lebens zu besitzen, der sie frei gemacht hat von der Sünde, dass diese nun keine Gewalt mehr über sie hat. Sie behaupten das aber nicht nur, sondern machen ganz den Eindruck, als hätten sie ihr Leben wirklich vollkommen an Jesus ausgeliefert, liebten nur ihn allein und als seien sie wirklich allem Eigenen in Wunsch, Gedanke oder Gefühl abgestorben. Sie machen den Eindruck von wirklich Erlösten. Sie bewähren ihr Christentum in großer Opferkraft und Freudigkeit. Ganz kindlich verkehren sie mit dem Heiland wie mit dem nahen und wirklich lebendigen Freund, der gewiss all ihr Anliegen erhört. Da muss ich mir sagen, so ein Gotteskind bist du noch nicht. Ich fühle es, wie ein Bann trennt mich noch so viel unausgesprochene Sünde, soviel Hängen an eigenen Wünschen, soviel Trotzen auf eigene Gedanken von ihm. So kommt es, dass ich aus einem Subjekt der Mission erst mal ihr Objekt geworden bin« (Brief vom 25. März 1924).

»Bei dem wahren Hexensabbath64 von religiösen Strömungen, den Berlin darstellt, ist die Seelsorge ungemein schwierig, und es heißt dabei sehr: Prüfet die Geister. Fromm sein wollen sehr viele, aber lehrreich ist darum auch, hier einmal unterzutauchen.« – »Mit der ›Werkheiligkeit‹65 berührst du einen wunden Punkt bei mir. Dafür bin ich dir dankbar. Und das Ende der Werkheiligen wäre schließlich, dass sie die Welt räumen müssten, und ihre Schuld ist, dass sie innerlich noch nicht recht ausgegangen sind von der Welt und nicht ihr Bürgerrecht im Himmel haben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.66 – Auch mein Dienst geht durch viel Not und Schwachheit und Irrtum, aber auch Hilfe von oben. Die ›flatternden Fahnen‹ gibt uns der weise Meister dann, wenn wir sie vertragen können.« (Aus einem Brief an den Schwager Karl Dieterich vom 31. Juli 1924.) – Beide Väter sorgen sich um Paul, dass er ein Kirchenstürmer werde. »Man hat’s nicht leicht, wenn sich zwei Väter gegen einen verschwören.« – »Ich habe viel Schönes hier schon erleben dürfen. Mit zum Schönsten aber gehört doch die Begegnung mit einem alten Mütterlein, meiner Wirtin, das selbst in einer durch Fallen und Knochenbruch ihr auferlegten Geduldsprobe die rührendste Dankbarkeit gegen ihren lieben Heiland nicht verliert.« Mit diesem »Muttchen« war er bis zu ihrem Ende über Jahre hinaus eng verbunden. Ebenso bleibt er Seelsorger eines Trinkers, dessen verworrene Lebensverhältnisse er immer wieder zu ordnen sucht.

Über den von ihm geleiteten Teil der Berliner Stadtmission in den frühen Zwanzigerjahren berichtet Erich Schnepel (gest. 1965) in seiner Autobiografie67, die Motivation der hier Aktiven sei nicht zuletzt aus ihren Erfahrungen im Weltkrieg entsprungen. »Sie hatten in die Tiefen des menschlichen Lebens und in seine Dämonie hineingesehen. Sie hatten aber auch erfahren, dass Jesus größer ist als alle die dämonischen Gewalten, die sich in dem furchtbaren Geschehen des Krieges ausgetobt hatten.« Es sei damals landauf, landab leicht gewesen zu evangelisieren. »Die Menschen waren offen, verzweifelt, unsicher, hungrig nach wirklichem Leben.« Besonders im Berliner Osten, in dem die Arbeitermassen die Schwere dieser Jahre hart durchlitten hätten. Das Stadtmissionshaus in der Großen Frankfurter Straße, genannt das »Rote Haus«, sei in der Regel übervoll gewesen, auch von Leuten, die sie gar nicht eingeladen hätten. Auch sozialistische Jugendgruppen hätten hier den Ort gefunden, an dem sie ihre brennenden Fragen hätten diskutieren können. Leidenschaftlich sei gefragt worden: »Wer ist Jesus? Was kann er uns heute noch sein?«

Was die Mitarbeitenden antrieb, bezeichnet Schnepel so: »Wenn Jesus für alle Menschen in den Tod gegangen ist, dann gibt es keinen Menschen, dem unsere Liebe nicht gehört und dem wir nicht den Weg zu Jesus bahnen möchten.« Eine große Rolle spielte die missionarische Seelsorge an Trinkern. Die innere Verbindung mit Jesus befreite zahlreiche Alkoholiker von ihrer Trunksucht.

Im Bibelhaus »Malche« in Freiwaldau/Oder fand Schnepels Stadtmission geistliche Zurüstung. Schnepel hatte bald erkannt, dass missionarische Hyperaktivität nur Leerlauf bewirke und dass die eigentliche Mission von Christen in ihrer christlichen und geschwisterlichen Existenz bestehe. Die Bruderschaft wurde besonders gepflegt. Abendmahlsfeiern als Lob- und Dankfeiern am festlich geschmückten Tisch waren Höhepunkte des gemeinschaftlichen Lebens.

Erstaunlich, wie wenig an äußerlich erkennbarer Organisation dieser Kreis um Schnepel hatte: keine Mitgliedschaft, keine Mitgliedsbeiträge, keine Statuten, keine Übernahme von Verpflichtungen, die man hätte einfordern können, nur die Zugehörigkeit zu Jesus! »Geistliche Organisation« nennt Schnepel das. Lediglich anmelden musste sich, wer mitarbeiten wollte. Und da infolge der Inflation die Berliner Stadtmission, deren Teil der Schnepel-Kreis blieb, in akuten Geldnöten war, verzichteten die Mitarbeitenden auf jedes feste Gehalt und lebten von den Gaben, die sie da und dort bekamen.

Auch in die Dörfer der Mark Brandenburg scherten Schnepels Missionstrupps aus, um auf Landstraßen, Plätzen und in Gasthäusern zu missionieren. Nicht immer zur puren Freude der Ortspfarrer, die für ihre Gemeinden Unruhe befürchteten.

Schnepel schreibt, es sei auch mancher Vikar zu ihnen gekommen. »Auch Paul Schneider, der spätere Märtyrer im Konzentrationslager Buchenwald im Dritten Reich, war in jenen Jahren in unserer Mitte. Er kam zusammen mit einem anderen westfälischen Kandidaten, um praktische Missionsarbeit kennenzulernen. Sie … waren uns liebe Mitarbeiter und Freunde. Paul Schneider war ein so stiller, liebenswerter Mensch, dass ich mir später gar nicht vorstellen konnte, wie es ihm möglich war, in dem KZ Buchenwald in einer so unerhörten Weise seine Kameraden zu stärken.«68

Das deckt sich mit dem, was mir Schnepel im Jahr 1960 berichtet hat: In keiner Weise habe P. S. erkennen lassen, dass er das Zeug zum Prediger habe. In den Berliner Hinterhöfen habe er mit den Leuten geredet, zu den Veranstaltungen eingeladen. Den Suchtkranken habe er beigestanden. Still und bescheiden habe er geholfen, wo es am nötigsten war.

Liest man P. S.s Briefe aus Berlin an die Schwiegermutter genau, so spürt man, dass die erweckliche Art des Schnepel-Kreises ihn zunächst in Schwierigkeiten gestürzt hat. Etwa, wenn er am 9. Februar 1924 schreibt, dass er »lange wie unter einem Bann gelegen und die Freudigkeit zum Zeugen fast verloren« habe. Später seien ihm dann wieder »Mut und Freudigkeit von oben« geschenkt worden.

Bald hatte er Anlass, die Berliner Arbeit gegenüber dem kritischen Schwiegervater Karl Dieterich – und gewiss auch seinem eigenen Vater – zu verteidigen: »Lieber Vater, Du nennst unsere Arbeit etwas boshaft ›kirchliche Heilsarmee‹, die ist aber, wie ich immer mehr habe einsehen lernen, die einzig mögliche Art, wie sich wirkliches Leben aus Christo ausbreiten und entfalten kann, und zwar, das ist offen auszusprechen, im Gegensatz zur bestehenden Kirchlichkeit und Namenschristentum; und dies nicht nur in der Stadt. Deshalb ist Pastor Schnepel frech genug mit seinem Missions- und Erweckungstrupp auch hin und her in die Dörfer der Mark eingebrochen, wo freilich vielfach von Kirchlichkeit nicht mehr viel einzureißen ist. Ich freue mich von Herzen, dem Zug meines Herzens nach Berlin gefolgt zu sein; wie der Herr mir hier noch sehr viel zu sagen hatte, so weiß ich, dass auch vorläufig weiterhin mein Platz hier sein wird, im Lernen und in der Arbeit.«

Gegen den Vorwurf der Enge nimmt er Schnepels Stadtmission in Schutz: »Diese unsere Arbeit ist aber gar nicht eng und einseitig, sondern so beweglich und vielgestaltig und der Individualität Raum lassend, dass alle Gaben in der Ausbreitung des Reiches Gottes zu ihrem Recht kommen, viel mehr als unter den gebundenen, ordnungsgemäßen Formen der Kirche. Wir haben keine andere Form und keine andere Organisation als Jesus selbst, auch nicht die Gemeinschaft, auch nicht die Stadtmission, und freuen uns über diese köstliche Freiheit, die uns in unserer Arbeit umso enger an den Meister selbst bindet.«

Auch Gretel war über Pauls Berichte aus Berlin irritiert. Vor allem darüber, dass er sie dazu bewegen wollte, in die »fromme« Bibelschule »Malche« zu gehen. Von einem »leisen Schatten, der sich zwischen uns zu stellen scheint«, schreibt P. S. im Brief an die Mutter Dieterich am 25. März 1924. Ihr gegenüber erklärt er auch die »Sonderstellung«, in die der Schnepel-Kreis durch die Finanznot der Stadtmission hineingeraten sei. Sie finde »in einer unbefangeneren und freieren Einstellung zur Kirche ihren Ausdruck«. Christus baue das Gottesreich ja ebenfalls außerhalb der Kirchenmauern. »Ich glaube, dass dieser Bau weitergehen würde, auch wenn die Volks- und Landeskirche einmal versagte.«

P. S. verschweigt auch nicht, dass sie in ihrer Missionsarbeit gar keine Beziehungen zu den Kirchen suchen würden. Solche würden nur »unnötige Erschwerung und Hindernis« sein. Auch berichtet er im Blick auf die »Dorfmission« von »Auseinandersetzungen mit Pastoren, die die Evangelisation als Einbruch in ihre Parochie69 ansehen«. Er meint aber, aufgrund der Entchristlichung der Dörfer, die über kurz oder lang auch das »liebe Schwabenländle« erreichen werde, könnten die organisierten Landeskirchen die Herausforderung, die durch die veränderte Lage gegeben sei, nicht bestehen. Er sucht das innere Einverständnis mit dem Weilheimer Pfarrhaus: »Nicht wahr, Mutter, darüber sind wir uns gewiss einig, dass die Kirche uns nicht das Erste sein darf, sondern das Reich Gottes, und dass beide nicht identisch sind. Und letzten Endes ist doch nicht die Kirche unsere Mutter, wie die Katholiken lehren, sondern die Gemeinde Jesu. Liebe Mutter, ich bin Dir in der Liebe zur Kirche vielleicht ähnlicher, als Du denkst, darum machen mir diese Fragen Not, und Deine Mahnung legte sich mir schwer auf die Seele. Aber das kann ich nicht, für die Kirche als das Bleibende eintreten, denn der Gang des Reiches Gottes und das Wachstum der Gemeinde Jesu sprengt die Fesseln der Kirche und ihre Grenzen.«

Im Weilheimer Pfarrhaus scheint man sich Sorgen gemacht zu haben, ob der Verlobte Gretels jetzt, da er so umwerfende Erfahrungen mache, noch an Gretel festhalten werde. P. S. schreibt dazu: »Ja, Mutter, für Gretel ist noch Raum in meinem Herzen. Ich bleibe ihr treu als der, die mir Gott … zugeführt hat. Dass sie den Herrn Jesus sucht und lieb hat, weiß ich. Wir sind uns innerlich nicht ferner, sondern näher gerückt … Ich weiß, dass ich keine liebere Frau finden konnte. Alles andere lege ich nun in Gottes Hand und warte auf die Stunde, die er uns bestimmt hat.« Er bittet die Schwiegereltern »weiterhin um das Vertrauen, das Ihr mir bisher so unverdient geschenkt habt, nicht um meinetwillen, sondern um des lebendigen Gottes willen, ich bitte auch dann darum, wann meine Wege Euch streckenweise dunkel und unverständlich sind.« Gretel ihrerseits blieb fest entschlossen, Paul zu heiraten. Wenn er in Berlin bleiben, nicht Pfarrer einer Kirche werden und kein festes Gehalt beziehen würde, dann wollte sie dort mit Nähen das nötige Geld für die Familie verdienen.

Im Sommer 1924 kommt P. S. in Briefen an den »lieben Vater« Karl Dieterich wieder ausführlich auf sein Verhältnis zur Kirche zu sprechen. Verständlich, dass den Pfarrer von Weilheim, der in seiner Jugend selbst seine harte Krise mit der Landeskirche durchgemacht hatte, die Frage umtrieb, ob und wann aus dem Schwiegersohn ein landeskirchlicher Pfarrer werden würde. Paul Schneider schreibt ihm am 6. Juni 1924, am liebsten würde er mit ihm all sein persönliches Erleben und die Berliner Arbeit durchsprechen, um das nüchterne Urteil des Schwiegervaters über alles zu erfahren. Er sagt ihm aber deutlich: »So bald will mir der Herr nicht die Freudigkeit geben, Berlin zu verlassen und den Rückzug ins kirchliche Amt anzutreten.« Und: »Es mag ja sein, dass ich besonders schwer zu belehren bin oder einen besonderen Dickkopf habe. Jedenfalls spüre ich, dass die Berliner Luft mir sehr gut tut, dass ich auch mit all dem Neuen noch lange nicht fertig bin und noch manches lernen darf. Darüber hinaus fühle ich mich aber auch meiner Arbeit verpflichtet, die ich nun nicht mehr ohne Weiteres, ohne deutliche Weisung von oben, ohne innere Lösung von hier verlassen kann«. Er berichtet dem Schwiegervater, wie gut ihm die Unterstützung der Brüder tue: »Eins, was mich hier besonders freut, ist die Einmütigkeit im Geist. … oft empfand ich den Mangel an Geistesmacht drückend, wenn ich reden sollte, und freute mich dann herzlich der Mitarbeit von schlichten, unbegabten Brüdern. Aber manchmal schenkte mir Gott auch Freudigkeit, und kleine Lichtblicke bei Trinkern hat er mich auch schon sehen lassen, sodass ich im Ganzen doch den Eindruck, die Gewissheit habe, dass Gott sich zu meinem Dienst, der in aller Schwachheit getan wird, bekennt.«

Offenbar hat der Vater Dieterich dem Schwiegersohn in seinem nächsten Brief besonderen Einblick gegeben in sein eigenes Verhältnis zur Kirche und in die Innenseite seines Dienstes als Dorfpfarrer. Dafür dankt ihm Paul Schneider im Brief vom 10. Juli 1924: »Ich verstehe auch deine Liebe zur Kirche, die ja doppelt so stark ist, wenn sie durch die Kritik hindurchgegangen ist und sie überdauert hat. Ich hab sie ja auch lieb, die Kirche, dieses Gerüst am heiligen Tempel des Leibes Christi70, und bin gewiss kein Kirchenstürmer. Ich weiß auch, wie schwer Ihr Pastoren auf dem satten, harten Boden des Bauerntums es habt, wenn es gewiss auch dort hungernde und dürstende Seelen gibt.«

Am 6. Juni 1924 schreibt P. S. an den Schwiegervater, am ersten Pfingsttag sei bei ihnen in Berlin »Hofmission. Es wäre wohl lockender, in die Kirche zu gehen, wie ich es auch tue, wenn ich irgend frei bin – aber da, wo man den Herrn Jesus nicht kennt, und in der Gottesfeindschaft für ihn zu zeugen und zu singen, ist doch schöner.«

Bald klang es dann ziemlich anders. Was er zu Hause in Hochelheim antraf, hat ihm zu neuen Erkenntnissen verholfen, durch welche die Weichen seines Lebensweges in eine andere Richtung gestellt wurden.

Als er im Sommer 192471 im Urlaub daheim ist, sieht Paul, dass der Vater der Hilfe bedarf, und bleibt nun als dessen persönlicher Vikar vier Monate in Hochelheim. »Ich bin also nicht mehr nach Berlin gekommen, wie ich zuerst vorhatte. Es kam eine Bewerbung um Pferdsfeld und meine Probepredigt dort dazwischen, und da ich zum kirchlichen Dienst entschlossen war, hätte ich Vater nur unnötige Kopfschmerzen verursacht, wie ich es ohnedies schon genug getan hatte. Hier kann ich nun die Kunst der Kanzelpredigt üben und habe das fast sonntäglich getan und gewinne dabei allmählich die Zucht über mein Denken wieder. Auf meine Predigt am letzten Sonntag habe ich mich eigentlich seit Langem wieder recht gefreut. Es ist mir klar geworden, wie nötig gründliches Durchdenken und Studieren der Texte ist und dass die Bekehrung allein keinen Prediger macht. Ich wundere mich jetzt selbst, wie ich mich in das Bekehrungsdogma72 und die Evangelisationsmethode so hatte verrennen können« (Brief vom November 1924 an die Schwiegereltern).

Ende Januar 1925 wird Paul, ehe er eine Hilfspredigerstelle in Essen-Altstadt antritt, in Hochelheim durch den Superintendenten ordiniert. Der Text ist Römer 1,16: »Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.« Nachbarliche Pfarrleute helfen Sophie, dem Tag einen guten festlichen Rahmen zu geben. Die »Schwaben« waren leider zur Reise zu schwerfällig und haben Paul alleingelassen.

Es ist Paul nicht leicht geworden, sich in Essen in den kirchlichen Großstadtbetrieb einzufügen. Das Amt bedrückt ihn, seelische und körperliche Hemmungen bringen ihn oft zur Überlegung der Flucht aus dem Amt. Er meint sogar, in dieser Konsequenz auch seine Verlobung zum Opfer bringen zu müssen: »Ich habe das allerliebste Mädchen, das sich denken lässt, und kann es nicht heimführen. Gott, das ist deine gerechte Strafe. Ich stehe in dem höchsten Beruf und kann ihn schlecht, schlecht, fast nicht ausüben. Habe ich meine Zeit benutzt, oder war ich ein ungetreuer Haushalter? Mir scheint alles heute wie in einer großen Täuschung und Lüge gelebt. Ist dieser mein jetziger Zustand die endliche Auswirkung der Lüge von 1910 im Pfarrgarten in Pferdsfeld? Nun kommt das große Nichtaufgenommenwerden, das große Sitzenbleiben, vor dem ich damals Bange hatte. O hätte ich dem Vater damals gesagt: Vater, ich habe dich belogen. Vielleicht wäre alles anders gekommen. Mit der Lüge vor dem irdischen Vater begann auch die Lüge vor dem himmlischen, den ich nun nicht finden kann. Gott, du verbirgst dein Antlitz vor mir, vor meiner großen Lüge. Was war mein Dichten und Trachten bisher anderes, als dieses Leben zu gewinnen? Mein Lebensglück aufzubauen band ich Gretel an mich. Nun willst du mir in deiner Gnade ein ›Halt‹ zurufen. Ich erwäge, ob du mich zum Bauernknecht machen willst. Du, mein Gott, hast mich ganz zerschlagen. An deine Gnade und Barmherzigkeit wende ich mich, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Wo dein Geist mich nicht immer wieder aufgerichtet hätte, wäre ich lange vergangen. Oder war es nicht dein Geist, war es ein Lügengeist, der mich täuschte über meine Kraft? – Aber nun, was anfangen?! Es zieht mich in die Landwirtschaft und Siedlung, unserem armen Volk möchte ich Wege weisen helfen, an Leib und Seele zu gesunden. Dafür gelte es zuerst, am eigenen Leibe die neue Lebensweise auszuprobieren. Vergesse ich nun nicht, nach dem Reiche Gottes zu trachten, wenn ich Gesundung und Freiheit suche? Erhebe ich nicht neue Götzen auf den Thron? Gott, sieh’, wie ich allein auf deine Gnade geworfen und gewiesen bin. Erbarm dich meiner!« (aus dem Tagebuch 1925).

Damit deutlich wird, durch welche inneren Nöte und Krisen der später so glaubensstarke P. S. in seiner geistlichen Entwicklung hindurch musste, hier noch ein paar Eindrücke aus Paul Schneiders schwieriger Zeit 1925/26 in Essen. Als Hilfsprediger war er einem Pfarrer zur Seite gestellt, der neben seinem Pfarramt Orgelpfleger der Rheinischen Kirche und deshalb sehr viel unterwegs war. P. S. lebte zunächst im Pfarrhaus. Als jedoch sein Pfarrer ihn, der ja auch Orgel spielen konnte, dazu benutzen wollte, für ihn Noten abzuschreiben, suchte sich Paul Schneider ein Zimmer in der Stadt und zog aus dem Pfarrhaus aus.

Beim Predigtvorbereiten und Predigen machte er bedrückende Erfahrungen, die ihm nachgingen. »Während der letzten Predigt sah ich mehrere junge Männer gleich im Anfang die Kirche verlassen«, schreibt er am 5. September 1925 in sein Tagebuch. Er sucht die Schuld bei sich und betet schreibend: »Gott, mein Gott. Wache und bete, rufst du mir zu, und ich schlafe immer mehr den Todesschlaf. Mein Leben gleicht immer mehr dem eines Traumwandlers.«

Er weicht aus, indem er bei lebensreformerischen Gedanken Hilfe und Halt sucht. Bei dieser Suche liest er ein Buch von Werner Zimmermann, der die Devise »rein durch reines Blut!« vertritt. Auf diesem Wege wird er bekannt mit der Mazdaznan-Bewegung, die der Schriftsetzer Otto Hanisch (1844–1936) begründet hatte und die im deutschen Sprachraum nach 1918 von sich reden machte. W. Eilers73 nennt sie eine Verbindung von Naturheilkunde, religiösem Sektierertum und Halbbildung, die mit Berufung auf Zarathustra mit indoiranischen Wortelementen spiele und in Zeugungs- und Geburtshygiene, Atemschulung und Vegetarismus die Reinigung und Höherentwicklung des Menschen suche.

Bald erkennt P. S. selbst, dass sein Weg in Richtung Mazdaznan ein verzweifelter Irrweg war. »Mein Kopf ist sehr schwach und mein Gewissen, mein Wille ist so schwankend … Ich habe das reine Blut wie ein Evangelium gepredigt und verliere darüber meinen Glauben an Gott und an Christus«, schreibt er am 13. März 1926 in sein Tagebuch. »Morgen soll ich predigen. Werner Zimmermann kann ich nicht predigen. Er will die Höherzüchtung der Menschen.« P. S. kommt sich unwahrhaftig vor, als einer, der nicht hinter dem steht, was er als Pfarrer sagen sollte. »Das Glaubensgut der Kirche ist nicht mein Glaubensgut. Die Freudigkeit beim Predigtmachen und -halten ist mir nach und nach verloren gegangen. Mein Gebetsleben war von je her sehr kümmerlich und ist nun ganz versiegt.« Der Eindruck quält ihn, die Christenheit habe aus Jesus einen Götzen gemacht. »Ich komme mir schon lang vor wie ein Heuchler als Verkündiger ›biblischer‹ Wahrheiten … Die heiligen Handlungen der Sakramente haben mir nichts zu sagen. Was ich sage, sind Phrasen, angelernt, hundertfach wiederholt … Schon fühle ich mich von Gemeindegliedern, mit denen ich zu tun habe, in meiner Unwahrhaftigkeit durchschaut. Diesen inneren Druck kann und will ich nicht länger tragen.«

Offenbar hat Paul seine schweren Zweifel an sich und an der biblischen Botschaft, auch seinen Entschluss, nicht Pfarrer zu werden, Gretel anvertraut. Sie hat Verständnis gezeigt. »Gretel lässt mir vollkommen freie Hand. Jetzt ist unser Verhältnis so stark und innig geworden, dass es diese durch die Quittierung des Pfarrberufs erwachsende Erschütterung aushalten wird, auch bei den Schwiegereltern. Ihr Nichtverstehen, ihre Bitterkeit gilt es zu tragen.«74

Paul will zu Menschen gehen, die ähnlich denken wie er, will mit ihnen zusammen mit seiner Hände Arbeit sein Brot verdienen; vielleicht zusammen mit seinem Bruder, in Amerika, in Brasilien oder Argentinien. Vor allem: »Ich will nicht gezwungen sein, geistige und geistliche Wahrheiten zu verkündigen.«75

Diese Tagebucheinträge zeigen: Gerade weil P. S. in äußerster Selbstkritik wahrhaftig sein wollte, litt er in seinen Glaubenskrisen zwischen Schreibtisch und Kanzel ungeheuer. Dass er in Berlin im Umkreis Erich Schnepels eine neue Jesus-Unmittelbarkeit kennengelernt hatte, das ersparte ihm solche Verzweiflungsphasen nicht.

Aber auch Freudigkeit zum Amt ist da: »Es ist mir doch seither so gewesen, als ob Gott mich im Pfarramt bestätigen wolle. Er ließ mir meine beiden letzten Predigten ganz leidlich gelingen. – Wenn man Kraft zur Arbeit hat, ist es doch eine Genugtuung besonderer Art, in das Großstadtelend das Wort des Lebens tragen zu dürfen« (Tagebuch). – »Es wird Euch und besonders Vater freuen, wenn ich bekennen darf, dass ich mit Freuden Pastor bin, auch in der Großstadt. Gott gibt mir mit den wachsenden Aufgaben wachsende Kraft. Am Sonntag hatte ich fünf Amtshandlungen. Das soll mir mein Trost und meine Zuversicht sein, wie Wichern76 es einmal ausspricht: ›Du, Gott, lässt nichts unvollendet und hast in mir das Wollen geweckt; du wirst auch des Vollbringens Kraft mir schenken nach deiner Gnade und Liebe um Jesu willen‹« (Brief). – Der letzte Eintrag im Tagebuch der Lehrjahre ist vom 8. Juli 1926: »Der Wurm des Todes ist die Sünde, aber Gott sei Dank, der dem Tode die Macht genommen hat.77 Wie sind die vorigen Zeilen wieder ein Dokument meines Unglaubens! Aus wie mancher und wie großer Not hat nicht mein Gott mir schon geholfen, und immer wieder weiß ich so schlecht, dass seine Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade.78 Ich darf meinem Gott nun wieder Loblieder singen. Es ist der Geist von oben stärker, viel stärker als alle naturhaften Mächte. Nun sind wir auch nicht mehr Knechte der Natur. Gott, zu dir zieht alles Leben, und was nicht zu dir gegangen kommt, wird krank.«