Читать книгу Future Angst - Mario Herger - Страница 9

Sind wir zu dekadent geworden?

ОглавлениеMeine Reaktion, wenn das deutsche LinkedIn erst mal

wieder jahrelang diskutiert über die Frage:

„Darf man jetzt eigentlich auch am Wochenende posten?“

Leute – Stock aus’m Rücken, machen!

Dina Brandt (Trotziger Millennial)6

Wir befinden uns im Zeitalter der Dekadenz, wie es Ross Douthat, der Autor von „The Decadent Society: How We Became the Victims of Our Own Success“ („Die dekadente Gesellschaft: Wie wir Opfer unseres eigenen Erfolges wurden“), schreibt. Dekadenz definiert er dabei als das Resultat einer Mischung aus wirtschaftlicher Stagnation, institutionellem Verfall und kultureller und intellektueller Erschöpfung. Wiederholung wird zur Norm, Innovation zur Ausnahme – und sie befällt alle öffentlichen und privaten Einrichtungen gleichermaßen. Das geistige und intellektuelle Leben scheint sich dabei im Kreis zu drehen und liefert weniger, als zu erwarten wäre. Die Stagnation und der Verfall sind dabei – ganz wichtig – ein Ergebnis des eigenen signifikanten Erfolgs.

Ich sage dazu immer, dass Zürich, Hamburg, Wien, Köln oder München „zu schön für Innovation“ seien. In welchen Regionen finden wir die innovativsten Gesellschaften? In Gegenden, wo Verfall und Funktionieren in einer inspirierenden Balance stehen. Nicht dort, wo zu viel nicht funktioniert. Auch nicht dort, wo zu viel gut funktioniert. Wenig überraschend, dass das Silicon Valley, Tel Aviv, Berlin oder Shenzhen offensichtlich dieses Gemisch aus gut und schlecht, verfallen und aufgeräumt, Chaos und Ordnung, Licht und Schatten bieten. All diese Orte sind einzigartig in der Art, wie der inspirierende Mix zusammenkommt.

Besucher im Silicon Valley sind oft erstaunt über die Rückständigkeit der hiesigen Infrastruktur. Stromkabel, die auf Holzmasten gespannt sind, Straßen, bei denen die Aufgabe des Asphalts rein im Verbinden der Schlaglöcher zu liegen scheint, und selbst Schecks – jawohl, auf Papier – sind nach wie vor übliche Zahlungsmittel im Land der Hochfinanz. Uber oder Lyft konnten nur dort entstehen, wo es zwar öffentlichen Nahverkehr gab, der aber gleichzeitig genau die richtige Prise schlecht ist, um eine Chance für innovative Unternehmer zu bieten. In der Schweiz mit ihrem perfekten und pünktlichen Eisenbahnsystem käme niemand auf die Idee, Alternativen dazu zu entwickeln. Man fände auch keine Investoren.

Mein Leben in Kalifornien, wo ich seit 2001 meinen Wohnsitz habe, gestattet die Sicht auf unsere deutschsprachige europäische Gesellschaft von außen. In seinem Buch „Psychotherapy East and West“ schrieb der Philosoph Alan Watts, dass man die starren Gesellschaftsstrukturen seiner Region als gegeben hinnimmt, ohne sie zu hinterfragen. Um zu erkennen, wie verrückt gewisse Einschränkungen und Regeln sind, müsse man „rausgehen“. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in Kalifornien, wo die Gesellschaft von Immigranten aus aller Herren Ländern geprägt wird und das geografisch genauso weit weg von Asien liegt wie von Europa, ist mein Blick auf meine Herkunftsgesellschaft und Kultur einer von außen und zugleich von innen. Und das erlaubt einen an manchen Stellen schärferen, an anderen einen oberflächlicheren Blick auf die Besonderheiten, aber immer einen, der den Vergleich erlaubt, die Schwächen und Stärken aller „Philosophien“ zu sehen. Meine Verbundenheit mit dem Kulturkreis meiner Herkunft ist nicht in Zweifel zu ziehen und deshalb will ich mit den folgenden Kapiteln dazu beitragen, den Menschen hier und dort eine Hilfestellung zu geben. Genauso, wie ein Vater oder eine Mutter manchmal ihre Kinder schelten müssen, weil sie deren Bestes wollen, wird es auch in diesem Buch an kritischen Aussagen und schmerzhaften Erkenntnissen nicht mangeln. Wäre mir die Zukunft meiner Familie, meiner Freunde und Bekannten in Europa egal, würde ich die kritischen Stellen auslassen. Den Stress, mich der Kritik auf meine Kritik zu stellen, könnte ich mir ersparen. Doch die Zukunft Europas und meines Kulturkreises ist mir nicht egal und ich hoffe, meine Leserinnen und Leser sehen das genauso.

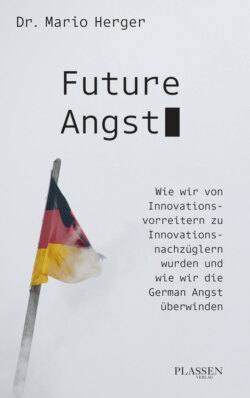

In „Future Angst“ sehen wir uns in den folgenden Hauptkapiteln zuerst mit „Present Angst“ den aktuellen Status quo an. Welche aktuellen Ängste prägen uns? Im dritten Kapitel „Past Angst“ begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und werden mit den Ängsten der Menschen vor den Technologie-Innovationen der Vergangenheit konfrontiert. Der Spiegel, der Fahrstuhl oder der Container waren auch einmal neu für die Menschen und die Sicht auf die Reaktionen der Menschen lässt uns unsere Reaktionen auf heutige Innovationen besser verstehen und einordnen. Im vierten Kapitel verbringen wir noch etwas mehr Zeit in der Vergangenheit, in der wir die „Past Chance“, von denen wir heute so profitieren und auf die wir stolz sind, zeigen und beweisen, dass wir es konnten. Und nichts hält uns davor zurück, es nicht auch heute wieder zu können. Im fünften Kapitel „Present Angst“ analysieren wir die Gründe und Verhaltensweisen, die uns heute davor zurückhalten, im Wettbewerb der Kulturen um neue Technologien zum positiven Nutzen der Menschheit ganz vorne mitzumischen. Es soll auch hilfreiche Begrifflichkeiten vermitteln, denn wenn wir die Ängste und Gründe nicht in Worte fassen können und kein Vokabular dafür haben, dann stehen wir hilflos davor. Versteht man diese, hält uns nichts davon ab, im sechsten Kapitel die „Future Chances“ zu ergreifen. Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um die Dekadenz zu überwinden und neue Technologien nicht als etwas Beängstigendes und Feindseliges zu betrachten, sondern als Mittel zur Lösung der großen Probleme der Menschheit? Das siebte Kapitel „Past the Future“ erweitert den Betrachtungszeitraum über die nächsten 15 bis 20 Jahre hinaus zum Ende des Jahrhunderts. Bis dahin könnten sich heute als Problem identifizierte Trends ins Gegenteil verkehren und zu noch größeren Bedrohungen werden. Das klingt widersprüchlich, doch man lasse sich überraschen. Den Abschluss bietet „Design the Future“ mit einem unkonventionellen und transformativen Ansatz zu einem neuen Mindset.

Letztendlich geht es bei Technologie und Fortschritt nicht um diese selbst, sondern vor allem um den Menschen. Menschen entwickeln die Technologien, verwirklichen den Fortschritt und sollten deshalb auch Nutznießer davon sein. Nicht nur ein kleiner Teil der Menschheit, sondern möglichst alle. Technologie ohne Menschen ist nur Entropie ohne Wärme, niemandem nützlich und für niemanden schön.