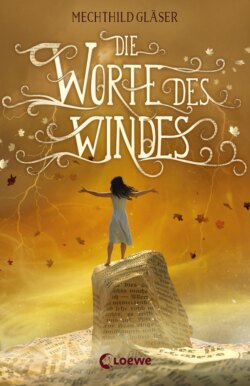

Читать книгу Die Worte des Windes - Mechthild Glaser - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3 Ostwind

ОглавлениеIn einer Wohngruppe zu leben, ist manchmal echt anstrengend. Zum Beispiel, wenn man sich an einen Haushaltsplan und etwa hundert andere Regeln halten muss. Da hat es durchaus seine Vorteile, einen Betreuer zu haben, dem wenigstens die Schützlinge an sich herzlich egal sind. Solange ich trotzdem die Spülmaschine ausräumte, weil mich ein Kühlschrankmagnet dafür eingeteilt hatte, würde es keine Rolle spielen, wie nass, verdreckt und blutend ich nach Hause kam …

Andreas würdigte meine zerrissene Jeans und die Schramme auf meinem linken Oberschenkel jedenfalls keines Blickes, als ich an diesem Nachmittag durch die geräumige Wohnküche in mein Zimmer stapfte und kurz darauf für etwa eine Stunde im Bad verschwand, um viel zu lange zu duschen.

Damals, zu Beginn meines Lebens an der Oberfläche, hatte ich eine Weile unter Brücken und in Hauseingängen geschlafen und tagsüber auf der Straße gebettelt. Schließlich hatte mich ein Mitarbeiter des Jugendamts aufgesammelt, mir aufgrund meiner vermeintlichen Amnesie den Namen Robin verpasst und mich in eine Einrichtung für Jugendliche mit Problemen geschickt. Zunächst war ich in einem vollkommen überfüllten Heim untergebracht worden, doch schon nach ein paar Wochen (als sich zeigte, dass ich arge Schwierigkeiten hatte, mich im normalen, menschlichen Alltag zurechtzufinden) war ich hierhergekommen.

Die Stadt hatte das alte Pfarrhaus in der Nähe des Strands so umgebaut, dass sich dort nun jeweils drei Mädchen zwischen vierzehn und achtzehn eine der vier Wohnungen teilen konnten. Und eigentlich kamen wir auch ganz gut klar. Bloß heute war alles irgendwie … ein wenig durcheinander. Aber vielleicht erschien es mir bei meinen strapazierten Nerven auch nur so.

Als ich gegen Viertel vor sieben meinen Spülmaschinendienst verrichtete und anschließend den Tisch für das Abendessen deckte, schallte jedenfalls lauter Gangster-Rap aus Louisas Zimmer. Übertönt wurde dieser nur von der Auseinandersetzung zwischen Andreas und Fiona, unserer dritten Mitbewohnerin, die sich über die Küchenanrichte hinweg anschrien.

»Das ist so unfair!« Fiona fuchtelte mit der Teekanne, die sie eigentlich befüllen sollte, in der Luft herum. Sie ging wie ich in die Elfte und mochte Kleider im Retro-Look und düstere Schwarz-Weiß-Filme. Ach ja, und heute Nacht hatte sie unerlaubten Herrenbesuch gehabt. »Jonas ist die Liebe meines Lebens! Nichts und niemand kann uns trennen.«

Übrigens hatte sie auch einen gewissen Hang zur Melodramatik.

»Vielleicht hilft er dir ja dann dabei, im nächsten Monat die Wäsche für alle zu machen«, konterte Andreas, der wiederum ein Faible für Disziplinarmaßnahmen hatte.

Er war um die fünfzig, erst seit knapp vier Wochen unser Sozialarbeiter und hing die meiste Zeit mit seinem Smartphone im Wohnzimmer herum, wo er Nachrichten an wer weiß wen tippte (vielleicht auf einer Onlinedating-App?) und sich die Haare raufte, wenn er es wieder einmal nicht schaffte, den Touchscreen korrekt zu bedienen. Außer zu den gemeinsamen Mahlzeiten oder um (so wie jetzt) Strafen zu verhängen, bewegte er sich eigentlich kaum von seinem Platz auf der Couch weg.

»Einen ganzen Monat?«, empörte sich Fiona und knallte die Teekanne auf die Arbeitsfläche.

Ich verteilte weiter Besteck und Teller und hoffte, dass sie sich bald einkriegen würde. Was Andreas verfügte, war in diesem Haus nun einmal Gesetz. Gerecht oder nicht, da würden auch Diskussionen nichts bringen.

Leider sah Fiona das anders. Als wir zwanzig Minuten später alle am Tisch saßen, redete sie immer noch auf ihn ein. Louisa und ich widmeten uns derweil schweigend unseren Käsebroten und versuchten, die beiden zu ignorieren.

Seit ihrem Zusammenstoß mit den Handy-Zerstörerinnen wirkte Louisa ein bisschen mitgenommen. Ihr war wohl genauso wenig nach einer Unterhaltung zumute wie mir.

So gesehen war es eigentlich ganz praktisch, dass alle gerade ihre eigenen Probleme hatten und niemandem aufzufallen schien, wie meine Hand zitterte, als ich nach dem Käsemesser griff.

Der Donnerdrache hatte mich viel zu sehr aus dem Konzept gebracht. Meine Kräfte einzusetzen, war so leichtsinnig gewesen! Definitiv die größte Dummheit, zu der ich mich in den letzten viereinhalb Jahren hatte hinreißen lassen. Was, wenn die beiden Hexer mich bemerkt hätten? Wenn sie mich gesehen und womöglich sogar erkannt hätten? Obwohl ich mein Haar inzwischen dunkel färbte, die Gefahr war längst nicht gebannt. Und wenn meine Familie mich jemals in die Finger bekommen sollte …

Ich schluckte.

Wer unter dem Meer Verrat beging, konnte nicht auf Gnade hoffen. Egal, wie leid mir tat, was damals an meinem zwölften Geburtstag so schiefgelaufen war, die Königin verzieh niemals. Selbst mit ihrem Gemahl, meinem Vater, dem abtrünnigen Herzog, hatte sie, so hieß es, kurzen Prozess gemacht.

Doch was, bei Neptuns Bart, hatte einen ausgewachsenen Anderen überhaupt an Land verschlagen? Die Hexen taten seit Tausenden von Jahren alles, um die Menschen vor diesen Biestern zu schützen. Im Mittelalter hatte es so manchen Zwischenfall gegeben. Damals waren sogar nicht wenige der großen Handelsschiffe dabei draufgegangen, okay. Aber das war meistens fernab der Küsten inmitten der Weiten der See geschehen und –

»Robin?«, riss Louisa mich aus meinen Gedanken.

Ich blinzelte. Erst jetzt fiel mir auf, dass Fiona und Andreas gar nicht mehr stritten. Stattdessen sahen alle am Tisch mich erwartungsvoll an.

»Äh … «, stammelte ich. »Wie bitte?«

Andreas hob die Brauen. »Was du nach der Schule noch getrieben hast, habe ich gefragt. Irgendwelche … na ja … Aktivitäten? Ein neues Hobby oder so?«

»Hä?«, machte ich wenig geistreich.

»Du warst spät zu Hause. Bist in den Regen gekommen, oder?«, versuchte Andreas es weiter, schielte jedoch unverkennbar auf sein Handy, wobei er so tat, als zupfte er nur den Saum seines blau-grün gemusterten Fleecepullovers zurecht (wenn er wirklich online datete, hatte er auf seinem Profilbild hoffentlich ein anderes Outfit an).

Ich blinzelte. Neuerdings versuchte er es leider häufiger mit diesem komischen aufgesetzten Smalltalk bei mir. Louisas Theorie dazu war, dass er mich als Übungsobjekt für seine zukünftigen Flirts auserkoren hatte (wobei er noch seeeehr viel Training brauchen würde). Fiona hingegen behauptete, Andreas wäre schlicht nicht in der Lage, sozial zu interagieren, und wegen meiner schweigsamen Art fiele es ihm bei mir von uns dreien noch am leichtesten, Interesse vorzuheucheln. Ich für meinen Teil fand das Ganze einfach nur nervig.

»Schon gut. Anscheinend träumst du mal wieder von fernen Welten, was?« Er lachte gekünstelt und schenkte sich Tee nach.

»Sorry, ich bin echt müde. Hab letzte Nacht total schlecht geschlafen«, log ich und wollte mich wieder meinem Brot zuwenden.

»Mhm.« Andreas bedachte Fiona mit einem weiteren strafenden Blick.

»Also so laut waren Jonas und ich garantiert nicht.«

»Nun …«, murmelte Andreas.

Fiona presste die Lippen aufeinander. »Robin? Wir haben dich nicht geweckt, oder?«

»Nein«, sagte ich. »Es lag an einem Albtraum.« Jetzt schob ich meinen Teller doch von mir.

Das Pochen hinter meinen Augen verstärkte sich, während eine Sturmbö vor dem Fenster heulte, die verdächtig nach dem Ostwind klang. Dazu kamen das Locken der See und die Last all der Erinnerungen an meine Kindheit in einem fernen, grausamen Königreich, die sich bereits wieder emporkämpfen wollten …

Es reichte, ich hatte genug. Nach diesem Nachmittag kostete es schon viel zu viel Kraft, allein hier zu sitzen und einfach nur so zu tun, als wäre ich Robin. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich spürte, wie mir Schweißperlen auf die Stirn traten.

»Du bist aber ganz schön blass, ist alles okay?«, fragte Louisa.

Auch Andreas’ Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Er musterte mich prüfend, als ob er sich fragte, wen ich heute in meinem Zimmer versteckt haben mochte.

Oder war ihm meine Verletzung vorhin etwa doch nicht entgangen?

»Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Mein, äh, Kreislauf spielt verrückt. Darf ich bitte aufstehen?«

»Eigentlich –«, begann Andreas, doch Louisa fiel ihm ins Wort.

»Ich übernehme die Spülmaschine«, bot sie an. Louisa, die normalerweise jeder Form von Hausarbeit aus dem Weg zu gehen versuchte. Offenbar wollte sie sich revanchieren.

»Dann ausnahmsweise«, sagte Andreas.

»Danke«, nuschelte ich und stand auf. Mit langen Schritten durchquerte ich den Flur zu meinem Zimmer. Ich musste mich anstrengen, nicht zu rennen.

Aber auch, als ich die Tür hinter mir ins Schloss drückte und daran mit dem Rücken zu Boden sank, hämmerte mein Herz noch in meiner Brust. Als wollte es davongaloppieren und mich dazu überreden, mit ihm zu fliehen. Bloß, wohin hätte ich gehen sollen? Ich konzentrierte mich darauf, so langsam wie möglich ein- und wieder auszuatmen. Ein und wieder aus …

Ich konnte das hier, ich … musste mich nur beruhigen und mich auf meine Wurzeln besinnen. Ja, genau!

Einst hatten wir Hexen schließlich ganz selbstverständlich unter den Menschen gelebt. Wir waren Menschen, auch wenn wir es uns nur ungern eingestanden. Menschen mit magischer Begabung, die Ernten beschützten und das Wetter lenkten – aber immer noch Menschen. In die Untiefen der Meere waren wir erst viel später gesiedelt, damals, als die Zivilisation sich entwickelte und diejenigen ohne Magie plötzlich danach lechzten, jedes Phänomen genau erklären und die Natur kontrollieren zu können. Als man uns zu jagen und zu foltern begann und auf grauenvollen Scheiterhaufen verbrannte.

Eines Tages hatten die Vorfahren meiner Familie keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als unser Volk ein für alle Mal in Sicherheit zu bringen. Fort, an den unerforschtesten aller unerforschten Orte dieser Erde: hinab in die Städte der Tiefsee. Ein radikaler, aber notwendiger Schritt. Doch wie gesagt, obwohl viele Jahrhunderte vergangen waren, in denen mein Volk sich an das Leben im Verborgenen, an Dunkelheit, Kälte und den Gesang der See gewöhnt hatte, konnten Hexen nach wie vor in der Menschenwelt leben.

Das hier war nun mein Zuhause.

Und dieser Zwischenfall mit dem Donnerdrachen würde daran nicht das Geringste ändern. Falls Marie und Vivien wirklich jemandem davon erzählten, was sie gesehen hatten, konnte ich immer noch das Gerücht in die Welt setzen, sie wären völlig high gewesen. Jeder wusste schließlich, dass sie kifften …

Ich nahm einen weiteren tiefen Atemzug, dann rappelte ich mich auf und entschied, diesen kompletten Nachmittag so rasch wie möglich zu vergessen. Ja, ich würde mich von jetzt an einfach weigern, daran zu denken, und weitermachen wie bisher. Als wäre rein gar nichts geschehen. Ha!

Eine simple Lösung.

Ein klarer Schnitt.

Punkt.

Nur so konnte ich meine Tarnung aufrechterhalten. Nur so würde ich am Leben bleiben.

Entschlossen marschierte ich ins Bad, um mir die Zähne zu putzen. Anschließend kehrte ich in mein Zimmer zurück, zog meinen Schlafanzug an und legte mich ins Bett. Kurz darauf ging ich im Geiste bereits den Stoff für die nächste Mathearbeit durch und obwohl meine Gedanken natürlich doch immer wieder abzuschweifen drohten, war Mathe zumindest so langweilig, dass ich allmählich ruhiger wurde …

Beinahe wäre ich schon weggedöst, da fiel mir allerdings ein, dass ich Bo nicht gefüttert hatte. Ächzend rollte ich mich auf den Bauch und tastete nach seinem Goldfischglas unter dem Bett. (Wir durften in der Wohngruppe offiziell keine Haustiere halten, doch er war das Einzige, das mir von meiner Vergangenheit geblieben war, also scherte ich mich nicht im Geringsten um diese dämliche Regel.)

»Sorry«, murmelte ich, während ich im Halbschlaf die Dose mit dem Fischfutter suchte. »Du musst hungrig sein.«

Bo schwamm ein wenig ärgerlich von innen gegen das Glas. Wasser schwappte über den Rand und bildete einen kleinen dunklen Fleck auf dem Teppich.

»Ich weiß, tut mir leid«, sagte ich, fand endlich, was ich brauchte, und zerbröselte ein paar der bunten Flocken auf der Wasseroberfläche. Dann schob ich das Glas zurück in das Versteck unter dem Bett und glitt fast im gleichen Moment endgültig in ein Meer aus wirbelnden, wirren Träumen.

Träume, die vollkommen frei von Donnerdrachen waren. Immerhin.

Stattdessen befand ich mich darin, wie so oft, im Reich meiner Mutter. Ich war zu Hause im Schloss und lief einen der langen Felsenkorridore entlang, deren Wände mit Muscheln und den versteinerten Resten bizarrer Urzeitwesen verziert waren. Erhellt wurde der Gang von Leuchtquallen, die in den in regelmäßigen Abständen angebrachten Glaskugeln schwammen und das Perlmutt des Fußbodens geheimnisvoll schimmern ließen.

Wie damals an meinem zwölften Geburtstag trug ich auch im Traum ein funkelndes Diadem auf dem Kopf. Dazu lag das Amulett der Winde, einst aus dem Metall des Urkessels der Götter geschmiedet, zu Ehren meines besonderen Tages um meinen Hals. Und genau wie damals raschelte mein Kleid verdächtig, als ich mich an den Wachen vorbei zur Treppe schlich, die zu den Kellergewölben hinabführte … Doch heute klang dieses Rascheln irgendwie anders, als wäre da nicht bloß Meerseide, die über ausgetretene Stufen strich, sondern noch etwas … Das Wispern, Summen und Heulen des Ostwinds, der mich warnen wollte?

Aber das konnte natürlich nicht sein. Ich erinnerte mich an jede Einzelheit jener schrecklichen Nacht und der Ostwind war nicht –

Ich hastete weiter in die Tiefe. Obwohl ich diesen Traum bereits viele Male geträumt hatte, konnte ich nicht anhalten. Sosehr ich auch versuchte, auf den Absätzen meiner samtenen Pantöffelchen kehrtzumachen, den Kerkern den Rücken zuzuwenden und einfach weiter die Prinzessin zu sein, die mein Volk sich wünschte – es ging nicht. Als würde ein unsichtbares Band mich weiter und weiter voranziehen. Als wäre die Erinnerung an damals unausweichlich.

Vermutlich wollte irgendetwas in meinem Innern mich dazu zwingen, meine dunkelste Stunde wieder und wieder und wieder zu erleben. Und nun hatte sich wohl auch noch die Stimme des Ostwindes vorgenommen, mich zu schikanieren. Na super!

Unaufhaltsam bahnte ich mir also auch heute meinen Weg durch das Labyrinth aus Zellen und Wachstuben, in dem es weder Quallen noch andere Lichtquellen gab. Stattdessen hing der Geruch von Verzweiflung in der stickigen Luft und das Rauschen der See klang hier unten seltsam dumpf und bedrohlich.

Wie grauenhaft musste es sein, sein gesamtes Leben in einer dieser Zellen zu verbringen!

Eine Gänsehaut kroch über meinen Nacken, während ich mich zum gefühlt tausendsten Mal am schlaksigen neuen Lehrling des Kerkermeisters vorbeischlich, der in einer Ecke jenes finsteren Gangs eingenickt war und leise schnarchte. Jenes Gangs, an dessen Ende ein seit Generationen gequälter Gefangener darauf hoffte, von mir befreit zu werden …

Was ich da tat, war natürlich Hochverrat. Sogar viel mehr als das.

Aber ich konnte es nicht länger zulassen.

Eilig raffte ich meine Röcke noch ein bisschen mehr zusammen, um sie am Rascheln zu hindern, und beschleunigte meine Schritte. Das verbotene Verlies lag vor mir und schließlich griff ich nach dem Amulett der Winde und schob es in das erste der zahlreichen Schlösser. Es ließ sich tatsächlich wie ein Schlüssel darin herumdrehen. Schon vibrierte der Boden unter meinen Füßen.

Ich hasste dieses Gefühl, hasste diese Erinnerung. Mein Unterbewusstsein würde mir wieder einmal alles haarklein vor Augen führen: wie ich die Tür öffnete und das Orakel befreite. Wie ich dabei versehentlich die Schutzflüche Ihrer Majestät aktivierte und eine Kettenreaktion auslöste, die den halben Kerker in Schutt und Asche legte. Und natürlich auch, wie das Amulett der Winde bei alledem irgendwie abhandenkam.

Ich umklammerte den Talisman mit beiden Händen, gerade so, als bestünde noch eine Chance, ihn meiner Mutter zurückzugeben.

Da ertönte plötzlich ein weiteres Geräusch, das es zuvor in keinem meiner Träume gegeben hatte: Es war ein Knall, und zwar ein so lauter, dass ich erschrocken aus dem Schlaf fuhr. Fröstelnd blinzelte ich in die Dunkelheit.

Dies war definitiv die Menschenwelt und nicht der düstere Palast von Atlantis. Ich lag in meinem Bett in der WG, kein Zweifel. Bloß, wieso war es so kalt?

»Ist alles in Ordnung?«, rief Louisa von nebenan.

»Mir geht’s gut«, murmelte ich, noch immer verwirrt und frierend und –

»Krasser Sturm, was?«, fuhr Louisa fort. »Ist irgendwas bei dir kaputtgegangen?«

»Äh …« Noch einmal blinzelte ich, dann fiel mein Blick auf das Fenster und ich war endgültig wach.

Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett, im nächsten Moment lehnte ich mich bereits über das Fensterbrett in die Nacht hinaus und angelte nach dem Griff. Die Scheiben klirrten, als ich den Flügel wieder zuzog, während eine weitere Bö daran zerrte.

»Der Wind hat bloß mein Fenster aufschlagen lassen«, erklärte ich Louisa durch die Wand. »Aber ich hab’s wieder geschlossen. Alles okay.«

»Und mein Besuch soll gestern zu laut gewesen sein?«, beschwerte sich derweil Fiona durch die Wand der gegenüberliegenden Zimmerseite, während Andreas plötzlich in meiner Tür stand und mir mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchtete.

»Was ist hier los?«, wollte er wissen. Er trug einen gestreiften Schlafanzug und Badeschlappen und schien wild entschlossen, jedweden männlichen Gast mitten hinaus ins Unwetter zu treiben.

»Sorry«, murmelte ich. »Der Wind.« Ich nickte in Richtung des uralten Fensters, gegen das nun prasselnder Regen peitschte.

»Aha.«

Andreas ließ den Lichtkegel der Taschenlampe zur Sicherheit trotzdem noch einmal durchs Zimmer gleiten, schaute in alle Ecken und kurz sogar unters Bett (zum Glück nicht bis in die hinterste Ecke, wo Bos Goldfischglas stand), dann endlich verzog er sich wieder und ich warf mich erschöpft zurück in die Kissen.

Wenigstens das Wetter da draußen war kein weiterer Grund zur Aufregung. Nur ein kleiner, allenfalls ein mittlerer Sturm, nichts Ungewöhnliches in dieser Region.

Aber der Wind kam in dieser Nacht eindeutig von Osten und in seinem Wispern und Summen und Heulen schien tatsächlich so etwas wie eine Warnung zu liegen.