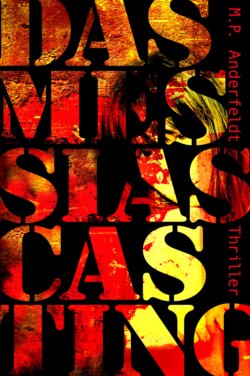

Читать книгу Das Messias Casting - M.P. Anderfeldt - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Unterwegs

ОглавлениеJammerschade, dass ich die Blonde später nicht mehr sah, weil Anderson und die Leute, denen er Bericht erstattete, tatsächlich angetan waren von meiner Idee. Ich opferte mein Liebesglück auf dem Altar meines Erfolgs. Sozusagen.

Jedenfalls saß ich ein paar Stunden später in einem Hubschrauber, umgeben von klug aussehenden Brillenträgern, die meine Idee und die weitere Vorgehensweise mit mir diskutieren wollten. Und die Frage, ob ich wirklich daran glaubte. Komische Frage an einen Werbefuzzy. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals ein Kunde gefragt hätte, ob ich seine Schokolade tatsächlich für die beste der Welt hielt. Was sollte ich also sagen? Hing von meiner Antwort ab, ob ich weiter gebucht wurde? Also machte ich eine Pause, wiegte den Kopf und ließ durchblicken, dass es ja nicht darauf ankomme, was ich glaubte.

Es gibt eine tiefe Werberweisheit, die meist dann hervorgekramt wird, wenn man mal wieder etwas fabriziert hat, das so richtig scheiße ist: Dem Fisch muss der Wurm schmecken, nicht dem Angler.

Naja, wir suchten erst einmal einen geeigneten Wurm. Die Ausführung hat mich eigentlich schon immer gelangweilt, ich bin eher der Typ, der die Idee beisteuert und die lästige Ausarbeitung den anderen überlässt. Seitdem ich frei arbeitete, sorgte außerdem meist schon mein relativ hoher Tagessatz dafür, dass es so lief und irgendein Festangestellter oder Junior sich dann mit der Exekution meiner Idee herumärgern musste. Obwohl ich pflichtschuldig jedes Mal anbot, an der Idee weiterzuarbeiten.

Aber diesmal wollten sie mich – richtig lange. Und bei dem Kunden spielte Geld offensichtlich ohnehin keine Rolle. Ich beschloss, so lange in der warmen Badewanne des Erfolgs (und des Geldes) liegen zu bleiben, wie es ging. So eine Chance, dachte ich mir, kommt vielleicht nie mehr im Leben. Ach ja, und die Welt zu retten war ja auch ein stärkerer Anreiz als den Leuten eine bestimmte Marke für Zuckerwasser schmackhaft zu machen. Nur schade, dass ich vermutlich niemals jemandem davon würde erzählen können.

Mit großem Genuss malte ich mir immer wieder aus, was ich später mit der ganzen Kohle anstellen wollte. Normalerweise bin ich für Reisen sehr zu haben, aber da der Job diesmal hauptsächlich darin zu bestehen versprach, um die Welt zu fliegen, dachte ich, dass ich diesmal eher keine Lust auf noch mehr davon haben würde. Ich spielte mit dem Gedanken, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, ein Rennrad mit allem Drum und Dran. Ich würde einfach in den Fahrradladen gehen, wo sich mich ausgelacht hatten, als ich nach einem Fahrrad unter 400 Euro gefragt hatte, und mir eines mit den edelsten und teuersten Komponenten bauen lassen. Aha der Umwerfer mit dem schicken italienischen Namen kostet 499 Euro? Was ist überhaupt ein Umwerfer – ach egal, ich bauen sie ihn ein. Es sei denn, Sie haben noch einen besseren. Außerdem werde ich mir endlich den sündhaft teuren Whisky kaufen, den dieser Online-Händler immer in seinem Newsletter bewirbt. Den, von dem nur 500 Flaschen abgefüllt wurden. Und dann würde ich mir noch 1000 weitere kleine und große Wünsche erfüllen. Warum nicht? Man lebt schließlich nur einmal.

Die nächsten Wochen erlebte ich wie in einem verwirrenden Traum – es schien mir, als ob ich die ganze Welt nur durch die getönten Scheiben von Limousinen wahrnahm. Wir waren in Ländern und Gegenden unterwegs, die ich oft nicht mal mit Namen kannte und überall wurden wir mit größter Aufmerksamkeit behandelt. Wir stiegen in den besten Hotels ab und wo es keine gab, bewirtete uns eine hochgestellte Persönlichkeit als persönliche Gäste. Stets war dafür gesorgt, dass es uns an nichts fehlte. Und das, obwohl niemand wusste – niemand wissen durfte – warum wir da waren. Ich fühlte mich wie in einem Film. Wir rauschten in Konvois von Limousinen oder Geländewagen über staubige Landstraßen und durch enge Gassen historischer Altstädte, die eigens für uns abgesperrt waren. Oft begleiteten uns Polizisten auf Motorrädern und machten uns den Weg frei. Ich fragte mich, für wen uns die Menschen hielten, die verwundert am Straßenrand standen und die wir in einer Staubwolke zurückließen. Vermutlich dachten sie, wir sind Politiker oder reiche Investoren oder so etwas.

Meine Begleiter und ich sprachen mit dutzenden potenzieller Kandidaten, meist jungen Männern. Die »Zentrale«, wie sie unseren Auftraggeber nannten, hatte einen Test entwickelt, der uns bei der Suche helfen sollte, aber ich verließ mich lieber auf mein Gefühl. Was auch immer das bedeutete, denn immer wieder plagten mich Zweifel an meiner Idee. War sie wirklich durchführbar? Konnte sie funktionieren? Würden uns die Leute nicht sofort durchschauen? Und gab es überhaupt so etwas wie ein »universelles« Charisma? Selbst der größte Megastar hatte ja Gegner. Während die Fans ihren Star anbeteten und fasziniert an seinen Lippen hingen, fanden andere ihn regelmäßig doof und arrogant. Aber das musste man wohl in Kauf nehmen, selbst Jesus hatte ja offensichtlich nicht nur Fans gehabt, sonst hätten sie ihn kaum gekreuzigt.

Mir war nicht klar, wie wir verhindern konnten, dass uns die Leute auf die Schliche kämen. Das wäre fatal gewesen. Vermutlich würden nach Abschluss des Projekts alle daran Beteiligten getötet; so wie die Pharaonen die Bauarbeiter umbringen ließen, die wussten, wo sich der Geheimgang in ihre Grabkammer befand. Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger gefiel mir dieser Gedanke.

Am Besten wäre es natürlich gewesen, eine ganz neue Persönlichkeit mit komplett von uns erdachter bzw. gefakter Vorgeschichte zu schaffen – und ich bilde mir ein, in einem Nebensatz gehört zu haben, dass ein anderes Team an einem derartigen Projekt arbeitete. Angesichts unserer vernetzten Welt konnte ich mir aber kaum vorstellen, dass dieser Ansatz von Erfolg gekrönt sein würde. Kein Mensch war ein unbeschriebenes Blatt und früher oder später würde jemand dem »Falschen Fuffziger« auf die Schliche kommen und dann wäre die Kacke so richtig am Dampfen. Es gibt für eine Marke nichts Schlimmeres, als ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das gäbe mit Sicherheit einen riesigen Skandal und wir könnten einpacken. Ach ja, und das Ende der Menschheit wäre es wahrscheinlich auch, wie Anderson so nett gesagt hatte.

Es galt also, eine Person zu finden, die zum einen eine gewisse Authentizität mitbrachte – und zum andern die Inhalte kommunizieren würde, die wir uns vorstellten. Welche auch immer das waren. Ich denke, auch damit beschäftigte sich eine andere Gruppe.

Naja, dachte ich, so schwer kann es doch nicht sein, etwas Passendes zu finden. Ich erinnere mich genau an einen jungen Mann, unheimlich gutaussehend, charismatisch bis in die Haarspitzen und mit einem Blick wie Feuer und Eis, so intensiv, dass Frauen sich Luft zufächelten und Männer sich erst einmal hinsetzten, wenn er sie ansah. Die Luft knisterte geradezu, wenn er einen Raum betrat. Der ist es, dachte ich. Ich ließ mir ein Foto von ihm geben und hielt es prüfend neben Satsukis Bild, überzeugt, dass der junge Mann das Mädchen locker ausstechen würde.

Und fluchte erst einmal. Verdammt, neben dem Mädchen sah er aus wie ein Idiot. Der abgrundtiefen Hoffnungslosigkeit, die aus Satsukis unscharfem Bild sprach, hatte er nichts entgegenzusetzen. Sein Glutblick wirkte auf einmal lächerlich und aufgesetzt. Er sah aus wie ein Vorstadt-Casanova. Welche goldenen Worte und tiefen Weisheiten wir ihm auch in den Mund legten, neben Satsukis stummer Botschaft würde es wirken wie Reklame für ein Waschmittel. Womöglich würde sich die Suche doch schwieriger gestalten als ich erwartet hatte.

Ich glaube, auch meine Mitreisenden hatten große Hoffnungen in den Mann gesetzt. Die Enttäuschung stand ihnen ins Gesicht geschrieben, als der Test eine nur geringe Eignung ergab.

Alle paar Tage unterrichtete unsere Führung uns von der aktuellen Entwicklung. Demnach stieg die Zahl der Selbstmorde immer noch an. Mitarbeiter der Zentrale hatten errechnet, dass ab einer gewissen Anzahl an »Vorfällen« eine kritische Masse erreicht sein würde, die dann jegliche Heimlichkeit überflüssig machen würde, weil es sich einfach nicht mehr geheimhalten ließ. Trotz aller Kontrolle würde sich die Wahrheit über die sozialen Netzwerke und von Mund zu Mund so rasch ausbreiten, dass wir das nicht mehr unterbinden könnten. »Wir« im Sinne der ›Zentrale‹ und der Organisationen, die mutmaßlich dahinterstanden. Dann würde es mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer Massenpanik kommen. Je nach Statistik rechneten sie damit, dass dieser Zeitpunkt in schlimmstenfalls vier und bestenfalls 30 Wochen erreicht sein würde. Besonders fürchteten sie Selbstmorde Prominenter oder solche vor laufender Kamera, da sie sich nur schwer verheimlichen ließen. Auch mit der Aufgabe, solche Spezialfälle möglichst zu unterbinden, war offensichtlich eine Gruppe betraut.

Ich erinnerte mich an Mia und mein Versprechen, mich bald wieder bei ihr zu melden und bekam ein schlechtes Gewissen. Kurz entschlossen ging ich auf mein Zimmer, griff zum Telefon und wählte ihre Nummer.

Das Freizeichen klang weit entfernt und irgendwie fremd. Nach etwa einer halben Minute nahm Mias Mutter ab. Meine Schwägerin Claudia. »Oh, du bist es. Mia hat versucht, dich zu erreichen, aber du bist ja wohl incomunicado.« Der aggressive Ton in ihrer Stimme entging mir nicht, obwohl mir schleierhaft war, warum sie sauer auf mich war.

»Tut mir leid, ich habe da diesen Job …«

»Ja, ja, schon gut. Bevor ich sie dir gebe, solltest du wissen, dass sie völlig fertig ist. Mit ihrem Freund ist wohl Schluss oder so.« In diesem Augenblick fielen mir tausend Sachen gleichzeitig ein. Mia mit aufgeschlitzten Pulsadern. Mia, die sich vor einen Zug wirft. Mia, die sich auf dem Dachboden erhängt. Mia mit dem gleichen Blick wie Satsuki auf dem Poster. Oh, mein Gott. Sie durfte sich nichts antun. Das konnte ich nicht zulassen. Plötzlich hatte ich einen dicken Kloß im Hals.

»Hör mir gut zu, Claudia«, sagte ich und bemühte mich, dass meine Stimme nicht zitterte. »Passt gut auf Mia auf, ja? Ich will nicht, dass ihr etwas geschieht.«

Claudia schien völlig überrascht. »Ach, die fängt sich schon wieder. Der erste Liebeskummer im Leben, da mussten wir alle mal durch. Vielleicht erlebst du ja auch noch irgendwann deine erste Liebe.« Sie kicherte.

»Kümmert euch trotzdem gut um sie, ja?«

»Ja, ähm, … klar …« Claudia klang erstaunt. Ich war nicht einmal auf ihre kleine Stichelei eingegangen. So ernst kannte sie mich wohl nicht. »Ich geb sie dir mal, sie kommt gerade zur Tür rein.«

»Onkel Stefan,« hörte ich Claudias Stimme mit fragendem Tonfall, ›willst du mit ihm sprechen‹, sollte das heißen.

Ich vernahm Mias Stimme. »Ich geh auf mein Zimmer«, presste sie hervor. Schnelle, leichtfüßige Schritte auf der Treppe. Eine Tür knallte zu. Es raschelte. Ich stellte mir vor, dass sie auf ihrem Bett saß, an die Wand gelehnt und die Beine so hochgezogen, dass ihre Knie die Ohren fast berührten. Ob sie noch ihre »Schneekönigin«-Bettwäsche hatte? Nein, gewiss nicht mehr. Was gefiel einem Mädchen in ihrem Alter?

»Stefan?«

»Hallo Mia, ich …« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das war aber auch nicht nötig. Smalltalk hatten wir noch nie gebraucht, ich hoffe, dass das noch lange so bleiben würde.

»Also«, begann Mia und dann erzählte sie mir alles. Bastian war ein Schwein: Obwohl er offiziell und ›ganz richtig‹ mit ihr ging, hatte er mit anderen Mädchen angebandelt und war sogar wild knutschend mit einer anderen im Freibad gesehen worden. Unter Tränen berichtete sie mir, wie sie ihn zur Rede gestellt hatte und er einfach alles zugegeben hatte. Als wäre das überhaupt keine große Sache. ›Okay, machen wir eben Schluss, was?‹, hatte er gesagt. Dann war er aufgestanden und aus ihrem Leben verschwunden. Natürlich nicht so richtig, weil er ja auf die gleiche Schule ging, was die Sache aber nur noch schlimmer machte.

Ich beruhigte meine Nichte, so gut ich konnte. Erzählte ihr, dass es noch andere hübsche Jungs gab, dass er sowieso nicht der richtige gewesen sei und andere Allgemeinplätze. Mir fiel nichts Besseres ein, aber ich meinte es ehrlich. Es gibt noch mehr Fische im Meer – so dumm das auch klingt, ist das nicht die Wahrheit?

»Hast du das auch gemacht?«, fragte sie mich unter Tränen. »Bist du auch so ein … so ein …«

»Scheißtyp?«, half ich ihr. Ich dachte nach. Sollte ich lügen? Nein, ich hatte sie noch nie angelogen, das brachte ich nicht übers Herz. »Ja, Mia. Ich habe das auch gemacht. Ich mache das immer noch. Ich bin immer wieder ein Arschloch, wenn es um Beziehungen geht. Ich verletze und bin verletzt worden.«

Sie sagte nichts. Hätte ich das nicht sagen sollen? Sie hatte eine ehrliche Antwort verdient. »So ist das Leben, Mia. Wir tun anderen weh und man tut uns weh. Wenn wir keinen Schmerz mehr fühlen, sind wir tot.«

Wieder schwieg sie. Dann antwortete sie: »Das ist aber ganz schön kacke.«

Ich musste schmunzeln und hoffte, dass sie es nicht hörte. Aber eigentlich hatte sie recht. Ich hätte ihr irgendwas erzählen können, dass das nötig ist, wegen der Evolution und so was und dass so sichergestellt ist, dass der bestmögliche Partner gefunden wird. Das mochte auch zutreffen, aber, verdammt noch mal, sie hatte recht.

»Ja, das ist manchmal richtig Scheiße. Und doch … Ich weiß nicht, vielleicht ist die Liebe auch deshalb so schön, weil immer die Gefahr besteht, verletzt zu werden. Man öffnet sich, zeigt seine verwundbarste Seite und hofft, irgendwann jemanden zu finden, der einem nicht wehtut, sondern heilt.«

»Mensch, Stefan«, schniefte sie. »Das ist ja richtig gut.« Ich hörte, dass sie lächelte und das erfüllte mich mit einem tiefen Glücksgefühl.

»Danke. Den Spruch habe ich in einem Glückskeks gefunden.«

»Ich glaube dir kein Wort.«

»Okay, du hast mich durchschaut. Sag aber deinen Eltern nicht, dass dein Onkel Stefan auf seine alten Tage tiefsinnig geworden ist.«

»Ehrenwort.«

»Indianer-Ehrenwort?«

»Indianer-Ehrenwort? Mann, Stefan … ich bin doch keine fünf mehr.« Sie war so entrüstet über diesen Ausdruck, dass ich grinsen musste.

Wir sprachen noch über dieses und jenes, und als ich das Gefühl hatte, dass sie sich halbwegs im Griff hatte, verabschiedete ich mich und legte auf. Danach lag ich noch lange in meinem Bett und starrte die stuckverzierte Decke an. Wir müssen etwas finden. Irgendwie auch für Mia.

Für Mia, meinen kleinen Sonnenschein.