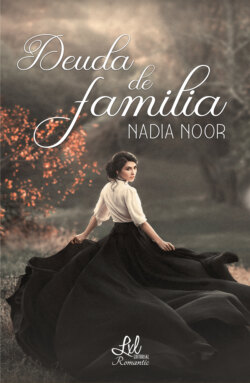

Читать книгу Deuda de familia - Nadia Noor - Страница 11

ОглавлениеCapítulo 5

Las deudas de juego son sagradas

La misa en honor a Rafael se celebró dos días más tarde en la pequeña capilla de la hacienda. Asistieron pocos amigos y conocidos, por lo que fue una ceremonia íntima y muy sentida. El pequeño corro, formado por los niños de los campesinos, arrancó alguna lágrima que otra al entonar la canción religiosa «Adiós, amo, buen camino».

La viuda de Rafael, vestida de riguroso negro, estuvo rodeada en todo momento por sus dos hijas: la mayor, enfrascada en su mundo preguntaba, de tanto en tanto, quién se había muerto y, la pequeña, que no paraba de llorar.

El calor sofocante de pleno agosto avivó los pasos de los asistentes hacia el cementerio y antes del mediodía, el cuerpo de Rafael descansaba en la cripta familiar junto a sus antepasados. Regresaron a la hacienda y después de que los pocos asistentes presentaran sus sinceras condolencias a la viuda y a sus hijas, se fueron retirando poco a poco. El barón de Casares al abandonar la hacienda se acercó a Patricia y mientras besaba su mano enguantada, se lamentó apenado.

—Lo siento tanto, fui uno de los últimos amigos en verle con vida. Debí advertirle e impedir la locura que cometió y desencadenó su infarto. Me siento culpable.

—¿Qué locura? —preguntó Patricia, desconcertada—. ¿De qué habla?

El barón de Casares rehuyó su mirada y se alejó en silencio, dejando a la viuda con la pregunta en la boca. Patricia se acercó a la mesa y tomó un vaso de limonada. El líquido, que estaba caliente, le provocó angustia y se sentó en una silla para reponerse. Abrió su abanico y comenzó a airearse la cara.

Por primera vez desde que había encontrado a su marido colgado de la viga de la biblioteca, se permitió pensar en aquello: «¿Qué motivos habrían empujado a Rafael a quitarse la vida?».

Sabía que la situación económica que atravesaban no era muy buena; sin embargo, la hacienda les daba de comer y, con seguridad, en breve, encontrarían un yerno rico, puesto que Natalia era una muchacha joven y muy bonita.

—Señora —una voz varonil muy profunda la sobresaltó—. Mi más sentido pésame.

Patricia alzó la vista sobresaltada. Frente a ella había un desconocido apuesto, vestido con chaqueta de pana en tono gris oscuro y camisa blanca bien almidonada.

—Gracias —inquirió molesta, al entender que todavía quedaban personas en la casa.

—¿Podríamos hablar un momento en privado? —preguntó el desconocido en un tono educado, pero al mismo tiempo imperativo—. Necesito enseñarle algo.

—¡¿Ahora?! —exclamó alarmada ante su atrevimiento—. ¿Quién molestaría a una viuda momentos después de enterrar a su marido?

—Sí, ahora —siguió insistiendo el desconocido. Su mirada penetrante reflejaba determinación y su presencia poderosa no admitía negativa—. Me temo que es urgente.

Ante aquella falta de tacto y delicadeza, Patricia reaccionó y se levantó de la silla. Recogió los pliegues de su vestido oscuro que se interponían entre sus piernas, y dio grandes zancadas en dirección hacia la salita de estar. Entró y dio paso al desconocido. Este avanzó hacia la estancia y depositó sobre la mesa una cartera cuadrada. Rebuscó dentro de ella y sacó unos papeles.

—¿Qué es esto? —preguntó intrigada.

—Las escrituras de esta hacienda y de su casa de la ciudad —le respondió el hombre con voz clara y potente.

La sorpresa cruzó el rostro de Patricia, al tiempo que sintió las rudas baldosas bailar debajo de sus pies y el techo caérsele encima.

—¿Y por qué están en su poder? —consiguió balbucear más asustada de lo que pretendía, puesto que una atroz teoría comenzaba a tomar forma en su cabeza.

—Porque… me pertenecen —respondió sereno—. Su marido me las entregó como deuda de juego.

Deuda de juego. Escrituras. Rafael colgado de la viga. ¡No!

Las piernas le fallaron y Patricia se desequilibró e instintivamente apoyó las manos en el borde de la mesa. El desconocido la ayudó a sentarse en la silla y le acercó un vaso de agua. Ella intentó tomar un sorbo, pero la garganta agarrotada le impidió tragar. El sofocante calor la abrasó y la angustia volvió a apoderarse de ella, por lo que extendió el abanico y comenzó a airearse la cara.

—Siento informarle así… de la situación —se excusó él conmovido por su estado—. Soy un hombre ocupado y me encuentro aquí de paso. Lamento decirle que he de ejecutar las hipotecas lo antes posible.

—¿Cómo qué ejecutarlas? —chilló la viuda con la mirada desorbitada—. Es mi casa y la de mis hijas. Vayamos por partes: ¿quién es usted?

—Soy Robert Conde —se presentó, al tiempo que hizo una leve inclinación con la cabeza en señal de respeto—. Siento su delicada situación, pero, como entenderá, no hay nada que yo pueda hacer. Supongo que ya sabrá que las deudas de juego son sagradas. Le daré una semana en deferencia a su situación de viuda y la dejaré elegir: me puede entregar las propiedades o el equivalente.

—¡Es usted un sinvergüenza! —resolvió ella lanzándole una mirada llena de odio—. ¿Se da cuenta de que por su culpa mi marido ha fallecido?

—Señora, es una auténtica desgracia lo que le ha ocurrido a su marido, pero su muerte no tiene nada que ver conmigo. Fue él quien insistió en jugar avalado por las escrituras. Además, me imagino que disponen de otras propiedades, su marido no pudo haber sido tan inconsciente de jugarse a suerte sus dos únicas casas.

Patricia suspiró, sopesando en su mente la situación. Decidió no darle a aquel hombre más información de la necesaria.

—¿A cuánto asciende la deuda de mi difunto marido? —Se levantó de la silla y le miró con altanería como señal inequívoca de que tenía la situación bajo control.

—Cincuenta mil pesetas, señora. —Las cifras marearon a la viuda y volvió a sentarse—. Regresaré en una semana. Elija el modo de saldar la deuda, me es indiferente recibir el dinero o las propiedades.

—¿No hay ninguna otra posibilidad? —preguntó con voz cansada.

—¡Madre, Delia ha sufrido otro ataque!

Natalia entró acalorada en la sala de estar, interrumpiendo la conversación. Sus mejillas sonrosadas contrastaban con su vestimenta oscura.

Al encontrarse a su madre acompañada, se disculpó.

—Siento interrumpir, no sabía que tenía compañía. ¿Puede venir? —preguntó, mientras regresaba sobre sus pasos hacia la puerta.

—Natalia, ¿qué modales son esos? —la increpó su madre al tiempo que se levantaba apresurada y salía detrás de su hija menor.

Robert siguió a las dos mujeres y se encontraron a Delia tumbada en un sofá, presa de unos espasmos desagradables. Patricia comenzó a lamentarse, pidiendo sales a las criadas. Él se acercó a la cama y acomodó la cabeza de Delia sobre una almohada, inclinándola ligeramente hacia un lado.

—Necesito un plato hondo, toallas, vinagre y agua templada —le indicó él con tranquilidad a una ruborizada Natalia—. No es grave, pasará.

Ella obedeció sus órdenes y regresó con todo lo que le había pedido.

Robert impregnó la toalla dentro del agua y refrescó su cara. Después acercó el vinagre hacia su nariz y le humedeció los labios. Delia dejó de escupir espumilla y los espasmos se convirtieron, poco a poco, en leves arcadas, hasta que desaparecieron por completo y su cuerpo frágil se relajó. Abrió los ojos desorientada y sonrió al encontrarse a su hermana en su campo visual. Natalia la abrazó y la acunó en sus brazos. Después, fijó su mirada oscura en el desconocido y le dijo agradecida:

—Gracias por su ayuda. Ningún médico nos dijo que el vinagre tuviera ese efecto.

Él inclinó la cabeza observándola durante un instante. Después le dio la espalda y se dirigió hacia la puerta. Patricia le siguió de cerca y, al llegar al pasillo, Robert se despidió.

—Regresando a su pregunta y, teniendo en cuenta la grave situación por la que están pasando, puede que me interese otra cosa a cambio de las escrituras.

—¿Cuál? —preguntó Patricia, esperanzada.

—Su hija, Natalia —contestó él con tranquilidad. Saludó con una leve inclinación de la cabeza y salió de la casa sin esperar la respuesta de la viuda.