Читать книгу Lotta und ich - Nicole Kunkel - Страница 14

Оглавление6

Kampf gegen Windmühlen

Nicole

Auseinandersetzungen mit Behörden, Ämtern und Versicherungen sind für mich gleichbedeutend mit einem Kampf gegen Windmühlen.

Und damit meine ich nicht die schnuckeligen Fachwerkmühlen aus Holz, sondern diese riesigen, unkaputtbaren Elektro-Windräder. Selbst der starke Hulk hätte seine Probleme, dagegen anzukämpfen. Ich wage mich einen Schritt vor, schöpfe Hoffnung, noch einen weiteren zu schaffen, und schon werde ich mindestens zehn zurückgepustet. Das ist Frust pur und macht mich auf Dauer mürbe. Anscheinend eine gut funktionierende Taktik bei diesen Institutionen.

Oft bin ich einfach nur müde und versuche vieles gar nicht erst.

Erschöpfung ist ein Zustand, der mir immer wieder aufs Neue beweist, wie wichtig es ist, gut mit den eigenen Kräften zu haushalten. Gleichzeitig lerne ich, dass immer etwas geht, selbst wenn ich denke, dass ich am Ende bin. Genau hier fängt dann die Gratwanderung an. Keine Ahnung, ob ich es jemals schaffe, ein Körpergefühl zu entwickeln, das mir sagt: »Stopp, Nicole. Es reicht.«

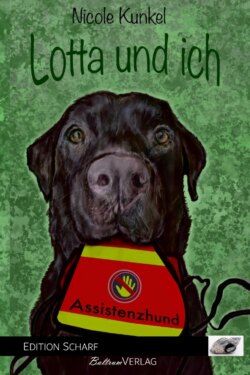

Ein Assistenzhund, der entsprechend trainiert wird, könnte mich darauf aufmerksam machen, wenn ich den Punkt mal wieder verpasse und über meine Belastungsgrenze sprinte.

Ich bemerke es nicht, übergehe oft diesen Punkt und tue Dinge, die ich besser lassen sollte. Was ist nötig und wichtig zu tun? Wann muss ich auf mich achtgeben, und gut zu mir sein?

Wann ist der Punkt der Überforderung? Bin ich nicht ständig überfordert? Verlangt mir dieses Leben nicht andauern Unmögliches ab, oder bin ich nur – wie so viele sagen, und vor allem aber meine eigene gemeine Stimme, – faul und unfähig?

Wie soll ich da die Balance finden und das tun, was erforderlich ist, um die eine entscheidende Veränderung herbeizuführen? Das lassen, das mir nur schadet und hoffnungslos ist.

Woher weiß ich, wann ein Kampf aussichtslos ist? Schließlich gibt es da noch die Sache mit den Behörden. Ja, das sind die wichtigen Angelegenheiten, um die man sich kümmern muss, egal was ist.

Ein Paradoxon der Extraklasse. Du musst diese Dinge regeln – immer aber vor allem dann, wenn du krank bist. Gerade dann. Ich will etwas an meinem Zustand ändern und trotz allem, müssen die Rechnungen weiterhin bezahlt werden. Wovon willst du leben, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Ich habe es zwar bis zur letzten Minute versucht, mich immer wieder auf die Arbeit geschleppt, blöderweise die Arbeitszeit reduziert, in der Hoffnung wenigstens eine Halbtagsstelle bewältigen zu können, aber da hatte ich mir mal wieder zu viel vorgenommen. Dabei war besonders die Arbeit in der Apotheke für mich in den letzten Jahren ein großer Halt, den ich mir hart erkämpft hatte. Vorne im Kundenverkehr hinter der Beratungstheke zu stehen und mich nicht mehr nur im Labor zu verstecken, war nicht immer leicht, aber die vielen positiven Erfahrungen, die ich mit den Kunden machen durfte, haben mir geholfen, den Mut zu behalten. Sie haben mich darin bestärkt, dass ich sowas doch kann: mit Menschen real interagieren und anderen helfen. Aber das war alles vor dem ganzen Operationshorror, der den bisherigen Erfolg meiner Trauma-Arbeit nicht nur wieder auf Null, sondern in den Minusbereich katapultiert hat.

Vor allem die älteren Kunden, die nicht nur für ihre regelmäßige Medikation in die Apotheke kamen, sondern hauptsächlich für einen Plausch, für den sozialen Austausch, haben mir damals geholfen. Ihre Einsamkeit war auch mein ständiger Begleiter und so trafen diese Menschen bei mir auf verständnisvolle Ohren und schenkten mir das Gefühl, etwas dagegen tun zu können.

Das Bewusstsein dafür, einen wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten, sogar etwas verändern zu können, ist in mir essenziell. Das ist die Kraft, die ich brauche, um weiterzumachen und auch schlechte Tage durchzustehen.

Nach der letzten großen Operation ging dann plötzlich gar nichts mehr. Es dauerte eine Weile, bis ich mir das eingestehen konnte. Ich wollte lange nicht wahrhaben, dass das Leben, in das ich mich fast zwanzig Jahre lang zurückgekämpft hatte, auf einmal so nicht mehr funktionierte. Es ging mir schlechter als jemals zuvor. Nichts half. Der tiefe Fall und der soziale Abstieg waren unvermeidbar.

Der Abgrund, der sich vor mir auftat, wurde mit jedem Tag größer und dunkler. Ich wollte kein Sozialfall werden. Dann lieber die Stunden reduzieren. Ich dachte, dass ich die halbe Arbeitszeit pro Woche packen könnte. Ein fataler Fehler. Obendrein haben diese vergeblichen Bemühungen, mich nachher unter das Existenzminimum katapultiert. Das Kranken- und Arbeitslosengeld sowie die Rente, die prozentual aus dem zuvor verdienten Lohn berechnet werden, sinken bei einem Teilzeitjob enorm. Dabei war das Krankengeld noch viel, im Vergleich zu dem finanziellen Loch, in das ich danach gefallen bin, als mein Anspruch nach anderthalb Jahren aufgebraucht war und ich von der Versicherung ausgemustert wurde.

Na ja, zum Glück haben wir überhaupt ein Sozialsystem, auch wenn es überarbeitungsbedürftig ist und einen Papierkrieg erfordert, der weltweit einzigartig ist.

Der Kampf mit Arbeitsamt, Jobcenter und Rentenversicherung hat fast zwei Jahre gedauert. Seit 2017 stapeln sich die Akten in ungeahnte Höhen.

Den Überblick in diesem Chaos zu behalten, ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich, aber ich versuche es.

In der ganzen Zeit werde ich hin- und hergeschoben. Keine Behörde fühlt sich für mich zuständig. Noch mehr Untersuchungen sowie völlig sinnfreie und oft demütigende Gutachten folgen. Ständig falle ich durch irgendein blödes Raster. Na hallo, roter Faden meines Lebens, da bist du ja wieder! Nirgendwo passe ich rein. Zum Arbeiten bin ich wegen meiner Krankheiten nicht vermittelbar. Maßnahmen zur Rehabilitation sind inzwischen alle ausgeschöpft. Nur die Rentenversicherung, zu der mich alle hinschieben, sieht das komplett anders, schließlich bin ich doch noch so jung.

Es dauert, bis ich den neuen Stempel ›Erwerbsunfähigkeit‹ erhalte, der mir von allen am unangenehmsten ist. Ich will den nicht. Ich will doch arbeiten! Ich will nicht unfähig sein.

Aber was kann ich in meinem Zustand denn schaffen?

Vom Schreiben, das ich zur Selbsttherapie betreibe, kann man ja nicht leben, es sei denn, man wird der nächste Stephen King oder haut den neuartigen Harry Potter in die Tasten. Ein schöner Traum, aber kaum zu realisieren.

Die Erde dreht sich trotzdem weiter und bald spielen Ärzte und Therapeuten dasselbe Lied: ›Ich kann Ihnen nicht mehr helfen‹. ›Austherapiert‹ heißt der neue Stempel auf meiner Akte und der Eindruck, ein hoffnungsloser Fall zu sein, wird mein neues Lebensgefühl.

»Das alles ist ambulant auf keinen Fall in den Griff zu bekommen«, höre ich immer öfter von Therapeuten und Psychologen, bei denen ich Hilfe suche.

Blöd, dass stationäre Aufenthalte für mich zurzeit unmöglich sind, weil sie meinen psychischen Zustand verschlimmern würden, anstatt ihn zu verbessern.

Jeden Tag komme ich mir vor wie ein Jammerlappen, dem sein Leben entgleitet. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Konnte ich das jemals? Soll das das Ende sein? Das war's jetzt also?

Die Wahrheit fühlt sich so an. Manchmal muss man den Tatsachen ins Auge sehen und die brüllen mich an.

Ich habe mir mein Leben definitiv anders vorgestellt.

Wofür habe ich überlebt? Wofür habe ich so lange gekämpft?

Sicher nicht, um jetzt hier zu hängen, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, der von Tag zu Tag durch Horrornächte plätschert und in einem See aus Selbstmitleid ertrinkt.

Ich kann mich nicht damit abfinden, kein Teil der Gesellschaft mehr zu sein, keinen Job mehr zu schaffen. Mutter kann ich nicht mehr werden, ganz zu schweigen davon, vernünftig meinen Haushalt zu schmeißen.

Unfähig.

Ich schiebe das Gefühl beiseite und krame nach der Hoffnung in meinem Kopf. Irgendwas muss doch da noch für mich sein.

Das kann es nicht gewesen sein. Ich bin immer noch da. Ich bin doch wer. Ein Mensch mit Gefühlen, Wünschen und Träumen, auch wenn einige dieser Träume nicht mehr in Erfüllung gehen werden. Trotzdem will und darf ich doch etwas anderes in meinem Leben erfahren als Schmerz, Verlust, Angst und Verzweiflung.

Da gibt es noch jede Menge Leben, das ich erfahren möchte. Ich will leben. Aber wie?

Mein Schrank quillt über mit starken, verschreibungspflichtigen Medikamenten. Meine eigene, kleine Apotheke des Grauens. Beruhigungsmittel, Psychopharmaka, starke Schmerzmittel, wie Tilidin, Morphium und andere Betäubungsmittel.

Bei mir haben viele dieser Mittel leider dieselbe Wirkung wie ein Bonbon – nämlich gar keine. Manche haben dann wiederum so starke Nebenwirkungen, dass sie mich in regelmäßigen Abständen in die Notaufnahme schießen.

Der Behördenwahnsinn ebbt nicht ab. Der Kampf mit meiner Krankenversicherung, der nun fast vier Jahre andauert, zermürbt mich mehr und mehr.

Es geht darin um die Kostenübernahme für ein Medikament, das seit 2017 zur Schmerztherapie zugelassen ist und bis dahin als Kiffer-Droge verpönt war. Auf Deutsch: Es geht um die Kostenübernahme für medizinischen Cannabis.

Mittlerweile liegt mein Fall seit Ende 2017 beim Sozialgericht und kann sich noch Jahre hinziehen. Die Logik dahinter ist mir bis heute ein Rätsel.

Warum soll ich für den Rest meines Lebens stark abhängig machende Schmerz- und Beruhigungsmittel sowie Psychopharmaka einwerfen, die mir mehr schaden als helfen? Warum soll ich meinem Körper noch mehr Leid zufügen? Warum soll ich weiterhin Tabletten einwerfen, die ich gar nicht vertrage?

Mal abgesehen davon, dass eben diese Medikamente für die Krankenkasse um ein Vielfaches teurer sind.

Die Wirkstoffe der Cannabispflanze lindern die schlimmsten Schmerzen. Die ›Nebenwirkungen‹ helfen zudem noch, die Daueranspannung, Panikattacken und Angstzustände in den Griff zu bekommen und lassen mich wieder schlafen. Sogar die Depressionen, meine Albträume und Trauer werden davon weniger.

»Die will doch nur auf Rezept kiffen«, höre ich immer wieder. Aber ich habe nie gekifft. Ich hatte viel zu viel Schiss vor den Folgen. Hatte ich doch, weiß Gott, schon genug Probleme an der Backe. Auch sonst hatte ich in meinem Leben keinen Kontakt zu Drogen, außer zu Alkohol und Zigaretten.

Die Kontrolle über meinen Körper und über jede Situation zu behalten, ist für mich nach wie vor ein großer Schutzmechanismus, weshalb ich anfangs skeptisch war, was Cannabis angeht. Das Gefühl ›stoned‹ zu sein und nicht mehr reagieren zu können, will ich überhaupt nicht haben. Ich muss immer Herrin der Lage bleiben, so gut ich das vermag. Ich will mich nicht abschießen. Die Verzweiflung, sehr viele positive Berichte und die Hoffnung auf weniger Schmerzen waren dann aber stärker und ich habe Cannabis ausprobiert. Von einer Bekannten bekam ich eine kleine Menge für einen Joint. Ich hatte große Angst davor und es hat enorme Überwindung gekostet, dieses ›gefährliche‹ Kraut anzuzünden und zu rauchen. Vor allem hat es stärker gestunken als die nach alten Socken muffelnden Baldrian-Mäuse meiner Katzen. Zu meiner Überraschung ist nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil. Plötzlich war diese fiese Übelkeit wie weggewischt. Auch die Schmerzen, die mich kaum haben atmen lassen, traten auf einmal in den Hintergrund. Ich konnte zum ersten Mal seit Jahren wieder entspannen und schlafen. Ich glaube, ein Lottogewinn hätte mich kaum glücklicher gemacht.

Ich habe mit meiner Schmerztherapeutin sofort einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt, damit sie mir diese Therapie genehmigen. Gesundheit und die Befreiung von Leid sind mehr wert als alles andere, also habe ich das Geld vorgestreckt, so gut ich konnte. Ich hatte nicht vor, mich derart zu verschulden. Naiv wie ich war, dachte ich, dass die Therapie laut neuem Gesetz von der Krankenkasse problemlos übernommen werden würde, und dass ich das Geld für die Privatrezepte auf jeden Fall wiederbekäme, sobald der Bescheid da wäre. Es ist mir zu dem Zeitpunkt nicht in den Sinn gekommen, dass mein Antrag abgelehnt werden oder sich über Jahre hinziehen könnte.

Ich kämpfe weiter vor Gericht. Cannabis aus der Apotheke ist teuer. Die Kosten der Privatrezepte haben mich in noch mehr Schulden gestürzt und ich musste die Therapie Anfang 2019 letztlich erst einmal abbrechen. Entzugserscheinungen hatte ich keine, aber ich habe lange gebraucht, damit klarzukommen, dass ich nun ständig wieder Übelkeit, extreme Schmerzen und die Panikattacken ertragen muss, obwohl es da ein Mittel gibt, das alles lindern kann. Mir das Kraut illegal zu besorgen, davor habe ich zu viel Angst. Nicht nur vor den Dealern, die ich bei meinem Erfahrungsspektrum auf dem Gebiet wahrscheinlich noch mit Beamten in Zivil verwechseln würde, sondern auch vor gestrecktem Zeug. Ich bin krank genug, da muss ich mich nicht auch noch vergiften. Egal wie verzweifelt ich bin, das Ganze geht nicht ohne die Kostenübernahme der Krankenkasse, die nach wie vor darauf besteht, dass mir dieses ›gefährliche‹ Medikament nicht zusteht, und in meinem Fall eine zu große Gefahr darstellt, mich süchtig zu machen. Nicht auszudenken, wenn ich von diesem Pflänzchen abhängig werden würde und das teurere Morphium samt Valium nicht mehr bräuchte, die ja überhaupt kein Abhängigkeitspotenzial haben. Ironie aus.

Aber ich schweife ab. Das ist ein anderes Thema. Allein damit könnte ich ein weiteres Buch füllen über Sinn und Unsinn neuer, unausgereifter Gesetze. Ich habe da noch etwas in der Hinterhand, das Hoffnung auf Besserung verspricht: ein Assistenzhund.

Ob es Zufall ist, dass erst vor kurzem hierfür ein schon lange überfälliges Gesetz verabschiedet wurde? Nein! Genau das hat mich angetrieben, diese Zeilen hier endlich zur Veröffentlichung zu bringen. Denn das Gesetz ist, wie so viele, die auf die Schnelle neu ins Buch der Bücher gekritzelt werden. Es ist ausgesprochen lückenhaft, wenig durchdacht und fördert genau das, was es eigentlich verhindern soll: Die perfiden Machenschaften der unseriösen Assistenzhund-Firmen und Zertifikatshändler, denen es nur um das viele Geld geht. Leider auf Kosten unwissender Betroffener und armer Hunde, in denen von diesen Menschen nicht mehr gesehen wird als ein roboterhaftes Hilfsmittel, das auf dem Weg dorthin Kohle einbringt. Aber ich schweife schon wieder ab. An dieser Stelle ist Lotta noch gar nicht bei mir eingezogen. Ihre Geburt steht kurz bevor. Es kann jeden Tag so weit sein, dass die kleine Maus zur Welt kommt, und doch ist sie im Moment nur ein Hoffnungsschimmer in meinem Kopf. Mehr Traum denn Realität.