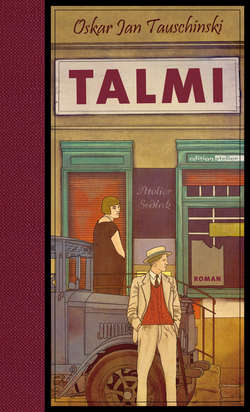

Читать книгу Talmi - Oskar Jan Tauschinski - Страница 10

DER ERSTE AUFTRAG

Оглавление(Susannens Aufzeichnungen vom 17. März 1945)

Heute sind wir wieder fünf Stunden von unserer Geschäftszeit im Keller gesessen. Eigentlich ist mir nur das Frieren daran lästig. Die Angst und Aufregung der anderen kann ich nicht teilen. Es war ja von vornherein damit zu rechnen, daß es so kommen wird. Außerdem sind es die einzigen Stunden, in denen ich sicher bin, nicht beobachtet zu werden. Jeder ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

Wenn nur Margot nicht so viel und so unbedacht schnattern wollte! Das geht die ganze Zeit: hinauf auf die Gasse, hinunter in den Keller und wieder hinauf …

»Ach Frau Sedlakchen, nu haben se uns wieder überflochen! Und alle sind se zu uns, nach dem siebenten Bezirk. Sie werden sehen, heute passiert noch was. Ich hab so ’n komisches Jefühl in mir!«

»Aber Margot, so setzen Sie sich doch endlich hin und geben Sie Ruhe.«

»Nee, nee – jetzt ist’s wieder ganz still oben, hören Sie? Ich geh’ wieder mal kucken. In dem ollen Keller kriecht man sowieso bloß kalte Füße.«

Hinauf auf die Gasse, hinunter in den Keller …

»Frau Sedlakchen, nu is’ so weit. In unserer Richtung brennt’s. Ich bin eben mal auf dem Dachboden jewesen, mit der Angela und mit der Mizzi von der Parfümerie. Man sieht deutlich Rauch. Es kann nich weit von uns sein. So recht nahe vom Flakturm. Daß die Biester och ausjerechnet vor unser Haus dat alberne Zeuch haben hinbauen müssen!«

Margot hat recht; der Flakturm ist auch für mich eine ständige Beunruhigung, denn der wird früher oder später bestimmt zum Bombenziel. Aber »die Biester« und ähnliche Offenheiten aus ihrem Mund sind doch immer wieder unnötige Gefährdungen. Man weiß, daß sie jetzt bei mir wohnt und daß ihr Enthusiasmus vor zwei Jahren, als sie bei uns als Hilfsmanipulantin eintrat, noch unerschütterlich schien. Grund genug für die Franzi, deren Mann Gestapobeamter ist, die jähe Wandlung in Margots Weltanschauung meinem Einfluß zuzuschreiben, nicht bedenkend, daß eine junge Stalingradwitwe auch ohne meine Bekanntschaft alle Veranlassung hätte, verbittert zu sein. – (Arme Margot! Wenn sie wüßte, daß ich sie als Witwe bezeichne! Sie hofft ja immer noch auf ein Wiedersehen mit ihrem Ferdl.)

Übrigens sind ihre Prophezeiungen unseres Ruins für heute noch nicht zur Wirklichkeit geworden. Die Eingangstür ist allerdings aus den Angeln gehoben und geborsten obendrein. Alle Gang- und Küchenscheiben sind kaputt; aber vorne in den Zimmern ist so gut wie nichts passiert. Nur der Staub liegt dick wie ein grauer Samtbelag auf allen Gegenständen.

Das Gröbste haben wir fortgekehrt und mit Hilfe der Hirzberger auch die Tür mit zwei Kistendeckeln unternagelt und eingehängt. Sie läßt sich zwar nicht verschließen und man muß ein Küchenkastl über Nacht davorrücken, aber es ist doch immerhin wieder eine Tür. Vielleicht können wir sie morgen wenigstens mit einem Vorhängeschloß versehen, sonst muß Margot daheim bleiben, und ich gehe allein ins Geschäft, um im dortigen Luftschutzkeller »acte de présence« zu machen.

Kein Raum eignet sich jetzt so gut zur Meditation wie der Luftschutzkeller. Die Ecke, in der ich sitze, ist finster und still. Die alte Klavierlehrerin mir gegenüber betet stimmlos ihren Rosenkranz und schläft zwischendurch immer wieder ein. Wenn Margot oder die Lehrmädchen nicht dahergehummelt kommen, um ihre Sensationsnachrichten loszuwerden, dann habe ich Zeit, mich auf deine Geschichte, Ernstl, – mein eigentliches Werk jetzt – zu konzentrieren. So ist mir heute unsere dritte Begegnung greifbar deutlich wieder eingefallen:

Es mochte etwas mehr als ein Jahr verflossen sein, seit ich den jungen Mann mit seinem Brotauto hatte davonfahren sehen. Ich will nicht leugnen, daß ich in der ersten Zeit meine Einkäufe bei der Milchfrau absichtlich in der Früh tätigte. Mehrmals gelang es mir, das keineswegs pünktliche Eintreffen des Lieferwagens abzuwarten. Gelegentlich kam ich gerade noch zurecht, um es fortfahren zu sehen. Aber neben dem grämlichen Brotausträger saß stets ein magerer, dunkelhäutiger Mensch am Lenkrad. Anscheinend hatte mein junger Freund in diesem Bezirk nur aushilfsweise Dienst gemacht.

Mit der Zeit gab ich es auf. Ich sah auch ein, daß es sinnlos war, meine Tageseinteilung nach einem belanglosen Chauffeur mit Tanzstundenmanieren und der Mentalität eines Backfisches zu machen. Uninteressante Leute hatte ich genug im Geschäft. Meine einzige geistige Ansprache war damals Aglaia. Zu ihr ging ich lernen in jeder Hinsicht – nicht nur im eigentlichen, handwerklichen Sinn.

Der Unterricht bei ihr begann meist mit ernster Arbeit. Aglaia setzte eine strenge Miene auf, sprach und erklärte an Hand lebender Modelle. (Sie kannte eine Unzahl von jungen, freundlichen Menschen, Burschen und Mädchen, die mit Begeisterung stillsaßen und stolz waren, Modell spielen zu dürfen.) Ich arbeitete unter ihrer Anleitung in Ton und Wachs, und diese schmiegsamen Materialien, die sich von Hand und Spachtel gefügig formen ließen, kamen meiner schwächlichen Begabung so entgegen, daß ich mich oft wunderte, wie rasch sich unförmige Klumpen belebten und Gestalt annahmen.

Aglaia selbst war nicht entzückt darüber.

»Ich wollte«, sagte sie, »du müßtest härter um die Form ringen. Es fällt dir zu leicht. Du spielst, wo du arbeiten solltest. Die Kunst muß einen recht sauer ankommen, sonst bleibt man sein Leben lang ein vielversprechender Dilettant.«

Leider hatte sie recht! Wenn ich nämlich versuchte, meine flotten Figurinen aus den tönernen Skizzen in Stein zu übertragen, dann sah ich erst, wie wenig ich vermochte. Ich plagte mich und schwitzte. Meine Hände bekamen Schwielen, aber der Block vor mir blieb so steinern und unbeseelt, daß Aglaia, die vorhin mit Lob gegeizt hatte, nun nicht genug Worte des Zuspruchs und der Aufmunterung finden konnte, um meine Verzweiflung zu lindern.

Am späten Abend kam meist Aglaias Freund, Berti. Es war rührend und ein wenig peinlich, zu sehen, wie sich ihre derben Züge verschönten und ihre energische Männlichkeit schmolz, wenn dieser schmächtige Mensch das Zimmer betrat. Er war fast zwei Jahrzehnte jünger als sie und damals noch weit von den Dreißig entfernt. Dennoch wirkte er nicht jung. Aglaia mit ihrem graumelierten Löwenhaupt und ihrem ältlichen, von vielen Runzeln gezeichneten Antlitz mußte Jugendfrische, beschwingte Lebendigkeit und Elan für sie beide aufbringen.

Um der übertriebenen Adrettheit willen, die Bertis Außeres kennzeichnete und die offenbar jene Bemühungen widerspiegelte, mit denen er die Zwiespältigkeit seines Wesens »adrett« zu halten versuchte, nannte Aglaia ihn scherzhaft Thomas Buddenbrook, pflegte dann aber bei dem Gedanken an den frühen und plötzlichen Tod dieser Romangestalt stets zu erschrecken und eine ihrer alttestamentarischen Beschwörungsformeln zu murmeln, die ähnlich lauteten wie: »Dir zum Leben!« oder: »Bis hundert Jahr’!«

Bertrand Lamarque – so hieß Berti – war kurz nach dem vorigen Krieg als französischer Student in Wien aufgetaucht, mit der Absicht, ein bis zwei Semester Germanistik und Kunstgeschichte zu hören. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit er Aglaia kennenlernte; jedenfalls scheint er sehr bald zur Überzeugung gelangt zu sein, daß sie ihm die Sicherheit gab, die er brauchte, und daß nur in ihrer Nähe das Leben lebenswert war. Nach Frankreich zog ihn nichts zurück. Er war Vollwaise, und die geringe Barschaft, die seine Großmutter ihm hinterlassen hatte, war ohnedies längst für sein Studium verausgabt.

Nun verdiente er sich seinen Unterhalt schlecht und recht als Journalist und Übersetzer. Einen »geistigen Gelegenheitsarbeiter« nannte er sich, was nicht ganz zutraf, da er des Sommers auch als Tennistrainer tätig war. Dieser geliebte Sport ging, als Beruf ausgeübt, stets über seine Kräfte, so daß er gegen Saisonende tiefliegende Augen bekam und an heftigen Migränen litt. Aber warum schreibe ich dies alles, da ich doch nur Ernstls Schicksal rekonstruieren will? – Ja natürlich, weil ich mich gerade auf dem Wege zu Aglaia befand und es sogar ziemlich eilig hatte, als ich auf der Gasse hinter mir rasche Schritte vernahm und eine bekannte, doch nicht gleich erkannte Stimme sagen hörte:

»Oh, Sie gehen aber rasch! Ich kann Sie kaum einholen.«

Es war mein Brotwagenchauffeur. Mit seinen vom Laufen geröteten Wangen und den windzerzausten, sehr hellblonden Locken sah er strahlend aus. Heute wirkte alles natürlich und echt an ihm. Er war der gesunde, sportliche Bursche, etwas gewöhnlich, aber sympathisch, freundlich und aufgeschlossen. Es schien unbegreiflich, daß solch lebensnahen Jüngling Traviatas Arientod zu Tränen gerührt haben sollte. Sein Trenchcoat war frisch gereinigt. Man sah darunter eine neue, hellbraune Hose aus dickem englischem Wollstoff und ebenfalls neue, modische Straßenschuhe.

»Wie gut, daß ich Sie noch treffe«, sagte er. »Ich bin oft an Ihrem Haus vorbeigegangen, hab’ aber nicht gewagt, Sie zu besuchen. Ich hatte Ihren Namen vergessen und wollte nicht nach Ihnen fragen.«

»Oh, das hätten Sie aber ruhig tun können«, sagte ich und empfand den Gedanken, daß er mich hatte wiedersehen wollen, wohltuend. Gleich wurde ich mir aber der Lächerlichkeit dieser Anwandlung bewußt, und ich fügte, um mich selbst zu bestrafen, hinzu: »Es gibt nur eine Bucklige im Haus.«

Er sah mich etwas bestürzt an, so als sei er auf diese allzu direkte Antwort nicht vorbereitet gewesen. Aber er faßte sich schnell und sagte mit einem Anflug von Verlegenheit, die ganz natürlich und darum rührend klang: »Ich … ich hab halt nicht gewußt, ob sich das schickt.«

»Alles schickt sich, was freundlich gemeint ist.«

Sein Blick verriet mir, daß ihm diese banale Eröffnung neu war und daß er ihr keinen Glauben schenkte.

Unweit der Piaristenkirche blieb er vor dem Schaufenster eines Antiquitätenhändlers stehen.

»Schauen Sie«, sagte er und wies auf einen wirklich sehr hübschen Barockputto, der anachronistisch auf dem Rand eines Empireschreibtisches saß. »Ich komme fast jeden Tag hierher und stehe vor der Auslage. Ich liebe dieses Engelchen!«

Dieser letzte Satz hatte ein wenig affektiert geklungen. Ich betrachtete meinen Begleiter von der Seite. War es möglich, daß ein junger Lastwagenfahrer für Antiquitäten schwärmte?

Er bemerkte meinen prüfenden Blick wohl nicht, wie er überhaupt kaum noch zu wissen schien, daß ich neben ihm stand. »Wenn der so auf meinem Bücherkasten sitzen tät’ … so auf einer Ecke, wissen Sie …«

»Haben Sie einen Bücherschrank?«

»Nein … noch nicht«, gab er zögernd zurück. »Aber bei unserem Generaldirektor sitzt ein Engel auf der Bücherwand. Das macht einen sehr vornehmen Eindruck.«

Ich mußte lachen.

»Übrigens ist meiner viel, viel schöner als der beim Herrn von Scholz«, fügte er rasch hinzu.

»Ihrer? Sie reden ja, als ob der Putto da Ihr Eigentum wäre.«

»Wieso Putto?« Er sah mich fragend an.

»Solche pausbäckigen Barockengelchen werden Putten genannt. Es kommt aus dem Italienischen.«

Der junge Mann strahlte.

»Sehr gut. Also das ist ein Barockengel und heißt Putto«, wiederholte er, als handle es sich um eine Lektion. Und dann wieder in die Unbefangenheit seiner zwanzig Jahre zurückfallend, sagte er: »Und ich hab ihn immer Wastl genannt. Finden Sie nicht, daß er Wastl heißen sollte?«

» Ja, das paßt sogar sehr gut. Sebastian war ein häufiger Name in der Zeit, als dieser Engel geschnitzt worden ist. Übrigens war der Märtyrertod des heiligen Sebastian ebenfalls ein beliebtes Thema der Barockbildhauer.«

Der Bursche machte große Augen. Ich hatte den Eindruck, als sei er bemüht, jedes meiner Worte, die den von ihm bewunderten Gegenstand betrafen, auswendig zu lernen. Im allgemeinen litt ich selbst unter meinen Bildungslücken und fühlte mich ganz und gar nicht dazu berufen, andere, noch weniger Gebildete zu schulmeistern. Dennoch tat es mir unleugbar wohl, daß meinen beiläufigen Äußerungen so viel Gewicht zugemessen wurde. Schließlich wandte sich mein Begleiter zum Gehen, mit einer Gebärde, als risse er sich nur schwer von dem geliebten Engel los.

»Ich war drin«, sagte er, »und hab gefragt, was er kostet, der Putto. Aber ich kann ihn mir nicht leisten. Ich verdiene im halben Jahr nicht das, was der alte Gauner für ihn verlangt.«

Schon vor einem Augenblick war mir die Idee gekommen, daß man ja ein solches Engelchen kopieren und diesem merkwürdigen Kunstliebhaber zum Geschenk machen könne. Ich hatte den Gedanken rasch unterdrückt, aber jetzt kleidete er sich wider mein besseres Wissen plötzlich von selbst in Sätze.

»Das glaub ich, daß der teuer ist«, sagte ich. »Aber man könnte ja einen nachmachen; aus Ton zum Beispiel, und dann entsprechend bemalen, gleich mit recht schmutzigen und ausgeblichenen Farben, damit es wie Patina aussieht …«

Ich erschrak über meine eigenen Worte. Das klang ja, als trüge ich mich an, diesem fremden jungen Menschen ein Geschenk zu machen. Und so schien er es auch tatsächlich aufzufassen.

»Wirklich? Könnten Sie das? Sie würden einen Wastl für mich machen? Ganz so wie der in der Auslage? Oh, ich habe ja gewußt, daß Sie eine Künstlerin sind! Gleich beim ersten Blick hab ich das gewußt!«

»Ganz so wie der in der Auslage würde er nicht sein. Der hier ist zweihundert Jahre alt und holzgeschnitzt, während meiner nur eine beiläufige Kopie aus Ton – also wertlos – wäre.«

»Aber er könnte doch ebenso aussehen?«

»Das wohl. Äußerlich und oberflächlich betrachtet – ja.«

»Dann ist es doch egal, ob er aus Holz ist und zweihundert Jahre alt oder nicht«, gab er zurück und setzte dann weltklug hinzu: »Und wenn man den Unterschied sowieso nicht merkt, kann man jedem sagen, daß er vom Antiquitätenhändler stammt. Auf den Bücherkasten darf halt niemand hinaufklettern. Und weiß ich denn, ob der bei Herrn von Scholz echt ist? Würden Sie das erkennen?«

Ich zuckte lachend die Schultern.

»Ich glaube schon; wenn er nicht gar zu hoch und gar zu sehr im Dunkeln sitzt. Außerdem würde es genügen, Ihren Herrn Scholz näher anzuschauen, um zu entscheiden, ob er sich mit einer Nachbildung begnügt.«

»Von Scholz, er ist sogar Baron!« warf er ein.

»Ich bin entzückt, daß Sie einen so vornehmen Chef haben«, sagte ich irritiert. »Um so mehr zweifle ich daran, daß es mir gelingen würde, einen Putto zu erzeugen, der Ihrem an aristokratischen Häusern geschulten Geschmack genügen könnte.«

Er nahm meine Hand in seine großen, etwas allzu weichen Hände. Sein Gesicht war von der Aufregung gezeichnet und wirkte jetzt wieder um Jahre älter. Auch das Jungenhafte seiner Worte hatte die Echtheit von vorhin eingebüßt und klang wie die Treuherzigkeit eines Naturburschen aus der Operette. Aber nun kannte ich meinen Begleiter schon gut genug, um zu wissen, daß er sich gerade jetzt in wirklicher Gemütsbewegung befand und daß die theatralischen Äußerungen seiner Erregung an ihm echter waren – nämlich Tieferes und Schwererwiegendes auszudrücken hatten – als die Unmittelbarkeit von vordem.

»Bitte, bitte«, sagte er im treuherzigen Naturburschenton, »bitte, liebe, verehrte Gnädigste! Sagen Sie, daß Sie mir einen solchen Putto machen werden! Ich wäre ja so glücklich …«

Ich war wieder einmal der Situation nicht gewachsen und ärgerte mich über mich selbst. Was war mir eingefallen, diesem fremden Jüngling etwas von meiner bildhauerischen Liebhaberei einzugestehen? Sollte ich nun gar einen Auftrag annehmen? Sollte ich für diesen Lausbuben Barockplastiken kopieren? Was denn nicht noch! Und schon wollte ich energisch den Rückzug antreten, als ich seinen Augen begegnete.

Sie hatten sich merkwürdig verschleiert, so als seien sie nahe daran, in Tränen zu stehen. Aber möglicherweise waren das nur Reflexe der immer stärker herabsinkenden Dämmerung. Sie sahen mich so bittend an, als hinge von meinem Ja oder Nein Entscheidendes ab. Dann – als erschrecke er selbst vor der Intensität seines Schauens – ließ er die Augen rasch zur Seite gleiten. Das heißt: nur das rechte glitt rasch fort, während das linke mit merklicher Verspätung folgte. Ich weiß nicht, was mich an diesem zeitweise auftretenden Schielen plötzlich so bewegte. Vielleicht nur die Erinnerung an die Situation in der Opernloge, die sofort in voller Lebendigkeit vor mir stand. Jedenfalls fand ich nicht mehr den Mut, abzulehnen.

»Na ja«, meinte ich unbestimmt, »darüber ließe sich reden.«

»O ja, o ja, ich weiß, wenn ich wiederkomme, dann erwartet mich mein Putto in Wien.«

»Sie sprechen vom Wiederkommen? Verreisen Sie denn?« fragte ich gleichgültigen Tones und dachte bei mir: Hoffentlich für lange! Und bis er zurückkommt, wird er seine Bitte vergessen haben.

» Ja, leider«, sagte er, als fiele es ihm erst jetzt so recht aufs Herz, daß seine Abreise mit dem Wunsch in Widerspruch stand, den soeben erteilten künstlerischen Auftrag ausgeführt zu sehen. »Das war ja der Grund, warum ich Ihnen nachgelaufen bin. Ich wollte mich verabschieden. Ich gehe nach Budapest.«

»So? Sie sind also nicht mehr in der Brotfabrik beschäftigt?«

»Nein. Das war nichts für mich.«

»Darf man fragen, warum?«

»Ach, schauen Sie, Gnädigste, wenn man etwas Besseres gewöhnt war … Ich habe in letzter Zeit beim Generaldirektor als Privatchauffeur Dienst gemacht, weil der Ebergassner operiert worden ist. – Ja, das ist etwas anderes. Da lernt man das Leben kennen. Man wohnt im Cottage! (Er sagte Kotésch.) Gleich in der Frühe fährt man die Baronesse ins Institut und später am Vormittag die Baronin zum Friseur oder in einen der Modesalons in der Stadt. Und abends, da wartet man vor dem Burgtheater auf die Herrschaften oder vor der Wohnung eines Ministers. Aber jetzt ist der Ebergassner wieder gesund, und ich hab zum Brotliefern zurückmüssen.«

»Ist denn das so schlimm? Brotausfahren ist doch ein vernünftiger Beruf! Brot brauchen die Menschen. Eine gnädige Frau zum Friseur zu fahren, hätte für mich gar nichts Mitreißendes.«

Er schüttelte lachend den Kopf, als nehme er meine Worte nicht ernst. »Was kann man beim Brotfahren schon lernen? Immer kommt man nur mit Krämern und Milchfrauen zusammen. Das hat doch gar keinen Zweck!«

Ich fragte mich, ob man als Chauffeur bei Generaldirektoren so viel lernen konnte, außer, daß sie Innenarchitekten beschäftigten, die ihnen Barockplastiken auf Bücherschränke setzten, weil dies ein modischer Ausdruck von Geschmackskultur war. Schon wollte ich etwas Derartiges äußern, aber wir waren vor Aglaias Haus angelangt, und ich beschloß, das Gespräch nun nicht mehr in die Länge zu ziehen.

»Budapest, das ist für mich eine Chance«, hörte ich meinen Begleiter sagen.

»Was gedenken Sie dort zu tun?« fragte ich.

»Vorläufig dasselbe, was ich hier tue: einen Wagen lenken. Einen fabelhaften Lancia übrigens. Ein ungarischer Industrieller, Herr Barany, ein sehr feiner Mensch, mit dem ich im Café Heinrichshof bekanntgeworden bin, hat mich engagiert.«

Es war nun schon recht dunkel. Die Straßenbeleuchtung brannte bereits. Ich dachte, daß Aglaia sich über meine Unpünktlichkeit wundern werde, und sann nur auf einen schicklichen Abbruch des Gespräches. Der junge Mann schien mir jetzt wieder völlig uninteressant und nicht wert, daß man um seinetwillen eine Sekunde von Aglaias Unterricht versäumte. Im selben Augenblick bemerkte ich Berti, der die Gasse überquerte und auf das Haustor, vor dem wir standen, zusteuerte. »Ich küß die Hand, Suse«, sagte er, ohne stehenzubleiben, indem er den Hut zog. »Ich dachte, Sie seien längst oben.«

»Ja, ich komme schon. Sagen Sie bitte Aglaia, daß ich gleich da sein werde. Ich bin ohnedies sehr verspätet.«

Berti warf einen leise belustigten Blick auf meinen Begleiter und trat ins Haus.

»Ich werde erwartet«, sagte ich.

»Schade!«

»Also … dann viel Glück für Budapest!«

»Aber nicht wahr, Sie vergessen nicht, was Sie mir versprochen haben – den Wastl! Ich bleibe sicher nicht länger als ein Jahr weg. Auf die Dauer könnt’ ich ohne mein Wien ja doch net sein!«

Mein Wien – es klang so lächerlich in seinem Mund wie ein Schlagertext. Noch dazu war er bei diesen letzten Worten wieder in den Graf Bobby-Ton gefallen, der mich schon damals nach der Traviata-Aufführung geärgert hatte. Und wieder fragte ich mich, warum ich mit diesem zugleich banalen und affektierten Bengel so viele unnötige Worte machte und so viel kostbare Zeit verlor. Rasch reichte ich ihm die Hand.

»Auf Wiedersehen!«

Die allzu blonden Locken fielen ihm in die Stirn, als er in der Tanzstundenverbeugung zusammenknickte, und kitzelten mich eine Sekunde später am Gelenk, als er meinen rauhen Handrücken mit priesterlicher Andacht küßte. Ich ergriff die Klinke des Haustors.

»Nur eine Frage noch, Gnädigste, verzeihen Sie mir bitte …« Bei dem unsicheren Klang seiner Stimme wandte ich mich um.

»Was heißt eigentlich …«, er schien mit aller Mühe das Wort aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, »Pa-ti-na?«

Ich hätte am liebsten laut aufgelacht, aber im selben Augenblick erschrak ich, weil ich fühlte, daß es nicht Spott war, was mich zum Lachen reizte, sondern Rührung. Ja, eine eigentümlich herzliche Rührung, von der es nur noch ein Schritt gewesen wäre, diesen bezaubernden, dummen Jungen da vor mir wie eine Mutter in die Arme zu nehmen und auf die Stirn zu küssen.

»Patina nennt man die Verunreinigungen, die sich mit der Zeit auf alten Kunstwerken abgelagert haben. – Auf Wiedersehen!« Ich schloß rasch das Haustor.

Vor mir lagen die wenigen Schritte bis zu Aglaias Atelier im Hinterhof. Ich dachte mit Schrecken daran, daß sie es mir anmerken würde, wie stark mein Herz hämmerte.