Читать книгу Talmi - Oskar Jan Tauschinski - Страница 6

VON TÜREN UND KRIPPEN

ОглавлениеIch habe Susanne Sedlak im Jahre 1946 kennengelernt, im Herbst.

Wie alljährlich im November war ich auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für meine Freunde. An Büchern und praktischen Dingen des täglichen Gebrauchs war noch nicht viel zu bekommen, so mußte man sich wohl oder übel zur Anschaffung von Sachen bequemen, die jeder mit den begeisterten Worten: »Wie hübsch! Ganz reizend! Nein, bezaubernd!« betrachtet, ohne daß in ihm auch nur der leiseste Wunsch keimt, sie zu besitzen. Ich meine die Erzeugnisse des Kunstgewerbes, das nach jedem Krieg eine kurze intensive Blüte erlebt und dann, ganz plötzlich wieder an den äußersten Rand der Produktion gedrängt, ein kümmerliches Eigenbrötlerdasein fristet.

Das Los der Kunstgewerbler ist nicht zu beneiden; da haben es die Wurst- und Textilfabrikanten doch erheblich besser. Wenn die Selchwaren und die Wollstoffe wieder in den Auslagen erscheinen, dann beginnen die kunstvoll glasierten Tongefäße, die geschnitzten Holzkassetten, die raffiniert gemusterten Strohmatten und edel geformten Lampenschirme langsam, aber unaufhaltsam auf ihren Regalen zu verstauben – bis zu dem Zeitpunkt, da alle wieder Fett ansetzen und die Kleiderkästen ihren Inhalt kaum noch bergen können.

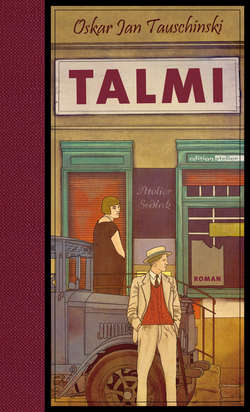

Susannens Kunst allerdings war krisenfest. Ihr Name hatte sich durchgesetzt. Nicht nur in Fachkreisen wußte man von ihr und ihrer Arbeit; auch das Käuferpublikum kannte sie. Eine Sedlak-Keramik zu besitzen oder zu schenken, gehörte schon vor dem Krieg zum guten Ton, und man hatte nicht nur in den Schaufenstern der besseren Kunsthandlungen und in der geschmackvollen Auslagenvitrine, die ihr ein großes Porzellangeschäft am Graben zur Verfügung stellte, ihre originellen Fabeltiere und Figuren gesehen, sondern auch in Privathäusern.

Nun war ich darauf aus, eine Weihnachtsgabe für eine zartbesaitete und gefühlvolle Dame zu ergattern, welche sich diese unmodernen Eigenschaften bis in unsere Tage herübergerettet hatte. Vielleicht, so dachte ich, könnte man sie mit einer Krippe erfreuen.

Ich fand Susanne Sedlaks Adresse im Telephonbuch und begab mich in die Siebensterngasse. Das Haus hatte starke Bombenschäden davongetragen, war aber noch bewohnbar. Die Tür im zweiten Stock, an der ein getriebenes Messingschild mit der Inschrift »Atelier Sedlak« befestigt war, mußte der Luftdruck aus den Angeln gerissen haben. Sie war wohl wieder eingehängt worden, und ihre Wunden schienen mit Hilfe frischer Holzteile notdürftig ausgeheilt, aber noch hatte sich kein Lack über das Alte und das Neue vertuschend und ausgleichend gebreitet. Anstatt ihrer unpersönlichen Pflicht des schweigsamen Abschließens nachzukommen, sprach diese Tür in beredten Worten von ihren Erfahrungen. Davon, wie sie ursprünglich als Hüterin des intimen Friedens getischlert worden sei und wie sie im Lauf des letztvergangenen Jahrzehnts nur noch dem Schein nach das Privatleben der Bewohner vor der Außenwelt geschützt habe, denn in Wahrheit sei ein privates Dasein ja schon als solches staatsfeindlich und unstatthaft gewesen. Privatleben im Krieg – das wäre ja zum Lachen! Aber die Bewohnerin der Räumlichkeiten dahinter hatte sich lange in der Illusion gewiegt, die Tür sei imstande, sie vor zudringlichen Augen und Ohren zu bewahren, und war fern davon gewesen zu lachen, als sie anläßlich eines Gestapoverhörs erkennen mußte, auf einer offenen Schaubühne gelebt zu haben. Denn das Tosische Schloß der Eingangstür vermochte ja nur gegen bescheidene Diebe und Einbrecher Schutz zu gewähren, die Koryphäen des Verbrechens aber nicht im mindesten zu behindern.

Diesem jammervollen Scheindasein der Tür hatte ein Treffer, der ins Hinterhaus einschlug, ein Ende bereitet. Sie war trotz des Tosischen Schlosses mit Krachen an die Wand geflogen und mag diesen Schicksalsschlag vielleicht sogar als Erleichterung empfunden haben: als Befreiung von einer unwürdigen, verlogenen Rolle.

Und nun war man bemüht, sie wieder in ihre alten Rechte und Pflichten einzusetzen. Man hatte sie geleimt und genagelt und man verschloß sie. Würde sie wohl ihre ehemalige vornehm distanzierende Bedeutung wiedererlangen? Wer konnte das damals wissen! Im allgemeinen kommt ja Vergangenes nicht zurück, und wenn es kommt, so scheint es uns seltsam leblos, unzeitgemäß, oft sogar peinlich fremd, weil wir selbst uns verändert haben.

Dies alles sagte mir die Tür in dem kurzen Augenblick, ehe mir aufgetan wurde. Eine kleine Person von unbestimmbarem Alter, graublond, mit großer Nase und hoher, gebuckelter Stirn, stand vor mir. Ich nannte meinen Namen und mein Anliegen. Sie bat mich einzutreten. Es war die Künstlerin selbst. – Sie wandte sich, um mir den Weg ins Zimmer zu weisen, und nun, da ich sie von hinten sah, bemerkte ich die Ungleichheit ihrer Schulterblätter, von denen das linke deutlich hervortrat und so der ganzen gedrungenen Gestalt eine Krümmung nach rechts diktierte, während der Kopf auf dem zu kurzen Hals – als wolle er das verlorengegangene Gleichmaß wiederherstellen – nach links geneigt war.

Das Zimmer, das wir betraten, war recht groß, warm geheizt und sehr gemütlich. Eigentlich befand sich nichts darin, was besonders schön, kostbar oder originell gewesen wäre. Niedrige, bequeme Sitzgelegenheiten um einen ebenfalls niederen runden Tisch bildeten mit einer Stehlampe eine Ecke. Die den Fenstern gegenüberliegende Wand nahm ein einfaches schwarzes Bücherregal ein, das bis zur Decke hinauf vollgestopft war. Ein breiter Schlafdiwan und ein kleiner Schreibtisch bildeten den Rest der Einrichtung. In der Mitte des Raumes lag ein alter, etwas schadhafter Perserteppich.

»So. Also jetzt im November kommen Sie und wollen natürlich noch vor Weihnachten bedient sein«, sagte Frau Sedlak mit gespielter Entrüstung, aber ich fühlte, daß sie wirklich ein wenig ärgerlich über die Zumutung war.

Demütig gab ich zu, mein Ansinnen sei gewissermaßen eine Unbescheidenheit, wenn sie nun aber doch Gnade vor Recht ergehen lassen wolle … Und ich dachte im stillen: Die tut ja so, als ob sie Geschenke austeilen müßte!

»Nun, und wie stellen Sie sich Ihre Krippe vor? Haben Sie da konkrete Wünsche?« Sie bot mir einen der bequemen Kanadier an und nahm selber Platz.

»Nein«, sagte ich, »eigentlich nicht. Ich habe nur so vage an eine Gruppe von Hirten und Königen um das Jesuskind gedacht, ganz bescheidene, innige Gestalten …« Ich ließ den Satz unbeendet, denn ich wußte eigentlich nicht, was ich weiter sagen sollte. Auch schien mir, als habe sich um Frau Sedlaks Mund ein leiser Zug von Mißbilligung gezeigt. Eigentümlich ausdrucksreich war dieser Mund. Groß und schmallippig lag er als gerader Strich unter der langen Nase. Nur die äußersten Mundwinkel waren ein wenig aufwärts gezogen und verliehen zusammen mit der weichen Linie der Wangenpartien dem Gesicht etwas tröstlich Hoffnungsvolles und Tapferes, während die Augen unter der hohen Stirn eher resigniert dreinschauten.

»Innig?« sagte sie nach einer kurzen Pause. »Nun ja, das läßt sich hören. Eine gewisse Verinnerlichung müssen Krippenfiguren gewiß haben. Aber warum denn um Himmels willen bescheiden? Sind wir in unserem Alltag nicht ärmlich genug geworden? Sollen wir denn auch unsere Feste in Bescheidenheit feiern? Das liegt unserem Wesen doch gar nicht. Wir sind für die Sonnenseite des Lebens geboren hierzulande. In der Not versagen wir kläglich, das dürften Sie wohl auch in den letzten Jahren gemerkt haben. – Aber lassen Sie mich nur machen! Die Krippe können Sie am zwanzigsten Dezember abholen; und wenn sie Ihnen nicht gefällt, dann gnade Ihnen Gott!« Sie drohte mir energisch mit erhobenem Finger. Aber gleich danach schien sie sich eines Besseren besonnen zu haben und fuhr milder fort: »Übrigens können Sie schon früher anrufen; ich werde mich recht beeilen, denn – falls die Krippe Ihnen nicht zusagt, brauchen Sie sie auch nicht zu kaufen, dann müssen Sie aber noch etwas Zeit haben, um ein anderes Geschenk für die Dame zu besorgen.«

Ich verabschiedete mich mit gemischten und widerstrebenden Empfindungen, die zu analysieren ich jedoch vergaß. Wo käme man hin, wollte man jede flüchtige Bekanntschaft unter die Lupe nehmen?

Als ich das Haus verließ, hielt gerade ein Jeep am Rande des Gehsteigs. Ein schlanker, noch junger Mensch in Zivilkleidern, mit schmalen Schultern und einem liebenswürdigen Studierkopf sprang heraus, warf dem uniformierten Fahrer ein paar Worte in unverständlichem Englisch zu und verschwand fast laufend im Haustor.

Als ich mich etwa sechs Wochen später abermals zu Frau Sedlak begab, um die Krippe abzuholen, stand wieder der Jeep vor dem Haus, und auf der schlecht beleuchteten Stiege begegnete ich demselben Mann, der diesmal ebenso eilig seinem Auto zuzustreben schien.

Frau Sedlak war guter Dinge. Sie scherzte, als sie mich hereinführte, nannte mich einen gestrengen Auftraggeber und drückte übertriebene Befürchtungen aus, ob es ihr wohl gelungen sein mochte, sich ihrer Aufgabe zur Zufriedenheit des Brotherrn entledigt zu haben.

Über den runden Tisch im Wohnzimmer war eine grüne Samtdecke gebreitet, und darauf hatte die Keramikerin die Krippe gestellt. – Nur mit Mühe vermochte ich meine Überraschung zu meistern, die aus einfachem Erstaunen und sofortiger Bezauberung zusammengesetzt war.

Da standen die Figurinen. – Nein, sie standen gar nicht. Es war ein Kommen und Gehen, ein Niederknien und Herzudrängen, ein »Schaut her!« und »So kommt doch schneller!«, ein »Ach!« und »Oh!« und »Halleluja!« vor einer Gartenlaube mit breiter Steinterrasse, auf der die Heilige Familie ihren Sitz hatte. Das war beileibe kein Bethlehem im herkömmlichen Sinn, eher ein Volksfest, eine barocke Weihnachtspantomime im lampionerhellten Belvederegarten. Maria war ein süßes Mädel vom Grund, und der Josef mit dem Umhängebart konnte im Zivilberuf Fiaker sein. Das Morgenland der Heiligen Drei Könige mochte Währing oder Döbling heißen, und die Hirten und Bauernfrauen waren in Favoriten daheim und sprachen zu Hause böhmisch. Aber nun hatten sich alle mit großen Pelerinen und Umhängen drapiert, hatten seidene Schlafröcke angezogen und Papierkronen aufgesetzt und trugen ihre Gewandung mit einem selbstverständlichen, großsprecherischen Pomp, als seien sie es gar nicht anders gewöhnt. Freude und Ausgelassenheit herrschten in der bewegten Gruppe, die trotzdem etwas von wirklicher Frömmigkeit an sich hatte. Alle liebevollen Blicke und innigen Gebärden galten dem Jesuskind, das in der Mitte in einem Korb lag. – Nein, nicht dem Jesuskind, dem »Christkindl«! Es war denkbar, daß man nach der gebührenden Anbetung, nach den Weihnachtsliedern und Chorälen, den Weg zu lustigeren Noten ungeniert finden werde. »Mei Muatterl war a Weanerin« lag ja schon in der Luft und hätte zu Maria, die man daheim gewiß Mizzi nannte, ausgezeichnet gepaßt.

Mein Entzücken war so groß, daß es nicht einmal bei der Nennung des sehr hohen Preises nachließ. Ich zahlte. Wir packten die Figurinen vorsichtig in Seidenpapier und Holzwolle und betteten sie in den Koffer, den ich eigens dazu mitgebracht hatte.

Ja – nun hätte ich eigentlich gehen sollen. Aber wir waren unversehens ins Gespräch gekommen, und Frau Sedlak wurde mir mit jedem Satz sympathischer und vertrauter. Wahrscheinlich hatte ich erst auf dem Umweg über ihre Arbeit den Weg zur Künstlerin selbst gefunden.

Als ich aufbrach, war es elf Uhr abends.

In der Folgezeit habe ich unzählige gemütliche Stunden in Frau Sedlaks Wohnzimmer verbracht. Meist mit ihr und Mister Hopkins zu dritt. Aber dann wurde der junge Gelehrte aus dem Heeresdienst entlassen, der ihm ohnedies nur lästig war, und übernahm wieder die Leitung des biologischen Laboratoriums in Montreal.

An einem heißen Sommertag des Jahres 1949 habe ich die beiden zur Westbahn begleitet. Mister Hopkins’ Augen lachten und sein schmales Gesicht war gerötet, als er seiner körperbehinderten Frau beim Einsteigen behilflich war.

Der Zug setzte sich in Bewegung. Ich winkte noch eine Weile mit der Hand und dann, als die Entfernung größer wurde, mit der Aktentasche, die mir plötzlich sehr schwer schien. – Ach richtig: Frau Susanne hatte mir im letzten Augenblick, ehe wir die leergeräumte Wohnung verließen, ein großes, flaches Paket übergeben.

»Das habe ich einmal geschrieben«, hatte sie gesagt und war mir dabei etwas verlegen erschienen. »Aber nun hat es keinen Wert mehr für mich. Es stammt aus einem anderen Leben, das abgelaufen ist. Ich wollte es schon verbrennen, aber dann sind Sie mir eingefallen. Für einen Literaten ist so etwas vielleicht interessant. Versprechen Sie mir nur, das Manuskript zu vernichten, sobald Sie es gelesen haben. Ich verlasse mich diesbezüglich auf Sie! – Und noch eines: Bitte, lesen Sie es nicht gleich, gönnen Sie sich – und mir – ein wenig Zeit.«