Читать книгу Talmi - Oskar Jan Tauschinski - Страница 9

BRIEFWECHSEL ÜBER DEN OZEAN

ОглавлениеWien, November 1962

Verehrte, liebe Frau Susanne!

Unser Briefwechsel ist im Laufe der Zeit ein wenig träge geworden. Wir brauchen uns deswegen gegenseitig nicht zu entschuldigen. Es sind ja nun dreizehn Jahre, daß Sie Wien verlassen haben, Jahre, die an uns nicht spurlos vorübergegangen sind, obwohl wir beide vergleichsweise seßhaft und ruhig leben – Sie in Ihrer Werkstatt, ich an meinem Schreibtisch. Ich habe selten geschrieben, aber nie, nie gezweifelt, daß meine Briefe bei Ihnen gute Aufnahme finden würden. Doch diesmal habe ich Angst, und ich weiß eigentlich nicht recht, wie ich mein unbescheidenes Anliegen an Sie in eine möglichst bescheidene Form kleiden soll, um die Sympathie, die Sie für mich hegen, nicht auf eine allzu harte Probe zu stellen. Denn diese Sympathie ist es gerade, auf die ich bei meiner Bitte einzig baue.

Vielleicht werden Sie sich schon denken, worauf dies alles hinauswill. Nein – Sie denken ja heute, nach so vielen Jahren, gar nicht mehr an Ihr altes Tagebuch. Ich weiß, es hat seinen Wert für Sie verloren. Es ist eine Schlangenhaut, aus der Sie längst geglitten sind – Sie Beneidenswerte! Aber wir Literaten leben von solchen abgelegten Schlangenhäuten, die dann, von unserer Vorstellungsgabe neu geformt, mit unseren persönlichen Meinungen und Anschauungen lebenswahr ausgestopft, als unser Werk in die Welt hinausgehen.

Als ich vor Jahren Ihre Aufzeichnungen zum erstenmal zur Hand nahm, habe ich sie nicht als Rohstoff betrachtet, sondern – eingedenk der Freundschaft, die uns verbindet – so gelesen, wie man die Memoiren eines Freundes liest: mit Anteilnahme und herzlichem Mitempfinden. Mein warmes Interesse galt damals nur Ihnen und Ihrem Schicksal. Die Autorin dieser Blätter war mir allein wichtig. Freilich hatte sich meine Neugier während des Lesens allmählich auch auf die geschilderten Personen und namentlich auf den Helden ausgedehnt, denn der anfechtbare und doch menschlich begreifliche Charakter dieses Mannes und sein – trotz aller Bewegtheit – trauriges Schicksal haben etwas sehr Anschauliches, sehr Typisches an sich. So wurde schon bei der seinerzeitigen Lektüre der Wunsch in mir wach, den Stoff irgendwie zu verwerten. Das Ihnen gegebene Versprechen der vollkommenen Diskretion ließ diesen Wunsch jedoch damals nicht reif werden. Ich packte die Mappe fest ein und ließ sie in der untersten Schreibtischlade verschwinden, anstatt sie zu vernichten, wie ich es Ihnen versprochen hatte. Können Sie mir diesen Wortbruch verzeihen? Bedenken Sie: Das Vertrauen in die Lebenskraft des geschriebenen Wortes und, was damit Hand in Hand geht, die Ehrfurcht vor Manuskripten sind eine Berufskrankheit des Literaten.

Ab und zu, beim Aufräumen, fand ich das Päckchen in der Lade, schämte mich ein bißchen, nahm mir vor, es zu verbrennen – und schob es dann wieder zuunterst hinein mit der Entschuldigung: Ich muß es noch einmal lesen! Aber es gab immer etwas Wichtigeres – oder besser gesagt: etwas Vordringlicheres zu erledigen.

Doch jetzt habe ich es wieder gelesen, und diesmal war der Gedanke an die literarische Verwertung des Stoffes nicht mehr fortzuscheuchen!

Ich habe bei dem genauen Studium Ihrer Aufzeichnungen festgestellt, daß ich meinerseits gar nicht viel dazutun müßte. Ja, liebe, verehrte Susanne, Ihr Manuskript ist beinahe druckreif, obgleich es nur für Sie und nicht für die Öffentlichkeit geschrieben worden ist. – Oder vielleicht gerade darum! Es würde genügen, einige Kürzungen vorzunehmen, aber auch da nicht viele, weil ja gerade das, was Sie sich so nebenbei gedacht haben und was Ihnen (verzeihen Sie das Wort, das bei einer so klugen und so bewußt lebenden Frau, wie Sie es sind, fast wie Kritik klingen könnte!) unkontrolliert aus der Feder geflossen ist, am packendsten und am unmittelbarsten erscheint. Außerdem müßte man natürlich einzelne äußere Umstände ändern, nach denen vielleicht dieser oder jener Leser die Personen Ihres Lebensromans erkennen könnte. Alles andere ist überpersönlich, geht weit über das Private hinaus und ist mithin für die Literatur interessant.

Nun bin ich dabei, aus Ihrer Niederschrift die ersten beiden Romankapitel herauszuschälen, und sende sie Ihnen dieser Tage, sobald ich fertig bin.

Mit diesem Brief aber wollte ich nicht länger zögern, denn vielleicht ist es besser, wenn Sie vorbereitet sind.

Überlegen Sie, liebe Freundin, ob Sie nicht doch geneigt wären, Ihr strenges Verbot zurückzuziehen. Ich glaube fest, daß Sie mit Ihrem Buch Erfolg haben werden, und es würde mich ehrlich freuen, wenn ich Ihnen zu diesem Erfolg verhelfen könnte. Sie brauchen Ihr Inkognito nicht zu lüften. Wir geben das Buch unter einem Pseudonym heraus, so daß niemand auch nur ahnen kann, wer die Autorin ist. Damit ist dann auch jede Möglichkeit von Rückschlüssen vom Werk auf den Dichter ausgeschaltet.

Schütteln Sie, bitte, nicht jetzt schon den Kopf. Sagen Sie nicht nein, ehe Sie die Sache recht bedacht haben. Überlegen Sie in Ruhe; besprechen Sie sich mit Ihrem Herrn Gemahl. Und wenn der Manuskriptauszug ankommt, lesen Sie ihn so objektiv, wie Ihnen dies möglich ist – so als wären nicht Sie es gewesen, sondern ein Ihnen unbekanntes »Fräulein Sedlak«, das damals in der Loge neben »Ernstl« (jawohl, so heißen die beiden jetzt!) gesessen ist.

Ich erwarte Ihre Antwort erst nach der Lektüre. Ein früheres Nein kann ich gar nicht gelten lassen. Ich sehe ohnedies nicht ohne Besorgnis Ihrem Brief entgegen, denn mein Herz hängt nun schon an diesem Plan, und es wäre für mich ein empfindlicher Schmerz, wenn ich ihn aufgeben müßte.

Leben Sie recht wohl. Grüßen Sie den lieben Mister Reginald herzlich und lassen Sie sich, liebe Frau Susanne, die Hand küssen von Ihrem sehr ergebenen

Jan

Montreal, Dezember 1962

Lieber Jan!

Ihr Brief hat mir nur so lange Freude bereitet, als ich ihn geschlossen in der Hand hielt und Ihren Namen als Absender las. Dann, als ich das Kuvert aufgerissen hatte, war’s mit der Freude vorbei.

Nein, nein, lieber Freund, Ihr Plan ist gar nicht nach meinem Sinn. Ich wollte mich sofort hinsetzen und Ihnen geradewegs absagen; nur Ihre ausdrückliche Bitte, auf das Manuskript zu warten, hat mich davon abgehalten.

Nun, Sie hatten recht, mich darum zu bitten, und es war psychologisch richtig, zuerst die Lektüre von mir zu verlangen. Ich habe meine eigene Geschichte wie die einer fremden Frau gelesen. Ich weiß nicht, ob es an den geänderten Namen lag – ich glaube kaum. Eher daran, daß ich mich so vollkommen geändert habe. Das alles hat nichts mehr mit mir, wie ich heute bin, zu tun. Es ist ein für allemal Vergangenheit. (Gott sei Dank!) Ich kann nicht sagen, daß ich mich dieser Vergangenheit schäme, aber wie so vieles, was man überwunden und hinter sich gebracht hat, ist sie mir ein wenig peinlich.

Bitte, senden Sie mir keine weiteren Fortsetzungen des »Romanes«, denn ich kann damit nichts anfangen. Mich interessiert die Angelegenheit nicht. Allerdings bin ich nicht maßgebend. Mein Bedarf an Belletristik ist beschränkt. Und wenn ich schon ab und zu etwas Derartiges lese, so möchte ich lieber fremde Erlebnisse und Erkenntnisse vorgesetzt bekommen.

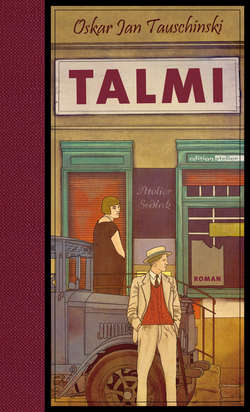

Ich habe auch nicht den mindesten Ehrgeiz, literarische Lorbeeren zu ernten, abgesehen davon, daß ich gar nicht glaube, mit diesen Aufzeichnungen sei ein Erfolg zu erzielen. Wenn ich etwas leisten kann, so als Keramikerin. Es ist ohnedies nicht übertrieben viel, aber gerade darum muß ich mich auf dies eine Fach konzentrieren. Aglaia sagte immer, es sei das größte Unglück, vielerlei kleine Talente zu haben. Es hindere die Entfaltung des Talentes. Die Keramikerin »Fräulein Sedlak« ist vor dreizehn Jahren aus Wien fortgegangen, und man hat sie dort gewiß längst vergessen. In Montreal beginnt sich die Keramikerin »Mrs. Hopkins« allmählich mit ihren Arbeiten – und merkwürdigerweise auch als Lehrperson – durchzusetzen. Das bedarf meiner vollen Konzentration. Es hat ohnehin Jahre gedauert, ehe ich hier heimisch geworden bin. Aber darüber habe ich Ihnen ja oft geschrieben.

Nur an eines habe ich mich sofort gewöhnt: an die stete Gegenwart eines geliebten Menschen. Und gerade davor hatte ich mich gefürchtet. Wieder einmal ein Beweis dafür, daß man sich keine Sorgen auf Vorrat machen soll. – Aber ich brauche Ihnen gegenüber kein Loblied auf Reginald zu singen. Sie kennen ihn ja.

Was ich hingegen wohl oder übel tun muß, das ist, auf Ihre Fragen bezüglich des Manuskriptes antworten. Ich kann Ihnen versichern, daß ich den Augenblick verfluche, da ich die Mappe, die ich schon in den Ofen werfen wollte, im Gedanken an Sie wieder beiseite legte. Man soll eben nicht eitel sein!

Also, in Gottes Namen, versuchen Sie’s mit dem Tagebuch, wenn Sie es dringend wollen. Aber keinesfalls unter meiner Firma! Ich zeichne für Ihr Fiasko nicht verantwortlich und will gar nichts damit zu tun haben. Die Konsequenzen Ihres Leichtsinns müssen Sie selber tragen.

Eines noch: Ich kann mich heute nicht so genau an alles erinnern, was ich geschrieben habe. Möglicherweise sind Stellen darin, die wirklich nur für mich bestimmt waren und die eigentlich sogar Sie nicht hätten lesen dürfen. Ich bitte Sie daher nochmals um Diskretion – wenn auch jetzt nicht mehr für mich, sondern für die weibliche Erzählerin Ihres Romans, die Sie dankenswerterweise Sedlak genannt haben.

Ich erteile Ihnen meine Einwilligung schweren Herzens, aber ich habe nicht das Recht, sie Ihnen zu verweigern, nachdem ich das Tagebuch nun einmal aus den Händen gegeben habe. Ich wünsche Ihnen Erfolg mit Ihrer Arbeit. Reginald kann jetzt von seinem Mikroskop nicht fort, um diesem Brief von sich aus einige Zeilen hinzuzufügen. Er läßt Sie herzlich grüßen, was ich in seinem und meinem Namen hiemit tue.

Ihre alte Freundin

Susanne H.