Читать книгу Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen - Reinhard Erös - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Revolutionär unter dem Turban – Khazan Gul Tani

ОглавлениеUnsere Töchter Cosima und Veda können ihre Aufregung kaum verbergen. Afghanistan gehört zwar zu ihrem täglichen Leben, aber sie selbst sind noch nie dort gewesen. Inzwischen kennen sie viele Deutsch-Afghanen, die als ehemalige Flüchtlinge seit langer Zeit in Deutschland leben. Heute aber erwarten wir zu Hause einen »richtigen« Afghanen, Khazan Gul Tani, den Baumeister unserer Schulen aus Khost. Ich habe unseren Freund seit unserer Zeit in Peschawar nicht mehr gesehen. Damals, in den achtziger Jahren, kam er ab und zu in unser Haus, um Nachrichten aus Deutschland zu erfahren und sich ein wenig vom Krieg zu erholen. Khazan war bei Weitem die intelligenteste und eindrucksvollste Persönlichkeit unter den vielen Mudschaheddin-Kommandeuren, die ich während des sowjetisch-afghanischen Krieges kennengelernt habe. Seine Besuche bei uns in Peschawar waren daher immer ein Erlebnis der besonderen Art.

Und gerade deshalb lud ich zu unseren abendlichen Gesprächsrunden auch immer die gesamte German Community aus Westpakistan ein. In fließendem Deutsch erzählte uns Khazan – die Kalaschnikow-Maschinenpistole stets neben sich – aus seinem Leben: vom Studium in Deutschland, von seiner Rückkehr nach Afghanistan und seinem »persönlichen Krieg« gegen die Besatzer, wie er ihn nannte. Der Sohn einer bettelarmen Bauernfamilie im gottverlassenen Distrikt Tani hatte es dank seiner hohen Intelligenz und seinem ungeheuren Fleiß geschafft, in Kabul eine weiterführende Schule zu besuchen. Nach einem exzellenten Abitur durfte er in Deutschland studieren. Seine hervorragenden deutschen Sprachkenntnisse und seine politische Sozialisation verdankte er seiner Zeit an der Frankfurter Universität während der Studentenbewegung der sechziger Jahre. Als überzeugter Patriot und Marxist – in der Terminologie der Studentenrevolte hätte man ihn als »unorthodoxen Kommunisten« bezeichnet – war er nach seinem Physik- und Mathematikstudium in seine alte Heimat zurückgekehrt, obwohl er auch in Deutschland hätte bleiben können.

Wie ich bei unserem Wiedersehen in Deutschland feststelle, prägt der »patriotisch-revolutionäre Geist« noch immer Khazans Denken, doch Kommunist ist er schon lange nicht mehr. Khazans äußere Erscheinung wirkte damals auf uns, als hätte er für Marc Chagalls »König David« Modell gesessen. Seine hagere sehnige Gestalt, seine markante, wohlgeformte Nase, die vorstehenden Backenknochen in dem schmalen Gesicht, der schon damals kräftige, graue Bart und die stets lebendigen, klugen dunkelbraunen Augen weckten bei mir immer das Bild eines alttestamentarischen Propheten, wäre da nicht der sorgfältig gebundene, riesige Paschtunenturban auf seinem filmreifen Kopf gewesen.

Ich bin gespannt, wie uns Khazan heute, zwanzig Jahre nach unserer letzten Begegnung, gegenübertritt. Er ist mit Ariana, der afghanischen Fluggesellschaft, von Kabul nach Frankfurt geflogen. Von dort wollte er mit dem Zug nach Regensburg weiterfahren. Und tatsächlich: Jetzt kommt er mir auf dem Bahnsteig entgegen. Ich erkenne ihn nicht nur an seinem weißen Turban und dem weiten Shalwar-Kamez, in Regensburg eine ungewöhnliche Bekleidung – auch sonst hat er sich kein bisschen verändert. Nur etwas mehr Falten durchziehen das sonnengebräunte Gesicht. Energisch wie einst packt er mich an den Schultern und strahlt mich an: »Na, wie geht es dir, dem imperialistischen Klassenfeind?« Auch die studentischen Klassenkampfparolen aus den Sechzigern hat er anscheinend nicht vergessen. Aus unseren Gesprächen vor zwanzig Jahren weiß er, dass ich während der Studentenrevolte in der Hochschulpolitik auf »der anderen, der konservativen Seite gekämpft« habe, und das hält er mir auch heute humorvoll vor.

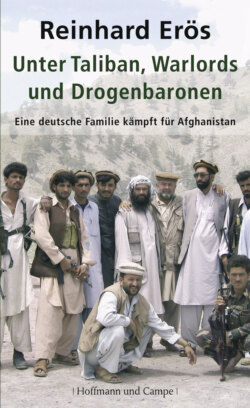

Khazan Gul zu Hause bei den Erös im bayerischen Mintraching

Auf der kurzen Fahrt in unser Dorf empört er sich über die Behandlung, die er während seiner kurzen Zugfahrt über sich ergehen lassen musste: »Sechsmal haben die Schaffner meinen Fahrschein sehen wollen, und zweimal musste ich der Polizei meinen Reisepass vorlegen. Wie in alten Zeiten! Damals hielt man uns mit unseren langen Haaren für kommunistische Terroristen, und heute sieht man in mir wegen meiner afghanischen Kleidung wohl einen Taliban. Ihr Deutschen ändert euch nie.«

Der inzwischen über sechzigjährige Khazan versprüht noch immer den Geist des Revoluzzers der Achtundsechziger-Generation! Unsere beiden Töchter mögen ihn auf Anhieb, und auch die Söhne sind beeindruckt von der Wortgewalt und Weisheit des bärtigen Paschtunen. Sie hängen an seinen Lippen, als er nach dem Essen aus seinem wechselvollen und spannenden Leben erzählt. Ein Abend ist viel zu kurz, um auch noch die Ereignisse der vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Doch Khazan wird zwei Wochen in Deutschland bleiben, um mit uns die Schulen zu besuchen, die unsere Projekte in Afghanistan unterstützen. Da bleibt genügend Zeit, um sich auszutauschen.

Gleich am nächsten Morgen sind wir im benachbarten Landkreisgymnasium Neutraubling. Diese Schule unterhält seit der Gründung der »Kinderhilfe Afghanistan« eine Patenschaft mit unserem ersten Mädchengymnasium in Jalalabad, der Allaei-Mädchenoberschule. Schon beim Betreten des Schulgeländes erregt Khazan mit seiner Tracht großes Aufsehen. Aus allen Fenstern starren Schüler und Lehrer auf den weiß gekleideten bärtigen Mann mit dem wogenden Turban. Als wir mit ihm die Aula betreten und er die dicht gedrängte Schülerschar mit einem kräftigen »Grüß Gott« begrüßt, geht ein Raunen durch die Reihen: »Der Araber spricht ja Bayerisch!«

»Nein, Bayerisch spreche ich nicht, eher Hessisch. Und Araber bin ich auch nicht, sondern Afghane. Den Unterschied werde ich euch heute auch erklären«, beginnt Khazan seine zweistündige Geschichte. Beeindruckt vom fehlerfreien Deutsch des Afghanen, lauschen die Jungen und Mädchen der Kollegstufe seiner spannenden, oft irrsinnig komischen und manchmal sehr traurigen Lebensgeschichte.

Ich bin wahrscheinlich 1945 geboren, mein genaues Geburtsjahr kenne ich nicht. Aber es war sicher im Herbst, denn mein Name »Gul« bedeutet »Herbstblume«. In Afghanistan, besonders auf dem Land, spielt das Geburtsjahr keine so wichtige Rolle wie hier bei euch. In Afghanistan gibt es keine Geburtsurkunden, und kein Bauer besitzt einen Personalausweis oder gar einen Pass. Man weiß in den Dörfern gar nicht, dass es so etwas gibt. Und wozu sollte er nützen, wenn man sein ganzes Leben eh im Heimatdorf verbringt? Viel wichtiger als das Geburtsdatum ist bei uns der Name. Denn wenn man den Namen kennt, weiß man automatisch, wer der Vater ist. Und wenn der Name des Vaters einen guten und ehrlichen Ruf hat, dann überträgt man das auch auf seine Kinder.

Mein Vater war ein ehrlicher, aber auch sehr armer Mann und ist gestorben, als ich noch ganz klein war. Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Meine Mutter hatte als Witwe ein sehr hartes Leben, denn sie musste meine Geschwister und mich jeden Tag satt bekommen. Das war damals nicht einfach in Afghanistan, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Bei uns gibt es keine Rente und kein Kindergeld wie hier in Deutschland. Weil wir so arm waren, musste ich auch zur Schule gehen, obwohl meine Mutter und ich das gar nicht wollten. Denn zu Hause hätte ich ihr bei der Feldarbeit helfen können. Sicher könnt ihr gar nicht verstehen, dass man wegen Armut in die Schule gehen muss. Ich will es euch erklären.

Anfang der fünfziger Jahre hat der afghanische König Zahir Shah eine große Alphabetisierungskampagne für das ganze Land gestartet, die bis in die entlegensten Dörfer reichte. Auch unser Dorf im Bezirk Tani in der Provinz Khost, in den Bergen nahe der pakistanischen Grenze, bekam damals eine kleine Schule und einen Lehrer. Eine eingeschränkte Schulpflicht wurde eingeführt, und alle Jungen mussten den Unterricht besuchen. Wenn die Familie reich war, konnte sie den Lehrer bestechen, sodass der Sohn zu Hause bleiben und dort helfen durfte. Meine Mutter hatte aber kein Geld übrig; also musste ich zum Unterricht. Und da sie mich nun einmal in die Schule schicken musste, fürchtete sie, ich könnte ein schlechter Schüler sein und ihr Schande machen. Deshalb war sie schrecklich streng mit mir! Weil ich Angst vor ihr hatte, gab ich mir große Mühe beim Lernen. So wurde ich wohl oder übel zu einem hervorragenden Schüler. Meine Zeugnisse waren so gut, dass man mich nach vier Jahren Dorfschule auf die Mittelschule für Jungen in der Distrikthauptstadt Khost schickte. Diese Schule besuchten vor allem Kinder aus reicheren Elternhäusern, und meine Angst war nun noch größer als zuvor. Ich befürchtete nämlich, dass die Lehrer mir wegen meiner Armut eher schlechte Noten geben würden, und daher habe ich mich besonders angestrengt, um meine Mutter nicht zu enttäuschen. Als Klassenbesten schickten mich die Lehrer dann auf die Oberschule nach Kabul. Dort machte mir das Lernen erstmals richtig Spaß. Besonders gern mochte ich die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik.

Meine Mutter und meine Geschwister waren sehr stolz, dass ich, der arme Bauernbub aus Khost, mit dem zweitbesten Abitur in ganz Afghanistan auch studieren durfte. Weil es damals bei uns nicht genügend Studienplätze gab, schickte man mich nach Deutschland. Ein Land, zu dem Afghanistan schon seit vielen Jahrzehnten gute Beziehungen hatte und das für uns ein großes Vorbild war. Ein Studium in Deutschland war für jeden Afghanen ein Traum. Und dieser Traum sollte für mich jetzt in Erfüllung gehen. Bei der Abreise sah ich zum ersten Mal in meinem Leben ein richtiges Flugzeug und fühlte mich wie ein König, als mir schick gekleidete Stewardessen ein feines Essen servierten.

Da ich kein Wort Deutsch sprach, schickten mich die deutschen Behörden zunächst zu euch nach Bayern. Auf der Sprachschule in Rosenheim fühlte ich mich anfangs wie zu Hause in Afghanistan: Die Alpen und die bunten Herbstwiesen, später dann die schneebedeckten Berge und der blaue Himmel erinnerten mich jeden Tag an meine Heimat. Trotzdem bekam ich bald schreckliches Heimweh. Denn alles andere war völlig fremd. Das bayerische Essen mit Schweinefleisch und Würsten mit Kraut roch nicht nur furchtbar; für mich als Moslem war es das reine Gift. Noch viel schlimmer litt ich darunter, wie sich hier die jungen Männer und Frauen benahmen. Die Mädchen trugen ganz kurze Röcke und machten den Jungen schöne Augen. Ich sah unverheiratete Männer und Frauen Händchen haltend und schmusend auf offener Straße. Bei uns zu Hause schlagen die Frauen sittsam die Augen nieder, wenn ein Mann in der Nähe ist. Und die Männer würden nie einer fremden Frau direkt ins Gesicht schauen oder sie gar anfassen. Ein deutscher Freund lebte mit einer Frau zusammen, obwohl die beiden gar nicht verheiratet waren. Bei uns suchen die Eltern für ihre Kinder den künftigen Ehepartner aus. Erst bei der Hochzeit lernen sich Mann und Frau richtig kennen, und erst nach der Heirat dürfen sie in einer Wohnung zusammenleben. Wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält, büßen er und seine ganze Familie ihre Ehre ein. Dann gilt man als Ausgestoßener. Der Anstand des Einzelnen und die Ehre der Familie sind gleichsam das soziale Skelett eines Körpers, das alles zusammenhält; Anstand und Ehre funktionieren als Überlebensversicherung der Sippe und des ganzen Dorfes. Wer dagegen verstößt, gefährdet die Grundlagen des Zusammenlebens und wird deshalb streng bestraft.

Und jetzt musste ich in Deutschland jeden Tag miterleben, wie »unzüchtig« sich die Kommilitonen um mich herum verhielten. Meinem ersten Schreck folgte innere Erstarrung. Ich wurde regelrecht krank, konnte nichts mehr essen, hatte Bauchschmerzen und Erbrechen. Es ging mir immer schlechter, sodass mich meine Lehrer zu einem Arzt brachten. Obwohl er mich lange untersuchte und Röntgen- und Blutuntersuchungen durchführte, fand er keine Krankheit. »Sie sind körperlich topfit«, erklärte er mir. Mein Zustand besserte sich nicht. Ich wollte unbedingt wieder zurück nach Afghanistan, hatte aber schreckliche Angst vor der Schande, die ich damit meiner Familie zugefügt hätte. Dann kam die Rettung! Der Vater eines Kommilitonen war Psychologe, und sein Sohn hatte ihm von dem »Afghanen mit den unheilbaren Bauchschmerzen« erzählt. Der Vater nahm sich meiner an und führte lange Gespräche mit mir. Mein Deutsch war inzwischen so weit gediehen, dass ich mich halbwegs verständlich ausdrücken konnte. »Du leidest unter einem Kulturschock«, erklärte er mir, »und diesen Schock behandeln wir mit einem Gegenschock.« Er verschrieb mir einen Tanzkurs!

Wir Afghanen sind es gewohnt, auf den Rat der Eltern und angesehener Persönlichkeiten zu hören und ihnen zu gehorchen. Ich befolgte also den Rat des Psychologen und besuchte zusammen mit seinem Sohn einen Tanzkurs. Allein hätte ich mich das nie getraut. Die erste Stunde war schon schlimm genug, obwohl wir da den Mädchen nur gegenübersaßen und dem Tanzlehrer und seiner Frau zusehen mussten. In der zweiten Stunde brach es über mich herein: Die Mädchen sollten sich einen Tanzpartner aussuchen. Ich hoffte inständig, dass sie mich, den Ausländer, übergehen würden und ich das Tanzen nur »theoretisch« würde lernen können. Doch das Gegenteil geschah: Plötzlich standen vier Mädchen vor mir und forderten mich auf! »Deine langen schwarzen Haare und die traurigen braunen Augen des exotischen Ausländers haben mir so gut gefallen«, gestand mir später meine Tanzpartnerin. Erstmals in meinem Leben musste ich jetzt ein fremdes Mädchen anfassen. Nicht nur für wenige Sekunden, sondern minutenlang! Um es kurz zu machen: Nach den ersten Tanzstunden begann die Therapie des Psychologen zu wirken. Schon Tage zuvor freute ich mich auf die Tanzstunden und wurde ein begeisterter und guter Tänzer. Meine Starre löste sich, ich hatte wieder Appetit und fühlte mich von Tag zu Tag besser. Ich vergaß das Heimweh, und als ich mich auch in der neuen Sprache gut ausdrücken konnte, war ich endgültig in Deutschland angekommen.

Meine nächste Station war die Universität in Frankfurt. Ich studierte Mathematik und Physik und wollte Lehrer werden. Je besser es mir gelang, in die komplizierte deutsche Gesellschaft der späten sechziger Jahre einzutauchen, desto mehr begeisterten mich die revolutionären Ideen der linken Frankfurter Studenten. Sie protestierten gegen die Allmacht der Professoren, das zementierte Machtgefüge an der Universität und in der Gesellschaft, gegen den Krieg der USA in Vietnam und die Unterdrückung der Menschen in der Dritten Welt. Sie demonstrierten für mehr Rechte der Studenten, für Gleichheit, Gerechtigkeit und Sozialismus. Revolutionäre wie Lenin, Mao Tse-tung, Che Guevara und Ho Chi Minh waren ihre Vorbilder, und in jeder Studentenbude hingen ihre Poster. Ich war fasziniert von dieser revolutionären Aufbruchstimmung und beschloss, mich nach meiner Rückkehr nach Afghanistan ebenfalls als Revolutionär zu engagieren. Ich schmiedete Pläne, den König zu stürzen und mein politisch und wirtschaftlich rückständiges Land sozialistisch zu modernisieren.

1972 war es so weit. Nach sechs Jahren hatte ich mein Lehramtsstudium in Mathematik und Physik erfolgreich abgeschlossen und flog zurück in die Heimat. Als ich in Kabul ankam, traf mich gleichsam ein Blitz. Ich erkannte die Stadt zunächst gar nicht wieder! Auf den Straßen flanierten jetzt – wie in Deutschland – geschminkte Mädchen in Miniröcken. Junge Pärchen saßen Händchen haltend in Straßencafés und besuchten gemeinsam die zahlreichen Kinos, die es inzwischen gab. Abends strömten die Menschen ins Theater und zu Konzerten. Die einstmals stockfinsteren Straßen waren nachts beleuchtet. Viele Mädchen studierten gemeinsam mit jungen Männern an der Universität. Während meines Studiums in Deutschland hatte die Regierung das Frauenwahlrecht eingeführt. Frauen saßen im Parlament und bekleideten hohe Ämter in der Regierung. Ich war verwirrt und gleichzeitig beglückt darüber, was sich in meiner Abwesenheit alles geändert hatte.

Dann fuhr ich von Kabul zu meiner Familie in das kleine Dorf Tani, nur hundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und alles war wie vor zehn Jahren, als ich das Land verlassen hatte. Die Uhren waren stehengeblieben, die Menschen lebten hier genauso, wie es meine Vorfahren wohl schon vor fünfhundert Jahren getan hatten. Noch immer huschten die Frauen und älteren Mädchen unter der Burka durch die Gässchen. Nur Männer bestimmten das öffentliche Leben. Es gab keinen elektrischen Strom, keine Autos, keine Schulen für Mädchen. Der nächste Arzt war noch immer eine Tagesreise entfernt. Auf den Feldern zogen primitive Ochsenkarren den Holzpflug, und die alten Frauen schlugen mit Dreschflegeln den Weizen. Und hier, im tiefsten Mittelalter, wollte ich jetzt mein an einer modernen deutschen Universität erlerntes Wissen als Mathematik- und Physiklehrer an die Kinder weitergeben. An Kinder, die größtenteils gar nicht lesen und schreiben konnten! Mich traf ein neuer Schock. Ein Zustand, den die Kulturwissenschaftler den »doppelten Kulturschock« nennen:

Vor sechs Jahren hatte mich die Begegnung mit den Freiheiten eines modernen Lebens in Deutschland erschüttert, und jetzt, nach der Rückkehr in meine Heimat, fand ich mich in der unveränderten mittelalterlichen Welt des Dorfes nicht mehr zurecht. Erschwerend kam hinzu, dass sich in diesen Jahren die Hauptstadt meines Landes sehr wohl weiterentwickelt hatte. Wochenlang fühlte ich mich in meinem eigenen Haus wie ein Heimatloser und war völlig ratlos. Sollte ich wieder zurück nach Deutschland oder ins moderne Kabul gehen, oder sollte ich hier bei meiner Familie und meinen Freunden leben und arbeiten? Meine weise Mutter erlöste mich aus dieser Erstarrung mit ihrem Rat: »Du bist hier geboren und aufgewachsen. Deine Wurzeln sind im Dorf Tani. Dein Fleiß und deine Intelligenz haben dir Flügel wachsen lassen, und du bist in die Welt hinausgeflogen, hast dort vieles gesehen und Neues gelernt. Dieses Wissen musst du jetzt den Kindern in deiner Heimat weitergeben.«

Ich bin in Tani geblieben und habe viele Jahre als einfacher Dorfschullehrer unterrichtet. Ab und zu musste ich nach Kabul reisen, um Schulbücher zu besorgen und im Erziehungsministerium vorzusprechen. Bei diesen Ausflügen in die zunehmend westlich-zivilisierte Welt der Hauptstadt wurde mir ein Grundübel unseres Landes immer deutlicher: der Bruch zwischen Stadt und Land. In Deutschland hatte ich kaum Unterschiede im Lebensstil der Städter und der Dorfbewohner bemerkt. Bei uns lagen Jahrhunderte dazwischen.

80 Prozent aller Afghanen waren und sind Bauern. Sie lebten – und leben noch heute – in einer anderen Welt und Zeit als die modernen Kabulis. Daher wurde mir rasch klar, dass eine kommunistische Revolution und der Sturz des Königs nicht die richtige Lösung für unser Land sein konnten. Nur wenn Bauern und Städter zusammengingen, hatten wir eine Chance, Afghanistan voranzubringen und in die Moderne zu führen. Die Dörfler mussten geistig und technisch den Kabulis folgen können, und die Kabulis hatten bei jedem Reformschritt darauf zu achten, dass die Werte und die Funktion unserer afghanischen Kultur und Stammestraditionen nicht vernachlässigt wurden. Mir war klar, dass dies sehr viel Geduld auf beiden Seiten erfordern würde. Und vor allem würde es sehr lange dauern. Die politische Situation in Kabul gestaltete sich zunehmend unruhig und unübersichtlich. Viele Afghanen waren nicht bereit, die notwendige Geduld für Reformen aufzubringen. Sie wählten den Weg der gewaltsamen Revolution. Es waren vor allem Studenten und Offiziere, die während ihres Studiums in der Sowjetunion mit dem Bazillus des Marxismus-Leninismus infiziert worden waren und diesen jetzt in Afghanistan verbreiteten.

1973 wurde unser König Zahir Shah nach vierzig Jahren friedlicher Herrschaft gestürzt und lebte seither im Exil in Italien. Sein Cousin Muhammmad Daud übernahm die Macht und ernannte sich zum Ministerpräsidenten. Damit endete eine über zweihundert Jahre lange Monarchie. Viel zu hastig ging Daud daran, seine revolutionären Ideen in die Tat umzusetzen. Vor allem die Landbevölkerung konnte und wollte ihm dabei nicht folgen. Einigen Kabulis gingen Dauds Reformen dagegen zu langsam. Es kam zu gewalttätigen Demonstrationen, die oft mit militärischen Mitteln niedergeschlagen wurden. Hunderte kamen dabei ums Leben. In Kabul ging es nun drunter und drüber: Daud wurde gestürzt und mit seiner ganzen Familie ermordet. Die neuen Herren – zunächst Taraki, dann Amin – nannten sich Volksdemokraten oder sozialistische Demokraten. Obwohl sie von Moskau gefördert und unterstützt wurden, entglitt ihnen mehr und mehr die Macht. Sie beherrschten weder das Instrument des Sozialismus noch verfügten sie über die Fähigkeit zu regieren. Afghanistan befand sich auf dem Weg in einen Bürgerkrieg zwischen Stadt und Land.

Gegen diese falsche und verhängnisvolle Politik erhob ich meine Stimme, und bald wusste man auch in Kabul, dass Khazan Gul von Tani nicht mit einer Revolution, sondern in kleinen, kulturadäquaten Schritten Veränderungen herbeiführen wollte. Daher war ich den neuen Machthabern ein Dorn im Auge, und sie steckten mich kurzerhand ins Gefängnis. Für die Sowjetunion war in Afghanistan der Boden mittlerweile für konsequent revolutionäre Maßnahmen bereitet, und man wählte die militärische Lösung. Am christlichen Fest des Friedens, dem zweiten Weihnachtsfeiertag 1979, fiel die Supermacht in unser Land ein. Auf den Teerstraßen, die die Sowjets wenige Jahre zuvor gebaut hatten, erreichten ihre Panzerverbände schon nach wenigen Tagen Kabul. Sie brachten auch gleich einen neuen afghanischen Präsidenten aus Moskau mit: Babrak Karmal. Die technisch weit überlegenen sowjetischen Divisionen eroberten wie in einem Blitzkrieg innerhalb weniger Wochen alle großen Städte des Landes. Ein Teil der gebildeten Städter kollaborierte und arrangierte sich mit dem neuen System, der größere Teil unserer geistigen Elite verließ das Land und floh in die USA oder nach Europa, vor allem nach Deutschland. Bis heute sind die meisten von ihnen im Ausland geblieben; mit ihrer Bildung und ihren Fähigkeiten fehlen sie uns beim Wiederaufbau.

Ich saß zu dieser Zeit immer noch hoffnungslos, krank und schon halb verhungert im Gefängnis in Kabul. Meine Rettung verdanke ich einem meiner Brüder. Er drohte dem damaligen Innenminister, der auch aus Khost kam, er werde mit allen Stammeskriegern unserer Provinz ihn und seine Familie töten, wenn er mich nicht sofort frei ließe. Das wirkte! So konnte ich in mein Dorf zurückkehren, obwohl ich auch nach Deutschland hätte fliehen können. Ich besaß noch immer meinen deutschen Pass, den ich nach meiner Rückkehr aus Deutschland nicht – wie es eigentlich vorgeschrieben war – der Regierung zurückgegeben, sondern in unserem Haus versteckt hatte.

Ich musste zusammen mit den Bauern der Dörfer die Russen wieder aus unserem Land vertreiben. Auf keinen Fall wollten wir dulden, dass sie – gottlose Kommunisten – den Islam abschaffen würden. Eine marxistische Ideologie hätte auch unser gesamtes gesellschaftliches Gefüge zerstört. Wir haben noch nie in unserer Geschichte fremde Soldaten in unserem Land geduldet. Wir haben sie alle besiegt und verjagt: in der Antike Alexander den Großen und später die Mongolenfürsten Dschingis Khan und Tamerlan. Im 19. Jahrhundert brachten wir der damaligen Supermacht, den Engländern, die größte Niederlage ihrer Geschichte bei. Der deutsche Dichter Theodor Fontane beschreibt diese Schlacht in seiner ergreifenden Ballade »Das Trauerspiel von Afghanistan«: Im Winter 1842 lockten die vereint kämpfenden Paschtunenstämme ein britisches Korps mit 20000 Soldaten und ihren Familien in den Schluchten von Gondomak in eine Falle und vernichteten sie binnen weniger Tage. Nur einem Oberstabsarzt gelang es, dem Massaker zu entkommen und sich nach Peschawar durchzuschlagen. Dort meldete er dem General im britischen Hauptquartier: »Sir, ich bin der einzige Überlebende.«

Die Geschichte unseres Volkes ist überreich an Schlachten und Gefechten gegen ausländische Eindringlinge. Und schon als Kind habe ich – wie alle Kinder Afghanistans – gelernt, dass keiner unserer Gegner uns je besiegen und Afghanistan unterjochen konnte. Daher war ich überzeugt, dass wir auch dieses Mal siegen und die Supermacht Sowjetunion schlagen und vertreiben würden. Auf die kleine afghanische Nationalarmee konnten wir nicht zählen, denn viele unserer hohen Offiziere waren in der UdSSR ausgebildet worden und sympathisierten mit den Besatzern. Sie zwangen die jungen Wehrpflichtigen, auf der Seite der Sowjets zu kämpfen, wenn sie nicht vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden wollten. Wir Bauern waren auf uns selbst gestellt und vertrauten nur auf uns und Allah. Der zehnjährige Widerstand gegen die fremde Macht kam aus den Bergdörfern, nicht aus den Städten. Die Städter kollaborierten oder flohen ins Ausland. Auch in diesem Krieg zeigte sich wieder der Bruch zwischen Stadt und Land.

Anfangs kämpften wir nur mit alten Flinten, und auch später verfügten wir nie über schwere Geschütze und Panzer, Hubschrauber und Flugzeuge. Wir besaßen auch keine Stahlhelme oder Splitterschutzwesten, wie sie selbst die einfachen russischen Soldaten trugen. Etliche meiner Männer hatten nicht einmal feste Schuhe und kämpften auch im Winter in ihren Sandalen. Aber wir führten die Gefechte in unserem eigenen Land; in den Bergen, wo wir zu Hause waren und jeden Gipfel, jedes Tal und jede Höhle kannten. Wir verteidigten den Islam und hatten daher auch Gott – Allah – auf unserer Seite. Erst ein paar Jahre später erhielten wir dann modernere Gewehre und einige wenige Flugabwehrraketen aus Pakistan, um uns endlich auch gegen die gepanzerten Kampfhubschrauber und hoch fliegenden Jagdbomber verteidigen zu können. Dieser Kampf wurde auf beiden Seiten mit ungeheurer Grausamkeit geführt. Wir Afghanen bezahlten ihn mit 1,5 Millionen Toten und noch mehr Verwundeten. Aber auch die sowjetischen Familien mussten einen schrecklichen Blutzoll entrichten: Rund 20000 Soldaten, meist junge Wehrpflichtige, kamen ums Leben, und Hunderttausende kehrten verstümmelt in ihre Heimat zurück.

Im Februar 1989 zog diese Weltmacht geschlagen aus unserem Land ab. Was kaum jemand für möglich gehalten hatte: David hatte Goliath besiegt. Einige Monate nach diesem militärischen GAU ist das riesige Sowjetreich zerfallen. Unser Sieg war quasi der letzte Sargnagel für das schon vorher wirtschaftlich desolate System. Die jahrzehntelang von den Sowjets unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens erlangten ohne Blutvergießen ihre Freiheit. Mauer und Stacheldraht in Deutschland wurden niedergerissen, und die Deutschen in Ost und West fanden friedlich wieder zusammen. Ohne einen Schuss abfeuern zu müssen, hatte die westliche Welt ihren Feind verloren. Wir hatten ihn für sie endgültig besiegt.

Daher erwarteten wir voller Hoffnung und Zuversicht, dass uns der Westen jetzt als Gegenleistung helfen würde, unser Land wieder aufzubauen. Wir blickten besonders auf die Deutschen, unsere engsten Freunde, die vor dem Krieg unsere Kraftwerke gebaut, Wälder aufgeforstet, Hochschulen eingerichtet und unsere Lehrer ausgebildet hatten. Wir warteten vergebens – niemand kam!

Nach zehn Jahren Krieg standen wir nun da: ohne König, ohne Erfahrung im Regieren eines Landes, geschweige denn Erfahrung mit der Demokratie. Stattdessen gab es Hunderte »arbeitsloser« Mudschaheddin-Kommandeure, die alle eine Führungsrolle beanspruchten. Die Führer der verschiedenen Parteien, die den Krieg gegen die Besatzer noch gemeinsam geführt hatten, kämpften jetzt gegeneinander um die Macht in Kabul. Sie konnten sich zwar darauf einigen, halbjährlich rotierend in Kabul einen Präsidenten zu stellen; aber keiner dieser Präsidenten besaß für dieses komplizierte Herrschaftsmodell die notwendige politische Erfahrung. Ihnen fehlten Disziplin und jeglicher Gemeinsinn. Es ging ihnen nur um ihre persönliche Macht.

Kein Wunder nach zehn Jahren Krieg! Denn der Krieg zerstört nicht nur Gebäude und Felder, er tötet nicht nur Leben und verstümmelt Körper; der Krieg lässt die Menschen verrohen, er vernichtet Moral und Anstand. Der Krieg entmenschlicht. Wir Afghanen schämen uns heute zutiefst für die Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen. Wie Tiere fielen die einst so bewunderten Mudschaheddin-Kommandeure übereinander her. Vieles, was im Krieg gegen die Besatzer heil geblieben war, wurde jetzt zerstört; es wurde gebrandschatzt, geplündert, gemordet und vergewaltigt. Beim Kampf um die politische Macht wurden ganze Stadtteile von Kabul – bis dahin unbeschädigt – in Schutt und Asche gelegt und Zehntausende getötet. Lediglich die Stadtviertel der Wohlhabenden mit den herrlichen Villen der Vorkriegszeit wurden geschont. Schließlich hoffte jeder der Rivalen, letztendlich der Gewinner dieses Machtkampfes zu werden, und dann wollte man die Prachtbauten in Besitz nehmen. Heute wohnen in diesen prächtig herausgeputzten Villen hauptsächlich die zahlreichen Ausländer, die für die UNO und all die anderen Hilfsorganisationen in Kabul arbeiten.

Während dieser traurigen Zeit blieb ich in Khost bei meinen Bauern. Ich versuchte mich aus diesem grausamen Machtspiel herauszuhalten und wollte unsere durch den Krieg brachliegende Landwirtschaft wieder in Gang bringen; denn viele Familien hatten schon lange nicht mehr genug zu essen. Aber durch die vielen Kriegsherren war die Lage so unübersichtlich geworden, dass ich unweigerlich zwischen die Fronten geriet und mich plötzlich wieder im Gefängnis fand. Überall herrschten Chaos und Anarchie.

Deswegen war ich, wie viele meiner Landsleute, zunächst erleichtert, als die Taliban mit ihrem Blitzkrieg dieses entsetzliche Treiben beendeten und mit ihnen endlich Ordnung und Sicherheit nach Afghanistan zurückkehrten. Ich konnte das Gefängnis verlassen. Doch wieder war meine Erleichterung nur von kurzer Dauer. Schon bald zeigte sich, dass die »Pest des chaotischen Bürgerkrieges« von der »Cholera der brutalen Religionskrieger« abgelöst worden war. Verbrechen wurden jetzt zwar verfolgt und bestraft, und unsere Frauen waren auch wieder sicher vor Vergewaltigungen. Doch die brutalen Strafen auch für kleinste Vergehen schockierten uns: Dieben wurden die Hände abgehackt, Lügnern schnitt man die Zunge ab. Die Taliban brachten neue Gesetze ins Land, Vorschriften, die unserer Kultur und unserem Islamverständnis grundlegend widersprachen. Wir durften keine Musik mehr hören und Instrumente spielen. Theater, Kino und Fernsehen wurden verboten. Unsere Jungen durften nicht mehr Fußball spielen und keine Drachen steigen lassen, was in Afghanistan sehr beliebt ist. Man zerstörte Museen und uralte Kunstwerke und verbrannte nicht religiöse Bücher. Männer ohne Bart wurden ins Gefängnis gesteckt. Frauen, die sich ohne Burka oder ohne Begleitung ihres Mannes auf die Straße wagten, wurden als Prostituierte diffamiert, ausgepeitscht und im Wiederholungsfall gesteinigt oder öffentlich erschossen. In unseren Städten und Dörfern herrschte »Ruhe« – Friedhofsruhe!

Alle Mädchenschulen wurden geschlossen. Unsere Töchter konnten nur noch in kleinen Gruppen heimlich in privaten Häusern unterrichtet werden. Lehrerinnen, die trotzdem unterrichteten, brachten sich und ihre Schülerinnen in Lebensgefahr. Wenn Taliban sich unseren Dörfern näherten, schlugen unsere Wachposten Alarm. Dann löste sich die kleine Lerngruppe schnell auf, die Mädchen versteckten ihre Schulbücher, und die Lehrerin schlüpfte unter die Burka. Wer trotz solcher widrigen Umstände lernt, ist später hochmotiviert. Eine UNICEF-Studie in Afghanistan hat 2002 festgestellt, dass Mädchen unter diesen Bedingungen besonders gute Lernerfolge erzielt haben. Dem Mut dieser Lehrerinnen und ihrer Schülerinnen haben wir es zu verdanken, dass es jetzt wieder einen erstaunlichen Lehrerinnennachwuchs in Afghanistan gibt.

Die Taliban waren junge Paschtunen, meist Jungen afghanischer Eltern. Sie wuchsen während der sowjetischen Besatzung in pakistanischen Flüchtlingslagern auf und wurden dort in Koranschulen mit dem saudi-arabischen Wahhabi-Islam * indoktriniert. Dieser rigide, aggressive, nur aus lieblosen Geboten und strengen Verboten bestehende Islam hat Hunderttausende kleiner Paschtunenjungen der alten afghanischen Kultur und Religion entfremdet und sie in religiöse »Kampfmaschinen« verwandelt. Doch auch sie waren Afghanen, sie gehörten wie ich dem Stamm der Paschtunen an. Deswegen wollte ich nicht mit der Waffe gegen diese irregeleiteten Männer kämpfen, sondern sie mit Worten überzeugen, ihnen die Werte und Normen des Paschtunwali nahebringen und sie zu den Wurzeln des ursprünglichen afghanischen Islam zurückführen – in eine Welt also, in der die Würde der Frau, der Mütter und Schwestern hoch geachtet und die Ehre des Mannes und seiner Familie unantastbar sind.

Vergeblich. Mit massiver Unterstützung aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Pakistan zogen die fanatisierten Religionsschüler wie fremdgesteuerte Roboter ihre menschenfeindliche und frauenverachtende Politik durch. Die Amerikaner und mit ihnen der gesamte Westen sahen ihrem Treiben untätig zu. Kaum ein Wort der Kritik war im Ausland zu vernehmen. Im Gegenteil: Ölfirmen aus den USA schickten ihre Vertreter zu Mullah Omar*, den geistlichen Führer der Taliban, nach Kandahar, hätschelten ihn und verhandelten jahrelang über gemeinsame Ölprojekte. So setzten sich die verbrecherischen Gotteskrieger auch militärisch durch. Was den Sowjets nicht gelungen war, schafften sie in kaum zwei Jahren. Im September 1996 hatten sie die Hauptstadt und den Großteil Afghanistans unter ihrer Kontrolle; nur ein winziger Teil im Nordosten unseres Landes blieb ihnen verwehrt. Unter der Losung »Mit Terror zur Tugend« unterdrückten sie jeden Widerstand. Da ich nicht mit ihnen kollaborierte, wurde ich erneut eingesperrt und saß bis zum Ende des Taliban-Regimes im berüchtigten Gefängnis Pul-E-Charki in Kabul.

Drei Regime – dreimal Gefängnis. Eine lange, lähmende Zeit! Wie viele meiner Landsleute erfasste auch mich jetzt tiefe Mutlosigkeit, eine schwere Depression raubte mir meine letzte Widerstandskraft. Tausende, die noch tapfer gegen die sowjetischen Besatzer gekämpft hatten, verließen Afghanistan. Eine neue riesige Fluchtwelle erfasste das Land. Flucht vor dem Islam der Fanatiker. Stattdessen kamen scharenweise arabische Terroristen zu uns. Ihr Anführer, Osama Bin Laden, wurde von den Taliban wie ein Heiliger verehrt und fand bei ihnen Schutz und Unterstützung. Gegen diese geballte Macht war weder im eigenen Land noch aus dem Ausland Abhilfe in Sicht. Es schien, als hätte sich die ganze Welt für immer mit diesem Terrorregime abgefunden.

Die Wende kam völlig überraschend. Am 11. September 2001 attackierten arabische Terroristen im Auftrag Osama Bin Ladens die USA. Obwohl daran weder die Taliban noch überhaupt irgendwelche Afghanen beteiligt waren, erklärten die USA und ihre Verbündeten den Taliban und Osama den Krieg. Wenige Wochen später waren die Araber aus unserem Land vertrieben, und die Terrorherrschaft der Taliban war zu Ende. Ich kam aus dem Gefängnis frei. Glücklich über die wiedergewonnene Freiheit – meine persönliche und die meines Volkes –, kehrte ich in mein Dorf zurück und nahm zunächst meinen alten Beruf als Lehrer wieder auf.

Bei der großen Afghanistan-Konferenz im Dezember 2001 in Deutschland versprach die ganze Welt, uns nicht wieder – wie nach dem Abzug der sowjetischen Truppen dreizehn Jahre zuvor – im Stich zu lassen, sondern mit voller Kraft unser Land aufzubauen. Unser Land benötigte jetzt dringend gebildete und erfahrene Pädagogen – auch in der Politik.

Auf der ersten Dschirga, der großen Volksversammlung von Khost, wählten mich die Bewohner zum Erziehungsminister der Provinz.

Voller Optimismus stürzte ich mich auf die neue Aufgabe, schmiedete Pläne für den Bau neuer Schulen, suchte nach geeigneten Lehrerinnen und Lehrern und erstellte Lehrpläne für einen modernen Unterricht, so wie ich es vor fast dreißig Jahren in Deutschland gelernt hatte. Unsere viel zu wenigen Lehrer waren – nach fast fünfundzwanzig Jahren Krieg – auch fachlich schlecht ausgebildet. Wir benötigten also dringend mehr und vor allem besser ausgebildete Lehrer. Nach den Versprechungen, die uns besonders Deutschland auf der Konferenz am Petersberg bei Bonn gegeben hatte, war ich sicher, dass uns die deutsche Hilfe schon bald erreichen und man uns Pädagogen für die Aus- und Fortbildung von Lehrern schicken würde. Ich wartete vergebens. Nicht ein einziger deutscher Politiker oder Diplomat kam zu uns, um mit mir, dem Erziehungsminister von Khost, zu sprechen. Dabei war diese Region wie keine andere in den sechziger und siebziger Jahren von deutschen Entwicklungshelfern unterstützt worden. Damals hatte man sie bei uns die »deutsche« Provinz genannt. Doch jetzt blieb die deutsche Hilfe aus.

Stattdessen kamen amerikanische Soldaten, Kampftruppen, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber … Sie haben keine Schulen gebaut, sondern als Erstes ein großes Militärcamp für Tausende Soldaten und einen riesigen Militärflugplatz. Von dort flogen Tag und Nacht Kampfhubschrauber und Jagdbomber Einsätze gegen unsere Dörfer auf der »Jagd nach versprengten Taliban«, wie sie es nannten. Der Krieg ging weiter, Frieden ist in weiter Ferne, ein Wiederaufbau findet kaum statt. Auch heute durchsuchen amerikanische Soldaten regelmäßig unsere Häuser nach Terroristen, nehmen dabei keine Rücksicht auf unsere Gebräuche und Sitten, verhaften oft Unschuldige und verschleppen sie nach Guantanamo und in andere Folterlager. Der Hass der Bevölkerung nimmt täglich zu. Ich gehe den Amerikanern, wo immer möglich, aus dem Weg und arbeite an den Schulen, die ich in den vergangenen Jahren mit der Unterstützung von euch, den deutschen Schülern und Lehrern, aufgebaut habe.

Khazan blickt mit ernstem Gesicht in die Runde der Schüler. Fast zwei Stunden haben sie der Lebensgeschichte dieses Mannes und der Geschichte seiner Heimat gelauscht. Die Stimmung ist gedrückt, die Schüler wirken ratlos und erwarten jetzt von ihm einen Lösungsvorschlag. Der erfahrene Pädagoge Khazan hat seinen Vortrag natürlich ganz bewusst so gestaltet. Unvermittelt nimmt er seinen Turban vom Kopf und entrollt ihn auf dem Fußboden zu einem sieben Meter langen und fünfzig Zentimeter breiten Seidenschal. Ein Raunen geht durch die Schülerschar. Verschmitzt lächelnd bittet er einen Freiwilligen zu sich nach vorn. Die Jungen und Mädchen sehen sich verdutzt an: Was will er denn jetzt mit dem Turban?

Ein Mädchen meldet sich und kommt nach vorn. Khazan fordert die Kleine auf, aus diesem sieben Meter langen Tuch nun wieder einen Turban zu binden. Das Mädchen versucht es erst gar nicht: »Das kann ich nicht. Ich bin doch kein Afghane«, antwortet sie schüchtern.

»Das habe ich auch nicht von dir erwartet«, erlöst Khazan das Mädchen aus seiner Verlegenheit, »nicht einmal euer Direktor könnte aus diesem Stück Stoff einen Turban legen, obwohl es gar nicht so schwer ist. Man muss nur wissen, wie. Ihr habt mich heute Morgen für einen Araber gehalten. Araber tragen keinen Turban. Jetzt wisst ihr, dass dieser Turban ein Sinnbild für Afghanistan ist. Unsere dreitausend Jahre alte Kultur ist in den Kriegen der vergangenen dreißig Jahre schwer beschädigt worden. Die Trümmer liegen jetzt überall herum wie hier der aufgelöste Turban. Man kann dieses Tuch nur dann wieder zu einem Turban wickeln, wenn man es gelernt hat und weiß, wie es geht. Bei uns kann das jeder kleine Junge.«

Khazan nimmt den ausgebreiteten Stoff an einem Ende in beide Hände und windet die sieben Meter Seide langsam um seinen Kopf. Nach einer halben Minute schmückt ihn wieder ein gut sitzender, edler Turban. »So, wie ich aus dem Stück Stoff einen Turban geknüpft habe, muss aus den Trümmern unseres Landes wieder Afghanistan entstehen. Wir wollen keine Baseballkappen tragen und wie Texaner leben. Wer uns wirklich helfen will, muss unser Land und seine Geschichte kennen, er muss um unsere Werte wissen, unsere Kultur achten und unsere Religion schätzen. Wir sind keine kleinen Kinder und benötigen keine ausländischen Gouvernanten, die uns die Welt erklären und uns zu anständigen Menschen erziehen wollen. Wir brauchen Hilfe zur Selbsthilfe. Gebt uns nur das Werkzeug, das in den vergangenen Jahrzehnten zerstört wurde, dann bauen wir unser Land selbst wieder auf. Und wenn wir es aufgebaut haben, dann seid ihr herzlich eingeladen.«

Zehn weitere Tage bin ich mit Khazan in Deutschland unterwegs. Wir besuchen etliche Schulen, die unsere Arbeit unterstützen. Dabei legen wir mehr als zweitausend Kilometer zurück und haben genügend Zeit, uns auszutauschen. Khazan ist beglückt über die Hilfe, die er von uns erfährt, und über das Interesse der Schüler an seinem Land. Aber eines bedrückt ihn sehr: das Bild, das die Deutschen von Afghanistan, seiner Kultur und seinen Menschen, besonders von den Frauen, haben. Es ist ihm zu negativ und zu stark von platten Vorurteilen geprägt. Genauso pauschal und oberflächlich findet er unsere Vorstellungen vom Islam: »Ihr seht in unserem Glauben eine aggressive, feindliche Religion und baut deshalb Ängste auf; so entsteht ein tiefes gegenseitiges Misstrauen. Viel sinnvoller ist es doch, die gemeinsamen Wurzeln unserer Religionen hervorzuheben und zusammen nach der Größe des einen Gottes zu suchen. Der Glaube an Jesus – bei euch Christen der Sohn Gottes, im Islam ein wichtiger Prophet – und die Verehrung seiner Mutter Maria sind ein wunderbarer gemeinsamer Bestandteil unserer beider Religionen.«

Khazan, der Physiker und Mathematiker, ist theologisch erstaunlich bewandert, auch in der christlichen Religion. So erklärt er mir, dem Katholiken, seine Deutung des Geheimnisses und des Sinns der Jungfrauengeburt: »Sie ist ein Bild für Gottes faszinierende und unbegreifliche Größe, die unsere Rationalität immer übersteigen wird. Je mehr wir mit Hilfe aller Wissenschaften erkennen und erforschen, desto wunderbarer offenbart sich uns Gottes Schöpfung. Aber Gott wird immer größer sein und bleiben als all unser Wissen; jede von uns Menschen gewonnene Erkenntnis wird sofort neue und größere Fragen aufwerfen. Das islamische Allah uh akbar heißt deswegen folgerichtig in seiner genauen Übersetzung: »›Gott ist größer!‹«

Khazan sorgt sich um uns »Westler«, er fürchtet, dass wir in unserem Streben nach materiellen Gütern und in unseren nur rationalen Erklärungsversuchen für die Welt den Glauben an Gottes Größe und Allmacht vernachlässigen und verlieren, dass er in unserem täglichen Leben keine Rolle mehr spielt. Für ihn, den Afghanen, und für jeden ernsthaften Moslem gilt das inshallah – »so Gott will« – immer und in jeder Situation. Auf Gottes Allwissenheit und seine Fürsorge vertraut er, auf sie verlässt er sich, um sie bittet er in seinen Gebeten. »Dieser starke und tiefe Glaube der Moslems ist es, der euch befremdet und auch Angst macht. Und aus Angst erwächst Misstrauen, ja Feindschaft und Unfrieden. Ihr Christen müsst euren Glauben wieder ernsthafter leben«, ist deshalb Khazans großer Wunsch, als er sich am Frankfurter Flughafen von mir, meiner Frau und unseren Kindern verabschiedet, um nach Afghanistan zurückzukehren.