Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 12

FÜSSEN Der nächste Schwan kommt um halb acht In Füssen entsteht das „König-Ludwig-Musical-Theater“

ОглавлениеIm März 1866 war der Kapellmeister Wagner in München noch guter Dinge. „Daß ich hier durch meine Kunst einen König luzid und völlig clairvoyant zu machen imstande bin, der sonst das Gewöhnlichste des realen Lebens nicht zu erkennen mag, legt die Hoffnung nahe, dass ich diesen König, durch seine begeisterte Liebe zu mir, zu den großartigsten und weitreichendsten Entschlüssen zu treiben hoffen darf.“ Tatsächlich glaubte der zweite bayerische Ludwig mittlerweile selbst, er sei der „das ganze deutsche Volk erlösende Fürst“, wie ihm der Tonsetzer mit devotem Gesülze unentwegt einhämmerte. Gottfried Semper, den gesuchtesten Theaterarchitekten der Zeit, hatte er mit der Planung des „Theaters der Zukunft“ in München beauftragt. „Allein meines Teuren und Einzigen gottvolle Werke“ sollten darin zur Aufführung kommen. Wo Ludwig sich als Heiland einer Kunstreligion begriff, hatte Wagner freilich eher Handfestes im Sinn: Den Münchener Musikbetrieb wollte er von „unwagnerischen“ Elementen und vor allem von jüdischen Mitarbeitern säubern. Sein wüster Antisemitismus stieß allerdings bei Ludwig, der ansonsten den Meister nur mit homophilem Liebesgestammel anraunzte, auf energische Ablehnung. Das Theaterprojekt scheiterte ohnehin am Widerstand des Kabinetts und schließlich auch an Intrigen Wagners, der angesichts der Kosten um seine horrende Apanage fürchtete.

Ludwig zog sich aus dem Leben in die Opernwelt des „Heißgeliebten“ zurück und ließ dafür die Burg Neuschwanstein zurechtzimmern. Entrückt genoss er auf dem Alpsee nächtliche Partien im elektrisch beleuchteten Schwanennachen, gewandet wie Lohengrin in einen silbernen Harnisch, umtost von wagnernden Klanggewittern. Nach Ludwigs Abgang im Starnberger See blieb Neuschwanstein unvollendet.

Immerhin ist es der Welt berühmteste und profitabelste Bauruine. Rund 1,3 Millionen Besucher, Japaner und Amerikaner vor allem, bestaunen jährlich das Gemäuer eines exzentrisch interpretierten Mittelalters, um anschließend, fast wie „Mad King Ludwig“ aus „Neuschwanstein-Country“ spurlos zu verschwinden. Das soll ab März 2000 anders werden. Dann wird sich der Vorhang zum Musical „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ heben, dessen Spielstätte derzeit auf einem eigens aufgeschütteten Areal aus dem Forggensee wächst. Der Komponist Franz Hummel, so droht uns die „Ludwig Musical AG & Co. KG“, hinter der vier Großbanken und 200 Privatanleger stehen, ziehe dafür alle Register seiner Kunst. Im O-Ton: „Der üppige Klang eines großen spätromantischen Opernorchesters begleitet König Ludwig in seine Traumwelt. Seine Sehnsüchte drückt er in Liedern von klassischer Schönheit aus. Die Minister halten mit einer original bayerischen Blasmusik-Kapelle dagegen. Rhythmische Akzente setzt ein exotischer Chor. Arien, Couplets und Schnaderhüpferl, Polka und Walzer erzählen das Melodram eines musikbegeisterten Königs.“

Trotzdem glauben die Betreiber, dass sich jährlich 350.000 Besucher von der Schnulze beglücken lassen werden. Fünf Jahre lang braucht man diese Zuschauerzahl, damit sich das 74-Millionen-Projekt amortisiert. Angesichts spektakulärer Pleiten, die der Spaßkultur arg zusetzen, beeilt man sich zu versichern, dass in Füssen „in aller Stille ein überaus bemerkenswertes Gegenmodell zum Plastik-Kitsch des kommerziellen Musical-Angebots“ entsteht. Große Worte. Der Clou an der Sache sei, dass sich das Theater „am historischen Originalschauplatz direkt gegenüber Schloss Neuschwanstein“ befindet. Wie weiland König Ludwig geraten den Betreibern dabei Leben und Libretto etwas durcheinander. Das Schloss ist in fünf Kilometer Entfernung auch bei guter Sicht mit bloßem Auge gerade noch auszumachen. Der Forggensee wurde erst 1954 aufgestaut und führt nur in den Sommermonaten Wasser. Die übrige Zeit herrscht eine Wüste aus Geröll und Dreck. Aber der Standort macht Sinn, denn vom Schloss aus ist das Kolossaltheater mit der 150 Meter breiten Front nicht zu übersehen und der Aufmerksamkeit der Touristen gewiss. Mittels eines Scheinangebots an die Nachbargemeinde Schwangau zogen die Betreiber Füssens Stadtobere über den Tisch und erhielten im Handumdrehen die Genehmigung, den Gewerbebau –nichts anderes sind solche monofunktionalen Musikhallen- im Landschaftsschutzgebiet marketinggerecht zu platzieren.

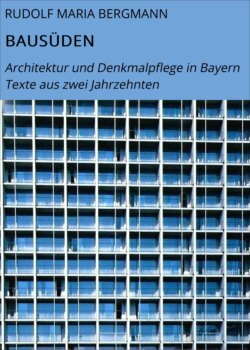

Den Entwurf lieferte die Ehefrau des Initiators, insofern stört ein fehlender Architekturabschluss nicht. Für das Megaprojekt gründete sie die Firma „Urban Design“, und so sieht das Modell aus. Gottfried Sempers dichter, kraftvoller Entwurf für das Münchener Festspielhaus, der die Hauptfunktionen prägnant verfugt, das Halbrund des Zuschauerraums, darüber das Bühnenhaus, rechts und links Seitenflügel mit Treppenhäusern und Gesellschaftsräumen, wurde so ausgedünnt und banalisiert, dass nun eher an einen Messestand erinnert, was sich ohne falsche Bescheidenheit als Bau „im Stil des 21. Jahrhunderts“ feiert. Der innere Ausbau des Theatersaals im Mittelgebäude mit 1400 Sitzplätzen und einer riesigen Drehbühne ist wiederum am Bayreuther Festspielhaus orientiert. In einem Wasserbecken von olympischen Ausmaßen wird der König täglich sein feuchtes Ende finden. Über lange Laufbänder dürfen leibhaftige Pferde galoppieren. Der Text der Seifenoper wird in mehreren Sprachen an die Wand projiziert. Der Knüller im Zuschauerraum ist die „Königsloge“ mit angeschlossenem Chambre séparée. Falls es darin zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen kommt, steht eines der „Themen-Restaurants“ in den Annexen zur Ausrichtung der Vermählung bereit. Bei so viel Superlativen darf man darüber hinwegsehen, dass der Theaterbau allerdings Neuschwanstein den Rücken zuwendet. Das Gebäude soll ja keinesfalls, so betont man, mit den Königsschlössern in Konkurrenz treten. Und damit wir uns beim Lustwandeln während der dreiviertelstündigen Pause nicht vollends im Libretto verlieren, haben die Initiatoren „bewusst“ auf die Verkleidung der Betonstützen verzichtet, um uns damit die historische Distanz zu Semperscher Architektur vor Augen zu führen. Mit Baukunst hat das alles so wenig zu tun wie das Libretto der Schmonzette mit Ludwigs Leben. Im Gewerbebau muss die Kasse stimmen, die Kunst nicht unbedingt.

[5.1999]