Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 6

COBURG Transparente Veste Neues Verwaltungsgebäude der HUK-Coburg

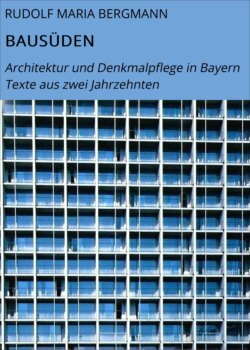

ОглавлениеDer Großstadt böswillige Erfindung ist die Provinz. Ludwig XIV. wusste davon nichts: Versailles ließ er zwischen grasenden Kühen abwerfen, draußen, irgendwo. Ein Haugout hängt der Provinz seit letztem Jahrhundert an. Nehmen wir Coburg. Dort begann 1949 der Aufstieg der HUK. Eine Gefahr der Provinz: sie wird gern unterschätzt. Als die Konkurrenz aufwachte, gehörte die HUK zu den größten Versicherern Deutschlands. Sie zählt 6600 Mitarbeiter, gut die Hälfte in Coburg, wo seit 1990 fast tausend neue Arbeitsplätze entstanden. Dem Raumbedarf konnte man kaum hinterherbauen. Anfangs genügte ein Raum, zuletzt war man über die Stadt verteilt. Die Bauten der HUK blieben immer maßvoll und der historischen Architektur verpflichtet. Trotz enormer Wirtschaftspotenz hatte man einen Versicherungspalast nie im Sinn. Es fehlen die parvenühaften Attitüden der Branche. Man muss dazu wissen, dass ein paar Pastoren die HUK gegründet hatten. Die Corporate Identity des Konzerns ist eine Melange aus protestantischer Askese, Ökonomie und Solidität. Mit dem Gebäude am Bahnhofsplatz wagte man in den sechziger Jahren zwar ein Bekenntnis zur modernen Architektur, der Stahlbeton-Skelettbau mit vorgehängter Aluminium-Glasfassade scheut allerdings jedes Imponiergehabe wie der Teufel das Weihwasser. Nur im Detail herrschen diskret edle Materialien.

Als sich Anfang der neunziger Jahre das Raumproblem zuspitzte, entschloss man sich zum großen Wurf. Draußen vor der Stadt fand man das geeignete Terrain: Realisiert wurde eines der größten Bauvorhaben in Deutschland außerhalb Berlins, Investitionsvolumen 527 Millionen Mark. Davon machte man kein Aufheben, auch die Einweihung ging im Juli still über die Bühne. Bescheidene Noblesse der Provinz.

Der erste Bauabschnitt schuf Raum für 2000 Mitarbeiter. Das Grundstück und das Architekturkonzept lassen eine Erweiterung auf 4500 Arbeitsplätze zu. Hatte beim Wettbewerb 1993 das Büro HPP Hentrich-Petschnigg & Partner zunächst den zweiten Preis errungen, konnte es sich nach der Modifizierung des Entwurfs auf den ersten Platz vorschieben. HPP gehört mit 280 Mitarbeitern zu den bedeutenden Architekten-Sozietäten Deutschlands. Als „Architekturfabrik“ schilt man mitunter die Gemeinschaft, aber gemeint ist nichts anderes als eine internationale Bauhütte. Nur Zeit, die in Generationen rechnet, hat man nicht mehr: Die HUK-Zentrale mit 110.000m² Geschossfläche und 440.000m³ Rauminhalt wurde in dreißig Monaten hochgezogen. An der Veste über der Stadt hatte man noch Jahrhunderte gebaut. Mit ihrem Volumen kann sich die HUK leicht messen. Imposanteres wurde in Coburg nie gebaut. HPP, ließe sich sagen, habe gerade mit Büro- und Verwaltungsgebäuden und mit großen Bauvolumina viel Erfahrung, aber man täte einem Œuvre unrecht, das ins Gigantische angewachsen ist. Die Zahl errungener Preise muss auf Kollegen entmutigend wirken. Neidern bleibt immerhin Schadenfreude, wird HPP doch hartnäckig nur auf ein Gebäude festgenagelt: das Thyssen-Hochhaus in Düsseldorf, von Hentrich und Petschnigg 1957/60 gebaut und als Ikone in die Architekturgeschichte entrückt.

Die HUK setzt mit dem Neubau deutlich neue Akzente, ohne dabei alte Tugenden abzulegen; HPP greift in der Grunddisposition ein bewährtes Schema auf, das bei der niedrigen Geschosszahl eine optimale Naturanbindung für die Benutzer gewährleistet und dennoch die Grundstücksfläche ökonomisch ausreizt. Eine Landschaftsachse in Nord-Süd-Richtung gab die Orientierung des flachen Gebäudeensembles vor, das nach Osten von drei und nach Westen von fünf regelmäßig angeordnete Querbauten in Kammstellung strukturiert wird, die sich in der Hauptachse erschließen. Dazwischen ist als Zentrum die gläserne Eingangshalle eingespannt, sie verbindet die Flankenbauten auf allen fünf Ebenen. Neben dem Empfang spielt sie überzeugend einen kulturellen Part: Ausstellungen und Konzerte unterstützt eine verborgene aufwändige Technik.

Die Gebäude im Westtrakt umfassen Bürobereiche, der Osttrakt ist partiell als Zentralgebäude konzipiert, mit dem Betriebsrestaurant im Erdgeschoss, einem Bildungsbereich in zwei separierten Baukörpermodulen und dem runden Besprechungspool. Dort werden wohl wichtige Entscheidungen getroffen, denn der Kopfbau genießt im Eingangsbereich eine prominente Position. Aber weil er sich unter den Baukörper duckt, wirkt die ausschwingende Gebärde trotz der filigranen Front aus Glas, Stahl und Aluminium behäbig. Als hätte man auf dem Weg nach oben Angst vor der eigenen Courage bekommen. Innen ist das Zentrum der Rotunde eher zufällige Leere als bewusst umbauter Raum, denn es findet die Mitte nicht in sich selbst.

Dabei sind die großen Trakte von selbstverständlicher Klarheit und räumlicher Großzügigkeit; die Architektur gewinnt ihre Form ganz aus dem Dienen am Menschen. Zu jedem Arbeitsplatz gehört ein hohes aufmachbares Fenster; dieses Grundraster bleibt trotz Umbaumöglichkeiten erhalten. In den langen Erschließungsachsen öffnen große Fensterbahnen die Flure, an deren Stirnseiten Fenster die Point de vues der Gartenkunst spielen. Die Atmosphäre ist kultiviert, aber nicht gestelzt, ein wenig vornehm, doch unangestrengt. Klassisches Repertoire ist dabei im Spiel: Symmetrie, Proportion, Achsialität. Viel Gefühl für Tradition, das Vokabular zeitgemäß. Den delikaten Geschmack befördern innen wie außen wenige Materialien: Beton, Metall und Glas, Holz und schüchtern exquisiter Granit. Die Länge der Fassaden in der Hauptachse kaschieren rhythmisch vorkragende Köpfe von Kammbauten und vorgehängte Tonziegelverblendungen. Über allem herrscht Glas und Helligkeit und Klarheit. Obwohl die Gebäude mit horizontaler Energie in die Landschaft drängen, ist da durch die diaphanen Wände keine Schwere. Die Eingangshalle steigt in einer Stahlkonstruktion gotisch leicht empor und entwickelt mit den Brücken in allen Geschossen eine enorme Ausdruckskraft. Wie im Barock wird darin das Ankommen zur Inszenierung von Besuchern und Besuchten. Sie nobilitiert auch die Gäste. Ein wenig spielt sie auch Gartensaal, Sala terrena, denn sie führt die Landschaftsachse, der Baumreihen und lange Wasserbassins folgen, durch das Gebäude hindurch. Ein protestantisches Versailles. Durch die Alleinlage über der Stadt kommt ein feiner Reflex feudaler Absonderung ins Spiel, und der Kreis zur Veste schließt sich. Dort verkaufte man auch Schutz und Sicherheit.

[10.1998]