Читать книгу Sola ante el León - Simone Arnold-Liebster - Страница 10

ОглавлениеCAPÍTULO 3

Libros que ampliaron mi perspectiva

Después de la muerte de Frida, éramos cuatro las niñas que, camino del colegio, pasábamos por la acera de enfrente de los edificios de apartamentos. En uno de ellos vivía una joven que nunca antes había visto. Tosía tan fuerte que se la oía desde la calle. Blanche la conocía. Se llamaba Jacqueline. Tras una larga estancia en un sanatorio, los médicos la habían mandado de vuelta a casa sin haberse curado. Era mayor que nosotras y padecía tuberculosis. Queríamos saber qué clase de enfermedad era esa, y puesto que yo era la enfermera, les prometí al resto que lo buscaría en mi libro de medicina.

En lo más alto de la escalera de la biblioteca de mi padre, el corazón me latía con fuerza. Podía sentir los golpes en las sienes. Me temblaban las manos cuando intentaba alcanzar el pesado libro rojo de piel del “doctor en casa”. Decidí sentarme en lo alto de la escalera, de forma que tan pronto oyese a mamá bajar por las escaleras del sótano a guardar las herramientas del jardín, tendría tiempo de devolver el libro a su sitio, bajar y retirar la escalera.

Una voz en mi interior no dejaba de decirme: “No has pedido permiso. ¡Pero si se lo pido a mamá, me dirá que no! Soy enfermera y tengo que aprender. ¡No voy a arriesgarme a que me diga que no!”. Mis padres ya me habían prohibido leer ese libro que llaman la Biblia. Era muy emocionante hacer las cosas sola. Me gustaba la sensación de hacer cosas en secreto.

El libro de medicina se había convertido en mi lectura secreta favorita. Me hubiera gustado poder copiar los esquemas, ¡pero podrían pillarme! Y contenía tantas palabras raras… A menudo, la descripción de una enfermedad concluía con la misma expresión: “Es mortal”.

“Todo sucede según la voluntad de Dios”, dice siempre nuestro sacerdote. “Dios decide el momento de la muerte.” Sin embargo, tal y como se representa en este libro, las formas de morir pueden ser aterradoras. Aun así, tenía que comprender su significado. Se lo había prometido a las niñas. Decidí preguntar a mamá.

Cierto día le pregunté con cautela:

—Mamá, ¿qué es la tuberculosis?

—Una enfermedad. Pero, ¿por qué lo preguntas?

Debía vigilar la respuesta.

—Bueno, hablamos de ella cuando pasamos enfrente de la casa de Jacqueline. Blanche dice que no la dejan ir al colegio.

—Es cierto. Tiene tuberculosis. Ya la tenía cuando Frida era pequeña y la cuidaba.

—¿Se la pasó a Frida?

—Seguramente. Eso se llama contagiar. Por eso, Simone, cuando te insisto en que no te sientes en la acera, no es solo porque los perros la ensucian, sino también ¡porque mucha gente escupe!

—¡Sí, es cierto! ¡He leído que incluso escupen sus propios pulmones!

—¿Qué has dicho?

—He dicho que me da miedo que escupan sus propios pulmones. ¿Es esa la enfermedad de la que murió el tío Louis?

—Así es.

—Entonces, ¿la tía Eugenie tiene tuberculosis?

—¡Gracias a Dios no!

Ya había reunido la suficiente información y las explicaciones necesarias. Podía ir al colegio y advertir a las niñas de que no recogieran nada de la calle porque podía haber pedazos de pulmones tirados por ahí. Como enfermera, era mi obligación hacerles temer la tuberculosis como la temía yo.

Por fin llegaron las vacaciones de verano para mí y, por primera vez en su vida, para papá. No quería tomarse los días libres. “Pero, no me queda más remedio. La fábrica permanecerá cerrada durante dos semanas.” Como resultado de las concesiones obtenidas por los huelguistas, a partir de 1937 todas las fábricas de Francia estaban obligadas por ley a cerrar por vacaciones. Al menos, con estas vacaciones forzosas el humor de papá podría mejorar.

Papá tenía un nuevo tema de conversación.

—Emma, ¿por qué no nos compramos las bicicletas?

—¿Podemos permitírnoslas?

Mi muñeca de cinco francos que estaba sobre la estantería hizo que me sintiera incómoda una vez más.

—Bueno, tendríamos que pedir prestado el dinero al banco. No me gusta la idea porque podría surgir algún imprevisto. Pero, por otro lado, las bicicletas también son una inversión. Podríamos ir en bicicleta por la montaña.

Nuestras flamantes bicicletas nuevas se convirtieron en objeto de admiración de todo el vecindario. Las dos resplandecientes bicicletas eran de color rojo oscuro con adornos dorados y tenían tres velocidades. Llevaban un asiento especial para mí en el manillar de la bicicleta de papá y otro en la parte de atrás de la bicicleta de mamá. Si subíamos la montaña, me sentaba en la de papá, pero, para bajar, lo hacía con mamá. Planeamos subir hasta los lagos Longemer y Gerardmer. Más tarde, me enteré de que tendríamos que llevar a mi primo Maurice con nosotros. Malas noticias para mí.

Maurice tenía catorce años, pelo rubio y ojos azules (como el acero). Nunca dejaba de jactarse. Mamá dijo que era un “pobre huérfano” que sólo nos acompañaría en bicicleta y que lo llevaríamos de vuelta a casa antes de llegar a Bergenbach. Así que no me quedaba más remedio que soportarlo.

Pensé en cómo podría manejarlo. Imitaría todo lo que él hiciese, escalaría y correría sin quejarme una sola vez, y cuando él confesara que estaba agotado, yo le respondería:

—¡Pues yo no!

De vuelta en casa de la abuela, le dije orgullosamente a mi sorprendida prima Angele:

—De ahora en adelante soy un chico.

Y para demostrárselo, me encaramé al ciruelo amarillo para agitar las ramas más altas llenas de pequeñas ciruelas dulces. En el momento de saltar, el vestido se enganchó en una rama. Me balanceé hacia delante y hacia atrás hasta que la falda se rasgó y quedé libre. Caí al suelo sobre el estómago. Angele escapó gritando y Joly, el cachorro alsaciano, tiró de mí por el vestido hasta hacerlo pedazos. Me levanté lenta y dolorosamente. ¿Los niños lloran? Decidí morderme el labio y fingir que estaba bien. Tenía la cesta llena de ciruelas. Arrastré aquella pesada carga hasta casa con mucho esfuerzo.

Todos los animales de la granja de la abuela tenían caras bonitas. De lo contrario, la abuela los vendía. Joly era un perro bonito y musculoso. También era muy fuerte. Pensé que era una lástima que Joly sólo se ocupase de ladrar mientras el tío Germain y el abuelo tenían que traer el heno sobre un inmenso trineo.

—Angele, ¡podríamos adiestrar al perro para que tirase del trineo cargado!

Subimos cuesta arriba con Joly y el trineo fabricado por el tío Germain a la parte de atrás de la casa. Atamos a Joly al trineo. En un principio el perro se negaba a andar y tuvimos que tirar de él. Pero tan pronto notó que algo lo seguía, comenzó a correr cada vez más rápido cuesta abajo. Al principio, nos reíamos, pero pronto nuestra risa se tornó en pánico. Joly bajó corriendo los ocho escalones entre el taller de Germain y el corral. Los ruidosos golpes del trineo contra los escalones de piedra hicieron salir a todo el mundo de casa, excepto al tío Germain que era sordo y estaba aserrando madera. Joly quería librarse de sus arreos. Saltó a la fuente labrada en granito e hizo pedazos el trineo al tiempo que salpicaba a todos los presentes. Los ojos se le salían de las órbitas y la lengua le colgaba. A nosotras se nos mandó a la cama a causa de lo que los adultos llamaron “travesura”. No comprendieron en absoluto nuestra brillante idea.

♠♠♠

Mamá me llamó mientras sacaba un enorme libro negro del bolso.

—Mira lo que he comprado: una Biblia católica.

—¿Qué es una Biblia?

—Es la Palabra de Dios, escrita por hombres como guía para la vida.

Intenté leer algo de ella, pero la letra era tan pequeña que tropezaba con las palabras.

—Todas las mañanas te la leeré, mientras desayunas.

¡Al menos mi madre no me trata como a un bebé!

—Siéntate a mi lado —dijo, y abriéndola por la primera página, me mostró las firmas de algunos cardenales y obispos—. ¿Ves? Tiene la aprobación de la Iglesia Católica y del Papa. Todo párroco tiene un ejemplar. Papá no podrá prohibirnos leer una Biblia católica, ¿verdad?

—No, claro.

—La pondré aquí al lado de la radio. No queremos esconderla, ¿verdad que no?

—No, así papá también podrá leerla.

Pero no lo hizo.

Las semanas que papá trabajaba de turno de mañana, disfrutaba de la prometida lectura de la Biblia mientras comía mis emparedados de mermelada y mantequilla y bebía chocolate caliente, cuyo olor impregnaba todo el apartamento. A veces, mamá me leía una o dos oraciones un par de veces, y añadía: “Recuerda esto” o “¿Lo has entendido?”, y me volvía leer unas cuantas palabras de la oración anterior. Así me facilitaba el aprendizaje y la repetición de los versículos. Gracias a estas lecturas diarias de la Biblia, tenía algo especial que compartir con mis compañeras de clase.

Yo creía que papá estaba enfermo, que incluso podía padecer una enfermedad contagiosa, porque comenzó a separarse de nosotras e incluso de nuestros vecinos. Estaba muy preocupada por él. Cada día mamá preparaba sus comidas favoritas. No obstante, día tras día, se repetía la misma cantinela. Papá decía con el ceño fruncido y un tono de voz hosco mientras extendía la mano:

—No eches tanto que no tengo hambre.

Me sentía fatal. Papá sobrevivía a base de cigarrillos. Inmediatamente después de cenar, se levantaba de la mesa e iba a fumar un cigarrillo mientras escuchaba las noticias de la noche. Zita lo miraba, esperando que la acariciara. Pero papá no parecía darse cuenta de aquellos ojos implorantes. Sin embargo, tan pronto llegaba la hora de sacar a Zita, papá no nos lo pedía ni a mamá ni a mí. Él mismo se encargaba de sacarla a dar un largo paseo.

Ya no hablábamos como una familia. E incluso cuando yo no estaba, mamá y papá tampoco hablaban. Una y otra vez llegaba a la misma conclusión: Papá tenía que estar enfermo, quizás había contraído algo contagioso. Si salía al balcón, se ocultaba detrás de la persiana para evitar hablar con nuestra curiosa vecina, la señora Huber. Es más, nuestros vecinos debían pensar que todos teníamos algo contagioso, porque ellos también nos evitaban.

En el colegio, mi popularidad había disminuido. Ya no era la líder o la profesora. De algún modo había dejado de ser popular. “No importa”, me repetía a mí misma. Mamá siempre decía:

—Tú no debes ser como todo el mundo, tú debes ser una señorita.

Y durante bastante tiempo, este se convirtió en otro de mis objetivos en la vida. Algún día yo también calzaré zapatos de piel de cocodrilo y llevaré un collar de tres vueltas y guantes.

Mi maravillosa mamá colaboraba para que yo alcanzase mi objetivo de ser una señorita. Cierto día acompañé a mamá a una tienda de telas, pues quería escoger un retal. Yo necesitaba un nuevo abrigo sólo para los domingos. Mientras la dependienta nos mostraba algunos tejidos, decía:

—Este está de moda. Este o aquel lo escoge todo el mundo.

Inclinándose hacia mí, mamá dijo:

—Simone, escoge tú, pero recuerda que tú no debes ser como el resto de la gente. Debes ser tú misma. Solo hay una Simone Arnold. Cada persona tiene su propio gusto y tú debes ser una señorita. Las señoritas no copian, crean. Crean su propio estilo.

El asombro de la anciana dependienta se reflejaba en sus ojos. Simplemente nos miraba boquiabierta. ¡Menos mal que no había moscas volando por allí!

—Eres muy joven para hacer tu propia elección —acertó a decir finalmente.

¿Pero es que no se daba cuenta de que ya no era una niña? ¡Tenía siete años!

—La calidad y el precio son los únicos límites que te pongo —añadió mamá.

—¿Podría mostrarnos este, ese y aquel, por favor? —dije señalando varias telas.

Mamá preguntó el precio y luego dijo:

—Esta es muy cara, Simone. Estoy segura de que no quieres que tu padre tenga que trabajar toda una semana completa para pagar tu abrigo, ¿verdad? —Acto seguido la devolvió a su sitio en la estantería—. Puedes escoger entre estas dos.

¡Era tan emocionante! Yo sería diferente. Lo haría a mi gusto.

“No debes hacerte una imagen tallada; ojos tienen, pero no pueden ver; oídos tienen, pero no pueden oír. Todos los que confían en ellos llegarán a ser como ellos.” Correspondía a la lectura de la Biblia de ese día. Antes de que mamá hubiera terminado de leerla por segunda vez y la taza de chocolate caliente estuviese vacía, yo ya había arrancado las medallas de la Virgen María de la cadena y de la pulsera, las había arrojado al inodoro y había tirado de la cadena. Inmediatamente después, corrí a mi habitación y rompí en pedazos mi altar. Mi madre se quedó muda y paralizada. Cuando regresé para terminar de desayunar, mamá dijo:

—Podríamos haber regalado esas medallas de oro a Angele.

—Mamá, si Dios no quiere imágenes, ¡Angele también estaría pecando por tenerlas!

Era jueves. Yo estaba en casa cuando papá llegó del trabajo. Por alguna razón se dirigió derecho a mi cuarto. Se puso igual de blanco que el día que casi se electrocuta en la cocina de la abuela. Tuve miedo. Sin mediar palabra, se encaminó a la cocina. Mamá estaba preparando la comida en silencio. Decidí mantenerme aparte. La expresión colérica de papá me recordó una tormenta.

—¿Dónde está el altar de Simone? —preguntó ásperamente.

Mamá siguió preparando la comida.

—Lo rompió en pedazos.

—¡Tú le dijiste que lo hiciera!

—No, sólo le leí las normas escritas en la Biblia.

—Me dijiste que no le enseñarías tus nuevas ideas. Me lo prometiste.

—Adolphe, es una Biblia católica y Simone salió corriendo antes de que yo terminara de leer. No puedo entenderte. Nunca te gustó el altar de Simone, ni sus estampitas ni sus velas. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta tanto? —Y quitando el plato de delante, añadió—: Te lo calentaré una vez más. Por favor, cómelo, por tu bien.

Papá masculló algo que ninguna de las dos entendió. Parecía que la tormenta se había calmado, pero mi pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué se habría enfadado tanto papá? Había conseguido atemorizarme. Pensé que quizás las estatuas fueran muy caras. ¿Habría pasado papá muchos días trabajando para pagarlas?

♠♠♠

Haber quedado con la tía Valentine fue una novedad reconfortante. Era una nublada tarde de octubre y me alegraba poder escapar de la incómoda situación que reinaba en casa. La tía Valentine nos esperaba en la parada del tranvía. Para abrigarse del frío llevaba alrededor del cuello su piel de zorro con ojos de cristal que miraban fijamente. El olor a bolas de naftalina la rodeaba. Angele no estaba con ella.

Tenía que escoger un regalo de la tía Valentine para mí, mientras mamá compraba uno para Angele. Opté por un juego de costura.

El aroma de las castañas asadas llenaba el aire de la zona comercial de Mulhouse. Al aproximarnos a la estación, pasamos al lado de un hombre con una enorme sartén de hierro sobre el carbón. Mientras las castañas se asaban, él hacía pequeños cucuruchos con papel de periódico. Con el dinero en la mano, la tía Valentine le pidió unas cuantas y me ofreció las castañas recién asadas. ¡Fue una tarde maravillosa! Me olvidé del enfado de papá.

Debido a lo tarde que era, apresuramos el paso. Yo estaba muy contenta con mi regalo. Era el primer regalo que recibía de mi tía ¡y lo pude escoger yo!

—Mamá, papá también estará contento, ¿verdad?

—Seguro, ¿pero no te das cuenta de lo cansado que está? Últimamente no ha jugado mucho contigo. Ni siquiera revisó tus deberes. A lo mejor esta noche tampoco le apetece, así que no insistas. Sería mejor que fueras a tu habitación y conversaras con Claudine.

Los dos tramos de escaleras me parecieron apenas unos escalones. Corrí directa a papá.

—¡Mira lo que tengo papá!

Abrí el paquete para mostrarle mi regalo. Papá se sentó en su butaca sin hacer nada. Era muy extraño. Siempre decía que solo los holgazanes y los muertos no hacían nada. Le enseñé mi regalo.

—Hmm, hmm.

—¿No es precioso, papá?

—Hmm, hmm.

—La tía Valentine me lo compró.

—¿Ah, sí?

—Pero lo escogí yo.

—Ya veo.

Los ojos azules de mamá me decían que dejara descansar a papá.

Fui junto a mi muñeca Claudine y le mostré mi precioso costurero estampado. Dentro tenía carretes de hilo de colores y unas pequeñas tijeras. Al menos a ella le interesaba.

Un pesado silencio envolvió a nuestra familia. Mamá no intentaba conversar con papá, que ya nunca hablaba. La enfermedad de papá debía de estar empeorando. Incluso mi habitación parecía extraña, estaba vacía. Lo único que quedó sobre la estantería después de mi ataque de devoción destructiva fue la inocente muñeca. Siempre se había cruzado en mi camino, y ahora me molestaba todavía más. Representaba mi conciencia y me recordaba continuamente que debía tenerla en cuenta. Mamá había insistido en que permaneciera allí sentada. Los días tristones parecían no tener fin.

De nuevo en el colegio, Mademoiselle aceptaba con indiferencia mis dalias y las ponía en una fea maceta sobre el alféizar de la ventana. Será que ya no le gustan las dalias, pensé. Las flores que solía regalarle las ponía en un bonito jarrón, mientras me sonreía y me daba las gracias. Pero ahora ni las flores la hacían sonreír. También estaría enferma.

Después de tantos días grises, el sol salió tímidamente. Un débil rayo de sol caía sobre un paquete situado encima de la mesa del salón. Mamá me quitó la cartera y me señaló el paquete envuelto:

—Papá encargó un libro a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de Estrasburgo.4 Es una sorpresa, así que no diremos una palabra. Quizás quiera leerlo en secreto. —Se llevó el dedo a la boca indicando silencio sobre el asunto y adoptando un aire de complicidad, añadió—: ¡Shhh!

4 Los Estudiantes Internacionales de la Biblia se dieron a conocer como testigos de Jehová a partir de 1931.

Cuando papá regresó a casa del turno de mañana, entró en el salón, cogió el libro y lo dejó caer ruidosamente sobre la mesa.

—¡Pues sí que tienen prisa! Les escribí apenas hace unos días.

Durante algún tiempo, el paquete se quedó esperando a que lo abrieran y los ojos de mamá me decían que callara y esperara.

♠♠♠

Tenía prohibido abrir la puerta cuando llamaban. Mamá me había dicho:

—Tú eres una niña bien educada y sólo debes abrir cuando yo te lo pida.

Así que tenía que meterme en una de las habitaciones porque “es de muy mala educación ser curiosa y salir al pasillo a ver quién ha llegado”. ¡Pero lo que mi madre no sabía es que yo iba a un lugar desde el que podía ver quién llamaba a la puerta gracias al reflejo del espejo!

El tío Germain había venido por última vez antes de que la nieve los aislara en Bergenbach durante todo el invierno. Salí corriendo de la habitación. La mirada de mamá fue suficiente para que me volviera atrás, pero eso no hizo más que incrementar mis sospechas y mi curiosidad: me olía a complot. El tío Germain llegaba cargado. Mamá le hizo pasar rápidamente por la cocina hasta el balcón, donde almacenaba la comida hasta que empezaba a helar. Cuando terminaron de colocarlo todo, mamá me advirtió:

—¡No vayas al balcón! ¡Son órdenes de papá!

Papá pone muchas restricciones, pensé para mí. A veces podía ir al balcón, otras veces no. ¡Qué variables pueden ser los adultos!

El tío Germain había traído unas fantásticas manzanas rojas y nueces, que llenaron el piso con el aroma de Bergenbach. Le hice cosquillas y se echó a reír sorprendido. A través de la ventana de la cocina vi ¡un árbol de Navidad!

—¿Qué hace ahí fuera?

Me respondí a mí misma. El niño Jesús tendría mucho trabajo, así que mis padres traían el árbol por él. A fin de cuentas, ¿no se había olvidado el año pasado de traerme algo y me lo llevó a casa de los Koch porque sabía que yo había sido invitada? Sin embargo, ¿por qué lo habrían traído tanto tiempo antes de Navidad?

♠♠♠

Había decidido quedarme en casa con mamá y no ir a la iglesia. Mamá me miró con sorpresa, mientras papá me preguntaba con voz severa:

—Y ¿por qué?

—¡Porque yo no soy católica!

Papá contestó con aspereza:

—¡Mientras yo mande en esta casa, seré yo el que decida de qué religión eres! ¡Aquí el que manda soy yo!

Mamá me dio instrucciones rápidamente:

—¡Simone, apresúrate a vestirte para ir a la iglesia con papá!

Protegidos bajo los paraguas del viento y la helada lluvia de noviembre que venían de frente, papá me preguntó:

—¿Mamá te dijo que no eras católica?

—Oh, no, ¡fueron mis compañeros de clase!

—¿Acaso hablas de religión con ellos?

—Sí, claro.

—Porque mamá te enseña.

—Sí, todos los días me lee una parte del libro del cura, la Biblia.

—¿Eso es todo lo que hace? —preguntó con voz dubitativa.

—Bueno, a veces me lee las mismas palabras dos o tres veces para que pueda aprenderlas y repetirlas exactamente tal y como están escritas en la Biblia católica. —Papá se quedó callado—. Papá, dicen que no soy católica. ¿Lo soy o no?

—Tú eres católica y ¡ya me encargaré yo de que así siga siendo!

Durante la misa no podía estarme quieta, estaba muy nerviosa. Dondequiera que miraba veía ojos que no podían ver y oídos que no podían oír. Todos aquellos santos y ángeles de la casa de Dios me obsesionaban. Por un lado, la Palabra de Dios decía que las imágenes estaban prohibidas, pero por otro, su casa estaba llena de ellas. Al final llegué a la conclusión de que Dios era como mis padres: te dicen que no toques el fuego, pero ellos lo tocan; que no subas por la escalera, pero ellos suben.

A pesar del frío que hacía, papá decidió tomar otra ruta de vuelta a casa. Dijo que nadie nos molestaría.

—¿Cómo llegaron tus compañeros de clase a esa conclusión? ¿Qué pasó?

—Fue porque me negué a recitar una poesía con mi muñeca.

—¿Cómo? —la voz de papá se puso tensa.

—Con la ayuda de mi muñeca tenía que recitar unos versos en clase. Mademoiselle me pidió que recitase el tercer verso. Era una oración matutina de la muñeca, así que me negué.

Los ojos de papá se oscurecieron y con las cejas formó el conocido signo de interrogación.

—¿Mamá te dijo que te negases?

—No, ella nunca oyó el poema.

—Y ¿entonces?

—¡No podía hacerlo!

—¿Por qué no? —Se paró en seco y me miró.

—Porque Claudine no tiene un corazón con el que orar a Dios, y no está bien jugar con una oración. Claudine no ora. Tiene oídos, pero no puede oír; tiene piernas, pero no puede caminar… sólo es una muñeca. ¡Y las muñecas no oran, papá!

Por el momento, aquel receloso interrogatorio había concluido.

Nada más llegar a casa, nos recibió el maravilloso aroma de los platos que mamá cocinaba los domingos. Había preparado una de sus comidas favoritas: chucrut de Bergenbach y un sabroso pastel de Linzer de postre. Pero papá todavía no se había recuperado de su enfermedad, apenas comió. Se levantó de la mesa y se fue al salón a fumar y a tomar el café. Zita no se tumbó a sus pies porque papá estaba inquieto. Tan pronto como mamá se sentó a su lado, explotó y comenzó a acusarla con violencia:

—¡Estás adoctrinando a Simone a mis espaldas!

Decidí acudir en rescate de mi madre. ¡Aquella terquedad de mi padre hizo que llegase a odiarlo!

—¡No volveré a jugar contigo nunca más! ¡No crees lo que te digo! —grité. Y con una patada en el suelo para dar más fuerza a mis palabras, añadí—: ¡Y no volveré a ir a la iglesia! ¡No soy católica!

Papá se levantó, alto y rígido como una estatua.

Lentamente levantó su brazo y señaló mi habitación. Con fuerza dijo:

—¡Tú, escandalosa niña, vete a tu habitación hasta que se te pase ese espíritu rebelde! ¡No quiero volver a verte en lo que queda de día!

Me alejé a punto de añadir algo.

—¡Y no digas una sola palabra más, si no quieres recibir una buena tunda!

No se movió de donde estaba hasta que entré corriendo en mi habitación. Estaba enfadadísima. Me senté en la alfombra, me apoyé en la cama y comencé a llorar, más por frustración que por el castigo que había recibido.

Mis padres se pusieron a discutir acaloradamente. Hablaban rápido, demasiado para mí. Las únicas palabras que oía era cuando papá se acercaba a mi puerta. De vez en cuando, también me llegaba a través de la puerta alguna palabra de mamá.

—¡Adolphe, me sorprende que puedas llegar a ser tan irrazonable! ¿Por qué no lees la Biblia católica? ¡Compruébalo por ti mismo!

Lleno de rencor, e incluso desprecio, respondió:

—¡Eres una sabelotodo! ¡Claro, desde que lees la Biblia te crees más lista!

Yo ardía de rabia en mi habitación. ¡Nunca había oído semejante vocabulario!

Mamá dijo:

—Déjame hacerte una pregunta: ¿Por qué no enseñan los sacerdotes lo que dice la Biblia?

Esa pregunta me hizo levantar de un salto.

—Los sacerdotes la han estudiado durante años. Son los guardianes de la tradición. Esas enseñanzas les pertenecen a ellos. ¿Quién te crees que eres? Tú dejaste la escuela a los doce años.

¡Cómo la humillaba papá! Había cambiado tanto. ¡Y yo sin poder salir de mi habitación y decirle algo!

Por fin mamá se levantó para defenderse. Sus palabras sonaron fuertes y con resolución, como si un martillo golpeara la casa:

—Adolphe, sé leer francés y alemán. Y cuando en la Biblia se leen las palabras de Jesús: “No llamen a nadie sobre la tierra padre” o “Mi padre en el cielo es mayor que yo” o “Ustedes son mis amigos si siguen mis palabras”, dime, ¿qué hay que explicar? ¿Necesitas a alguien para que te ayude a entenderlas?

¡Muy bien mamá, le tienes acorralado! En la habitación la vitoreé en silencio.

—¡Fíjate! Cuando Jesús dice “en tus manos encomiendo mi espíritu”, ¿se está hablando a sí mismo? ¿Y dónde está la tercera persona de la famosa Trinidad?

—¡Déjame de textos bíblicos!

¡Cómo puede hablar papá tan mal de la Biblia católica! Papá se marchó de casa furioso con Zita pisándole los talones. Mamá me trajo un trozo de pastel y una taza de té.

—¿Qué estabas haciendo?

—Nada —murmuré.

—No te preocupes, continuaré leyéndote la Biblia. Pero tú tienes que obedecer a papá. Compara lo que nosotras leemos juntas y lo que dice el sacerdote. Escucha las dos cosas y escoge.

Salió de la habitación y, tras decirme que jugara con Claudine, regresó al salón.

Yo estaba increíblemente triste. No quería obedecer a papá, pero eso era lo que mamá me había mandado. ¡Qué situación más frustrante!

Más tarde, cuando papá regresó a casa, seguía enfadado. Con un tono que rayaba en el desprecio murmuró:

—Investigaré ese libro de los Estudiantes de la Biblia, esos de Jehová —y riendo, añadió—: Seguro que ese libro Creación de los testigos de Jehová dice un montón de tonterías.

¿Has oído a papá, Claudine? Por fin, va a abrir ese libro que recibió por correo. Papá sabe mucho de astronomía porque estudia los libros. A veces, antes de que enfermara, me subía a su regazo y me enseñaba fotos. Claudine ¿sabías que Saturno tiene un anillo a su alrededor? Yo te enseñaré.

A veces, a mitad de la noche, tenía que ir al baño. Papá seguía leyendo y fumando. A la mañana siguiente, papá continuaba leyendo y tosiendo. Todas las mañanas tenía la misma tos horrible. Quizás también tuviera manchas en los pulmones. Sin duda estaba enfermo: se había vuelto pálido y arisco, a veces, incluso mezquino. Procuraba pasar a su lado sin ser vista.

♠♠♠

En la escuela, el sacerdote hablaba mucho de la natividad, el día que Dios bajó a la Tierra y escogió el pueblo judío de Belén. Sin embargo, no había sitio para él, ni para María y José. Así que toda la familia tuvo que ir a un establo, y una vaca y un burro dieron calor a Jesús con su aliento.

—Recordad —dijo el cura—, los judíos mataron a Jesús, que encarnaba a Dios, y pidieron que su sangre se volviese sobre ellos y sus hijos. Por eso los judíos están condenados por toda la eternidad.

En casa, el olor de las galletas de anís había sustituido al de los muebles encerados. Mamá estaba muy ocupada terminando de cocinar los diferentes bizcochos y galletas tradicionales. Estaban repartidos encima de un mantel blanco sobre la mesa del comedor. Las fiestas de fin de año estaban próximas. Serían unas fantásticas Navidades. Desde que papá había leído el libro Creación, se había recuperado y ya volvía a disfrutar de la comida y los juegos.

Mamá me llamó para ir a comer al comedor. Había puesto el árbol de Navidad en la esquina próxima a la alacena de madera tallada. Traía entre sus manos una caja enorme.

—Ven a ayudarme —dijo.

Dejó la caja sobre el sofá y levantó la tapa. Había guardado todas las bolas de cristal de colores del año anterior.

—Las has guardado... ¡así el Niño Jesús no tendrá que traer más!

—Simone, siempre hemos celebrado la Navidad, pero el Niño Jesús no existe. Los franceses lo llaman Papá Noel, pero cada país tiene su propio cuento de hadas. Mira cómo se hace. Nunca se ponen dos bolas del mismo color juntas, y los candelabros los pondremos aquí.

Era divertido, y olía como en el bosque de la abuela. Un tímido rayo de sol se reflejó en el cristal e hizo que el “cabello de ángel” brillara.

—El sacerdote nos contó que el día del nacimiento de Jesús es Navidad. Por eso se monta un pesebre en la iglesia cerca del altar y ponen encima un bebé tumbado rodeado de muchos animales.

—El 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Y además, Jesús ya no es un bebé. Él también creció como tú. Luego murió, pero fue resucitado y ¡ahora es Rey en el cielo!

—Mamá, Zita quiere una galleta. ¿Puedo dársela?

—Solo una.

Casi habíamos terminado de decorar el árbol cuando comprendí lo que mamá me acababa de explicar.

—Pero, si no es el día que nació Jesús, ¿por qué ponemos el árbol? ¿Cuándo nació Jesús?

—Jesús nació en otoño, no en invierno.

—¿Y para qué sirve el árbol?

—No tiene nada que ver con Jesús, su uso se remonta a antiguas tradiciones paganas.

—¿Y entonces por qué lo hacemos?

—No quería desilusionarte.

Yo tenía un ángel de oro de cristal en la mano dispuesta a colocarlo en la punta más alta del árbol.

—Mamá, ¿Dios aprueba un árbol pagano?

—Me imagino que no.

Dejé caer el adorno de cristal, tiré todos los demás al suelo y comencé a hacerlos pedazos con los pies. Me temblaba todo el cuerpo.

En silencio, mamá barrió los fragmentos de cristal y llevó de vuelta el abeto al balcón.

Esa noche, bajo las sábanas, el corazón me latía con desilusión e ira. Los adultos nunca decían la verdad. La cigüeña y el bebé, el cuento del Niño Jesús, el árbol que no tiene que ver con Jesús sino con una costumbre pagana... ¡y dicen que sólo es un bonito cuento como los de los hermanos Grimm! Hacen de la religión un cuento. Mi enfado cada vez aumentaba más.

Mamá se disculpaba:

—Sí, es cierto, te engañábamos. La gente que no estudia la Biblia no piensa que esté mal celebrar una fiesta pagana, y muchos ignoran que el origen de la celebración de las Navidades se remonta a una fiesta romana de culto al Sol. Tú has escogido la mejor opción, actúa siempre de acuerdo con tu conciencia. Juntos trataremos de desterrar todos los cuentos y todas las mentiras de nuestra adoración.

Esto me apaciguó un poco, pero algo en mi corazón se quebró. Mis padres me habían estado mintiendo durante siete años ¡y el sacerdote todavía lo seguía haciendo! A partir de ese día, me volví más desconfiada al darme cuenta de que los mayores me podían mentir, engañar y confundir.

Era imposible llegar a Bergenbach, estaba aislado por la nieve. Esperaríamos a la primavera. Papá jugaba conmigo y con Zita. Lanzaba bolas de nieve al aire y Zita las perseguía. Al terminar estas maravillosas vacaciones, papá me dijo:

—Mañana, mamá irá contigo al colegio. Tus compañeros tienen razón. Ni tú ni nosotros somos ya católicos. Tu madre ha encontrado la verdad: la Biblia es la verdad y nos apegaremos a ella tanto como sea posible.

♠♠♠

La música, las risas y los juegos habían regresado a nuestro hogar. Papá era feliz de nuevo y me mimaba siempre que podía, volvió a ser tan jovial como siempre. Al volver a pintar y a tocar el violín nos indicó hasta qué punto se había curado. Incluso había dejado de fumar. Debido a que dejé unos cigarrillos de chocolate en su cajetilla de tabaco para gastarle una broma, papá le había dicho a mamá:

—Siempre critiqué a los sacerdotes que fumaban, así que yo también tengo que dejarlo. Además, ¡Simone necesita un padre que se apegue a lo que dice!

Papá nunca volvió a fumar y la horrorosa tos que tenía todas las mañanas le desapareció.

Con mucho entusiasmo, papá trajo el nuevo tejido estampado de algodón para mi habitación que me había prometido hacía tiempo y que había olvidado durante meses. Mamá tarareaba alegremente al ritmo de la máquina mientras me cosía las cortinas y la colcha de la cama. Nuestro joven vecino de abajo, Jean, empapelaría enseguida mi habitación mientras nosotros estuviéramos en Bergenbach. Después de darme una serie de lecciones sobre colores fríos y cálidos, papá me dejó escoger el color de mi habitación. No escogí el azul porque no quería congelarme en mi cuarto.

En la escuela ya nadie quería oír mis citas de la Biblia, y la manera de reaccionar de la profesora era una muestra de cómo nos veía la gente. Ya no era su favorita. Siempre que podía, Mademoiselle me pasaba por alto y raras veces me daba la oportunidad de responder a las preguntas en clase. Sin embargo, la atmósfera apacible y feliz que reinaba en casa compensaba la frialdad de la clase. Me di cuenta de que esto ya había ocurrido en el pasado. La profesora hablaba a menudo de los primeros cristianos en la época de los romanos. Siempre que los niños habíamos hecho un buen trabajo, nos contaba la historia de Fabiola, Nadine, Ben Hur y del famoso libro “Quo Vadis”.

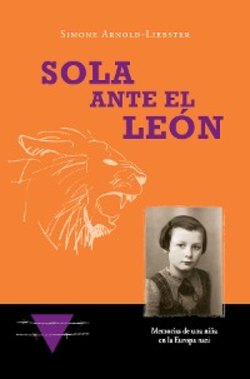

Entre las obras de la colección de arte de papá que teníamos en casa, había una reproducción de un cuadro italiano que representaba a los primeros cristianos en la arena romana dispuestos a ser devorados por los leones o a morir quemados antes que renunciar a sus creencias. Desde el primer año que fui al colegio, quise ser como ellos. Pero había algo que no podía entender: ¿Por qué nadie quería saber más de la Biblia? La situación todavía empeoró más. Tan pronto como mis padres me sacaron de clase de catecismo, mis condiscípulas empezaron a odiarme. Las mismas niñas a los que yo les había dado pan, galletas y chocolate, ahora estaban en mi contra. Me preguntaba por qué lo hacían. ¿Qué había cambiado?

Cuando el sacerdote impartía clase de catecismo, yo asistía a unas clases de educación cívica especiales que el director de la escuela me daba. Un día después de clase de catecismo, las niñas me esperaron fuera formando un semicírculo. Bloquearon las dos escaleras de piedra. Estaba atrapada. Nada más verme, corearon al unísono:

—¡Pagana, pagana, eres una pagana!

—¡Ya no vas a la iglesia! —gritó una.

—¡No asistes a clase de catecismo! —chilló otra.

—¡Te has convertido en una comunista! —exclamó otra más.

De pie sola en lo alto de las escaleras grité:

—¡Yo soy cristiana!

Esto las enloqueció.

—¡Entonces dinos por qué no asistes a clase de catecismo!

Yo había leído en la Biblia que Dios no vive en casas hechas por hombres, así que señalé a la iglesia y dije:

—Dios no puede estar en su interior porque está llena de imágenes que tienen ojos pero no pueden ver y oídos pero no pueden oír, y Dios nos prohíbe tener esas imágenes en el segundo mandamiento y...

Paré un instante y todas las niñas se callaron cuando de repente oímos a alguien que aplaudía. Al otro lado de la calle, en una costosa mansión, una elegante mujer llamó la atención de las niñas.

—Dejadla marchar. ¿No veis que tiene la cara de un demonio recién salido del infierno? ¡Escapaos, es peligrosa!

Una de las niñas salió corriendo inmediatamente muerta de miedo y gritando:

—¡Corred! ¡Corred!

Pronto la siguieron el resto, incluso Blanche, Madeleine y Andrée. Me quedé sola. Me di la vuelta y vi a Mademoiselle de pie en el vestíbulo rígida, fría y callada.

Cuando llegué a la esquina de la calle, me estaba esperando otro pequeño grupo de niños. Algunos comenzaron a saltar hacia mí, daban vueltas a mi alrededor como las abejas alrededor de un dulce y me llamaban “sucia judía, sucia judía”.

¿Por qué me llamaban judía? ¿Y por qué sucia? ¡Yo no era ninguna de las dos cosas! La gente que pasaba espantó a los niños.

La lectura de la Biblia de mamá era de uno de los Evangelios y trataba acerca de la persecución, el odio y los insultos. Me sentía segura de mis creencias basadas en la Biblia. No obstante, quería saber por qué me llamaban sucia judía. Nuestro carnicero era judío y era muy limpio. A mamá le gustaba porque era honrado y amable. Aquella acusación me hacía sentir fatal pero no entendía por qué.

Sentada en el regazo de papá, mientras escuchaba a mi madre leerme la Biblia, comprendí el significado de esa expresión. Un día sentados a la mesa mis padres me explicaron:

—A medida que aprendas un poco más de historia, descubrirás que algunos que se llamaban cristianos no permitían que los judíos trabajasen como artesanos o en empleos parecidos. Los aislaban en barrios especiales del resto de los habitantes de una ciudad y los acusaban de haber matado a Dios.

—Ya lo sabía. El sacerdote nos lo había dicho.

—Pero Dios nunca vino a la Tierra para que los hombres lo mataran. ¿Cómo podrían matar al Todopoderoso, a la Fuente de la Vida? Dios no aprueba la persecución de los judíos porque Él nunca castiga con el mal a nadie. Además, Dios no hace distinciones entre razas, colores, ricos o pobres, porque Jehová no es injusto. Él es amor. Aquellos que no siguen sus enseñanzas están bajo el poder del mal y pueden hacer y decir cosas malas pensando que están bien.

Poco a poco, los niños se cansaron de perseguirme por la calle. Les había dicho que Jesús, el Hijo de Dios, era judío y que ser llamado judío era una afirmación muy honrosa. Yo estaba muy orgullosa de ello. Todos los apóstoles y escritores de la Biblia habían sido judíos y yo quería ser como ellos.

♠♠♠

PRIMAVERA DE 1938

La primavera había llenado de flores los campos igual que los lunares azules, rosas y amarillos de mi nuevo papel pintado. Mamá y yo fuimos a Bergenbach mientras Jean empapelaba mi habitación. Papá iría los fines de semana. Cuando llegó el tío Alfred, estalló otra batalla dialéctica sobre ideologías francesas y alemanas, y se estropeó la comida familiar del mediodía.

Por la tarde, se encendió otra discusión, en esta ocasión de carácter religioso. Los hombres habían salido a dar un paseo, mientras las mujeres se quedaron hablando. Me costó bastante comprender lo que estaba pasando.

¿De qué estaba hablando la abuela? Entonces la tía Valentine dijo:

—La Biblia es un libro protestante.

Mamá le mostró en las primeras páginas de la Biblia la firma del cardenal católico. La tía Valentine le respondió:

—¡Cualquiera puede firmar lo que sea!

La tía Eugenie añadió:

—¡Los católicos tenemos los Evangelios y no la Biblia!

Mamá quiso enseñarles que los Evangelios estaban incluidos en la Biblia, pero ninguna quería verlo.

—¡Aparta ese libro protestante de delante de mí!

—Pero, ¡si la Iglesia lo aprueba!

Sentí que tenía que intervenir.

—¡Abuela, el sacerdote tiene la misma Biblia!

—Él tiene el derecho de tener y leer todo lo que quiera. —Mirándonos continuó—: Eres mi hija y ¡será mejor que sigas siendo católica si quieres mantener una buena relación familiar!

Los hombres habían regresado y seguían hablando de esa misteriosa palabra Lebensraum5 que había provocado la batalla dialéctica del mediodía. Al oír papá por casualidad que las mujeres estaban peleándose por cuestiones de religión dijo:

5Lebensraum (literalmente, espacio vital) era el eslogan del expansionismo nazi que inició la conquista de otros países, principalmente hacia el este.

—Mejor tomo el próximo tren y regreso a casa. No me gusta este espíritu inquisitorial.

Y nos dejó en medio de aquel “nido de avispas”, tal y como llamaba a cualquier discusión. Mamá y yo nos quedamos unos cuantos días más.

Como cada año, la abuela quería un lechón e intercambiar algunos huevos para introducir “sangre” nueva entre los animales de la granja.

Subimos hasta la cima de la montaña. El sol brillaba. Como diría la abuela, mordía y, también según la abuela, aquellas nubes presagiaban un cambio de tiempo. Después de una caminata de dos horas, llegamos a un pequeño y tranquilo valle en el que sólo se veían un par de granjas grandes. Al final del valle había una montaña escarpada llamada Felleringenkopf, como el pueblo, nuestro lugar predilecto para buscar moras. ¡Qué alivio llegar finalmente al lugar llamado Langenbach!

Durante el camino la abuela no dejaba de decirme:

—Trae a tu madre de regreso a la Iglesia, sino el mal vendrá sobre toda la familia.

—Pero la Biblia no es un libro malo.

—El Diablo quiere que te separes de la Iglesia ¡para apoderarse de tu alma! Te mandará directa al infierno.

—No hay infierno. Y yo no tengo un alma aparte, soy un alma.

—Eso es lo que hace el Diablo. Consigue que no tengas miedo al infierno y te lleva directamente allí.

Me contó algunas historias de miedo acerca de la manera encantadora en que puede presentarse el Diablo y de cómo actúa como cebo.

A la prima de la abuela le alegró recibir noticias del otro lado del valle. Intercambiaron dinero y huevos, y fuimos a buscar un lechón. Aquellos encantadores cerditos rosa corrían por los alrededores. Perseguimos a uno muy escurridizo, le atamos las patas a pesar de los gruñidos de protesta y lo metimos en un saco que llevaba sobre los hombros la abuela. Su prima señaló una pequeña nube y nos aconsejó:

—Será mejor que os vayáis ya.

La pequeña nube situada encima de la montaña aumentaba de tamaño rápidamente. Para cuando alcanzamos la cima, estábamos sudando. El ritmo de la abuela era tan rápido que me costaba mantenerme a su paso. Nada más llegar a Thalhorn, el promontorio desde el cual se veían los dos valles, un viento gélido nos golpeó. La abuela dijo:

—¡Corramos si no queremos pillar una pulmonía!

Una enorme nube oscura venía derecha hacia nosotras. Enseguida cubrió todo el valle y comenzó a granizar. No teníamos dónde guarecernos en aquella ladera estéril de la montaña, así que no nos quedó otro remedio que seguir. El pobre cerdo comenzó a quejarse al golpearle el granizo, sumando sus chillidos al aullido del viento. No podíamos distinguir el camino, pero teníamos que continuar adelante. Al principio no lloraba, al fin y al cabo yo era un chico, ¿no?, pero tenía frío y estaba empapada. Mi vestido de lana tejido a mano estaba roto y lleno de agujeros. Estaba cansada y sin aliento, casi incapaz de aguantar la tormenta, y ahora nos pillaba aquella nube oscura que cubría la ladera. Las lágrimas no tardaron mucho en humedecerme los ojos. Mi abuela me dijo que me cogiese de su mandil, porque ella necesitaba las dos manos para agarrar al cerdo que se revolvía en el saco que llevaba colgado al cuello.

Cuando bajamos la montaña, salimos de la nube y pudimos vislumbrar Bergenbach. El humo se deslizaba por el tejado de la casa como una enorme serpiente.

—¡Lo conseguimos! Gracias a Dios.

Sin embargo, sabía que la abuela pensaba que era un castigo divino. Todo lo que aconteciese procedía de Él, en especial las tormentas. Todavía teníamos que caminar un rato por aquella zona inundada.

—Mira, el camino va por aquí.

Nos habíamos desviado un poco del sendero. Caminábamos con muchas dificultades al pisar la hierba inundada. Cada vez que apoyábamos el pie sobre una roca lisa, el agua se escurría ruidosamente de los calados zapatos. Por fin conseguimos llegar a casa.

—Mi querida niña, el vestido está hecho un colador.

La ropa interior calentada en la estufa nos estaba esperando. Un baño de pies caliente me hizo circular la sangre y comencé a relatar nuestra aventura con nerviosismo y orgullo. La abuela me miraba. Pude percibir en sus ojos lo decepcionada que estaba. No se esperaba un relato tan entusiasta. Se mantuvo callada mientras intentaba revivir al pobre cerdito muerto de frío.

♠♠♠

Me puse nerviosa al percibir el olor a pintura fresca. Corrí lo más rápido que pude escaleras arriba para ver lo que Jean había hecho. Estaba muy orgulloso de que le hubieran dado su primera oportunidad de trabajar como profesional. Incluso pintó de verde claro mi armario. Papá había cambiado de sitio mi cama y había empapelado las paredes con un estampado a juego con la colcha de la cama. Y encima había colgado un cuadro de los Siete Enanitos que Jean había pintado. ¡Estaba contentísima! ¡Tenía una habitación tan linda… que iba a dejar la puerta abierta para que todo el que entrara en el piso pudiera verla!

Mamá me dio un consejo práctico.

—Esta es tu habitación. Manténla ordenada y haz la cama, pues tal y como la dejes por la mañana, así la encontrarás cuando regreses al mediodía. Si quieres tener buena reputación, ya sabes lo que tienes que hacer.

Mamá y papá le regalaron a Jean una Biblia. Papá nos contó que a Jean le había hecho mucha ilusión pero que su madre se enfadó y le armó un escándalo. Lo trató como si fuera un niño.

—A lo mejor como es viuda, quiere mantener su autoridad —nos explicó papá.

Como era habitual, papá bajó temprano por la mañana a buscar la leche y el pan que estaba en la cesta cerca de la puerta del sótano. Cuando regresó, estaba blanco como la cal. Apenas podía respirar, así que se sentó con la frente cubierta de gotas de sudor. Papá nos contó que estaba bajando cuando de repente se abrió la puerta y enfrente de él, de pie con un hacha levantada sobre la cabeza, estaba el señor Eguemann.

—Salí corriendo calle abajo derramando un poco de la leche de la botella. Él corría detrás de mí gritando: ¡Traidor, debes morir! Dejó de perseguirme sólo cuando vio que alguien se acercaba. Emma —continuó—, a partir de ahora tendrás que comprar la leche y el pan en la tienda. Siento las molestias, pero con un alcohólico así tenemos que ser cuidadosos y listos. Pediré que me cambien el turno para no coincidir con él solo camino del trabajo. No vale la pena arriesgarse.

¡Increíble! ¡Un buen católico como el señor Eguemann intentó matar a mi padre! El corazón empezó a latirme más fuerte de la rabia. Mamá me leía palabras de Jesús para tranquilizarme: “Serán objeto de odio de todas las naciones”. Luego me refirió lo que el apóstol Pablo había dicho: “No devuelvan mal por mal a nadie”. Papá sería más cuidadoso cuando saliese de casa, y nosotras también. Dejamos de hablar con los Eguemann para evitar cualquier tipo de reacción violenta. A Zita la sacábamos con discreción, a ser posible, durante el día y enfrente de casa para que la gente que pasaba nos sirviera de protección. Nunca le había perdonado que exigiera que me castigaran en su presencia, pero ahora ¡lo odiaba!

♠♠♠

El último día de clase del segundo año era un lluvioso y caluroso día de verano. Después de la recomendación habitual de “comprar un libro de texto y una libreta para las vacaciones y repasar una lección y el catecismo todos los días”, llegó el momento de despedir a Mademoiselle, que se jubilaba. Cada niña se acercó a su mesa y ella les dedicaba unas preciosas palabras a todas, ¡o a casi todas! En otoño nos daría clase una nueva profesora. ¡Qué alivio me supuso!

Las zanjas de la calle se desbordaban. Como llevaba botas de goma, fui directa a pisar los charcos. Mientras mamá no me viera, yo quería ser una chica salvaje, libre para hacer cosas por mí misma. Con alegría me puse a salpicar a todo el que pasaba por la acera para celebrar que comenzaban las vacaciones. Pero al doblar la esquina ¡me convertía en una niña educada! Sin embargo, mi ropa interior me delató. ¡Estaba empapada de barro y agua!

Las vacaciones que empezaban supusieron un cambio en nuestro horario habitual. Mis padres por fin habían podido ponerse en contacto con los Bibelforscher (los testigos de Jehová) y asistían a sus reuniones. Un pequeño grupo de familias que les gustaba estudiar la Biblia se reunía en el salón del ayuntamiento. Allí se enteraron de que una enfermera jubilada llamada Laure impartía una clase especial para niños. Alrededor de ocho niños asistían a esas clases los domingos por la mañana, y se contestaban preguntas de un libro titulado El Arpa de Dios. Conseguí que me dejaran ir. Me dieron una Biblia con las tapas negras y los bordes rojos. Aquel fue mi mejor regalo, ¡cuánto lo aprecié! Era mi Biblia. ¡Qué diferente era de las clases de catecismo! Por fin podía hacer con libertad cualquier pregunta y se me enseñaba a buscar la respuesta en mi Biblia. Para mí aquella hora pasaba muy rápido, para otros, muy lenta. Incluso algunos se quejaban si Laure se pasaba de tiempo.

La tía Eugenie se molestó cuando oyó hablar de aquella escuela. Fijó una cita con su cuñado y el señor Koch. El señor Koch era un hombre culto que sería capaz de devolver a mi padre a sus orígenes, a la Iglesia Católica Romana. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano.

—Adolphe es una pobre víctima tuya, Emma —dijo la tía agitando el dedo delante de la cara de mamá. Y con tono de reprimenda continuó—: El señor Koch me dijo que “el señor Arnold ha cedido porque su mujer lleva los pantalones en casa y él prefiere mantener la paz”.

¿Cómo podía decir eso? ¿Por qué los mayores emitían juicios sin conocer los hechos? Mi padre no era débil. Él fue quien me quitó de las clases de catecismo. Él dejó de fumar en un día. Él nos llevó a las reuniones. Él comenzó a hacer una oración antes de todas las comidas. Él fue el que me animó a asistir a las clases para niños y a que saliera con mamá a visitar a la gente. Pero mi tía actuaba como su madre: no quería escuchar. Y siguió acusándola:

—Es una pena que arrastres a Simone de casa en casa como un mendigo.

—Pero tía Eugenie, a mí me gusta —protesté. Seguía sin querer escuchar. Sus ojos se empequeñecieron.

—¡Tú también estás envenenada por el fanatismo de tu madre!

Aprendí una nueva palabra: fanatismo. Sin embargo, nada más averiguar lo que significaba, llegué a la conclusión de que ¡era más aplicable a mi tía y a mi abuela que a mi madre!

A menudo acompañaba a mamá cuando visitaba a los vecinos. Escuchar con atención los comentarios de la gente me ayudaba a aclarar preguntas que yo misma me hacía. Algunos tenían ideas extrañas como aquel pastor que quería defender la Trinidad e intentaba demostrar la igualdad de poder, posición y eternidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo:

—Tome tres huevos y haga una tortilla. Siguen siendo tres huevos.

Igual de confusa me resultaba la idea de que el alma sería juzgada inmediatamente después de morir, mientras que el cuerpo tendría que esperar a ser juzgado al fin del mundo.

—Cuando una persona peca, ¿qué parte comete el pecado: la mente o el cuerpo? ¿Puede el cuerpo pecar por sí mismo?

Las conversaciones que iniciábamos en las casas de las personas las continuaba con mi madre en casa alrededor de la mesa.

También quería ir sola a varias granjas a presentar el folleto titulado Cura para todas las naciones. Hablaba acerca de la maravillosa perspectiva de que bajo el gobierno de Cristo la Tierra se convertirá en un paraíso, donde no habrá ni muerte ni dolor. Yo tenía un vivo interés en compartir este pacífico mensaje bíblico con los granjeros. Fueron muy amables conmigo y aceptaron encantados los folletos. Aproximadamente una hora más tarde, cuando volví al pueblo, los folletos salieron volando de una de las casas. El granjero gritaba:

—¡Malditos Bibelforscher! ¡Es una vergüenza que exploten a los niños!

¿No se daba cuenta de que yo no era una niña? ¡Tenía ocho años! ¡Yo misma había decidido visitar a aquella gente!

Recogí todos los folletos, levanté la cabeza y seguí caminando repitiéndome lentamente: “El esclavo no es mayor que su amo”. Me sentí orgullosa cuando me reuní con el grupo que había visitado las otras granjas.

¿Por qué los católicos decían que la Biblia era un libro protestante y lo miraban como algo maldito? Ese mismo día más tarde, papá cogió un libro de historia, se sentó conmigo y me ayudó a encontrar la verdadera respuesta.

—La Biblia solía estar escrita en latín. Algunos sacerdotes católicos la tradujeron en contra de la voluntad de las autoridades eclesiásticas romanas, que querían mantenerla en latín. Sin embargo, el amor que sentían por el contenido de la Biblia era mayor que cualquier prohibición. Fíjate en esta imagen: representa la noche de Bartolomé, cuando los protestantes fueron asesinados por orden del gobierno católico (24 y 25 de agosto de 1572, noche en la que los nobles católicos y otros ciudadanos de París masacraron a los hugonotes franceses). Durante la Inquisición, la Iglesia trató de asesinar a todos los que se le oponían. A menudo se les quemaba vivos, como al reformador religioso checo del siglo XV John Hus y a otros.

—Yo pensaba que la Inquisición era contra los judíos.

—Era contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia.

Pronto me encariñé con la pequeña congregación de Bibelforcher. Tenía dos jóvenes compañeros de juegos, André Schoenauer y Edmund Schaguené, y un abuelo, el señor Huber, un ingeniero jubilado viudo de pelo cano y buenas maneras. Un padrazo que tenía un reloj con cadena de oro en el bolsillo del chaleco. Marcel Graf, oficinista en las minas de potasio, era alto, calvo y muy hablador. Los hermanos Zinglé vestían a menudo pantalones de montaña porque les gustaba escalar los Alpes suizos. El señor Lauber era un padre viudo con dos niños pequeños que había perdido una pierna en la guerra. Aun así, acudía fielmente a todas las actividades de la congregación en una vieja bicicleta con su hija de cinco años, Jeannette, sentada detrás de él. También estaban los Dossmanns, cuyo hijo trabajaba en la sucursal de los testigos de Jehová de París, y otros que acudían de fuera de la ciudad.

Mamá, con su espíritu misionero, desempeñaba un papel muy importante en las actividades del grupo. Visitaba y ayudaba a familias, como los Saler, a superar situaciones de necesidad y vivir una vida mejor. Ella creía que no solo se debía enseñar sino también hacer obras de caridad. Entre las personas que visitaba, estaba Martina Ast, una alegre doncella de una familia judía, dueños de la Gallerie Lafayette, los grandes almacenes de Mulhouse. Me encantaba ir a visitarla. Siempre planteaba preguntas bíblicas muy interesantes, pero ¡también servía deliciosos pasteles! A veces incluso jugaba conmigo.

Entre todos nuestros amigos había una pareja muy especial: los Koehl6 Cierto día que venían de visita, yo los esperaba con impaciencia en la ventana. Vinieron a pesar del frío que hacía. Adolphe, que era barbero y se llamaba igual que mi padre, cogía suavemente a María del codo con una mano y llevaba al perro de la correa con la otra. Las manos de María estaban protegidas por un manguito de piel a juego con su cuello de zorro plateado. Parecían recién salidos de una revista de moda. Una vez sentados en nuestro pequeño salón, los dos Adolphe se enzarzaron en una animada conversación. Mientras tanto, mamá y María intercambiaban recetas en la cocina. Después de tocar al piano la canción favorita de María, La Paloma, mamá me pidió que sirviera el té. Los oídos me iban de un grupo a otro. Pero por alguna razón, la oreja izquierda era “mayor” que la derecha. Siempre se dirigía hacia la conversación de los dos Adolphe.

6Adolphe Koehl ya era miembro de la congregación de Mulhouse cuando esta le mandó un telegrama al gobierno de Hitler como protesta por la persecución a la que estaban siendo sometidos los testigos de Jehová en Alemania. El 7 de octubre de 1934 los Testigos de 50 países enviaron telegramas de este tipo a Hitler, lo que le enfureció mucho.

—Pero, ¿quién se cree que es? ¿Un dios? —le decía uno a otro.

—Es una simple marioneta en manos de los demonios —respondía el otro.

—Se considera el salvador de Alemania, el Heiland. Y sólo es un gusano.

—Un gusano dañino y podrido.

—Gana una batalla tras otra.

—Sí, pero nunca vencerá a los testigos de Jehová.

Me preguntaba a quién se referirían. La conversación giraba en torno a un libro que nuestros invitados habían traído: Cruzada contra el Cristianismo7 Lo habían dejado abierto en una página con un plano de algún tipo de campamento.

7Kreuzzug gegen das Christentum, libro publicado por Franz Zurcher en 1938 que facilitaba datos acerca de la persecución de los testigos de Jehová en Alemania. Incluía gráficos de los campos de concentración de Esterwegen y Sachsenhausen.

—La información que sacamos de este libro es muy importante. Nos ayudará a ser cautos como serpientes, pero inocentes como palomas —concordaron los dos hombres.

Cuando los Koehl se marcharon, dejaron a sus espaldas el aroma de su barbería. Pero también dejaron un inmenso vacío. De algún modo sentía que ahora tenía otro par de padres.

♠♠♠

Regresé a Bergenbach con la tía Eugenie, que había decidido no volver a pisar nuestro piso nunca más. Empecé a darme cuenta de que la abuela me trataba de manera muy diferente a Angele. A mí me hacía trabajar.

—Ya eres suficientemente mayorcita como para bajar al pueblo a por dos hogazas de pan.

Saltando alegremente colina abajo, me preguntaba si me habrían salido alas invisibles.

Por extraño que parezca, la gente del pueblo se ponía a susurrar cuando pasaba por su lado.

—¿No es muy pequeña? ¿Demasiado pequeña?

Mi prima sí que era pequeña, casi dos meses menor que yo. Yo había crecido de la noche a la mañana como las setas, y mi abuela se había dado cuenta, y también las vacas. Tenía que llevarlas a los pastos. Me gustaba el sonido de sus diferentes cencerros. Las vacas se daban cuenta de que yo ya no era una niña. ¿Por qué no se daba cuenta el resto de la gente de que ya era una chica mayor?

Sin embargo, al intentar subir colina arriba con dos hogazas de pan recién horneadas de cinco libras cada una, deseé no haber crecido tan rápido. A causa del pan tan caliente y el sol abrasador tenía que meter las manos bajo las tiras de la mochila. En un par de ocasiones tuve que posar en el suelo la carga. El murmullo del arroyo me hizo pensar en ir a refrescarme. Sin embargo, la advertencia de mamá me resonaba en la cabeza:

—Si sudas, nunca te mojes los pies, si no quieres ponerte enferma. Mira la artritis que tengo en los pies… por hacer eso, los tengo así.

Al volver a enfrentarme con el empinado camino que llevaba a la granja, me dieron ganas de gritar. Pero, al oír los ladridos de los perros, el cacareo de las gallinas y el borboteo de la fuente, recuperé las fuerzas. Cuando vi a mi prima pequeña, que no había crecido como yo de la noche a la mañana, erguí la cabeza.

Cada día que pasaba la abuela estaba más y más irritable y melancólica. Su hija favorita, la tía Valentine, pronto se mudaría a Cusset, cerca de Vichy, donde su marido había encontrado un apartamento.

Incluso la tía Eugenie ya no nos entretenía con acertijos, juegos ni canciones. Sus patronos, la familia Koch, también se habían mudado por seguridad al interior de Francia. No obstante, la abuela le había ordenado:

—¡Tú te quedas aquí! ¡No tienes nada que hacer en Francia!

Los rumores sobre una inminente guerra se extendían rápidamente. El abuelo estaba en contra de la guerra, la abuela a favor. En la planta de abajo, la conversación entre las cuatro mujeres se acaloró.

—Angele, no te preocupes. Mi padre sabe cómo frenar la guerra, tan sólo hay que quitarles los uniformes a los soldados y dejarlos en ropa interior.

¡Ambas estábamos seguras de que funcionaría!

La última reunión familiar se convirtió en un grupo de corazones rotos alrededor de una mesa servida para una fiesta. A Angele y a mí no nos afectó. Esa tarde llevaríamos a cabo una ceremonia solemne. Una vez en el ático, nos pusimos los vestidos y zapatos de señoritas del siglo anterior junto con lazos y cintas para realizar un juramento sagrado. En aquel ático habíamos descubierto todo aquel montón de periódicos amarillentos y sus historias, novelas felices y novelas tristes, e incluso dramas sobre la Inquisición. Pero ahora todo aquello pertenecía al pasado. Era el momento de realizar aquel solemne juramento de mantenernos fieles una a la otra. Nos comprometimos a intercambiar por correo los deberes de nuestras muñecas.

En el piso de abajo, la conversación de las cuatro mujeres estaba subiendo de tono.

—¡Los Bibelforscher son espías de los comunistas! —gritó la abuela.

—¡Debes ganar muchísimo dinero con esas visitas que haces! —chilló la tía Valentine.

—¡Para eso sí que tienes bien los pies! —añadió la tía Eugenie.

—¡No seas tonta! ¡Estás haciendo ricos a sus líderes americanos! —dijo sarcásticamente la tía Valentine.

—¡Los judíos te pagan para que socaves la autoridad de la Iglesia Católica! —añadió la tía Eugenie.

La abuela recalcó con voz amenazadora:

—Si quieres seguir siendo miembro de esta familia, abandona esa secta.

La tía Valentine, la tía Eugenie y la abuela continuaron con su ataque verbal.

En un instante, bajé las escaleras y entré en la habitación.

—¡Sois todas unas mentirosas injustas y mezquinas! —grité.

Mamá me interrumpió y me sacó fuera de la mano.

—Vete a jugar al granero. ¡Esto no es asunto tuyo! —dijo. Llamó a Angele. Mi prima de pelo rizo también estaba rabiosa por lo que había oído.

—¡No pienso jugar con una pagana!

—¡Soy cristiana!

—¡Eres una pagana!

—¡Yo soy…

Mamá tuvo que separarnos. Angele se introdujo en casa cantando su canción favorita, La Marsellesa, el himno nacional francés. Esto avivó todavía más la ira descontrolada de la abuela.

—Papá acaba de salir para Krüth a ver a tu padrino. Vete con él —me ordenó mamá.

¡Buena idea! Me encantaba estar con el padrino. Era muy amable y valiente. Tenía un precioso jardín con árboles frutales, y mi primo Maurice ya no estaba allí, así que me podría divertir tranquila.

Las ciruelas del padrino eran dulces como la miel. Fui hacia la ventana y miré al interior. Pude ver sobre la mesa dos vasos con un poco de kirsch y un libro que papá había traído de regalo.

—¡Llévatelo o lo quemaré!

—¡Pero si es una Biblia católica!

—¡Cualquiera puede decir eso!

—Te lo demostraré —le dijo papá mientras tomaba la Biblia—. Mira, aquí dice lo mismo que cuando se lee el evangelio en la iglesia. El problema es que lo leen pero no lo practican.

Mi amable padrino se levantó de un salto y se puso rígido como una estatua. Tiró la Biblia afuera y señaló la puerta. Papá se irguió lentamente pálido y sin habla. El padrino lo agarró del cinturón y lo echó fuera de casa por la puerta principal. Al llegar yo a la puerta principal, vi lo que pasaba. Mi padre tenía los ojos vidriosos y estaba allí de pie sin decir una palabra.

—¡Ojalá nunca te hubiera criado! No quiero volver a verte a menos que te arrepientas y vengas conmigo a confesarte y comulgar en mi presencia. Y no me mandes a Emma o a Simone a verme. ¡Para mí tu familia ya no existe, a menos que vuelvas a la Iglesia! ¡Seréis condenados!

En Dornach, el señor Eguemann podía matarnos con un hacha. Éramos blanco constante del sacerdote de la parroquia, que cruzaba la calle sólo para escupirle a los pies a mi madre, aunque yo fuera con ella. Y ahora, expulsados de ambas familias, sí que nos sentíamos realmente “condenados”.

OTOÑO DE 1938

Mis padres intentaron reconciliarse sin transigir en cuanto a sus creencias. Sin embargo, ¿no habían fijado nuestros parientes un precio muy alto, fuera de nuestro alcance? ¿Cómo podríamos fingir nuestra vuelta a la Iglesia sólo para satisfacerles, sin sacrificar la paz de nuestros corazones? ¿Cómo podríamos negar la verdad de la Biblia? Tras muchos intentos de hablar con ellos, se nos puso claramente de manifiesto que su postura era inamovible. Para abrirnos sus puertas y corazones, nos exigían que volviéramos a la Iglesia.

—No puedo actuar en contra de mis convicciones, de lo contrario, ¡sería un hipócrita! —concluyó papá.

—Aunque mi madre me eche de su casa por bautizarme, he hecho un voto. ¡Y lo cumpliré, sin importar lo que me cueste! —dijo mamá.

♠♠♠

Los Testigos celebraron una asamblea en Basel ese otoño. De pie junto a la piscina de Basel, con mi padre abrazándome, me entristecía no poder bautizarme por ser todavía ¡una “niña”! Estaba tan cerca de papá, que pude sentir su profunda emoción cuando mamá se introdujo en la piscina. Entonces, una lágrima resbaló por su mejilla y susurró:

—Se ha cumplido. —Me miró y añadió—: A partir de este momento, tu madre pondrá a Dios antes que a nadie, aunque tenga que morir por Él si es necesario.

—¿Y tú, papá?

—Yo todavía no estoy listo.

Más tarde pregunté:

—Mamá, ¿qué quiso decir papá con que todavía no estaba listo? ¿Es que papá no quiere a Dios?

—Tu padre se toma las cosas muy en serio. Tiene unas normas muy elevadas. Tan pronto como se bautice, tendrá que asumir unas responsabilidades muy importantes en la congregación. Y él todavía no se siente preparado para eso.

¿Sería porque podía estallar una guerra?

Cuando Hitler exigió la autonomía para los alemanes de la zona de los Sudetes se originó una crisis internacional. En la conferencia de Munich, el 28 y 29 de septiembre de 1938 los dirigentes de Francia, Gran Bretaña e Italia se reunieron con Hitler. Como resultado, Alemania se anexionó los Sudetes el 10 de octubre de 1938.

Durante el conflicto de los Sudetes, papá aceptó una tarea militar no combatiente. Lo apostaron en la oficina de correos de Mulhouse para controlar las conversaciones telefónicas. Yo no entendía el funcionamiento del teléfono, pues nosotros no teníamos, solo los ricos podían permitirse tener teléfonos. Llegué a la conclusión de que papá tendría que pillar las palabras que saliesen del cable eléctrico.

Aunque el peligro de que estallara una guerra se había reducido, la tensión todavía flotaba en el ambiente. Papá había regresado a casa y volvía a vestir su ropa de civil, pero, se quedó callado como tiempo atrás. Su apetito desapareció. Zita no conseguía atraer su atención. Los días se hacían más cortos, las hojas comenzaban a tornarse de color marrón y nosotros nos sentíamos cada vez más tristes. ¿Sería porque habíamos sido expulsados de nuestra familia?

Quizá nuestros parientes pensasen que este aislamiento nos haría recobrar el juicio y regresaríamos a la Iglesia Católica. No obstante, ¿cómo podríamos ir en contra de nuestra conciencia? Mis padres estaban resueltos a apegarse a la Biblia. La pequeña congregación de Bibelforscher satisfacía nuestras necesidades y se había convertido en algo próximo y querido para nosotros.

♠♠♠

La calle principal que iba hasta la estación de tren de Mulhouse discurría al lado de un jardín cuadrado. Estaba rodeado por unos arcos que proporcionaban una fresca sombra a las aceras. A la agradable sombra podíamos pasear a lo largo de una hilera de tiendas. Entre ellas había una barbería con tres sillones y tres sillas para los que esperaban. El local pertenecía al barbero de papá, su mejor amigo, Adolphe Koehl, quien también se convertiría en mi peluquero.

Al aproximarnos a la barbería, podía percibir el maravilloso aroma del agua de colonia que flotaba en la acera. Frente a la entrada, una gran cortina separaba el negocio de la habitación de servicio. Este era un pequeño cuarto con una mesa sobre la que se apilaban las toallas, una silla enfrente y un taburete debajo. Entre los últimos escalones de la escalera de caracol que subía al apartamento y la puerta que conducía al patio interior había sitio suficiente para tres personas. Todos los jueves era el día de cortar el pelo a los niños, el día que dos veces al mes escogían los dos Adolphe para encontrarse, y para cortarme el pelo a mí de paso. Ese día había más probabilidades de que Adolphe pudiera dejar la tienda en manos de su empleado. Los niños rara vez preguntaban por el dueño, a diferencia de sus clientes más selectos: médicos, jueces, directores y demás. Estos solían pedir que los arreglara el dueño, un hombre caballeroso y de encantadora personalidad.