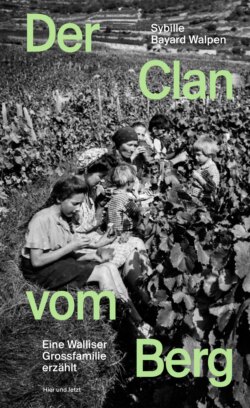

Читать книгу Der Clan vom Berg - Sybille Bayard Walpen - Страница 15

Hedy, *1927

ОглавлениеIm Jahr nach der Hochzeit von Oktavia und Jeremias wird Hedy geboren. Als Erstgeborene muss sie früh viel Verantwortung übernehmen. Sie liest gerne und würde am liebsten eine Bürolehre machen, aber eine Berufsausbildung kommt für sie wegen des zu bezahlenden Lehrgelds nicht infrage. Sie beginnt im Gastgewerbe zu arbeiten, heiratet, zieht nach Montreux und bekommt vier Kinder. Ihr Mann stirbt früh und sie ist sehr froh, dass sie in dieser schwierigen Situation auf ihre Brüder und Schwestern zählen kann.

Ich war am liebsten mit dem Vater in den Reben oder auf dem Feld. Er war ein Flotter, ein Feiner. Mit ihm hatte man die Ruhe. Wir konnten miteinander reden, da war es mir wohl. Mama war immer nervös und müde. Kein Wunder, bei dieser Belastung. Er war eine Art Ausgleich. Zu Hause waren die vielen Kinder, die viele Arbeit. Als Älteste musste ich anpacken. Es hiess, du bist das Erste, du musst dies und du musst das. Überall, wo sie jemanden brauchten, sprang ich ein, das ist ja klar. Spielen war Zeitverlust. Du musstest lernen, du musstest arbeiten, was konntest du anderes machen? Ich liebte es, zu lesen. Für die Mutter war das verlorene Zeit. Darum las ich im Versteckten, im Bad oder sonst wo. Und heute sagt man, die Kinder sollen lesen. Ich ging auch gerne in die Kirche. Da hatte ich wenigstens die Gelegenheit, jemanden ausserhalb der Familie zu sehen. Religion war selbstverständlich. In dieser Zeit musste ich zumindest nicht arbeiten.

Mary, die Zweitgeborene, war das genaue Gegenteil von mir. Sie war lustig und übermütig. Ich durfte nicht. Ich war die Stille und Seriöse. Als Erstgeborene musste ich das Beispiel für die anderen sein, das drillen sie dir ein. Ich konnte es der Mutter auch nicht recht machen, ich war ihr zu wenig aktiv, zu ruhig, glaube ich. Vielleicht ging ich ihr auch speziell auf die Nerven, weil ich nicht aus mir herauskam. Das ist schon möglich, das weiss ich nicht. Tante Anna hatte ein Radio. Sie sagte zu meiner Mutter: «Das müsst ihr auch anschaffen.» Meine Eltern kauften sich noch während des Kriegs ein Radio. Dazu musste aber erst eine Antenne montiert werden. Ich hörte gerne den Radiosender «Die Stimme Amerikas»49. Während des Kriegs wurde dort Propaganda gesendet, und ich interessierte mich für die Informationen. Mary hingegen wollte immer Musik hören.

Als der Krieg losging, waren wir in unserem Maiensäss in Bodmen. Als wir zurück nach Varen kamen, sagte die Mutter zu mir, wir hätten keine Polenta mehr. Wir assen fast jeden Tag Polenta. Ich solle doch in den Konsum welche holen gehen. Dazumal kauften wir ganze Säcke, die wohl um die 50 Kilo schwer waren. Im Konsum sagten sie mir, man könne Polenta nur noch kaufen, wenn man die entsprechenden Coupons erhalten habe. Das war schlimm für uns, denn wir hatten zu wenig Polenta-Coupons, und ohne Polenta konnten wir nicht leben. Da wir Wein produzierten und Bienen hatten, bekamen wir während des Kriegs Extra-Zuckerrationen. Das war allerdings kein normaler Zucker, sondern ein spezieller. Statt ihn für den Wein oder die Bienen zu brauchen, verwendeten wir einen Teil für uns selbst. Die übrig gebliebenen Zucker-Coupons schickte meine Mutter nach Genf zu Leuten, mit denen sie oft Kontakt hatte. Im Gegenzug schickten die Genfer uns ihre Polenta-Coupons. So hatten wir während des Kriegs genug Polenta. Meine Mutter wäre eine gute Geschäftsfrau geworden. In den späten Kriegsjahren nahmen sie abgetrennte Coupons im Konsum nicht mehr an, da sie wussten, dass sie von woanders herstammten. Da war ich 14 oder 15 Jahre alt und empfand das als grosse Ungerechtigkeit. Der Übername unserer Familie, di Gfrornu [die Gefrorenen], stammt auch aus dieser Zeit. Während eines Frühjahrs gefroren Reben und Fruchtbäume, sodass Entschädigungen bezahlt wurden, damit die Bauern überleben konnten. Da wir viele Kinder waren und relativ viele Reben und viel Gut besassen, erhielten wir auch eine entsprechende Entschädigung. Das rief Neid hervor. Ich nahm es auf jeden Fall so wahr. Seither sind wir di Gfrornu im Dorf.

Den Krieg nahmen wir nur indirekt wahr. Als Flugzeuge abends den Himmel Richtung Süden passierten, sagte der Vater: «Schau, jetzt sind die Flieger ganz schwer. Wenn sie in der Nacht oder am nächsten Morgen zurückkommen, sind sie dann ganz leicht.» Und in der Tat, am nächsten Morgen überflogen die Flugzeuge das Wallis ohne Ladung. In der Zeitung stand dann, sie hätten diese oder jene Gegend bombardiert. Am Abend hiess es auch immer, man solle die Fenster verdunkeln. Am Himmel hörte man das Surren der Flieger. Da mein Vater keinen Militärdienst geleistet hatte, wurde er während des Zweiten Weltkriegs nicht eingezogen. Wie oft half er anderen Frauen, deren Männer eingezogen wurden oder die ihren Mann verloren hatten! Er ging mähen und half, das Heu in die Schiir [Scheune] einzubringen. Der Vater sagte oft: «Helft einander». Das haben wir gemacht, alle. Um die Produktion anzukurbeln, wurden die Waren während des Kriegs etwas besser bezahlt. Man erhielt mehr Geld, wenn man Wein oder ein Tier verkaufte. So ging es den Leuten auch mit Selbstversorgung allmählich etwas besser. Nach dem Krieg sagte die Mutter: «Jetzt geht es dann wieder zurück mit den Preisen.» Sie gingen aber nie mehr anhaltend zurück. Nach dem Krieg verbesserte sich das Leben im ganzen Land.

Ganz früher hatten wir wenig Kontakt zu den anderen im Dorf. Wir waren ja selbst eine grosse Familie. Jede Familie war für sich. Als Kind lernte ich: Du darfst nichts erzählen. Was in der Familie passiert, das geht die anderen nichts an. Jeder musste für sich schauen, sonst ging man unter. Wenn das Misère [Unglück] da ist, dann schaut jeder zuerst für sich. Das ist normal. Und wenn alle genug haben, dann kannst du teilen. Verstehst du? Das kannst du nicht anders machen. Du schaust für dich, du musst, sonst überlebst du nicht.

Mit den Verwandten hatten wir Kontakt. Die Buben arbeiteten manchmal für Onkel Theodul, den Bruder meiner Mutter. Tante Serafine, die Schwester meiner Mutter, sahen wir oft. Wir halfen einander. Sie half uns beim Rebenbinden und wir gingen ihr Heuen. Wir gingen auch oft zu Tante Serafine und tauschten uns mit ihr aus. Ich weinte mich auch hin und wieder bei ihr aus, wenn ich grossen Kummer hatte. Oder ich ging zu meiner Lieblingskuh, dem Hasu, einer weissen Kuh mit geraden Hörnern. Schon als kleines Mädchen durfte ich den Hasu führen, wenn wir mit dem Vater aufs Feld gingen. Die Kuh war immer da, wenn wir sie brauchten. Sie gehörte zur Familie, sie teilte Freud und Leid mit uns. Nach getaner Feldarbeit hirtete ich sie. Ich war dadurch oft mit ihr alleine, was ich sehr schätzte. Einmal gingen Mary und ich sie hüten und sagten zueinander, dass wir doch auch auf ihr reiten könnten. Gesagt, getan. Ich führte die Kuh gegen eine Mauer, Mary stieg auf und wir liefen gemeinsam ein Stück. Da bekam ich Angst und sagte zu ihr, sie solle heruntersteigen. Als wir abends nach Hause zurückkehrten, gab es ein Donnerwetter. Jemand hatte uns beobachtet und es dem Vater erzählt. Man könne auf einer Kuh nicht reiten, dafür seien die Pferde da, so sagte er. Um Heu von der Scheune in den Pflanowinien nach Varen zu transportieren, musste man entweder das Heu selbst tragen oder ein Pferd mieten. Aufgrund unseres Experiments kam der Vater jedoch auf die Idee, dass die Kuh, wenn sie ein Kind tragen könne, auch Heu müsse tragen können. So versuchte er es, und in der Tat trug der Hasu das Heu hoch nach Varen. Das kam sehr gelegen, denn es war Krieg und die Pferde waren für das Militär eingezogen worden. Später schleppte der Hasu sogar Baumaterialien und Zementsäcke von Birchen hoch in die Weid, als der Vater dort umbaute, um die Küche mit dem Zimmer zu verbinden. Als der Hasu alt war, ging der Vater mit ihm nach Leuk auf den Markt. Mir tat das Herz weh und ich hoffte, er könne ihn nicht verkaufen. Vater kam jedoch alleine zurück und ich war todunglücklich.

Später arbeitete ich bei Tante Anna, einer weiteren Schwester meiner Mutter, kurz vor ihrem Tod. Als ihre drei Kinder noch ganz klein waren, starb Anna an Magenkrebs. Während der Krankheit half ich ihr und machte die Haushaltung. Auch bei Kriegsende war ich noch bei ihr. Überall läuteten die Glocken. Das weiss ich noch gut, alle freuten sich, jetzt ist Frieden, der Krieg ist fertig. Als Anna dann starb, kehrte ich wieder nach Hause zurück. Ich sah Annas Mann Pius viel später einmal, da konnte er schon fast nicht mehr laufen. «Du hast mir doch dazumal geholfen», meinte er, «als ds’Anny krank war. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil ich dich zu wenig entlohnt habe.» Ich erwiderte: «Das ist apa [wahrscheinlich] schon richtig gewesen.» Aber es stimmt schon, er gab mir nichts. Und ich erinnere mich, dass auch der Vater sagte, das sei eigentlich schon haarig, da gebe man das Mädchen und erhalte nicht einmal ein Merci. Mir war das egal, ich brauchte ja auch nichts. Man muss aber schon sagen, im Dorf hatte niemand Geld, ausser denjenigen, die in der Alusuisse in Chippis arbeiteten. Das Leben hat sich so geändert seither. Die Leute früher haben alle so gelebt, während Jahrhunderten. Alle Annehmlichkeiten des heutigen Lebens gab es dazumal nicht.

Man hatte noch keine Sekundarschule dazumal. René war der Erste, der nach sechs Jahren Primarschule dorthin ging, nachdem sie Mitte der Vierzigerjahre in Leuk die Schule aufgemacht hatten. Ich musste stattdessen drei Jahre in die gleiche Klasse. Den Grund hierfür weiss ich nicht. Der Vater sagte, das gehe doch nicht. So haben sie mich abgemeldet. Meine Tante Marie, die Klosterfrau in Ingenbohl, sagte: «Schick sie mir doch, ich nehme sie schon.» Sie arbeitete dort als Lehrerin. Dann wohnte ich in zwei verschiedenen Familien in Brunnen und Ingenbohl und musste von Brunnen hinauf zur Schule laufen. Als ich manchmal bei Tante Marie übernachtete, machte sie immer die Läden zu. Ich war nicht offiziell bei ihr. Ich war nicht gerne dort, denn gelernt habe ich nichts. Am Schluss hat sie mir aber nur Einser ins Notenbüchlein geschrieben. Das war dazumal die beste Note.

Die Mutter wollte, dass alle Kinder, auch die Mädchen, etwas Richtiges lernen. Dass Mädchen eine Lehre machten, war in Varen zu jener Zeit nicht häufig der Fall. Im Dorf sagten sie, da habe man zu Hause so viel zu tun, da gebe man doch die Mädchen nicht weg. Aber meiner Mutter war das wichtig. Es war sie und nicht der Vater, die wollte, dass wir in die Fremde gingen. Das ist ihr hoch anzurechnen. Ich hätte gerne im Büro gearbeitet. Da ging ich nach Siders in ein Büro und fragte, ob ich dort die Lehre machen könne. Sie sagten mir, das sei möglich, ich müsse aber einen gewissen Betrag pro Monat dafür bezahlen. Kannst du dir das vorstellen, Geld zu bezahlen, ich als Erstgeborene! Da gab ich die Idee wieder auf. Ich bin die Einzige ohne Lehre, mit Ausnahme von Markus machten alle eine Ausbildung. Die Mutter hätte es mir bezahlt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihr das zu sagen, verstehst du. Onkel Pius meinte, ich hätte Lehrerin werden sollen, ich war gut in der Schule.

Als das mit der Büroarbeit nicht klappte, ging ich in die Stellen, ich ging servieren. Das war das Einzige, das man ohne Lehre machen konnte. Zuvor arbeitete ich aber noch in Sitten bei einer Familie mit vier Kindern, um Französisch zu lernen. Da war ich 16 Jahre alt. Dort verdiente ich 35 Franken im Monat. Die Mutter meinte, für die viele Arbeit von morgens bis abends sei das doch etwas zu wenig. Das sagte ich der Patronne [Chefin], die mir prompt den Lohn auf 40 Franken erhöhte. Das Jahr beendete ich aber trotzdem nicht, denn der Vater sagte: «Komm’ doch nach Hause, wir haben hier Arbeit für dich.»

Die erste richtige Stelle trat ich im Tearoom Singerhaus am Basler Marktplatz an. Kurz nach dem Krieg servierte ich dort Patisserie. Die Grenzen waren aufgegangen und die Leute aus Mulhouse strömten herbei. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Patisserie die assen, tellerweise verkaufte ich. C’était incroyable! [Das war unglaublich!] Das war etwas Spezielles für die, die hatten doch jahrelang keine mehr gegessen. Später fragte ich die Patronne, ob ich nicht nur Patisserie verkaufen, sondern auch Kaffee servieren könne. Da durfte ich servieren. Als ich 20 war, machte ich im Hotel St. Georges in Montana zwei Jahre lang den Saal. Franz und Mary arbeiteten im selben Hotel. Nach Montana war ich in Siders im Hôtel Bellevue. Danach in Zermatt im Hotel Seilerhaus, dort servierte ich auch Essen. So bin ich immer ein bisschen aufgestiegen. In Zermatt waren es Saisonstellen, da war ich zwei oder drei Mal. Ich erinnere mich, dass ich dort Fisch ausnehmen musste. Das hatte ich aber vorher noch nie gemacht. Der Patron [Chef] machte mir anschliessend ein Kompliment. Ich dachte, wenn der wüsste, dass ich das erste Mal Fisch ausgenommen hatte. Meine Mutter sagte immer: «Du musst mit den Augen lernen. Schauen.»

Danach war ich zwei Jahre im Restaurant Walliserkeller in Bern, da ich gehört hatte, dass es dort gute Arbeitsstellen gibt. Ich erhielt zwar keinen Lohn und das Zimmer musste ich selbst organisieren. Das Trinkgeld war aber grosszügig und so verdiente ich trotzdem relativ gut. Ich behielt nie einen Rappen selbst, sondern schickte immer alles heim. Da muss ich meiner Mutter ein Kompliment machen. Meine Eltern benötigten das Geld zwar, aber die Mutter legte immer einen Teil auf die Seite. An meiner Hochzeit gab sie mir ein Bankbüchlein. Das fand ich nett.

Ich wollte nach England gehen, um Englisch zu lernen. Da es in Zermatt viele englischsprachige Gäste gab, musste man dort Englisch sprechen. Meine Mutter machte aber ein Drama. Sie wollte nicht, dass ich weggehe. Sie sagte, es gebe eine Englischschule in Oertlimatt bei Interlaken, ich solle dort Englisch lernen, mein Bruder Franz gehe auch dorthin. «Du gehst nicht nach England, das ist überhaupt nichts.» So besuchte ich diese Schule in Interlaken. Es fuchste mich jedoch, dass ich nicht nach England gegangen war, denn sie hatten mir dort schon eine Stelle zugesichert, die ich absagen musste. In Interlaken lernte ich meinen Mann Désiré kennen, ein Wink des Schicksals. Danach bereute ich es nicht mehr. Er lernte Englisch, weil er nach Kanada wollte, um dort zu arbeiten. Weil er anschliessend aber in Zürich arbeitete, nahm ich eine Stelle in Bern an. Dort war ich in der Mitte zwischen seinem Arbeits- und seinem Heimatort Montreux. Auf dem Weg nach Hause kam er mich in Bern besuchen. Später fand er eine Stelle in Yverdon und wollte mich in seiner Nähe haben. Aber das war mir ein bisschen zu nahe, denn dazumal musste man aufpassen, wenn man zusammen war. Darum ging ich nach Genf, nicht allzu nahe, dann nach Lausanne. Immer ein bisschen näher. Dann heirateten wir. Bon, voilà.

Früher heiratete man in Varen im Deuxpièces in Schwarz. Ich wollte aber unbedingt in Weiss heiraten. Ich war die Erste im Dorf. Danach heirateten die anderen auch in Weiss. Dasselbe war mit den Hüten, die die Mädchen und Frauen zu jener Zeit am Sonntag immer tragen mussten, wenn sie zur Messe gingen. Ich arbeitete in Sitten und hatte gesehen, dass sie dort keinen Hut trugen. Ich hasste den Hut. So ging ich ohne Hut zur Messe. Das war skandalös. Meine Mutter schämte sich und ging stattdessen in die Frühmesse. Das nächste Mal, als ich in Varen zur Messe ging, waren schon drei ohne Hut. Beim dritten Mal hatte kein Mädchen mehr einen Hut auf. Ich war halt weg gewesen und hatte gesehen, dass es anders sein konnte.

Anfang der Sechzigerjahre baute uns mein Bruder Alfons in Montreux das neue Haus. Kaum aus der Maurerlehre war er, stell dir das einmal vor. Er hatte einen Handlanger, der den Zement mischte und anrührte. Auch die Brüder Arnold und Markus kamen manchmal am Samstag helfen. Zwei Sommer lang dauerten die Bauarbeiten. Nach dem ersten Sommer war der erste Stock fertig. Dazwischen machte Alfons in St. Gallen die Ausbildung zum Polier. Und wie er das gebaut hat, das ist so ein gutes Haus. Wir hatten zum Glück einen guten Architekten. Mein Mann hatte gerne moderne Architektur, es ist ein modernes Haus. Mary, Anny und auch Franz liehen uns Geld. Jeder gab so viel, wie er konnte. Darum mussten wir weniger Geld aufnehmen. Der Zins war dazumal sehr hoch.

Hedys Haus in Montreux kurz nach der Fertigstellung (undatierte Aufnahme).

Als Désiré kurz nach Abschluss der Bauarbeiten starb, da hatte ich nie Angst. Er kam bei einem Unfall mit Starkstrom am Arbeitsplatz ums Leben. Der Strom war nicht abgestellt, als er etwas flicken wollte. Daniel, das jüngste unserer vier Kinder, war dazumal zwei Jahre alt. Auch meine beiden Grossväter starben früh. Das liegt in der Familie, das frühe Sterben der Väter. Ich hatte immer Angst, dass dies weitergeht, dass die Väter sterben, wenn ihre Kinder noch ganz klein sind. Auch meine Schwiegermutter verlor ihren Mann früh wegen einer Krankheit. Zu jener Zeit hatten sie jedoch noch keine Versicherung. Désiré hatte zum grossen Glück Versicherungen abgeschlossen. So hatte ich auch als Hausfrau und Mutter mein Auskommen. Du weisst nicht, wie froh ich drum war.

Zu wissen, dass die Familie da war, gab mir nach Désirés Tod eine Sicherheit, auch mit den kleinen Kindern. Ich wusste immer, wenn ich etwas brauche, dann kann ich zu den Brüdern und Schwestern gehen. Das half mir das ganze Leben lang. Zu wissen, dass du jemanden hast, zu dem du gehen kannst. Den guten Familiensinn haben uns unsere Eltern eingepflanzt. Wir sehen uns zwar nicht oft, aber wenn wir zusammenkommen, dann haben wir es gut.

Zu Mutters 70. Geburtstag machten die Zwillinge, meine beiden jüngsten Geschwister, ein Fest. Da fiel mir etwas wieder ein, was mich jahrelang bedrückt hatte. Als die Zwillinge geboren wurden, da war ich 16 Jahre alt. Die Mutter musste die letzten zwei Monate vor der Geburt im Spital liegen, sonst hätte sie die Kinder verloren. Während dieser Zeit schickten sie mich als Älteste mit dem Vieh und den Kindern, die noch nicht in die Schule gingen, nach Bodmen. Das waren die drei Kleinsten, Erich, Markus und Alfons. Es war Ende Januar. Da wir dort Heu in der Schiir hatten, musste im Winter immer einer mit dem Vieh dorthin. Ich schaute zum Vieh und beaufsichtigte die Kinder. Der Vater blieb mit denjenigen, die zur Schule gingen, in Varen. Der Alfons war mit 14 Monaten der Jüngste und schiss mir nichts als in die Hosen. Die Mutter hatte so eine Angst, «Jesses Gott, das Kind isst nichts, der Kleine da alleine in Bodmen». Aber der Vater sagte: «Ich kann die nicht alle in Varen haben, das ist unmöglich.» Der Vater hatte ein unglaubliches Vertrauen, der sagte sich, das Kind macht das schon. Ich hätte alles für ihn gemacht. Ich machte dem Alfons Minästrasuppe [Minestrone]. Und der Kleine ass und ass und hatte eine angeregte Verdauung. Ich wusste nicht mehr, wie ich die Windeln trocknen sollte. Überall in der Küche waren Windeln aufgehängt und ich machte dauernd Feuer, damit sie trockneten. Ich war überfordert. Ich konnte den Kindern zu wenig Halt geben, ich war ja selbst noch ein Jungi [Kind]. Ah, bon dieu. Die anderen Varner, die zur gleichen Zeit in Bodmen waren, sagten, ich sei die Erste im Stall. Kein Wunder war ich die Erste. Der Erich hatte so eine Angst vor dem Vieh, dass ich die Kinder zu Hause schlafen liess. Ich musste vor ihrem Erwachen fertig sein. Im Stall hatten sie so Angst, sie weinten und weinten und weinten. Nichts als gitullut [geweint]. Ich wusste nicht mehr, was machen. Dem Vieh gab ich wahrscheinlich nicht genug Heu. Die wollten immer hinauf zur Schiir. Da habe ich versucht, Erich mit einem Stock dorthin zu stellen, er solle die Kühe abwehren. Aber als die erste Kuh den Grind drehte, sprang er vor Angst den auf beiden Seiten hochgestapelten Schnee ämbrüf [hoch]. Der Vater hatte mir schon gezeigt, wie viel Heu ich dem Vieh geben soll, aber mein Schoss war kleiner als seiner. Es war einfach zu viel. Ich hatte das Gefühl, ich mache es nicht richtig. Dann kam der Vater und sagte, es sind Zwillinge geboren. Zwei Buben mehr.

Die Geschichte mit den Buben in Bodmen bedrückte mich. Ich litt lange darunter. Aber sonst gab es nichts, was mich bedrückte. Wir hatten es schwer, aber wir hatten es gut. Die Mutter sorgte gut für uns, da kann niemand etwas aussetzen. Es fehlte uns an nichts. Wir hatten zwar kein Geld, aber zu essen hatten wir immer. Klar mussten wir alle arbeiten. Aber wir hatten ein flottes Familienleben. Sachen, die nicht gut waren, vergass ich, das war ein grosses Glück in meinem Leben. Ich wollte vielleicht vergessen, als ich heiratete. Ich glaube, nur so kann man überleben. Seitdem ich hier in Montreux bin, ist mir wohl. Die haben mich hier aufgenommen wie eine Schwester, da war alles vorbei.

[Montreux, Dezember 1954]

Meine Lieben!

Heute Abend seid Ihr daheim versammelt zur Feier des gnadenreichen Weihnachtsfestes. Die ganze Familie seid Ihr um den Gabentisch vereint, nur zwei werden fehlen [Marie in Amerika und Hedy], und diese zwei werden aber sicher in Gedanken mit Euch Weihnachten feiern, sich mit Euch freuen an den vielen Gaben und Geschenken, und doch so weit von Euch entfernt sein. Doch keine Sorge; der Weihnachtsabend hat auch für uns seine Freuden, wie er sie sicher für jeden hat, der guten Willens ist und das sind wir doch. Die Gedanken jedoch sind immer dort, wo sie das Schönste erwarten, nämlich daheim, daheim wo es so schön ist, dass einem das Herz weh tut, wenn man denkt; du bist nicht da, Du sehnst Dich zu ihnen, sie sehnen sich nach dir und weite Fluren und Berge trennen euch. Um Mitternacht werden wir vereint sein in Christus, dem Erlöser aus allem Elend, vereint in der Liebe und Anbetung Gottes.

Meine Lieben: Hoffentlich feiert Ihr allesamt sehr fröhliche und gesegnete Weihnachten. Vielleicht erhaltet Ihr diesen Brief noch heute Abend, dann soll er Euch viel Glück und Freude bringen und Euch sagen, dass ich an Euch denke und dass es mir gut geht. Wir werden auch Weihnacht feiern hier, es gibt ein grosses Essen […] und ich glaube, es wird ganz nett werden.

Schreibe Euch dann später ausführlicher, jetzt nur ein kleiner Gruss mit recht frohen und segensreichen Wünschen.

Sende Euch also recht viele viele herzliche Grüsse und viel gute Wünsche.

In Gedanken bei Euch verbleibt Eure

Hedy