Читать книгу Стрекоза. Книга первая - Татьяна Герден - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

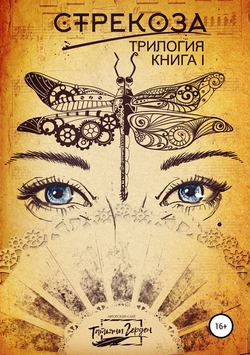

Книга первая. Чернихин: в плену у треф и струн

Часть первая

5

ОглавлениеБабушку Серафимы и Калерии, Севкиной матери, звали Калипсо Елевтери, откуда было ясно, что по женской линии они были из греков. Это, видимо, от неё, гордой греческой бабки, обе сестры переняли крутой нрав, долгий тяжёлый взгляд, который временами не каждый мог выдержать, и прочное убеждение в том, что женщинам красота дана свыше – управлять мужчинами. Ни одна, ни другая никогда толком не работали, но всегда находили крышу над головой, защиту и преданность какого-нибудь кавалера, хотя замуж не торопились, оставляя за собой право свободного выбора между претендентами на их руку и холодное, но тем не менее чуткое сердце.

В период между царствами, как говорила Калерия, то есть в момент отсутствия определённого обеспеченного покровителя, она подрабатывала уроками пения, а также тем, что собирала садовые или полевые цветы, сортировала их по разноцветным кучкам, высушивала, зашивала в раскрашенные и вышитые ткани и продавала как подушечки саше, которые пользовались успехом у мещански настроенной публики, большей частью – у сентиментальных дам среднего достатка. Севка запомнил мать по этому иногда нежному, но часто довольно удушливому запаху сухих цветов белой сирени, ландыша, ноготков, лаванды, лепестков розы или корочек апельсина, в которые летом она добавляла по нескольку капель прохладных душистых масел – мяты и сосны, а зимой и осенью – корицу, ваниль, гвоздику, мускатный орех, имбирь и даже перец.

Маленький Севка сидел у матери на коленях, нюхал навязчивые ароматы, запускал ручки в только что упакованные, но ещё не завязанные разноцветными ленточками подушечки, выпотрашивал их в два счёта и тут же сильно чихал, а мать смеялась и грозила ему тонким пальчиком, покрытым коралловым лаком, чтоб не портил её работу. Вокруг на столе валялась куча любопытных предметов: золотистые шнурочки, кожаные плетёные бечёвки, тесёмки из шёлковых ниток, которые смешно назывались мулине, лоскутки разноцветной ткани – и поэтому ему никогда не было скучно – всё можно было потрогать, потрепать, рассеять по столешнице, а то и разорвать на мелкие кусочки.

Ещё интереснее становилось, когда Калерия брала Севку с собой на уроки пения. У неё был довольно низкий волнующий альт от ля малой октавы до ля второй, звучавший то драматично, то торжествующе, и она умела себе ловко подыгрывать, как тогда говорили, на фортепьянах. Пока Калерия в просторных гостиных или на залитых солнцем верандах распевала незатейливые версии знаменитых оперных арий с детками тех же сентиментальных дам среднего достатка, считающих своим долгом привить своим отпрыскам хоть какие-то навыки музыкальной грамоты, Севка сидел, как правило, на кухне с прислугой и угощался чаем с вареньем, а если совсем повезет – то сахарной нежно-розовой пастилой. Лакомство таяло во рту, а вместе с ним таяло и Севкино сердце, ибо мать не часто его баловала сластями, а он их очень любил.

Отца своего Севка не знал, но тогда, в далёком детстве, ему не говорили, что кроме матери должен был быть кто-то ещё, а позже ему было уже всё равно, потому что для воспитания ему вполне хватало матери и тётки Серафимы, у которой своих детей не было, а для мужского воспитания – школьных мужчин: физруков, математиков, географов, завхозов и гораздо позже – художника Матвейчука.

Конечно, бывали минуты сомнений, когда он уже подростком вглядывался в свое зигзагообразное отражение в осколке старого зеркала, прислонённого к умывальнику на общей кухне, и, сравнивая себя с матерью – её оливковый цвет лица, гордый нос с горбинкой, чарующие влажные глаза цвета засахаренного ореха и волнистые каштановые волосы, – понимал, что его серые цепкие глаза, светлая кожа на щеках и скулах, тонкие бледно-розовые губы, прямой нос, светло-русые, темнеющие к корням вихры, острый мальчишеский подбородок были, что называется, из другой оперы, но задавать вопросы он не любил, а ещё больше не любил получать на них неожиданные ответы, и поэтому отец для него был фигурой более условной, чем реальной.

Тем более что на памяти Севки мать «выходила замуж» раза два, но ненадолго. Сначала это был высокий офицер расквартированной на периферии воинской части, статный, с чёрными усами и с такими же чёрными сапогами. Он приносил Калерии пышные букеты гладиолусов и красочные жестяные коробки леденцов с надписью «Монпансье», которые почему-то тут же открывал и сам начинал употреблять одну конфетку за другой, запихивая их за щёку, отчего всё время казалось, что у него флюс.

Мать оставляла Севку Серафиме, надевала шляпку с вуалькой и уходила гулять с усатым кавалером. Возвращалась она очень поздно, а то и через несколько дней. Севка скучал по ней, плакал и утешался, только когда Серафима давала ему коробки от леденцов. Он складывал туда конфетные фантики и бежал играть на двор с соседскими мальчишками. Ему обычно не везло, и домой он возвращался с пустыми руками – и без фантиков, и без коробок, часто с оттопыренными от трёпки ушами, если сильно проигрывался. С тех пор он ненавидел леденцы.

Но скоро воинскую часть расформировали, и усатый офицер уехал по назначению в другой город. Первое время мать получала от него письма, открытки и даже денежные переводы, но потом переписка как-то заглохла, и Севка был счастлив, что она больше не уходит надолго из дома невесть куда. Однако не прошло и года, как появился другой жених – крепко сложенный и уверенный в себе партийный работник, как между собой его называли сёстры, в тёмном пиджаке с галстуком до пояса и в тёмно-серых брюках тонкого, дорогого сукна, которое не стояло колом, как ткань на дешёвых брюках, а элегантно струилось вдоль ноги, создавая эффект стройности даже там, где её не было и в помине.

Под мышкой жених держал портфель, откуда всегда, когда приходил, вынимал гостинцы для Севки: мандарины, шоколадные батончики в пёстрых обёртках или деревянные машинки с большими колёсами и с верёвочкой – со словами: «А ну молодёжь, пойди погоняй голубей», и Севка с Серафимой шли в парк или в кино, а когда возвращались домой, его уже не было, но на столе обычно стояли три белые полураскрытые розы в высоком хрустальном бокале, а рядом с ними – остатки вкусного ужина: огромные маслины, жирными покатыми боками лениво плавающие в рассоле, нежно-жёлтого цвета сыр в крупных дырочках, ароматная буженина, куриное заливное на заказ и обязательно недопитая бутылка мадеры, которую Калерия смущённо выносила на кухню и прятала в шкаф.

Серафима хмурилась, а Калерия неестественно смеялась, хватала сына под мышки и кружила его, пока он не начинал истерично хохотать от щекотки и вырываться, и от неё пахло не цветками саше, а чем-то терпким и чужим, как будто лекарством, похожим на горько-сладкий детский «Пертуссин» от кашля; наверное, таким и был вкус этой самой мадеры, думал Севка. Зато на другое утро они с Калерией шли в магазины и покупали всего, чего только душа ни пожелала. Калерия возбуждённо примеряла шляпки в ателье у модисток, долго выбирала туфли на каблучках, набирала много разных заколок для волос, бус и серёжек, а Севке – какие-нибудь игрушки.

Потом с пакетами и сумками они заходили в кафе «Снежинка», где девушки в накрахмаленных наколках на взбитых волосах подавали им в высоких серебряных вазочках три шарика мороженого: один шарик белый, другой – розовый, а третий – коричневый. Сверху в Севкиной порции ледяное чудо было залито вишневым сиропом с парой вишен, а у Калерии посыпано мелкой шоколадной стружкой и тёртыми орехами. Сироп часто был засахаренный, крупинки красных кристаллов приятно лопались на зубах, и это было так вкусно, так прекрасно, что у Севки от счастья захватывало дух. Калерия любовалась тем, как он с удовольствием ест, но почему-то глаза у неё были при этом грустные.

– Мам, ты чего? – спрашивал её Севка, положив в рот полную ложку быстро тающего лакомства, но Калерия ничего не говорила, а только пододвигала вазочку к нему поближе и показывала на салфетку, чтобы он утёрся, если замарается.

Визиты партийного работника учащались, но Севка уже не злился, а ждал их, вернее, конечно, не их, а последующих прогулок за покупками и неизменным походом в кафе «Снежинка». Мать больше не делала пахучие саше и не пела оперные партии своим ученикам. Как-то она сложила ноты в пухлую папку и перевязала её атласными верёвочками, собрала лоскутки ткани, золотистые тесёмки и шёлковые шнурочки в большой целлофановый пакет и убрала всё это богатство прежних дней в платяной шкаф, где они с Серафимой хранили зимние вещи, плотно закрыв его скрипящие створки. Теперь уже Севке почему-то стало грустно.

Под Новый год Калерия сообщила, что на какое-то время уедет, а Севка останется с Серафимой, но он не должен плакать, потому что скоро она возьмёт его к себе. Когда он спросил: «Куда?» – мать улыбнулась и, потрепав его по щеке рукой, давно уже пахнущей не мятным маслом и сиренью, а душными духами «Красный мак», подаренными гладковыбритым женихом с портфелем, ласково сказала:

– Ты скоро сам увидишь, – и, накинув роскошную горжетку из чёрно-бурой лисы с настоящими лапками, мордой и хвостом, свешивающимся с плеч, надела на аккуратно причёсанные в дорогой парикмахерской волосы с модными заколками шляпку с вуалькой, новые полусапожки с ремешками на каблуках, нервно схватила небольшую сумку с вещами, кивнула Серафиме и ушла.

Серафима почему-то начала сморкаться, хотя до этого у неё не было простуды, а Севка побежал во двор проверить, есть ли свежие следы на снегу – птиц там разных, домашних животных, ну кроме шелудивого соседского Тузика. Но следов почти никаких не было, во дворе было пусто и скучно, а тихо падающий снег холодными стайками снежинок противно попадал за шиворот. Севка быстро вернулся домой и вскоре лёг спать, думая о матери. Скорей бы она взяла его к себе! Скорей бы! Поворочавшись с боку на бок ещё с полчаса, он заснул.

Больше Севка никогда её не видел.