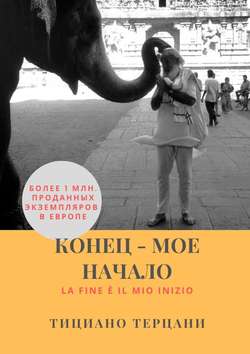

Читать книгу Конец – мое начало - Тициано Терцани - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Пиза и Olivetti

ОглавлениеФолько: Ну что, продолжим наше путешествие?

Тициано: Мне очень нравится эта идея путешествия. Это не только путешествие в мое прошлое, но и путешествие через эпоху, в которой я жил.

Я постараюсь рассказать обо всем максимально откровенно. По-моему, откровенность – это наиважнейшее в нашем деле. Я не хотел бы приукрашивать и не хотел бы делать из этого рассказа литературу. Я всю свою жизнь жонглировал словами. Я могу жонглировать ими до ряби в глазах (по-честному, это не так уж и сложно), но сейчас же мне просто хотелось бы поведать… правду, правду, которая кроется за словами. И потом, именно правда была смыслом многого из того, что я делал в своей жизни.

Ну что, где мы вчера остановились?

Фолько: Ты отправился в Высшую школу в Пизе. Слушай, а почему ты пошел на юриспруденцию, а не на журналистику?

Тициано: Журналистика мне всегда нравилась, это правда. Помню, с какой радостью я носился за спортсменами на моей «Веспе» с карточкой «журналист» на груди. Мне было пятнадцать-шестнадцать лет.

Флоренция была для меня слишком лицемерной. Да, я учился в лицее, но помимо учебы мне во Флоренции нечего было делать. Я не проводил воскресенья за танцульками в салонах буржуа – один раз у одного дома, потом у другого. Я не бывал на этих вечерах, когда после веселья гаснет свет и гости с хозяевами прощаются друг с другом поцелуйчиками. Нет! Твоя мать вспоминала, что до того, как мы познакомились, все постоянно говорили на этих вечеринках: «Может, сегодня будет Тициано. Посмотрим, придет ли он». Но я не бывал на этих мероприятиях, потому что в это самое время разъезжал на «Веспе» – работал, делал то, что мне нравилось. Я писал заметки о футбольных матчах, сопровождал марафоны.

Фолько: Что это были за марафоны? Пешие?

Тициано: Велосипедные, в Абетоне14. На «Веспе» твоего деда я сопровождал участников и писал заметки для издания Il Mattino. Я помню чувство радости и собственной значимости, которые я испытывал благодаря карточке с надписью «журналист» на груди. Я приезжал в какое-нибудь местечко где-то в горах, меня представляли местному мэру, организаторам, и все они кричали: «Дорогу! Дорогу! Едет журналист!» И вот это «дорогу журналисту» было моей жизнью. Быть на передовой, быть там, где вершились события, и делать это на совершенно законном основании! То есть иметь законное право быть в первых рядах, наблюдать, что происходит в «центре управления полетами».

Но вскоре я понял, что это довольно грязная работенка. Журналистикой занимались все кому не лень: многие становились журналистами по протекции священников или коммунистов, журналистами были также те, кто не состоялся в другой профессии, кому не удалось окончить высшее. Кто-то, к примеру, по протекции дядюшки-священника получал место в христианском демократическом издании, в котором и проживал всю свою жизнь. Я лично был знаком с такими. Когда я работал в Mattino во Флоренции, такие персонажи были моими главными редакторами.

Именно поэтому, когда я собирался учиться в Высшей школе Пизы – а это было в то время наилучшим заведением из возможных, – то выбрал право. Моими однокурсниками были молодые люди типа Джулиано Амато15, то есть те, кому было уготовано стать премьер-министром или кем-то в этом роде. Я, в некоторой степени, покорился судьбе, благодаря которой я смог поступить в Высшую школу Пизы – а это заведение готовило ученых, политиков. Долгие годы я просто не рассматривал всерьез профессию журналиста.

Фолько: Ну а почему выбор пал именно на право?

Тициано: Тут все очень просто: я был бедным и хотел защищать бедных от богатых. Я был слаб и стремился защитить слабых от власть имущих. Мне казалось, что стать адвокатом – самый лучший для этого способ.

Фолько: Но где ты видел эту социальную несправедливость?

Тициано: Да везде! Мой отец и маркизы Гонди… Все это было у меня перед глазами. Мой отец трудился с утра до вечера не разгибая спины и едва сводил концы с концами каждый месяц, а отец Изы встречал ее на машине и жил в своей роскошной вилле, в которой он наипрекраснейшим образом отпраздновал нашу помолвку. А кто он, вообще, такой?

Не стоит забывать, Фолько, что это были годы серьезных социальных конфликтов. Италия была близка к тому, чтобы пойти коммунистическим путем. ЦРУ, американцы, церковь вложили миллиарды, чтобы повлиять на выборы в Италии. Два лагеря: христианские демократы и коммунисты – один против другого с оружием в руках. Дошло до того, что в 48-м стреляли в Тольятти16. И тут мне надо рассказать тебе замечательную историю о том, как мы узнали, что у отца был автомат!

Фолько: Дед с автоматом?!

Тициано: Не совсем, но что-то в этом роде. Я помню, как однажды к нам пришел какой-то незнакомец и сказал: «Пора размуровывать», что означало: пора вынимать на свет божий где-то спрятанное, замурованное оружие и начинать революцию. Не знаю, кем был этот незнакомец, но с тех самых пор мое сердце навсегда осталось с этими людьми. Вот такие были времена и идеи. Хотелось бы, чтобы ты понимал это. Со временем, в некоторой степени благодаря антикапиталистическим высказываниям моего отца, которые я слышал с детства, я начал понимать, что модель западного общества, в котором я жил и которое мне в чем-то нравилось, не могла быть единственно возможной моделью для всего человечества. Капитализм, демократия, либеральное общество – пример для подражания для всех и вся? Но ведь это было бы безумством! Слова «глобализация» тогда не существовало – это ведь новейшее понятие, которое возникло за последние несколько лет, – но процесс этой самой глобализации был уже запущен.

Я хочу, чтобы ты понял вот что: в моем поколении даже тот, кто не был марксистом-ленинистом – так как я, например, хотя я и зачитывался Марксом, как Виктором Гюго, – был, тем не менее, под влиянием этих идей и этого видения мира. И это видение мира влияло на все общество в целом. Основная идея была следующая: после войны Европа была в полной разрухе, послевоенные годы стали катастрофой для всех, нищета, города в развалинах (даже во Флоренции мосты были разрушены). Было необходимо восстановить мир, основать институты, которые бы стояли на страже общеевропейской гармонии, чтобы войны больше не повторилось – все это позже и произошло. Конечно, сами идеи были важны, но кроме идеи была еще материя – неслучайно говорилось об историческом материализме. И эта материя, именно потому, что она была таковой, существовала по естественным для нее химическим, физическим, а также историческим законам. Считалось, что, как и в случае органической материи, которую меняет химическая реакция, менять можно было и «социальную материю».

Далее, согласно этой идее, материей материи был человек, а материя материи материй – это общество. То есть считалось, что можно изменить общество. В умах, по крайней мере, моего поколения было только это и ничто другое. Я вот вспоминаю студентов моего университета: кто-то учил право, кто-то политологию, медицину или экономику – и все с одной идеей: внести свой вклад в развитие общества. Мы учились с осознанием, скажем так, нашей миссии – воздействовать на наше общество, которое было больным, разрушенным и, помимо прочего, несправедливым, для того чтобы поменять его. Кто-то хотел стать адвокатом, чтобы помогать бедным, кто-то политиком или дипломатом. Никто не учился на финансового консультанта, как это делают сейчас молодые люди. Тогда никто и не знал, что такие профессии существуют. И это был не альтруизм, по крайней мере, мы не воспринимали это таким образом. Это была наша задача. Мы считали себя элитой, людьми, обладающими привилегией учиться. И нам казалось абсолютно естественным, без каких-либо идеологических подоплек, как-то отблагодарить общество за то, что оно нам дало. Конечно, во всем этом был и наш сугубо личный интерес, но, повторюсь, все учили то, благодаря чему впоследствии хотели воздать обществу сторицей.

В то время существовали две великие идеологические альтернативы: идеи Ганди и Мао. И я не мог, будучи молодым, не быть абсолютно и искренне очарован теми, кто стремился создать общество на основах иных, чем выгода, прибыль, вещизм. Оба оперировали, скажем так, обширным социальным материалом – это же сотни миллионов людей, не какие-нибудь Андорра, Город солнца17 Кампанеллы, а вполне реальные Индия и Китай. Поэтому я зачитывался Ганди и Мао.

Представь себе, существовало даже понятие «социальная инженерия»! Чем, например, занимался Мао? Проводил социально-инженерный эксперимент. Считалось, что как мост, который строится по определенным критериям – а иначе он обрушится, – так и общество можно перестроить таким образом, чтобы оно не полетело в один прекрасный момент к чертям. Иными словами, Китай проводил самый великий эксперимент социальной инженерии в мире. Именно отсюда возник мой глубокий интерес к этим феноменам, а также сильное желание узнать, как можно изменить общество.

Хочу, чтобы ты понял, Фолько, еще вот что: моя жизнь – это, в том числе, история реванша. Я родился бедным и должен был взять реванш над бедностью. Не экономически, а социально, попытавшись сделать что-то для общества. История реванша была моей мотивацией.

Необходимо пояснить еще одну вещь: подобная общественная модель задумывалась такими, как я, не для Запада – она предназначалась для развивающихся стран. В то время много говорилось о странах Третьего мира, которые в то время освобождались от колонизаторов. Те, кто, как и я, идентифицировал себя с Третьим миром, одновременно идентифицировал себя с угнетенными и обездоленными и противопоставлял себя капитализму. Мы идентифицировали себя с Францем Фаноном18 в Алжире, с его «Проклятьем заклейменными»19. Это было частью данного социального реванша.

Как я уже сказал, это было время деколонизации. Задумайся, что это значило! Когда Рузвельт и Черчилль встречались на Ньюфаундленде20, Черчилль всеми силами старался убедить Рузвельта вступить в войну, а тот и знать об этом не хотел. В конце концов Рузвельт согласился, вынудив при этом Черчилля подписать поправку о том, что если Америка вступит в войну в качестве союзника Великобритании против нацистов, то в конце войны Великобритания откажется от всех своих колоний. Черчилль подписал и глазом не моргнув, но, конечно, в глубине души не собирался делать ничего подобного. Но История рассудила иным образом.

Именно мое поколение всячески способствовало концу Британской империи, да и колониализма в целом. Колонии освобождались одна за другой: голландские, французские, но, прежде всего, британские. Черт, да ты только представь себе! В мире свершались глобальные социальные перевороты. И это еще больше укрепляло нашу веру в то, что если знать материю, правила истории, то можно повлиять на эти новые возникающие общества, сделать из них общества более справедливые, прогрессивные, современные, более социалистические в конце концов, в смысле большего равноправия и меньшей несправедливости.

Какие же происходили события, Фолько! Обо всех ты знать не можешь, но среди них были такие, которые просто нельзя не знать. Например, огромный скандал во Франции, в который были вовлечены такие авторы, как Анри Аллег21, написавший очень популярную книгу-расследование «Допрос», из которой на свет божий появилась правда о том, что французы пытали повстанцев Фронта национального освобождения Алжира. Из-за этого алжирцы устраивали «террористические акты» (тогда такое понятие было еще не в ходу): они подкладывали бомбы в парижские кафе. Это была война. Всплыли свидетельства ужасных пыток, которые совершали убийцы под командованием французского генерала Массу. Франция была взбудоражена и, к своей чести, под напором интеллектуалов вроде Камю22 и других, приняла решение о возвращении Алжиру независимости.

Фолько: Ты идентифицируешь себя с идеями твоего времени. Страны Третьего мира приобретали независимость от колонизаторов, и там, откуда уходили силы Запада, появлялась надежда на создание нового типа общества, новой модели развития, отличной от западной. А Советский Союз не был той страной, где было возможно развитие новой модели?

Тициано: Уже тогда было ясно, что СССР – это безнадежный проект.

Фолько: Уже тогда?

Тициано: Да, ведь в 1956 году на ХХ съезде Партии Советского Союза Хрущёв говорил о преступлениях Сталина. А за этим последовали ввод войск в Венгрию, Чехословакию, возмущения в Восточной Европе. Было очевидно, что Советский Союз не может служить идеалом.

Фолько: А Америка?

Тициано: Америка вообще была обителью зла для таких молодых людей, как я. Ведь они вели войну во Вьетнаме. Америка олицетворяла собой все противоположное тому, о чем мы мечтали. Не забывай, что я вырос с примером Че Гевары перед глазами…

Фолько: Ах да, вот ведь какие были времена…

Тициано: … и бородача, адвоката из хорошей семьи.

Фолько: Фиделя Кастро?

Тициано: Да, предводителя банды оборванцев, восставших против американской сверхсилы, которая поддерживала диктатора Батисту. Кастро его свергает и объявляет Кубу социалистической республикой. Невероятно, правда?

А еще интереснее был первый, аргентинец: он верил в нескончаемую революцию и хотел разжечь ее по всей Латинской Америке. Заканчивается революция Кастро, и Кастро предлагает Че все, что тот мог только желать – должность министра, посла. Что же делает Че? С оружием наперевес в компании нескольких товарищей отправляется дальше освобождать Латинскую Америку от диктаторов, кормившихся с руки США. И ты знаешь, именно поэтому современные парнишки, даже не зная толком о нем, печатают его изображение у себя на футболках. Вот это был герой! А его смерть стала легендой. Позже были опубликованы его дневники, самое потрясающее и трогательное, что можно прочесть. И вот, мы росли, имея перед глазами таких героев.

Прости, Фолько, я закончу. Пойду прилягу. Сегодня не мой день.

Фолько: Конечно, давай сделаем перерыв. Продолжим позже.

Отец встает и медленно направляется в глубину сада, к своей гомпе23, чтобы вздремнуть. Сейчас он быстро устает, но мы не спешим. Дни длинные, нам никто не мешает: телефон не звонит, гостей не бывает. Примерно через час он возвращается.

Тициано: Фолько! Ах, Фолько!

Фолько: Что-то хорошее приснилось?

Тициано: It’s here, it’s here, it’s here! Если есть на земле рай – он здесь, он здесь, он здесь! Не в Кашмире, не в саду Шалимара24.

Фолько: Чьи это слова? Какого-нибудь великого могольского императора?

Тициано: Ммм. Какой это был великолепный час!

Фолько: Ну что, отец, когда ты был в Пизе, ты был уже знаком с мамой?

Тициано: Да, мы познакомились сразу после окончания учебы во Флоренции. Она отправилась учиться в Мюнхен в Германию. И как это бывает у молодых пар, мы очень много писали друг другу. В жизни, ты знаешь, всегда много каких-то сложностей – случаются кризисы, взлеты и падения. В общем, в один прекрасный день я понял, что с меня хватит, что так больше продолжаться не может. Заработал денег на билет и отправился в Мюнхен, не сказав ей об этом ни слова. Заработал, кстати, надписывая для одного засранца-антиквара сотни и сотни адресов на письмах, которые он отправлял священникам: «Если у вас есть старые кресла, комоды, банкетки, я обменяю их вам на телевизор…»

Смеется.

Фолько: И ты писал эти письма?

Тициано: Нет, только адреса, которые я выписывал из справочника Курии25. После этого я отправился в Мюнхен, собрался с мужеством и сказал ей: «Или мы будем жить вместе, или нам пора закругляться».

И мы вместе вернулись в Италию. Мама унаследовала от своей бабушки – той, что с Гаити, – два прекрасных кольца девятнадцатого века, все усыпанные изумрудами и рубинами (они до сих пор у нас в семье). Мы отправились с ними в Монте ди Пиета – я был там своим человеком, как ты помнишь, – и заложили их. Нам дали, точно не помню, 50.000 лир – одним словом, кучу денег, – и мы через одного знакомого механика купили Фиат 500, так называемый «Тополино»26. Мама стащила из дома два матраса, мы их загрузили в машину вместе с гитарой и книгами, по которым я писал дипломную, и отправились к морю, в Марина ди Масса! Как водится, удача сопутствовала нам. Мы познакомились с семьей мраморщиков. У них был пустой домишко, который они обычно сдавали рыбакам, посреди поля с помидорами. И они предложили его нам. Две комнатки и кухня, море в трех километрах от нас, в то время еще дикий пляж – сказка! И мы купались там каждый день, матрасы кидали прямо на землю. На «Тополино» мы прошерстили всю местность и собрали на пляже камни и останки кораблей, вынесенные на сушу волнами. Из всего этого мы соорудили два стола и два книжных стеллажа для моих книг. И я строчил свою дипломную на печатной машинке Lettera 22.

Фолько: И получил за нее высший бал.

Тициано: Да, и диплом с отличием. Абсолютная, потрясающе написанная ахинея! Для меня диплом и окончание университета не значили ничего, это было всего лишь начало. Надо было придумывать, как добывать для нас средства к существованию. Я не хотел работать, как все остальные, мне хотелось заняться чем-то абсолютно другим, я хотел учиться дальше. Мы купили пухлый том Юнеско с реестром всех университетов мира от Тимбукту до Кембриджа, и с помощью мамы – над этим трудилась именно она, потому как говорил я по-английски очень плохо, а писал еще хуже, – я разослал по всему миру десятки писем с моим резюме и запросом о получении стипендии. Единственным ответившим университетом был университет Лидс в Йоркшире. Божья матерь, мы были на седьмом небе! Они оплачивали год учебы, и мне предоставлялась возможность выучиться на магистра международного права!

И вот в декабре мы отправились в Англию. Дедушка Анцио, отец мамы, был сильно расстроен: он очень хотел, чтобы мы сначала поженились. И даже семейный врач, друг дедушки, уговаривал меня: «Послушай, так нельзя. Не заставляй ее родителей страдать!». Но я ведь был бунтарь, я и знать ничего не хотел. Какая свадьба! Ну вас всех с вашими институтами! Послал всех к черту, и мы отправились в Англию.

В Лидсе мы жили в страшной дыре. Дома стояли в ряд: все одинаковые, все, как один, из темного кирпича – постройки времен индустриальной революции. В одном из этих домов мы и поселились. Вместе с нами в этом доме жила проститутка, которая отправляла своего ребенка поиграть у нас, пока она принимала клиентов, и старый моряк Сэм, отморозивший пальцы в Северном Ледовитом океане во время Второй мировой. Нашей пищей был рис с кетчупом. Только однажды, помнится, мы позволили себе роскошь: пошли на рынок вместе с Сэмом и купили кусок австралийской баранины, замороженный, который распиливали потом электропилой – уиииии! Весь дом тогда провонял бараниной.

У нас были странные приятели, все участники революций в Африке – в Нигерии, Гане, борцы за независимость от Англии. Среди них был один нигериец, который в конце любого публичного мероприятия – будь то конференция, фильм, званый ужин – каждый раз, когда начинал звучать британский гимн God Save the Queen, стремглав несся к выходу, чтобы не вставать со всеми остальными.

Фолько: А, это был разгар той самой борьбы!

Тициано: И я сбегал вместе с ним. А однажды, во время очень важного ужина в университете – все в вечерних костюмах – я был единственным, кто отказался поднять бокал за королеву.

Да, приключений нам хватало, но жили мы в страшной нужде. Прошло три-четыре месяца, и мама заболела опасной почечной инфекцией. Я, конечно же, чувствовал свою вину. Поскольку денег у нас не было ни копейки, пришлось возвращаться. Уезжал-то я триумфатором, а возвращался поджав хвост: учебу в Лидсе я так и не закончил. Но самым страшным поражением для меня было бы привезти маму к ней же домой, где дедушка все еще настаивал на нашей свадьбе. Я попытался найти работу в Совете Европы, но в конце концов вынужден был согласиться на предложение Olivetti.

Мы стали жить вместе, я заботился о маме, и она вскоре выздоровела. Потом выяснилось, что если бы мы были женаты, то у нее тоже была бы медицинская страховка и ей бы оплачивали билеты во время моих командировок. Черт побери! Это было другое дело! В течение месяца мы поженились, и свадьба вышла даже не такой уж плохой! Мы отправились искать местечко, где мэр не был бы из христианских демократов, и остановились на городке Винчи: его мэром был коммунист. Он предстал перед нами повязанный широким поясом в цветах триколора27, а во время церемонии возложил на мемориальный камень с именами партизанов, зверски убитых немцами, (снова!) итальянский триколор – все это зная, что семья мамы немецкого происхождения. Вот это такт, а? Потом у нас был ужин с родителями, братом мамы и двумя свидетелями – всего восемь-девять человек. И после этого мы уехали в свадебное путешествие в Орсинью.

В Olivetti я начал с продаж пишущих машинок. Представь себе человека с докторской степенью, курсирующего по домам в поисках покупателя! Потом я был шефом тех, кто продавал машинки, а после инструктором по продажам пишущих машинок. В конце концов меня перевели в отдел по персоналу в Иврее28, где я работал с одним коллегой, который заменил на посту Фурио Коломбо29 – он для меня был живой легендой, потому что печатался в журналах, – а также с великим итальянским писателем Паоло Вольпони, работавшим шефом отдела по персоналу.

Фолько: А тебя не удручала работа на Olivetti, принимая во внимание левую направленность твоих идей и мироощущения?

Тициано: Нет, и сейчас я тебя удивлю. Говорю тебе абсолютно серьезно: очень многие из моего поколения, те, кто оканчивал вуз с высшим баллом, с отличием, оказывались либо в коммунистической партии, либо в Olivetti. Потому как и партия, и Olivetti предлагали сделать что-то для общества.

Olivetti была не просто фабрикой по производству пишущих машинок. Это была фабрика по производству машинок для создания общества, в котором человек жил бы достойно. В ней работали самые великие умы Италии, и их привлекала не столько заработная плата, которая была, скорее, скромной, сколько идея внести свой вклад в великий проект. Из моих однокашников в Пизе четверо или пятеро – да какой там! семеро-восьмеро – оказались, в итоге, в Olivetti. Olivetti была единственной компанией, которая работала не только по принципам коммерческого предприятия: она стремилась изменить общество, используя для этого часть выручки от продаж пишущих машинок.

В Olivetti приходили те, кто не разделял идеологии коммунистов и не был готов следовать всем строгим правилам партии, включая обязанность проходить многомесячную партийную школу и делать взносы, чтобы аппарат партии смог получать зарплату. Не стоит думать, что коммунизм – это только то, о чем рассказывают его противники, приводя в пример эксперименты, которые окончились трагически, как китайский или камбоджийский коммунизм. Коммунизм, помимо прочего, был великим идеалом, за которым пошли миллионы людей и многие интеллектуалы, пожертвовав собой для того, чтобы общество стало лучше.

Представь себе, ради эксперимента я какое-то время проработал в Olivetti простым рабочим. Подумай только, доктор наук встает вместе с рабочими у конвейера по сборке! Потом я был бригадиром – все это то, чего современный молодой человек себе и представить не может. Все это ради того, чтобы приблизиться к самым низам этого пресловутого общества, чтобы понять его, помочь ему измениться. То есть, в Olivetti мы работали не только над производством машинок, но и над производством нового общества. У фирмы было свое издательство, ставились театральные постановки, балеты, ну и, конечно же, была библиотека с культурными мероприятиями по вечерам. Именно там я и мама познакомились с Пазолини, прибывшим в Иврею, чтобы поговорить с рабочими. Иными словами, у Olivetti была мечта.

Фолько: А от чего зародилось желание создать новое общество?

Тициано: От того, что ты смотрел вокруг и видел одно дерьмо. После войны социальные конфликты, подкрепленные идеологически, были доведены до крайности. Сейчас я понимаю, что были во всем этом определенные ошибки.

Фолько: А Olivetti в те времена изготавливала только пишущие машинки?

Тициано: Еще калькуляторы. Фирма почила с началом глобализации, когда на рынок пришли американские фирмы-гиганты, такие как IBM – они просто смели все и всех на своем пути. Olivetti, вкладывавшая свою выручку в социальные и культурные проекты, перестала получать прибыль, потому как конкуренция была очень жесткой. За несколько лет она превратилась в самую обычную компанию, которой, как и всем остальным, приходилось сокращать своих рабочих.

После стажировки я начал искать молодые таланты для работы в филиалах Olivetti за границей. Мы по нескольку месяцев жили в Дании, Португалии, во Франкфурте, потом в Голландии, где Olivetti приобрела одну фирму. И вот там-то кризис разразился в полном масштабе. Я был шефом отдела по персоналу, и мне приходилось увольнять людей, делать выговоры. По вечерам дома было не легче. Думается мне, что маме однажды даже досталась пощечина, когда она сказала: «Почему ты в конце концов не уволишься и не займешься журналистикой? Это ведь то, что нравилось тебе!» «А, может, мне сразу в президенты?» – ответил тогда я. Я просто перестал верить в свои силы.

Фолько: Хочешь сказать, что стать журналистом казалось тебе недосягаемой мечтой?

Тициано: Именно. Недосягаемой. С чего мне, вообще, было начинать? У меня и связей никаких не было. А мама все подзуживала: «Давай же! Пробуй!» Она подталкивала меня к этому, потому что видела, что я был несчастен. Но «пробовать» означало отказаться от зарплаты и начать с нуля. Как же было решиться на это, как?

В то время мы строили наш дом в Орсинье. Возможно, благодаря магии, которой, несомненно, обладает этот дом, я снова обрел веру в себя. Мы смогли закончить все работы по дому только потому, что экономили на всем, даже на такой мелочи, как кофе. Если я с кем-то за компанию шел выпить капучино, то ждал, что меня угостят, – всю оставшуюся жизнь я поступал ровно наоборот. Но в то время нам позарез нужны были деньги для дома. «У тебя что, в карманах динамит?» – подшучивал Пазини, симпатяга-администратор Olivetti в Гааге.

Вскоре мне представилась возможность поехать в Южную Африку. Изначально планировалось посещение филиалов в Кейптауне, Дурбане, Порт-Элизабете и Уилдернессе, но в итоге мое путешествие растянулось на многие недели. Это была своего рода проба пера: я впервые начал писать журналистские очерки. Представь себе, я был молод, придерживался левых взглядов и вдруг оказался на новом континенте, в Африке. Конечно же, я задвинул интересы Olivetti на задний план.

Как только я прибыл в Йоханнесбург, то первым делом взял машину, на которой я проехал по всей Южной Африке, один, по Гарден Роуд до Ботсваны и Лесото. Это было потрясающее путешествие, причем за счет Olivetti! Меня очень интересовал вопрос апартеида, и тогда произошел первый в моей жизни арест. Однажды вечером приближенные партии АНК Нельсона Манделы30 (сейчас-то я понимаю, что это были именно они) посоветовали мне отправиться на одну железнодорожную станцию, куда нескончаемым потоком прибывали черные рабочие-золотодобытчики. Я, недолго думая, отправился туда. Конечно же, я, будучи белым, сразу привлек к себе внимание. Как только я начал фотографировать, меня заметили и сразу взяли под белы рученьки четверо шкафообразных полицейских.

Самое забавное, что на следующий день мне предстояло встретиться с премьер-министром Фервурдом по вопросам Olivetti, у которой в Южной Африке были фабрики и предприятия. Я вошел в его кабинет и довольно вызывающе – как обычно с властями – сказал ему: «Интересная у вас страна! Вчера четверо полицейских ни за что ни про что схватили и закрыли меня в тюрьме».

«Да вы везунчик! – ответил он мне. – Когда я был министром внутренних дел, то при надобности с трудом находил даже одного или двух. А вам посчастливилось встретить сразу четверых!»

В общем, я провел в Южной Африке несколько недель: фотографировал, собирал документы. По возвращении в Иврею начались мои «хождения по мукам». Вечером, после рабочего дня, я садился за статьи об апартеиде в Южной Африке. И пришлось же мне попотеть – писал-то я впервые! Наконец статьи были готовы, и в один прекрасный день мы отправились в газетный киоск и увидели журнал l‘Astrolabio со статьей «Разделенная Африка» авторства Тициано Терцани. В ней даже было несколько моих фотографий! Я был просто на седьмом небе, и мы пошли отпраздновать это событие с мамой в ресторан в Канавезе.31 Мы оба были безумно счастливы, потому что наконец-то увидели свет в конце туннеля: покончить с офисной работой уже не казалось таким невозможным.

С одной стороны, статьи произвели фурор и для меня это был огромный успех. С другой стороны, возникли серьезные проблемы с посольством Южной Африки в Риме. Меня обвинили в том, что я пошел на встречу с премьер-министром «под ложным предлогом», как сотрудник Olivetti, а, в действительности, проинтервьюировал его, чтобы потом написать все то, о чем он мне рассказал. Все шло к тому, чтобы я подал в отставку. Но либеральная фирма Olivetti, которая придерживалась левых взглядов и была очень открытой, не могла пойти на поводу у южноафриканского посольства, и дело спустили на тормозах.

Так я начал сотрудничество с l’Astrolabio.

Фолько: То есть, началась твоя журналистская карьера?

Тициано: Я считал, что я еще не готов к ней. Но у меня появилась идея, с чего я мог ее начать. Я посчитал, что мне нужен еще один диплом, чтобы предстать на рынке с чем-то эксклюзивным, чего не было у других: а именно, со знанием китайского. Ну кто тогда знал китайский?

И потом, моей мечтой было оказаться в Китае. Но чтобы попасть туда, надо было найти путь. Мне повезло: я нашел его.

Фолько: Ты считаешь, что тебе просто повезло?

Тициано: Да, потому что то, что случилось, было из ряда вон. Меня продвинули на должность по поиску молодых талантов, что значило путешествовать по миру и «вербовать» юные дарования для работы в Olivetti. К слову, все те, кого я нашел, ушли из фирмы в течение года – подбирал ведь я под стать себе. В этой должности я отправился на встречу молодых европейских менеджеров в Университете Джона Хопкинса в Болонье (это был 1966 год), темой разговоров был Вьетнам. Я, вместо того чтобы помалкивать и выискивать ребят поумнее, тех, кого можно было бы привлечь в компанию, в какой-то момент встал и завел антиамериканский диспут. В конце встречи один господин подошел ко мне и спросил: «Простите, но почему вы так критикуете Америку?» Мне повезло, что я ответил именно так, как я ответил, потому как именно мой ответ определил мою дальнейшую жизнь. «Возможно потому, что я ее не знаю. Я там никогда не был». – «А вам бы хотелось там побывать?» Вот так я получил стипендию на двухлетнее обучение в Америке, и это изменило мою жизнь. Возможно ли, что один твой ответ может определить всю твою жизнь? В моем случае все так и произошло.

14

Регион в провинции Пистойя, Тоскана, известный как спортивный курорт.

15

Джулиано Амато (род. 13 мая 1938, Турин, Италия) – итальянский политик, дважды Председатель Совета министров Италии.

16

Пальмиро Тольятти (1893—1964) – лидер Итальянской коммунистической партии.

17

Произведение-утопия Т. Кампанеллы об идеальном городе-государстве.

18

Франц Фанон (1925—1961) – революционер, идейный вдохновитель борьбы с колониализмом.

19

Произведение Ф. Фанона.

20

Встреча британского премьера У. Черчилля и Президента США Ф. Д. Рузвельта на военно-морской базе Арджентия в Ньюфаундленде, 1941 год.

21

Анри Аллег (1921—2013) – французский и алжирский журналист, автор книги «Допрос».

22

Альбер Камю (1913—1960) – французский прозаик, философ, эссеист, публицист

23

Буддистский мини-храм.

24

Сады императора Шах-Джахана в Лахоре. Строительство – в 1641—1642 году.

25

Комплекс институтов управления Римской церкви.

26

Итал. «Мышонок».

27

Носят должностные лица Италии.

28

Город в Италии.

29

Фурио Коломбо, известный под псевдонимом Марк Саудад (род. 1 янв. 1931 года) – итальянский журналист, писатель и политик.

30

Африканский национальный конгресс – старейшая политическая организация африканского населения ЮАР во главе с Нельсоном Манделой.

31

географическая и историческая область в Северо-Западной Италии