Читать книгу Bismarck: Der Monolith - Reflexionen am Beginn des 21. Jahrhunderts - Tilman Mayer - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

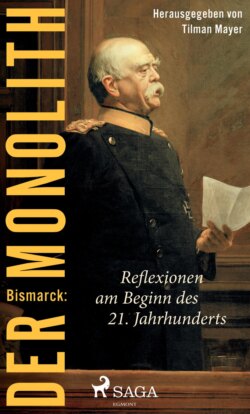

Bismarck vor Augen. Einführung Tilman Mayer

ОглавлениеBismarck ist mehr als eine historische Persönlichkeit. Bismarck wirkt über die Zeiten hinweg und hat uns auch im 21. Jahrhundert noch etwas zu sagen. Wir, die wir ungefragt sein Erbe anzutreten haben, wollen ihn sicherlich nicht nur aus seiner Zeit heraus verstehen. Schließlich blicken wir auf Bismarck durch die »Last der Nation«1 hindurch, die das Deutschland des 20. Jahrhunderts in der Form von Katastrophen und Krisen geprägt hat. Unser Blick kann also nicht unbefangen sein.

Wir wollen es bei der Beschäftigung mit Bismarck keinesfalls beim Nacherzählen der Geschichte belassen. Wir treiben keine Historiografie. Wir wollen vielmehr beim Durchpflügen des historischen Stoffes versuchen, Lerneffekte zu erzielen.2 Deshalb wenden wir uns gegen eine blickverengende, nur zeitbezogene Betrachtung; bekanntlich ist jeder gute Historiker ohnehin nie nur ein bloßer Rezipient dessen, was sich historisch ereignet hat.3

Wenn es in der Volksrepublik China etwa ein besonderes Interesse an der Entwicklung des zweiten deutschen Reiches gibt, so gilt dieses Interesse einer aufstrebenden europäischen Großmacht,4 deren Schicksal China für sich vermeiden will. Aufsteigende Mächte sind gefährdete Mächte.5 Auch für uns in Deutschland ist es (immer noch) erkenntnisreich und bedeutungsvoll, den politischen Weg Bismarcks nachzuvollziehen, um als geschichtsbewusst denkende Nachfahren den Bogen in eine historische Konstellation zu schlagen. Zwar differiert diese historische Konstellation mit der unsrigen in vielen Punkten, es stellen sich aber politische Grundfragen, die sich über die Zeiten hinweg erhalten haben. Und diese Grundfragen sollte man artikulieren – nebst den Optionen, die sich aus ihnen ergeben.

Der Herausgeber dieses Bandes über Fürst Bismarck hat auch ein politikwissenschaftliches Interesse. Dabei weiß er sich dem Motto von John R. Seeley von 1896 verbunden: »Political science without history has no root. History without political science bears no fruit.«6 In diesem Sinne geht es in dem vorliegenden Band auch um eine Art Aktualisierung der Betrachtung Bismarcks – anlässlich seines 200. Geburtstages.

Es ist somit von vornherein klar, dass ein Bismarck-Bashing hier und heute genauso verkehrt wäre wie einer simplen Bismarck-Begeisterung zu frönen. Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Und so lautet die Grundaussage dieses Bandes schlicht und ergreifend, dass uns Bismarck im 21. Jahrhundert noch etwas bedeutet. Es stünde schlimm um das nationale Selbstbewusstsein in Deutschland, wenn man geschichtsvergessen nicht auch Größe in der Politik aushalten könnte. Es ist nicht zu verwegen festzustellen, dass wir also im Schatten Bismarcks leben, einfach deshalb, weil seine überragende Größe in der Geschichte selbst noch die Politik im 21. Jahrhundert überragt. Mit Bismarck wurden beispielhaft Maßstäbe gesetzt, die heute, wo man sich eher im Klein-Klein gefällt, vielleicht schwer auszuhalten sind.

Es soll hier also nicht um eine Vereinnahmung gehen, einfach deshalb, weil nur eine kritische Perzeption auch eine realistische ist. Der Größe Bismarcks tut es keinen Abbruch, wenn man sein Werk nicht in toto akzeptieren kann. Es ist keinesfalls kleingeistig, wenn man seinem Werk mit kritischer Distanz gegenübersteht. Schärfer formuliert: Es ist geradezu bedauerlich, dass auch diesem großen Mann Vorwürfe zu machen nicht erspart werden kann. Wir haben Bismarck vor Augen – aber in seinem ganzen Widerspruch, in seiner Größe wie in seinen Unzulänglichkeiten.

An dieser Stelle spätestens meinen angeblich nur zeitbezogen denkende Historiker vielleicht den Vorwurf machen zu müssen, man argumentiere unhistorisch. Denn, so ihre Logik, aus Bismarcks Zeit heraus seien die Dinge eben nicht anders zu machen gewesen beziehungsweise seine Biografie habe keinen anderen Spielraum gelassen. Dieser engstirnige Zirkelschluss – dass man das Handeln der Damaligen auf die damalige Zeit zurückprojiziert – ist steril und führt entsprechend nicht weiter. Im Falle Bismarcks scheint das Bedauern angesichts seiner Größe besonders groß, dass sich verschiedene andere Perspektiven, die man als Sozialdemokrat, Liberaler, Republikaner, Konstitutionalist und sogar als Patriot usw. einnehmen konnte, historisch mit seinem politischem Lebensweg nicht verbinden lassen.

Nur auf den ersten Blick liegt nun der erwähnte Vorwurf der unmittelbar zeitbezogen argumentierenden Historiker nahe, dass man es als Nachgeborener natürlich besser weiß als die Akteure seinerzeit. Doch mit dieser Auffassung bremst man eine Diskussion über Fehler aus, aus denen eine Nation lernen muss. Nimmt man sich China hier zum Vorbild, dann wird deutlich, was ansteht: aus verschiedenen Entwicklungen der Vergangenheit für die heutige Zeit Lehren zu ziehen – auch wenn die KP Chinas für sich vielleicht andere Lehren zieht als wir das für sinnvoll oder richtig halten.

Wir sind auch Bismarck verpflichtet, und zwar insofern er derjenige war, der aus der deutschen Geschichte heraus7 erstmals die Gründung eines Nationalstaats möglich machte. Der Name Bismarck ist allein mit diesem Werk für alle Zeiten verbunden, hierin liegt seine Größe, an die man in Friedrichsruh zu Recht erinnert. Die vielen Bismarck-Denkmäler, die sich bis ins 21. Jahrhundert erhalten haben, drücken genau diese große Anerkennung bis heute aus.8 1871 vor Augen nehmen wir seinen Geburtstag zum Anlass, besonders an diese Leistung zu erinnern. Bekanntlich war es Bismarck nicht in die Wiege gelegt, dass er sich als Junker und als Konservativer mit der damals als revolutionär geltenden Nationalbewegung einmal verbinden, ja sie zum Ziel führen würde. Fast könnte man in Wagnerscher Art von einer Erlösung der deutschen Nation durch die Reichsgründung sprechen – läge in dieser Formulierung nicht doch zu viel Pathos der damaligen Zeit.

Der Geburtstag Bismarcks liefert uns den Anlass, doch die Gründe für die Beschäftigung mit Bismarck müssen tiefer liegen. Den wichtigsten haben wir mit der Reichsgründung schon genannt. Aber natürlich möchte man sich auch das gesamte Werk in einer, wenn auch nur exemplarischen Betrachtung vor Augen stellen – und dazu haben namhafte Autoren dankenswerterweise einen eindrucksvollen Beitrag geleistet.

Die Art und Weise, wie Otto von Bismarck die Reichsgründung erreichte, kann man nicht anders als zeitbedingt ansehen: mit Eisen und Blut – so die saloppe Formulierung der damaligen Zeit9 – und nicht mit Majoritätsbeschlüssen. Es war der berühmte Mantel der Geschichte, den Bismarck ergriff, also die historische Chance, die er in eine Gelegenheit verwandelte – eine Occasione, gegen Frankreich gewendet das Deutsche Reich zu schaffen. Die Gründung des deutschen Nationalstaates ist dabei untrennbar mit der deutsch-französischen Erblast verbunden. Dass die Reichsgründung im Dissens mit Frankreich entstanden ist – dieses Faktum hat Bismarck nicht aus der Welt geschafft, er hat es vielmehr genutzt; obgleich von Anfang an auch in Deutschland Kritik an der okkupatorischen Politik (Elsass-Lothringen) geübt wurde, die die preußischen Militärs dem Kanzler auferlegten.10 Bebel etwa war hier weitsichtiger. Das darwinsche Recht des Stärkeren führte zwar zum Erfolg, aber Stärke ist ein vergängliches Gut. Das Auftrumpfen im Spiegelsaal von Versailles hätte irgendwann eines Ausgleichs mit Frankreich bedurft, um eine Revanche zu verhindern. Nicht nur Bismarck war sich immer im Klaren, dass Frankreich Deutschland gegenüber kritisch bis feindlich eingestellt sei. Insofern könnte man sagen, dass 1871 das Reich mit einem Geburtsfehler zur Welt kam, und eine Heilung dieser Fehlentwicklungen wurde nicht angestrebt. Wir können aus heutiger Sicht verstehen, dass das damalige Deutschland sich gegenüber Frankreich so verhalten hat. Und immerhin ist es Bismarck zu verdanken, dass in Paris nicht gar einmarschiert wurde, so, wie es Napoleon in Berlin getan oder ähnlich wie Napoleon I. im Frieden von Tilsit 1807 Preußen gedemütigt hatte. Aber die Annexion Elsass-Lothringens – so sehr dafür historische Gründe geltend gemacht werden konnten – war eine sich bitter rächende Hypothek im deutsch-französischen Verhältnis.

Dennoch bleibt die Reichsgründung natürlich eine Großtat, auch weil sie sozusagen den Weg der Einigung in Gestalt der Schaffung des Norddeutschen Bundes vollendete – wenn auch um den Preis, dass Österreich seit 1866 auf Distanz gebracht wurde.11 Die Reichsgründung war eben kein revolutionärer Akt von unten, wie 1848 angedacht, sondern eine Revolution von oben, die die bestehenden Monarchien nicht antastete. So gesehen wurde die Wiener Ordnung von 1815 nicht revolutionär verändert, sondern nur die Mitte Europas staatlich integriert, die ökonomisch durch den Zollverein schon eine Prägung erfahren hatte. Es wurde sozusagen nachgeholt, was sich historisch ohnehin in Europa nationalstaatlich abzeichnete. Aber eben darin lag für Deutschland, das kleindeutsche, das revolutionäre und früher nie erreichte späte Einigungswerk. Die deutschen Länder waren nicht mehr Objekt ausländischen Interesses, sondern erhielten Subjektcharakter in einem größeren Ganzen. An der Fortexistenz der Fürstenstaaten ist das Deutsche Reich jedenfalls nicht gescheitert, auch wenn sich die deutsche Nation im Vergleich zu Frankreich nicht une et indivisible verfasste, nicht eine zentralistische Struktur erreichen konnte oder wollte. Das große Preußen war weniger das Problem, wohl aber seine politische Kultur. Die Kunst Bismarcks war es, dieses Reich im Inneren zu schaffen, also nicht an Fürstenegoismen zu scheitern und nach außen abzusichern. Für diese nationale und internationale Staatskunst steht der Name Bismarck. Die Gründung des italienischen Staates, des für Deutschland historisch und kulturell immer wichtigen Italiens,12 war diesem Reichsgründungsakt vorausgegangen. Und im Jahr 2011 konnte ganz Italien 150 Jahre italienische Staatlichkeit begehen – ein Pensum, das Deutschland noch nicht erreicht hat.

Dass der deutsche Staat nichtdeutsche Minderheiten inkorporierte, war aus damaliger Sicht, im Vergleich mit den europäischen Nationalstaaten, nicht besonders auffallend. Andererseits hatte sich der Frühnationalismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch für andere Nationalbewegungen, etwa die polnische und griechische, engagiert. Doch aus dieser geistigen Tradition heraus zum Beispiel Posen mehr Spielraum zu geben hätte damals bedeutet, das reaktionäre zaristische System herauszufordern. Theodor Schieder allerdings hat auf einige Schwierigkeiten des Deutschen Reiches als Nationalstaat aufmerksam gemacht: etwa, dass im Reichstag von einem elsässischen Vertreter das Selbstbestimmungsrecht einge fordert – und abgelehnt wurde; etwa, dass Polen im Reich nicht nationalitätsbezogen, sondern staatsnational begegnet und im Gegensatz zu Elsass-Lothringen keine kulturnationale, Herdersche Identität erlaubt wurde. »Das polnische Gemeinwesen im preußischen Staat wurde sozusagen ein Anti-Körper im Nationalstaat.«13 Und die nach-bismarcksche Radikalisierung des Denkens bei den Alldeutschen bedeutete gar die Pervertierung des Nationalstaatsgedankens und dessen Instrumentalisierung für einen Imperialismus, der weltpolitischen Fantasien huldigte und schon gar nicht duldete, was nationalitätsrechtlich von polnischen Reichsbewohnern verlangt wurde. Auch was die Flagge des Reiches – im Gegensatz zur 1848er Flagge – signalisierte, dass sie »eine künstlich geschaffene« war, »in der die Farben des Hegemonialstaates Preußen dominieren«,14 zeigt ein Spannungsverhältnis zwischen den Ideen Reich und Nation, das schwelte und über Bismarck nicht zu lösen war, da er selbst eher preußisch gesonnen blieb als unbedingt nationalstaatlich. Paradoxerweise steht dennoch Bismarck mit der Reichsgründung als Inkarnation der Nationalstaatsbildung in der historischen Bilanz in den Büchern.

Dass Bismarck den deutschen Nationalstaat in seiner 1871er Verfasstheit als saturiert ansah, hätte als pure Selbstverständlichkeit für alle nachkommenden Regierungen gelten müssen. Wir wissen, dass dem leider nicht so war. »Wir haben nichts zu erobern, nichts zu gewinnen, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben«, so Bismarck vor dem Deutschen Reichstag im Februar 1876.15 Es hätte die Kardinaltugend des ganzen Reiches sein müssen, sich daran zu halten, sozusagen als eine testamentarische Verfügung. Die deutsche Hybris begann nach Bismarck – als man sich mit dieser eindrucksvollen Größe des zweiten deutschen Reiches und dem jung gegründeten Nationalstaat nicht mehr begnügte. Diese »verspielte Größe«,16 von der Fritz Stern spricht, gehört zur Tragik der deutschen Geschichte der letzten 150 Jahre.

Die Kanzlerschaft Bismarcks verblieb in seiner Regierungsära und nach seinem eigenen Selbstverständnis unmissverständlich im monarchischen Rahmen. Das ist deswegen besonders erwähnenswert wie erklärungsbedürftig, weil die Stellung dieses starken Reichskanzlers eine blieb, die einzig dem Kaiser verantwortlich war. Er war »ein vom Monarchen abhängiger Beamter«, hält Beate Althammer nüchtern fest.17 Und auf etwas Kurioses möchte der amerikanische Biograf Jonathan Steinberg im ersten Satz seines zitatenreichen Werkes hinweisen: »Otto von Bismarck hat Deutschland geschaffen, war aber nie sein Herrscher.« Wenig später fügt er hinzu: »Bismarck gewann und behielt die Macht durch die Kraft und Brillanz seiner Persönlichkeit, aber er hing stets vom Wohlwollen des Königs ab.« Und weiter: »Bismarck brauchte weder Parlamentsmehrheiten noch Parteien. Sein Publikum bestand aus einem einzigen Mann.«18 Bismarck hatte sozusagen eine an seine Person geknüpfte Machtstruktur entwickelt, die sich hauptsächlich aus dieser abhängigen Herrschaftskombination heraus rechtfertigte. Mit Wilhelm I. war ein Auskommen möglich, mit Wilhelm II. definitiv nicht mehr. Letzterer wollte von Gottes Gnaden nochmals selbst Regie führen, Deutschland herrlichen Zeiten entgegen führen. Man könnte – kann man? – sagen, dass Bismarck es versäumt hat, diese Machtasymmetrie, die zu seinen Lasten ging, zu verhindern. Das Bismarck ’sche Regieren war auf ihn persönlich zugeschnitten. Das Reich ruhte auf Bismarcks Schultern – beziehungsweise eben gerade doch nicht! Wilhelm II. entschied 1890 die Machtfrage zu seinen Gunsten und damit zum Verhängnis des Reiches. Hat Bismarck hier nicht versäumt, etwas Grundlegendes rechtzeitig zu verändern? Man kann diese vielfach untersuchte Frage nur ganz entschieden bejahen.

Bismarck hatte genug damit zu tun, das so berühmte Jonglieren mit außenpolitischen Allianzen, Bündnissen und Koalitionen zu überblicken und zu gestalten. Aber innenpolitisch, verfassungsstrukturell gesehen, agierte der Jongleur fatalerweise blind! Sprechen wir von einer Kanzlermonarchie. Sie war zwar ein starkes Regiment, aber die Kanzlermonarchie blieb einzig von der Position des Kaisers abhängig: machtpolitisch gesehen ein Unding. Und mit Blick auf Wilhelm II. ein absolute Tragödie.

Dass diese lange währende Kanzlerschaft dennoch zum Ansehen Bismarcks und zu seiner Macht erheblich beitrug, bleibt unbestritten. Mit dem Gründungsakt war ja innenpolitisch die nationale Integrationsaufgabe nicht erledigt, die Bismarck schließlich auch im deutschen Fürstenstaat zu konzertieren hatte. Dem Eigensinn der deutschen Fürsten musste begegnet werden und Bismarck gelang es, Staatskrisen aufgrund dynastischer Separatismen zu vermeiden.

Dass in Bismarcks Kanzlerschaft die Sozialgesetzgebung europaweit beispielhaft war, wird niemand bestreiten19 und dass sie diese Kanzlerschaft aus der Masse der europäischen Regierungschefs heraushob wohl ebenso wenig. Die Kehrseite dieser sozialpolitischen Errungenschaften, nämlich dass sie einer innenpolitischen Funktionalität entsprechen musste, die Bismarck durch die Sozialistengesetze verursacht hatte, bleibt aber auch unbestritten, auch wenn diese Deutung überstrapaziert wird.

Wir haben es mit einem Paradoxon zu tun. Man kann über die Ära Bismarcks von einer Zeit der Festigung und Stabilisierung des Reiches sprechen und festhalten, dass das Reich gar fortschrittliche Momente umfasste, die weit über das 19. Jahrhundert hinaus wirkten. Aber die Frage – respice finem –, ob das ausreicht, ist nicht ketzerisch. Worin also hätte die Nachhaltigkeit der von Bismarck geschaffenen Strukturen liegen müssen?

Bismarcks Kanzlerschaft imponiert auch deswegen sehr, weil er sozusagen sein eigener Außenminister war und außenpolitische Glanzleistungen vollbracht hat, die im Rückblick als seine Staatskunst ganz besonders hervorzuheben sind. Es ist eben gerade auch die außenpolitische Leistung Bismarcks, die geschichtsträchtig wurde und bis heute enorme Beachtung und entsprechende Würdigungen erfährt. Gerhard Ritter hat der Staatskunst große Aufmerksamkeit gezollt,20 so wie später auch Gordon A. Craig – um nur diese beiden Historiker stellvertretend zu nennen. Bismarcks Bündnissystemkonstruktionen und bilaterale Abkommen sind Legion. Eines der wichtigsten Bündnisse war das Drei-Kaiser-Bündnis von 1881, und natürlich überhaupt das Changieren zwischen Moskau und Wien, ohne London zu vergessen. Russland im Rücken und bei Laune zu halten, etwa durch Rückversicherungsverträge, die geheim gehalten wurden, war eine Selbstverständlichkeit, die nach seiner Ära in ihrer Bedeutung bekanntlich verkannt wurden. Aber letztlich war das außenpolitische Spiel Bismarcks fragil. Solange Bismarck auf der Brücke stand, ging die Fahrt flott voran, aber ohne seine Navigationskunst geriet das Staatsschiff in falsche Hände. »Das deutsche Staatsschiff selbst machte Kurs auf Gewässer, für deren Belastungen und Herausforderungen es von seinen Ingenieuren nicht konstruiert und gebaut war.«21 Auch hier erkennen wir, ungern, wie sehr Bismarcks Politik von seiner Person abhing. Darf man das als Schwäche bezeichnen?

Eine außenpolitisch-diplomatische Glanzleistung war sicherlich der Berliner Kongress von 1878, auch wenn er in Moskau wenig Begeisterung auslöste. Bismarck in der Rolle des ehrlichen Maklers tat seinem Image besonders gut. Die diplomatische Kunst Bismarcks liegt ohne jeden Zweifel darin, dass er tatsächlich international bestens verankert war, über Erfahrungen aus erster Hand verfügte und ein Gespür dafür hatte, welche realpolitischen Interessen die Regierungen bestimmten.

Aber Henry Kissinger hat Recht: »Nach dem Abgang Bismarcks hatte Deutschland kein globales Konzept mehr.«22 Später sagte Kissinger ergänzend: »for the greatest part of history until really the very recent time, world order was regional order«23, und das war eben Bismarcks Leistung, nämlich für eine derartige Ordnung zu stehen; und es war zugleich auch das Manko der Ära Bismarcks: »there were no universally accepted rules«24. Kissinger macht 2014 – im Jahr des Rückblicks auf 1914 – in »World Order« auf das Westfälische System von 1648 aufmerksam, ein »System unabhängiger Staaten, die davon Abstand nahmen, sich in die inneren Angelegenheiten der anderen einzumischen, und die die jeweiligen Bestrebungen der anderen durch ein allgemeines Gleichgewicht der Kräfte zu kontrollieren suchten.«25 Und weiter: »Das Gleichgewicht der Kräfte an sich kann nicht den Frieden sichern, aber wenn es überlegt etabliert und angewandt wird, kann es die Reichweite und Häufigkeit fundamentaler Konflikte begrenzen und, sollten sie denn auftreten, die Erfolgschancen einzelner Akteure verringern.«26 Otto von Bismarck ist diesem Konzept nahe gekommen, ein »globales Konzept« für Europa zu entwickeln, aber hat es dennoch nicht universalisierbar27 angelegt. Bismarck betrieb Realpolitik – wie später Kissinger im 20. Jahrhundert auch – und diese bleibt immer interpretationsbedürftig.

Realpolitik darf ohnehin als Hauptkennzeichen der Politik Bismarcks angesehen werden. Realpolitik heißt, mit den Kräften zu rechnen, die real existieren und sie anzuerkennen, wenn man sie nicht beseitigen kann.28 Nicht Ideologien, Freundschaften oder Feindschaften folgte seine Politik – das hat der Staatswissenschaftler Gustav Schmoller sehr gut herausgearbeitet,29 sondern nüchterne Lageanalyse, die für Deutschland besonders wichtig war, weil das Land in der Mitte Europas geopolitisch über Jahrhunderte Objekt der Begierde seiner geografischen Umgebung wurde.

Mit Blick auf die Verfolgung der Sozialdemokratie kann innenpolitisch allerdings die Realpolitik nicht beeindrucken. Auch die Katholiken dürften an Bismarcks Realismus – um das Mindeste zu sagen – gezweifelt haben.

Die politische Kultur des Bismarck-Reiches war sicherlich ein Teil des Problems:30 Was Parlamentarisierungsprozesse anging, hatte sich das wilhelminische Reich nach 1890 und im Ersten Weltkrieg isoliert. Das Ansehen der Parteien in der Monarchie könnte beinahe schon als Antiparteienaffekt bezeichnet werden. Die Existenz der viel beachteten sogenannten Junker-Klasse trug dazu bei, dass sich in Deutschland beziehungsweise im sogenannten Ostelbien eine Untertanengesinnung verbreitete – eine modernitätsfeindliche Stimmung, die den Fortschritt der Nation verzögerte und den frühnationalistischen Zusammenhang von Patriotismus und Demokratie vernebelte.

Die erwähnte – junkerliche? – Verfolgung der Sozialdemokraten aus einer alarmistischen Haltung heraus hatte weitreichende persönliche Folgen für die Betroffenen und kann nicht anders als eine Fehlentwicklung der politischen Kultur des Kaiserreichs gedeutet werden; ebenso wie auch die Manie, die Katholiken als ultramontane Gruppierung auszugrenzen anstatt sie zu integrieren.

Auch wenn man nicht von einem preußischen Militarismus sprechen möchte und ihn in der alliierten Diktion von 1945 als absolut überbewertet ansieht – schon gar als Begründung für das absurde Verbieten Preußens: Man muss dennoch sagen, dass das Übermaß an militärischer Präsenz in der Gesellschaft des zweiten Reiches auffällig blieb und bleibt.31 Bismarcks Attitüde, oft in Militäruniform aufzutreten, darf aber gerade nicht darüber hinwegtäuschen, dass er in entscheidenden Momenten seiner Politik das Militär und seine Führung in die Schranken wies, auch gegen deren Widerstand. Das Primat der Politik war eine zentrale Lehre der praktischen Politik Bismarcks.32 Aber wiederum: nur seiner Politik! Das, wenn auch europäisch gesehen zeittypische, gesellschaftliche Ansehen alles Militärischen hat nicht zur Weiterentwicklung Deutschlands in dieser Zeit beigetragen. Allerdings wäre die Stellung Deutschlands / Preußens ohne das erfolgreiche Militär in den dynastischen Kriegen und Konflikten kaum erreicht worden. Ein starkes Militär, aber unter strikter Kontrolle der Politik, davon kann unter Bismarck vielleicht noch die Rede sein, aber spätestens im beziehungsweise mit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr.33 Namen wie die des Generalstabschefs Alfred Graf von Schlieffen oder des Admirals Alfred Tirpitz könnten zusammen mit Wilhelm II. eine ganze hall of shame Deutschlands bestücken.

Es fällt auf – wir hatten dieses Unbehagen schon angesprochen –, dass sich Bismarck immer nur seinem Monarchen gegenüber rechenschaftsschuldig fühlte, hierin seine verfassungspolitische Integrität zu sehen schien, aber es damit versäumte, einer modernen parlamentarischen Basis die entsprechende Unterstützung auf Dauer zu geben, die ihm umgekehrt auch innerhalb der Monarchie beziehungsweise der Staatskonstruktion des Reiches eine entscheidende Machtabsicherung geliefert hätte. So blieb Bismarck dem Hohenzollern gegenüber einseitig abhängig, was während seiner langen Regierungszeit gut ging, aber mit der usurpatorischen, neoabsolutistischen Attitüde des letzten Throninhabers, Wilhelm II., scheiterte, der nun selbst das Heft in die Hand nehmen wollte.34 Der weiße Revolutionär (Henry Kissinger) war hier nicht revolutionär oder vorausschauend genug beziehungsweise: Es vertrug sich diese Rolle nicht mit seinem monarchischen Selbstverständnis. Die Loyalität des großen Staatsmannes Bismarck, der Europa lange Zeit durch seine grandiose Politik bestimmte, galt dem Kaiser. Diese Loyalität mag preußisch gesinnt gewesen sein, aber Bismarck hat damit Deutschland keinen guten Dienst erwiesen, wie sich durch Wilhelm II. zeigte. Bismarck war wie zu schlimmsten Zeiten des Feudalismus plötzlich von einem Parvenü abhängig, der Deutschland »einen Platz an der Sonne«35 (Staatssekretär Bülow 1897) verschaffen wollte, eine Politik, die 1919 beziehungsweise mit Versailles endete. Disraeli und Gladstone in Großbritannien waren hier Bismarck voraus gewesen. So wurde Bismarck erstaunlicherweise letzten Endes ein Opfer des Wilhelminismus. Die parlamentarische Einbindung des Kanzlers, die Max Weber allzu spät erst einforderte – also die Beendigung der skizzierten Kanzlermonarchie – hätte Deutschland vermutlich auf einen anderen Kurs gebracht. Wilhelm II. hat die Kanzlermonarchie nicht länger mitgetragen.36

Die Betrachtung des Bismarck-Reiches im Kontext einer von westdeutschen Historikern fixierten Sonderwegsthese war sicherlich eine überspitzte Beurteilung37 der Entwicklung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die aus heutiger Sicht, in komparativer Betrachtung, nicht zu halten ist und zwischenzeitlich bezeichnenderweise kaum noch vertreten wird. Gerade die eindrucksvoll vergleichende Schrift von Christopher Clark zum Ersten Weltkrieg demonstriert auch im politikgeschichtlichen Bereich, wie sehr eine Abkehr von germanozentrischen Beobachtungen wichtig ist.38 Sonderwege gab es viele, aber es sind nationale Wege in der europäischen Vielfalt von Wegen. Gleichwohl entsteht Erklärungsbedarf in Deutschland, weil nun mal das Deutsche Reich Schiffbruch erlitten hat, und die anderen Regime zwar nicht gut, aber besser weggekommen sind, jedenfalls kein Versailles erfahren mussten. Deshalb ist die Frage meines Erachtens unumgänglich, ob das Versailles von 1919 noch irgendetwas mit Bismarck zu tun hat, ob es in seiner Macht gelegen hätte, Deutschland dieses Schicksal zu ersparen. Und alle Folgen, die sich aus Versailles dann entwickelten.

Es scheint mir unvermeidlich und angemessen zu sein zu fragen, aus welchen Umständen heraus und durch welche Weggabelungen es zu einer Fehlentwicklung Deutschlands gekommen ist, an deren Ende der Erste Weltkrieg stand. Es hilft auch nicht weiter, wenn man weiß, dass es im 20. Jahrhundert Antisemitismen in vielen Ländern Europas gegeben hat, zum Teil radikaler als in Deutschland; und wenn man andererseits festhalten muss, zu welchem Verbrechen der Antisemitismus eben doch in Deutschland führte.

In Übereinstimmung mit Bismarck können wir sagen, dass es zur Staatsräson des Deutschen Reichs gehört hatte, den Bestand zu wahren, sich die Lage in der Mitte Europas immer zu vergegenwärtigen; und sich die Befürchtungen ausländischer Mächte vor Augen zu führen, aus denen heraus um jeden Preis verhindert werden sollte, dass es zu Bündnissen gegen Deutschland kommt.39 Der berühmte cauchemar des coalitions, den Bismarck im Kissinger Diktat von 1877 seiner Nachwelt mit auf den Weg gab, trieb Bismarck zu Recht um – aber sicherlich keinen Wilhelm II., dessen mangelnder politischer Instinkt Deutschland zum Verhängnis wurde.40 Deutschland ist an diesem Wilhelminismus zugrunde gegangen, und nicht an einer Bismarck ’schen Realpolitik. »Bismarck hat in den zwei Jahrzehnten als Reichskanzler seine ganze Kraft daran gesetzt, vom Deutschen Reich die bedrohlichen Folgen seiner Gründung abzuwenden«, so beginnt Andreas Hillgruber seine Ausführungen über die Bismarck-Zeit (1871–1890).41 Bismarck hat nicht den Weltkrieg vorausgesehen,42 aber er hat vorausgesehen, dass Kriege gegen Deutschland geführt werden können und man mit dieser antideutschen Bündniskonstellation absolut rechnen müsste. Diesem Erbe waren seine Nachfolger nicht gewachsen und schon gar nicht der letzte Hohenzoller. Preußen hat diese unrühmliche Figur nicht verdient. Deutschland ist nicht an Preußen und nicht am preußischen Militarismus aufgelaufen, sondern an der Unfähigkeit seiner politischen Führung, an Mängeln seiner politischen Kultur und einer zu wenig beherzten Veränderung der Herrschaftsstrukturen einer Kanzlermonarchie.

Das nationalstaatliche Werk Bismarcks ist über die Katastrophe des 20. Jahrhunderts hinweg – strukturell-geografisch gesehen – noch immer, wenn auch in einer Schrumpfversion von 1990, wahrnehmbar. Es ist existent! Der deutsche Dualismus ist längst beendet, wenn auch um den Preis, dass Wien und Berlin nicht mehr zusammen gedacht werden können; sonstige dynastisch-reaktionäre Kleinstaatereien sind aber verschwunden. Die Okkupation nach 1945 hat das Land ebenso überstanden wie es einer glücklichen Fügung zufolge einer Morgenthauisierung entgangen ist; und sogar die Teilung der ganzen Nation war »nur« ein Transitorium. Deutschland hat durch seine Hybris, die mit dem Wilhelminismus begann, seine Größe verspielt und sich Bismarcks Maxime der Politik43, sich zu bescheiden, versagt. Deutschland hat zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts beigetragen, doch es hat in der Mitte Europas überlebt und es würde gut daran tun, realpolitisch als Macht der Mitte Europas seinen Weg zu finden – getreu der Räson Bismarcks, sich nicht in Europa zu isolieren.

* * *

Bismarck – ein Monolith. Ein großes Wort. Als solcher erscheint er im Rückblick und aus der Ferne eigentlich auch als Unikat und Solitär. Bei näherer Betrachtung – Reflexionen – ändert sich der Eindruck ein wenig, steht er nicht allein, sondern eingebettet in Konstellationen und Bündnisse, war gar abhängig von Kooperationsbereitschaften vieler seiner Kollegen, denen er auch in seinen Erinnerungen ein Denkmal setzte.

Dennoch überragt Bismarck seine politische Klasse und seine Nachfolger; jedenfalls scheint es so, als ob seine große Gestalt noch im 21. Jahrhundert erkennbar ist und dazu einlädt, über sein Erbe nachzudenken.